(C, carbono; Cl, cloro; F, flúor)

FALTA UN PEDAZO

DE CIELO

Esta espléndida armadura, la tierra, se me antoja un promontorio estéril; este maravilloso dosel, el aire, mirad, ese bello firmamento que pende arriba, este techo majestuoso encendido por un fuego dorado, sólo me parece una congregación hedionda y pestilente de vapores.

WILLIAM SHAKESPEARE,

Hamlet, acto II, escena II, 308 (1600-1601)

SIEMPRE QUISE TENER UN TREN ELÉCTRICO DE JUGUETE, pero mis padres no pudieron comprármelo hasta que cumplí los diez años. El que me regalaron (de segunda mano, pero en buenas condiciones) no era uno de esos modelos pequeñajos, de apenas un dedo de largo, que vemos hoy, sino un auténtico tren. Sólo la locomotora debía de pesar más de dos kilos. Tenía también un tender para el carbón, un vagón de viajeros y un furgón. Las vías, completamente metálicas y empalmables, eran de tres tipos: rectas, curvas y una pieza entrecruzada que permitía realizar un tendido en ocho. Ahorré para comprar un túnel de plástico verde por el que veía salir triunfante a la locomotora, despejando la oscuridad con su foco.

Mis recuerdos de aquellos tiempos felices están impregnados del olor, para nada desagradable y levemente dulzón, que siempre emanaba del transformador, una gran caja negra de metal con una palanca roja deslizable para controlar la velocidad del tren. Si alguien me hubiese pedido entonces que describiera su función, supongo que le habría dicho que convertía el tipo de electricidad de las paredes de nuestro piso en aquella que necesitaba la locomotora. Sólo mucho más tarde supe que el olor se debía a una determinada sustancia química —generada por la electricidad al atravesar el aire— que tenía un nombre propio: ozono.

El aire que nos rodea, el que respiramos, contiene alrededor de un 20% de oxígeno (no el átomo, cuyo símbolo es O, sino la molécula, de símbolo O2, lo que significa dos átomos de oxígeno químicamente enlazados). El oxígeno molecular es lo que nos pone en marcha: lo respiramos y, tras combinarlo con los alimentos, extraemos energía.

El ozono es una forma más rara de oxígeno combinado. Su símbolo es O3, lo que significa tres átomos de oxígeno químicamente enlazados.

Mi transformador tenía un defecto. Despedía una pequeña chispa eléctrica que desintegraba los enlaces de las moléculas de oxígeno de esta manera:

O2 + energía → O + O

(La flecha significa «transformado en»). Ahora bien, los átomos de oxígeno solitarios (O) se sienten insatisfechos, químicamente reactivos, ansiosos de combinarse con moléculas adyacentes; y así lo hacen:

O + O2 + M → O3 + M

Aquí M representa una tercera molécula cualquiera que no se altera en la reacción pero resulta necesaria para que ésta se lleve a cabo (es decir, un catalizador). Hay muchas moléculas M en el entorno, principalmente de nitrógeno.

Esto era lo que determinaba que mi transformador produjese ozono.

La reacción se da también en los motores de los coches y en los fuegos industriales, produciendo ozono reactivo que contribuye al smog y la contaminación industrial. Su olor ya no me resulta tan agradable. Sin embargo, el mayor peligro del ozono no es que exista demasiado aquí abajo, sino demasiado poco allá arriba.

Todo se hizo de manera responsable, cuidadosamente, pensando en el medio ambiente. Hacia la década de los veinte la gente creía que los frigoríficos eran algo bueno. Por razones de comodidad, de salud pública, por la posibilidad de enviar frutas, verduras y productos lácteos a gran distancia y combinar manjares sabrosos, todo el mundo quería tener uno (se acabaron los pesados bloques de hielo; ¿qué mal podía haber en eso?), pero ocurría que el fluido operante, cuyo calentamiento y posterior enfriamiento provocaban la refrigeración, tenía que ser amoníaco o dióxido de azufre, gases venenosos y malolientes. Un escape resultaba horrible. Se requería un sustituto que fuese líquido en las condiciones adecuadas, a fin de que circulase dentro del frigorífico, pero que no causara ningún perjuicio en caso de avería o cuando se lo convirtiese en chatarra. Para ello hacía falta encontrar un material que no fuera ponzoñoso ni inflamable, que no causase corrosión ni quemara los ojos ni atrajese bichos ni molestase al gato siquiera. No parecía que en la naturaleza existiera un material semejante.

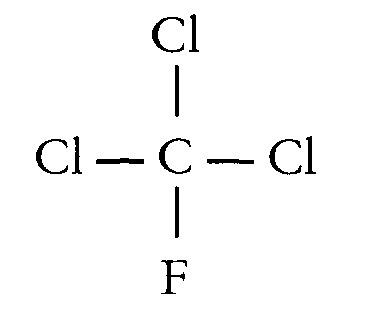

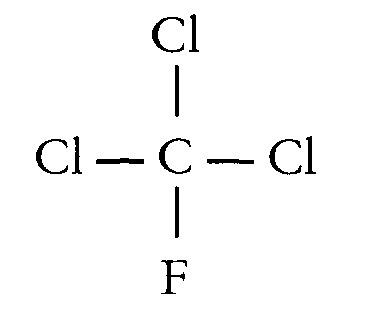

Así, químicos estadounidenses y alemanes inventaron un tipo de moléculas inexistentes hasta entonces. Las llamaron clorofluorocarbonos (CFC), y estaban constituidas por uno o más átomos de carbono a los que se unían átomos de cloro y de flúor. He aquí una:

(C, carbono; Cl, cloro; F, flúor)

El éxito superó ampliamente las expectativas de sus inventores. Se convirtieron en el fluido principal no sólo de los frigoríficos, sino también de los acondicionadores de aire. Encontraron amplias aplicaciones, como aerosoles, espumas aislantes, disolventes industriales y agentes limpiadores (sobre todo en la industria microelectrónica). El más famoso de estos productos fue el freón, una marca comercial de DuPont. Empleado durante décadas, nunca pareció que causase daño alguno. Todo el mundo imaginaba que era completamente seguro. Por todo esto, al cabo de cierto tiempo, un volumen sorprendente de la producción industrial química dependía de los CFC.

A comienzos de la década de los setenta se fabricaban cada año un millón de toneladas de estas sustancias. Imaginemos que estamos en el cuarto de baño aplicándonos desodorante en las axilas. El aerosol de CFC difunde una tenue neblina. Las moléculas impulsoras de CFC propelentes no se nos adhieren al cuerpo; revolotean cerca del espejo y llegan a las paredes. Algunas escapan por la ventana o por debajo de la puerta, y con el paso del tiempo —días o incluso semanas— son transportadas por las corrientes de convección en torno de edificios y postes del teléfono para, impulsadas por la circulación atmosférica global, recorrer el planeta. Con escasas excepciones, no se degradan ni se combinan químicamente con otras moléculas. En la práctica son inertes. De esta forma, al cabo de unos cuantos años llegan a la alta atmósfera.

El ozono se forma de manera natural a unos 25 kilómetros de altitud. La luz ultravioleta —la misma que producía la chispa de mi transformador deficientemente aislado— desintegra las moléculas de O2 en átomos de oxígeno, que se recombinan formando ozono.

En esas altitudes una molécula de CFC sobrevive, por término medio, un siglo antes de que la luz ultravioleta le arranque su cloro; éste es el catalizador que destruye las moléculas de ozono sin aniquilarse a sí mismo. Hacen falta unos dos años para que el cloro retorne a la baja atmósfera y sea arrastrado por la lluvia. En ese tiempo, un átomo de cloro puede haber participado en la destrucción de cien mil moléculas de ozono.

La reacción es como sigue:

O2 + luz UV → 2O

2Cl [de los CFC] + 2O3 → 2ClO + 2O2

2ClO + 2O 2Cl [regenerando el Cl] + 2O2

El resultado neto es:

2O3 → 3O2

Han sido destruidas dos moléculas de ozono; se han formado tres moléculas de oxígeno, y los átomos de cloro quedan disponibles para nuevos desaguisados.

¿A quién puede importarle todo esto? Allá arriba, en el cielo, algunas moléculas invisibles son destruidas por otras moléculas invisibles elaboradas aquí en la Tierra. ¿Por qué deberíamos preocuparnos?

Porque el ozono es nuestro escudo contra la luz ultravioleta del Sol. Si todo el ozono de las alturas se sometiese a la temperatura y presión que hay en torno a nosotros, en este momento la capa tendría un espesor de sólo tres milímetros. No parece mucho, pero es todo lo que hay entre nosotros y las abrasadoras radiaciones ultravioleta procedentes del Sol.

El peligro asociado a la luz ultravioleta del que se suele hablar es el de cáncer de piel. Las personas de piel clara resultan especialmente vulnerables; las morenas, en cambio, disponen de una generosa cantidad de melanina para su protección. (Tostarse al sol constituye una adaptación; las pieles pálidas desarrollan una mayor protección cuando se les expone a la radiación ultravioleta). Se diría que existe una remota justicia cósmica en el hecho de que fuesen blancos los inventores de los CFC, mientras que la gente de piel oscura, que poco tuvo que ver con tan maravilloso invento, disfruta de una protección natural. Según se ha informado, la incidencia de cánceres malignos de piel es hoy diez veces mayor que en la década de los cincuenta. Aunque parte de este aumento aparente puede deberse al perfeccionamiento del diagnóstico, la pérdida de ozono y el incremento de la exposición a la luz ultravioleta también parecen estar implicados. Si las cosas empeorasen mucho, las personas de piel pálida tendrían que utilizar prendas protectoras especiales durante sus excursiones habituales, al menos en alturas y latitudes elevadas.

Lo peor de todo, sin embargo, no es el incremento del cáncer de piel como consecuencia directa del aumento de las radiaciones ultravioleta, ni tampoco la mayor incidencia de cataratas oculares. Más serio es el hecho de que los rayos ultravioleta afectan el sistema inmunitario (el mecanismo del cuerpo para combatir las enfermedades), pero, otra vez, los afectados son sólo aquellos que carecen de protección. Ahora bien, por grave que esto se nos antoje, el auténtico peligro radica en otra parte.

Expuestas a la luz ultravioleta, las moléculas orgánicas que constituyen toda la vida planetaria se desintegran o forman combinaciones químicas indeseables. Los seres que más abundan en el océano son unas minúsculas algas unicelulares que flotan cerca de la superficie del agua: el fitoplancton. No pueden sumergirse más para rehuir la radiación ultravioleta porque viven gracias a la luz solar. Ciertos experimentos han mostrado que incluso un moderado incremento de radiación ultravioleta daña las algas unicelulares comunes en el océano Antártico y otros lugares. Se puede esperar que incrementos mayores causen en esos seres grandes pérdidas y, en última instancia, un aniquilamiento masivo.

Las mediciones preliminares de la población de estas plantas microscópicas revelan que en las aguas antárticas se ha registrado recientemente una mengua asombrosa —hasta del 25%— cerca de la superficie del mar. Al ser tan pequeños, los seres que integran el fitoplancton carecen de las pieles duras de animales y plantas superiores que absorben la luz ultravioleta. Amén de una serie de repercusiones en cascada en la cadena alimentaria oceánica, la muerte del fitoplancton elimina la capacidad del océano para extraer dióxido de carbono de la atmósfera, y con ello contribuye al calentamiento global. Éste es uno de los diversos modos en que se relacionan el debilitamiento de la capa de ozono y el calentamiento de la Tierra (aunque sean cuestiones fundamentalmente diferentes, porque en el caso de la disminución del ozono el responsable es la luz ultravioleta, mientras que en el del calentamiento global lo son la luz visible y la infrarroja).

Ahora bien, si incide sobre el océano una mayor cantidad de luz ultravioleta, el peligro no queda limitado a estas pequeñas algas, porque son el alimento de animales microscópicos (el zooplancton) que a su vez son devorados por pequeños crustáceos (como los de mi mundo de cristal número 4210), a su vez devorados por peces pequeños, a su vez devorados por los grandes, a su vez devorados por los delfines, las ballenas y los hombres. La destrucción de las algas en la base de la cadena alimentaria determina el colapso de ésta. Existen, en la tierra y en el agua, muchas cadenas alimentarias, y todas parecen vulnerables a los daños producidos por las radiaciones ultravioleta. Por ejemplo, las bacterias de las raíces de los arrozales que fijan el nitrógeno del aire son sensibles a la luz ultravioleta; un incremento de ésta podría poner en peligro las cosechas y posiblemente comprometer incluso el abastecimiento alimentario humano. Los estudios de laboratorio sobre cosechas a latitudes medias indican que muchas resultan desfavorablemente afectadas por la luz ultravioleta cercana que se filtra al adelgazarse la capa de ozono.

Al permitir la destrucción de la capa de ozono y el aumento de la intensidad de la radiación ultravioleta en la superficie terrestre, estamos planteando retos de gravedad desconocida pero inquietante al tejido de la vida planetaria. Ignoramos las complejas dependencias mutuas de los seres de la Tierra y cuáles serán las consecuencias derivadas de la desaparición de algunos microbios especialmente vulnerables de los que dependen organismos mayores. Estamos tirando del tapiz biológico planetario y no sabemos si sólo arrancaremos un hilo o si se desbaratará todo el tejido.

Nadie cree que la capa de ozono en su totalidad corra peligro de desaparición inminente. Aunque nos neguemos con terquedad a reconocer el riesgo, no quedaremos reducidos a la asepsia de la superficie marciana, ametrallada por las radiaciones ultravioleta del Sol que llegan hasta allí sin ningún estorbo; pero se estima muy peligrosa una reducción global de sólo el 10% del volumen de ozono, y muchos científicos creen que la actual dosis de CFC en la atmósfera determinará ese resultado.

En 1974, F. Sherwood Rowland y Mario Molina, de la Universidad de California, fueron los primeros en advertir que los CFC —cerca de un millón de toneladas inyectadas cada año en la estratosfera— podían dañar gravemente la capa de ozono. Experimentos y cálculos subsiguientes de científicos de todo el mundo han confirmado su hallazgo. En un principio, algunos cálculos ratificaron la existencia del efecto, pero indicaron que era menos serio de lo que decían Rowland y Molina; otros señalaron que sería más grave. (Casi siempre que se produce un nuevo descubrimiento otros investigadores tratan de determinar su solidez). Sin embargo, los cálculos se asentaron más o menos hacia donde Rowland y Molina habían dicho (y en 1995 compartieron el premio Nobel de química por su trabajo).

La empresa DuPont, que vendía CFC a razón de unos 600 millones de dólares al año, publicó cartas en periódicos y revistas científicas, y sus representantes declararon ante comisiones del Congreso que no estaba demostrado que los CFC representasen un peligro para la capa de ozono, que se había exagerado mucho o que la conclusión se basaba en un razonamiento científico defectuoso. Sus cartas comparaban a los «teóricos y algunos legisladores», que exigían la prohibición de los CFC, con los «investigadores y la industria de los aerosoles», dispuestos a contemporizar. Afirmaban que «los responsables primarios eran… otros productos químicos» y advirtieron del riesgo de «empresas destruidas por una prematura acción legislativa». Aseguraban que «no había evidencia suficiente» sobre la cuestión y prometían iniciar una investigación de tres años, pasados los cuales se podría hacer algo. Una empresa poderosa y próspera no estaba dispuesta a arriesgar centenares de millones de dólares al año sólo por lo que dijeran unos pocos fotoquímicos. Cuando la teoría quedó demostrada sin resquicio de duda, declararon que aún era demasiado pronto para considerar la oportunidad de hacer cambios. En cierto modo venían a decir que la fabricación de los CFC se interrumpiría tan pronto como la capa de ozono hubiese quedado irreparablemente dañada. Claro que para entonces era probable que ya no existieran clientes.

Una vez los CFC llegan a la alta atmósfera, no hay medio de eliminarlos (tampoco es posible enviar ozono desde aquí, donde es un contaminante, hacia donde se necesita). Los efectos de los CFC ya presentes en el aire perdurarán alrededor de un siglo. En consecuencia, Sherwood Rowland, otros científicos y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales de Washington exigieron la prohibición de los clorofluorocarbonos. Hacia 1978 los aerosoles de CFC fueron declarados ilegales en Estados Unidos, Canadá, Noruega y Suecia. Sin embargo, la mayor parte de la producción de CFC no se destinaba a aerosoles. La inquietud pública se calmó momentáneamente, la atención se desvió hacia otra parte y el contenido de CFC en el aire siguió aumentando. El volumen de cloro atmosférico llegó a ser el doble del que había cuando Rowland y Molina dieron la alarma, y cinco veces el existente en 1950.

Durante años, el British Antartic Survey, un equipo de científicos instalado en la bahía de Halley, en el continente Antártico, había estado midiendo la capa de ozono sobre sus cabezas. En 1985 anunciaron la desconcertante noticia de que el ozono primaveral se había reducido a casi la mitad del registrado unos años antes. El descubrimiento fue confirmado por un satélite de la NASA. Faltan ahora dos tercios del ozono primaveral sobre la Antártida. Hay un agujero en la capa antártica de ozono. Ha aparecido cada primavera desde finales de la década de los setenta. Aunque se cierra en invierno, parece durar cada vez más tiempo en primavera. Ningún científico había previsto algo así.

Como es lógico, el descubrimiento hizo que se repitieran las peticiones de prohibición de los CFC (igual que había sucedido cuando se descubrió que éstos contribuían al calentamiento global provocado por el efecto invernadero del dióxido de carbono). Pero a los ejecutivos industriales parecía costarles comprender la naturaleza del problema. Richard C. Barnett, presidente de la Alianza para una Política Responsable sobre los CFC —integrada por sus fabricantes— llegó a decir: «La suspensión inmediata y completa de los CFC que algunos solicitan tendría horrendas consecuencias. Varias industrias tendrían que cerrar por falta de productos alternativos; el remedio mataría al paciente». Sin embargo, no debemos olvidar que el paciente no es «algunas industrias», sino que podría ser la vida en la Tierra.

La Asociación de Fabricantes de Productos Químicos consideraba «muy improbable que [el agujero de la Antártida] tenga una significación global… Incluso en la otra región más semejante del mundo, el Ártico, la meteorología descarta de hecho una situación similar».

Posteriormente se encontraron en el agujero de ozono mismo niveles incrementados de cloro reactivo, lo que contribuyó a confirmar la implicación de los CFC. Mediciones próximas al polo norte indican que también está surgiendo un agujero de ozono en el Ártico. Un estudio de 1996 titulado «Confirmación por satélite del predominio de clorofluorocarbonos en el balance de cloro estratosférico global» llega a la conclusión extraordinariamente tajante (para tratarse de un artículo científico) de que los CFC se hallan implicados en la mengua del ozono «más allá de cualquier duda razonable». La acción del cloro procedente de los volcanes y la espuma marina —al contrario de lo postulado por algunos comentaristas radiofónicos de derechas— es, como mucho, responsable del 5% del ozono destruido.

En las latitudes septentrionales, donde se concentra la mayor parte de la población de la Tierra, el volumen de ozono parece haber estado menguando de forma constante al menos desde 1969. Es cierto que hay fluctuaciones —los aerosoles volcánicos en la estratosfera, por ejemplo, contribuyen a reducir durante un año o dos los niveles de ozono antes de posarse—, pero según la Organización Meteorológica Mundial, el descubrimiento de disminuciones del 30% en las latitudes septentrionales medias durante algunos meses del año, y hasta del 45% en ciertas áreas, constituye un motivo de alarma. Así no hará falta que pasen muchos años para que la vida bajo la menguante capa de ozono se encuentre, con toda probabilidad, en apuros.

La ciudad de Berkeley (California) prohibió los envases de espuma sólida de CFC utilizados en muchos comercios para mantener caliente la comida. La cadena de hamburgueserías McDonald's se comprometió a eliminar de sus envases los CFC más dañinos. Finalmente, y ante la amenaza de regulaciones oficiales y del boicot de los consumidores, en 1988, catorce años después de que hubiera sido identificado el peligro de los CFC, DuPont anunció que reduciría paulatinamente la producción de estos compuestos, pero que no la abandonaría por completo antes del año 2000. Otros productores norteamericanos ni siquiera prometieron eso. Sin embargo, Estados Unidos sólo era responsable del 30% de la producción mundial de clorofluorocarbonos. La amenaza a largo plazo sobre la capa de ozono era global. Estaba claro, pues, que también tendría que serlo la solución.

En septiembre de 1987, los representantes de muchas de las naciones productoras y consumidoras de CFC se reunieron en Montreal para considerar la posibilidad de un acuerdo que limitase su empleo. En un principio, Gran Bretaña, Italia y Francia, presionadas por sus poderosas industrias químicas (y este último país por sus fabricantes de perfumes), sólo participaron en el debate a regañadientes, pues temían que DuPont escondiera en la manga un sustitutivo y sospechaban que Estados Unidos quería prohibir los CFC para aumentar la competitividad global de una de sus mayores empresas. Naciones como Corea del Sur ni siquiera comparecieron. La delegación china no firmó el tratado. Se dice que Donald Hodel, secretario de Interior estadounidense (un conservador nombrado por Reagan y enemigo de los controles oficiales), sugirió que, en vez de limitar la producción de CFC, todos lleváramos gafas de sol y sombrero. Esta opción no está al alcance de los microorganismos en la base de la cadena alimentaria que mantiene la vida en la Tierra. Pese a tal opinión, Estados Unidos firmó el Protocolo de Montreal. Fue verdaderamente inesperado que eso ocurriera durante el espasmo antiambientalista de la última administración de Reagan (a menos que el temor de los competidores europeos de DuPont estuviese realmente fundado). Sólo en Estados Unidos había que reemplazar 90 millones de acondicionadores de aire para coches y 100 millones de frigoríficos, lo que representaba un sacrificio considerable en aras del medio ambiente. Hay que reconocer un mérito sustancial al embajador Richard Benedick, que encabezó la delegación norteamericana en Montreal, y a la primera ministra británica Margaret Thatcher, quien, por haber cursado estudios de química, comprendió la cuestión.

El Protocolo de Montreal fue reforzado después por dos acuerdos adicionales firmados en Londres y Copenhague. A la hora en que escribo, 156 naciones, incluyendo las repúblicas de la ex Unión Soviética, China, Corea del Sur e India, han firmado el tratado. (Algunos países se preguntan por qué tienen que olvidarse de los frigoríficos y acondicionadores de aire que emplean CFC justo cuando sus industrias empiezan a desarrollarse, y cuando Japón y Occidente ya han sacado todo el partido de éstos. Se trata de una reivindicación justa, aunque denota una gran estrechez de miras). Se acordó una reducción progresiva de la producción de CFC hasta su total supresión en el año 2000, plazo que luego se anticipó a 1996. China, cuyo consumo de CFC durante la década de los ochenta aumentaba en un 20% anual, accedió a reducir su uso y renunció al periodo de gracia de 10 años que le concedía el acuerdo. DuPont es ahora una empresa líder en la supresión de los CFC y se ha comprometido a una reducción más rápida que la de muchas naciones. El volumen de clorofluorocarbonos en la atmósfera está menguando apreciablemente. Lo malo es que tendremos que dejar de producirlos por completo y luego aguardar un siglo a que la atmósfera se limpie por sí sola. Cuanto más nos demoremos, cuantas más sean las naciones que persistan en la producción de estos compuestos, mayor será el peligro.

Está claro que el problema se resolverá cuando se encuentre un sustituto barato y eficaz de los CFC que no cause daño ni a nosotros ni al medio ambiente. Ahora bien, ¿y si no existe? ¿Y si el mejor sustituto es más caro que los CFC? ¿Quién pagará las investigaciones y quién asumirá la diferencia de precio, el consumidor, el Gobierno o la industria química, que nos metió en este atolladero y sacó partido de ello? ¿Proporcionan las naciones industrializadas que se beneficiaron de la tecnología de los CFC una ayuda significativa a los estados en vías de industrialización que no tuvieron esa ventaja? ¿Y si necesitamos 20 años para asegurarnos que el sustituto no causa cáncer? ¿Qué hay de las radiaciones ultravioleta que ahora mismo inciden sobre el océano Antártico? ¿Qué decir de los CFC que siguen produciéndose y que continuarán ascendiendo hasta la capa de ozono hasta el momento de su total prohibición?

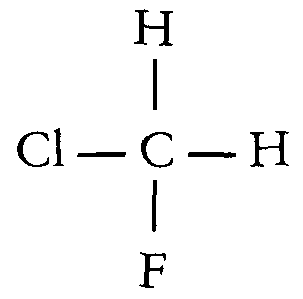

Se dispone ya de un sustituto o, mejor dicho, un remedio temporal. Los CFC están siendo provisionalmente reemplazados por los HCFC, moléculas similares pero con átomos de hidrógeno. Por ejemplo:

Siguen siendo dañinos para la capa de ozono, aunque mucho menos; como los CFC, contribuyen significativamente al calentamiento global y, al menos al principio de su producción, resultan más caros. Pero responden a una necesidad inmediata: la protección de la capa de ozono. Los HCFC fueron desarrollados por DuPont, si bien después de los descubrimientos efectuados en la bahía de Halley, o eso jura la empresa.

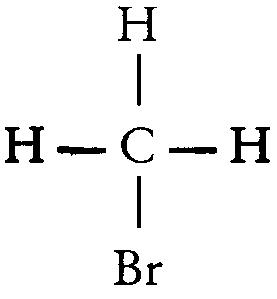

El bromo es, átomo por átomo, al menos cuarenta veces más activo en la destrucción del ozono estratosférico que el cloro. Por fortuna, resulta mucho más raro que éste. Llega a la atmósfera en halones empleados como extintores de incendios, y en el bromuro de metilo, empleado para fumigar la tierra y el grano almacenado. Entre 1994 y 1996 las naciones industrializadas acordaron reducir progresivamente la producción de estas sustancias a partir de este último año, pero sin suprimirla del todo hasta el 2030. Dado que no existen sustitutos para los halones, puede surgir la tentación de seguir empleándolos, prohibidos o no. Mientras tanto, un importante reto tecnológico consiste en hallar una solución a largo plazo mejor que los HCFC, quizás otra brillante síntesis de una nueva molécula, o bien algo completamente distinto (por ejemplo, frigoríficos acústicos carentes de fluidos portadores de peligros sutiles). Aquí hay sitio para la invención y la creatividad. Tanto las ventajas económicas como el beneficio a largo plazo para las especies y el planeta serían considerables. Me gustaría ver empeñada en afán tan meritorio la enorme destreza técnica invertida en los laboratorios de armas nucleares, ahora moribundos tras el final de la guerra fría. Me gustaría saber de ayudas generosas y premios irresistibles para la invención de maneras convenientes, seguras y razonablemente baratas de producir acondicionadores de aire y frigoríficos cuya fabricación resulte accesible también a las naciones en vías de desarrollo.

El Protocolo de Montreal reviste importancia por la magnitud de los cambios acordados, pero sobre todo por su orientación. Lo que quizá resultó más sorprendente fue que se aprobase la prohibición de los CFC cuando aún no estaba claro si existiría una alternativa factible. La conferencia de Montreal fue patrocinada por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, cuyo director, Mostafá K. Tolba, la describió como «el primer tratado verdaderamente global que brinda protección a todo ser humano».

Es estimulante que seamos capaces de reconocer peligros nuevos e inesperados, que la especie humana logre unirse para trabajar en nombre de todos sobre una cuestión semejante, que las naciones ricas estén dispuestas a una participación justa en los costes y que empresas con mucho que perder no sólo cambien de opinión, sino que vean en una crisis de tal calibre nuevas oportunidades de prosperidad. La prohibición de los CFC proporciona lo que en matemáticas se conoce como un teorema de existencia, la demostración de que algo imposible a juzgar por lo que uno sabe puede hacerse de hecho realidad. Hay motivos para un optimismo cauteloso.

El cloro parece haber alcanzado en la estratosfera una proporción máxima de cuatro partes por cada mil millones. La cantidad de cloro está disminuyendo, pero, al menos en parte a causa del bromo, no se espera que la capa de ozono se restablezca pronto.

Evidentemente, aún es demasiado temprano para relajarnos por completo en cuanto a la protección de la capa de ozono. Tenemos que asegurarnos que la fabricación de estos materiales quede interrumpida en todo el mundo casi por completo. Hace falta un mayor esfuerzo investigador para hallar sustitutos seguros. Se necesita un exhaustivo reconocimiento de la capa de ozono a escala global (desde estaciones terrestres, aviones y satélites en órbita[11]), al menos tan concienzudo como el que dedicaríamos a un ser querido que sufriese de palpitaciones cardíacas. Tenemos que saber en qué medida las erupciones volcánicas ocasionales, el calentamiento continuado o la introducción de productos químicos nuevos en la atmósfera del planeta imponen nuevas tensiones sobre la capa de ozono.

Poco después de la firma del Protocolo de Montreal comenzaron a descender los niveles de cloro. A partir de 1994 han bajado los niveles estratosféricos de cloro y bromo juntos. Se ha estimado que, si disminuyen también los niveles de bromo por separado, con la llegada del siglo XXI la capa de ozono iniciará una recuperación a largo plazo. Si no se hubiesen establecido controles de CFC hasta el 2010, el cloro habría alcanzado niveles tres veces superiores a los actuales, el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida persistiría hasta mediado el siglo XXII y la mengua primaveral del ozono en las latitudes septentrionales medias podría haber alcanzado más del 30% (una magnitud abrumadora en palabras de Michael Prather, compañero de Rowland en Irvine).

En Estados Unidos sigue habiendo cierta resistencia por parte de las industrias de la refrigeración, de los «conservadores» extremistas y de algunos congresistas republicanos. Tom DeLay, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, consideraba en 1996 que «la ciencia que subyace tras la prohibición de los CFC es discutible» y que el Protocolo de Montreal es «el resultado del pánico suscitado por los medios de comunicación». John Doolittle, otro representante republicano, insistía en que el vínculo causal entre la mengua de ozono y los CFC «sigue estando muy abierto al debate». En respuesta a un periodista que le recordó el talante crítico y escéptico con que los expertos habían revisado todos y cada uno de los artículos que establecieron ese vínculo, Doolittle replicó: «No voy a enredarme en revisar a fondo una superchería». Para el país sería mejor que lo hiciera. La revisión crítica a fondo es, de hecho, el gran detector de supercherías. El juicio de la comisión Nobel fue diferente. Al conceder el premio a Rowland y Molina —cuyos nombres debería conocer todo escolar— los alabó por haber «contribuido a salvarnos de un problema ambiental global que podría haber tenido consecuencias catastróficas». Es difícil entender cómo pueden oponerse los «conservadores» a salvaguardar el entorno del que depende la vida de todos nosotros, incluidos ellos mismos y sus hijos. ¿Qué es exactamente, pues, lo que están conservando los conservadores?

Los elementos cruciales de la historia del ozono son como los de muchas otras amenazas ambientales. Comenzamos vertiendo alguna sustancia en la atmósfera. No examinamos a conciencia su impacto ambiental porque el estudio sería caro o retrasaría la producción y menguaría los beneficios, o porque los responsables no quieren escuchar argumentos en contra, o porque no se ha recurrido al mejor talento científico, o sencillamente porque somos humanos y falibles y se nos ha pasado algo por alto. Entonces, de repente, nos enfrentamos con un peligro por completo inesperado y de dimensiones planetarias que quizá manifieste sus consecuencias más ominosas al cabo de décadas o siglos. No cabe resolver el problema localmente o a corto plazo.

En todos los casos la lección es clara. No siempre somos lo bastante inteligentes o prudentes para prever todas las consecuencias de nuestras acciones. La invención de los clorofluorocarbonos fue un logro brillante, pero por muy ingeniosos que pareciesen en su momento los químicos responsables no lo fueron lo suficiente. Los CFC eran inertes hasta el punto de sobrevivir para alcanzar la capa de ozono. El mundo es complejo. El aire, tenue. La naturaleza, sutil. Nuestra capacidad de hacer daño, grande. Debemos ser más cuidadosos y menos tolerantes en lo que a la contaminación de este frágil planeta se refiere.

Tenemos que alcanzar cotas significativamente superiores de higiene planetaria y de recursos científicos destinados a observar y entender el mundo. Debemos empezar a pensar y actuar no sólo en términos de nuestro país y de nuestra generación (y mucho menos de los beneficios de una determinada industria) sino en interés del vulnerable planeta Tierra en su totalidad y de las generaciones futuras. El agujero de la capa de ozono es una especie de mensaje escrito en el cielo. Al principio parecía expresar nuestra continuada complacencia ante una poción mágica de peligros mortales, pero quizás exprese en realidad un talento recién hallado para trabajar juntos con el fin de proteger el medioambiente global. El Protocolo de Montreal y sus enmiendas representan un triunfo y un motivo de gloria para la especie humana.