Ni el aya ni la señorita Ana había oído las campanas la noche anterior. Diana no lo preguntó abiertamente, pero los niños estaban convencidos de que en caso afirmativo lo hubieran dicho.

—Esta noche me ha parecido oír el tañido de unas campanas —dijo la niña en tono casual durante el desayuno—. ¡Es curioso!

—Debes haberlo soñado —repuso la señorita Pimienta—. ¿No es así, Ana?

—Sí… probablemente habrás oído el reloj de la iglesia dando las horas —explicó la señorita Ana—. Tiene un tono precioso. ¿Quieres otra salchicha más, Chatín?

Y el niño aceptó.

—Estoy recuperando el apetito —dijo a la señorita Ana.

—¡Que lo estás recuperando! —exclamó ella horrorizada—. ¿No irás a decirme que puedes comer aún más que ahora?

—Es un glotón… no tiene nada que ver con el apetito —dijo Diana, y Chatín quiso propinarle un puntapié por debajo de la mesa, pero la niña había apartado las piernas a tiempo y se oyó un aullido procedente del pobre «Tirabuzón». Y el niño tuvo que meterse debajo de la mesa a toda prisa para consolarle y disculparse.

—Será mejor que tú, Roger, te comas la última salchicha, ya que Chatín ha desaparecido —dijo el aya consiguiendo que el niño reapareciera en seguida.

—¿Qué plan tenéis para hoy? —les preguntó la señorita Ana—. ¿Vais a montar a caballo, a pasear, o a holgazanear?

—Hemos pensando ir a charlar de nuevo con el abuelo —repuso Diana—. Y después tal vez vayamos a dar un paseo. ¿Quiere que le haga algún recado?

—No, me parece que no es necesario. Primero hacer los trabajos de costumbre… las camas y demás.

—Oh, claro —replicó Diana—. Y ya sabe que sólo tiene que pedir cualquier cosa que necesite y la haremos en seguida con sumo gusto.

—Con la velocidad de un disparo —replicó Chatín terminando la última salchicha—. Me gusta mucho como guisa usted las salchichas, señorita Ana…, quedan bonísimas y estallantes.

—Qué cosas más curiosas dices, Chatín —exclamó la señorita Ana—. ¿Has terminado? Porque en caso afirmativo podrías quitar a «Ciclón» de encima de mis pies. Pesa bastante.

Se llevaron a «Ciclón» y «Tirabuzón». Diana se levantó para ir en busca de la bandeja con el servicio del desayuno de Nabé. Ya había salido a verle y le llevó un espléndido desayuno. «Miranda» estaba lamiendo una tostada con miel que ofreció a Diana.

—No, gracias, querida «Miranda» —le dijo la niña—. Puedes comértela toda. No quiero ni un poquito. Nabé, saldremos en cuanto podamos. Tenemos que hacer algunas cosas.

—Bueno —repuso Nabé—. Yo mientras arreglaré esa parte de la cerca que está rota. ¡Debo hacer algo para corresponder a mi desayuno!

—Oh…, la señorita Ana estará muy Contenta —dijo la niña. Aquello era muy propio de Nabé, que siempre pensaba en corresponder a las atenciones que recibía.

A eso de las once los cuatro niños, «Ciclón», «Tirabuzón» y «Miranda» iban por el camino en dirección a la casa de Mamá Hubbard. Se detuvieron en una tiendecita para comprar una lata de tabaco para el anciano que iban a visitar. La vendedora sabía muy bien qué clase prefería, lo cual fue una ventaja para acertar el gusto del abuelo.

Llegaron hasta la puerta principal de la casita e hicieron sonar el timbre.

—¡Adelante! —les dijo la voz de Mamá Hubbard desde dentro, y entraron. Allí estaba fregando el suelo y tuvo una gran alegría al ver a los niños.

—¿Podríamos ver al abuelo? —preguntó Diana en tono cortés—. Le hemos traído una lata de tabaco.

—¡Vaya, sois muy amables! —dijo la anciana cogiendo el obsequio—. Ojalá pudierais verle… pero pasa unos malos días y está en la cama.

—¡Oh! —exclamaron los niños con tal aire de decepción que Mamá Hubbard se compadeció de ellos.

—¿No podría yo contaros algo en su lugar? —preguntó.

—Bueno —repuso Diana haciendo una pausa durante la cual miró a los otros, que asintieron—. Verá usted, se trata de lo siguiente… el abuelo nos habló de unos libros antiguos que tuvo una vez, y queríamos saber si aún los conserva y quisiera prestárnoslos.

—¿Libros antiguos? —repitió Mamá Hubbard frunciendo el entrecejo y esforzándose por recordar—. Dejadme pensar… debían ser unos que tiré hace muchos años.

—¡Oh…, qué lástima! —dijo la niña decepcionada.

—Cuando vine a cuidar al abuelo tenía montones de cosas inservibles —explicó Mamá Hubbard—. Y tiré muchísimas, pero guardé algunas en una vieja arqueta. Podéis verla si queréis, y ver si están allí esos libros. ¡A él no ha de importarle!

—¡Oh…, podríamos verla! —dijo Diana encantada—. Nos gustaría mucho. Ya sabe usted que nos interesa tanto la Aldea de las Campanas.

—Sí… es un lugar antiguo y misterioso —replicó Mamá Hubbard—. ¿Sabéis lo que me dijo el abuelo esta mañana? Pues que anoche oyó las campanas del ayuntamiento. ¡Las cosas que se le ocurren! Esas campanas hace años que no tocan… no existe cuerda alguna de la que poder tirar. Estoy segura.

—¿Y usted no las oyó? —quiso saber Roger.

—Tengo un sueño muy profundo —replicó Mamá Hubbard—. Y si las hubiera oído tocar, hubiese creído que era un producto de mi imaginación. ¿Querréis creerlo? Cuando Fanny Tapp vino esta mañana y yo le conté lo que dijo el abuelo, confesó haberlas oído ella también y que se llevó un susto de muerte. ¡Las cosas que inventan algunas personas!

Los niños la escucharon sin decir nada. ¡De manera que también las habían oído otras personas!

—Venid conmigo al lavadero —les dijo Mamá Hubbard—. Allí tengo la arqueta del abuelo. ¿Y os gustaría probar mis jengibres? Los hice ayer.

Los «jengibres» resultaron ser unas galletas casi tan buenas como las de canela de Noemí Barlow. Los niños siguieron a Mamá Hubbard hasta el pequeño lavadero comiendo las galletas.

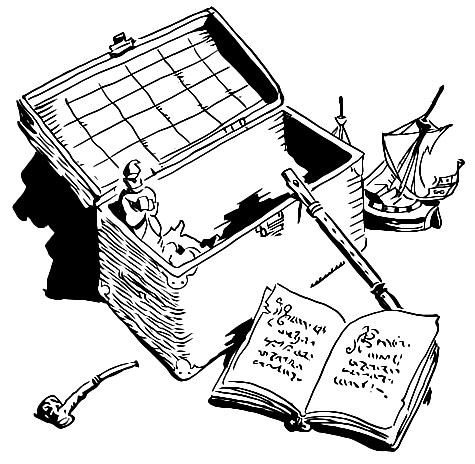

Todas las paredes estaban cubiertas de estantes y Mamá Hubbard señaló una arqueta antigua de bronce.

—Ésa es la del abuelo —les dijo—. ¿Podéis bajarla?

—Sí, gracias —dijo Nabé cogiéndola. No pesaba mucho, de manera que no debía contener gran cosa.

Se oyó llamar en el jardincillo y Mamá Hubbard apresuróse a acudir.

—Es el panadero —dijo—. Abrid la caja a ver qué encontráis, y si hay algún libro podéis llevároslo.

Los niños abrieron el arca que sólo estaba cerrada con un simple cerrojo y se inclinaron sobre ella emocionados. ¿Qué encontrarían en su interior?

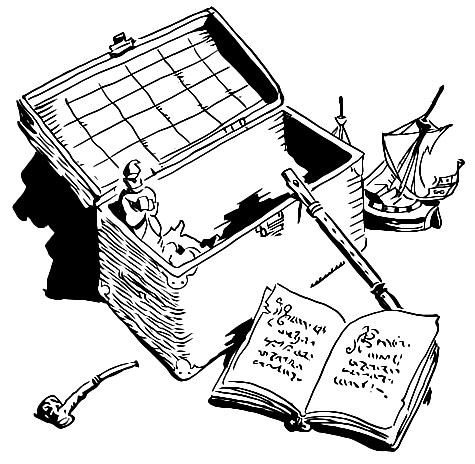

Pues muy poca cosa. Habían algunas figuras de madera toscamente talladas, probablemente por el propio abuelo de las que se sentiría muy orgulloso. Vieron también un extraño barco con las velas hechas jirones y un mástil roto, así como una pipa de madera y algo parecido a un silbato de construcción casera.

—No es gran cosa —dijo Roger—. ¡Esperad… aquí hay un libro!

Y lo tomó en sus manos. Estaba encuadernado en piel manchada y descolorida por la humedad, y muchas de sus páginas se habían pegado. Los niños lo abrieron tratando de separar las hojas.

—Tened cuidado… o las romperéis —dijo Roger—. ¡Qué contrariedad! Este libro está escrito con esos difíciles caracteres antiguos, y no podremos averiguar gran cosa… y fijaros qué sucias están sus páginas… apenas puede leerse nada.

Estuvieron examinando hoja por hoja, tratando de descifrar una palabra aquí y otra allá, pero ni siquiera consiguieron contemplar el título que estaba escrito con letras tan adornadas y decorativas que no lograron entenderlas.

—Es inútil —dijo Roger desilusionado—. No obstante… ya que Mamá Hubbard nos lo presta, llevémonoslo por si acaso lográramos averiguar algo. ¡Aunque la verdad no comprendo cómo llegaremos a saber si aquí se menciona el pasadizo secreto!

—¿Encontrasteis algo interesante? —les preguntó Mamá Hubbard apareciendo de nuevo—. Supongo que nada más que trastos inservibles. ¡Oh, habéis encontrado un libro viejo! Llevároslo si queréis.

—Gracias —dijo Diana—. Nos gustará leerlo. Espero que el abuelo se ponga pronto bien.

—Le diré que habéis venido y le daré el tabaco —les dijo Mamá Hubbard—. Adiós… y quedaros el libro todo el tiempo que queráis.

Los niños se marcharon y Nabé sacó a «Miranda» de su chaqueta. La había tenido escondida por temor a que Mamá Hubbard o el abuelo dijeran que no les gustaban los monos, y ella se había portado como un ángel. Los dos perros, cada uno con el hueso que les regalara la buena mujer, dieron la bienvenida a los pequeños como si hubieran estado ausentes una semana. Roger les desató riendo.

—¡Al abuelo no le agradan los perros —les dijo—, de manera que no ladréis así o vendrá a pegaros con un palo!

Fueron al pueblo a tomar un helado. Chatín, que llevaba el libro, lo fue hojeando y de pronto lanzó una exclamación:

—¡Ah!

—¿A qué viene ese ¡ah!? —le preguntó Diana—. ¿Acaso has encontrado una receta para preparar salchichas?

—Mirad esto —les dijo Chatín y todos se acercaron a mirar.

Chatín había abierto el libro por la última página y les indicaba la parte interior de la cubierta.

—Aquí hay una especie de bolsillo —anunció—. Y dentro hay algo… yo creo que es un mapa. Sentémonos en alguna parte para examinarlo.

Entraron en un campo y sentáronse mientras los perros iban en busca de madrigueras… y «Miranda» fue tras ellos no para cazar conejos sino para burlarse de los dos ingenuos chuchos.

Chatín extrajo un papel del interior del bolsillo de la cubierta.

—Es un pergamino —dijo—. Troncho, espero que no se haga pedazos entre mis dedos.

—Dámelo a mí —replicó su prima—. Yo tengo más cuidado que tú.

Y con suma delicadeza desdobló el pergamino que extendió sobre su regazo.

Los pliegues de cuatro dobleces estaban ya resquebrajados.

—¡Es un mapa! —exclamó emocionadísima—. ¡Mirad… un mapa de la Aldea de las Campanas! ¡Oh, si estuviera indicado el pasadizo secreto!

Todos se inclinaron sobre él, muy excitados. El mapa no estaba tan descolorido como las páginas del libro, y los niños pudieron leer con toda facilidad el nombre escrito al pie.

«Dourley. Antiguo Ayuntamiento de la Aldea de las Campanas».

—¡Es auténtico! —exclamó Roger—. ¡Ahora sí que vamos a descubrir algo!