El señor y la señora Lynton se dispusieron a partir en su automóvil después de comer. Todo estaba preparado. Las maletas cerradas y con sus etiquetas correspondientes. Les habían adherido además otras muy grandes del «Queen Elizabeth», y los pasajes estaban ya en la cartera del señor Lynton.

Estaba muy sonriente cuando les dijo adiós, y al estrechar la mano de la señorita Pimienta, dijo:

—No les consienta ninguna impertinencia y mantenga a raya a Chatín. Les escribiremos desde Nueva York. Usted ya tiene la dirección de nuestro hotel, ¿no es cierto?

—Si, gracias —replicó el aya—. Que tengan buen viaje y no se preocupen por los niños. Estarán muy bien conmigo en Tantán. Ya procuraré que no hagan travesuras.

—Nada de misterios ni aventuras, por favor —dijo la señora Lynton besando al aya—. Asegúrese bien…, ya sabe las cosas tan extraordinarias que pueden ocurrir cuando están los tres juntos.

—¡Adiós, mamá! ¡No te olvides de escribir!

—¡Adiós, tía Susana! ¡Espero no encontréis ninguna tormenta que os haga naufragar!

—Adiós, seremos muy buenos, así que no te preocupes.

—¿Dónde está «Ciclón»? —preguntó de pronto Chatín—. Él también quiere despedirse. ¿Dónde diantre se ha metido? ¡«Ciclón», «Ciclón»/ «Ciclón»!

—Él no quiere despedirse —replicó el aya con firmeza—. Le he encerrado en mi dormitorio.

Los Lynton subieron al coche, y Chatín, lanzando un grito, señaló la ventana del dormitorio de la señorita Pimienta. Allí estaba «Ciclón», asomando la cabeza por la ventana entreabierta, tratando de ver lo que ocurría. Lanzó un ladrido.

—¡Quiere deciros adiós! —exclamó Chatín—. ¡Ladra, «Ciclón», ladra!

Con un gran esfuerzo, «Ciclón», consiguió abrir un poco más la ventana y asomar los hombros y una pata.

—¡Ese perro va a saltar! —exclamó el señor Lynton pisando el acelerador. El coche salió disparado carretera abajo, pues el buen señor no estaba dispuesto a ver cómo «Ciclón» se tiraba por una ventana.

Chatín subió corriendo y llegó con el tiempo justo para evitar que su perro se lanzara por la ventana.

—¡Ese perro! —exclamó el aya cuando todos regresaron a la casa—. No sé lo que van a decir en la posada. Dijeron que no les importaba tener perros… ¡pero no conocen a «Ciclón»! ¿Todavía sigue cogiendo los cepillos y las alfombras a cada momento?

—Oh sí, y ahora, desde que estuvo con «Tirabuzón», el perro de la hermana de usted, cuando tuvimos la gripe y nos llevó a su casa, se apodera también de las toallas —le dijo la niña—. Lo aprendió de él.

—Bueno, no tendremos más remedio que impedir que haga esas cosas en la posada —dijo la señorita Pimienta, imaginando a «Ciclón» arrastrando todas las toallas de los huéspedes hasta el jardín de la posada y luego yendo en busca de los cepillos para dejarlos también a la intemperie.

—No sé cómo vamos a evitarlo —dijo Roger—. No es posible razonar con «Ciclón». Se sienta, empieza a sonreír con la lengua fuera, y no para de menear el rabo. Pero usted le quiere mucho, ¿no es cierto, señorita Pimienta?

—Algunas veces tengo mis dudas —replicó el aya—, grandes dudas. Ahora tenemos que darnos prisa y prepararlo todo para mañana. Roger, tú y Diana tendréis que ayudarme a hacer el equipaje.

«Ciclón» bajó trotando la escalera al parecer muy satisfecho de sí mismo, y sin ninguna toalla ni cepillo. Chatín le seguía.

—Nos vamos a dar un paseo —anunció.

—Oh, no te irás —replicó Roger en seguida—. Es muy propio de ti tratar de escapar cuando hay que hacer recados, ayudar… y trasladar maletas pesadas de un lado para otro… Chatín. Tú te quedas aquí.

—Yo preferiría que Chatín se fuera a dar un paseo —se apresuró a decir la señorita Pimienta, pensando lo maravilloso que sería poder librarse del niño y del perro por un rato—. Estoy segura de que «Ciclón» necesita pasear.

—¡Bah! —dijo Roger con disgusto—. Chatín siempre se libra de todo.

—Vete, Chatín… y vuelve a la hora de merendar —le ordenó la señorita Pimienta, y allá se fue el niño seguido de su fiel «Ciclón» que balanceaba las orejas al andar… plaf… plaf… plaf.

Los otros tuvieron una tarde muy atareada preparándolo todo. Diana escribió una docena de etiquetas con toda pulcritud, y Roger ató una cuerda alrededor del baúl.

—Yo te ayudaré a bajarlo —dijo la señorita Pimienta—. Sólo tengo que coger las sandalias de Diana y meterlas en la última maleta.

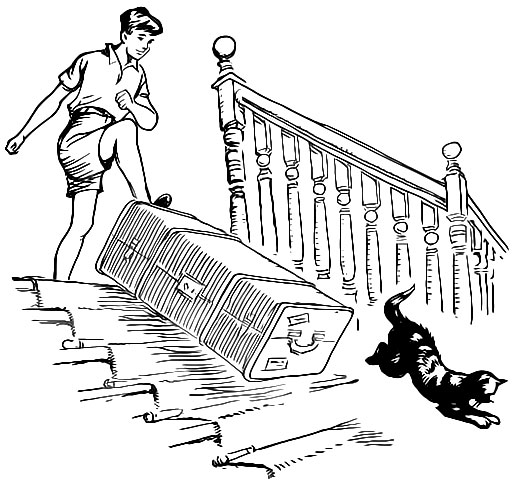

Pero Roger no quería que le ayudasen. Se enorgullecía de su propia fuerza, y mientras la señorita Pimienta iba en busca de las sandalias que faltaban, arrastró el baúl hasta el principio de la escalera.

Una vez allí le propinó un fuerte empujón que lo hizo bajar la escalera con un estrépito terrible y llegar al recibidor a gran velocidad. «Arenque», el gato, se llevó el mayor susto de su vida, cuando el baúl pasó por encima de donde estaba acurrucado, en espera de que alguien tropezara con él al bajar. Pegó un salto en el aire y corrió como un relámpago a refugiarse en el dormitorio de Diana en el momento en que salía el aya a toda prisa. «Arenque» pasó entre sus tobillos y aterrizó debajo de la cama con toda la piel erizada y la cola dos veces más larga de lo normal.

La señorita Pimienta corrió al descansillo.

—¡Oh! ¿Quién se ha caído? ¿Se ha hecho daño? ¿Qué es lo que ha ocurrido?

La cocinera estaba de pie en el recibidor, al que había acudido atraída por el ruido y contemplaba con disgusto el baúl que había patinado sobre el suelo encerado hasta la misma puerta de la calle.

—Supongo que ahora habrán empezado a arrojarse los baúles uno a otro —dijo volviendo de nuevo a la cocina.

—¿Qué pasa? —preguntó Roger sorprendido—. He dejado caer el baúl por la escalera, una idea estupenda, así no hay que arrastrarlo ni levantarlo. Pensé que de esta manera ahorraba trabajo, señorita Pimienta.

El aya le dirigió una mirada tal, que el niño se apresuro a desaparecer dentro de su habitación.

La señorita Pimienta volvió al dormitorio de Diana y mientras recogía los calcetines iba pensando:

«¡Por menos de nada os dejaría! —todavía le latía el corazón con violencia por el susto recibido—. La verdad, si Roger empieza a hacer cosas así, no vale la pena de seguir viviendo. Con Chatín ya tengo bastante.»

Roger acudió a su lado con aspecto humilde.

—Lo siento, señorita Pimienta. Yo no sabía que iba a hacer tanto ruido. Déjeme llevar esas maletas. Las bajaré una por una. Descanse un poco ahora, por favor.

—No te preocupes —dijo la señorita Pimienta pensando que después de todo los tres niños eran muy bien educados—. Pero me gustaría que recordaras que ya tienes trece años, y, por lo tanto, debieras ser más responsable.

—Habla usted como mi profesor —dijo Roger con pesar—. No me sermonee, señorita Pimienta. Es usted demasiado simpática para sermonear.

El aya se echó a reír simulando querer tirarle de las orejas, y él ladeó la cabeza sonriendo. La apreciaba mucho, como todos y no le gustaba verla disgustada.

Al fin todo quedó dispuesto. Chatín llegó puntualmente con gran apetito a la hora de merendar, y fue directamente a la cocina en busca de la cocinera.

—¡Cocinerita! ¿Has preparado pastel de jengibre para mí? ¡No me digas que no! No he pensado en otra cosa durante todo el curso.

—Aquí tienes —replicó la cocinera abriendo la puerta de la despensa y sacando una caja de lata, en la que había un gran pastel plano de jengibre. El niño le dio un abrazo.

—Es mi mejor amiga —le dijo—. No le importará que nos lo comamos todo, ¿verdad? Quiero decir… que en realidad es un cumplido si no dejamos ni una miga, ¿verdad, querida cocinerita?

—¡Vete a paseo! —le dijo la cocinera—. ¡Eres capaz de tomar el pelo a cualquiera!

—Vaya, ¿es que acaso empieza a perderlo? —preguntó el niño en el acto y echando a correr al ver que la cocinera cogía una sartén para amenazarle. Los chistes tontos del niño siempre gustaban mucho a la buena mujer, y la señora Lynton siempre decía que comían mejores pasteles cuando Chatín estaba con ellos.

—No sé cómo he podido hacer nada esta tarde —dijo la cocinera sacando el pastel de la lata—. Tu primo ha tirado el baúl escaleras abajo, y vaya si ha metido ruido. ¡Casi me da un ataque al corazón!

—¡Oh, bravo, el bueno de Roger! —dijo Chatín pellizcando un pedacito de pastel—. Se está poniendo muy fuerte, ¿verdad? Ojalá hubiera estado aquí para verle arrojar el baúl por la escalera.

—Quita los dedos del pastel —dijo, la cocinera—. Y llévate al perro fuera de la cocina. Nunca vi un animal que pueda entrar en la despensa estando la puerta cerrada, y tu perro lo hace. ¡Es un milagro viviente!

—Lo es. Tiene razón —replicó Chatín—. Celebro que sepa apreciarle. Oh, troncho, aquí llega «Arenque». Será mejor que nos marchemos.

Salieron precipitadamente. «Arenque» se consideraba el amo absoluto de la cocina, y bufaba y arañaba con furia si «Ciclón» se quedaba en ella mucho rato.

La merienda transcurrió agradablemente; tomaron bollitos calientes con miel, pastel de jengibre y yemas de coco. Después asearon sus habitaciones y sacaron el equipaje. «Ciclón» ayudó a recoger todas las alfombras que amontonó en el descansillo para que la gente cayera.

—Yo creo que ya es hora de que «Ciclón» crezca un poco —dijo Diana levantándose después de haber tropezado con un montón de alfombras en la oscuridad del descansillo—. Ya tiene casi dos años y a esa edad un perro es casi como si tuviera más de trece años, y, por lo tanto, tendría que ser más responsable.

Roger sonrió a la señorita Pimienta.

—¡Otro sermón! —le dijo—. «Ciclón», ¿oyes lo que dice Diana?

—¿Qué hora es? —exclamó el aya consultando su reloj—. Son más de las ocho. Creo que es hora de que os acostéis. Mañana nos espera un día muy largo, y antes quiero tener un rato de paz y tranquilidad para escribir unas cartas.

—Está bien, nos iremos a la cama —le dijo la niña—. Siempre resulta emocionante la noche que antecede a la marcha. Cuando pienso en el mar, los baños, los paseos…

—¡Guau! —ladró «Ciclón» en el acto, pues siempre intervenía en la conversación al oír esa palabra.

—¡Eres un perro inteligente! —dijo Diana—. Vamos, a la cama todos.