En la oscura caverna

Los dos muchachos alumbraron con sus linternas el profundo agujero que tenían ante ellos.

—Parece una subida muy pronunciada —dijo Nabé—. Más que un pasadizo yo diría que se trata de una cuesta escarpada que va subiendo más y más. No oigo absolutamente nada, ¿y tú?

—Tampoco —dijo Roger—. Debe ser porque los hombres ya han recorrido un buen trecho y están lejos. Sigamos.

Empezaron a subir el largo y escarpado pasadizo, encendiendo de vez en cuando sus linternas para asegurarse de que no pisaban en falso. El silencio era absoluto y no oían nada, hasta que al fin «Ciclón» dejó escapar un gruñido de alarma. Apagaron las luces en seguida y se detuvieron.

—¡Ha oído voces! —murmuró Nabé—. Suenan frente a nosotros, aunque a cierta distancia. Tengamos cuidado ahora. Cubre la linterna con la mano cuando tengas necesidad de encenderla, Roger. Sigamos, todavía nos llevan una buena delantera. ¡Silencio ahora, «Ciclón», podrían oírte!

Continuaron avanzando, deteniéndose de vez en cuando por si se oía algún ruido, pero reinaba el silencio más absoluto. Esto podía significar que los hombres se habían alejado tanto que ya no se les oía, o bien que habían dejado de hablar. Los muchachos llegaron, de pronto, a la parte más escarpada del recorrido, y descubrieron que alguien había cortado a pico unos rudimentarios escalones para facilitar la subida. Continuaron ascendiendo con cuidado y llegaron a lo que parecía ser una pequeña cueva en el mismo corazón del acantilado. Se sentaron un rato a descansar, Jadeando por la penosa subida. «Ciclón» corría de un lado a otro husmeando por todos los rincones.

—¡«Ciclón»! ¡«Miranda»! ¿Dónde se habrá metido «Miranda»? —susurró Nabé, encendiendo su linterna y registrando la cueva—. Roger, ¿sabes dónde están? ¡Los oigo, pero no los veo!

Se levantó cautelosamente y fue hacia el fondo de la cueva. Encontró a «Ciclón» y «Miranda» hurgando la tierra detrás de una gran roca y desenterrando los huesos de algún pequeño animal.

—¡Dejad esto! —dijo Nabé, severamente—. Y seguidnos sin chistar. Vamos a continuar subiendo por el pasadizo.

«Miranda» se le subió al hombro y «Ciclón» abandonó su codiciada presa con un gruñido de protesta. Y reemprendieron una vez más la ascensión por el escarpado camino que no era, en realidad, más que un «agujero largo, largo», como había dicho el pequeño Dafydd.

—¿Tienes alguna idea de la dirección que llevamos? —preguntó Roger.

—No, excepto que vamos subiendo continuamente y parece como si siempre estuviéramos inclinándonos hacia la izquierda —dijo Nabé—. Calculo que a estas alturas ya habremos dejado atrás los acantilados de la costa y habremos penetrado en las colinas que se alzan detrás de ellos.

Un poco más tarde volvieron a oír ruidos, y se detuvieron a escuchar. Los ruidos se intensificaron, dando la impresión de que alguien trasladaba unos bultos pesados de un lugar a otro.

—Juraría que están abriendo estos paquetes que sacaron de la barca y que están guardando su contenido en algún escondrijo secreto —dijo Roger—. ¿Qué opinas, Nabé, que debiéramos acercarnos un poco más?

—Sí, pero será mejor que sólo vaya uno de nosotros —dijo Nabé—. Tú quédate aquí con «Ciclón» y «Miranda» y yo me acercaré cuanto pueda. Sujeta a «Ciclón» por el collar, no sea que lo eche todo a rodar.

Nabé siguió ascendiendo por el escarpado pasaje y pronto pudo oír las voces con toda claridad. Estaban contando algo. Oyó que uno de los hombres decía: «cien… doscientos… trescientos…» Se asomó con precaución a un pronunciado recodo del pasadizo, que ahora era menos empinado, y vio enfrente, y a no larga distancia, un brillante foco de luz.

«Allí es donde termina el pasadizo y donde esa gente tiene su escondrijo —pensó Nabé— están todos reunidos. Puedo distinguir perfectamente la voz profunda de Morgan, pero no alcanzo a oír lo que dicen, y no me atrevo a acercarme más».

Permaneció todavía diez minutos atento a los ruidos que llegaban de la caverna. Los cinco hombres parecían estar apilando paquetes…, luego discutieron un rato. Y de pronto recibió un susto de muerte.

¡Los hombres regresaban! La potente lámpara que brillaba en la caverna fue apagada, y en su lugar aparecieron las luces más tenues de cinco linternas. Nabé regresó corriendo al fugar donde había dejado a Roger, encontrando el descenso mucho más fácil que la penosísima subida.

—¡Roger, se acercan, van a salir! —susurró jadeando—. Y bajan muy de prisa. Vamos pronto, no hay tiempo que perder. ¿Dónde está «Miranda»?

—Ha desaparecido —dijo Roger—. Y lo peor es que no la he visto marcharse. Sólo Dios sabe dónde estará a estas horas. Quizá haya bajado a la playa.

Continuaron bajando a toda prisa, confiando en encontrar a «Miranda» esperándolos, pero no la vieron por ninguna parte. A «Ciclón» le contrariaba tanto bajar velozmente, como le había disgustado subir a paso de carga. No tardaron en llegar a la pequeña cueva circular donde «Miranda» y «Ciclón» habían desenterrado los huesos de un animalito parecido a una raposa.

—¡Allí está! —dijo Nabé, exasperado, enfocando su linterna sobre la monita que hurgaba activamente en el suelo arenoso.

De un salto trepó «Miranda» a lo alto de una roca y empezó a hablarles excitadamente.

—¡Baja al instante! —ordenó Nabé en voz baja. Pero «Miranda» no tenía el menor deseo de obedecerle, y se quedó en lo alto de la roca, balanceando juguetonamente su cuerpecito, y manteniéndose fuera del alcance de su enfurecido amo.

—Tenemos que marcharnos, Nabé —dijo Roger—. Estos hombres están casi al llegar, ¿no los oyes?

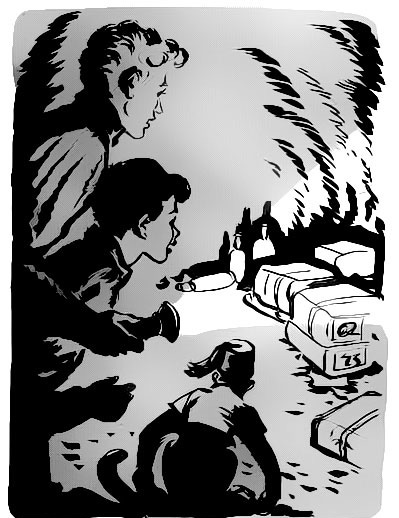

—Bueno, pero no puedo dejar aquí a «Miranda» —dijo Nabé—. Ven, ocultémonos detrás de aquella gran roca donde «Ciclón» desenterró esos huesos. Es nuestra única salvación. Esa gente no sospechará que haya nadie allí…, no saben que los hemos seguido.

—Bien —dijo Roger, sintiéndose desfallecer a medida que las voces se aproximaban más y más. Corrió con «Ciclón» a refugiarse detrás de la roca, y permaneció tan quieto como una estatua, mientras «Ciclón» se arrimaba, temblando, a sus piernas. «Miranda» se había decidido al fin a saltar sobre la espalda de Nabé, y le rodeó el cuello con sus bracitos.

Las voces sonaban ahora muy cerca, y el ruido de las pisadas despertaba mil ecos en la profunda cueva mientras los hombres continuaban bajando por el «agujero largo, largo». «Ciclón» no pudo reprimir un gruñido sordo cuando los cinco hombres aparecieron en la cueva donde los muchachos estaban ocultos.

Roger le dio una palmada para calmarlo, temiendo que los hombres le oyeran y se detuvieran a inspeccionar el pequeño recinto. Pero afortunadamente no fue así, y muy pronto el rumor de sus voces y pisadas fue alejándose más y más, hasta que un silencio opresivo volvió a reinar en la cueva.

—Bien, ya ha pasado el peligro —dijo Nabé, encendiendo su linterna—. Ahora podremos marcharnos. «Miranda», suéltame las manos del cuello…, estás temblando y casi no me dejas respirar. ¡Y no te muevas de mi espalda o nunca más te llevaré a correr aventuras conmigo!

Los dos muchachos emprendieron el descenso saltando por la escarpada cuesta con muchas menos precauciones que al subir. Llegaron finalmente al término del largo pasadizo y salieron al repecho que cruzaba en alto la caverna grande, la que desembocaba en la playa. La luz de la luna seguía iluminando la cueva…, pero ¡qué sorprendente espectáculo se presentó ante sus ojos!

¡Los rayos de la luna no alumbraban el suelo arenoso de la cueva, sino un vasto lago! ¡Y el agua casi alcanzaba el nivel del repecho donde estaban ellos! Los luminosos rayos penetraban por la ancha boca de la cueva mezclándose con las débiles luces de sus linternas de bolsillo y despidiendo extraños reflejos hacia la parte más profunda de la gran cueva.

—La marea ha inundado la cueva… y todavía continúa subiendo —dijo Nabé, horrorizado—. ¿Cómo no se me ocurrió pensar en esto? Naturalmente, cuando sube la marea esta cueva, y todas las demás, deben quedar inundadas…, y fíjate, Roger, el viento empuja las olas con tanta violencia, que el agua no tardará en llegar al techo. ¿Qué podemos hacer?

—Claro, los hombres sabían esto y se marcharon justo a tiempo —dijo Roger—. Pero tenían una barca… Por esto la dejaron amarrada a la boca de la cueva. Cuidado, Nabé, esta ola nos barrerá del repecho. Pronto, aquí no estamos seguros.

Retrocedieron todos al interior del pasadizo a tiempo que una ola enorme se rompía estrepitosamente contra el repecho levantando nubes de espuma. Luego se internaron un poco más dominados por el fuerte empuje del mar que contribuía a aumentar su pánico.

—Bueno —dijo Nabé—. Por lo que veo, tendremos que permanecer aquí durante un buen rato. La marea no empezará a bajar hasta dentro de una hora o dos. Es este viento tan fuerte lo que lo hace subir tanto. Y lo peor del caso es que Chatín estará esperando nuestro regreso… y se pasará la noche en vela, preocupado por lo que pueda habernos ocurrido.

—Nabé, ¿por qué no subimos otra vez a la cueva de arriba para averiguar lo que estos hombres han ocultado allí? —preguntó Roger, excitado—. ¡Anda, Vámonos, es una ocasión magnífica, Nabé! Estos hombres no pueden volver porque la marea casi ha cerrado ya la entrada de la cueva.

—¿Sabes, Roger, que has tenido una idea genial? —dijo Nabé, encantado—. ¡Una idea maravillosa! Si logramos descubrir lo que tienen oculto en esa cueva, mañana mismo podríamos presentarnos a la policía y decirles, no solamente lo que sabemos de estos hombres, sino el botín que hemos descubierto y el lugar donde lo tienen oculto. ¡Si no fuera por esta subida tan empinada!

—Oh, no pienses en esto, no nos parecerá tan difícil ahora, porque no tendremos que preocuparnos del ruido que hacemos, ya que nadie puede oírnos —dijo Roger, y «Ciclón» ladró con entusiasmo dándole la razón.

Volvieron, pues, a subir otra vez el tenebroso pasadizo, pero como había dicho Roger, ahora les pareció menos penosa y arriesgada la ascensión porque podan hacerla sin el temor de que sus voces y pisadas delataran su presencia. Dejaron que «Ciclón» ladrara a todo pulmón y que «Miranda» saltara de roca en roca con entera libertad. Llegaron así al final del pasadizo que era, en realidad, el trecho más escarpado y difícil.

—¡Hola! Aquí hay una escalera de cuerda —dijo Nabé jadeando. Enfocó hacia ella su linterna y comprobó que la escalera pendía de un agujero en el techo; debía ser el único medio para llegar a la cueva secreta.

Roger sostuvo firmemente a «Ciclón» mientras Nabé y «Miranda» subían ágilmente la escalera, y luego siguió por el mismo camino dejando abajo a «Ciclón».

Los dos muchachos observaron detenidamente la cueva recorriéndola con sus linternas. Medía unos ocho metros cuadrados, y era una caverna natural que alguien había hecho más habitable alisando un poco las aristas rocosas de las paredes y nivelando el suelo. Se veían montones de paquetes apilados a un lado, marcados con números, pero aparte algunas botellas vacías que debieron contener bebidas diversas, y un par de alfombras viejas, no había nada más.

—¡Cielos, qué maravilloso escondrijo! —dijo Roger, observándolo más detenidamente—. Me pregunto quién pudo ser el primero en descubrirlo. Nabé, ¿qué supones que contienen estos paquetes?

—¡Oh, no me costaría adivinarlo! —dijo Nabé—. Estoy seguro de que todos ellos contienen billetes de Banco… robados. Billetes que no podrán ponerse en circulación hasta que haya transcurrido largo tiempo, porque seguramente estarán marcados y podrían delatar a los autores del robo. No obstante, esa gente debe haber calculado que desde esta costa de Gales no les sería difícil llevarlos a Irlanda, por mar. O mejor aún, guardar el dinero en este escondrijo hasta que la policía haya olvidado el caso, y puedan poner los billetes en circulación con una relativa seguridad.

—¡Pero Nabé, aquí debe haber millones! —dijo Roger, atónito. Dio unos golpecillos en uno de los paquetes—. Ésta será la única ocasión de mi vida en que podré decir que he puesto las manos sobre cientos de miles de libras esterlinas. Nabé, ahora comprendo por qué querían tener esos hombres al señor Jones en su poder…, necesitaban desesperadamente un cuartel general en esta parte de la costa, un lugar seguro y poco frecuentado como la posada, ¿comprendes? Y también un escondrijo secreto como éste donde guardar su dinero. Podían traerlo aquí en barco y llevárselo otra vez en barco hacia Irlanda o a donde fuera sin que nadie sospechara nada.

—Sí, y teniendo el dinero aquí, a buen recaudo, podían venir a buscar el que quisieran, si algunos de los billetes no estaban marcados y podían pasar sin riesgo en Londres o en alguna otra ciudad importante —dijo Nabé—. ¿Te acuerdas de ese robo que tuvo tanta resonancia en Londres no hace mucho tiempo? Los ladrones tendieron una emboscada al conductor del camión de un Banco, y se quedaron con todo el dinero que transportaba…, cientos de miles de libras esterlinas. Ni un solo billete de los robados ha sido puesto en circulación hasta el presente… ¡y apostaría doble contra sencillo a que todos están aquí!

El corazón de Roger comenzó a latir desacompasadamente mientras contemplaba un vez más los paquetes amontonados en la cueva.

—¿No podríamos abrir uno…, tan sólo uno para ver su contenido? —dijo.

—Es mejor que no —dijo Nabé—. Mañana se lo contaremos todo a la señorita Pi y telefonearemos a papá. Se pondrá en contacto con la policía de Londres… porque supongo que en el pueblo sólo debe haber un policía o dos, y no podrían emprender ninguna acción contra esa gente.

Roger se sentó sobre un montón de paquetes.

—¡Y pensar que estoy sentado sobre medio millón de libras! —dijo—. ¡Oh, Nabé, quisiera salir de aquí y contar esta fantástica aventura a todo el mundo! Pero de momento no podemos movernos, estaremos sitiados durante horas…, hasta que baje la marea.

Nabé inspeccionó todo el ámbito de la cueva con su linterna y luego miró al techo. Lo que vio le llenó de asombro inaudito, y continuó mirando como si de pronto se hubiese convertido en estatua. Roger se sintió alarmado.

—Bueno, ¿puedes decirme qué pasa ahora? —dijo, y alzó la cabeza, intrigado. Entonces vio lo que tanto había asombrado a Nabé, y también él se quedó mudo de estupor.

—¡Una trampa! ¡Una trampa en el techo, en el mismísimo techo de la cueva! ¡«Nabé»!, tenemos que abrirla ahora mismo y salir por ella, y así sabremos donde estamos. ¡Pronto, Nabé!

Bernabé estaba excitado como Roger, pero era más precavido.

—¡Espera un poco, no tan de prisa, Roger! De momento no sabemos a dónde conduce esta trampa. Podríamos meternos en una auténtica ratonera, ¿es que no lo comprendes, pollino? Cállate, «Ciclón», deja de ladrar de una vez. La hemos hecho buena. «Ciclón» se ha dado cuenta de que ocurre algo raro y no dejará de ladrar hasta que se hunda todo. No tendré más remedio que bajar la escalera y subirlo aquí con nosotros. Quizá se calmará entonces.

Hecho esto, los dos muchachos empezaron a amontonar los paquetes en el centro de la cueva para alcanzar la trampa, y se subieron a ellos. Con los brazos en alto, empujaron la puerta con todas sus fuerzas, pero no se movió ni un milímetro.

—Debe estar cerrada por el otro lado —jadeó Nabé—. ¡Probemos otra vez, Roger!

Probaron de nuevo golpeando furiosamente la puerta y haciendo un ruido ensordecedor.

—Esto debe abrirse a una bodega desierta o a un sótano —dijo Roger—. No creo que pueda oírnos nadie. Golpea fuerte otra vez, Nabé. ¡Oh, «Ciclón», «cállate»!

—Estos hombres deben utilizar con preferencia el camino de la cueva cuando traen el dinero de sus fechorías —reflexionó Nabé, sentándose para descansar un rato—, porque es más fácil transportarlo por barco… y menos expuesto. En un pueblo pesquero, nadie se extraña de que una barca salga de noche, y a esa hora la cala de Merlín está completamente desierta. En cambio cuando les precisa venir a buscar un poco de dinero para ir tirando, no necesitan entrar por la cueva…, no tienen que hacer más que levantar esta trampa, bajar, embolsarse el dinero y marcharse por donde han venido. ¡Muy ingenioso!

—Démosle unos cuantos batacazos más a la trampa esa —dijo Roger—. Podríamos utilizar uno de estos paquetes para golpear más fuerte…, ¡son tan sólidos como una maza! ¡«Ciclón», deja de escandalizar ya, me estás atacando los nervios!

Los dos muchachos se disponen a golpear nuevamente la pesada puerta, cuando de pronto algo les hizo bajar de un salto con el terror pintado en sus rostros. «Ciclón» gruñó ferozmente, y «Miranda» saltó a la espalda de Nabé presa del pánico.

—¡Alguien está abriendo la trampa! —dijo, aterrado—. Oigo perfectamente los ruidos del otro lado de la puerta. ¡Oh, Nabé!, no serán estos hombres, ¿verdad? ¡Si lo son, estamos perdidos!