Un alto para comprar helados

Al cabo de poco rato ya estaban en ruta. El coche del señor Martin era grande, y todos cabían holgadamente. La «roulotte» los seguía deslizándose suavemente sobre el asfalto de la carretera, pero el señor Martin tenía buen cuidado en recordar que llevaba un remolque enganchado al coche y nunca se excedía en la velocidad.

Continuaron avanzando hasta la hora de comer, y entonces se detuvieron junto a un bosquecillo para tomar unos bocadillos y fruta a la sombra de los árboles. Luego consultaron nuevamente el mapa.

—Pronto llegaremos a la costa —dijo el señor Martin señalando un punto en el mapa—, y una vez en la carretera del litoral, nos dedicaremos a buscar algún lugar adecuado. Creo que lo mejor será pasar sin detenernos por las poblaciones grandes o muy concurridas, y pasadas éstas conduciré más despacio para ver si entre todos encontramos algo que nos convenga.

—¡Qué divertido! —dijo Diana palmoteando alegremente—. ¡Oh, «Miranda», vas a ponerte mala…! ¡Mira, Nabé, ésta es la cuarta ciruela que se ha comido!

Nabé le quitó la ciruela y «Miranda» se puso furiosa. Se le subió por la espalda y empezó a tirarle de la oreja hasta que Nabé soltó un grito. Luego pareció arrepentirse de su arrebato y quiso ocultar su carita debajo del cuello de la camisa de Nabé.

—Realmente, una no puede dejar de reírse con las monerías que hace esta traviesa «Miranda» —dijo la señorita PI—. Lo que me pregunto es, ¿qué será de nosotros cuando llegue Chatín con su perro loco, ese «Ciclón» que no para ni un instante con sus bribonadas? ¡No tendremos ni un día de paz!

—Bueno, todo lo que puedo decir es que estoy más que satisfecho de no llevarlos con nosotros en el coche —dijo el señor Martin doblando el mapa—. ¡Un perro loco, un muchacho bullicioso y una mona consentida es mucho más de lo que puede soportar cualquiera que tenga que conducir un coche por estas costas… y llevando por añadidura una «roulotte»!

Continuaron el viaje hasta llegar a una gran ciudad costera llena de confusión y algarabía y materialmente atestada de gente por todas partes.

—Pasaremos de largo, sin detenernos —dijo firmemente el señor Martin—. Y como la población siguiente es igual a ésta, haremos lo mismo. Luego sigue un largo trecho de costa muy solitaria, y mantendremos los ojos abiertos.

Atravesaron la primera ciudad, y al poco rato la segunda, sin detenerse, y dejando atrás este sector más poblado del litoral, llegaron por fin a una larga extensión de costa en la que sólo se veían calas desiertas, solitarias playas, idílicos pueblecitos recostados en las vertientes de los collados y típicas aldeas pesqueras. A ratos aparecían junto a la carretera impresionantes acantilados que parecían brotar del mismo mar que se estrellaba estrepitosamente contra sus rocosas laderas, y el coche tenía que seguir despacio por la sinuosa carretera para evitar que la «roulotte» sufriera desperfectos.

—Este paisaje parece exactamente lo que andamos buscando —dijo Diana asomándose a la ventanilla y contemplando extasiada el mar a un lado y las imponentes montañas al otro—. Señor Martin, ¿no podríamos detenernos en algún sitio para tomar un helado? ¡Tengo tanto calor y tanta sed, a pesar de llevar todas las ventanas abiertas!

—Es una buena idea —dijo el señor Martin—. Creo que a todos nos sentará bien un helado.

Se detuvo en el próximo pueblo, una aldea muy pequeñita que parecía adentrarse en el mar. ¡Pero no había allí ninguna tienda que vendiera helados!

—Sigan ustedes hasta Penrhyndendraith —les dijo amablemente la mujer a quien preguntaron—. Allí hay una buena tienda que venden helados. Y si los niños quieren bañarse, llévelos usted a la cala de Merlín…, es la mejor playa de todo el país.

—Esto suena muy tentador —dijo Roger, y de nuevo pusieron el coche en marcha.

Bordearon ahora la costa con las olas rompiendo mansamente sobre la playa, y al otro lado las altas montañas se sucedían una tras otra hasta perderse en lontananza. Porque el paisaje había cambiado bastante ahora, y lo que al principio del viaje eran suaves lomas y colinas, se iban convirtiendo en abruptas montañas que elevaban sus rocosos Picachos hacia el cielo.

—¡Hermoso país! —dijo el señor Martin—. Ahora veremos por dónde está ese pueblecillo llamado Penny… denny… draith… Ah, parece ser aquel de enfrente; mirad, está recostado en la ladera de la montaña.

Llegaron a Penrhyndendraith. Era en verdad un hermoso lugar, un Pintoresco pueblecillo con una docena de casas situadas a lo largo de la playa, y otras que parecían trepar graciosamente por la colina.

Por encima de estas últimas asomaba la silueta de un viejo castillo con curiosos torreones y almenas. Estaba apoyado sobre una peña escarpada, y su aspecto era tan viejo y ruinoso que parecía a punto de desplomarse, y sus paredes daban la impresión de que lo único que mantenía unidas sus viejas Piedras, era la hiedra que las cubría.

Había un letrero sobre la gran puerta de entrada, pero estaba demasiado lejos para que los niños pudieran leer lo que decía. Diana estaba, de momento, más interesada en comprarse un helado que en admirar el ruinoso castillo que se veía sobre la colina. Tocó suavemente el brazo del señor Martin para decirle:

—Mire, ¿será aquella la tienda donde venden helados? —y señalaba, al decirlo, una de las casas que miraban al mar.

El señor Martin paró el coche cuando estuvo más cerca.

—Bueno, lo cierto es que entre esta hilera de casas sólo hay una que tenga aspecto de tienda, la que ha señalado Diana —dijo—. Sí, mirad lo que dice el letrero de encima de la puerta. «Myfanwy Jones. Mercería y Comestibles».

—¡Y miren, dice también «Helados»! —dijo Roger—. Allí, en un rincón del escaparate, ¿lo ven? ¡Vamos, salgamos del coche pronto!

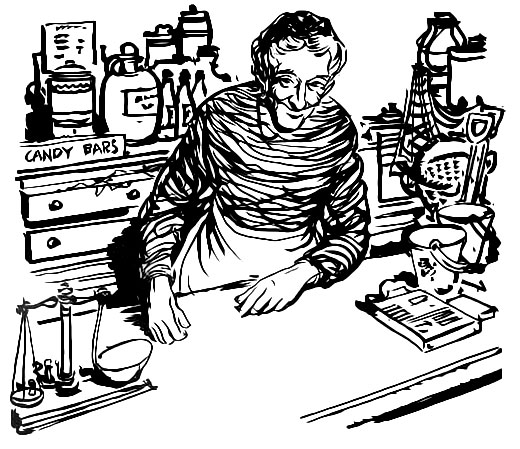

Conque se apearon todos y entraron en la pequeña tienda. ¡Qué lugar tan curioso era aquél! El interior estaba casi a oscuras, y había muy poco sitio para tanta gente a causa de los centenares de artículos que se vendían allí. Las mercancías estaban apiladas en el suelo, colgaban de las paredes, pedían del techo…

—¡Deben vender absolutamente de todo lo que hay en el mundo! —dijo Diana sin salir de su asombro—. Fijaos, comestibles, bebidas, porcelana, sartenes y cazuelas, redes para pescar, cubos, patatas, palas, herramientas… ¡Cielos, señorita Pi, parece exactamente igual que una de esas tiendas de los cuentos de hadas!

—Y aquí está la bruja —dijo Roger en voz baja, mientras una mujer muy, muy vieja acudía detrás del mostrador. Su rostro estaba sembrado de arrugas, y su pelo blanco como la nieve estaba pulcramente peinado y cubierto con una redecilla de tul negro. Pero aun siendo tan viejecita, sus ojillos eran penetrantes y vivaces y parecían observarlo todo con rara sagacidad.

Les hablaba en galés y no entendieron ni una palabra de lo que decía. Diana le señaló con un dedo el letrero que decía «Helados», y la anciana afirmó repetidamente con una sonrisa amable.

—¿Dos…? ¿Tres…? ¿Cuatro…? —preguntó en inglés.

—¡Oh, por lo menos veinte! —dijo prontamente Roger, provocando la risa de todos, incluso de la viejecita.

—¿Cómo son de grandes sus helados? —preguntó Diana.

La vieja tendera alzó la tapa de la nevera y cortó un gran trozo de helado que adornó con unos barquillos.

—¡Oh, creo que dos helados para cada niño será suficiente! —dijo la señorita Pi—, y uno para los mayores. ¿Tomará uno «Miranda», Bernabé?

—Sí, sólo uno —dijo Nabé—. Aunque lo más seguro es que se lo ponga en la cabeza para refrescarse, tiene mucho calor.

—Ahí fuera encontrarán lugar donde sentarse —dijo la tendera cuando hubo servido los helados a todos.

Los niños no se lo hicieron repetir, y pronto estuvieron instalados en un viejo banco de madera saboreando sus helados.

—No es que sean muy sabrosos, pero no les han escatimado la leche y son deliciosamente frescos —dijo Nabé—. «Miranda», por favor, quítate de mi lado y procura estarte quieta. No me gusta en absoluto que dejes gotear tu helado por mi cuello. Y tampoco me gusta que lo tengas pegado a mi oreja. ¡Siéntate en el suelo!

La monita se deslizó hacia el suelo sin dejar de cotorrear, sosteniendo fuertemente el helado en sus afilados dedos. La anciana tendera, que estaba muy interesada en todo cuanto hacía «Miranda», salió a la calle para verla.

—Es una mona muy graciosa —dijo con su típico acento galés—. ¿Vienen ustedes de muy lejos?

—Sí, de bastante lejos —dijo Nabé.

—¿Y van muy lejos? —volvió a preguntar la viejecita.

—No lo sabemos exactamente. Estamos buscando un lugar tranquilo donde pasar unos días —dijo Bernabé—. Algún lugar que no esté lejos de aquí tal vez. ¡Es tan hermoso todo esto! Pero no queremos una población grande llena de hoteles atestados de gente…, preferiríamos más bien una posada tranquila, poco concurrida, y…

—Oh, entonces lo mejor que podrían hacer es ir allí —dijo la anciana, y señaló el viejo castillo que todos habían visto al llegar—. Es un lugar tranquilo, muy tranquilo, y la comida es buena, es muy buena…, es excelente. No encontrarán otro sitio como éste, tan hermoso, con ese mar tan azul, con la arena tan blanca y limpia… y…

—Pero ¿es que está habitado el castillo? —preguntó el señor Martin, asombrado—. Al verlo pensé que estaba completamente en ruinas.

—No, no, mi hijo vive allí —dijo con orgullo la anciana—. Es una posada, señor, ¿comprende…? ¡Y qué comida! ¡Viene aquí muy importante, señor, gente muy famosa y conocida…, y todos dicen que la comida es buena, muy buena!

Todos se resistían a creer que aquella gente tan famosa e importante quisiera permanecer en un lugar medio en ruinas. La tendera debió darse cuenta de que no lo creían, y se acercó más al señor Martin tocándolo en el brazo.

—Le digo la verdad, señor —dijo con vehemencia—. Esos caballeros que vienen a la posada de mi hijo son «sir» Ricardo Ballinor y el profesor Hollinan, y…

Casualmente el señor Martin conocía muy bien esos nombres.

—Uno es un famoso botánico y el otro es un célebre ornitólogo, un hombre que se dedica al estudio de los pájaros —explicó a los asombrados niños.

Se volvió a la viejecita.

—Por lo que dice, he de suponer que habrá por esos contornos muchas plantas y flores raras, ¿no? —dijo—. Y también pájaros poco corrientes.

—Sí, muchos, muchos…, arriba en las montañas…, y también en las calas y ensenadas de la costa, y en lo alto de los acantilados —explicó la mujer moviendo vigorosamente la cabeza—. Gente muy famosa viene aquí a estudiarlos, señor, tal como le he dicho. Mi hijo los conoce a todos. Su buena cocina le gusta también, señor, es buena, muy, muy buena. ¿No les gustaría quedarse también, señor…? Ahora la posada está casi vacía, señor, y estarían muy tranquilos. Y la comida es muy buena, es excelente, señor.

—Bien, no perderemos nada con llegarnos hasta allí y echar una ojeada al lugar —decidió el señor Martin pagando los helados—. Muchas gracias, señora Jones, nos han gustado mucho sus helados. ¿Hay carretera para subir hasta la posada?

—Sí, hay carretera, señor, pero es muy mala. Tendrán que ir muy despacio —dijo la anciana, y su rostro se ensanchó con una sonrisa radiante al pensar que todos ellos iban a visitar la posada de su hijo—. La comida es buena, señor, muy, muy buena.

Subieron todos al coche.

—Tiene la buena comida metida en el cerebro —dijo Roger—. Me pregunto qué aspecto tendrá la posada vista de cerca. Sería divertido quedarnos aquí…, tiene todo lo que deseamos, en realidad, paz, sol, baños de mar…

—Maravillosos paseos también, supongo —dijo Nabé a quien le entusiasmaba andar—. Y unas vistas encantadoras.

—Pesca también, por lo que veo —dijo Roger señalando un barco en la bahía con sus velas desplegadas al viento.

—No tendremos gente inoportuna a nuestro alrededor —apuntó la señorita Pi.

—¡Y habrá gran cantidad de pájaros para mí! —dijo Diana alegremente.

—¡Oh! ¡Tú y tus pájaros! —dijo Roger burlándose de su hermana, y Diana le dio un codazo.

—¡Bien, a la posada todos! —dijo el señor Martin, y a los pocos minutos emprendían lentamente la ascensión dejando, de momento, la «roulotte» estacionada frente a la playa—. ¡Me pregunto qué es lo que encontraremos allí!