Una fuga maravillosa

Tom cogió la lámpara y buscó por la cueva. Entonces oyó los pasos del centinela que se acercaba por el pasadizo rocoso de la «Cueva Redonda». Al instante, Tom se sentó y se puso a cantar fuerte la canción de cuna del único disco de gramófono que no se había roto.

—¡Chitón! ¡Chitón! ¡Chitón! ¡No hay de que hablar! Es hora de callar. ¡Mi pajarito dormilón!

Éste era la letra de la canción, bastante tonta por cierto, del disco. Pero le fue muy bien para advertir a Andy que no debía hablar por el momento. El centinela oyó cantar al niño, se asomó a mirar, dijo algo que Tom no entendió, y se fue otra vez. Pareció sorprenderse de que el niño cantara. Tom estuvo cantando la misma canción largo tiempo hasta estar seguro de que el centinela no iba a volver.

Luego se detuvo y, dejando de cantar, se puso a buscar el agujero. ¡No lo veía por parte alguna! El techo de la cueva no era muy alto y subiéndose a las cajas y latas pudo examinarlo casi centímetro a centímetro. Pero no encontraba el agujero que conducía arriba.

La voz de Andy resonó otra vez:

—¡Tom! ¿Has encontrado el agujero?

La voz sonó tan cerca del oído de Tom que éste casi se cae de la caja donde se había subido. Acercó la lámpara al lugar de donde salía la voz. Era el lugar donde la pared y el techo se unían en el fondo. El techo era de roca… pero allí la pared era sólo de arena. Tom metió la mano y sintió una corriente de aire frío que entraba por el agujero.

—¡Andy! ¡He encontrado el agujero! —dijo, metiendo la cabeza por el hueco—. Oye… cuéntame lo que ha ocurrido.

En voz baja los dos niños se contaron mutuamente lo sucedido. Tom se alegró mucho al saber que los otros habían fingido ser rocas cubiertas de algas.

—Me preguntaba cómo os esconderíais —dijo—. ¡No supe imaginar qué ibais a hacer! ¡Oh, Andy, me alegro de que estéis a salvo!

—Bueno, Tom, ahora lo que hay que hacer es sacarte de aquí —exclamó Andy—. Me pregunto si podremos utilizar este agujero. ¿Cómo es ahí abajo?

—Bastante pequeño —replicó Tom—. No podría pasar por él a menos que lo agrandara. ¿Cómo es por ahí?

—Puedo ensancharlo como quiera, escarbando —le dijo Andy—. ¿Tú crees que podrías agrandarlo también?

Tom escarbó con las manos. —Podía agrandarlo por la parte de la pared, pero no por la del techo.

—Tal vez pueda —dijo—. Pero necesito algo con qué hacerlo… no tengo otra cosa que mis manos.

—Yo tampoco tengo nada más que mis manos —repuso Andy—, y ya me están sangrando de arañar el suelo. Escucha, Tom… pronto he de volver con las niñas, mientras las rocas están descubiertas, pero no puedo aguardar a la noche. Tengo que irme ahora mientras la marea esté baja. De manera que llama al centinela y finge que necesitas su ayuda para abrir una lata o alguna excusa semejante. ¿Comprendes? Entonces, mientras él esté en la cueva contigo, yo me arrastraré por las rocas sin ser visto y regresaré.

—De acuerdo —repuso Tom—. ¿Y qué harás entonces?

—Buscaré algo para que los dos podamos agrandar el agujero —fue la respuesta de Andy—. Y lo traeré esta noche. Entonces tal vez podamos agrandar el agujero lo bastante para que puedas escapar. No creo que tenga más de un metro de largo. Ahora aguarda a oír mi canto de gaviota, Tom… entonces llama al centinela, y yo escaparé por las rocas en cuanto le vea entrar en la cueva.

Todo salió bien. Cuando Tom oyó a Andy chillar como una gaviota llamó al centinela, y el hombre entró en la cueva para ver qué ocurría.

Vio que Tom tenía en las manos una gran lata de lengua, y que al parecer había perdido el abrelatas. El centinela no tenía ninguno, pasó mucho tiempo tratando de abrir la lata con su cortaplumas; terminó cortándose el pulgar, y Tom se lo estuvo vendando con su pañuelo, contento de retenerle tanto tiempo en la cueva.

Andy tuvo tiempo de sobra para escapar por las rocas. Ahora las conocía bien y saltaba de una a otra con facilidad. ¡Llegó a la cabaña en un periquete!

Las niñas se emocionaron al verle y tuvo que sentarse y contarles lo que había hecho, por lo menos cuatro o cinco veces. Cuando se enteraron que había un agujero que conducía a la «Cueva Redonda», las niñas se excitaron mucho.

—De manera que he planeado sacar a Tom de allí esta noche… y tengo que llevarme algo con qué cavar —concluyó Andy.

—Aquí hay un pedazo de madera con unos clavos grandes y salientes —dijo Jill—. ¿Te servirá?

—Sí… estupendo —replicó Andy—. ¿No habrá otra tabla para Tom?

Encontraron una que servía. Y entonces Andy dijo algo muy extraño.

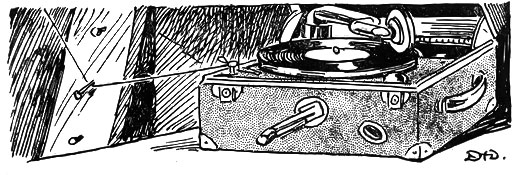

—¡Me llevaré el gramófono también! ¡Y el único disco que tenemos!

Las niñas le miraron, extrañadas.

—¿El «gramófono»? —exclamó Jill al fin—. ¿Para qué? ¡Estás loco!

—Sé que parece una tontería —repuso Andy—. Pero lo necesito para algo. Os lo contaré después. ¡Entonces no os pareceré tan loco!

Andy había comido muy bien, ya que estaba hambriento. Luego se fue a hacer la siesta, porque, como dijo, no iba a dormir gran cosa «aquella» noche.

Por la noche, después de las once, el niño volvió a pasar por encima de las rocas llevando consigo las tablas con clavos y el gramófono cuidadosamente colocado sobre sus hombros. Llegó a la playa sin novedad y emprendió el camino del acantilado con cautela.

Y muy pronto, Tom, medio dormido, oyó retumbar una vez más aquella extraña voz en su cueva.

—¡Tom! ¿Estás dormido?

Tom se subió a una caja de embalaje e introdujo la cabeza en el agujero.

—¡Hola, Andy! —le dijo—. No estoy dormido. ¡Te he estado esperando!

—Te voy a tirar una tabla con clavos por el agujero —le dijo Andy—. Agrándalo lo mejor que puedas. Yo también tengo una. Lo ensancharé por aquí. Ten cuidado de que no te caiga arena en los ojos.

Los dos niños se pusieron a trabajar. Ambos rascaron y excavaron con todas sus fuerzas. El terreno era seco y arenoso y era fácil de trabajar. Montones de arena caían por el extremo de Tom, que tenía que retirarse de cuando en cuando.

Por fin el agujero de Andy fue lo bastante ancho como para meterse por él, y gritó a Tom:

—¿Cómo te va? Este extremo ya es lo bastante ancho para que puedas salir. Tengo una cuerda que te haré bajar cuando estés preparado.

—Estoy casi terminando —repuso Tom rascando de firme—. ¡Sólo un par de minutos más!

¡Y por fin su extremo también fue lo bastante ancho par poder introducirse y trepar por él! El niño puso otra caja encima de la que se había subido y se arrodilló sobre ella. Su cabeza y hombros quedaban dentro del agujero… se puso en pie y casi desapareció por el estrecho túnel.

—Aguarda un minuto, Tom —le dijo Andy—. Tengo que bajarte algo con la cuerda. Es el gramófono.

—¿El «qué»? —preguntó Tom, creyendo no haber oído bien.

—El gramófono —dijo Andy—. Tengo miedo de que hagas bastante ruido al descender por el acantilado, y el centinela pudiera pensar que te habías escapado… pero si yo pongo en marcha el gramófono cantando esa canción de cuna que tú cantaste ayer, creerá que estás en la cueva… y no irá a ver lo que ocurre. De manera que voy a bajarlo, y tú debes colocarlo bien, y atarle un pedazo de cordel para que yo pueda tirar del freno y poner el disco en marcha cuando lo crea conveniente.

—¡Caramba! —exclamó Tom—. ¡Piensas en todo!

El gramófono, atado al final de la cuerda, descendió por el agujero dando tumbos. Tom lo colocó con cuidado detrás de una gran caja de embalaje y puso arena en el borde del disco, y el cordel atado a la palanca de puesta en marcha, y luego ató el otro extremo a la cuerda con que Andy había bajado el gramófono.

—Tira, Andy —le dijo—. Pero ten cuidado, por favor, porque el cordel va atado a la cuerda y no vayamos a romper la aguja por tirar del cordel con demasiada fuerza.

Andy izó la cuerda, desató el cordel del extremo y fue a atarlo a una piedra pesada para mayor seguridad. Luego le gritó a Tom:

—Ya está. Ahora sube tú, Tom. No roces el cordel del gramófono más que lo estrictamente necesario. Aquí está la cuerda. Átala a la cintura y yo te ayudaré a subir tirando de ella… y escucha… «no» olvides tu cámara fotográfica.

Tom se subió a las cajas y comenzó a trepar por el agujero. Habían muchos salientes a los lados en los que podía apoyar los pies. Andy tiraba con fuerza de la cuerda, y de pronto la cabeza de Tom apareció por el agujero junto a los pies de Andy.

—¡Bien! —le dijo Andy—. ¡Trepa!

Tom saltó al exterior aspirando la brisa fresca con deleite, ya que el aire era bastante denso en la cueva. Andy le desató la cuerda de la cintura.

—Ahora debes bajar el acantilado procurando hacer el menor ruido posible —le dijo—. Espérame en el borde de las rocas. Allí te echaré una mano, porque ahora yo las conozco mejor que tú.

Tom fue hasta el acantilado y comenzó a descender. A medio camino resbaló y tuvo que dar varios pasos de prisa para evitar caerse. Una lluvia de piedras rodó por el acantilado. El centinela, medio dormido, dio un grito en seguida.

Andy comprendió que ya era hora de tirar del cordel que estaba atado al gramófono. Dio un tirón. El freno se apartó a un lado y el disco comenzó a girar. La aguja resbaló sobre el disco y la canción de cuna comenzó a oírse en la cueva. «¡Chitón! ¡Chitón! ¡Chitón!»

El centinela la oyó, creyendo que era Tom quien cantaba. Se sintió satisfecho de que el prisionero estuviese todavía en la cueva, en tanto la canción continuaba, y adoptó una posición más cómoda. ¡Pensó que debía haber sido un conejo el que hizo rodar las piedras por el acantilado!

Andy bajó el acantilado detrás de Tom, contento de que el centinela hubiese oído la canción de cuna pensando en que era Tom. Tom le aguardaba en el límite de las rocas.

—¿He armado mucho escándalo? —susurró—. No he podido evitarlo.

—¡No te preocupes! Puse el disco en marcha y el centinela cree que estás en la cueva cantándote tú mismo para dormir —observó Andy con una risa contenida—. ¡Vamos… no tenemos tiempo que perder!