Un extraño descubrimiento

Al día siguiente los niños fueron a asegurarse de que su vela-señal seguía atada al árbol en lo alto del acantilado. Así era. Ondeaba al viento para indicar a cualquier barco que pase, que allí había gente que necesitaba ayuda.

—¿Y si no vienen a auxiliarnos? —preguntó Tom—. ¿Tendremos que quedarnos aquí todo el invierno?

—Sí… ¡a menos que quisieras ir nadando todos esos kilómetros hasta casa! —exclamó Andy.

Los niños se miraron unos a otros. ¡Pasar allí el invierno! Estaba muy bien correr una aventura en una isla por espacio de tres o cuatro días… pero quedarse allí todo el invierno, con el frío intenso y las tormentas constantes, no era un pensamiento agradable.

—No estéis tristes —dijo Andy—. Puede que cualquier día nos rescaten. No puedo imaginar que no pasen barcos por estas islas. Al fin y al cabo no hace tanto tiempo que aquí vivía gente… y debían traerles provisiones de cuando en cuando… de manera que deben venir barcos. Y tal vez viva gente en las otras islas. Creo que con la marea muy baja podremos cruzar hasta la otra isla por esa línea de rocas de ahí… y explorarla. ¡A lo mejor encontramos montones de gente!

Todos se animaron. ¡Naturalmente! Habían unas cinco o seis islas cerca de la suya; seguro que en alguna habría gente, por lo menos en las mayores. La suya era tan pequeña que maravillaba que alguien hubiese osado edificar en ella una casa y tratado de vivir en aquel suelo árido.

Fueron a ver si su bote seguía aprisionado entre las dos rocas. Sí… allí estaba, ladeado mientras la marea bañaba su cubierta.

—Puede que una marea más fuerte lo libere de las rocas —dijo Andy—. ¡Si fuese así… y pudiera repararlo! Intentaríamos regresar a casa.

—Bueno, ahora ya no queda nada en el bote que podamos llevarnos —observó Tom—. ¡Creo que nos lo hemos llevado todo… cuerdas, redes, incluso los remos!

Era bien cierto. Los niños habían sacado todo lo que contenía el armario, junto con la lata de aceite. Puede que las cuerdas no les fueran necesarias… pero no obstante, Andy pensó que debían llevárselas. Los niños volvieron a explorar la isla sin encontrar nada de interés. Vieron que la gente de la granja había utilizado el sector llano de la isla para sus campos. En cierto lugar, Jill descubrió unas matas de habichuelas que crecían enredadas entre unas zarzas y gritó excitada:

—¡Habichuelas! ¡Las comeremos para cenar!

Los otros acudieron a ver.

—Supongo que también se han ido reproduciendo solas —dijo Andy—. Tal vez hubiese antes un campo de habichuelas por este sitio. ¡Bueno… no nos va a ir demasiado mal con patatas, judías y pescado!

Aquella tarde no quedaba más que hacer, excepto bañarse y pescar. La casita estaba terminada… ya no podían añadirle nada. Ni tampoco podían hacer nada por su bote naufragado. Era inútil dar un paseo por la isla puesto que era tan pequeña… De manera que Tom propuso primero darse un baño, y luego pescar.

El mar estaba templado por el radiante sol. Nadaron sobre las grandes olas chapoteando perezosamente. Luego salieron del agua y se tumbaron al sol para secarse. Después, los niños se sentaron en las rocas a pescar y las niñas fueron en busca de langostinos, gambas y mejillones.

Aquella tarde la marea estaba muy baja. El viento había cesado por completo, y el mar estaba casi en calma… todo lo que podía estarlo en aquel la costa rocosa. Los niños, de pie sobre el acantilado, contemplaron las otras islas que había hacia el norte, azuladas por la niebla estival.

—Parece realmente como si estuvieran flotando sobre el agua —dijo Jill con aire soñador—. Son preciosas. Ojalá pudiésemos visitarlas.

—Bueno, será bien sencillo si esperamos a que baje la marea —replicó Andy, señalando la línea de rocas que ahora estaba al descubierto y que parecía llegar hasta la isla siguiente—. Me gustaría seguir esas rocas mañana por la mañana cuando la marea haya bajado otra vez. Podríamos llevarnos comida para todo el día… y ver lo que hay en la otra isla… y volver por las rocas por la noche con la marea baja.

—¡Oh, sí! —exclamaron las gemelas, y Tom bailó una especie de danza de guerra sobre las rocas. ¿Quién sabe lo que iban a encontrar en la otra isla?

Aquella noche Jill asó patatas con piel y las dejó enfriar para llevárselas al día siguiente.

—Coceremos las salchichas que hay en la lata, dejaremos que se enfríen y también las llevaremos —dijo Jill—. Cuando regresemos mañana por la tarde podemos coger algunos peces para la cena.

A la mañana siguiente corrieron a ver si la marea había vuelto a descubrir las rocas. Sí… rocas grises y verdes, algunas desnudas, y otras cubiertas de algas. Entre ellas habían grandes hoyos. El mar se veía azul y centelleante detrás de la línea de rocas.

—¡Vamos! —exclamó Andy—. Será mejor que nos vayamos ahora, antes de que suba la marea.

Bajaron del acantilado hasta la playa arenosa. Saltaron sobre las rocas, y luego fueron avanzando con cuidado sobre ellas. Algunas resbalaban, tanto que en un par de ocasiones los niños casi se caen en las hoyas profundas de aspecto impresionante. En ellas nadaban peces muy grandes, y Andy estaba seguro de que habrían cangrejos comestibles.

—Pero no tenemos tiempo para ponernos a pescar aquí —dijo—. Si no nos damos prisa nos atrapará la marea.

Cierto… la marea iba subiendo… pero antes de que pudiera alcanzar la línea de rocas por donde caminaban los niños, ya habían llegado a su final y vadeado la playa arenosa de la isla siguiente.

—¡Ahora estamos en la isla número dos! —exclamó Tom—. ¡Cielos! ¡«Tengo» hambre!

Los demás también tenían.

—Bueno, si nos lo comemos todo ahora, tendremos que aguardar siglos hasta nuestra próxima comida, a menos que encontremos algo en esta isla —dijo Andy. Él también tenía apetito… de manera que se comieron las salchichas y las patatas, y luego chuparon un caramelo cada uno.

Luego se pusieron a explorar la segunda isla. ¡Comenzaron por subir a los acantilados… y tuvieron una gran sorpresa!

—¡Mirad! ¡Cuevas! —dijo Tom, señalando unas aberturas grandes y negras en el acantilado—. ¡Mirad eso! ¡Cuevas de todas formas, tamaños y clases! Vamos a echarles un vistazo.

Se encaminaron a la primera cueva… y justamente ante ella Andy se detuvo mirando algo que había en la arena.

—¿Qué ocurre? —quiso saber Tom.

—¡Mirad! —exclamó Andy, señalando una colilla de cigarrillo que rodaba ligeramente a impulsos de la brisa.

—¡Una colilla! —dijo Tom, mirando a su alrededor como si buscara al que había fumado el cigarrillo—. ¡Vaya! Alguien ha estado aquí… y no hace mucho. ¡Pero no hay ni una sola casa en la isla entera o en ruinas!

—Tal vez la gente viva en esas cuevas —observó Jill, mirando tímidamente la primera.

—Entremos y lo sabremos —replicó Andy.

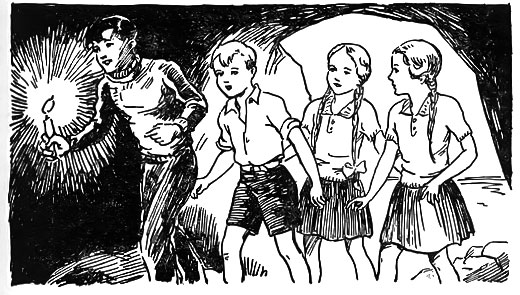

Sacó un rollo impermeable de su bolsillo que contenía media vela y una caja de cerillas. Andy nunca corría el riesgo de que se le mojasen las cerillas… y ahora los niños se alegraban de que fuera tan cuidadoso, pues ninguno deseaba entrar en las cuevas sin luz.

Andy encendió la vela y abriendo la marcha penetró en la primera cueva seguido de los otros. El suelo estaba cubierto de una gruesa capa de arena plateada y las paredes de la cueva eran altas y lisas. Al cabo de un trecho formaba un arco antes de estrecharse. A través de él los niños penetraron en otra cueva, y la escasa luz les dejó ver unas paredes de roca gris y una alta bóveda. El suelo de la cueva comenzó a subir y a hacerse rocoso. La cueva se estrechó hasta convertirse en un pasadizo cuyo techo era a veces tan bajo que tenían que agachar la cabeza.

Y luego llegaron a la «Cueva Redonda», que fue el nombre que dieron inmediatamente a la última y extraña cueva. Era casi perfectamente redonda y como el suelo se inclinaba hacia el centro, les parecía estar en el interior de una pelota hueca.

¡Pero no fue la redondez de la cueva la que impresionó a los cuatro niños… sino su contenido!

Amontonadas por todas partes habían cajas, sacos y grandes bidones con extrañas palabras pintadas. Algunos montones llegaban hasta el techo de la cueva, otros sólo hasta la mitad.

—¡Canastos! ¡Mirad esto! —exclamó Tom con el mayor asombro—. ¿Qué habrá dentro de todas estas cajas y cosas… y por qué están aquí?

La pequeña llama de la vela oscilaba iluminando el extraño conjunto de la cueva. Andy la puso con cuidado sobre una roca, y tiró del cuello de un saco castaño oscuro que estaba abierto. En su interior había papel azul. Lo levantó… lanzando un grito de sorpresa.

—¡Azúcar! ¡Cada vez resulta más extraño! ¡Yo esperaba encontrar un tesoro, o algo así… y es azúcar! Me pregunto qué habrá en los otros sacos y cajas.

Los niños no pudieron abrirlas, pero algunas ya estaban abiertas, como si alguien hubiese sacado parte de su contenido. Las cajas estaban llenas de latas de conserva… habían latas de sopa, carne, verduras, fruta, sardinas… todo lo que puede imaginarse. Había un bidón de harina, latas de sal, incluso latas de mantequilla y manteca bien cerradas.

—Andy… la verdad, no lo entiendo —dijo Jill con voz extraña—. ¿Cómo ha llegado esto aquí? ¡Y a quién suponéis que pertenece! Por lo que sabemos, no hay una sola persona en la isla.

—Yo no sé más que tú, Jill —repuso Andy—. Es como un sueño; pero de todas formas no tenemos necesidad de morirnos de hambre mientras haya aquí toda esta comida.

—¿Pero podemos llevárnosla si pertenece a alguien? —preguntó Mary, asustada.

—Podemos pagar al propietario —replicó Andy—. Mi padre y vuestra madre pagarán gustosos, para evitar que muramos de hambre, si vamos a pasar aquí el invierno.

—Bueno… entonces adelante… llevémonos todo lo que queramos —dijo Tom, sintiendo tanto apetito que no pudo aguardar ni un minuto más—. Haremos una lista de todo lo que cojamos, y pagaremos la cuenta y algo más, cuando encontremos al propietario de esta curiosa despensa.

—Tom tiene razón —dijo Andy con voz extraña—. ¡Es una despensa… «muy…» curiosa!