Sacando el mejor partido de las cosas

Los niños volvían a tener apetito. Andy pensó que lo mejor era traer todo lo de la playa y dejarlo cerca de su tienda.

—Podemos hacer que nuestra tienda sea una especie de casa —dijo—. No vamos a estar subiendo y bajando ese acantilado rocoso cada ver que necesitemos una taza o una cafetera. Además, aquí estamos cerca del manantial, y podemos conseguir agua siempre que queramos.

De modo que durante la hora siguiente los niños fueron a recoger todas sus pertenencias. Algunas les costó un gran esfuerzo subirlas por el acantilado. El gramófono les resultó casi imposible de transportar, hasta que a Andy se le ocurrió la idea de atarle una cuerda e irle izando poco a poco.

—¡Cielos! ¡Todos los discos se han roto! —exclamó Tom, decepcionado, examinando los fragmentos.

—Sí… se cayeron y se rompieron durante la tormenta —dijo Jill—. Déjalos aquí. Ya no sirven. Sólo hay «uno» que no se ha roto… pero ¿dónde está?

Por fin lo encontraron.

—¡Qué lástima! Es un disco muy tonto… «tenía» que ser el único que no se ha roto —observó Mary—. Por un lado canta una niña una canción de cuna, sin música siquiera… y por la otra cara canciones infantiles. ¡Las más tontas que he oído!

—Oh, bueno… tráelo —dijo Tom—. ¿Y dónde está mi máquina fotográfica? No parece que haya nada interesante que retratar… pero quién sabe…

Cuando lo hubieron llevado todo a la tienda estaban muy cansados. Guisaron el resto del pescado y abrieron una lata de melocotón. Comieron una cada uno, partieron una, barra de chocolate en cuatro pedazos y luego bebieron cacao caliente. Fue una buena comida y disfrutaron. El sol acababa de ponerse y comenzaron a brillar las primeras estrellas.

—Bueno, hemos tenido un día de aventuras —comentó Jill, bostezando—. He dormido toda la mañana… pero la verdad es que vuelvo a tener sueño.

—Nos acostaremos temprano —dijo Andy—. Yo también estoy cansado.

—No podemos lavarnos los dientes —exclamó Jill, que estaba siempre pendiente de sus uñas, dientes y cosas por el estilo—. Ojalá tuviera un cepillo de dientes.

—Bueno, aquí tienes uno —le dijo Tom con una sonrisa, entregándole el cepillo que utilizaban para limpiar la cubierta del bote de pescar—. Límpiate los dientes con éste.

Jill lo cogió en seguida y se puso a cepillar el cabello de Tom, cosa que le disgustó.

—¡No hagas eso, tonta! —exclamó—. Voy a oler a pescado toda la noche.

—Vamos —ordenó Andy—. Recogeremos más brezos para nuestras camas. Tom, apaga, el fuego. No se vaya a incendiar toda la montaña, los brezos están muy secos.

Tom apagó el fuego, y las niñas llenaron la tienda con más ramas. Andy cogió la manta más grande y la extendió sobre la capa de brezos.

—Las niñas podéis dormir en este lado de la tienda y Tom y yo en el otro —dijo—. Por suerte tenemos muchas mantas.

Ninguno se desnudó. En primer lugar no tenían ropa de noche, y por otro lado ni siquiera se les ocurrió. La vida parecía muy distinta en aquella isla desconocida. Nadie tampoco pensó en lavarse… aunque el cabello de Tom olía tanto a pescado que Andy le amenazó con echarle por encima una cafetera llena de agua.

—Mañana por la mañana me lavaré la cabeza en el manantial —repuso Tom, somnoliento—. Ahora no puedo ir. ¡Me estoy quedando dormido!

Se envolvieron en sus mantas y se tendieron sobre el lecho de ramas. Era muy blando y mullido, y resultaba cómodo después de haber presionado algunos puntos salientes.

Tom se durmió en seguida. Las niñas permanecieron despiertas un par de minutos. Jill tenía mucho calor porque la tienda no tenía ventilación, y con los cuatro dentro quedaba muy caliente, y el techo quedaba sólo a un brazo de distancia de sus cabezas.

—Andy —exclamó Jill en voz baja—. Tengo «tanto» calor. ¿No podríamos dejar que entrase algo de aire?

—Sí —repuso Andy, y alzó un lado de la vela para dejar que entrase la brisa. Era estupendo, porque ahora las niñas podían ver el exterior. La luz de la luna bañaba la montaña y todo estaba claro hasta que las nubes taparon la luna. Mary se quedó dormida contemplando cómo los helechos se mecían al viento. Luego se durmió Jill. Sólo Andy permanecía despierto, apoyado sobre un codo, contemplando la colina y escuchando el rumor de las olas en la distancia, bajo el acantilado.

Era lo bastante maduro para comprender que aquella aventura tal vez no terminase bien, y se preguntaba qué sería lo mejor para todos.

«Desde luego hemos de colocar una señal todos los días —pensó—. Tal vez la vea algún barco. También hemos de buscar otro sitio mejor para vivir, porque si cambia el tiempo, esta tienda no nos servirá de nada. Y quisiera saber también si sería posible sacar el bote de entre las rocas y repararlo. De poder hacerlo, tal vez lográsemos regresar a casa».

Mientras pensaba en todas estas cosas se le fueron cerrando los ojos y pronto estuvo soñando en que había logrado liberar el bote de las rocas, pero que se transformaba en un gran vapor que parecía tener manos y que estaba pescando en un remanso. Había un olor tan fuerte a pescado que Andy abrió los ojos adormilado… descubriendo que la cabeza de Tom estaba precisamente debajo de su nariz. Andy diose media vuelta, sonriendo.

«¡Qué sueño más tonto!», pensó… y luego, al segundo siguiente, estaba soñando otra vez.

Aquella noche los niños durmieron profundamente, e incluso cuando las nubes se acumularon sobre la luna dejando caer un gran chaparrón, ni se despertaron. Las gotas de lluvia tamborileaban sobre la tienda, pero no mojaron a los pequeños durmientes. Algunas entraron por el lado que Andy dejara levantado para que pasase el aire, pero ellos no notaron nada.

Despertaron cuando el sol estaba ya muy alto… a eso de las ocho de la mañana. Como de costumbre, fue Andy quien se despertó primero, y salió de la tienda con sigilo. Pero ya había despertado a Tom, y cuando éste bostezó ruidosamente, se despertaron también las niñas.

Era una hermosa mañana de sol con algunas nubes que recorrían el cielo como grandes vellones de algodón. Lo primero, claro está, era desayunar… ¡pero había que atraparlo!

De manera que Andy y Tom se fueron a pescar desde las rocas y las niñas consiguieron coger unos veinte langostinos grandes en un remanso de la playa arenosa. Cocinaron su pesca, comiéndola con buen apetito.

—Me siento sucia —observó Jill—. Iré a lavarme al manantial. ¿Vienes, Mary?

—Sí —repuso Mary—. Y voto porque todos nos bañemos hoy. Eso también nos limpiará algo.

Todos se sintieron algo más limpios y aseados después de lavarse en el arroyo. El siguiente trabajo de Tom y Andy fue colocar la señal. Encontraron un buen árbol… por lo menos lo era para su propósito, ya que había sido alcanzado por el rayo en otro tiempo, y ahora se erguía desnudo en lo más alto del acantilado.

Los niños tardaron cerca de una hora en subir al árbol y sujetar la vela-señal. Ondeaba bien a impulsos de la brisa y Andy estaba seguro de que podía verse a mucha distancia. Bajaron del árbol yendo al encuentro de las niñas.

—¿Qué os parece si explorásemos la isla ahora? —les preguntó Tom—. ¡Me apetece dar un buen paseo!

—¡Bien, puede que la isla sea demasiado pequeña para un buen paseo! —replicó Andy—. Veremos. ¿Estáis dispuestas, niñas?

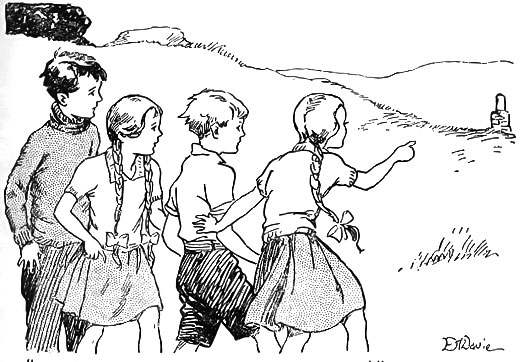

Sí lo estaban. Primero subieron a la colina y se detuvieron en lo alto, desde donde dieron una ojeada para ver qué descubrirían desde allí.

Desde la cima de la montaña pudieron ver toda la isla… que desde luego no era muy grande… sólo tenía un kilómetro y medio de largo por uno de ancho, y el mar azul la rodeaba por todas partes.

¡Pero no lejos de allí habían otras islas! Se les veía azuladas y cubiertas de bruma en la distancia. Pero por lo que los niños pudieron ver, no habían en ellas ninguna clase de casas o edificios. Parecían tan desoladas y solitarias como su isla. Los gritos de las aves marinas llegaban hasta ellos en la colina, y grandes gaviotas blancas planeaban a su alrededor… pero exceptuando ese ruido y el lejano romper de las olas, no se oía nada más. Ni voces… ni rumor de un cuerno… ni el motor de un aeroplano. ¡Por lo que podían ver u oír era como si estuviesen perdidos en el mismo centro del océano!

—Yo no creo que en estas islas viva ni un solo ser humano —dijo Andy, con el rostro bastante preocupado—. Vamos, bajemos por este lado de la montaña. Hemos de verlo todo.

Mientras bajaban la montaña, y cuando llegaron de nuevo al nivel del llano, Tom se detuvo con asombro.

—¡Mirad! —exclamó—. ¡Patateras!

Los niños miraron… y, efectivamente, a su alrededor se veían unas plantas que parecían patateras. Andy arrancó una… y agarradas a sus raíces había una docena o más de pequeñas patatas blancas.

—¡Es extraño! —dijo Andy, intrigado—. En algún tiempo u otro «ha debido» vivir gente aquí… y plantaron patatas. Algunas han seguido creciendo. Pero el caso es… si aquí ha habido gente… ¿dónde vivían? ¡Tienen que haber vivido en alguna parte!

—Qué raro —dijo Tom, mirando a su alrededor como si esperase que las cosas brotasen del suelo.

Y entonces Jill lanzó un grito.

—¡Me parece que veo la chimenea de una casa! ¡Mirad! Allí donde el terreno desciende bruscamente.

Los otros miraron en aquella dirección. El terreno descendía hasta una especie de hondonada, bien protegido del viento… precisamente el lugar apropiado para edificar una casa. Se dirigieron por el abrupto terreno hasta la depresión, sin saber exactamente lo que esperaban encontrar.

¡Y qué sorpresa tuvieron cuando al fin llegaron a la hondonada y miraron abajo!