A Horacio no le gusta la isla de los Frailecillos

—Lucy, mira a ver si ves a Jorge o a Dolly —ordenó Jack—. Jorge estará, con toda seguridad, a bordo de la canoa, dispuesto a ponerla en marcha si se ve obligado a ello. Pero es muy probable que Dolly esté vigilando por si aparecemos.

Lucy se alzó. Vio a Dolly a lo lejos, aguardando en la cima del acantilado con ansiedad. A Jorge no se le veía por parte alguna. Se encontraría en la embarcación, sin duda.

Lucy agitó los brazos con violencia.

—¡Todo va bien! —gritó con toda la fuerza de sus pulmones—. ¡Le tenemos dentro de la cueva!

Dolly agitó a su vez el brazo para dar a entender que había oído, y desapareció a continuación. Había ido a avisar a su hermano. No tardaron los dos en aparecer de nuevo y atravesaron la colonia de frailecillos a toda prisa para enterarse de lo ocurrido.

—Le hemos cazado —anunció Jack, muy orgulloso de sí mismo—. Con una facilidad pasmosa. ¡Cayó dentro de cabeza!

—¿Quién está ahí? —inquirió Horacio, quejumbroso—. ¿Hay alguna otra persona? Escuchadme…, tenéis que decirme lo que está sucediendo aquí. Estoy desconcertado. No comprendo una palabra.

—Jorge —anunció Jack, riendo—, te presento al señor Horacio Tripalón.

—¡Troncho! ¿Se llama así de verdad?

El enfurecido Tipperlong, rugió por el agujero.

—¡Me llamo TIPPERLONG y os agradeceré que lo recordéis! ¡Sois unos groseros! Aguardad a que presente una queja contra vosotros y os haga castigar. En mi vida he visto comportamiento igual.

—No es de extrañar que esté enfurecido —dijo Jack—. Dice que es un… un…, oiga, señor Tripalón, ¿qué dijo usted que era?

—¡Un ornitólogo, so ignorante! —aulló el infeliz.

—¡Troncho! ¿Qué es eso? —preguntó con fingida ingenuidad Jorge.

Y los otros se echaron a reír.

—¡Dejadme salir de aquí! —ordenó el hombre.

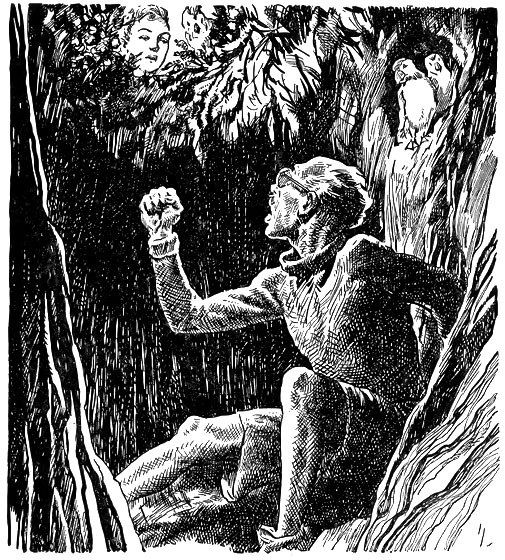

Y asomó cautelosamente la cabeza preparado para ocultarla apresuradamente de nuevo si era necesario. Sí que lo fue.

—Escuche —advirtió Jack, exasperado—, ¿quiere que le dé un buen estacazo en la cabeza para que sepa que hablo en serio? Porque lo haré. No quiero hacerlo; pero ¡lo haré! Apuesto a que le dieron ustedes unos cuantos golpes a Bill antes de capturarle. Lo que ha sido bueno para él será bueno para usted.

—Me estás hablando en chino —anunció Horacio, con hastío—. Yo creo que debes estar loco. ¿Pretendes hacerme creer que estáis solos en esta isla? No creo una palabra. Decidle a quienquiera que esté encargado de cuidaros que venga a hablar conmigo. Si crees que voy a quedarme aquí mucho rato más, estáis equivocados. Jamás conocí a niños tan desagradables como vosotros. Supongo que estáis jugando a ser Guillermos[4]. ¡«Pah»!

«Kiki» encontró aquel sonido delicioso. Había estado escuchando con sorpresa y recogió la animada conversación, y ahora intervino:

—¡Pah! ¡Puh! ¡Pah! ¡Puh!

Voló a la orilla del agujero y atisbo por él.

—¡Pah! —dijo otra vez.

Y rompió a reír.

Horacio alzó la mirada con mayor alarma. ¿Era, en efecto, un loro el que asomaba al agujero y le decía «pah» y «puh» de una forma tan grosera?

—¿Es ése…, es ése uno de los frailecillos domesticados de que me hablasteis? —preguntó, dubitativo.

—Creí que era usted ornitólogo —le contestó Jack, con desdén—. «Kiki» es un loro. ¡Creí que eso lo hubiese visto cualquiera!

—Pero ¿cómo puede vivir un loro aquí? —preguntó Horacio—. No es una ave marina. ¡Oh!, todo esto es un sueño… Pero ¡qué sueño más estúpido!

En aquel momento, un frailecillo apareció por la extremidad de la madriguera que desembocaba en la cueva.

—¡Arr! —anunció con voz profunda y gutural.

El señor Tipperlong dio un brinco de sobresalto. Lo único que veía en la penumbra de su encierro era un ojo de mirada torva y un pico enorme y policromo.

—Vete de aquí —ordenó con voz desfallecida—. ¡Shu!

—¡Shu! —repitió «Kiki», desde el borde del agujero, encantado—. ¡Pah, puh, shu! ¡Arrrr!

—Estáis todos locos —dijo el pobre Horacio—. Y supongo que yo estoy loco también. ¡Shu he dicho!

El frailecillo dijo «arr» otra vez, y luego volvió a su madriguera. A juzgar por la cantidad de «arres» que sonaron por el interior de ésta, debía estarle hablando a su pareja del singular hombre-frailecillo que acababa de ver en la cueva.

—¿Qué hacemos ahora que es nuestro prisionero? —preguntó Jorge, en voz baja—. Supongo que «sí» que es un enemigo, ¿verdad? Quiero decir…, bueno, parece un poco papanatas, ¿verdad?

—Todo esto forma parte de un plan astuto —aseguró Jack. No tiene nada de ornitólogo. Le han dicho que se disfrace de ornitólogo inofensivo y un poco chiflado, y que desempeñe bien su papel. Algunos amantes de pájaros «sí» que parecen un poco pasados de rosca. Hemos conocido a varios de esos. Bueno, pues éste es un caso extraordinario… está exagerando la nota Me alegro que no lleve revólver. Desde el primer instante he estado temiendo que fuera armado.

—Y yo también —confesó Jorge—. A lo mejor tendrá una pistola a bordo. ¡Ojalá! Pudiera resultar útil. Bueno, ¿qué vamos a hacer?

—¿Crees que puede oír lo que decimos? —preguntó Lucy, asustada.

—No; no, mientras hablemos tan bajo como ahora —le respondió Jorge—. Jack, el barco es magnífico. Más pequeño que el «Lucky Star», pero tiene un camarote en que cabemos todos sin dificultad y no faltan provisiones.

—¿Hay remos por si queremos parar el motor y acercarnos a tierra sin hacer ruido?

—Sí. Me fijé en eso. ¿Tienes algún plan, Jack? No hago más que pensar, pero lo único que se me ocurre es hacerme a la mar en la embarcación…, sin saber adonde dirigirme. Queremos escapar…, pero queremos escapar a alguna parte. Y no saltar de la sartén al fuego, por añadidura. Más vale que lo hagamos aprisa, por cierto, porque si Tripalón no vuelve pronto a la cuadrilla con noticias, mandarán otros aquí.

—Sí, ya había pensado en todo eso también —repuso Jack—. Aquí lo que hay que decidir es lo siguiente: ¿Intentamos llegar a las islas exteriores y encontrar una donde haya gente para pedirles ayuda? O…, ¿probamos llegar hasta la costa de Escocia? O…, ¿nos ponemos a buscar a Bill? ¿Qué hacemos?

Hubo un silencio. Todos estaban pensando. Lucy fue la primera en hablar.

—Propongo que busquemos a Bill —dijo—. Podemos probar eso primero, por lo menos… y luego dirigirnos a lugar seguro si fracasamos. Pero sí que opino que debemos buscar a Bill ante todo.

—Bien dicho. Eso opino yo también —dijo Jack—. Hagamos más planes.

De pronto, Horacio Tipperlong reclamó su atención de nuevo.

—Dejaros ya de tanto hablar, hablar y hablar —dijo, irritado—. Tengo apetito. Y sed también. Si tenéis la intención de matarme de hambre, decidlo. Que lo sepa yo, por lo menos.

—No pensamos matarle de hambre, no sea usted estúpido —contestó Jack—. Lucy, abre unas latas y dáselas. Y échale unas galletas también. Dolly, llena un cacharro de agua.

—Bien, jefe —contestó la niña, marchando en dirección a la roca.

Le dieron a Horacio un cacharro lleno de agua y unas latas de galletas. El hombre empezó a comer con voracidad. El ver la comida les abrió el apetito a los otros.

—Vamos a comer nosotros también —dijo Jorge—. ¿Quieres que monte yo ahora guardia un rato junto al agujero con el palo éste?

—Sí; pero ¡dale un buen estacazo como asome un solo pelo!

Esto lo dijo en voz muy alta para que lo oyese el prisionero. Pero éste no dijo una palabra. Aparentemente, estaba dispuesto a dar tiempo al tiempo.

Los niños se pusieron a comer un pollo en conserva, guisantes, que comieron sin calentar, y una ensalada de frutas con leche de lata, todo ello regado con agua fresca de la roca.

—Ha estado muy bueno —dijo Jack con un suspiro de satisfacción—. Me siento mucho mejor. ¡Es maravilloso lo que logra reanimarle a uno la comida!

—Yo me podría enfermar si comiese tanto como acabas tú de comer —dijo Dolly—. Eres un verdadero cerdito. Tragaste el doble que cualquiera otro de nosotros.

—¿Y qué quieres que le hiciese? También tenía doble hambre que el que más. Bueno…, bajad la voz ahora…, vamos a hacer planes.

—¿Nos marchamos de noche? —inquirió Jorge.

—No. No lograríamos ver dónde íbamos, ni con ayuda de la luna siquiera. Más vale que zarpemos mañana… en cuanto amanezca. Confiemos en que Tripalón esté dormido a esa hora para que podamos conseguir una buena delantera.

—Sí, porque tendremos que dejar el agujero sin guardia cuando marchemos a la lancha —dijo Lucy.

—Había pensado en eso —anunció Jack—. Podéis iros al barco vosotros tres, llevaros provisiones y la ropa y prepararlo todo. Luego, cuando esté todo dispuesto, me dais un grito y correré a reunirme con vosotros. Podéis mandar a Dolly a la cima del acantilado a darme la señal.

—Y para cuando Horacio se dé cuenta de que no hay nadie de guardia que pueda darle un estacazo, estaremos ya en alta mar —observó Dolly, gozando al pensarlo—. ¡Pobre Horacio! La verdad es que lo compadezco.

—Pues yo no —respondió Jack—. Si es enemigo de Bill, lo es mío también. Se merece todo lo que le ha ocurrido y, después de todo, aparte de que le hemos hecho caer en ese agujero, no tiene nada de qué quejarse. No le encerraré en la cueva cuando nos marchemos como pensábamos hacer al principio. Poco importa que salga una vez nos hayamos alejado. Y no creo que tardarán mucho en presentarse otros miembros de la cuadrilla para saber por qué no ha vuelto a la guarida…, dondequiera que esté.

—Parece un poco problemático e inútil intentar encontrar a Bill con tantas islas entre las que escoger —observó Jorge—; pero no me sentiría bien si no hiciésemos la intentona por lo menos.

—Ni yo —reconoció el otro niño—. Bill acudió con frecuencia a salvarnos a nosotros en otras aventuras. Ya es hora de que le vayamos a salvar a él nosotros… si podemos encontrarle. Supongo que no cabe duda que el enemigo le habrá llevado a su cuartel general, que debe encontrarse en una de las islas.

—¿No os parece que sería una buena idea dejarlo todo preparado esta misma noche? —dijo Dolly de pronto—. Meter todas las provisiones a bordo quiero decir… y las mantas, y la ropa… para no tener que perder tiempo por la mañana. Dijisteis que queríais zarpar ya al amanecer.

—Sí, ésa es una buena idea —asintió Jack—. Montaré yo ahora guardia junto al agujero con las estacas si quieres, Jorge… y tú puedes ayudar a las niñas a llevar cosas al barco. ¡Qué suerte haber podido capturarlo! La verdad es que creo que hemos sido muy listos.

—¡Pah! —dijo «Kiki»—. ¡Puh, pah!

—Lamento que no estéis de acuerdo, amigo —dijo Jack—. Lo lamento de verdad. ¡Pero sigo creyendo que hemos sido muy listos!

—Más vale que dejemos provisiones para Tripalón, ¿verdad? —inquirió Dolly—. Ya sé que la cuadrilla vendrá a ver qué ha sido de él dentro de un día o dos…, pero necesitará algo que comer hasta entonces.

—Sí. Dejadle unas conservas y un abrelatas —asintió Jack—. Jorge, ¿viste si tenía mantas en el barco?

—Sí. Las traeré cuando lleve provisiones a bordo. Se las echaremos por el agujero. Me parece que estamos siendo la mar de bondadosos para con nuestro enemigo.

Horacio no compartía esa opinión. Volvió a enfurecerse al cabo de un rato y empezó a dar gritos:

—Esto ya ha durado bastante. ¡Dejadme salir de aquí, so granujas! ¡Veréis cuando os ponga la mano encima! ¿Qué significa todo esto? ¡Esto es lo que yo quisiera saber!

—¡Oh!, no se empeñe en continuar fingiendo, señor Horacio Tripalón —contestó Jack con hastío—. Somos enemigos los dos, y usted lo sabe. Suelte la lengua y dígame dónde está Bill y unas cuantas cosas más. A fin de cuentas, quizá salga usted mejor librado así.

—¿Quién es ese Bill del que no hacéis más que hablar? —preguntó Horacio, exasperado—. Escuchad, ¿estáis jugando a piratas, a pieles rojas, o a qué? Jamás oí que una cuadrilla de niños sinvergüenzas le tuvieran a nadie prisionero en un agujero como éste.

—No…, tampoco lo he oído yo decir nunca, ahora que lo pienso —repuso Jack—. Bueno, querido Horacio, si se obstina usted en no reconocer lo que ya sabemos todos, haga el favor de callarse.

—¡Pah! —dijo inmediatamente «Kiki», acercándose al agujero.

Se asomó al borde.

—¡Pah! ¡Niño malo! ¡Pii, suena el pito! ¿Cuántas veces he de decirte que cierres la puerta? ¡Dios salve al rey! ¡Pah!

El señor Tipperlong le escuchó con asombro y horror. ¿Estaba completa y verdaderamente loco? ¿Era posible que fuese un loro el que le hablaba en una forma tan grosera?

—¡Le retorceré el cuello a ese pájaro! —exclamó con ferocidad, poniéndose en pie.

—¡Toca el timbre, por favor! —dijo el loro. Y rompió a reír a carcajadas. Luego volvió a asomar la cabeza al agujero y silbó como una locomotora dentro de un túnel. Allá en la cueva, el ruido resultó ensordecedor, y Horacio se dejó caer al suelo de nuevo, vencido.

—¡Locos! ¡Completamente locos! ¡Todos locos! —murmuró.

Y sepultando la cabeza entre las manos, ya no dijo una palabra más.