Viajando lejos

Bill les había dicho a los niños el punto exacto en que debían aguardar en la estación de Euston, así es que se dirigieron al lugar convenido, llevando cada uno su maleta y un impermeable.

Se pararon a esperar.

—Suponeos —dijo Jorge, en misteriosa voz—, suponeos durante un instante, que uno de los componentes de la cuadrilla a la que persigue Bill supiese que Bill iba a encontrarse con nosotros aquí… y se acercara y nos dijera que él era Bill… y se nos llevase de suerte que no volviese a saberse jamás de nosotros…

La pobre Lucy le contempló, alarmada. Se le desorbitaron los ojos.

—¡Oh, Jorge! —exclamó—. ¿Tú crees que puede pasar eso? ¡Ay, Señor! ¡Dios quiera que reconozcamos a Bill cuando se presente! De lo contrario, me dará un miedo atroz acompañarle.

Se acercó a ellos un hombre muy gordo, sonriendo. Lo tenía todo grande: la cabeza, el cuerpo, los pies, y hasta los dientes que enseñaba al sonreír. A Lucy le dio un vuelco el corazón. ¡No era posible que aquél fuera Bill! Nadie hubiese sido capaz de hacerse parecer tan grandullón de no haber sido ya muy gordo de por sí. Le asió la mano a Jorge. ¿Se trataría de uno de la cuadrilla?

—Niñita —le dijo el hombrazo a Lucy—, te has dejado caer el impermeable. Lo perderás si no lo recoges.

Lucy se había puesto pálida al empezar a hablar el hombre. Volvió la cabeza luego, y vio el impermeable en el suelo, tras ella. Lo recogió. Luego, con la cara muy colorada, balbuceó unas palabras de agradecimiento.

El hombrón sonrió de nuevo, enseñando la magnífica dentadura.

—¡No pongas esa cara de susto! —dijo—. ¡No voy a comerte!

«Pues parece muy capaz de hacerlo» —pensó Lucy, refugiándose detrás de Jack.

—Piii, suena el pito —anunció «Kiki», con voz cortés—. ¡Piii! ¡Piii! ¡Piii!

—¡Qué pájaro más inteligente! —murmuró el desconocido.

Y alargó una mano para acariciarle. «Kiki» le propinó un feroz picotazo y silbó, a continuación, como una locomotora.

La sonrisa del hombrón desapareció. Contrajo el rostro en torvo gesto.

—¡Este bicho es peligroso! —dijo.

Y se perdió entre la muchedumbre.

Los niños exhalaron un suspiro de alivio. No era que creyesen, claro, que se trataba de uno de la cuadrilla; pero habían temido que les entretuviera hablando, impidiendo así que Bill se acercara a ellos.

De pie debajo del reloj, miraron a su alrededor en busca del detective. No vieron a nadie que se le pareciese ni remotamente siquiera. De pronto se aproximó un hombre levemente cargado de espaldas, que caminaba con paso más bien vacilante e iba escudriñando a la gente a través de unos lentes de gruesos cristales.

Llevaba un abrigo largo y grueso, gemelos de campaña terciados, y una gorra de cuadros. Lucía también una barba negra. Pero hablaba con la voz de Bill.

—Buenas noches, muchachos. Me alegro de que hayáis sido tan puntuales. Por fin vamos a poder iniciar nuestra pequeña expedición.

Lucy le miró, radiante. No cabía duda de que la voz cordial era la de Bill, a pesar de la barba y del extraño disfraz. A punto estaba de abalanzarse sobre él exclamando: «¡Oh, Bill, cuánto me alegro de verle!», cuando Jack, seguro de que iría a hacer alguna tontería así, la apartó de un empujón y tendió cortésmente una mano.

—Buenas noches, doctor Walker. ¿Cómo está usted?

Los otros siguieron su ejemplo, y cualquiera que les hubiese estado mirando hubiera creído que los cuatro niños saludaban a un tutor o guardián que iba a llevarles de viaje.

—Venid por aquí —contestó el doctor Walker—. Tengo un mozo aguardando. ¡Eh, mozo!, cargue esas maletas en la carretilla y búsquenos los asientos que tenemos reservados en el tren de las diez. Gracias.

No tardaron en hallarse todos a bordo. Los niños quedaron encantados con sus «talcobitas». A Lucy le gustó una barbaridad que todas las cosas pudieran alzarse, plegarse, bajarse o quitarse del paso de una u otra manera.

—Ahora, más vale que durmáis toda la noche —dijo Bill, sonriéndole los ojos tras los gruesos lentes—. El doctor Walker se encargará de que despertéis a tiempo para el desayuno.

—¿Cómo se llega al sitio adonde vamos y cuál es y dónde se encuentra? —preguntó Jack.

—Llegaremos a él tomando otro tren al apearnos de éste, y embarcando después en una canoa automóvil —contestó Bill.

Los niños se emocionaron; les gustaba mucho viajar.

—Tengo un mapa aquí —prosiguió el detective, asegurándose primero de que estuviese bien cerrada la puerta—. Es un mapa de todas las islitas desperdigadas por la vecindad de la costa noroeste de Escocia… Hay centenares de ellas. Algunas son demasiado pequeñas para figurar en el mapa siquiera. No creo que las haya visitado todas nadie. Allí no viven más que los pájaros. He pensado que usemos una de ellas como cuartel general, y que luego naveguemos un poco por los alrededores tomando fotografías y observando las aves.

Brillaron los ojos de los dos niños. ¡Qué cosa más estupenda! Se imaginaron días y más días soleados a flote, visitando en la canoa minúsculas islas habitadas por pájaros medio mansos, comiendo con muy buen apetito, sentados en las rocas, con los pies metidos en las claras aguas. Se les hinchó el corazón de felicidad al pensarlo.

—Lo que yo quisiera de verdad —anunció Jorge—, sería tener uno o dos frailecillos domesticados. Nunca he visto uno vivo; pero deben de ser la mar de notables.

—Supongo que les enseñarías a hacer equilibrios sobre la cola —observó Bill con cierto regocijo.

—Soplando y bufando —intervino «Kiki»—. ¡Dios salve al rey!

Nadie le hizo el menor caso. Todos estaban demasiado absortos pensando en sus poco corrientes vacaciones.

—Yo me quedaré allá cuando regreséis —les anunció Bill—. Me encontraré un poco solo sin vosotros; pero confío en que dejaréis vuestros frailecillos domesticados para que me hagan compañía.

—A mí no me gustaría ni pizca tener que dejarle —observó Lucy—. ¿Tendrá que quedarse solo allí mucho tiempo, Bill?

—Supongo que bastante. El tiempo necesario para que mis enemigos se olviden de mi existencia, o me crean muerto y enterrado.

—¡Ay, Señor! —suspiró la niña—. ¡Ojalá no tuviese usted que llevar una vida tan llena de peligros! ¿No podría dedicarse a otra cosa?

—¿A qué? ¿A hacer de jardinero, de conductor de autobús o de algo parecido? —inquirió Bill riendo, al ver la cara tan seria que ponía la muchacha—. No, Lucy… ésta es la clase de vida que me va bien a mí. Me encuentro del lado de la Ley, del orden y del derecho y, a mi modo de ver, éstas son las cosas por las que bien vale la pena arriesgarse. El mal es fuerte y poderoso; pero yo soy fuerte y poderoso también, y es bueno poner a prueba nuestras fuerzas contra los malos y su manera de vivir.

—A mí me parece usted maravilloso —aseguró Lucy—, y estoy segura de que siempre ganará. ¿No le molesta tener que esconderse ahora?

—Me enfurece —respondió Bill con una expresión que andaba muy de lejos de reflejar ira, pero con un dejo en la voz que denotaba cuan poca gracia le hacía tener que «desaparecer» habiendo trabajo—. Pero… quien manda, manda. Y en cualquier caso, mi desaparición significa unas vacaciones magníficas para todos nosotros. Bien, muchachos, ¿habéis acabado de estudiar ese mapa?

Los dos niños habían estado mirando el mapa de las islas. Jack señaló una de ellas con un dedo.

—¡Mire…! ¡Ésta suena bien…! ¡La isla de las Alas! ¡Debe de estar llena de pájaros!

—Intentaremos llegar a ella —dijo Bill—: Probablemente nos perderemos, pero eso da igual. ¿A quién le importa perderse en el mar verde azul en mayo, habiendo toda suerte de islitas encantadas esperando para darle a uno la bienvenida?

—Suena maravilloso —asintió Dolly—. ¡Oh, fijaos en «Kiki»! ¡Está intentando arrancar el tapón del lavabo de su cadena!

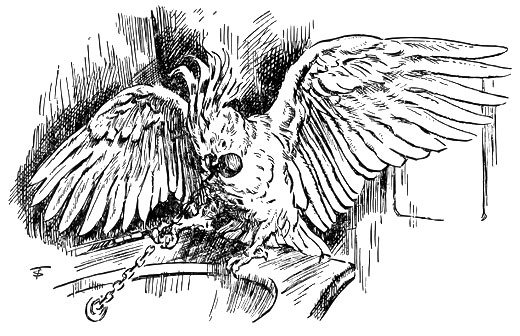

«Kiki» había explorado concienzudamente toda la «alcoba» y había saciado su sed en una de las botellas de agua. Ahora se pasó al toallero, y con un bostezo que tenía un parecido sorprendente con el de un ser humano, metió la cabeza debajo del ala. En aquel preciso momento se oyó estruendoso golpear de puertas por todo el tren. El loro sacó la cabeza otra vez.

—Cierra la puerta —dijo—. ¡Pam, pam! Llama al médico.

Sonó el silbato y, con gran alarma de «Kiki», se estremeció toda la «alcoba» de pronto al arrancar el tren. Por poco se cayó del toallero.

—¡Pobre «Kiki»! ¡Qué lástima, qué lástima! —exclamó.

Y voló a posarse sobre el hombro de Jack.

—Ya va siendo hora de que nos retiremos todos a dormir —dijo Bill, poniéndose en pie.

Tenía un aspecto la mar de raro con la negra barba y los gruesos lentes. Y menos mal que se había quitado la horrible gorra a cuadros.

—¿Dormimos dos aquí, o los cuatro? —preguntó Lucy, contemplando, dubitativa, las dos camitas, una a cada lado de la «alcoba».

—Dos, boba —contestó Bill—. Yo tengo un cuarto para mí a la derecha del vuestro. Y al otro lado del mío hay otro compartimiento, o cuarto, para los dos niños. Yo estoy en medio, ¿comprendéis?, conque sólo tenéis que pegar fuerte en el tabique de madera que nos separa si queréis algo, y vendré a toda marcha.

—¡Qué bien! —dijo Lucy—. Me alegro de que esté tan cerca de nosotros Bill, ¿va usted a dormir con esa barba?

—Puesto que resultaría un poco doloroso quitármela de momento, ya que la llevo bien pegada, creo que sí dormiré con ella. Me la quitaré cuando estemos a salvo entre nuestras islitas. Nadie nos verá allí. ¿No os gusto con mi hermosa barba?

—No gran cosa —anunció Lucy—. Siento como si no fuera usted cuando le miro. Pero cuando habla, me tranquilizo.

—Pues mira, hija mía, contémplame con los ojos cerrados y no sentirás una sensación tan desagradable —dijo Bill, riendo—. Y ahora, buenas noches, y que descanséis. Vamos, muchachos: os conduciré a vuestro compartimiento. Os despertaré por la mañana y nos vestiremos e iremos a desayunar al coche restaurante.

—Siento algo de apetito ahora —anunció Jorge—, a pesar de que hicimos una buena cena. Pero eso fue hace la mar de rato.

—Yo tengo bocadillos y plátanos —le repuso Bill—. Iré a buscarlos. Pero no tardéis mucho en acostaros, porque se está haciendo tarde ya.

—No han hecho más que dar las diez —observó Dolly. Pero bostezó al decirlo. «Kiki» se apresuró a imitarla y todos los demás se contagiaron.

Bill se fue a su compartimiento y volvió con los bocadillos y los plátanos. Luego les deseó buenas noches a las niñas y se llevó a los niños a su «alcoba». Resultaba en verdad emocionante viajar en un tren. Era raro desnudarse mientras el tren se bamboleaba, cruzando la noche a sesenta millas por hora.

Y encontraron agradable escuchar desde la cama el trac-a-trac, trac-a-trac de las ruedas al rodar por los raíles.

«Lejos vas, lejos vas, lejos vas», parecían decirles las ruedas a Lucy cuando cerró los ojos y empezó a dormirse. «Lejos vas…»

A pesar de su emoción, no tardaron en quedarse profundamente dormidos los niños. Y soñaron. ¿En qué? Fácil era eso de adivinar. En agua azul verde, clara como el cristal, en islitas encantadoras, en grandes nubes blancas que cruzaban un cielo azul enorme, y en pájaros, pájaros, pájaros… «Lejos vas, lejos vas, lejos vas…»