?

Si he elegido este título, que puede parecer tomado de Paul Bourget[31], y si, al contrario de lo que venía haciendo hasta ahora, he sustituido el texto, siempre muy conocido, que colocaba al principio de cada capítulo, por una simbólica interrogación, crea el lector o lectora que con ello no he pretendido tomarles el pelo, ni mucho menos pedir prestado lo que de inspiración haya en las páginas siguientes al «muy ilustre escritor» arriba citado. Nadie ignora, por otra parte, y mi excelente maestro Octave Mirbeau[32] nos lo ha hecho saber con todo detalle y mucha frecuencia, que para llegar a poseer un espíritu de la categoría del de Paul Bourget hay que empezar teniendo más de cien mil francos de renta; y repito que no hay comparación posible entre los héroes de tan distinguido y glorioso académico y la sana y vigorosa chiquillería cuya historia me he empeñado en contar aquí con toda sencillez y sinceridad.

Cuando el Azteca de los Vados llegó adonde estaban sus soldados, no tuvo necesidad de contar lo que había ocurrido. Jetatorcida, encaramado a su árbol, lo había visto todo o casi todo. Los vergajazos, la emboscada, la degradación botonera, la huida, la repesca, la liberación: los camaradas habían vivido con él, en contacto permanente, por decirlo así, aquellos terribles minutos de sufrimiento, de angustia y de rabia.

—¡Hay que irse! —dijo Guiñaluna, que no las tenía todas consigo, ni mucho menos, y a quien la penosa desventura de su jefe traía, sin que se atreviese a confesarlo, tristes recuerdos.

—Primero hay que vestir al Azteca —objetaron algunas voces.

Deshicieron el hatillo. Al soltar las mangas del blusón encontraron los zapatos, los calcetines, el chaleco, el jersey, la camisa y la gorra, pero el pantalón no aparecía por ninguna parte…

—¿Y mi pantalón? ¿Quién tie mi pantalón? —preguntó el Azteca.

—Aquí no está —declaró Jetatorcida—. ¿No lo habrás perdío al escaparte?

—Hay que buscarlo.

—Miray a ver si lo vis.

Repasaron con la mirada el campo de batalla. Ningún trapo caído indicaba el lugar en que pudiera hallarse el pantalón.

—Súbete al árbol, venga —le dijo el Azteca a Jetatorcida—, a lo mejor ves onde ha cáido.

El trepador escaló su haya en silencio.

—No veo nada —anunció, después de un instante de observación—. Nada… pero nada de nada. ¿Estás seguro de haberlo metido cuando te desnudaste en el matorral?

—Pues claro que lo tenía —contestó el jefe, muy inquieto.

—¿Qué habrá pasao?

—¡Ah, redioses! ¡Los muy cerdos! —exclamó de pronto Jetatorcida—. ¡Escuchay, pero escuchay, montón de farfulleros!

Los velranos, aguzando las orejas, oyeron en efecto muy claramente a sus enemigos que volvían cantando a pleno pulmón este estribillo popular, muy oportuno por lo visto, y menos revolucionario que de costumbre:

El pantalón

me se ha descosido.

Si sigue así,

me se verá el agujero

del… pantalón

que me se ha descosido…

Inclinándose, retorciéndose, subiendo de rama en rama para ver más allá, Jetatorcida aulló, lleno de rabia:

—¡Pero si tienen ellos tu pantalón! ¡Te lo han birlao, los muy marranos! ¡Ladrones! Lo estoy viendo, lo han puesto en la punta de un palo largo, como si fuera una bandera. Están llegando a la Cantera.

Y el estribillo seguía llegando, burlón, a los oídos aterrorizados del Azteca y su banda:

Si sigue así,

me se verá el agujero

del…

Los ojos del jefe se agrandaron, parpadearon, se nublaron. Palideció.

—¡Pues estoy yo bueno para volver! ¿Qué voy a decir? ¿Qué hago? Así no puedo atravesar el pueblo.

—Habrá que esperar a que se haga de noche del todo —sugirió alguno.

—Pues nos van a echar la bronca a todos como volvamos tarde… —apuntó Guiñaluna—. Hay que encontrar alguna cosa.

—Vamos a probar con tu blusón —propuso Jetatorcida—. Si lo cerramos bien con alfileres, a lo mejor no te se ve mucho.

Lo intentaron, después de reponer cuerda fina en los zapatos y un alfiler en el cuello de la camisa; pero hay que jeringarse, como decía el Titi; el blusón no le llegaba más que hasta el dobladillo de la camisa; de manera que parecía que el Azteca se había puesto una sobrepelliz negra encima de un alba blanca (?)

—Pareces un cura —siguió diciendo el Titi—, sólo que al revés.

—Sí, pero los curas tampoco enseñan las patas de ese modo —objetó Pichafría—. Macho, eso no sirve. Si te pones el blusón como unas enaguas, y te lo colocas en la cintura no te se verá el culo; haremos todos lo mismo, la gente se creerá que es un juego y podrás llegar hasta tu casa.

—Sí, pero cuando llegue, me mandarán que me la ponga como Dios manda y me verán. ¡Ay, amigos, la que me van a dar!

—Seguí andando hacia el pueblo, que se hace tarde y ya no llegamos al rosario. Nos van a zurrar a todos —comentó Guiñaluna.

El consejo no era malo y la tropa echó a andar triste y lentamente por entre los árboles, tratando de encontrar una solución que permitiese al jefe llegar hasta sus penates sin demasiadas penalidades.

Al borde de la zanja del cercado, después de haber bajado la pendiente transversal que conducía al lindero del bosque, la banda se detuvo a reflexionar.

Nada… A nadie se le ocurría nada…

—Va a haber que irse —gimoteaban los apocados que temían la ira pastoral y la tunda paterna.

—¡No vamos a dejar al jefe aquí solo! —gritó Jetatorcida, enérgico ante el desastre.

El Azteca oscilaba entre el furor y la estupefacción.

—¡Ay, sólo con que alguno consiguiera llegar a mi casa y colarse hasta la habitación del fondo! Allí hay unos calzones míos viejos, que están detrás del baúl. ¡Si por lo menos tuviera eso!

—Pero, macho, si vamos hasta allí y nos cogen tu madre o tu padre, ¿qué van a decir? Querrán saber qué hacemos allí y a lo mejor hasta nos toman por ladrones; no, no es eso lo que hay que hacer.

—¡La madre que lo parió! ¿Y qué voy a hacer aquí? ¿Vais a dejarme solo?

—No digas pecaos —intervino Guiñaluna—, que vas a hacer llorar a la Virgen y eso trae mala suerte.

—¡Ah, la Virgen! Dicen que hace milagros en Lourdes: ¡sólo con que me diera un pantaloncillo viejo de nada!…

¡Ding, dong! ¡Ding, dong! Tocaban al rosario.

—No podemos quedarnos más tiempo aquí. ¡Esto no se arregla! ¡Tenemos que irnos! —dijeron muchas voces.

Y la mitad de la tropa inició la desbandada, abandonando a su jefe, y salió pitando a galope tendido hacia la iglesia, para que el cura no los castigase.

—¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago?

—Vamos a esperar a que se haga de noche, venga —le consoló Jetatorcida— y yo me quedaré contigo. Nos canearán a los dos. Pero no merece la pena que éstos se la carguen también.

—¡No! No merece la pena —repitió el Azteca—. Ir al rosario, ir y pedíle a la Virgen y a San Nicolás que no nos sacudan mucho.

No se lo hicieron repetir dos veces y mientras se alejaban a toda mecha, ya con un poco de retraso, los dos compinches se miraron.

De pronto, Jetatorcida se golpeó con la mano en la frente.

—¡Pero mira que somos bestias! ¡Ya lo tengo!

—¡Di, venga, dilo rápido! —le apremió el Azteca, pendiente de los labios de su compañero.

—Mira, tío: yo no puedo ir a tu casa, pero tú sí… ¡Vas a ir tú!

—¡…!

—Pues claro que sí, me quito los pantalones y te los paso, con mi blusón. Tú te vas a tu casa por detrás, dejas la ropa estropeada, te pones la buena y vienes otra vez a traerme mis cosas. Después nos volvemos juntos. Diremos que fuimos a coger champiñones y que nos alejamos por Cazacán, tanto, que casi no oímos tocar la campana. ¡Venga!

La idea le pareció genial al Azteca, y dicho y hecho. Jetatorcida, que era un poco más alto que su amigo, le puso el pantalón, subiéndole un poco las perneras demasiado largas, le cerró un punto más la presilla de atrás, rodeó la cintura del jefe con una cuerda fina y le recomendó que fuera a toda velocidad y, sobre todo, que no se dejase ver.

Y mientras el Azteca, pegándose a las paredes y a las hayas, corría como un gamo hacia su casa para agenciarse otro pantalón, Jetatorcida, oculto en la hondonada del bosque, miraba con los cinco sentidos y en todas las direcciones para ver si la expedición tenía alguna posibilidad de salir bien.

El Azteca llegó a su madriguera, escaló su ventana, encontró un pantalón más o menos parecido al que había perdido, unos tirantes usados, un blusón viejo, sacó los cordones de los zapatos de los domingos y después, sin perder tiempo en ponérselo todo, saltó otra vez al huerto y, por el mismo camino por el que había venido, fue a la carrera a reunirse con su heroico compañero, acurrucado, aterido tras la pared y que trataba de ceñir lo más posible su ligera camisa de tela basta en torno a los muslos enrojecidos.

Al volver a verse soltaron una amplia carcajada silenciosa, como hacen los buenos pieles rojas en las novelas de Fenimore Cooper y, sin perder un minuto, se cambiaron las ropas.

Una vez recuperadas sus respectivas apariencias personales, el Azteca, que por fin tenía una camisa con botones, un blusón limpio y cordones en los zapatos, dirigió una mirada inquieta y melancólica a sus trapos hechos jirones.

Pensó que, el día que su madre los descubriera, recibiría la tunda, le echarían la bronca y hasta puede que lo encerraran en su cuarto y en la cama.

Esta última consideración le llevó inmediatamente a adoptar una medida radical.

—¿Ties cerillas? —preguntó a Jetatorcida.

—Sí —dijo el otro—. ¿Por qué?

—Dame una —respondió el Azteca.

Y frotando el fósforo contra una piedra, después de haber reunido en una especie de pira expiatoria el blusón y la camisa, testimonios de su derrota y su vergüenza y motivos de inquietud para el futuro, les prendió fuego sin vacilar, con el fin de borrar para siempre jamás el recuerdo de aquel día nefasto y maldito.

—Ya me las arreglaré yo pa no necesitar cambiarme de pantalón —respondió a la pregunta de Jetatorcida—. Y a mi madre ni se le ocurrirá pensar siquiera que ha desaparecido. Creerá que anda por algún sitio, detrás de un mueble, con el blusón y la camisa.

Tranquilos ya y serenos, habiendo resuelto el cruel enigma y solventado el espinoso problema, esperaron al primer toque del ángelus para mezclarse con sus compañeros que salían del rosario, y que se quedaron de una pieza al encontrarlos vestidos, y regresaron a casa como si hubiesen asistido ellos también.

Si el cura no había notado nada, la suerte estaba echada. Y lo estaba.

Durante todo ese tiempo, en Longeverne se desarrollaba una escena muy distinta.

Al llegar al tilo viejo, a cincuenta pasos de la primera casa del pueblo, Pacho detuvo a su tropa y pidió silencio.

—No vamos a andar arrastrando este pingo por las calles —afirmó, señalando con la mirada el pantalón del Azteca—. La gente pue preguntarnos de onde lo hemos sacao y ¿qué vamos a decir entonces?

—Hay que tirarlo a un arbañal —sugirió Chiquiclac—. ¡Jo! Lo bueno sería saber qué va a decir en su casa el Azteca y qué va a hacerle su madre cuando lo vea entrar con el culo al aire. Perder un pañuelo, extraviar la gorra, romper un zueco, llenar de nudos un cordón, bueno, pase, eso pasa to los días, se gana uno un par de tortas y a lo mejor, si están viejos…, pero perder el pantalón, se dice pronto, eso no se ve to los días.

—¡Machos, no me gustaría estar en su pellejo!

—¡Así aprenderá! —afirmó Tintín, cuyos bolsillos repletos de despojos opimos daban testimonio de la riqueza del botín—. Dos o tres golpes más como éste —dijo golpeándose los muslos—, y ya podemos dejar de pagar la cuota; y podremos organizar la fiesta con las perras.

—Bueno, y con este pantalón, ¿qué vamos a hacer?

—El pantalón —cortó Pacho— lo dejamos en el agujero del tilo, yo m’encargo; ya verís mañana; lo que no hay que hacer, sabís, es andar de acusicas, eh, que no sois lavanderas; conque dejay la lengua quietecita. Ya haré yo que os riáis a gusto mañana por la mañana. Pero si el cura se entera de que he sido yo otra vez, a lo mejor se empeña en no dejarme hacer la primera comunión, como el año pasao, cuando lavé el tintero drento de la pila de agua bendita.

Y añadió, bravucón, como digno hijo de un padre que leía El despertar de los campos y La chispa, periódicos anticlericales de la provincia:

—Y no es que a mí me importe la rodaja esa, es sólo por hacer las cosas como tol mundo.

—¿Qué vas a hacer, Pacho? —preguntaron sus camaradas.

—¡Nada! ¿Qué os he dicho? Ya lo verís mañana por la mañana; ahora vámonos, cada uno a su casa.

Y después de depositar el despojo del Azteca en el corazón cavernoso del viejo tilo, se marcharon.

—Ven aquí después de las ocho —le dijo Pacho a Pardillo—. Tú me ayudarás.

El otro asintió y se fueron a cenar y a estudiar sus lecciones.

Después de la cena, y en vista de que su padre dormitaba sobre el suplemento de El gran mensajero cojo de Estrasburgo, al que acudía buscando indicaciones sobre el tiempo que haría durante la próxima feria de Vercel, Pacho, que había estado esperando ese momento, cogió la puerta tan campante.

Pero su madre andaba al acecho:

—¿Dónde vas? —dijo.

—¡A echar una meada, leñe! —respondió con toda naturalidad.

Y sin dar tiempo a más objeciones, salió y, de un salto, por decirlo así, se plantó en el tilo. Pardillo, que le esperaba, pudo ver, a pesar de la oscuridad, que llevaba alfileres prendidos en la pechera de su blusón.

—¿Qué vamos a hacer? —preguntó, dispuesto, a todo.

—Ven —ordenó el otro, después de coger el pantalón, y rasgar de arriba abajo la parte de atrás y las dos perneras.

Llegaron a la plaza de la iglesia, absolutamente desierta y silenciosa.

—Pásame el pingajo ese —dijo Pacho subiéndose al ángulo del muro que se encontraba bajo la verja de hierro que rodea el recinto sagrado.

En el sitio en que estaba el jefe había una estatua de un santo (San José, creía él) con las piernas semidesnudas e instalada en un pequeño pedestal de piedra. El aguerrido mozo trepó hasta allí en un segundo y se situó como buenamente pudo junto al esposo de la Virgen. Pardillo le alargó con el brazo los calzones del Azteca y Pacho se dispuso a ponérselos con presteza al «hombrecillo de hierro». Extendió sobre los miembros inferiores de la estatua las perneras del pantalón, las unió por detrás con algunos alfileres y fijó la cinturilla, demasiado amplia y rasgada, como sabemos, ciñendo las caderas de San José con dos vueltas de cuerda vieja.

Después, satisfecho de su obra, se bajó.

—Por las noches refresca mucho —sentenció—. Así, San José no volverá a tener frío en las zancas. Dios Padre estará contento y, pa agradacérnoslo, hará que cojamos más prisioneros entodavía.

—¡Anda, vamos a acostarnos, tío!

A la mañana siguiente, las buenas mujeres, la vieja del Ollero, la Femiota, la Guinda y las demás que acudían como de costumbre a misa de siete, se santiguaron al llegar a la plaza de la iglesia, escandalizadas ante semejante profanación:

¡Le habían puesto unos calzones a San José!

El sacristán, que desvistió a la estatua, después de comprobar que la entrepierna no estaba muy limpia que digamos y que había sido usada muy recientemente, fue sin embargo absolutamente incapaz de reconocer en aquel pantalón una prenda utilizada por algún chaval de la parroquia.

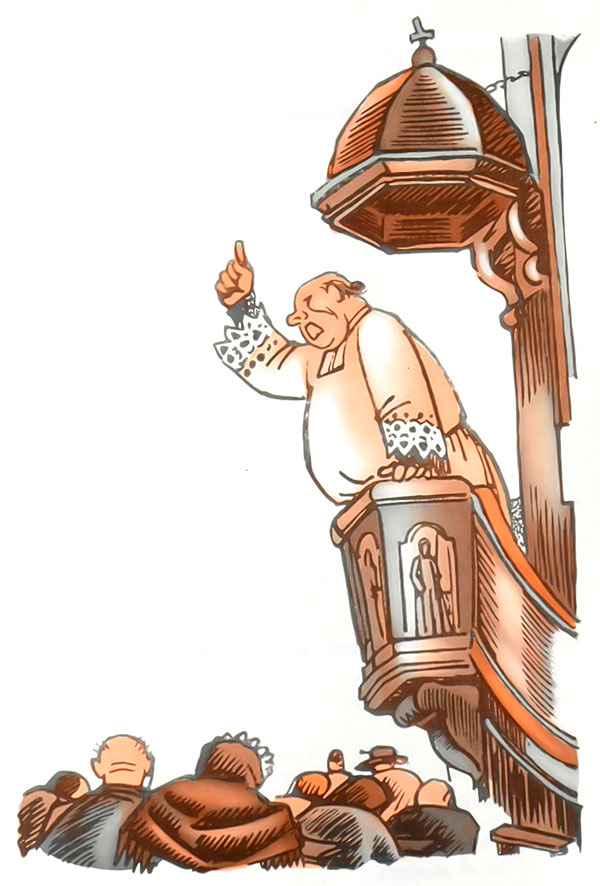

Su investigación, realizada con toda la precisión y prontitud deseables, no condujo a ningún resultado positivo. Los chicos interrogados permanecieron mudos como tumbas o pasmados como becerros y, al domingo siguiente, el cura, convencido de que aquello había sido obra de alguna siniestra sociedad secreta, tronó desde el púlpito contra los impíos y sectarios que, no satisfechos con perseguir a la gente de bien, llevaban todavía más lejos su actitud sacrílega, tratando de ridiculizar a los santos hasta en su propia casa.

La gente de Longeverne estaba tan sorprendida como su cura y nadie en el pueblo pudo sospechar siquiera que San José había sido disfrazado con el pantalón del Azteca de los Vados, conquistado por el ejército de Longeverne en lucha leal con los lameculos de los velranos.