|

Panurgo levantó de pronto la mano derecha, después se llevó el pulgar a la nariz del mismo lado, manteniendo los otros cuatro dedos extendidos y apretados por su orden en paralelo con el caballete de la nariz, cerrando por completo el ojo izquierdo y guiñando el derecho, con la ceja y el párpado profundamente fruncidos… RABELAIS (libro II, cap. XIX) |

El lunes por la mañana, a las ocho, Pacho llegó a clase con los pantalones remendados y el blusón con una manga de cada color, que le daba cierto aire de «carnaval».

Al salir, su madre le había advertido con severidad que tuviese mucho cuidado con la ropa y que si a la tarde llevaba encima la más mínima mancha de barro o el menor «siete», iba a saber lo que era bueno. De manera que se sentía un poco molesto y más bien incómodo en sus movimientos, pero esa sensación duró poco.

En cuanto entró en el patio, Tintín le transmitió otra vez, confidencialmente, las promesas de amor eterno de su hermana y los ofrecimientos, más prosaicos pero no menos importantes, de restauración del vestuario, si llegara el caso.

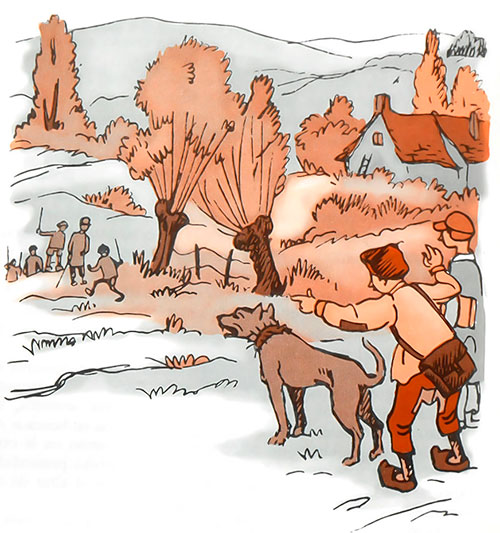

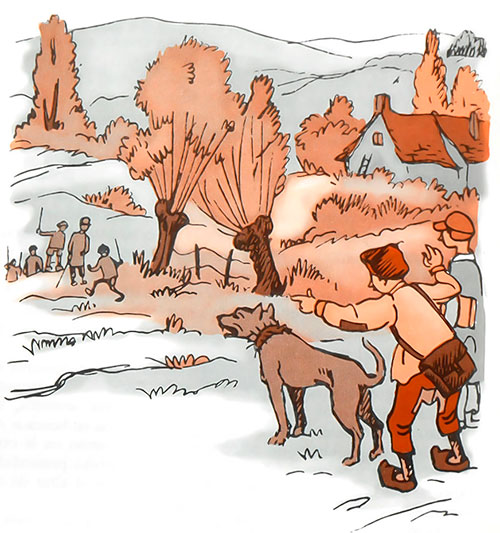

Emplearon en ello apenas medio minuto e inmediatamente se unieron al grupo principal, donde Granclac disertaba con locuacidad, explicando por séptima vez cómo, la tarde anterior, su hermano y él habían evitado caer de bruces en una emboscada de los velranos, que ahora no se habían limitado, como en la otra ocasión, a los insultos y las piedras, sino que habían pretendido capturar sus valiosas personas para inmolarlas en el altar de su insaciable venganza.

Afortunadamente, los dos Clac estaban ya cerca de su casa y habían podido llamar al Turco, gran danés que precisamente aquel día andaba suelto (¡por pura chiripa!). La aparición del perro, al que azuzaron inmediatamente contra sus enemigos, sus gruñidos, sus amagos de ataque y sus colmillos visibles tras los belfos rojos, pusieron en fuga a la banda de velranos.

Por eso, decía Granclac, le habían pedido a Narciso que todos los días, a las cinco y inedia, soltara al perro y lo mandase a su encuentro para que, llegado el caso, pudiese proteger su vuelta a casa.

—¡Qué cerdos! —refunfuñaba Pacho—. ¡Pero qué cerdos! ¡Nos las pagarán! ¡Y muy caro!

Era un hermoso día de otoño: las nubes bajas que habían protegido la tierra de las heladas se desvanecieron con el alba; la temperatura era suave; las nieblas del arroyo de Vernois parecían fundirse con los primeros rayos de sol y, tras los matorrales del Salto, la frontera enemiga aparecía bajo aquella luz erizada de troncos amarillos y en algunos lugares desmochados de sus vástagos y resalvos.

Era un día verdaderamente bello para pelear.

—Esperay a que llegue la tarde —decía Pacho con la sonrisa en los labios.

Un vendaval de alegría atravesaba al ejército de Longeverne. Los gorriones y los pinzones piaban y silbaban sobre los haces de leña y en los ciruelos de los huertos; también ellos cantaban, como los pájaros; el sol los alegraba y los hacía más confiados, olvidadizos y tranquilos. Las cuitas del día anterior y la paliza recibida por el general quedaban lejos: organizaron una épica partida de salta-carnero hasta la hora de entrar en clase.

Cuando sonó el silbato del tió. Simón, la alegría quedó truncada de pronto, aparecieron arrugas de ansiedad en las frentes, rictus de amargura en los labios y de disgusto en los ojos. ¡Ag, qué asco de vida!

—¿Te sabes la lección, Pacho? —preguntó en voz baja Grillín.

—Esto… sí; bueno, no mucho. Intenta soplarme si puedes, ¿eh? No nos vaya a trincar esta tarde como el sábado. Me he aprendido el sistema métrico, me sé de memoria to los pesos: de hierro, de cobre, por cubiletes y hasta por laminillas, pero no sé lo que hace falta pa ser elector. Como mi padre ha hablao con el tió Simón, seguro que no me libro de una lección o de otra. Ojalá me toque el sistema métrico.

El deseo de Pacho se cumplió, pero el destino, que actuó en su favor, resultó en cambio fatal para Pardillo. De no ser por la intervención tan hábil como discreta de Grillín, que manejaba los labios y los dedos como el más patético de los mimos, seguro que Pardillo se hubiera quedado encerrado por la tarde.

El pobre chico que, como se recordará, había estado a punto de pagar el pato días atrás a propósito del «ciudadano», aún seguía ignorando por completo las condiciones requeridas para ser elector.

Gracias a la mímica de Grillín, que esgrimía su mano derecha con cuatro dedos extendidos y el pulgar oculto, supo por lo menos que esas condiciones eran cuatro.

Definirlas resultó ya bastante más difícil.

Pardillo, simulando una amnesia momentánea y parcial, parecía reflexionar profundamente, con el ceño fruncido y los dedos engarfiados, pero no perdía de vista a Grillín, que se las apañaba como podía.

Con una mirada elocuente, señaló a su compañero el mapa de Francia de Vidal-Lablache que pendía de una de las paredes; pero Pardillo, no muy al corriente del asunto, se confundió con aquel gesto equívoco y en vez de decir que había que ser francés, respondió ante el asombro general que había que saberse su giografía.

El tió Simón le preguntó si se estaba volviendo loco o pretendía reírse de todos, mientras Grillín, desolado ante tan mala interpretación, se encogía imperceptiblemente de hombros, volviendo la cabeza.

Pardillo se recuperó. Una chispa brilló en su interior y dijo:

—¡Hay que ser del país!

—¿De qué país? —rugió el maestro, enfurecido por lo impreciso de la respuesta—. ¿De Prusia o de China?

—¡De Francia! —agregó el interpelado—. ¡Hay que ser francés!

—¡Vaya! ¡Por fin! ¿Y además?

—¿Además? —sus ojos se volvían implorantes hacia Grillín.

Este sacó la navaja del bolsillo, hizo ademán de cortarle el pescuezo y desvalijar a Botijo, su compañero de pupitre, y después movió la cabeza de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.

Pardillo entendió que no se podía haber matado ni robado y así lo dijo, sin poder contenerse; los demás, uniendo su voz a la de Grillín, portavoz autorizado, generalizaron la respuesta diciendo que había que estar en plena posesión de los derechos civiles.

Aquello no iba tan mal, caramba, y Pardillo respiraba aliviado. Respecto a la tercera condición, Grillín fue explícito: se llevó la mano al mentón para mesarse una perilla inexistente, se atusó unos largos bigotes invisibles, e incluso se llevó las manos a otro lugar para indicar la presencia de un sistema piloso peculiar en tan íntimo rincón y después, como Panurgo burlándose del «inglés» que discutía por señas, levantó simultáneamente y dos veces seguidas las dos manos, con los dedos separados y a continuación sólo el pulgar de la derecha, lo cual, evidentemente, quería decir veintiuno. Además, tosió haciendo ¡añ, añ! y Pardillo, triunfal, superó la tercera condición:

—¡Tener veintiún años!

—¡Ahora, la cuarta! —gritó el tió Simón, como si fuera la «madre» del juego de la bandera en tarde de fiesta patronal.

Los ojos de Pardillo se dirigieron a Grillín, después al techo, a la mesa, otra vez a Grillín; sus cejas se arquearon como si su voluntad braceara impotente en las aguas de la memoria.

Grillín, con un cuaderno en la mano, trazaba sobre la cubierta letras invisibles con el dedo índice.

¿Qué demonios podía querer decir con eso? No, aquello no le decía nada a Pardillo; el apuntador arrugó entonces la nariz, abrió la boca, apretando los dientes, se pasó la lengua por los labios y a los oídos del náufrago llegaron sólo dos sílabas:

—¡Ista!

No conseguía entender nada. Y cada vez inclinaba más el cuello hacia el lado donde estaba Grillín; tanto, que el tió Simón, intrigado al observar la postura tan estúpida que adoptaba el interrogado, mirando obstinadamente al mismo punto de la sala, tuvo la descabellada, peregrina e imperdonable idea de volverse de pronto.

Fue una desgracia, porque sorprendió la mueca de Grillín y la interpretó muy mal, deduciendo que aquel granuja se dedicaba a hacer monerías a sus espaldas para provocar la risa de sus compañeros a costa del maestro.

Conque lo atacó de modo fulgurante con esta frase vengadora:

—Grillín, para mañana me vas a conjugar por escrito el verbo «hacer el mono», pero en el futuro y en el potencial me pones «yo no haré más» y «yo no haría más el mono», en vez de «yo haré», ¿entendido?

En toda la clase sólo hubo un imbécil que se riera del castigo: Vaquero, el cojo, y esa irreflexiva actitud de mal compañerismo provocó inmediatamente la cólera del maestro de escuela, que se volvió bruscamente hacia Pardillo, todavía con el castigo pendiente de un hilo.

—¡A ver, tú! ¿Vas a decirme la cuarta condición, o no? Pero la cuarta condición no aparecía por ninguna parte. Sólo Grillín sabía cuál era.

«Pues de perdidos, al río —pensó éste—. Más vale que se salve uno de los dos, por lo menos», de modo que, con aire de buena voluntad y de infinita inocencia, como si quisiera hacerse perdonar su mala acción anterior, contestó él en lugar de su compañero. Y lo hizo rápidamente, para que el maestro no tuviese tiempo de hacerle callar.

—¡Estar inscrito en la lista electoral de su municipio!

—¿Pero a ti quién te ha preguntado? ¿Te he preguntado algo yo? —tronó el tió Simón, cada vez más exaltado, mientras su mejor alumno adoptaba una expresión de contrición y estupidez que contrastaba vivamente con su resentimiento interior.

Así acabó, sin más tropiezos, el tiempo dedicado a tomar la primera lección; pero Tintín susurró al oído de Pacho:

—¿Has visto lo que ha hecho el cojitranco ése? Sabes, creo que hay que tener cuidao. No conviene fiarse mucho de él. ¡Debe de ser un chivato!

—¿Tú crees? —se sobresaltó Pacho—. ¿Por qué lo dices?

—No tengo pruebas —respondió Tintín—, pero no me extrañaría nada. Siempre está cuchichiando, es un hipróquita y a mí no me gustan na esos tipos.

Las plumas garrapatearon sobre el papel la fecha correspondiente: Lunes… 189… Efemérides: Comienza la guerra con los prusianos. Batalla de Forbach.

—Oye, Tintín —preguntó Guiñeta—, no lo veo bien: ¿Qué pone allí, Forbach o Morbach?

—¡Forbach! Lo de Morbach era lo que le contaba el otro día a los Cantalejos el artillero de en ca Pardillo, que estaba de permiso. ¡Forbach debe de ser un pueblo!

La tarea se realizó en silencio y, después, un rumor sordo y que fue creciendo poco a poco en volumen e intensidad dio a entender que estaba terminada y los escolares aprovechaban el descanso entre los dos ejercicios para repasar la lección siguiente o intercambiar puntos de vista personales sobre las situaciones respectivas de los ejércitos contendientes.

Pacho salió bien parado del sistema métrico decimal. Las medidas de peso son como las de longitud y tienen todavía dos múltiplos más; y jugueteaba intelectualmente con los miriagramos y los quintales como un forzudo de feria con las pesas de veinte kilos. Hasta consiguió sorprender al tió Simón recitándole los pesos más frecuentes, de mayor a menor y sin omitir nada en su peculiar descripción.

—Si te supieras todas las lecciones como ésta —afirmó el maestro—, te presentaría al Certificado el año que viene.

A Pacho el certificado de estudios no le interesaba: atiborrarse de dictados, cálculos, composiciones de lengua, y eso sin contar la giografía y la historia… ¡Uf! Ni hablar de eso. De modo que no le conmovieron los cumplidos ni las promesas, y si se vio obligado a sonreír fue simplemente porque, aunque flaqueaba un poco en historia y gramática, ahora por lo menos se sentía seguro de que le dejarían salir por la tarde, después de la buena impresión que había causado por la mañana.

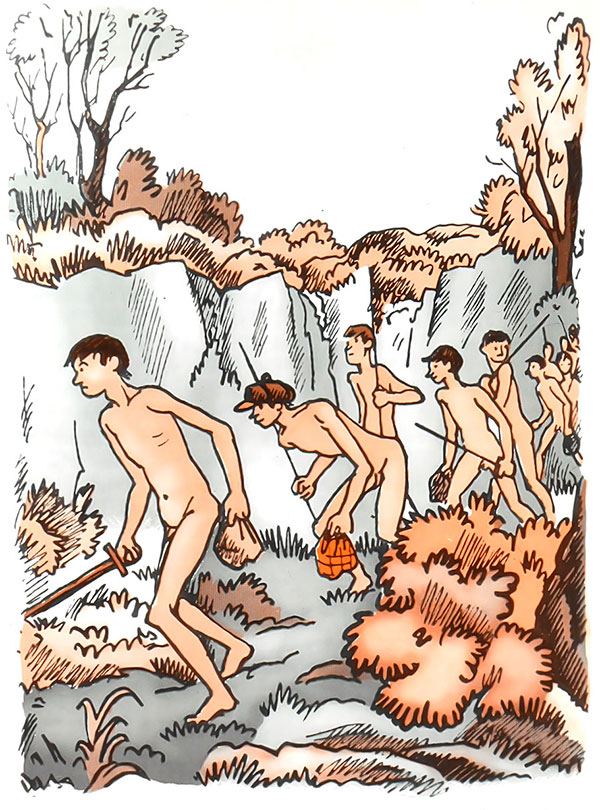

Cuando dieron las cuatro, se fueron pitando a casa para coger el clásico cantero de pan y después se reunieron otra vez en la cantera de Pipote. Entonces Pardillo decidió sacarle partido a la ventaja horaria conseguida y se fue con Gambeta y Granclac a vigilar el lindero, mientras el resto de la tropa se dirigía rápidamente a colocarse en traje de campaña.

Al llegar, Pardillo subió a su árbol y miró. Nada todavía. De manera que aprovechó la oportunidad para reforzar las cuerdas que unían las tiras de goma a la horquilla y al cuero de su tirador y para seleccionar cuidadosamente los cantos: los mejores en los bolsillos de la izquierda y los demás en los de la derecha.

Entretanto, los soldados de Pacho y su jefe se desnudaron bajo la vigilancia de Botijo, que asignaba a cada cual su puesto y alineaba gruesos pedruscos para colocar en ellos las prendas, de modo que no sobresaliese ninguna.

—Coge mi carapito[19] —dijo Tintín a Botijo— y súbete a ese roble. Si ves al negro, al arreaculos o a alguien que no conozcas, silba dos veces pa que podamos quitarnos de en medio.

En ese momento, Pacho, ya de uniforme, lanzó una exclamación encolerizada, dándose con la mano en la frente:

—¡Rediós de redioses! ¿Cómo no me he dao cuenta antes? ¡Ahora no tenemos bolsillos pa meter los cantos!

—¡Mierda, es verdad! —corroboró Tintín.

—¡Qué brutos somos! —confesó Grillín—. ¡Sólo tenemos los palos, y con eso no hay ni pa empenzar!

Reflexionó un instante.

—Vamos a coger los pañuelos y metemos los cantos dentro. Cuando no nos quede na que tirar, nos los atamos a la muñeca.

Aunque los pañuelos no solían ser más que viejos retales de camisa o simples pedazos de trapo, más de media docena de combatientes carecían de él, por la sencilla razón de que, a su juicio, la función de los pañuelos quedaba sobradamente cumplida por las mangas de los blusones y, listos que eran, no encontraban motivo alguno para llenarse los bolsillos con adminículos tan innecesarios.

Anticipándose a las objeciones de esos jóvenes filósofos, Pacho decretó que podía usarse también como «morral de municiones» la gorra propia o la del compañero, de modo que todo pudo arreglarse satisfactoriamente para las necesidades de la tropa.

—¿Estamos?… —preguntó después—. Entonces, ¡andando!

Y con él a la cabeza, Tintín detrás, a continuación Grillín y después todos los demás a la buena de Dios, con el garrote en la mano derecha, el pañuelo atado por las cuatro pintas y lleno de cantos en la otra, avanzaron lentamente. Sus formas delicadas o regordetas, ligeramente temblorosas, se recortaban en blanco sobre los tonos sombríos de la vaguada. En cinco minutos estuvieron en el Matorral Grande.

En ese preciso instante, Pardillo rompía las hostilidades y «apuntaba» a Guiñaluna, a quien quería «partirle la jeta de toas toas,» que decía él.

Entonces fue cuando llegó el grueso de las fuerzas de Longeverne. Los velranos, advertidos por Jetatorcida, émulo y rival de Pardillo, de la presencia de sólo un pequeño grupo de enemigos, y enardecidos todavía por el recuerdo de su victoria de la antevíspera, se disponían a acabar en una sola pasada con los que tenían delante. Pero en el momento justo en que salían del bosque para formar en columna de asalto, les cayó encima, por detrás, una avalancha arrolladora de proyectiles que los obligó a pensárselo mejor y enfrió un tanto su entusiasmo.

Jetatorcida, que se había bajado para intervenir en el zafarrancho, trepó otra vez a su haya para ver si, por casualidad, habían llegado refuerzos al Matorral Grande. Pero lo único que descubrió fue que Pardillo estaba abajo también y, con el tirador dispuesto, se mantenía cerca de Gambeta y de Granclac, los dos igualmente a la defensiva. Nada nuevo, por consiguiente. Y la cosa era que los guerreros de Longeverne, ateridos y tiritando, se habían deslizado silenciosamente tras los troncos de los árboles, ajo la espesura, y permanecían allí sin mover una ceja.

—Volverán a atacar en seguida —predijo Pacho a media voz—; a lo mejor hemos metido la pata al tirar tantas piedras. Ahora saben que los estamos esperando. ¡Atención! Cogí los morrillos, dejay que se acerquen; yo daré la orden de fuego y, después, la de ataque.

El Azteca de los Vados, tranquilo tras la exploración de Jetatorcida, pensó que si los enemigos no se movían y hacían lo mismo que el sábado anterior debía de ser porque, igual que entonces, estaban sin jefe y en situación de notoria inferioridad numérica. En consecuencia, decidió —con la aprobación inmediata de los consejeros supremos, entusiasmados todavía por la captura de Pacho— que estaría muy bien trincar a Pardillo, que ahora volvía a subir a su roble. Seguramente no tendría tiempo de escapar, no podría librarse, le «calentarían» bien y se repetiría la maniobra ya empleada con Pacho. Porque los cantos y chinarros de Pardillo producían siempre numerosas bajas en sus filas, y ya iba siendo hora de darle una buena lección y ventilarle el tirador.

Dejaron que se instalara cómodamente.

En realidad, para este tipo de escaramuzas, en las que el valor personal y la moral general eran la clave de la victoria o la derrota, no hacían falta demasiados preparativos. De manera que, un momento después, los velranos, seguros de su fuerza, blandiendo los garrotes con furia y lanzando feroces aullidos guturales, irrumpieron con ímpetu en el campo enemigo.

En el Matorral Grande de Longeverne habría podido oírse el vuelo de una mosca: sólo crujía el arma de Pardillo, disparando sin cesar.

Los chavales desnudos, agachados, arrodillados o en cuclillas, temblando de frío sin atreverse a confesarlo, tenían todos el canto en la mano derecha y el garrote en la izquierda.

En el centro, junto al roble de Pardillo, Pacho, de pie, completamente oculto por el tronco, adelantaba fieramente la cabeza, con los ojos fijos y llameantes como dardos bajo las cejas fruncidas, el puño izquierdo crispado en torno a su sable de jefe, guarnecido con una cuerda de peonza; seguía atentamente los movimientos del enemigo, con los labios temblorosos y dispuesto a dar la señal.

Y de pronto, estirándose como un diablo salido de una caja, con todo el cuerpo en tensión, dio un salto, al tiempo que su garganta aullaba como en un ataque de locura la orden impetuosa:

—¡Fuego!

Se desencadenó una auténtica oleada, como un estremecimiento.

La ráfaga de piedras del ejército de Longeverne alcanzó de lleno a los velranos, quebrando su entusiasmo, mientras la voz de Pacho, que bramaba furiosamente a pleno pulmón, repetía:

—¡Adelante, adelante! ¡Adelante, rediós!

Y como una legión infernal y fantasmagórica de gnomos surgidos de la tierra, todos los soldados de Pacho, palos y sables en ristre y aullando espantosamente, desnudos como gusanos, saltaron dé su misterioso escondite y se arrojaron con empuje incontenible sobre la tropa de velranos.

La sorpresa, el espanto, el pavor y el pánico atravesaron sucesivamente la banda del Azteca de los Vados, que se detuvo, paralizada ante el peligro inminente y que aumentaba segundo a segundo, y volvió grupas de un golpe y, todavía más rápidamente de lo que había llegado, a grandes zancadas, literalmente enloquecida, se dirigió hacia el lindero protector, sin que uno solo de los fugitivos se atreviese a volver siquiera la cabeza.

Pacho, siempre en primera fila, esgrimía su sable, con los grandes brazos desnudos como aspas de molino; sus piernas nerviosas daban saltos de dos metros y todo su ejército, libre de trabas y contento de poder entrar en calor, corría a toda velocidad y alcanzaba ya con la punta de los garrotes y de las lanzas los costados de los enemigos, que llegaban por fin a la zanja. Iban a calentarlos bien.

Pero la fuga de los velranos no se interrumpió por tan poca cosa. Allí estaba el muro de separación, con el bosquecillo detrás, ralo en el lindero pero cada vez más denso a partir de él. La tropa del Azteca, a la deriva, no anduvo perdiendo tiempo en atravesar la zanja en fila india. Los primeros apuntaron bien, pero los últimos saltaron sin vacilar en pleno matorral, tratando de abrirse una vía de retirada con las manos, con los pies o con lo que fuera.

Desgraciadamente, el sucinto uniforme de los longevernos no les permitía continuar la persecución por entre zarzas y espinos; desde el muro del bosque vieron cómo huían sus enemigos, soltando los garrotes, perdiendo las gorras, tirando los cantos, y cómo se hundían, magullados, azotados, arañados, desgarrados, entre las espinas y la maleza de los matorrales, como jabalíes acosados o ciervos despavoridos.

Pacho sí había entrado por la zanja grande con Tintín y Granclac. Estaba a punto de descargar su garra sobre el hombro estremecido de Guiñaluna, cuyo lomo acababa de tantear ya con el sable, cuando dos estridentes silbidos procedentes de su campo, y que contribuyeron a aumentar aún más el desconcierto enemigo, los detuvieron también en seco a él y a sus soldados.

¿Qué pasaba?

Pacho y los suyos se habían vuelto, inquietos por la señal de Botijo y preocupados de no dejarse ver con aquel vestuario tan equívoco por uno de los guardianes, laico o eclesiástico, oficial u oficioso, de la moral pública de Longeverne o de cualquier otro lugar.

Tras un último vistazo desencantado a la silueta de Guiñaluna, Pacho volvió a subir la zanja para alcanzar el lindero, donde sus soldados esperaban el momento del regreso, abriendo desmesuradamente los ojos para tratar de descubrir qué era lo que había provocado la señal de alarma de Botijo.

Pardillo, que en el momento del asalto había vuelto a bajar del árbol y, como se recordará, conservaba su ropa, avanzó prudentemente hasta la curva del camino para inspeccionar los alrededores.

No necesitó mucho tiempo. Y ¿qué fue lo que vio?

¡Cómo no! Era aquel viejo bruto vagabundo del Beduino que, sorprendido y sobresaltado también por los dos silbidos, movía sus malditos ojillos pitarrosos en todas direcciones, queriendo averiguar la misteriosa causa de aquella señal insólita y vagamente siniestra.