Era peligroso permanecer mucho tiempo de conversación y Raúl, preocupado por haber dejado sola a Verónica, regresó precipitadamente a su choza, no sin tratar de levantar el ánimo de su compañero con la noticia de que se les buscaba con refuerzos enviados desde Iquitos.

No obstante, Julio no se sentía muy tranquilizado. ¿Seguiría su hermano en el río o le habrían hecho prisionero también? ¿Vivía? Y en cuanto a Héctor, ¿cuál habría sido su suerte?

Y la fatídica fiesta del día siguiente, proyectando su sombra amenazadora sobre todos ellos.

Ya se disponía a regresar para comunicar a Sara su encuentro con Raúl, cuando descubrió una planta que había observado con frecuencia en las páginas de sus libros de botánica, a la que era gran aficionado: sus tallos globosos se parecían a los del «maracure» y el chondodendron, del cual los indios amazónicos obtenían el curare para envenenar sus flechas. Rápidamente, recogió unos manojos de la planta y regresó a la choza por el hueco practicado en el entramado.

Quizá porque estaba muy inquieta, Sara debió oírle y pronto se reunía con él.

—¿Te ha ido bien?

—En el terreno de las sorpresas, más allá de lo previsto. ¿Adivinas con quién me he ido a tropezar?

—Con el musculoso caníbal.

—Con el musculoso Raúl.

Por un momento, ella pensó que el calor y la angustia se le habían subido a la cabeza. Pero estuvo escuchando su relato y ya no le cupo duda de que la historia era cierta.

Aquel anochecer, Julio se estuvo entregando a extrañas manipulaciones, cierto que con el riesgo de atraer la atención de sus guardianes: en la escudilla en que le servían el alimento, ya vacía, puso a calentar el «maracure», utilizando para ello pequeños manojos de hierba seca, que pudo poner en combustión gracias a su encendedor. Aquella pasta gomosa, color marrón, en que la planta se fue convirtiendo, parecía muy prometedora.

—Nos va a asfixiar el humo; y, lo que es peor, puede que atraiga la atención de los bárbaros —dijo Sara.

Y llegó la noche con su cortejo de rugidos y toda la inquietud del siguiente día.

Ninguno de los dos y posiblemente ni Raúl ni Verónica lograron conciliar el sueño aquella noche, hasta que, al amanecer, rendidos por la preocupación y la angustia, caían en un pesado sueño.

No duró mucho. Un tam-tam fatídico les puso en conmoción. ¿Iría a empezar la fiesta?

—Sara —dijo Julio—, no tenemos otra arma defensiva que mi rastrillo de flechas, pero quizá antes de que podamos usarla nos la arrebaten.

¿Cómo ocultarla? Se les ocurrió envolverla entre hojas de palma y, cuando les obligaron a salir, Sara movía la vara de hojas a un lado y otro, siguiendo el ritmo de los tambores.

Junto a la laguna, los salvajes se dispusieron en círculo, como para interpretar sus bailes. Cuando eran conducidos hacia allí vieron llegar a Raúl y Verónica, bien guardados por sus «mayorunos».

¡Y pensar que Verónica y Sara se llevaban una alegría terrible cada vez que se veían, que era todos los días, y en aquel momento no se alegraron nada!

Entre las mujeres de la tribu se produjo un movimiento de expectación al divisar a la rubia muchachita de «Los Jaguares». Todas la señalaban e indicaban su brillante y larga cabellera rubia, con gesto de envidia y deseos de posesión.

A pesar de que estaba más muerta que viva, Sara no pudo evitar el pensamiento de que, hasta entre los caníbales, su amiga levantaba oleadas de admiración.

Luego comprendió que aquella admiración podía resultarle cara a Verónica, pues las «mayoranas» habían empezado a pelear entre sí y Sara comprendió que todas querían adjudicarse aquel pelo rubio.

¡Y qué maravilloso le pareció Raúl en aquel momento, sonriéndole a ella, a Sara, mientras protegía con un brazo los hombros de su compañera!

Julio, por el contrario, no parecía tener el pensamiento de proteger los hombros de Sara, más atento a observar detalles y susurrarle por lo bajo:

—En cuanto te haga una señal, arrójame el palo.

Hombres, mujeres y niños fueron congregándose en torno a los danzarines y tomando asiento en el suelo, mientras obligaban a los prisioneros a ponerse en pie.

Pasados unos minutos, por un sendero cubierto de altos árboles, sobre unas andas y precedido por tambores y más danzarines pintarrajeados, llegaba un impresionante individuo llevando una inmensa máscara de tigre. El poblado entero empezó a aclamarle al grito de:

—¡Rey Tigre! ¡Rey Tigre!

El individuo, como un monarca absoluto, pero complaciente, saludaba a su pueblo con los brazos en alto.

Al llegar junto al círculo, pusieron las andas en el suelo e inmediatamente el soberano daba orden de que los festejos comenzasen.

Los danzarines empezaron sus danzas rituales, sin duda en honor de la muerte, ya que el brujo, en el centro del círculo, hacía danzar una calavera adornada con pingajos de colores.

Verónica, cubriéndose el rostro con las manos, se sintió desfallecer y Sara hubiera querido morirse en aquel mismo instante, para evitarse males mayores.

—¡Calma, calma!… —recomendaba Raúl, con su proverbial bondad y disimulando cuanto le era posible su propio terror.

Los espectadores rugían entusiasmados. Indudablemente, tal tipo de fiesta, al menos con asistentes foráneos, no debía ser habitual.

La danza se prolongó por espacio de una hora, hora eterna para los prisioneros, hasta que Rey Tigre hizo una señal y los danzarines se dejaron caer al suelo.

A una orden del tirano, empezó a correr la bebida. Las chicas creyeron que era agua, para que se refrescaran los bailarines, pero, a juzgar por los gritos entusiasmados de los salvajes, debía tratarse de licor.

Y con todos alegres, todos, menos las víctimas, se formó el cortejo, en el centro del cual obligaron a situarse a los cuatro blancos, en dirección a la empalizada donde se encontraba el puma.

Ya junto a ella, los salvajes se hicieron a un lado, situándose en torno a la empalizada para presenciar el espectáculo.

El salvaje musculoso, a una orden de Rey Tigre, presentó a los muchachos una larga vara y un látigo.

—¡Defended vuestras vidas luchando con el puma! —dijo en perfecto castellano, si bien con acento marcadamente centroamericano, el de la máscara de tigre—. ¡Escoged! ¡La vara o el látigo!

¿Qué remedio les quedaba sino obedecer? Julio optó por la vara y Raúl se quedó con el látigo.

Después, con una larga pértiga, uno de los indios abrió el entramado que servía de puerta a la empalizada y el musculoso empujaba a las cuatro víctimas hasta el interior.

La puerta volvía a cerrarse instantáneamente y los cuatro «Jaguares» se encontraron dentro con el hermoso pero temible animal al otro lado del recinto.

El puma, sorprendido por el hermoso regalo que se le ofrecía, se mantuvo unos instantes inmóvil, los ojos de un ámbar luminoso clavados en los muchachos. Los de fuera rugían enardecidos ante el espectáculo.

¡La gran fiesta iba a comenzar!

Pasados unos segundos, con paso ágil y cauteloso, la hermosa fiera iniciaba el avance hacia su presa.

—¡A mi espalda! —ordenó Raúl a las chicas.

Pero ninguna de las dos se movió, a causa de la paralización producida por el terror.

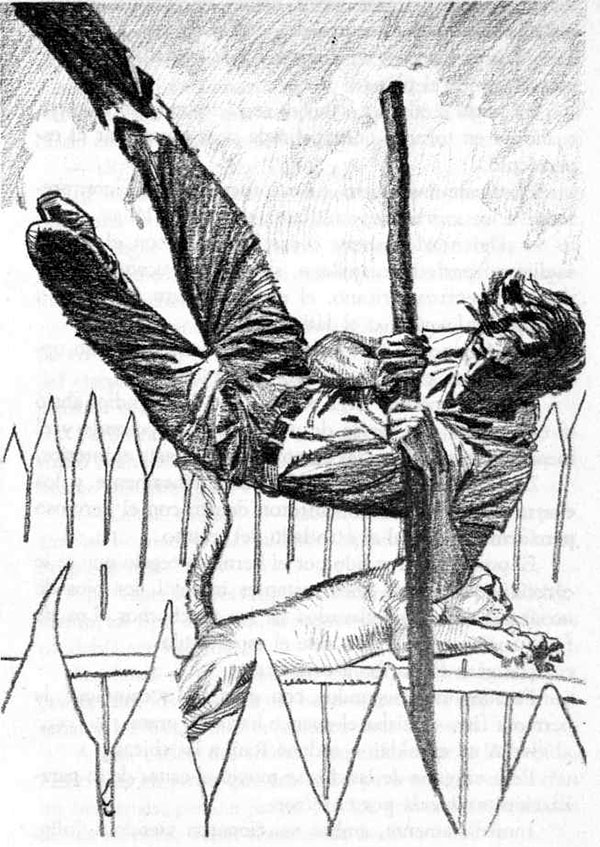

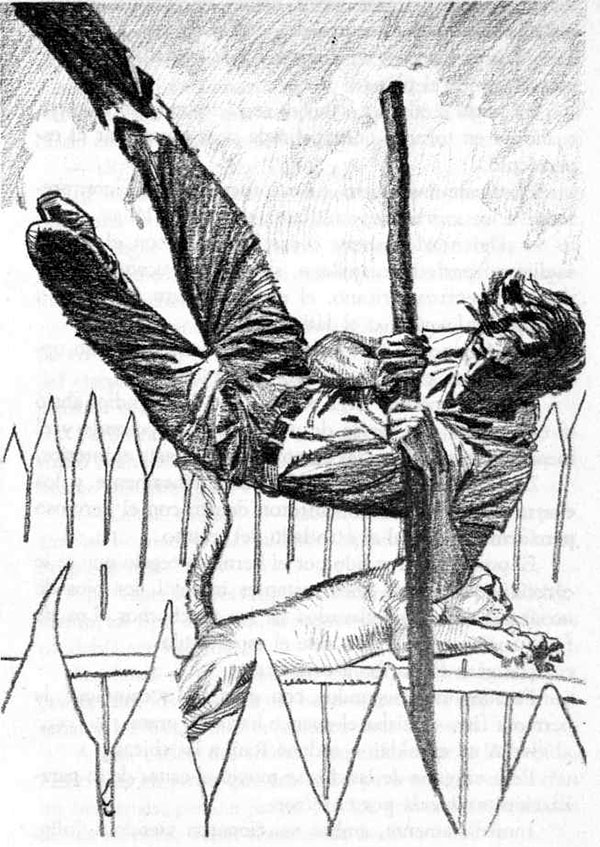

Inmediatamente, ambas reaccionaron viendo a Julio, al que nunca habían supuesto valiente, adelantarse a la carrera hacia la fiera, acortando distancias. Llevaba la vara en la mano, una vara fuerte y flexible como una pértiga y, cuando el animal se lanzó en un salto impresionante, el muchacho se apoyó en la pértiga y saltó limpiamente hasta situarse sobre la alta empalizada, conservando siempre la pértiga en la mano.

Los «mayorunos» mal podían saber que se las habían con un campeón de salto de pértiga. En aquel mismo instante, Sara entregó a Raúl la estaca con las flechas clavadas, libre de hojas, siempre con la vista en cuanto sucedía ante sí.

El temible carnicero, en lugar de atacar al grupo de tres, se revolvió hacia el enemigo que le había burlado.

Y cuando saltó de modo impresionante, tratando inútilmente de alcanzarle, Julio, que había manipulado en el extremo de la pértiga, dejándole adherida una bola de curare, calculó el blanco. Con precisión matemática hundía la pértiga hasta las entrañas de la fiera, dejándola allí.

El animal se revolvió unos momentos, cada vez con menor vigor, hasta caer fulminado.

Toda la tribu era un grito.

Quizá el animal no hubiera muerto, pero el curare ataca a los músculos, produciendo la parálisis, de modo que había dejado de ser peligroso.

En realidad, Julio no había visto nunca la forma en que se preparaba el curare, pero había leído que los indios fundían la caña de la planta. Y a la vista estaba que el resultado era el justo.

Inmediatamente el muchacho saltaba al suelo, yendo a reunirse con sus compañeros.

Sobre sus andas, Rey Tigre se había puesto en pie y parecía furioso. Su gente estaba demostrando que la diversión había parecido corta y deseaban continuarla.

A través de la empalizada, los prisioneros vieron el gesto de aquel monstruo de cabeza entigrada y cómo varios de los guerreros más fuertes se disponían a penetrar en el recinto, armados con sus lanzas.

En medio de aquel griterío ensordecedor, algo se vino a las manos de Sara, trepó a su hombro y mojaba su cara.

—¡Petra! ¡Petra!

Su ardilla estaba allí, lamiéndole la cara y eso no podía significar sino que desvariaba, puesto que la había dejado en Santa Rita de Weil.

Abrumada por la impresión, caía redonda al suelo y Verónica, con estremecedores sollozos, se arrojó sobre ella.

Los tambores volvían a batir con redoblado ardor y los salvajes, despacio, felices con una victoria que daban por descontado, se disponían a atacar.

De pronto, un ruido aterrador y confuso se mezcló al griterío y todo el espacio se ennegreció, llenándose de un humo acre, que se agarraba a la garganta…

• • • • •

A partir del momento en que Héctor se alejara del caimán, ya en tierra firme, tras su chasco al hallar que de la cabina del hidroavión habían desaparecido las cosas que dejara en ella, la «entente» cordial entre Petra y León desapareció totalmente. El mono quería tirar hacia el Este: Petra hacia el Norte.

Héctor, viendo sus forcejeos y considerando que no debía desestimar el instinto de ambos animales para seguir un rastro, experimentaba serias dudas. ¿Debía de seguir a León que, indudablemente, podría conducirle hasta Oscar?

Pero como era apreciativo con Petra, que en tantas ocasiones había demostrado más que instinto verdadero talento, decidió que si ella se empeñaba en seguir hacia el Norte bien podía ser que olfatease el rastro de su ama, con la que tan unida estaba. Apenas conocía al monito y podía hacer mal en otorgarle su confianza.

De modo que la ardilla fue la ganadora, ya que marchó tras ella. Entonces León, con muecas desdeñosas, desapareció por las ramas de los árboles.

—Petra, no me falles… he confiado en ti y nos jugamos mucho en la expedición.

El animal le contemplaba con gesto casi humano.

—Tú tampoco quieres equivocarte, ¿verdad? Bien, adelante, pero con precaución. Acabamos de comprobar que la historia de la tribu en pie de guerra que oímos en Santa Rita es exacta. Por lo menos, sabemos que han atacado al helicóptero y a su piloto.

La marcha, con su carga a la espalda bajo el implacable calor que le dejaba envuelto en sudor al menor esfuerzo, no era fácil.

Petra se adentró por un pantano en el que se hundía sin remedio cada vez más profundamente a causa del fango movedizo y tuvo que volver con esfuerzo atrás, bordearlo y buscar otro camino, siempre al Norte. Así se internó en la selva, a través de un bosque tupido.

—En todo caso, si los «mayorunos» se hallan en pie de guerra, también se dedican al comercio y la explotación del caucho —se dijo al pasar por entre los árboles provistos de pequeños recipientes, sobre los que goteaba el látex—. Y sin duda es un negocio próspero.

Caminando por entre aquellos ejemplares de Hevea Brasiliensis o árbol de Pará, perdió un poco la dirección y hubo de enderezarse, con el evidente descontento que Petra sabía tan bien manifestar. No podía arriesgarse y miraba a todas partes antes de avanzar, por temor a un mal encuentro. Si sus compañeros se encontraban en aquella zona o en sus proximidades, y era evidente que sí, no podía cometer errores.

Los rayos rojizos de un sol en su ocaso le dictaron la conveniencia de buscar un refugio donde pasar la noche. En la oscuridad no podía avanzar, porque las «cochas» y canales podían ser otras tantas trampas mortíferas, sin contar las fieras.

Eligió un árbol alto aprovechando una difusa luz que desaparecía lentamente de la faz de la tierra y se acomodó entre las ramas de la copa, atándose para no caer mientras dormía.

Petra se acomodó a su lado. ¡Cuánto bien le hacía su presencia en aquella inmensidad!