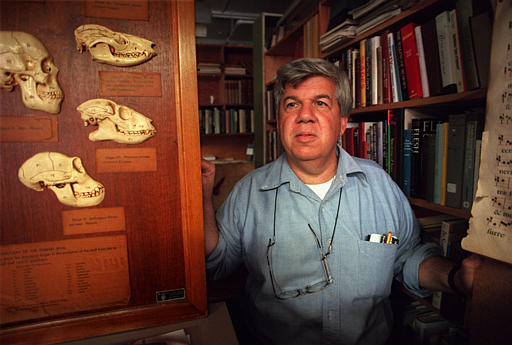

FIGURA 5.1: Stephen Jay Gould murió en mayo pasado. Sus ideas y teorías, no.

Quien quiera introducirse en el popular deporte del Tiro al Darwin no lo puede tener más fácil. Casi todos los argumentos antidarwinianos inteligentes están expuestos con admirable claridad en el capítulo VI de El origen de las especies, titulado «Dificultades de la teoría». Así introduce el autor su casi ácida autocrítica:

Mucho antes de haber llegado a esta parte de mi trabajo, al lector se le habrán ocurrido multitud de dificultades. Algunas son tan graves que ni siquiera hoy puedo reflexionar sobre ellas sin sentir que me tambaleo; pero, hasta donde puedo juzgar, la mayor parte de ellas son sólo aparentes, y las que son reales no resultan, creo, fatales para mi teoría.

Darwin expone allí los problemas que le habían torturado durante más de veinte años, probablemente desde el mismo momento en que desembarcó del Beagle con su colección de especímenes y la mente hirviendo en pleno cambio de paradigma. ¿Cómo se llega a formar una especie (por ejemplo, un murciélago) a partir de otra que tiene una forma y unos hábitos completamente diferentes (por ejemplo, un mamífero terrestre)? ¿Cómo puede la misma fuerza, la selección natural, generar algo tan trivial como la cola de una jirafa, que no sirve más que para espantar moscas, y también el ojo del águila, «una estructura tan maravillosa que apenas podemos comprender enteramente su inimitable perfección»? ¿Cómo evolucionan instintos tan chocantes como el que permite a las abejas diseñar unas colmenas «que prácticamente han anticipado los descubrimientos de los matemáticos más profundos»? Y, sobre todo, su autocrítica favorita: ¿Por qué no vemos por todas partes las innumerables formas transitorias que la teoría predice entre una especie y otra? Si el león y el tigre derivan de un ancestro común por selección natural, ¿dónde está toda la colección de gradaciones entre el ancestro y el león, por un lado, y entre el ancestro y el tigre, por otro? O, para expresarlo en la prosa del propio Darwin: «¿Por qué no está toda la naturaleza en confusión, en lugar de aparecer las especies como las vemos, bien definidas?».

Darwin tanteó varias soluciones parciales a esta última dificultad, que llegó a ser para él una lacerante obsesión. Conjeturó, por ejemplo, que las propiedades de una especie no dependen tanto del clima local —que a menudo cambia suave y gradualmente con la distancia— como de su interacción con las demás especies de la zona, que no tienen por qué formar ninguna clase de continuum. También sugirió que, aunque en un momento inicial pudiera muy bien haber existido una gradación completa, los dos extremos de ésta podrían, concebiblemente, haber acabado exterminando a todos los intermedios, aunque sólo fuera porque éstos estaban en inferioridad numérica. Darwin, sin embargo, sólo le daba una importancia relativa a esa clase de conjeturas. Intuía que podrían aplicarse a algunos casos concretos, pero sabía que no ofrecían una explicación general satisfactoria.

Un fenómeno tan extendido, por no decir universal, como la carencia de formas de transición debía quedar explicado por el mismo núcleo de su teoría de la evolución, no por algún que otro parche improvisado con mejores o peores reflejos. La única explicación que podía convencer a Darwin era la propia dinámica de la selección natural. Su teoría implicaba que las variantes iban surgiendo de forma continua, y reemplazando a sus propios ancestros cada vez que supusieran una mínima ventaja. Así pues, no se trata de que en algún momento pasado coexistieran todas las gradaciones y haya ahora que encontrar una razón para la desaparición de las intermedias. Es que, en el mismo momento en que aparece una nueva variante ligeramente ventajosa, la forma anterior resulta exterminada, y así sucesivamente:

Si miramos a cada especie como derivada de alguna otra forma desconocida, tanto su [especie] progenitora como todas las variedades de transición habrán sido, en general, exterminadas por el propio proceso de formación y perfeccionamiento de la nueva forma.

Ésa era la única explicación que Darwin podía aceptar. Si no vemos las formas de transición es porque sus propios hijos se las han comido, por así decir. Se trata de una mera consecuencia del mecanismo de la selección natural, y por lo tanto queda explicado que la distinción nítida entre las especies actualmente vivas sea un fenómeno prácticamente universal. Pero —ay— la explicación llegaba con una bomba escondida bajo el brazo. Si la razón de que las especies estén hoy bien definidas es que los intermediarios se extinguieron en el proceso, ¿por qué no aparecen esas formas de transición en el registro fósil? Darwin, por supuesto, reconoció este problema antes que nadie:

Pero, precisamente en la medida en que este proceso de exterminio [de cada variante intermedia por su sucesora] ha actuado en una enorme escala, igual de enorme debe ser el número de variedades intermedias que han existido en el pasado de la Tierra. ¿Por qué, entonces, no está cada formación geológica y cada estrato repleto de tales eslabones intermedios? La geología, ciertamente, no revela ninguna cadena finamente graduada de ese tipo; y ésta, tal vez, es la objeción más grave y evidente que puede aducirse contra mi teoría. La explicación reside, según creo, en la extrema imperfección del registro geológico.

El argumento deja un regusto amargo. Para escapar de una avispa, Darwin se ve obligado a saltar a un lado del camino y… se cae en una zarza. Para colmo, a medida que pasaba el tiempo desde la publicación de El origen de las especies, las espinas de la zarza fueron creciendo (gradualmente, desde luego) hasta transformarse en cimitarras. El registro fósil es imperfecto, sí, pero tras un siglo de meticulosas excavaciones, repartidas por todo el mundo y ejecutadas con unas herramientas técnicas cada vez más perfeccionadas, un pequeño grupo de paleontólogos empezó en los años sesenta (del siglo XX) a pensar que las pesadillas de Darwin con la falta de formas intermedias estaban más que justificadas. Las evidencias del registro fósil no respondían en general a las predicciones del gradualismo darwiniano. Y, cuando un hecho bien establecido discrepa de una idea, la práctica científica usual no es ignorar el hecho —como habían venido haciendo los paleontólogos durante cien años—, sino reexaminar la idea. Uno de aquellos jóvenes rebeldes, Stephen Jay Gould, lo expresó así más tarde:

[El problema de las especies en paleontología] se centraba en la dificultad de decidir dónde acababa la especie ancestral A y empezaba la especie descendiente B en esa transición gradual y continua. Sin embargo, mientras definían así la cuestión en sus escritos generales, todos los paleontólogos sabían que el mundo práctico de la recolección de fósiles raramente imponía tal dilema. La inmensa mayoría de las especies aparecen completamente formadas en el registro fósil y no cambian sustancialmente durante el largo periodo de su existencia posterior (que puede ser de 5 o 10 millones de años para los invertebrados marinos). (GOULD, 1991.)

Gould y su colega Niles Eldredge se atrevieron en 1972 a proclamar que el emperador estaba desnudo, y propusieron la teoría del «equilibrio puntuado» (Gould, por cierto, ha reconocido que fue él quien inventó ese nombre horrísono, pero que la mayor parte de las ideas provenían de Eldredge). El equilibrio puntuado no pretende, en principio, más que describir correctamente lo que muestran los estratos geológicos —que las especies son esencialmente estables y la mayoría de los cambios ocurren sólo cuando aparecen nuevas especies—, en lugar de distorsionar esas evidencias hasta hacerlas pasar por el embudo de los dictados teóricos.

FIGURA 5.1: Stephen Jay Gould murió en mayo pasado. Sus ideas y teorías, no.

El 20 de mayo de 2002, cuando este libro estaba a punto de entrar en la imprenta, Gould murió de cáncer en Nueva York a los 60 años de edad. Lo que queda de este capítulo, sin embargo, y aunque pueda parecer una especie de epitafio científico, estaba ya escrito antes de esa fecha, y me he limitado a poner los tiempos verbales en el deprimente pretérito que ahora les corresponde. Gould era uno de esos infrecuentes científicos creativos que se mueven continuamente al borde del precipicio. Si algo le ponía en marcha era detectar una idea preconcebida que todos sus colegas daban por sentada de forma acrítica o irreflexiva. Cuando creía haber identificado una, desplegaba una apabullante artillería pesada y se hartaba de repartir bombazos silogísticos a diestro y siniestro. La jerarquía de la biología evolutiva, conservadora como es de rigor, se replegaba entonces a los refugios de invierno para aguantar el chaparrón, analizaba con lupa la metralla y reemergía con las uñas mejor afiladas. ¿No estaría cayendo Gould en una u otra clase de herejía pseudomística? ¿No estaría cargando los depósitos del creacionismo con un queroseno altamente inflamable, aun cuando no acabara de decidirse a prender la cerilla? ¿No reflejarían sus propuestas científicas una inconfesable servidumbre a Dios sabe qué prejuicio religioso o convicción política? Cuando esto ocurría, Gould rebufaba y aseguraba a todo el que quisiera oírle —sus lectores son numerosos, tanto dentro como fuera de la biología profesional— que había sido malinterpretado por la ortodoxia, y que lo que él quería decir era, si bien se miraba, perfectamente encajable en el darwinismo de pura cepa. Pero entonces, le decían los jerarcas, ¿dónde está la novedad? Y allá que iba Gould a enseñarles dónde estaba la novedad, y vuelta a empezar. La historia se repitió con los varios ataques artilleros de Gould contra los excesos del adaptacionismo, contra la fe en el gradualismo o contra el prejuicio del progreso en la historia natural, por citar tres de sus blancos favoritos.

La teoría del equilibrio puntuado ha seguido exactamente estos meandros durante los últimos treinta años, hasta el extremo de que averiguar qué es exactamente lo que propone ese modelo requiere en la actualidad un espíritu analítico bastante perseverante. Pero ese historial sinuoso no garantiza la exactitud de la sentencia, dictada por la recompuesta ortodoxia, de que el equilibrio puntuado no es más que una hebra de humo imaginaria metida en el ojo del darwinismo. Lean el dictamen de la jerarquía en la cortante pluma de su portavoz oficial Richard Dawkins:

Lo que debe decirse, alto y claro, es la verdad: que la teoría del equilibrio puntuado reposa firmemente en la síntesis neodarwiniana. Siempre lo hizo. Llevará tiempo deshacer el daño infligido por la inflada retórica [de Gould], pero se deshará. (DAWKINS, 1986.)

Amén. «Sin embargo se mueve», dan ganas de susurrarle a nuestro perro. Intentemos abrirnos camino entre la inflada retórica de Gould y la verdad revelada de Dawkins. Como no somos ningún jurado de un premio de poesía, podemos permitirnos examinar qué hay de interés científico en esta batalla campal que, mal que les pese a los amantes de la ley y el orden, ya va durando tres décadas y sigue sin estar resuelta satisfactoriamente.

Eldredge y Gould se rebelaron en 1972 contra la ceguera selectiva de sus ortodoxos colegas, pero no se puede decir que su teoría del equilibrio puntuado encarnara ninguna clase de llamada a las armas. Los autores sostenían que las especies eran estables salvo en las crisis (puntuaciones), pero se apresuraban a añadir que eso, y no la gradación morfológica, era exactamente lo que cabía esperar en el registro fósil según la síntesis neodarwinista. Su intención no era derrocar a Darwin, sino exactamente la contraria: mostrar que la pesadilla de Darwin con la falta de formas intermedias estaba injustificada. Eldredge y Gould se apoyaron explícitamente en un modelo de especiación (generación de nuevas especies) llamado alopátrico, formulado por uno de los más brillantes teóricos sintéticos, el matemático Sewall Wright, y desarrollado por el ornitólogo Ernst Mayr, uno de los evolucionistas contemporáneos más prestigiosos. Según el modelo alopátrico, las nuevas especies no se forman por la transformación gradual de una especie ancestral entera. Lo que ocurre es que un pequeño grupo que vive en la periferia de la gran población queda aislado por algún accidente geográfico. Como simple consecuencia de su tamaño, un grupo pequeño posee propiedades estadísticas peculiares que le hacen proclive al cambio rápido. Por ejemplo, una variante favorable puede imponerse mucho más de prisa de lo que lo haría en una población grande, en la que cualquier innovación tiende a diluirse. Incluso una variante que no suponga ninguna ventaja puede imponerse en un pequeño grupo con cierta facilidad, debido al mero error de muestreo, es decir, a que el grupo pequeño no contiene inicialmente una muestra representativa de todas las variantes existentes en la población grande.

Aclaremos que lo que Eldredge y Gould entienden por especiación rápida es un proceso que muy bien puede durar 10.000 años o más: un pestañeo en las escalas de los geólogos, pero tiempo suficiente —así lo subrayaron los autores— para que opere la selección natural convencional. Así, sin proponer nada muy extraño, sin más que tensar al límite los ritmos del darwinismo más ortodoxo, el equilibrio puntuado podría explicar la falta de transiciones que tanto había torturado a Darwin: la selección natural, con todas sus gradaciones y sus formas intermedias, ocurría realmente, pero en una zona tan pequeña y en un tiempo tan (geológicamente) corto que no dejaba su huella fósil en los estratos. Una vez formada la nueva especie en su retiro alopátrico, siempre es posible que se vuelva a diseminar por una zona geográfica amplia, pero para entonces es lo suficientemente distinta de la antigua especie como para que los apareamientos cruzados resulten imposibles, o al menos produzcan sólo descendencia estéril. Si esto ocurre, es posible que la nueva especie reemplace por completo a la antigua y luego permanezca estable durante 5 o 10 millones de años. Sólo en ese caso quedará inmortalizada en el registro fósil. Y los estratos geológicos serán exactamente como los vemos: la especie parece surgir bruscamente, ya plenamente formada, y su morfología permanece constante mientras dura su existencia.

Visto de esta forma, el equilibrio puntuado dista mucho de ser la bestia parda antidarwinista en que han querido convertirlo sus críticos. La teoría restringe el cambio evolutivo a los infrecuentes acontecimientos de generación de nuevas especies, pero se apoya para ello en los modelos de especiación de Sewall Wright y Ernst Mayr, dos socios fundadores de la teoría sintética. Lo que ocurre durante esos raros eventos de especiación sigue el más estricto de los guiones darwinistas: selección natural, cierto que acelerada, y tal vez ayudada por fenómenos estadísticos como el error de muestreo y la deriva genética, pero nada que honradamente pudiera merecer la excomunión.

¿Qué pasó entonces? Que a lo largo de la década de los setenta Gould —ya sin la connivencia de Eldredge— fue perdiendo la fe en la selección natural y el poder creativo de la adaptación al entorno. La razón no tenía mucho que ver con las apariencias del registro fósil, sino más bien con la progresiva inmersión del científico en los viejos textos de la Naturphilosophie, la gran tradición de la biología alemana decimonónica, que siempre evitó distraerse con las variaciones superficiales de los individuos y los linajes, más o menos favorecidas por las presiones del medio, para concentrarse en el bauplan o plan básico de diseño que caracteriza no ya a una especie, sino a clases completas de mayor entidad jerárquica (phyla) que agrupan a un gran número de especies. Un plan básico que, para la Naturphilosophie, constituía el verdadero secreto de la forma y el funcionamiento de los seres vivos, y sobre el que las adaptaciones amasadas gradualmente por la selección natural no eran más que matices de escasa relevancia.

Uno de los efectos de la incursión de Gould por los territorios de la morfología alemana fue su deslumbrante y valeroso libro Ontogenia y filogenia, de 1977, donde rescató del naufragio parte de la denostada teoría de la recapitulación de Haeckel, que sostuvo hace más de un siglo que el desarrollo embrionario de un organismo (la ontogenia) reproducía la historia evolutiva de su especie (la filogenia). Y otro de los efectos fue que Gould empezó a conceder más importancia evolutiva a los supuestos motores internos del cambio, a las tendencias o inestabilidades intrínsecas del bauplan, a los efectos en cascada de cualquier pequeño ajuste en las reglas básicas del desarrollo embrionario, que a los meticulosos y superficiales oficios de la selección natural darwiniana.

Pero entonces, si la selección natural había bajado un pie del trono, ¿no habría una interpretación más radical del equilibrio puntuado? ¿No habría sido demasiado tímido en el artículo que firmó con Eldredge en 1972? Gould decidió que así era, y hacia 1980 dejó de tratar al equilibrio puntuado como una explicación ortodoxa de la desconcertante estabilidad de los fósiles para pasar a presentarlo como un verdadero argumento contra el darwinismo. El siguiente extracto es de un artículo que Gould publicó en 1980 en la revista profesional Paleobiology, desempolvado gracias al celo documental del filósofo Daniel Dennett:

La especiación no es siempre una extensión de la sustitución alélica gradual y adaptativa hasta obtener un efecto mayor, sino que puede representar, como argumentó Goldschmidt, un estilo diferente de cambio genético: la reorganización rápida del genoma, quizá no adaptativa. [… En este tipo de especiación brusca] el aislamiento reproductivo llega primero y no puede considerarse una adaptación en absoluto. Podemos, de hecho, invertir la percepción convencional y argumentar que la especiación, mediante la formación estocástica de nuevas entidades, aporta la materia prima de la selección. (GOULD, 1980.)

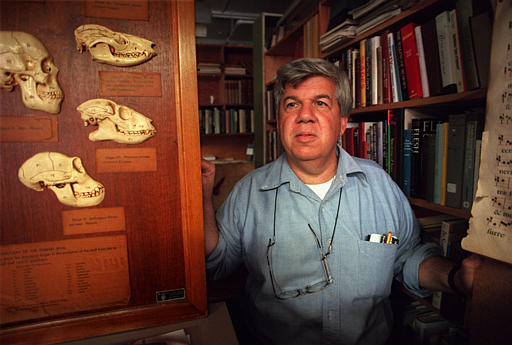

Por si a alguien le queda alguna duda de las revolucionarias intenciones del Gould de 1980, baste mencionar que el título del artículo técnico recién citado es «¿Está emergiendo una nueva teoría general de la evolución?». Ni más ni menos. Pero un momento, ¿quién es ese Goldschmidt que aparece en el texto? ¿No será el maestro de herejes Richard Goldschmidt, el descarriado evolucionista alemán que propuso en 1940, en un infame opúsculo titulado La base material de la evolución, la pecaminosa teoría de la macromutación, según la cual las nuevas especies se formaban mediante grandes saltos repentinos que nada tenían que ver con el gradualismo darwiniano? Pues en efecto, ése era el Goldschmidt mencionado por Gould. ¡Satanás! Aquello ya pasaba de castaño oscuro.

Ahora se entiende mejor que el equilibrio puntuado, versión dos punto cero, enfureciera sobremanera a la ortodoxia darwinista. «Podríamos decir que “agrio” es el calificativo más suave para el tono de los comentarios que los darwinistas más significados han hecho sobre el equilibrio puntuado», ha escrito con exquisita diplomacia británica el filósofo de la evolución Michael Ruse. Aplicando una descriptiva más mediterránea, podríamos tipificar los hechos como un descuartizamiento intelectual sin fisuras. Para colmo, los creacionistas enmarcaron el artículo de Gould en sus capillas y proclamaron a los cuatro vientos la muerte del darwinismo a manos de uno de sus más célebres pensadores contemporáneos. Gould, atrapado entre el fuego amigo y la plegaria enemiga, acabó por asustarse. En 1982, sólo dos años después de haber anunciado el despuntar de una «nueva teoría general de la evolución», se replegó a posiciones más aceptables. Declaró explícitamente que «el equilibrio puntuado no es una teoría de la macromutación» y no volvió a hablar en público de reorganizaciones rápidas del genoma ni de estilos diferentes de cambio genético ni, por supuesto, del maldito Goldschmidt. «Nuestra teoría», aseguró después con la contundencia del humillado, «no se vincula a ningún mecanismo nuevo ni violento, sino que sólo representa la elección de la escala correcta para situar los sucesos ordinarios en la vastedad del tiempo geológico».

FIGURA 5.2: El maestro de herejes Richard Goldschmidt, creador del monstruo esperanzado.

Henos aquí de vuelta a la versión uno punto cero del equilibrio puntuado. Sólo que esta vez, con tanto énfasis conciliador en que todo es ortodoxia bajo el sol. Gould se lo puso en bandeja a la irritada jerarquía, que, como hemos visto hace un par de páginas, se apresuró a proclamar «la verdad: que la teoría del equilibrio puntuado reposa firmemente en la síntesis neodarwiniana». Varios evolucionistas empezaron también entonces a advertir de que las opiniones expresadas por Gould en sus ensayos divulgativos no reflejaban en modo alguno los puntos de vista de la comunidad científica. Veamos un ejemplo del ortodoxo John Maynard Smith:

Gould ocupa una posición bastante curiosa, sobre todo a este lado del Atlántico [el lado americano]. Dada la excelencia de sus ensayos (para el lector general), ha acabado siendo considerado por los no biólogos como el teórico evolucionista más destacado. Por el contrario, los biólogos evolucionistas con quienes he hablado de su obra tienden a verle como un hombre cuyas ideas son tan confusas que apenas merece la pena preocuparse por ellas, pero también se le considera un hombre que no debería ser criticado públicamente porque, al menos, está de nuestra parte frente a los creacionistas. Todo esto carecería de importancia si no fuera porque está dando a los no biólogos una imagen en gran medida falsa del estado de la biología evolutiva. (RUSE 2001.)

En efecto, Gould «al menos» está de parte de Maynard Smith frente a los creacionistas, y fue uno de los principales testigos a favor de la enseñanza de la evolución durante el célebre juicio de Arkansas, un estado norteamericano que pretendía en 1980 impartir en sus escuelas el mensaje literal de la Biblia en pie de igualdad con el darwinismo. De hecho, Gould se pasó la mitad del juicio de Arkansas explicando al tribunal que lo que él había dicho no era lo que los creacionistas decían que había dicho. En el terreno estrictamente científico, sin embargo, Gould no está en absoluto de parte de Maynard Smith, a quien ha llamado públicamente «fundamentalista darwiniano», «fanático adaptacionista» y víctima de un «fervor ultradarwinista apocalíptico». Y eso que ambos fueron en la juventud marxistas y buenos amigos.

El británico Simon Conway Morris, tal vez el mejor especialista contemporáneo en la evolución temprana de los animales, y un científico elevado por el propio Gould a unos altares revolucionarios a los que él nunca solicitó encaramarse, ha admitido, pese a todo lo anterior:

Los puntos de vista de Gould han ayudado mucho a sacudir las ortodoxias establecidas, incluso si, cuando el polvo se ha posado, el edificio de la teoría evolutiva no parece muy cambiado. (CONWAY MORRIS, 1991.)

¿Qué nos queda después de esta travesía? ¿Nada, como dice Dawkins? ¿Una inextricable confusión, como denuncia Maynard Smith? ¿Una aburridísima polémica sobre los ritmos relativos del cambio morfológico, como sostienen casi todos los demás ortodoxos? Es evidente que yo creo que queda mucho más que todo eso. De otro modo no les hubiera mareado a ustedes con tanto meandro. Pero esperen, no me denuncien todavía a la policía gradualista: yo no sé si el Gould incendiario de 1980 estaba en el camino correcto o no. Lo que sí sé es que aquellas ideas no fueron propiamente refutadas. Simplemente fueron aplastadas, que es muy distinto. Y más aún: creo que, si algo ha habido de confuso en la larga y encomiable trayectoria científica de Gould, no son sus propuestas innovadoras, que por muy discutibles o extravagantes que puedan resultar a ciertos oídos, siempre están expresadas con una encomiable claridad. El episodio más confuso que nos ha regalado Gould es precisamente su retirada forzosa y balbuceante, en 1982, a los cuarteles de la ortodoxia. Una retirada, creo, más aparente que real.

Para ver qué nos queda hoy del equilibrio puntuado, debemos distinguir nítidamente su componente teórica, relativa a los mecanismos evolutivos hipotéticos (ora la ortodoxa especiación alopátrica, ora la impronunciable reorganización genómica) de su componente empírica, que pretende ser una mera descripción de las pautas temporales del cambio en el registro fósil. Empecemos por lo segundo. Uno de los discípulos del teórico sintético Dobzhansky, Francisco J. Ayala, ha escrito recientemente:

Estudios detallados en depósitos abundantes de fósiles favorecen en unos casos al gradualismo y en otros al equilibrio puntuado. Pero la polémica no es sobre si sólo uno o el otro patrón ocurre, sino sobre su frecuencia relativa. Algunos paleontólogos argumentan que la evolución morfológica es en la mayor parte de los casos gradual y otros piensan exactamente lo contrario. […] Se trata de una polémica que, al fin y al cabo, no tiene mucha enjundia, aun cuando ha recibido bastante atención en los medios de opinión pública. (AYALA, 2000.)

Y ahora demos la palabra al otro autor del equilibrio puntuado, Niles Eldredge, un científico aplicado al que nadie cuestiona, un paleontólogo de corte conservador que nunca acompañó a Gould en sus incursiones revolucionarias, y un darwinista plenamente ortodoxo por cuanto siempre fue, y sigue siendo, un firme creyente en el poder omnímodo e indisputado de la selección natural y la adaptación al entorno. En 1995, sabiendo ya muy bien a lo que se exponía si se le escapaba una coma, Eldredge escribió:

La evolución no transforma las especies de modo inevitable e irrevocable mientras persisten a lo largo del tiempo geológico. Por el contrario, lo más frecuente es que las especies parezcan no ir a ninguna parte, evolutivamente hablando. […] La estasis [la estabilidad de las especies a lo largo de toda su existencia] está ahora abundantemente documentada como el patrón paleontológico predominante en la historia evolutiva de las especies. […] El escaso cambio progresivo de cada especie que vemos en el registro fósil es, sencillamente, demasiado lento para dar cuenta de los grandes cambios adaptativos logrados por la evolución.

[…] La historia evolutiva afirma que, lejos de ser inevitable, el cambio adaptativo no sobreviene con el mero paso del tiempo, sino que parece estar concentrado en tiempos y lugares particulares en la historia de todos los linajes. El cambio adaptativo parece ocurrir sobre todo como acontecimientos discretos en la historia de la evolución. (ELDREDGE, 1995.)

Nada, según Dawkins. Mitad y mitad, según Ayala. Más de la mitad, según Eldredge. Por lo que a mí respecta, no creo que sea necesario esperar otros treinta años para conocer el segundo decimal del recuento estadístico. Podemos dar por sentado sin riesgo que, después de todo, una parte muy considerable —tal vez mayoritaria, pero da igual— de las especies del registro fósil aparecen ya plenamente formadas en los estratos y «no parecen ir a ninguna parte» durante los varios millones de años que permanecen en el escenario. En el porcentaje de casos en que las especies sí varían —sea ese porcentaje la mitad o menos de la mitad, da igual—, el cambio progresivo es «demasiado lento para dar cuenta de los grandes cambios adaptativos logrados por la evolución». Pues bien, esto un hecho y demanda a voces una explicación, porque no hay nada, ni en el darwinismo ni en el neodarwinismo, que hubiera predicho esa extraña pauta. ¿Cómo se nos puede pedir que miremos hacia otro lado porque la discusión sobre las frecuencias relativas es aburrida? O, como dice el de Oxford: «Llevará tiempo deshacer el daño infligido por la inflada retórica, pero se deshará». Por favor, que esto no es un cursillo prematrimonial en una parroquia de barrio. La evolución es una ciencia como cualquier otra, pese a los iluminados esfuerzos de sus predicadores por convertirla en una catequesis.

Bien. ¿Qué podemos decir de la otra componente del equilibrio puntuado, la parte hipotética relativa a los mecanismos evolutivos? Eldredge, al igual que Dawkins y muchos otros, cree que no hace falta más explicación que la selección natural. Es posible que así sea, pero esto implicaría dos cosas.

Primero, que la causa prácticamente única del cambio adaptativo —es decir, la razón de que existan ojos, alas y cerebros— es la especiación alopátrica ideada por el matemático Sewall Wright. Puesto de otra forma: la apabullante complejidad de diseño de los ojos, las alas y los cerebros se debe, casi exclusivamente, a que de vez en cuando un pequeño grupo de individuos se queda aislado de su población matriz y, gracias a ello, ve facilitada la alteración gradual de sus frecuencias alélicas. Si los ortodoxos piensan realmente esto, deberían enmarcar las ecuaciones de Sewall Wright en una hornacina.

Y segundo, que las vastas extensiones de tiempo sobre las que el gradualismo carga la responsabilidad de la evolución no son, después de todo, tan vastas. Si cada especie dura varios millones de años, y si casi todo el cambio ocurre en unas decenas de miles de años, el tiempo eficaz disponible para toda la evolución en la Tierra debe recortarse entre cien y mil veces: ya no son 4.000 millones de años, sino entre 40 y 400 millones de años. El tiempo eficaz para toda la evolución animal, desde la aparición del primer gusano rastrero hasta el primer pintor rupestre, podría llegar a contraerse hasta… ¡600.000 años! Ese tiempo, les recuerdo, es más o menos el que ha transcurrido desde los preneandertales de Atapuerca hasta nuestros días. Si viviéramos en el siglo XIX, podríamos decir con el nefasto Lord Kelvin: «La Física dice no a la evolución», y Darwin saldría corriendo a desempolvar sus modelos lamarckistas. Pero en fin, ninguno de estos dos puntos supone una refutación del neodarwinismo. Simplemente son dos cuestiones de énfasis que —seguramente a causa de mi torpeza— no suelo ver subrayadas en los textos sagrados de la teoría sintética.

Que la selección natural pueda explicar sin ninguna ayuda las observaciones del equilibrio puntuado no es un hecho: es una creencia. Gould consideró que se precisaba otro mecanismo más rápido de especiación —lo que es otra creencia—, y propuso «un estilo diferente de cambio genético», tal vez «la reorganización rápida del genoma». Cuando el establishment se le echó encima, Gould, que nunca fue un buen genetista, pensó que su talón de Aquiles eran esas vagas propuestas sobre cambios genómicos, y las retiró para limitar daños. Pero siguió plenamente convencido de la necesidad de un mecanismo genético más rápido que la selección natural. Y de hecho, ya después de su aparente arrepentimiento público, propuso uno que imaginaba más tragable:

No es probable que los darwinistas, con sus tradicionales preferencias por el gradualismo y la continuidad, canten alabanzas a los grandes cambios fenotípicos [cambios de forma o de cualquier otra característica externa] inducidos rápidamente por pequeños cambios genéticos que afectan al desarrollo temprano; pero nada en la teoría darwiniana prohíbe esos sucesos, puesto que persiste en ellos la continuidad subyacente de los pequeños cambios genéticos.

¿Lo ven? Gould pensó que la ira ortodoxa no se debía a su propuesta de cambios externos (fenotípicos) grandes y rápidos, sino a su propuesta de cambios genéticos grandes y rápidos. Así que se apresuró a borrar del mapa las famosas «reorganizaciones genómicas» y se buscó otro modo, genéticamente gradual pero externamente brusco, de seguir en sus trece. Nadie consideró inaceptable esta nueva propuesta. Y, sin embargo, para ser coherentes, los ortodoxos deberían haberla quemado en la misma hoguera que la anterior. Porque al darwinismo le debería dar igual la naturaleza gradual o brusca del cambio genético. Lo que precisa el darwinismo es gradualismo en las cualidades externas, de manera que se genere en la población una gama continua de formas y propiedades sobre la que pueda actuar la selección natural. Si es preciso partir el genoma en mil pedazos para que a un tigre le crezcan los dientes medio milímetro, hágase: eso es darwinismo puro. Pero si una mutación ínfima en un solo gen crea de pronto un tigre con dos alas y ocho patas, eso no es darwinismo ni en pintura, por mucha continuidad genética que tengamos ahí. La retirada de Gould no tiene ningún sentido. Es sólo timidez genética. Si alguien cree haber refutado a Gould (versión revolucionaria 1980, o dos punto cero) por el hecho de que éste haya renunciado a las sacrílegas reorganizaciones genómicas rápidas, ese alguien está en un completo error. Insisto: Gould no ha sido refutado científicamente. Sólo ha sido aplastado académicamente. «Llevará tiempo deshacer el daño infligido por la inflada retórica, pero se deshará». Y con tu espíritu.

Lo más paradójico de todo este sinsentido es que, si bien en los primeros años ochenta el asunto de la pequeña-mutación-embrionaria-que-afecta-mucho-al-adulto parecía mucho más factible, como mecanismo evolutivo rápido, que las reorganizaciones genómicas, hoy ya no está claro que sea así. Como veremos, hay mutaciones pequeñas que tienen enormes efectos morfológicos, ciertamente, pero la ortodoxia se empeña en rechazarlas como mecanismo evolutivo porque sus portadores suelen revelar una escasa salud y viabilidad. Y, sin embargo, hasta el más recalcitrante de los ortodoxos debería admitir hoy que el genoma en su conjunto es muchísimo más plástico de lo que se creía hace sólo veinte años. Ningún genetista solvente considera hoy que la alteración simultánea de muchas partes del genoma sea una herejía ni una idea descabellada, aunque nadie haya demostrado un caso de especiación que haya ocurrido de esa forma (ni de ninguna otra). La cuestión de si hay o no mecanismos que puedan causar cambios genómicos rápidos, no graduales, está abierta por completo. Abierta científicamente, se entiende. El fundamentalismo ya cerró esa cuestión hace mucho.

Sólo un par de meses antes de morir, y seguramente sabiendo ya que sus días se agotaban, Gould publicó la obra técnica más importante de su carrera: The Structure of Evolutionary Theory, un libro de 1.433 páginas en el que formaliza su revisión de la teoría de Darwin. Si se me perdona la brutalidad de resumir esa ingente compilación de una vida intelectual en este solo párrafo, diré que la versión definitiva de la revolución de Gould se basa en dos grandes argumentos. Primero, que la selección natural no es sólo una criba continua entre los levemente distintos individuos de cada especie, sino sobre todo un concurso de méritos entre especies, generalmente con resultados nefastos para una de ellas. Y segundo, que los graduales oficios del entorno cambiante —la adaptación progresiva y dirigida desde fuera— son menos relevantes que las variaciones, a menudo drásticas, que imponen desde dentro la dinámica intrínseca de los genomas y la lógica genética profunda de la construcción de un ser vivo. The Structure of Evolutionary Theory es una obra magnífica, digna de uno de los grandes pensadores científicos del siglo XX, y cabe esperar que guíe a la oxidada teoría darwinista por un camino seguro para instalarla de una vez por todas en el siglo XXI.

Sólo una cosa más. A Lynn Margulis, por supuesto, le gusta el equilibrio puntuado mucho más que a los darwinistas ortodoxos, y no precisamente porque le entusiasme la especiación alopátrica de Sewall Wright. Margulis ha escrito recientemente:

Eldredge y Gould argumentan que el registro fósil muestra que la evolución es estática la mayor parte del tiempo y procede de repente: el cambio rápido en las poblaciones de fósiles ocurre en breves lapsos de tiempo; la estasis prevalece luego durante largos periodos. Desde la perspectiva del tiempo geológico, las simbiosis son como reflejos de relámpagos evolutivos. Para mí, la simbiosis como fuente de novedad evolutiva ayuda a explicar la observación del «equilibrio puntuado», de las discontinuidades en el registro fósil. (MARGULIS, 1998.)

La experiencia de Margulis con uno de los autores de la teoría, sin embargo, ha sido más bien nefasta, por no decir cómica. La propia científica lo cuenta con buen talante:

Una vez pregunté al elocuente y atractivo paleontólogo Niles Eldredge si sabía de algún caso en que la formación de una nueva especie hubiera sido documentada. Le dije que me daría por satisfecha si extraía el ejemplo del laboratorio, del campo o de las observaciones del registro fósil. Sólo pudo ofrecer un buen ejemplo: los experimentos de Theodosius Dobzhansky con Drosophila, la mosca del vinagre. En este fascinante experimento, unas poblaciones de moscas criadas a temperaturas progresivamente más altas llegaron a separarse genéticamente [de su especie progenitora]. Después de dos años o así, las moscas criadas con calor no podían ya producir descendencia fértil al cruzarse con sus hermanas criadas en frío. «Pero», se apresuró a añadir Eldredge, «el hecho resultó tener que ver con no sé qué parásito». (MARGULIS, 1998.)

Hay que imaginarse la cara que pondría Margulis al ver la facilidad con que Eldredge se deshacía del asunto con esa despectiva sentencia. La científica que ha propuesto que la simbiosis es el principal mecanismo de formación de nuevas especies pide a un evolucionista más convencional que le dé algunos ejemplos concretos de especiación, el interrogado sólo es capaz de mencionar uno y… ¡lo descarta por irrelevante debido a que se trata de un caso flagrante de simbiosis! Vivir para ver. Para ser más exactos, el resultado de Dobzhansky se debió, por así decir, a una simbiosis inversa: las moscas criadas a alta temperatura habían perdido una bacteria simbiótica que normalmente vive dentro de las células de las moscas crecidas a temperatura normal. La anécdota de Margulis y Eldredge, en cualquier caso, es muy reveladora. Si no sobre los mecanismos de la evolución, sí al menos sobre la fuerza abrumadora del prejuicio.