CAPÍTULO 144

Fracasos militares

El general Sebastián En Un Periquete Iseka estaba apoltronado en uno de los sillones de su casa de campo, situada entre los jardines de las afueras de Monitoria, Tecnocracia Central. Los leños ardían alegremente en la chimenea; así, de momento al menos, podía olvidar la nieve que caía contra su ventana, la cual a su vez le hacía pensar en otra nieve: la de Rusia, y en todos sus soldados —muertos y vivos— que allá habían quedado.

Lo hirieron en el sector centro, mientras procuraba impedir una ruptura del frente.

La gran ofensiva soviética de invierno había expulsado a los tecnócratas de los Urales, obligándolos a rectificar el frente hasta la línea Arkangel-Astrakán. No obstante la formidable presión rusa en el sur, la situación se encontraba estabilizada; eso sí: no sabía por cuanto tiempo.

Abrió un ajado librito, escrito entre bromas y veras, que circulaba de mano en mano entre la oficialidad. Existían pocos ejemplares y habían sido confeccionados con los medios más precarios. Las hojas, por ejemplo, estaban mimeografiadas; sus tapas rústicas, de tela gris, no mostraban por fuera título alguno. El libro tenía, bajo su humor, una impronta deprimida y nihilista. Era malo como síntoma. De aquí al derrotismo faltaba poco. Nadie sabía quién lo escribió. Los oficiales lo leían de contrabando pues estaba en el Index —el Alto Mando, con un poco de razón, lo consideraba más peligroso que Por qué me hice Soria, de Enrique Soria, o El Capital, de Carlos Marx. Su texto decía:

FORMAS DE LOGRAR QUE A UNO LE DESTRUYAN EL EJÉRCITO A SUS ÓRDENES

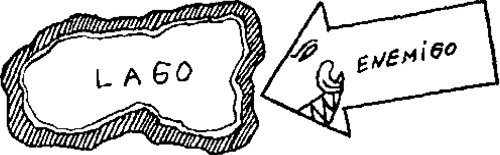

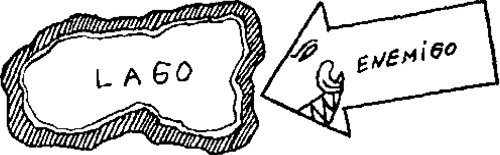

«Si en el curso de las operaciones encontramos un lago cuya superficie sea de un kilómetro cuadrado, deberemos distribuir uniformemente nuestras tropas en todo su perímetro:

La zona rayada representa la posición de nuestros efectivos.

Si el lago se encuentra en el fondo de un valle profundo, para que el enemigo pueda bombardearnos sin dificultad alguna, tanto mejor.

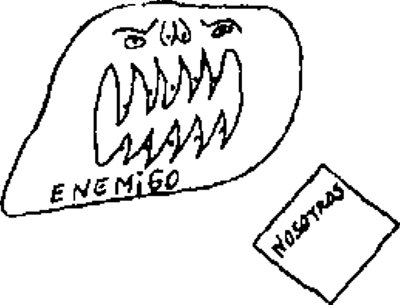

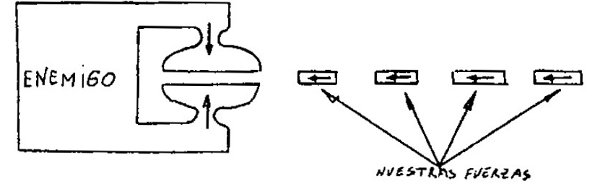

En el probable caso de encontrar al enemigo en una fuerte posición artillada, con abundancia de munición etcétera, y si nosotros no contamos con otra cosa que infantería, adoptar un dispositivo tan ancho como profundo y, sin aguardar a que nuestra aviación ablande la posición ni nada, atacar frontalmente en masas apretadas:

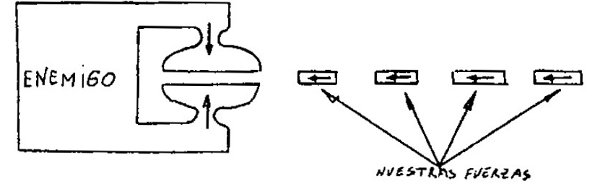

Otro caso: dividir las propias fuerzas en diez o catorce unidades independientes, a fin de disponer en todo momento de tropas frescas. Hacerlas entrar en batalla por partes, sucesivamente y a medida que cada combate ya esté decidido. En esta forma, nuestro ejército será destruido en un abrir y cerrar de ojos:»

El general En Un Periquete Iseka suspendió la lectura. Se reía histérico, sufría convulsiones y las lágrimas le corrían por su cara. Luego se repuso. Después de todo no era tan gracioso como para que se justificase tal reacción. Pensó que en verdad estaba enfermo. Continuó leyendo:

«Si en cambio se desea destruir al enemigo, daremos algunos ejemplos que puede seguir el oficial en caso de verse obligado a combatir por líneas interiores, exteriores, efectuar demostraciones o cualquier otra cosa.

Supongamos…»

El texto, a continuación, hacía referencia a cañones falsos, bosques simulados, ataques de diversión con tanques de goma. Cierto gráfico absurdo mostraba a los tecnócratas con forma de una temible ameba, la cual atrapaba ocho ejércitos rusos entre sus seudópodos. Los soviéticos iban a parar a enorme vacuolas digestivas que se encargaban de disolverlos. En otro dibujo el ejército tecnócrata era un gigante cuyas botas tenían las suelas llenas de pinchos. A patada limpia mantenía distanciadas a varias agrupaciones rusas y sorias, mientras devoraba cuatro ejércitos embolsados entre sus potentes brazos. Luego, transformado en un dragón espantoso, volvíase contra los otros para aniquilarlos.

Lo que restaba del volumen era del mismo jaez. Páginas y páginas.

El general dejó el librito en el piso. Paró al comprender que ya no estaba leyendo con atención. El temblor de su cuerpo continuaba, y no precisamente a causa del frío. Entendió por fin que la herida recibida en el frente, responsable de su paso a retaguardia, había sido providencial. Tenía una verdadera fatiga de combate. Su disciplina militar lo protegió siempre; incluso lo continuaba cubriendo ahora, pese a faltarle sólo dos dedos para que se cubriera la cabeza con un calcetín. La guerra no marchaba bien, eso estaba claro. Avanzaron de victoria en victoria. El triunfo parecía asegurado. De pronto empezaron los increíbles desgastes y rozamientos. Parecía como que de golpe todo costara más. La ofensiva se fue parando. Tenía mil explicaciones, pero en realidad no sabía exactamente qué había pasado. Era como si el reloj tecnócrata se hubiese retrasado en forma imperceptible, sin que nadie lo comprendiera a tiempo.

Algunos de sus camaradas de armas achacaban el desastre de Samarcanda y la derrota en los Urales a fallas de la conducción suprema. Él no estaba de acuerdo. No del todo, al menos. Pensaba que sí se había cometido algún error, también los rusos y sorias incurrieron en varios muy gordos y sin embargo estaban ganando. Tampoco la cuestión de los armamentos resultaba clara. Todos decían que eran insuficientes, pero nadie se preguntaba la causa. Si acaso, la culpa recaía en la Monitoria de Campo de Marte. Que no se hizo tal cosa; o bien: «Fulano es un incompetente»; o: «Fulano es una maravilla. Deberían colgar a Mengano de un poste». Ante un espectro de opiniones tan contradictorias, el general llegó a la conclusión de que nadie sabía nada. Cuando las guerras empiezan a perderse, junto con los actos desesperados vienen las explicaciones. Él, por su parte, se batía en confusión. Sólo veía tinieblas. Presentía un futuro catastrófico.

Según él la cuestión de los suministros bélicos era lo más temible: Pensó en el Monitor con una furia inesperada. Algo como Samarcanda resultaba inevitable, dado el deterioro en la línea de armamentos y la deliberada incuria, meditó con rencor. Después se arrepintió. En verdad más que loco tendría que estar el Monitor para ignorar la verdadera situación del ejercito, sus necesidades en amunicionamientos, buenos transportes, etc. Si Monitor no mandaba más equipos era porque ya había enviado todos los disponibles.

Por cierto, cada mes los suministros sufrían un aumento. Pero lo que en abril habría sido un equipamiento óptimo, ya dejaba de serlo si recién se lo alcanzaba en julio, pues las exigencias en armamentos crecían en proporción casi geométrica.

El enemigo, en cambio, parecía no carecer de cosa alguna. ¿Cómo habían hecho los rusos, por ejemplo, para poder asimilar las continuas derrotas y la pérdida de toda la Rusia eurisbérica, con sus enormes potenciales humanos, industriales y de subsuelo? La Siberia poseía recursos inagotables, muy cierto. Pero no siempre resultaba económico explotarlos.

Pues se las arreglaron.

El general Sebastián En Un Periquete Iseka tenía otra razón para sufrir desconcierto. Apenas unos pocos meses atrás se había derrumbado por Completo su teoría militar favorita. Él pensaba —y en esta opinión lo acompañaba la casi totalidad del Alto Mando— que una rectificación del frente para evadir la presión rusa, al hacer más cortas las líneas, les brindaría un respiro. Ello permitiría una agilización en los transportes, lo cual mezclaría la derrota con una victoria menor. Las campañas militares, en cuanto a retrocesos y avances, son una serie de procedimientos contradictorios interrelacionados. No ignoraba, por supuesto, que si se retrocedía demasiado obtendrían un alivio momentáneo a costa de la pérdida de importantes materias primas: pozos petrolíferos, minas de materiales estratégicos, etc. Ello, a su vez, haría que los suministros de armamentos arribados fuesen aún más insuficientes que en la época de Samarcanda.

El mismo proceso lleno de paradojas se obtenía al avanzar: conquistando más territorios se obtenían nuevas fuentes de aprovisionamientos, pero empeoraban los transportes; con ello, los beneficios esperados se reducirían a cero. Si avanzaban recibirían menos. Esto sin contar los sabotajes, el aumento de guerrilleros y el simple desgaste natural en los repuestos, debido al incremento del territorio bajo control. Por otra parte, los partisanos creaban un problema accesorio: distraían tropas que se necesitaban en el frente. Si por el contrario se retrocedía, las unidades empantanadas con la guerrilla podían destinarse a combatir en otros sectores. Tenía en cambio la desventaja de que un repliegue siempre desmoraliza a las propias fuerzas.

Ahora bien, desde Samarcanda habían retrocedido distancias inmensas. Todos los perjuicios previstos tuvieron lugar puntualmente. Pero aquí vino la gran sorpresa: no se hizo presente ninguno de sus beneficios. La situación no se alivió ni siquiera de momento. ¿Cómo era posible tal cosa? Había una explicación, por supuesto, pero sólo reconociendo que la realidad nada tenía que ver con sus teorías. Así, pues, debió admitir de una buena vez por todas que retroceder jamás beneficia a un ejército; por duro que sea mantener las propias posiciones, un repliegue siempre será peor. En verdad tampoco ahora estaba completamente seguro. Las últimas derrotas habían afectado su psiquis, como a la de casi todo el mundo; se hallaba metido de cabeza en el pantano de los pros y los contras.

El enemigo parecía más fuerte que nunca. Los últimos retrocesos habían costado a los tecnócratas, en material blindado, mucho más que la derrota de Samarcanda. Pocos llegaron a enterarse, pues esto no ocurrió localizado en un punto, sino en varios, escalonadamente. Pero la suma total de las pequeñas cantidades arrojaba un número terrorífico. Este desastre anónimo asustaba más al general que los otros, operísticos y de gran gala.

Con la infantería también se daba un hecho paradojal y temible. Por un lado, el soldado de línea deseaba vengarse por lo de Samarcanda. Estaba furioso por las derrotas. Opuestamente a ello, a causa de los continuos retrocesos había sufrido una progresiva desmoralización. Su voluntad y capacidad de resistencia, minadas, hacían que ya no diese todo de sí; ello aumentaba las posibilidades de nuevas derrotas.

El general tenía la penosa impresión —y al imaginarlo se estremeció— de que el rodillo compresor soviético se había puesto en marcha, y nada ni nadie podría ya pararlo. Era como una bola de nieve que al rodar no sólo aumenta su volumen, peso y velocidad, sino que con ella va apelmazando tierra, rocas y árboles.

La iniciativa se les había escapado de las manos y ahora estaba en las de Tuchaschewsky, mucho se temía. Dudaba seriamente de que la ofensiva planeada para el próximo mes por Monitor y sus generales tuviese alguna injerencia en el curso total de los acontecimientos. Con seguridad, aún lograrían imponer detenciones a los rusos, incluso infligirles derrotas y hasta ponerlos en peligro, pues estaban lejos de haber perdido toda capacidad operativa. Pero ello era parte del presupuesto bélico y no cambiaba las cosas consideradas en su conjunto.

Pensó en el comandante soviético, Tuchaschewsky se parecía a un dragón: fuerte y prudente. Bien del tipo militar ruso; conservador cuando hacía falta, osado pero sin histerias cuando los acontecimientos le probaban que había llegado su momento. Tenía una táctica que sólo la Unión Soviética —y quizá China, si este país existía, cosa muy probable— podía permitirse: cuando hacían falta cuarenta cazadores blindados para arrollar una posición, enviaba doscientos; si debía lanzar treinta divisiones para una ofensiva, arrojaba noventa en oleadas y oleadas de rusos. No parecía importarle la economía de fuerzas, que hasta el general más mediocre tiene en cuenta, ni tampoco tener necesidad de ella. Una adecuada administración de las reservas —que los ahorristas militares tecnócratas utilizaban con sumo cuidado—, parecía ser un concepto carente de todo sentido para Tuchaschewsky. Si los tecnócratas hubiesen procedido como lo hacía la conducción rusa, la derrota de Samarcanda se habría producido mucho antes. En Moscú quizá. O tal vez en Gorki, Astrakán o Volgagrado.

Segurinsky era otro excelente oficial que poseía el enemigo. Después de Samarcanda —de cuya victoria él fue el artífice—, los generales tecnócratas habían sufrido con este hombre una suerte de complejo de inferioridad. Lo temían más que a Tuchaschewsky, lo cual era una exageración. Bastaba que Segurinsky apareciera en un sector, para que algunos oficiales tecnócratas quedasen sumidos en una catatonia crepuscular y estupefacta. Ni que la mismísima Diosa Kali en persona se hubiera materializado bajo el uniforme del ruso.

En Un Periquete Iseka pensaba que se había ido demasiado lejos con Segurinsky. Tal soberano respeto le parecía excesivo. Se trataba de un buen oficial, sí, tal vez de los mejores, pero no era para tanto. También ellos contaban con generales competentes. Segurinsky, por lo demás, tenía en su haber importantes errores. No apretó lo suficiente a los tecnócratas cuando se hallaban arrinconados en el lago Aral, o no supo hacerlo. Uno de tantos ejemplos. Así, pues, a Segurinsky podía considerárselo una persona como cualquier otra. Pero, concluía, tales son los espejismos y fantasmas de la guerra.

El general En Un Periquete Iseka se levantó penosamente de su sillón favorito y fue hasta la discoteca. No estaba muy nutrida pero poseía algunos discos valiosos, la mayoría heredados de su mujer, muerta hacía cinco años.

No quiso poner la Sinfonía del Destino, de Beethoven Iseka, pues ello le habría parecido «de pronóstico reservado», como dicen los médicos. Tampoco deseó escuchar los dos o tres fragmentos de Wagner que tanto a su mujer como a él, en épocas más felices, les parecía «genial, pero no para escucharlo todos los días». (Ergo, no lo escuchaban nunca.)

Como pese a todo en ese momento necesitaba la música de Beethoven, sacó una sonata. Era Los Adioses. Cuando finalizara oiría el concierto El Emperador.

Pero le ocurrió una cosa muy rara. La sonata no había llegado ni a la mitad, cuando se arrepintió y quitó el disco. Puso la radio en onda corta, tratando de localizar la emisora soviética.

«Aquí, Radio Moscú detrás de los Urales. Proletarios del mundo entero, unios. La frase de Marx tiene hoy más vigencia que nunca, cuando toda la humanidad lucha contra los tentáculos viscosos del hediondo pulpo tecnócrata.

El ambiente está caldeado en Monitoria. El Monitor ha sufrido ya su segundo ataque de histeria. El primero se llamó Samarcanda, ahora fue con los Urales, que han perdido para siempre. Los lacayos del déspota huyen despavoridos de su presencia siempre que pueden, pues éste ya muerde y echa espuma por la boca. Pero la verdad es que no se le puede reprochar que se halla llevado un disgusto, tal como están las cosas. Todo le falla. La contraofensiva largamente acariciada, que según él liquidaría al ejército soviético en el sector centro, ha fracasado con estrépito.

Cada minuto que pasa la situación militar es más grave para los generales tecnócratas, quienes, fumando nerviosos un cigarrillo tras otro, miran a su amo desconcertados. Sólo ven a un Monitor sudoroso y babeante, al cual se le han desbaratado sus fórmulas que consideraba infalibles. Qué contratiempo. Pensaban que invadir a la Unión Soviética sería cosa fácil.

No contaban, claro está, con el decidido Frente Único del pueblo, gobierno y ejército soviéticos, que empieza a poner de rodillas a la maquinaria bélica del invasor.

Los Evtushenko IV han sido una desagradable sorpresa para los militares tecnócratas, quienes en ninguna forma estaban preparados para resistir el embate de estas moles mecánicas.

No soñaban —tan luego ellos, los tecnócratas— con ser igualados e incluso superados en poco tiempo por el pueblo soviético, en lo que consideraban su recinto sagrado: la técnica.

En este momento se está empeñando una gigantesca batalla de tanques en la zona de Astrakán, a la derecha del Volga y en todo el arco de la depresión del Caspio.

Que tengan felices sueños, víboras ladronas. Si pueden.

Seguidamente escucharemos la cantata patriótica Mi patria perdura, del compositor soviético Shostachaineggerkofiev».

La composición era muy interesante y digna de ser escuchada. Empezaba con un desarrollo moderado y casi inocuo, que en nada hacía presentir la violencia futura. Casi enseguida se insertó una impronta siniestra. Como el rechinar de una máquina desmesuradamente malvada —y pese a ello hermosa— que hubiese invadido los campos de Rusia. Se trataba con toda evidencia del enemigo avanzando.

Aunque desde el punto de vista musical resultaba muy distinta, el general recordó la imagen asociada al leit motiv de Los Gigantes en El Oro el Rhin. No era una influencia, sino más bien una intención estética equivalente. Le hacía pensar en una especie de legión romana compuesta por robots de treinta metros de altura, que dejasen oír el retumbar sincronizado de sus pasos. Hasta los cubría en su imaginación con ropas y arreos legionarios. Rostros azules, cabellos rojos. Cabezas facetadas, de hierro y diamante. La orquesta mezclaba los pasos de aquel ejército casi inconcebible, con la algarabía de su marcha militar; ejecutada al parecer por enormes timbales y otra percusión monstruosa.

Luego de varios acordes trágicos, se escuchó la voz de una solista, la cual fue diciendo (en ruso, naturalmente):

«El enemigo ha incendiado las fábricas y arrasado mi aldea. No he podido contar los muertos.

Ellos quemaron mi casa, pero vivo para cantar.

Mataron los varones que encontraron. Las mujeres fueron vejadas por esas bestias inmundas. No tuvieron límites en su bajeza.

Comieron él trigo, pero éste se les transformará en sangre.

¡Pueblo ruso!; ponte de pie. Echa de la Gran Tierra a todos esos malvados.

Destruyeron los hogares, pero nuestros soldados nos levantarán otros con los huesos del invasor.

Adelante, gran pueblo soviético. Defiende tus ciudades, tus campos».

Luego aparecía otra vez el leit motiv del enemigo —pero trastabillante, como quien da torpes pasos—, entremezclado con una marcha militar soviética y ruidos de combate, insinuados con habilidad por la descripción musical.

Hacia el fin, el tema del adversario se apagaba lentamente. Todo culminaba con una apoteosis como celebración de victoria, para la cual el compositor utilizó cien vigas de ferrocarril de distintos tamaños, suspendidas del techo del teatro, cada una por un solo extremo y golpeadas en orden por grandes martillos. Transmitían un sonido impresionante, aterrador, como si fueran campanas extraterrestres.

El general apagó la radio luego del programa, que finalizó con La Internacional, tocada mucho más lenta que de costumbre y sin coros, lo cual le brindaba una solemnidad grandiosa.

Era casi la una y diez de la madrugada. Hacía frío pues había olvidado atender la chimenea. Se levantó y arrojó un leño sobre las llamas moribundas. Pensó el militar: «Qué grandeza terrible debe haber tenido en el sentir de los rusos la invasión a su territorio, para que haya inspirado a Shostachaineggerkofiev tal éxtasis de terror. Cómo deben haber vacilado las fórmulas sencillas que todo lo explican. Conocieron el fantasma de la duda, supongo. La Estupefacción Incrédula, con sus manos blancas. Cuánta fe en la irreversibilidad de la historia se habrá derrumbado. Aunque sea por un momento. Es suficiente. Vaya sacudida.

Por lo demás, qué choque frontal de cosmovisiones. Hoy en día hay por lo menos tres fanatismos combatiendo a muerte entre sí: el del Soriator, el de los rusos y el nuestro. “Nuestro” es una forma de decir, claro. No comparto la locura de tanto exceso. Ni la de aquí ni la de allá. Políticamente soy nulo, debo reconocerlo. Sin embargo me gustaría que alguien me explícase por qué nos peleamos con el sindicalismo; cuál es la razón de haber elegido un nombre tan absurdo para nuestro país: “Tecnocracia”; y quién nos dijo que podíamos ganarnos impunemente la animadversión de los exateístas. Ellos adoran a seis Dioses y nosotros tenemos muchísimos. Cada día aparece uno nuevo, con templo propio, sacerdotes y todo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Si me dijesen que los otros son monoteístas, por ejemplo, vaya y pase; serían lo suficientemente distintos para justificar una guerra religiosa. Pero los monoteístas fueron exterminados hace siglos por icosaedristas y exateístas. Así que no lo entiendo. Por lo demás no soy un fanático. Cada uno debe tener, la religión que se le antoje. Yo rara vez voy al templo de Marte. Cuando me acuerdo y a las perdidas. Creo que fui una vez, hace muchos años, a presentar una ofrenda a la Diosa de la Salud —ya olvidé cómo se llama—. Mi hijo, que ahora está combatiendo en Rusia, era pequeño por aquel entonces y sufría una enfermedad gravísima. Supongo que se curó, de lo contrario estaría muerto. Ignoro si por la intercesión de la Diosa o por la de los médicos. Si trabajaron juntos, en buena hora. Pero supongo que la misma función la habría cumplido Bitecapoca, Tetramqueltuc, Exatlaltelico o cualquier otro de los Dioses del exateísmo.

No puedo comprender la diferencia, aunque el Kratos de las Lenguas insista en que sí la hay.

Esa música que escuché recién… lo hace pensar a uno. No tenía idea de que ellos nos vieran en esa forma. Yo no los odio a los rusos, Si algo detesto de esta guerra es el hecho de que carece de blasones. Al menos lo siento así. Para los soviéticos resultamos unos monstruos ininteligibles y extraterrestres. La propaganda del Partido no me interesa. Siempre argüirán que somos unos chichis. Pero el lenguaje de esa música sí me toca. No las cuatro pelotudeces que canta la mujer: la música. Nunca dejé de ver la guerra como una lucha caballeresca. En ese sentido soy de la vieja escuela. No tengo nada que ver con esos fanáticos del Gobierno, que aman la máquina por la máquina misma. Harían mejor en gritar menos y revisar sus ideas. Con delirios místicos no se va a ningún lado. Habría que dejarlos librados a sí mismos, para ver cómo se las arreglan con sus guerras mágicas. Si los militares lo abandonásemos y quedara solo con sus magos, ya se iban a oír los gritos del Monitor pidiendo auxilio. Me da risa con sus aires de persona entendida. Se podría dar la mano con el Soriator, otro que se cree predestinado. O con lo rusos. Después de todo, ¿qué diferencia hay? Para ser íntimo con Nekrosow, el Premier soviético, sólo le falta volverse comunista.

Ya que creen tanto en la magia, deberíamos mandarnos a mudar. A ver si ganan la guerra con sus hechicerías. Lamentablemente flotamos en el mismo corcho».

Después se desdijo. Su explosión le parecía excesiva:

«No quisiera ser injusto con el Monitor. Tuvo grandes aciertos, hizo mucho por el país. Incluso es buen militar. Bastante mejor que el animalote de Ladrido von Malzam, en todo caso. Es superior a nuestro admirado Segurinsky. Lo considero a la altura de Tuchaschewsky. Habría sido el mejor gobernante que tuvo el país, de no ser por sus chifladuras con la magia y la teología. Su cosmovisión es absurda. Cada vez que escucho la palabra “tecnócrata” se me ponen los pelos de punta. ¡Gobierno de técnicos! Pero si todo el mundo, sabe lo bestias que son los técnicos. Él le pone grandes frases a la cosa, pero en el fondo se trata de eso. ¿Dé dónde sacó su cariño por las máquinas? Las quiere como si fueran personas. No sé, quizá haya una clave que me falta. El Monitor es un tipo raro. No lo entiendo».