La guerra privada de los robots

Luego de que los Dioses han sido privados de Freía, Diosa de la Juventud y la Belleza, una pesada neblina desciende sobre la escena. Wotan permanece abatido y presa de sombríos pensamientos. Decide bajar con Loge, Dios del Fuego, a los antros subterráneos de Alberich a fin de arrebatarle su Anillo.

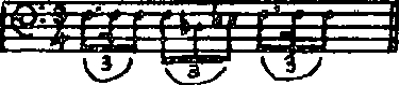

La orquesta describe con gran belleza el descenso de los Dioses. Una luz rojiza se aproxima y oímos el golpetear de innumerables yunques. Son los nibelungos, quienes trabajan día y noche.

Los Nibelungos (La Fragua)

El esqueleto avanzaba. Su cuerpo estaba íntegramente recorrido por mecanismos que le permitían conseguir la obediencia de cada uno de sus huesos, hechos éstos con plástico extraduro. Las órdenes mentales partían de la pequeña computadora, nutrida con memorias electrónicas, colocada en el interior de su cráneo blindado. Desde las inmediaciones del archivo memorístico, a través de todos los intermedios, pasaba la energía de su voluntad hasta llegar al fin de todos los terminales.

Podía hablar y, hasta un punto, pensar. Este tipo de máquina, igual a las miles que luchaban en todos los frentes, había llegado a ser tan perfecta como las usadas por los esoteristas desde que el mundo es mundo. El mérito consistía en haberlo conseguido por el camino difícil: en forma exclusivamente técnica y dentro de un proceso de montaje.

En su calavera de plástico tenía dos ojos semejantes a pequeños telescopios facetados, que podía mover y extender a voluntad como los caracoles y así televisar distintas cosas. Las puntas de los telescopios eran lentes rojas como rubíes; de noche se encendían, lanzando haces de luz igual a potentísimos reflectores.

Cuando avanzaban todos juntos en la oscuridad, a través de las estepas rusas o de las ciudades arruinadas, con las luces prendidas y tanteando todos los objetos sin dejar de estudiar una sola piedra, parecían espectros saliendo de un aquelarre goyesco. Podían manejar pistolas láser, fusiles eléctricos, cazadores blindados, cañones congeladores, etc. Cada robot tenía una programación particular; ésta sólo dependía del arma a la cual había sido destinado.

El diseño tan especial que poseían se debió a que los científicos captaron desde un principio que nada en la naturaleza es tan funcional como un esqueleto. La envoltura carnal es un agregado que permite la vida; pero no era lo esencial en un robot únicamente destinado al combate.

Así, pues, aquella concepción esqueleticomorfa permitía el ahorro de miles de toneladas de material plástico; aparte resultaba desmoralizador para la psiquis del enemigo humano, quien los veía avanzar como legiones de fantasmas o monstruos de una pesadilla.

A veces combatían contra tropas y tanques, o se lanzaban al asalto de fortificaciones artilladas, mientras las naves aéreas enemigas los rociaban con rayos láser y eléctricos que parpadeaban sin cesar. También solían producirse enfrentamientos con otros robots. Eran enemigos terribles, desconocedores del miedo o de la flaqueza. No retrocedían un paso a menos que les fuese ordenado por los militares desde el Cuartel General. Si bien no eran invencibles, pocas cosas podían destruirlos: un impacto directo con láser sobre sitio vital o un rayo eléctrico que, atravesando el blindaje del cráneo, afectase sus memorias electrónicas; también, en ciertos casos, las bombas congeladoras.

Eran las cuatro de la madrugada. Atrás habían quedado las ruinas de Smolensko. Transcurría la primera parte de la victoriosa ofensiva tecnócrata, en el comienzo de las hostilidades integradas contra la Unión Soviética.

Los rusos contraatacaban en un amplio frente, con tropas escogidas y blindados. Desde la meseta de Rusia Central, baterías comunistas de largo alcance apoyaban el intento soviético de irrupción.

El bombardeo de la artillería no dio los resultados esperados, ya que sólo aniquiló algunas unidades robóticas. El resto avanzó pivoteando lentamente, con intención de envolver a los rusos. Aquellos esqueletos masacraban a los soldados soviéticos que, no obstante, continuaban luchando sin miedo alguno al grito de «¡hurrah!». Casi parecían otros robots, pero cuán diferentes los hacía el heroísmo. Dignos oponentes de ese enemigo fantástico.

Los Evtushenko resultaban en cambio mucho más efectivos. Sus poderosos cañones láser barrían a los robots, como gigantes con lanzas wotánicas que aplastasen nibelungos.

La Lanza de Wotan.

Era como si el Dios Wotan, encadenado por el poder del Anillo, se viese obligado a combatir a sus propias tropas. El motivo musical que lo representa, por momentos escúchase en uno u otro lado y, a veces, de manera simultánea. Por ello su leit motiv se entremezcla con:

El poder del Anillo.

Los Evtushenko eran muy efectivos, como se dijo. Pero pobre del tanque ruso alcanzado por los disparos del arma láser de un robot. En un segundo toda esa mole —para fabricarla fue necesario emplear cientos de hombres— estallaba lanzando rayos de fuego en todas direcciones. Igual a diminutos Krakatoas que entrasen en erupción arrojando lava, humo, piedras y cenizas, las cuales se elevaran hasta alcanzar sus propias estratosferas.

Muchas veces, para destruir aquellos esqueletos, los tripulantes de los cazadores blindados usaban un procedimiento muy ruso: lanzaban su tanque sobre un robot, a fin de aniquilarlo por simple y obligada subordinación al peso. Luego de que lo tenía debajo de las orugas empezaba a maniobrar a derecha e izquierda, con pequeños coletazos, sin salir del lugar; en esa forma el tanque se iba hundiendo en la tierra triturando al enemigo. Al verlo rigidizado en su vínculo, otro robot le disparaba con el láser, sin consideración a su compañero que yacía bajo el coloso; entonces estallaba todo ello.

Cierto enorme siberiano, de un metro ochenta y cinco de alto y pecho como un barril, quedó desarmado en medio de la batalla. Su fusil eléctrico había fallado; seguramente a causa de dispararlo con excesiva rapidez, sin dar descanso al material. Dos baterías quemadas lanzaban humo por una rendija cerca del gatillo. Justo en ese momento avanzaba hacia él un esqueleto tecnócrata, que todavía no lo había localizado. Enfurecido, el soviético se escondió detrás de un tanque destruido.

Una vez que el robot se hubo acercado, el hombre salió de improviso arrojando su inútil arma contra la máquina, con tanta fuerza que ésta —absolutamente sorprendida— se tambaleó, no alcanzando a matarlo. El chorro del láser subió inofensivo al espacio. Entre rugidos el soviético se lanzó con la cabeza baja, golpeando con ella al esqueleto en la base de sus costillas. Sorprendido por segunda vez, no pudo impedir que sus falanges se abrieran dejando escapar el arma.

Rodaron por el suelo. El ruso intentaba destruirle, con su mano derecha, uno de los ojos telescópicos, en tanto que con la izquierda apretaba las vértebras cervicales. El hombre realizó la doble tenaza con furia y desesperación. Por su parte, el esqueleto se limitó a apresarle el cuello. El ruso tenía en esta zona músculos de toro; no obstante, la garra mecánica se hundió como en un pan de manteca.

La destrucción de las vértebras del ruso, coincidió con la del ojo robótico; en el acto tuvo lugar una terrible descarga eléctrica acompañada de fogonazos. De no ser por la rotura de su cuello, el ruso habría muerto electrocutado.

El esqueleto se desembarazó de su enemigo y, con un ojo menos, volvió al combate.

Así era demasiado, pese al valor de los rusos.

Luego de aniquilar a todos los Evtushenko, los esqueletos se dedicaron a cortar en pedacitos a la infantería.

Fue en las proximidades de Gorki, cuando ya era inevitable que los tecnócratas llegasen a los Urales, donde dos divisiones robóticas monitoriales se enfrentaron con tres divisiones de esqueletos rusos, destinadas éstas a proteger la retirada de los ejércitos soviéticos.

Tanto los esqueletos de uno como de otro bando estaban construidos con plástico translúcido. De esa manera podía verse a través de los huesos su sistema de cables y condensadores de energía.

Los rusos usaban diminutos alambres recubiertos con aislante rojo; constituían un fino encaje de terminaciones nerviosas, semejantes a telas de araña superpuestas. Parecían vasos capilares repletos de sangre. Los esqueletos soviéticos, vistos desde lejos, transmitían un fulgor rojizo; como levemente incandescentes. Los esqueletos del Monitor, por el contrario, reverberaban niveos, con el chisporroteo casual de diminutos centros de energía que los irisaban.

Y así, cuando el sol estaba desapareciendo, comenzó en las inmediaciones de Gorki la lucha entre rojos y blancos.

Allí no hubo gritos provenientes de ninguna de las partes. En silencio se combatió toda la noche. El clamor provenía de los chasquidos y siseos de las armas y del metal plástico al destruirse.

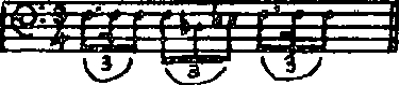

Los Nibelungos.

Sigfrido.

Recién al alba finalizó el combate con el triunfo tecnócrata. Sobre el Campo de la Muerte quedaron miles y miles de esqueletos, mezclados los huesos rojos con los blancos; como si en un retroceso del tiempo fuese dado presenciar los resultados de la batalla entre las tropas del príncipe Alexander Nevsky y los caballeros teutones y, pasadas ya semanas del combate, los animales o la simple putrefacción hubiese devorado las carnes de los muertos.

El Sueño Eterno.

Fue una lucha casi teológica, terrible y sin cuartel. Como arcángeles invisibles, de distinto signo, que chocasen en el cielo sobre los campos de Esdrelón, los cuales al caer a tierra se hubieran materializado en formas esqueléticas.

Al principio de la batalla los ejércitos operaron tratando mutuamente de envolverse. Cuando ambos bandos comprendieron que no tenían efectivos suficientes como para efectuar maniobras que pudiesen sorprender al enemigo, pasaron al ataque frontal. El ala derecha de cada uno chocó la respectiva izquierda del adversario, dejando que en el medio se estrellaran libremente los centros. Poco después la batalla entró en confusión, llegando al cuerpo a cuerpo. Un robot tecnócrata, con su láser, dividía por la mitad a un esqueleto ruso; la mitad superior de este último, ya en tierra e indefensa, con las manos cortadas o fundidas, y no obstante todos sus pesados vínculos, desde allí continuaba odiando. Como respuesta, la ráfaga eléctrica de un fusil soviético hacía estallar los circuitos y quemaba las memorias de dos tecnócratas, los cuales se desplomaban echando humo. Luego la polaridad se invertía y eran dos los rusos aniquilados por un tecnócrata.

En esa lucha fueron frecuentes los extraños efectos de luz. Las armas utilizadas por aquellos extraordinarios prodigios iluminaban, durante ciertos momentos, limitados sectores del cielo y de la llanura.

Lujosos seres de helados abismos, dispuestos a luchar hasta el fin. No por el hombre: por la máquina y como una respuesta mutua. Los hombres son los Dioses de los robots; de allí que éstos no considerasen a los humanos como sus iguales. Compartían sólo de lejos las causas de sus creadores. Las máquinas tenían razones robóticas para luchar contra otras de su especie.

En la batalla predominaba la fosforescencia como una matriz; allí se instalaban los colores, tomando las características de aquélla.

A veces, la rosada explosión de un robot atravesaba con su luz el blindaje transparente del cráneo de otro, iluminando su interior con un desconcertante violeta.

Falanges amarillas organizadas en una mano se cerraban sobre un recalentado fusil eléctrico. En esta forma, los diminutos huesos crispados sufrían una invasión rojiza en sus bordes.

A través de las costillas de un grupo de esqueletos —por pura casualidad organizados en un momentáneo desfile— podía verse en la distancia el parpadeo azul-blanco de un cañón de alto voltaje.

La compostura militar de un mordisco de impotencia cuando alguien perdía sus dos ojos, no pudiendo continuar la batalla por miedo a herir a sus propios compañeros.

La instantánea decoración —contra la artificiosa aurora boreal del cielo— de un cerebro al estallar, sumaba un rojo de alto horno. Aún caminó unos pasos, no obstante, merced a sus pocas memorias no destruidas y atrincheradas tras blindajes. Estoy hablando del diminuto anfiteatro dentado en el cual quedó convertido ese cráneo; con restos de vistosos circuitos y terminales colgando fuera de él, como aderezos y caireles. El esqueleto marchó tres pasos por airoso capricho, cayendo luego sobre la tierra helada; con todos sus oropeles, arreos, fornituras y paramentos.

Y hablo también de un desaliñado, austero y sobrio esqueleto, alcanzado detrás por el disparo de un láser que le dio en el medio de su columna vertebral, engalanado durante casi un segundo por innumerables luces y chisporroteantes joyas violetas, azules, blancas como diamantes, amarillas de oro y rojos rubíes. Incendiándose instantáneamente hacia arriba y hacia abajo. Propagando el fuego hasta la última falange. Pequeñas explosiones reventaban el plástico, por sectores, como diminutos volcanes en erupción. Entorchado durante dos quintos de segundo, aquel jarifo esqueleto, con el sacudimiento subterráneo de las islas del Cinturón de Fuego del Pacífico.

Y deseo que se visualice un hueso negro como la tinta, sobre la corona totémica de un ilíaco estallando en partículas divergentes. Por un momento, antes de que el violento fogonazo lo iluminara, la retina guardó memoria de aquella oscuridad, superponiéndola a un vientre en explosión.

Ciertos detalles casi imperceptibles en el diseño de los monitoriales fueron decidiendo poco a poco la batalla a su favor. Las unidades tecnócratas eran más ligeras que las rusas, construidas éstas algo mastodónticamente. Los ingenios soviéticos adolecían de cierta torpeza, tanto mental como de movimientos. Los esqueletos blancos eran una fracción de segundo más rápidos que los esqueletos rojos, para tomar decisiones y actuar. Esa sutil diferencia en cuanto a reflejos, lentamente fue dando la victoria al invasor.

La Muerte

Cuando amaneció, los vencedores dejaron detrás suyo el Campo de la Muerte, donde aún había cosas moviéndose entre una mayoría de objetos inmóviles. Eran torsos de robots lanzando fogonazos en plena agitación epiléptica, que entraban con furor en divergencia irreversible.

Mutilados blancos, todavía poseedores de memorias suficientes como para manejar pistolas, luchaban desde el suelo contra rojos caídos a pocos pasos y tan destrozados como ellos.

Podían contemplarse partes superiores de esqueletos, sin ojos o con las puntas de los telescopios reventadas; hacían girar éstas locamente, en medio de su colapso eléctrico.

Otros, en cambio, rojos y blancos, comprendiendo que nada les quedaba por hacer, cruzaban los brazos sobre sus costillas como las momias y esperaban la muerte eléctrica, inevitable una vez que se hubiesen descargado.

Claro que sentían.

Los victoriosos esqueletos tecnócratas que siguieron marchando adelante en pos de los Urales, eran menos de un cuarto de brigada. No llegaban a cuatrocientos.

Cabalgata de las Walkirias.

Grito de Combate de Brunilda.

Ambos temas se escuchan con fúnebre lentitud; para ello no se sigue la indicación de la partitura. Con sombríos tonos militares —siempre en forma lenta y solemne—, dejan oírse sin solución de continuidad:

El Oro / La Espada / Los Nibelungos.