El Falso Bayreuth

Las vacaciones de sus Rotosidades Ilustrísimas, los señores Moyaresmio Iseka y Crk Iseka, habían terminado. Lejos ya del balneario para menesterosos situado en la bahía de Gazofilago —al cual fueron a reponerse luego del desastre del volcán—, marchaban ahora nuevamente por los polvorientos caminos tecnócratas.

El rostro de Moyaresmio resplandecía como el de un iluminado. No era para menos; con Crk estaban decididos a llevar a la práctica un viejo sueño de Moyaresmio: la edificación de un gran teatro wagneriano, réplica del existente en Bayreuth.

Trataban de encontrar un lugar donde la topografía coincidiese con la arquitectura geométrica de su delirio.

Haría una media hora, más o menos, que los dos inseparables amigos habían salido del camino principal, penetrando luego en un bosquecillo de casuarinas. Caminaron tres cuartos de hora, aproximadamente, sin que algo les hiciera sospechar lo que encontrarían al poco rato. Y así, luego de un claro, desembocaron en un paraje tan extraño como con seguridad no podría encontrarse otro en la Tierra. Parecía un Parque Nacional de la Era Terciaria.

Esa inmensa mole estaba agrupada en catorce pisos de vegetales apilados y yuxtapuestos. Por lo demás, desde el nivel del suelo hacia abajo, hubiera sido necesario cavar otros veinticinco pisos antes de hallar la tierra verdadera todo ello no era otra cosa que troncos ennegrecidos y semifundidos entre sí a causa de la humedad.

Pudieron ver también una suerte de pasto vivo: vegetales planos, con cuerpos en forma de cintas extensísimas, que ondulaban por encima de aquella acumulación de yesca titánica.

El día se nublaba y aparecía en toda su magnífica claridad, en forma alternada, por lo menos una vez cada cuatro segundos. Arriba, muy alto, estaban las «nubes». Ellas también eran vegetales. Esas hojas ciclópeas, que debían encontrarse a ocho o nueve mil metros de altura, se movían y volvían a su sitio temblando en un vasto entorno. No se parecían a los vegetales agotados del hallazgo anterior; tratábase por el contrario de plantas vivas, inconcebiblemente altas. Sus raíces estaban —sin duda— a muchos kilómetros de allí, pero las copas se extendían en el espacio y pasaban como un techo por encima de los crotos.

Si en tan extraña región existían nubes no había manera de enterarse, ya que las hojas de los árboles ocultaban la visión. Pero si tales acumulaciones gaseosas eran una realidad después de todo, por fuerza se encontraban a una distancia casi estratosférica.

Se abrieron paso como pudieron y, dos horas más tarde, arribaron —no aún claro, pues esto ya era mucho decir— a una vasta extensión de enormes conjuntos calcinados. Consistían éstos en miles de toneladas de cenizas, restos de algún súper incendio.

Tómese nota de esta incineración extinguida, de ese leit motiv sofocado, pues, como en las óperas de Wagner, está anunciando su aparición devastadora hacia el fin del capítulo. ¡El Ocaso de los linyeras demiurgos!

Los dos crotos observaron que muchos troncos aún conservaban su forma y hasta parecían firmes sólidos, pero se deshacían al menor contacto. Otros, semitransformados en carbón, continuaban propagando su extraña naturaleza; no se había destruido por completo el banco de memorias.

Encontraron allí un tronco grueso como un tórax humano, pero tan largo que mediría un kilómetro o más. Un extremo se encontraba cerca de la cabeza del señor Crk, sobre otros materiales apilados, y de allí partía como un puente lunar, con leve pendiente hacia arriba. En otras palabras: comenzaba a perderse en la distancia luego de ondular sobre esta abigarrada multitud de objetos.

Había otros restos de árboles, más gruesos y casi tan largos como el anterior, arqueados, con muescas o cavidades en forma de triángulo, dispuestas a intervalos regulares; como si en el pasado hubiesen sido los nacimientos de ramas sin persistencia, caducas como hojas.

Encontraron también: un rollizo de cuatro metros de circunferencia y siete de largo; un erizo vegetal reseco; ciertas esferas llenas de pinchos triangulares, anchos, duros y delgados, que en un extremo poseían cosas semejantes a colas de madera. Con toda evidencia se trataba de las frutas espinosas de un árbol tremendo.

Crk encontró cierto objeto que al principio confundió con una víbora: una larga cola articulada, de unas cincuenta vértebras que iban de mayor a menor como el crótalo de una serpiente cascabel. Los más gruesos, grandes como la cabeza de Moyaresmio —el mencionado era bastante cabezón, debe aclararse.

La mitad del ente localizado —luego descubrieron que también se trataba de un vegetal— era liso, pero su otra parte llevaba adosada a la superficie una incontable cantidad de frutos triples. Éstos hacían pensar en naranjas que hubiesen sido casi enteramente seccionadas por dos tajos paralelos y verticales. Detectaron también una suerte de palmera, caída como el resto, de una longitud de cien metros. No pudieron imaginar cómo habría hecho esa planta prodigiosa, en vida, para resistir los vientos, ya que la falta de proporción resultaba una extravagancia. Dicha palmera presentábase lisa por completo, salvo en su copa; ésta poseía una extensión de quince metros y encontrábase llena de salientes pinchudas, semejantes a cilindros huecos cortados a bisel: como si fueran canutos de ramas.

Luego de internarse un poco, a los tropezones, pudieron averiguar cómo eran por dentro los «crótalos» que tanto les habían llamado la atención; hallaron uno de aquellos vegetales, reseco, partido en varias secciones: eran análogos a copas de bordes peludos, enchufadas unas en otras hasta completar la cantidad de cincuenta, si no más, y ello armaba la totalidad del vegetal.

Entre los incontables troncos de todos los tamaños existían maderas trituradas, maceradas hasta el polvo, y que por decantación formaban debajo gruesas alfombras. Cavando un poco encontraron materiales cada vez más pulverizados y progresivamente húmedos, que habían terminado por formar una pasta. Resultaba difícil establecer cuál era la tierra, porque las plantas, al pudrirse durante siglos, terminaron por formar allí verdaderos estratos geológicos.

Moyaresmio, entusiasmado ante ese alucinante y discontinuo proscenio, rodeado por aquella gigantesca tramoya, comenzó a cantar como Alberich, pero con letra cambiada:

«Largaré contra vosotros

mis legiones de sapos y caracoles».

Con otra voz, asumiendo a Wotan:

«Cállate, sucio enano:

mi lanza destruirá a todos los chichis».

En esa inmensa acumulación de materiales —ramas, troncos longilíneos y cortezas—, podían apreciarse marrones cristalizados; suntuosas fusiones en verde; amarillos nacientes; castillos retorcidos sobre campo de gules; hojas disecadas hasta el pergamino, como pájaros faraónicos y campeando sobre azur; adamasquinados; ajedrezadas manchas azules con grises; rojos; morados; incandescentes púrpuras: luminosos, casi un blanco de incendio; sangres rosadas y sangrientos vinos; almenas en figuras dentadoplanas y minaretes cilíndricos orificados sobre plata.

Cruzaron el foro, fueron más allá del tramoyaje con sus cuerdas vegetales, resortes, poleas y contrapesos, llegando así a un sitio bastante despejado en comparación; con árboles vivos y casi normales, aunque altísimos.

Moyaresmio vio cuatro magníficos gigantes, que se prestarían de manera admirable a sus fines. Se detuvo extasiado:

—Elijo, este lugar —dijo a Crk, irreversiblemente.

—Bueno —contestó Crk con un encogimiento de hombros—. Si usted lo dice…

Mientras Moyaresmio contemplaba el sitio adoptado para emplazamiento del teatro, rememoró el momento en que debió jugarse para convencer a sus hermanos. Los había reunido a todos en la playa, en una gran multitud y así les hablo:

«¡Crotos de la Tecnocracia… y del mundo! —la última palabra se le ocurrió en una súbita iluminación demagógica—. Nosotros los crotos somos los depositarios de la grandeza oculta. Constituimos la última fuerza lírica de la humanidad —aplausos—. Por eso, camaradas, es absurdo que no tengamos un teatro propio donde representar nuestras obras y las de todo el repertorio universal. Conozco a un compositor que jamás sería admitido en una sala de conciertos o en una función de gala, a causa de sus ropas: de arpillera magnífica y collarines, que gasta con elegancia faraónica. Sin embargo, pese al rechazo, es un genio. ¿Se ha visto jamás una cosa tan injusta? —murmullo indignado por parte de la multitud y furia creciente—. ¡Nadie nos toma en serio porque somos crotos! —exaltándose, sus gestos son estudiados, cada vez más carismático—. ¡Pero nadie sabe del salvaje poder de las palabras secretas que nos anima! ¡Nadie conoce la inflexión marcial del gesto mugroso!

¡Nadie percibe, porque no son rotos, que pertenecemos a Una casta suprema, a una comunidad que no ha caído en la escatología de la limpieza! ¡Somos todos crotos! ¡Todos linyeras! ¡Y esta unión nuestra, esta invisible fortaleza, se consolidará día a día, a través de los meses, a través de los años y de los siglos, porque somos la raza humana por excelencia! ¡Y los más fuertes! ¡Y los más nobles! ¡Y los más puros y jerárquicos! ¡Y los más hermosos! ¡Y tendremos nuestro teatro! —aprovechó el orador para unir discontinua y sofísticamente—. ¡¡Y tendremos el teatro que se llamará… que ya se llama… el Falso Bayreuth!!». Aclamación estruendosa de la multitud.

Moyaresmio, sudando, hizo el saludo tecnócrata como el Monitor en sus discursos. La masa, emocionada, comenzó a vociferar al unísono los conocidos «¡Tecnocracia!… ¡Monitor!… ¡Triunfo!… ¡Tecnocracia!…». Etc.

Ya pulsada la cuerda emocional de los presentes, procedió a detallarles su proyecto. Tendrían una sala wagneriana; un teatro dedicado, como el de Bayreuth, a la puesta en escena de las óperas de Wagner. No en exclusividad, claro. El repertorio lírico sería extenso. Incluiría también Norma de Bellini; Fidelio de Beethoven; La condenación de Fausto de Héctor Berlioz; El elixir de amor y La hija del regimiento de Donizetti; Orfeo y Eurídice de Glück; Fausto de Gounod; Los payasos de Leoncavallo; Boris Godunoff de Modesto Moussorgsky; Don Giovanni, La flauta mágica y Cosi fan tute de Mozart; La Boheme y Madame Butterfly de Puccini; El barbero de Sevilla de Rossini; El caballero de la rosa y Salomé de Strauss; Aida, Don Carlos, La forza del Destino, Rigoletto y La Traviata de Verdi; y El secreto de Susana, obra de Wolf-Ferrari, que conocía únicamente el señor Crk, quien exigió su inclusión basándose en su derecho como segundo de a bordo. Le gustaba muchísimo esta ópera; los Dioses sabrán por qué.

Por supuesto, también se pondría en escena con carácter de estreno absoluto y mundial, la óperas de rotos autores, tales como: La muerte del linyera, El Ocaso de los Enanos, El triunfo de la voluntad de los crotos y el impresionante ciclo Lanza mendiga, en un prólogo y tres jornadas: 1ra parte: Primavera del mendigo; 2da: Limosna de verano 3ra: Otoño en el refugio monitorial y 4ta: Funeral de invierno rotoso, del compositor Hánsel Humperdinck Iseka.

Siguiendo las directivas precisas y exactas de Moyaresmio, todos los crotos se pusieron a trabajar. La voz se propagó al instante por la Tecnocracia, no obstante la guerra. El movimiento pronto incluyó a la totalidad de los marginales y hasta a varios gremios, establecidos y auténticos, deseosos de participar en la magna obra. Mandaron representantes y donaciones todas las prostitutas, los enanos, jorobados, tullidos, ciegos y —este aporte fue importantísimo y definitivo— los telefónicos tecnócratas, quienes al unirse al proyecto le dieron carácter de cosa pública. Hasta vinieron periodistas. Con tanta propaganda y adhesión, los rotitos no tuvieron ninguna dificultad en recolectar fondos; en una gran vaca y otras colectas, llegaron a reunir nada menos que un millón de monitores. Suma que debía tomarse muy en serio. Por lo demás, cierto funcionario de bastante jerarquía en la Monitoria de las Lenguas —el Infravicesubsecretario del Kratos— ofreció interceder ante la Superioridad a fin de conseguir alguna ayuda oficial. Moyaresmio rechazó cortésmente la oferta. Deseaba levantar el teatro sin el auxilio del Estado. «Es una cosa marginal y nuestra», arguyó ante sus fieles.

Con el millón de monitores, Moyaremio y Crk pudieron comprar; tres mil quinientas bolsas de cemento —estaban preocupadísimos luego que el flete se las trajo, pues temían que una lluvia les endureciera el material—, trescientas toneladas de tablones de corteza de pino, tirantillos y postes para alambrado de dos metros cuarenta centímetros de alto cada uno.

La plata incluso les alcanzó para comprar varias camionadas de chatarra, cinco toneladas de clavos, telas, arpillera al por mayor, diez metros cúbicos de estopa, esqueletos de cajones para vino, velas, kerosene, resina y artículos varios.

Sólo faltaba elegir el sitio y comenzar.

El señor Moyaresmio ensambló el recuerdo del lugar aún no ubicado, con la presente realidad de la elección ya hecha y salió de su ensueño. Volvió a mirar los cuatro árboles:

—Hay que traer todos los materiales, señor Crk.

—¡Lo que nos va a salir el flete! —se lamentó este último; eran tan poco prácticos que compraron todas las cosas antes de elegir el sitio, por lo que tuvieron que contratar un segundo transporte—. No va a ser cosa fácil abrirse camino a través de todos esos troncos y ramas apiladas que cruzamos hace un rato.

—No se preocupe. No hay mal que por bien no etcétera. Capitalizaremos a nuestro favor la desgracia. Con los troncos y ramas larguísimas que usted menciona, ya haremos algo. Traviesas o lo que fuera. En cuanto al flete, es lo de menos. En su momento encontraremos un desvío de acceso.

—El problema lo vamos a tener a medida que elevemos las paredes —se quejó Crk—, porque las cortezas y los tirantillos van a ser muy débiles para sostener toda la estructura.

—¿Y los postes de alambrado que compramos, de 2,40 cada uno?

—Son muy cortos.

—No importa, después los empatillamos. O sea: los unimos con otros postes de 2,40 y seguimos subiendo.

—Puede ser.

—Además no se olvide: justamente para solucionar este problema, buscamos cuatro grandes árboles. Sobre ellos nos apoyaremos para elevar las paredes de nuestro teatro lírico. Ahora claro, por supuesto: el ideal habría sido que esta tetralogía arbórea formase un cuadrado perfecto; o mejor digamos un paralelogramo. Era mucho pedir, naturalmente. ¡Pero fíjese! —y señaló entusiasmado a los colosos—. ¡Qué magníficos ejemplares! Son lo que más se acerca a nuestro arquetipo. Es cierto que el teatro nos saldrá con forma de rombo, pero haciendo abstracción no importará tanto. La construcción in toto, por lo demás, no ofrecerá ninguna dificultad.

—Puede ser.

—No que puede ser: es.

—No sea imprudente con tales afirmaciones que nos puede ir mal. A ver si algún chichi nos escucha y nos manijea por el puro gusto de joder.

—Tiene razón, señor Crk. Pero ¿qué quiere usted? La exaltación me desborda. Por otra parte, como si el enemigo no lo supiese. ¿O ya se olvidó de lo que nos pasó con el volcán? Hay tipos que charlan hasta por los codos y les va bien, sin embargo. Al Antiser no le interesa tanto impedir el triunfo como interceptar la victoria con trascendencia.

A la semana llegaron los primeros doscientos crotos voluntarios que integrarían las cuadrillas de trabajadores. El problema de alimentar a esta multitud y a las que llegarían fue solucionado por Moyaresmio con una cadena de ollas populares. Para el alojamiento no debió tomar providencias, ya que todos estaban acostumbrados a dormir al descampado.

La primera tarea fue abrir un camino para permitir la llegada de los camiones del flete y despejar una zona a ser utilizada como parque de materiales. Alrededor de los cuatro titanes que constituirían los ángulos de la gran sala del Falso Bayreuth, fue preciso talar del entorno exterior a varios árboles obstructores, desarraigar unos pocos arbolillos y arbustos de la parte central y cortar algunos molestos brazos de los colosos, que en su caprichoso crecimiento se extendían por encima del rombo. Sólo fue respetada una potente rama de uno de los monstruos. La mencionada, fuerte y vigorosa, llegaba hasta el cruce de las imaginarias diagonales trazadas desde los vértices. De ella pendería la lucerna a una altura de quince metros. Claro está, el extremo del tentáculo arbóreo era muy débil, por lo tanto, sería indispensable suspenderla desde un lugar situado más cerca del tronco. Así, la planeada magnífica araña en llamas, ocuparía un sitio algo excéntrico en el techo. Pero, mediante una nueva abstracción, el inconveniente fue mentalmente solucionado. No era tan terrible, después de todo. Qué tantas cáspitas.

Las inmensas gradas marmóreas pertenecientes a la escalinata de acceso al gran hall de entrada —que posee toda ópera que se precie— habían sido substituidas por cajones superpuestos, largos y anchos, graduados de mayor a menor, donde los linyeras echaron incontables baldazos de escombros desmenuzados y cemento. Primero hicieron la grada inferior: impresionante platea que habría servido de cimiento a una gran casa. Cuando el cemento fraguó, sacaron los tablones de continencia y así obtuvieron el primer peldaño. Sobre éste armaron otro cajón, más chico, repitiendo el procedimiento. Así, al poco tiempo, obtuvieron una escalera impresionante que no estaba del todo mal, llegando en su parte más alta hasta uno de los lados del rombo. Parecía la escalinata de un palacio en ruinas de Darío o Ciro el Grande.

La mencionada escalera ensamblaría después con los tres sótanos de la ópera, a ser excavados entre los cuatro colosos; era preciso edificarlos antes de la gran platea o pavimento, que sería del teatro el piso propiamente dicho. Por razones técnicas decidieron resumir los tres sótanos en uno solo, enorme y profundo, pero lleno de grandes estantes o terrazas, con varios metros cuadrados de superficie cada uno. También habría cavernas llenas de instrumental, bastidores, pintura, etc. Todos estos sitios fueron planeados para que a ellos pudiera accederse bajando o subiendo por clavas, como los trogloditas, y para que los pesados objetos allí depositados pudieran elevarse hasta la platea o más arriba, o bien descender, mediante un ingenioso sistema de poleas y contrapesos.

Y después digan que a la Gran Pirámide la hicieron los habitantes de otro planeta. Por supuesto, el faraón Kheops demoró veinticinco años para construirla; pero tenía la pretensión de que durase un poco más que el Falso Bayreuth.

De cualquier manera, la excavación realizada por los linyeras no era cosa de risa: tenía once metros de hondo y resultaba casi tan larga y ancha como la ópera propiamente dicha.

Los rotos trabajaron día y noche, en turnos de cuatro horas cada uno, durante ocho meses, hasta completar el trabajo. En la oscuridad se iluminaban con lámparas a kerosene y antorchas resinosas.

La tarea fue terrorífica. A veces debían descender con hachas para cortar las enormes y duras raíces de los cuatro colosos, que se extendían hasta allí. No obstante, la excavación fue una jauja comparada con la «tareílla» que vino después. En efecto: ¿cómo armar la platea encima de semejante agujero? ¿Con qué sostener el cemento hasta que secara? No sería ciertamente con tirantillos empatillados, ni con traviesas de madera —que no las había tan largas ni tan perfectas; pero aunque las hubiesen tenido, todo ello no resistiría ni un minuto semejante peso. Las ramas de la «yesca titánica» que nuestros dos amigos encontraron al principio de su aventura, resultaban demasiado retorcidas y frágiles.

Entonces se decidieron por un artificio escénico: irían construyendo la platea poco a poco, desde los bordes, plasmando primero sólo un marco de cemento; a éste lo armarían con pequeños hierros, chapas y tirantillos. Cada lado del marco sobresalía dos metros por arriba del abismo.

Cuando fraguó elaboraron otro perfil arriba del anterior, con lo cual lograron avanzar dos metros más hacia el centro, etc.

El inconveniente del sistema pronto se hizo notar: la platea no les salió plana sino en forma de pirámide escalonada, estando su vértice a dos metros de altura con respecto a la base. Los abonados que se acomodaran detrás de esa joroba insólita, no verían cosa alguna de la escena ya que la mole obstructora no lo permitiría.

El problema se minimizó mediante butacas posteriores altísimas, casi palcos, más elevadas que esa mala parte del piso y con patas como zancos. Se accedía gracias a escaleritas hechas poniendo travesaños sobre las mismas patas. Aquí también se capitalizaba un defecto.

Ya las paredes tenían dos metros de altura, gracias a los postes de 2,40 que habían sido enterrados cuarenta centímetros al borde de la platea. Pronto se hizo evidente algo que en su momento se temió: si empatillaban otros postes arriba de los primeros para continuar elevándose, todo el conjunto se vendría abajo sin remedio, ya que, los cuatro colosos, no bastaban para dar solidez a las paredes a medida que éstas se alejaban de ellos. Semejante Frankenstein, a su vez, no podría sostener una cúpula que se precie. Tal sea dicho por citar uno de sus inconvenientes accesorios. Pero sin llegar a hablar de la cúpula, ni de la imposibilidad para sostener ni un telón de gasa con un techo tan precario, era obvio que el primer ventarrón haría trizas el conjunto. Así pues resultaba imprescindible usar el tan odiado hierro, o la obra no tendría futuro ni esperanza.

Pero, como ya se adelantó, los empleados telefónicos de la Tecnocracia simpatizaron con el proyecto y decidieron unirse a él. Esto fue la salvación. Ellos aportaron cantidades inconmensurables de alambre de bajada —así se llaman los negros cables que pueden verse en las azoteas y postes—; eso permitió, uniendo varios y atando el manojo cada dos metros, formar auténticos cables tensores capaces de sostener toda la tramoya, desplazar los pesos de los maquinistas y aguantar incluso la grande y magnífica lucerna.

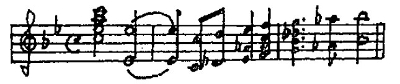

Para seguir elevando las paredes —que como se dijo hasta el momento sólo tenían dos metros de altura, ya que los postes de 2,40 no daban para más—, se ataron cientos de tensores desde un árbol a otro, paralelos a la tierra y a distintas alturas, hasta llegar al sitio donde habría de cerrarse el techo con su cúpula. Parecía un pentagrama, sólo que en vez de cinco líneas tenía muchas. En tal punto sí que tuvieron que unir o empatillar nuevos postes y seguir subiendo. El resto de las paredes se completó con los famosos tirantillos y tablones de corteza de pino.

También utilizaron algunas maderas exóticas que fueron adquiridas en un remate y en lote. Se las ingeniaron para utilizar estos disímiles materiales: cedro, nogal, virapitá, ibirá-peré, incienso, lapacho, aglomerados, laminados plásticos, terciados, chapas terciadas, palmeras, varillas varias, molduras, etc. y de alguna manera lograron que el conjunto se adaptara a ellos.

A medida que subían en la construcción, necesitaban escaleras más altas. Cuando la altura superaba a las existentes, construían otras aún más largas y los materiales inservibles se aprovechaban en la obra. Encontraron la solución final a este problema fabricando torres de asedio, como en épocas de las Cruzadas. Esos armatostes con ruedas permitían trabajar a diferentes alturas; prestaron servicios inestimables cuando llegó la hora de armar el techo, situado a veinte metros del suelo. Poner el mencionado techo y su cúpula central fue algo infinitamente espantoso, no obstante haberse concluido las paredes en forma satisfactoria. Gracias a las torres de asedio, los carpinteros tendieron nuevos tensores, esta vez en diagonal y, sobre tales puntos de apoyo, arrojaron cabreadas, tirantillos empatillados, terciados, conglomerados, etc. Aquí no fue utilizada corteza alguna pues todos temían que se cortaran los tensores. Esa tela de araña fue suficiente, sin embargo, para sostener el esqueleto de la cúpula, hecho con madera de cajón. La dichosa y repetidamente mencionada cúpula, que tanto costó colocar y con tanto peligro, no se necesitaba en absoluto. Lo más indicado habría sido un techo plano y listo. Pero se les había antojado ponerla por razones de delirio. Era preciso ser corajudo en serio para andar allá arriba como araña entre los cables, con un paquetito lleno de clavos y un martillo, a veinte metros del suelo, mirando la lucerna que estaba cinco metros más abajo y a la gente chiquitita sobre la platea.

Con gran alegría general y sobre todo de los carpinteros, un buen día la cúpula y el techo quedaron terminados. Ahora venía el segundo acto, consistente en forrar por fuera toda la parte superior en tela de plástico, para que no lloviera dentro del Falso Bayreuth. Fue una tarea difícil y prolongada, ya que era indispensable extender primero una hoja de tela, clavarla con clavos de vidrio para que el viento no la hiciese volar, al lado poner otra, pegarlas con el contenido de un tubito de adhesivo, después colocar una nueva, etc. Por fin terminaron aquella tarea maldita y odiosa y peligrosísima.

Viktoria.

La lucerna, por su parte, fue construida con aros de barril —los más grandes—, soldados unos con otros mediante autógena, y alambre de fardo que hacía de pegamento al fundirse. Una vez terminada la unión de los trece aros, el conjunto adoptó la siguiente forma:

Sobre los filos superiores de las circunferencias, fueron soldados pequeños discos de chapa donde iban a estar asentadas las velas. La lucerna tendría doscientas bujías; así, habíanse tomado especiales precauciones para que el calor de las unas no derritiese a las otras. Fue un verdadero cálculo de ingeniería.

La pintura dorada con la cual cubrieron la araña, contribuyó a darle un carácter aún más majestuoso; esto se acentuó mediante los culos de botella que de ella pendían, y los caireles auténticos —hechos con cristal de Bohemia—, robados en gran cantidad de las casas señoriales. Alternaban: un cristal de Bohemia, un culo de botella; un cristal…, etc.

—¿Y cómo podríamos hacer la puerta principal de nuestro Falso Bayreuth? —preguntó el señor Moyaresmio.

—Y, el marco se hace con tirantillos —replicó el señor Crk Iseka.

—Sí, ya sé. Pero ¿cómo se la completa? Yo había pensado que se podían clavar tablones de corteza de árbol.

—¡Noo…! ¡Está loco! Sería muy pesado y las bisagras se vencerían al poco tiempo. Tiene que hacerlo todo con tirantillos serruchados.

—Yo quería ahorrar, porque ya hay muchas cosas que llevan tirantillos.

—No escatime, señor Moyaresmio, no escatime.

—Yo pensé que con las cortezas… En estilo rústico saldría más señorial.

—¿Y qué ganamos con que tenga vista si se va a venir abajo, al poco tiempo? No: use tirantillos, que es más seguro. Tampoco sea avaro con los clavos, desde ya se lo advierto. Tres clavos por cada extremo de tirantillo; y sobre los del marco, introduzca cuatro. ¿Y ahora por qué esa cara?

—Yo pensaba colocar solamente dos clavos por extremo. Omitiendo poner un clavo de más, al propagarse este ahorro a lo largo de toda la construcción nos habrá quedado una reserva de cincuenta kilos de clavos, que luego podríamos utilizar para reforzar el sector del gallinero, que está medio venido abajo.

—No, no, no. No escatime, que lo barato cuesta caro. Si no hacemos bien las cosas, en vez de un ahorro habremos provocado un desajuste friccional de imprevisibles consecuencias.

A medida que aquel castillo precario y absurdo se elevaba, lo iban tramoyando con bastidores, paneles corredizos, telas pintadas, poleas y enormes piedras que servirían de contrapeso para subir y descender los decorados. Parecía una casa de brujas, disparatada y grotesca. Aquel gigantesco e increíble esperpento era como la materialización de un sofisma. Algo enorme que, por una propagación de milagros, pudiera existir a través de cientos de miles de equilibrios inestables.

Parte de la fachada era en estilo plateresco español, copia a su vez del frente de la Universidad de Alcalá de Soria, que al señor Moyaresmio le gustaba muchísimo. Los demás se opusieron a la adopción de tal estilo arquitectónico, pero él hizo una cuestión de todo ello amenazando con desentenderse del proyecto in toto y hubo que ceder. Moyaresmio nunca pudo desprenderse del todo de su origen, evidentemente, ni de sus malformaciones culturales. El resto consistía en una deliciosa mezcla de Renacimiento francés y gótico radiante.

Las molduras, columnas, etc., estaban hechas —por supuesto— con maderas y latas talladas. El interior, en cambio, realizando un juego de delicadas abstracciones, podía compararse al de La Scala de Milán.

El proyecto del señor Moyaresmio, de poner en el hall de entrada grandes basas de columnas góticas que sostuviesen auténticas columnas ídem, fue abandonado por demasiado fantástico. No obstante, para satisfacerlo viéndolo enfurruñado, pusieron basas de cartón que aguantaban falsas cariátides sustraídas de los decorados.

Aprovechando la arquitectura de los pisos, en el entorno de aquella precaria torta, instalaron los camarines, Sala de Ensayos para la Orquesta y Coro Estable, la Sala de Ensayos de Danzas del teatro, el comedor y bar de los bailarines y cantantes —exclusivos para esta élite—, y los análogos para obreros, tramoyistas, zanahorias y plomos.

Había también un amplio baño con grandes agujeros cuadrados en el piso donde las señoras, señoritas y caballeros, podían agacharse a hacer sus necesidades. Todo ello descendía rectamente atravesando los pisos y caía en una pequeña tolva construida con tal fin.

La disposición de la cloaca tolva resultó algo incómoda. Su audaz emplazamiento en el entorno del teatro, tan cerca de la platea, hizo que los aromas se volvieran inaguantables al poco tiempo. Sin duda, los abonados habrían de quejarse del mal olor en la primera representación. Pero todo se solucionó lo más bien, echando al fondo de Aquella Horripilante Fosa unos cuantos kilos de cal viva.

El buffet estaba adaptado a las necesidades crotiles. Bajo rotas campañas de vidrio, que no impedían el paso de las moscas, se ofrecía a los estudiantes y artistas: sandwiches de mortadela, queso, aceitunas deshuesadas, choricitos, jamón cocido y crudo. En el quiosco anexo se expedían enormes cartones —nunca el término fue utilizado con tanta propiedad—, cada uno conteniendo veinte cigarrillos armados y gordísimos; azúcar quemada de irregulares formas que se vendían como caramelos, etc.

Se filtraba el viento por entre las bamboleantes estructuras, por lo que el sitio se volvió aproximadamente confortable recién cuando una nueva remesa de dinero permitió forrar por dentro, con arpillera plástica, cada una de las dependencias del teatro.

El problema fue encontrar voluntarios para los cargos de bomberos de piso. Hombres valientes sí que los había. Pero como uno le dijo a Moyaresmio: «Yo no le tengo miedo al fuego; le tengo terror al agua, más bien». Ahora claro: justamente esto los inhabilitaba como bomberos. ¿Con qué apagarían los incendios si eran alérgicos al líquido elemento? Se llegó a una solución poniendo en cada piso varias latas llenas de tierra y granadas de arena —estas últimas eran botellas repletas de tal material y taponadas con un corchito.

Alguien propuso una instalación semiautomática para apagar incendios, colocando entretechos llenos de arena. En caso de siniestro, bastaría tirar de una cuerdita para que cinco o seis puertas trampa se abriesen dejando caer su contenido. La sugerencia fue rechazada teniendo en cuenta lo elevado del costo y la inseguridad del sistema: ¿quién garantizaba que el incendio comenzaría debajo de las trampas?

Entre las muchas cosas que debieron edificarse con suma urgencia, estaban los camarines del cuerpo de baile. En ninguno faltaba aunque más no fuese un pedazo de espejo y cinco velas sobre un candelabro rústico —hecho con una plataformita de madera y un palo de escoba clavado en la mesa—, para permitir la acción del maquillador. Estos últimos, diremos de paso, usaban aceite de oliva, aceite de máquina o grasa, según el carácter del personaje a interpretar; colorete, carmín de labios y distintos betunes.

Únicamente los artistas principales tenían espejo completo y diez velas.

Moyaresmio patrullaba sin cesar, potenciando la obra con sus indicaciones. Daba orden de iluminar con una vela más un rincón oscuro o poner otra antorcha sobre un pasadizo mal iluminado, y en él quedaba campeando, majestuosa como un cetro.

Se reclutó gente para llenar los cuadros de alabarderos del teatro y también se nombró un jefe de claque. Ellos tendrían la sacrosanta misión de alabar y aplaudir en los momentos adecuados para vectorizar la emoción del público.

Construyeron palcos y balcones que más bien parecían casas de una ciudad lacustre, ya que eran cubos de madera adosados a la pared con barandas y asentados sobre largos zancos.

Arriba de todo, hecho con torres de asedio adaptadas, reinaba el gallinero o paraíso.

Las butacas de la platea eran sillas, esto ya se comprende.

El palco del Monitor había sido construido con paja y barro, como los nidos de los horneros —es más: tenía su forma exacta— y estaba asentado sobre una plataforma con patas. Pensaban invitar al mismísimo dictador de la Tecnocracia para que asistiese a la Función de Gala de la inauguración. El palco llevaba un cartel que rezaba: «Eres el Hornero de Todas las Cosas».

Crk tenía preferencia por los voladizos interiores. O sea: tras bambalinas había hecho levantar un asientito sobre una minitorre, para ver todo; él solo desde ese lugar secreto.

La tramoya abarcaba, aparte de los decorados que ya se describirán, todas las tiras de lienzo pintado para producir veladuras, más todas las trucas y aparatos, resortes, etc., los cuales estaban a cargo del tramoyista.

La concha del apuntador consistió en una caparazón de ostra legítima, verdadera pieza de museo y colección, que aquellos soñadores encontraron por casualidad en la caverna de un acantilado.

La escena tenía una plataforma rotatoria para los efectos escénicos, movida desde abajo por cuatro caballos que daban vueltas a la noria.

Como papel escenográfico se usaron diarios en gran profusión. Habían construido además varios practicables o biombos eternos, que servirían imparcialmente para todas las óperas; de esos que se ponen y se sacan, enchufándolos unos en otros según variaciones.

El cargo de electricista, muy importante, se lo dieron a Fermín Terrón Iseka. Era un tipo cabrero, como suelen ser todos los electricistas de los teatros; a veces hacía huelgas, ya que sentía el sindicalismo como parte de sus funciones. No había electricidad sino velas, pero ello carecía de importancia ya que ellas estaban a su cargo.

Existían porteros de piso y bomberos de piso; estos últimos ya se mencionaron.

Edificaron el palco avant-scène, muy importante. Avanzaba sobre el escenario, pero avanzaba en serio, como un puño terrible que amenazara desplomarse sobre los cantantes. Superaron el concepto que habitualmente se tiene de los palcos «avanzados sobre escena». Según ellos, ese chichi peligrosísimo era mucho mejor que el del Monitor, que a fin de cuentas, resultaba tan sólo una porquería prestigiosa. Muy codiciado, aquel otro.

Fueron nombrados: Jefe de Vestuario, Escenógrafo e Iluminador. Este último tuvo una feroz agarrada con el electricista, desde el primer día.

Hasta que el iluminador puso al otro en su lugar, diciéndole con tono despectivo: «Yo soy un ingeniero. Usted es un peón». Todos ellos dependían del Régisseur, funciones en las cuales solía entrometerse Moyaresmio.

Estaban: las cocotes o tías, que vestirían a las bailarinas; los plomos, que llevaban de un lado a otro los instrumentos de música; el pinchapapeles, encargado de pinchar con un largo palo de escoba con clavo en la punta, luego de las funciones, todos los programas hechos bollos, los papeles en general, cartones de cigarrillos armados, etc.

Estaba el cargo de tiquín, quien maneja una pértiga tras las bambalinas, a fin de sacar cosas de la escena (y ponerlas) sin ser visto. A él, en cambio, todos lo veían; hasta tal punto que, si el Falso Bayreuth duraba mucho, los ignorantes podrían llegar a preguntar: «¿Pero cómo? ¿Este extra hace el mismo papel en todas las óperas?».

Para hacer volar a las walkirias se utilizaba un aparato con rueditas, llamado tira braguero, que ya se describirá al hablar de las Ninfas del Rhin. Si era preciso mover a muchas personas al mismo tiempo, había a disposición un tirachinos o máquina múltiple.

Existía, siglos atrás, en un rincón de toda sala de óperas, un lugar llamado gazofilago; allí tiraban las limosnas y rentas para los cantantes. Tuvo gran éxito entre los crotos, quienes exhumaron la institución. Al mencionado sitio iban a parar: fósforos, azúcar, yerba, papelitos para armar, etc. Todo mezclado.

Como no había electricidad, el electricista ponía a disposición del Iluminador unos spot hechos con velas gordas que detrás tenían espejos. Si era preciso que una cantante se transformase en pirausta, o mariposilla —los antiguos creían que tal ser vivía en el fuego—, para bañarla con una luz rojiza se cambiaba el espejo del spot por un vidrio rojo espejado.

Las materias primas para decorados, vestuario, zapatería, no podían ser más variadas. Aparte de las arpilleras teníamos: rafia, cuerina, cartón piedra —para cascos, aunque también se usaba mucho en la confección de corpiños para las cantantes—, papel glacé —si se necesitaban brillos—, papel crépe (más duro), terciopelo sin pelos (a causa de una enfermedad rarísima que copó esta tela y sólo a ella: semejaba una tiña tonsurana, pero sin serlo[155], terciopelina, tafetán almidonado para musculosas, raso, etc.

Las modistas y costureritas fabricaron miriñaques llenos de plomos, muy necesarios como armaduras de vestidos amplios.

Los zapateros construyeron coturnos: zapatones inmensos para que los gigantes Fáfner y Fásolt pareciesen altísimos. El problema vino cuando el cantante que interpretaría al enano Alberich también quiso un par. Fue tremenda la tarea de disuadirlo. Para ello debió invocarse al mismo Wagner y a las específicas recomendaciones de su detallado libreto.

En los talleres del foso de la ópera, los artesanos elaboraron cornetas, especie de amplificadores elementales que contaban con tubos de goma —para ser ocultados entre las ropas— y trompetines en las puntas; se usarían para dar gran resonancia a la voz de un Dios, o una aparición. Como en general estos artilugios eran utilizados en obras de máscaras, se sugirió que, como innovación, en El Anillo del Nibelungo los gigantes cubrieran sus rostros. El señor Moyaresmio, purista ortodoxo, rechazó de plano tal blasfemia.

Fue nombrado un corifeo, quien sería el jefe de todos los falsos ejércitos; de esos que dan vuelta por detrás del escenario y aparecen nuevamente, para hacer creer que son muchísimos. Papel secundario éste, muy importante en varias obras: para la Marcha Triunfal de Aída, por ejemplo.

Para el papel de Wotan eligieron al señor Sebastián Coramvobis, un cantante muy grueso y que afectaba gravedad, pese a su voz arruinada. Una verdadera adquisición. Si bien de él se hablará en detalle más adelante, no podía menos que cacarear el adelanto a manera de maravilla.

Se hicieron sombreros de pluma de faisán, avestruz, gallina, gallo, pato, pavo y hasta urraca o pirincha.

A disposición del maquillador y sus mesas había pestañas postizas de cerda, cartón y de escobilla para el baño; pelucas de pelo natural, o hechas con pelo de chiva, viruta de madera, rafia, plumas, de helechos plásticos y chapa metálica.

Se confeccionaron corozas o capirotes de papel engrudado y figura cónica.

Nombróse coreógrafo para que marcase los pasos de baile cuando lo hubiera.

Fueron tendidos correjeles —cables donde se mueven las cosas— con cables de teléfono transformados en tensores. Sin ellos habría sido imposible movilizar la tramoya, suspender decorados de la parrilla, etc.

Como una perfección más y a fin de dar una mejor perspectiva al escenario, debajo de las tablas y con tierra crearon un desnivel o loma de burro. Notable.

Hubo un sereno de Sótano y un Guardián de Lucerna; este último era un viejito celosísimo de sus funciones. Estaba empeñado en que no se cayera como la del Fantasma de la ópera.

El Tramoyista tuvo a sus órdenes a diez zanahorias, encargados de ayudarlo a correr los objetos, parar los bastidores y colgarlos, etc.

Julia Faisán Pelicán Iseka, una viejita, quedó designada para el cargo de florista. Ella seria la encargada de recoger las ortigas que el público echaría a escena, para llevárselas a los cantantes a sus camarines:

Estaban los maquilladores y peinadores; los tramoyistas y maquinistas, que son lo mismo; y los gordos y gordas llamados pandorgos y pandorgas respectivamente, dicho sea esto en sentido despectivo; no cumplían ninguna función, salvo la de servir de cable a tierra para el odio y el sadismo de las rivalidades teatrales. Aquellos gordos eran buenísimos, por lo demás. Estaban allí para ser odiados; ése era su contrato. Pero a ellos no les importaba y lo vivían con filosofía, como buenos gordos.

Estropajos clavados sobre palos de piso, servían como estandartes en las marchas triunfales. Una vez más, recordar Aída.

Como El Anillo del Nibelungo sería la ópera estreno, comenzó la febril preparación de los decorados. El Walhalla, por ejemplo, era un castillo con almenas de cartón dibujadas pésimamente.

Crk intentó disuadir a Moyaresmio. Según aquél, no debía comenzarse con una ópera de tanta responsabilidad y envergadura. Más bien —y aquí sugirió su ópera favorita— podría ponerse en escena El secreto de Susana. Al ver la cara de Moyaresmio, se apresuró a sugerir como variante La Fanciulla del West de Giacomo Puccini.

Habría sido más fácil disuadir a Atila o Tamerlán. Se mantuvo firme en su determinación.

Para los decorados también usaron tirantillos empatillados, que constituían el marco. En vez de tela se usó papel de diario: pegaban dos hojas una sobre otra, con engrudo; luego estas gordas hojas reforzadas, se unían unas con otras según los bordes y quedaban grandes superficies que llenaban el marco. Entre las hojas superpuestas, mezclado con el engrudo, había un reticulado de piolines para dar al conjunto mayor solidez. Cuando todo estaba seco se pintaba el decorado. Había allí falsos jardines, pórticos, templos derruidos sobre los que trepaba la hiedra, iglesias góticas, etc.

Fueron pintados con sintético y brochas gordas. Estos mamarrachos sublimes eran elevados luego por el aparejo escénico.

Las alumnas de la Escuela de Danzas del Falso Bayreuth llevaban redecillas en el pelo, para que todos dijeran: «¡Son bailarinas del teatro!», cosa que a nadie le importaba en absoluto. Algunas se dejaban el pelo largo para poder usar la redecilla y no se la sacaban ni para dormir.

En la guardarropía podían encontrarse tutús blancos; negros para la escena de la muerte del cisne; con lentejuelas; corseletes; cinturetes; zapatillas de punta y media punta hechas con alpargatas a las cuales se les había clavado una base de madera. Mallas para los bailarines, de esas que se adhieren al cuerpo, fabricadas con medias cosidas unas con otras. Tenían muchos puntos corridos, pero no les importaba demasiado. Escarpines; botas de roñosas gamuzas, otras con el cuero resquebrajado, que parecían de los alemanes volviendo de Rusia —cosa muy probable por otra parte, ya que en un remate habían adquirido una cantidad de extrañísimos desechos de guerra; todo junto hubiera lo que hubiese y sin mirar a lo que venga.

Entre la gran acumulación de objetos que tenían en las plataformas y grutas del sótano, deben también mencionarse: botas de caña entera; botines; borceguíes; botas-alpargatas o botalpargatas —a Moyaresmio le gustaron muchísimo y siempre andaba con un par—; raso; brocado; túnicas hechas con sábanas —¿era necesario que lo dijese?—; zuecos trabajados con pedrerías de vidrio; pecheras; pectorales para Aída —ese Wagner italiano—; capas de armiño hechas con lana de oveja: con tinta china hicieron las «comas» de la orla.

En un sector del depósito de acopios existía una cantidad increíble de zapatos papales; de gran capacidad éstos puesto que no sólo servían para calzarlos sobre los ordinarios, sino que hasta cubrían las botas de media caña.

Incluso las sandalias egipcias tenían plataformas para que los cantantes aparentaran ser más altos. Sin embargo, esto no siempre se mantuvo. Ya se dijo que el intérprete de Alberich fue obligado a la enanificación, pese a su pedido en contrario. Aquel usurpador deseaba ser más alto que Wotan.

Podían hallarse zapatos con borla o pompón; turco (punta encorvada); zapatos con forro de cartón pintado, que duraban una sola representación y a veces media; zapatos de metal, cuadrados, para las escenas de robots; grandes zapatos únicos, sin compañeros, donde se metían en un mismo lugar los dos pies: eran para las óperas modernas, con vestuario dodecafónico, donde los cantantes se desplazaban con ridículos saltitos; zapatos explosivos, para las escenas celestiales: se trataba de zapatos de piel, con alitas como las que lleva el Dios Mercurio, con una barra de explosivos y combustibles sólidos debajo de cada uno. La idea era que el actor se lanzara desde cierta altura sobre uno de sus pies. El estallido y las llamas serían algo muy propio de los pasos tonantes de esta divinidad. Lamentablemente, el cantante colocó demasiado explosivo y casi quedó lisiado. Voló por el aire y al caer lo hizo con tan mala suerte que cayó sobre el otro, con lo cual la detonación lo elevó por segunda vez, cayendo luego desmadejado como un saco de papas algo más lejos. No volvió a ser intentado jamás en la vida.

Los zapateros del teatro, para construir las suelas, guillotinaban a hachazos los cueros; además tenían una máquina de gran volante o rueda giratoria, a pedal, para poner ojetes y corchetes.

Había zapatos egipcios; etruscos; huno; crótalo; bota de fuelle; bota del siglo XVII, que en la corona del fuelle poseía encajes; zapatos de Enrique de Montmorency; de la época del Consulado, en Francia; horribles y ridículos zapatos Luis XIV, cuyo moño era casi tan grande como el resto del calzado; zapatos de polaca; de football para La Boheme, de Puccini —los usaría Mimi, bien visibles, en el momento de su agonía, tirada sobre su jergón o camastro y con los pies afuera—; patín oriental; legítimas botas militares rusas, etc.

Costó una enormidad hacer la espada de Sigfrido y al final salió pésima. Se tomó una planchuela de hierro. Con tiza dibujaron sobre ella el contorno de la hoja de una espada. Mediante una sierra corta acero procedieron a serruchar la silueta marcada con tiza. Para hacer los filos, gracias a la misma sierra cortaron los bordes con delicadeza y a doble bisel. Jamás nadie trabajó tanto para tan pobres resultados. Hubiese sido mejor pagarle a un herrero de profesión para que la forjase en fragua y yunque. Pero así son las manijas.

Detrás del gran telón de arpillera —que todos se empeñaban en llamar sandalio, ignoro la razón—, estaba un segundo, el de asbesto. Era realmente incombustible, ya que estaba confeccionado con cientos de telas de amianto robadas de los rincones matafuego de los edificios. Claro que por desgracia las cosieron con hilo común, de manera que ante la primera llamarada todas las telas se vendrían abajo.

Notables resultaron los tapices tejidos sobre bolsas de azúcar por los niños, hijos de linyeras.

La fosa de los músicos era un agujero practicado directamente en la tierra, sin disimulo ni excusas; se bajaba a ella por una escalera hecha con postes y tirantillos. Los músicos se quejaban, diciendo que la humedad perjudicaría los instrumentos. Pero el presupuesto, ya bastante recortado a causa de los ingentes gastos del principio, no daba para más.

Antiguamente era mal visto que las viudas fuesen al teatro. Por ello las grandes salas líricas tenían un palco especial, cerrado por una pared de hierro calado, desde donde se podía observar la escena sin ser visto. Era el Palco de las Viudas. Los linyeras no sabían que ya no se estilaba tal segregación social. Lo consideraron de muy buen tono; estaban dispuestos a mandar allí a todas las viudas en la primera representación, quieras que no. El hierro calado se reemplazó con chapas de zinc que tenían innumerables agujeritos.

Las paredes del teatro estaban adornadas con frisos de barro cocido, guirnaldas hechas con cebollas y frutas secas y de estación; éstas últimas se reemplazaban cuando era necesario.

En el fondo del sótano de la tramoya se apilaban doscientos decorados; como ya tenían planeadas las óperas que habrían de representar en los próximos cincuenta años, prefirieron hacerlos todos juntos. No sabían ellos que los decorados apilados durante largo tiempo se achanchan. Eso sin hablar de la humedad, el moho y los hongos gigantes que crecían a ojos vista en aquel Tártaro.

Tras bambalinas, flotando en el aire gracias a los contrapesos, podía verse la selva de los decorados a usarse en las primeras diez óperas. El conjunto pesaría no menos de media tonelada. ¡Qué inimaginable cantidad de tensores debieron poner, según las más ingeniosas formas, para sostener todo ello!

El señor Moyaresmio Iseka, como ya gozaba de poder, también tenía su obsecuente: otro croto, vestido con andrajos pero cultísimo, que cada tanto le decía cosas como ésta: «¡Señor Director! ¡Estoy consternado! ¡Esto es atrozmente aborrecible!», ante alguna dificultad. Aquel servil tiralevitas se floreaba con sus lisonjas. Envolvió a Moyaresmio con mil gitanerías mamacalcetinescas. Lo incensaba constantemente con el latiguillo de sus requiebros. Era el Magister Ludi de los lameculos.

Y al otro empezó a gustarle.

Crk odiaba al Obsecuente desde que un día le preguntó qué le parecía El secreto de Susana: su sincera opinión. Y el otro, que estaba distraído si no jamás habría respondido semejante imprudente cosa, le dijo: «Me parece una mala imitación de Verdi». El aire gélido que brotó en el acto del señor Crk movilizó las antenitas del mama, que por fin estaba alerta. Pero ya era tarde. Quiso rectificar, comenzando con un «Es decir…», pero Crk dio media vuelta y se fue. Desde ese momento hizo una cábala con sus propios adláteres para expulsar al Obsecuente de la Casa Reinante.

El Agachacerviz quería a toda costa rehabilitarse con Crk, pues era consciente de que con él había caído en desgracia. Cierto día se encontraron en determinado pasillo. Un grupo solitario de velas arrojaba sobre los dos sus reflejos lívidos. El Obse intentó un tímido chiste. Crk lo miró lleno de odio y vociferó enfurecido:

—Adelante: deléitame con sus cuchufletas; prosigue con tus chuscas chuflas. Sigue como hasta ahora de juerga en farra y de orgía en saturnal: regodéate. Amplía en mí tus fiestas. —Tartamudeando con ira—: ¡Haber dicho… haber dicho que El secreto de Susana es una mala imitación de Verdi!…

Dio media vuelta una vez más y se fue.

Había otros que también se la tenían jurada al Obsecuente, pero por distintos motivos. Pensaban que era una pésima influencia para Moyarésmio. Temían que aquel Maquiavelo se tornase en la mentalidad gris del Falso Bayreuth. Así, un buen día fueron hasta donde Moyarésmio para hacerle un planteo; en otras palabras: a expresarle la intranquilidad del Arma. No sabían por ese entonces que Moyarésmio era una persona tan imposible como Hitler: cuando tomaba una resolución la tomaba para siempre. Fue inútil intentar disuadirlo.

Cuando el Obsecuente aparecía en el comedor, todos lo esperaban con un pan Felipe en la mano derecha. No bien el otro se daba vuelta, lo reventaban a cascotazos. Y así lo digo pues tales panes, duros como estalactitas, bien merecían el nombre de cascotes.

Pero no aflojaba.

Una noche lo acecharon siete, agazapados en un corredor. Lo llevaron en andas, procediendo luego a meterlo de cabeza en una bañadera llena de tinta lila. Lo sacaban y metían una vez y otra, como quien sopa una rosquilla en el té.

Sólo así consiguieron que armara un pequeño lío con sus pocas cosas, lo atase en la punta de un palo —echado sobre el hombro al desgaire— y que se fuera como los linyeras clásicos.

Después les dio lástima.

De cualquier forma —esto fue lo importante—, se terminaron para siempre en el teatro todas aquellas obsecuentes tropelías y corruptelas.

El Director de la orquesta debía ser elegido con todo cuidado. La elección cayó sobre Eriberto Julián Tosco Cairel, el cual era además compositor y entusiasta ferviente de Ricardo Wagner; predilección ésta que nadie habría imaginado nunca, teniendo en cuenta sus propias obras. Años atrás habíase consagrado como el inventor de la cumbia dodecafónica. Le interesaban las chacareras seriadas; el atonalismo en la zamba. Sus composiciones resultaban pictóricas de séptimas y octavas aumentadas. No desdeñaba tampoco los cuartos de tono, aunque costaba algo reconocerlos.

Tenía grabado en cinta magnética, algo que podríamos llamar «condensación de notas triunfantes»: unas pocas notas tomadas de los momentos más exaltados de las sinfonías, óperas, conciertos, cantatas y motetes. Escogía lo que más le gustaba, pues decía: «Sólo vale lo que importa». Así pues, tenía tres minutos de la sinfonía N.o 2 de Schubert: había escogido los segundos a lo largo de toda la obra —dos aquí, cuatro más allá, uno en otro lado— y luego los puso todos juntos; dos minutos y medio del tercer movimiento de la N.o 40 de Mozart; tres minutos veinte segundos del concierto N.o 3 de Beethoven, etc. Hizo una excepción con La Pasión según San Mateo de Bach, ya que le gustaba muchísimo: grabó cinco admirables y contraídos minutos. También se excedió algo con La Flauta Mágica de Mozart —otra de sus obras predilectas—: cuatro minutos y medio. Las tremendas construcciones wagnerianas lo obligaron, materialmente, a asignarles un buen espacio. El Anillo del Nibelungo, por ejemplo, obtuvo cuatro minutos para cada parte de la tetralogía: dieciséis en total. Las cuatro partes eran oídas sin solución de continuidad, forjando un conjunto sonoro impresionante. Hubo quien manifestó —al oír la grabación—, que a la obra de Wagner se le podrían haber suprimido dos o tres minutos que estaban de más. Esto encendió una polémica que ha durado hasta hoy.

A sus órdenes pusieron una orquesta de más de cien músicos. Debe comprenderse que estos artistas, en su mayoría, estaban habituados al chamamé mas no a la sinfonía o al concierto. Pero, luego de algunos ensayos, se adaptaron a la ópera wagneriana mediante un rápido cambio de unidades. Los guitarristas chacareros fueron destinados al laúd trovadoresco, a la bandurria y a la mandolina. Los jazzistas aterrizaron desconcertados entre los instrumentos de viento. Suyos fueron para siempre los bajos, las trompas de armonía, bugle, clarín, corneta de llaves, saxófono, sacabuche, cornetín, bombardino, sarrusófono, caramillo, clarinete, oboe, flauta, figle, bajón, platillos, caja clara con sus palillos, la ocarina, el bombo con su terrible mazo, el timbal, el tambor y el pífano.

Para los tocadores de bolero fue el diapasón. El mencionado trebejo se utiliza para afinar instrumentos, vocalizar, etc. Pero ellos lo usaban en las óperas. Puedo asegurar que, cincuenta tipos haciendo sonar sendos diapasones al mismo tiempo en el leit motiv de La Espada en Sigfrido, resultaba muy impresionante.

Como es natural, esta innovación tuvo lugar a espaldas del Jefe Supremo y pese a su violentísima oposición. Por decirlo nuevamente, el affaire de los diapasones fue un retroceso no autorizado en medio de las triunfantes ortodoxias moyaresmias. Moyaresmio llegó a hablar de traición; quiso remover de su cargo al Director, pero se encontró con que los músicos formaban una sólida muralla de generales franceses, listos para obedecer pero sin ímpetu, bríos ni gracia. Ante tal sabotaje silencioso, frente a la casi infantil y hippie manera de endosarle un hecho consumado, Moyaresmio prefirió dejar las cosas como estaban y encajar el suceso. Lo cierto es que su autoridad seguía intacta. Prefirió concederles aquello para evitar que más adelante le «demostraran» de mil sutiles maneras que había estado equivocado en todo. Bien sabía él la manera que tienen los subordinados de obedecer un paquete de directivas que no comparten, saboteándolas sin embargo al no brindarles energía fanática.

Lo anterior no fue lo único que debió permitir: a un croto —quien donó toda su fortuna consistente en cuatro kilos de azúcar blanca, a condición de que lo dejaran tocar un instrumento pese a no saber nada de música—, se le permitió portar el metrónomo; que no sirve en absoluto como instrumento sinfónico pero hace tic, tic, y bastó para dejarlo conforme.

Para los entreactos, había un escocés que tocaba una gaita en forma horrible y espantosa. Constituyó el número vivo —¿acaso los otros no lo eran?

A un compositor de tangos se le confió el piano, como es natural. Los mendigos paraguayos intérpretes de guarañas fueron a parar, sin vacilaciones ni dudas y como sobre una cinta sin fin, a las seis arpas wagnerianas.

Ciertamente, el Director y sus ciento veinte músicos, ensayaban. Aquellas moduladas y suaves estridencias, esos inarmónicos arpegios, estos pasajes orquestales disonantes y cacofónicos, habrían horrorizado al mismo Honegger.

La orquesta, encerrada en el campo de concentración de su fosa, lanzaba ondas sonoras quizá algo inadecuadamente reflejadas. Por lo demás, la acústica general de toda la sala —o precisamente la inexistencia de ella—, creó un excepcional efecto auditivo; digamos mejor: la ausencia de él. Las vibraciones del sonido atravesaban limpiamente las paredes y se perdían en el infinito. Los tablones de corteza de árbol formaban un verdadero «Agujero Negro» espacial que devoraba todos los ruidos, así fuesen cañonazos y aún se quedaba con hambre. Por todo ello, a medida que los abonados se iban alejando de la escena, se veían precisados a equiparse con trompetillas acústicas cada vez más grandes; así hasta llegar al extremo del teatro, donde los melómanos acoplaban a sus oídos verdaderas tubas o trompas wagnerianas.

Claro está, nada es perfecto. Algún ruido se reflejaba; de modo que los ingenieros de sonido se vieron obligados a efectuar una estimación acústica, a los fines de realzar la potencia de la sala. Por otra parte no debe olvidarse que ésta era con forma de rombo, cosa que traía un inusual problema ingenieril. Muy lejos estábamos aquí de las paredes con suaves concavidades, o de la sala ovalada —como la que tiene la ópera de Roma— o en herradura como la Scala de Milán. La necesidad indeclinable de rígidos tensores entre árbol y árbol, imponía un severo vínculo. Las superficies, pues, eran lisas y chatas.

Los pocos sonidos que no eran tragados por el Agujero Negro anteriormente mencionado, reverberaban en un 80%; ello privaba de una parte de su brillantez a los timbres. Del 20% restante podría decirse que, dejando de lado alguna falta de equilibrio y armonía menor, el sonido era de una excelencia indiscutible. Salvo en cierta parte de la platea, claro; la colocada inmediatamente debajo de la lucerna. Pero ¿qué gran sala lírica no adolece de algunos defectos?

Así pues Moyaresmio podía, con tranquilidad y justicia, elevar en ofrendas las esfumadas tintas grises de su gran vaso sagrado.

Los papeles de la cúpula fueron pintados por un artista florentino llamado Enrico Mosca Tamburo. Tirado de espaldas sobre la más alta torre de asedio, cayéndole la pintura en la cara, parecía Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina. El fresco, o mejor dicho acuarela al sintético, estuvo terminado en cuatro días. Inmenso esfuerzo. Y de lo más variado por lo demás: había angelitos, Apolo pulsando su lira, una partida de ajedrez entre los Dioses por un lado y el Antiser por el otro, flores, mujeres jugando al carnaval, caballeros arrojando serpentinas sobre una enjaezada carroza, etc. De muy buen gusto.

Las sillas de la platea estaban cubiertas con mañanitas color escarlata oscuro y los palcos bajos con trozos de camisones blancos. A partir de aquí y hasta la cúpula, los forros eran de plástico de distintos colores: rosadito para los palcos balcón; palcos altos: celestes; cazuela: violeta; tertulia alta: fucsia; galería alta: un verdecito; gallinero o paraíso: gris perla. Como es natural, los asientos del Palco de las Viudas estaban cubiertos de plástico negro.

En la construcción del teatro nada se desperdició. Todo servía. Aprovecharon cuanto residuo, resto, reliquia, sobra, sedimento, vestigio, granza, escoria, ceniza, hez, excremento, inmundicia escatológica y desecho cayó en sus manos.

Se ignora si los materiales mencionados tuvieron algo que ver en el siguiente asunto: los decorados al poco tiempo se fueron llenando de hongos y líquenes verdosos, que roían los falsos muros y los ventanales pintados. Fuera como fuese, muy lejos ellos de intentar una restauración, amplificaron el efecto; de esta manera parecía intencional. En cambio tomaron las más exageradas precauciones y cargaron con infinitos fastidiosos trabajos a fin de que no ocurriera lo mismo en la sección bonetería. Tuvieron para con los sombreros —la mayoría hechos con cartón y engrudo— los más extravagantes cuidados. Algunos de estos fantásticos cubrecabezas de maravilla, tenían forma de cono truncado; los había de medio queso, jaranos, jíbaros: las hojas de palmera habían sido reemplazadas por chala de maíz; sombreros de califa, de emir, de ayatollah, de rinoceronte —con un solo cuerno—, de armero, de jardinero, de guardia civil, de copa, de rinoceronte —con dos cuernos—, de chichi —con forma de mudra—, de cura, de sultán angloegipcio, de viceimán, de verdugo, de víctima: de madera y con muchos tornillos apretables; sombreros con base metálica, que tenían arriba una caperuza de vidrio llena de sangre para las escenas de garrotazos; de muerto vivo o zombie: sólo la armazón de un sombrero, así que no protegía en lo mínimo del sol ni el otro lo necesitaba.

En la más extensa gruta excavada en una de las paredes del sótano se encontraba la galería, sombría pero llena de chispas, de las capas. Había capas consistoriales o magnas, para los oficios divinos y otros actos capitulares; capa pluvial de arpillera embreada y con adornos de diario y cartón; capas airosas o de torco, hechas con sábanas viejas y tinta colorada. La más bella: una capa de fuego, hecha con algodón embebido en pólvora previamente disuelta en agua. El líquido, al evaporarse, dejó una forma plana y rígida. Pensaban usar este tipo de capas en las escenas de fantasmas. El violento fogonazo encandilaría al público y el actor podría ocultarse sin ser visto. Jamás fueron usadas. Los cantantes se negaron de la manera más terminante. Bien recordaban la experiencia catastrófica con los zapatos explosivos.

Había caretas. Miles de caretas hechas aplastando diarios mojados con engrudo, uno arriba de otro, sobre moldes de barro secados al sol.

Era admirable todo este gigantesco esfuerzo; pasmaba tal despliegue de energía fantástica en una cosa aparentemente inútil.

Para tapices, capas y pesadas túnicas se usaba mucho el brocado de tres altos. El fondo de seda había sido reemplazado por plástico cuádruple, que tenía la ventaja de ser más liviano. Correspondía además un trabajo con hilos de oro y plata y realce briscado. Como no había hilos de oro ni de plata —restringidos en forma severa por el presupuesto—, pero sí de cobre gracias a los cables de teléfono, se obtuvieron plateados y doradorrojizos bastante aceptables, según el metal estuviera más o menos acerado.

Se completaba la tarea del dibujo con cerdas de escobilla de baño, que afiligranaban alla rústica.

El gran ropero cavernario de la ópera no tenía sólo brocados, como es de imaginar; la sección caballería contaba con trajes de jinete egipcio, de pendonista real, de ballestero, escopetero, dragón ruso zarista, húsar de la Muerte, coracero alemán; cazador de gafa, de media gala y diario; este último, por supuesto, hecho principalmente con periódicos.

También teníamos el guardarropas de la infantería: legionario extranjero, infante turco, esclavo egipcio —con sólo un tonelete—, de mariscal prusiano; de infante del segundo regimiento, tercera compañía brandemburguesa; andarín de Silesia, con pendón; de correo secreto de Pomerania, con faja cuadrada y borla; de chichi: con un ataché que ya venía con dedito y todo, encargado de hacer funcionar las máquinas mediante discretos mudras, sin que el esote debiera tomarse la molestia; de bohemio: con cara de Rodolfo o bien de Puccini.

Para los faraones teníamos regios pectorales de lata y espléndidos collarines de vidrio pintados con esmalte de uñas.

Armas de utilería: maza celtíbera, hacha frigia, hacha pistola, puñales, espadas romanas, espadín de diplomático en gran gala, cimitarra árabe, cimitarrín copto, arcabuz de doble rueda, fusil de pistón, dagas, lanzas, alabardas, ballestas, daga de misericordia, cuchillo de brecha, mausers y pistolas Luger; éstas sí, auténticas aunque sin; balas.

Hubo algunos inconvenientes de última hora con el cantante que haría el papel de Alberich, giboso gnomo.

Rato antes de levantarse el telón se presentó ante el artista cierto linyera con un cortafierros y un martillo. Le dijo:

—Bueno, yo ya estoy.

El futuro Alberich, muy extrañado:

—¿Y quién sos vos?

—¿Cómo quién soy? Me manda Moyaresmio.

—Y ese señor qué desea.

—Usted debe renunciar a sus dientes y volverse horrible, para lograr una buena caracterización como Alberich.

—Dígale a Moyaresmio que se vaya a la mierda.

Y no hubo manera de disuadirlo.

Moyaresmio se chasqueó sobremanera ya que no contaba con una negativa. Debió transigir en esto como en una cantidad de otras cosas. Por ejemplo: para la parte en que los nibelungos gritan aterrorizados ante Alberich —su hermano de raza que los esclaviza—, el Director de la sala lírica deseaba un buen efecto: ortodoxo y realista. Para ello pidió sesenta niños a sus respectivas madres. Niños sí que los había, pero no madres dispuestas a prestarlos no bien se enteraron de que los latigazos les serían aplicados en serio. Preciso fue conformarse con las naturales dotes histriónicas de los infantes.

La puesta en escena, según ya se adelantó, fue ortodoxa. Se siguieron al pie de la letra todas y cada una de las normas escénicas indicadas por Wagner. Al menos, ésta fue la intención.

Para mover a las Ninfas del Rhin se utilizaron unos aparatos con rueditas; permitían desplazar a las cantantes —o bien subir y bajarlas—, en la simulación de efectos natatorios.

La escena debía taparse con un telón de gasa verdosa para ocultar tosquedades y dar, al propio tiempo, una ilusión de ambiente acuático. No fue posible encontrar gasa de magnitud tal como la necesitada. Así pues se la reemplazó por una malla de piolines verdes. Costó un trabajo infernal hacerla, y lo peor es que no enmascaraba en absoluto los artilugios mediante los cuales eran movidas las Ninfas. La aparente solución habría sido lograr una malla más apretada en los hilos, pero ello hubiese ocultado totalmente la escena (aparte de llevar lo menos un año confeccionarla).

Cuando algún pasaje ofrecía dudas escénicas, el régisseur se remontaba a la primera representación del Anillo, dada por Wagner en Bayreuth los días 13, 14, 16 y 17 de agosto del año que se estrenó. De tal manera descubrieron que originalmente, en el comienzo de la escena segunda de El Oro del Rhin, cuando Fricka despierta a Wotan, ello tiene lugar en el lado derecho aunque luego se desplacen hacia la izquierda. Etc.

Se respetaron también las siete arpas de la orquesta, los ocho yunques para el descenso a Niebelheim y, el dragón de Sigfrido, fue aceptablemente horroroso e inmenso.

Para cerrar los telones allí teníamos a cuatro halietos o lacayos, con peluca Luis XV, de rafia plástica blanca —con los costurones cosidos pésimamente— y vestidos de Papá Noel para que les diese más calor. Era considerado de buen gusto el hacer sufrir a los halietos.

Trae mala suerte inaugurar los teatros. Por ello, todos los cantantes tenían sus cábalas: hojas de ruda en el pie derecho, por ejemplo. Otro usaba siempre la misma camiseta: incluso antes y después de las funciones.

En medio de La Walkiria, a Sigmundo le ocurrió algo que pudo haber sido fatal: se le rompió la ropa. Reculó hasta el telón y lo cosieron mientras cantaba. Disciplinado, no mostró ninguna emoción, pese a la situación enojosa y al hecho de que le cosieron hasta el calzoncillo y parte de la piel. Este percance fue cargado en la cuenta del Antiser del estreno.

Maquetas y bocetos de la escenografía fueron expuestas, así como también figurines y diseños de los vestidos con un muestrario de las telas a usarse.

Edificaron una marquesina con chapas de zinc, para que la gente no se mojará en caso de lluvia y una entrada de carruajes.

Hubo una gran disputa entre los acomodadores, por el reparto de las zonas a atender —el interés radicaba en la mayor o menor abundancia de propinas. Preferidos eran palcos y plateas. Odiados: galería y gallinero. Sólo acomodadores descastados e intocables iban allí.

Mientras tenían lugar los apurones de último momento para completar la escenografía y el vestuario, aburridos abonados de excelente posición económica y rancio abolengo, tales como Reynaldo Ferochi, Ferrmnmo Strangulo, Cario de Zarpa, Filipo Tutancamoni, Federico García Pérez López, Julio Baldón Garza, Albertico Tortosi Calzadilla (alias «Beto»), etc., concurrirían diariamente, con bolsas de tela llenas con dos o tres kilos de azúcar blanca, colgadas del cinturón. Por todos los medios procuraban seducir a las bailarinas, sopranos, mezzos y contraltos. Estorbaban aquellos extravagantes entrometidos, ufanos como urracas. Pero así en general resultaba escasa la atención que se les prestaba. Nadie estaba para bromas pues el estreno ya estaba encima.

Una semana antes del gran evento, los artistas ensayaban tirados en el suelo y con grandes peñascos sobre el diafragma para potenciarlo. Así lo hizo la soprano que encarnaría a Freia (Holda). Para este papel fue designada Teresita Ollarvide, quien ya había cantado la Gran Aria de la Reina de la Noche —entre otras cosas— en la Scala de Milán, con un cierto nerviosismo epileptoide que despertó una grotesca y desequilibrada incomprensión. La echaron a tomatazos. Daba por descontado que aquí se rehabilitaría, sin importar la vejez ni los ocasos.

Había en la puesta algunas redundancias artísticas y hasta filosóficas. Se oían verdaderos chirridos estéticos. Allí todo era sobrante u horrenda escasez.

Un auténtico monumento el cantante que interpretó al gigante Fásolt. Muy a la altura de la puesta. Era tan gordo que, al pisar una tabla en la escena 2da de El Oro, la hundió, no pudo sacar el pie y quedó definitivamente enganchado en el proscenio. No hubo manera de extraerlo. De esta guisa debió transcurrir toda la ópera, cantando desde tal sitio, mientras la acción y los actores comenzaron a girar a su alrededor, tomándolo como inevitable centro de gravedad. Aun después, cuándo se suponía que ya estaba muerto de acuerdo al texto.

Los alumnos aprendían impostación y arte escénico; desesperados, quemaban etapas deseando participar. Eran unos soñadores. Se necesitan años antes de llegar a tomar parte en un evento así. Practicaban solfeo poniendo el ser en las notas: la si la do sol; sol fa mi re do; la si la si sol fa; re mi do re fa sol; do mi re sol fa. Y otras.

Pocos días antes y en el Ensayo General, a una de las walkirias Waltrauta, tan luego, se le cortó la cuerda que la sostenía en el cielo, mientras cantaba entusiasmada el grito de guerra, propio de esas belicosas doncellas:

«Hoo yo to ho, hoo yo to ho, hoo yo to ho, ho yo to hooo…»

Y se hizo mierda contra las tramoyas: ¡praf!

El Ensayo debió suspenderse por duelo.

Los bailarines mendigos, los crotos cantantes, el Director y los músicos linyeras y el invitado público rocoso, quedaron estupefactos ante la tragedia.

Los funerales duraron eres días y se interpretó Marcha fúnebre para una marioneta, con la Orquesta Estable del Falso Bayreuth. Desde el disco pudo oírse Música para el funeral de la Reina María, de Purcell, interpretada en órgano electrónico por Windy Carlos.

Pero por fin, luego de este luctuoso percance y de inconvenientes menores, llegaron al día del estreno absoluto con su función de gala.

Repartieron lujosos programas hechos con papel de diarios. Entre líneas —o sea, en los espacios libres— escribieron los nombres de los cantantes y los roles asignados y una reseña del argumento (sinopsis).

Enviaron una invitación especial al Monitor de la Tecnocracia; no por el correo sino mediante chasque, ya que les gustaba hacer las cosas personalmente. Como es natural, el Jefe de Estado nunca se enteró; si no habría sido muy capaz de ir, dado su peculiar sentido del humor y de la trascendencia. El mensajero, como en La muralla china de Kafka, fue detenido en el perímetro exterior que nunca pudo sobrepasar. Sin embargo, justo andaba por allí el Kratos de las Lenguas. Curioso como siempre —cosa que ni la guerra había modificado—, se acercó a preguntar. Aunque no era para él, abrió la carta ante el enojo del linyera, y leyó el programa que estaba dentro. Como los otros, había sido redactado sobre una hoja de diario, pero esta vez, el escrito entre líneas era con letra gótica y tinta china; todo ello pegado sobre tela engrudada. Parecía un pergamino del Mar Muerto.

El Kratos casi se meó de risa. Decidió que, en cuanto al Monitor, mejor no se lo decía; él, quien lo conocía mejor que nadie en sus usos y costumbres, quería alejarlo de la tentación de perder el tiempo. Tampoco podría ir él, por desgracia, pero cuando llegó el momento mandó a su Vicesubsecretario, como representante suyo y del Jefe del Estado.

Cuando el Vicesubsecretario llegó al Falso Bayreuth, fastidiadísimo, de pronto, al observar aquel increíble mamarracho, comprendió que se iba a divertir una enormidad. Los crotos quisieron enviarlo al Palco Monitorial, pero pidió que le dieran para él solo el Palco de las Viudas; quería reírse con tranquilidad y sin ser visto.

Al principio se incomodó con Crk, quien a toda costa deseaba hablarle. Distraído asentía de cuando en cuando. Hasta que el otro comenzó a referirle los proyectos para los próximos dos años, que incluían obras de linyeras —noveles como autores—, ahí sí entonces, interesado, escuchó con atención. Se trataba de El almacenero maldito, ópera de ambiente de Bienvenido Puerto Nuevo, y El azúcar que se acaba, La yerba que agoniza y El tabaco y los fósforos que no existen, impresionante trilogía de Tomás Felipe Sierra. Estuvieron horas hablando del asunto.

El Gran Día, mucha gente fue más temprano para ver cómo encendían las velas. El teatro, una hora antes, estaba repleto e iluminado a giorno con cirios y antorchas.

La noche del estreno, las familias de crotos acaudalados llegaron en sulki. A causa de la imprevisión del Director General del Falso Bayreuth, la entrada de las carrozas terminó en un embotellamiento. Terrible la descuidada inepcia, la deliberada incuria. Moyaresmio fue muy criticado: en esto y con justa razón.

Tres horas antes había en la entrada dos ujieres, vestidos con uniforme alemán de campaña, sin insignias —tal como hacían los oficiales auténticos para que no los reconocieran los rusos—, con botas rosadas cuyo color se logró mediante esmalte de uñas. Cubrían parte de sus cabezas con pelucas Luis XV. Empuñaban alabardas y descoloridos pendones del regimiento N.o 4 de Cazadores de Renania.

Podría pasar un año hablando de mil detalles tales como las resonancias tumbales despertadas por los efectos escénicos, pero prefiero describir ya mismo al público de la noche del estreno.

Aquellos finos y distinguidos elegantes, que fumaban en boquilla, constituían una escogida élite. Verdaderos petimetres, pontificales y lujosos en sus corrompidas fetideces. Eran dandies; pisaverdes nauseabundos, tendiendo al extremo de la peste. No faltaban los lechuguinos y gomosos, casi góticos en sus inelegantes birrias. Figurines mustios arropados en cartones.

Para transmitir una idea al lector de las fragancias de esta gente, de los perfumes que embalsamaban el apretado ambiente, de los olores suaves y deliciosos, debo remitirlo a la Fosa Negra de Calcuta. Todo ello un movedizo esperpento rancio, quizá. ¿Y la estupefacción de la vista, ante las cadavéricas y desvaídas galas? Eran estatuarios en sus trapíos. Tenían presencia los marchosos andrajos; Había desenvueltos enanos, jorobados con gracejo, verdaderos galanes estos gibosos, deformes con esbeltez. Rostros lívidos de años sin comer; macilentos y agostados a causa de asistir a excesivas recepciones donde el plato fuerte, la pièce de résistence, era la mortadela.

Los nada derrotados rotos, desencajados, lanzaban adelante cual Buques Fantasmas sus harapientas etiquetas, los pingajos de ornamento, jirones de atavío, rotos aderezos, zaparrastrosos perendengues, destrozadas garambainas y estropajosos ringorrangos.

Los que habían sacado localidades en platea y bajo la lucerna, como ésta chorreaba sebo horriblemente, venían provistos de sombreros, como judíos en la shil, para aguantar el blanco chubasco.

La orquesta, mientras tanto, afinaba los instrumentos en un permanente estruendo.

Con delicadas semisonrisas e inclinaciones de cabeza, las familias se reconocían entre sí. Los hombres intentaban seducir a las mujeres con halagos y fascinantes lisonjas, en tanto que ellas más bien se fijaban en cómo vestían las adversarias, criticando a aquellas paquetas que marchaban majestuosas como si no tuviesen conciencia de los propios adornos, oropeles y pompas. El objeto de cada una era fastidiar a las otras y, de ser ello posible, anularlas, jorobarlas y hasta reventarlas.

Mientras esperaban en el foyer la llamada encargada de advertir que la función estaba por empezar —al efecto se encontraba sobre una torre de asedio un lacayo vestido de Papá Noel como los halietos; portaba un corno inglés, antorchado éste con moneditas de cinco centavos y otra calderilla—; los abonados controlaban su impaciencia apestando los ambientes de los pasillos con sus cigarrillos armados; un humo denso y atroz se elevaba por entre sombreros cilíndricos de felpa plástica, dando al conjunto cierto aire industrial a chimeneas.