Cómo asesinar a un vicepresidente

—¿Qué lleva usted allí, señor? —preguntó un guardia a cierta persona fortachona y de estatura mediana, que intentaba entrar al Capitolio.

—Una máquina infernal para asesinar al vicepresidente Humphrey —contestó el otro con sencillez.

Fue inmediatamente detenido y conducido al manicomio, donde quedó alojado de la manera más confortable.

La investigación policial determinó que, en efecto, el envoltorio contenía una bomba de gran poder.

Después de un año y medio de electroshock, pastillazos e insulina —con algunas gomeadas en el baño, como anexo—, fue declarado curado.

El médico le preguntó por enésima vez:

—¿Va usted ahora a intentar asesinar al vicepresidente Humphrey?

Ante su gran sorpresa, esta vez contestó:

—No.

Pero era mentira. En la Convención del Partido para la reelección de la égida policrática, el vicepresidente Humphrey pronunciaba un discurso.

Tuvo grandísimo éxito. Entre las innumerables personas que se acercaron después para estrecharle la mano, comenzó a abrirse paso, apartando partidarios delirantes, un sujeto de mediana estatura y bastante corpulencia.

Cuando la mano del otro ya estaba a tiro de estrechamiento, los hombres de la guardia personal del vicepresidente notaron que al supuesto simpatizante le sobresalían del saco ciertas conexiones extrañas, como de cables telefónicos. Al ser apresado se verificó que había rellenado con explosivos el interior de su ropa. Mediante un sencillo mecanismo aquéllos hubiesen estallado como un kilotón didáctico ante el más leve toque de only one oily finger. Horrid. A monstrosity. La bomba humana fue nuevamente conducida al manicomio, previo desmontarla.

Se refocilaron con él los muy médicos, felices y carcajeantes, dándole mil electros, insulinas exóticas y pastillas de varios colores. No mencionaré las gomeadas en el baño, las calaboceadas o aislamiento solitario, ni la astucia enfermeril, para no repetirme y porque son de oficio, como las drogas experimentales.

Fue puesto en libertad por segunda vez.

Lo primero que hizo al salir fue comprar un rifle de aire comprimido y abundantes balines.

Unos amigos lo invitaron a comer a su casa.

—¿Pero, vos estabas loco en realidad?

—¿Y a mí me lo preguntás?

—¿No lo sabés?

—Si yo no estaba ni estoy loco, es obvio que la respuesta es no. Si por el contrario yo estaba loco, seguramente lo seguiré estando; así, ¿qué sentido tiene tu pregunta?

—No, si yo decía nomás.

—Por otra parte las pruebas han desaparecido para siempre. Si yo no estaba loco al entrar, eso ya nadie podrá verificarlo; porque sin duda, luego del tratamiento, estoy loco al salir.

El invitado quedó sumido en meditaciones durante una docena de minutos en el mayor de los silencios. «Nuestro amigo se ha ido», cuchichearon los otros entre sí. Cumplidos sus doce minutos de nivel trascendente, el parecer alcanzó el estado de samadt, pues el hombre corpulento y de estatura mediana, sentado confortablemente en un sillón y fumando cigarrillo tras cigarrillo, como los oficiales S. S. mientras observaban a sus prisioneros cavar las fosas, dijo:

—Se me ha ocurrido un método buenísimo para matar a alguien.

Los amigos se miraron un momento y cambiaron las caras:

—Escucháme… no, no: vos tenés que dejar de pensar en esas cosas…

Como si le hablasen al elefante del zoológico, el hombre fortachón continuó:

—Sí. Un método excelente, seguro, sencillo, que hasta ahora nadie ha puesto en práctica, ignoro el motivo. Tiene de malo que sólo se puede practicar una vez; la ocasión de sorprender a la sociedad con un método nuevo, no se repite.

La esposa del dueño de casa, intentó disuadirlo.

—Pero oíme…

Habría dado lo mismo querer razonar con una secuoya de California o un tilo del botánico. Prosiguió impertérrito:

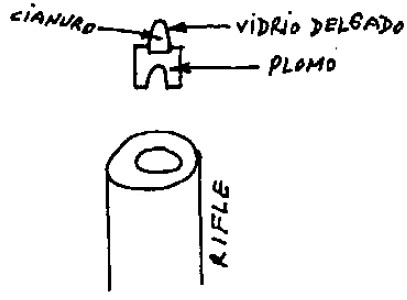

—En efecto, en efecto. He pensado que un rifle de aire comprimido no hace ruido ni fogonazo y, además, si la policía para tu coche y revisa, no se va a preocupar por un rifle de aire comprimido. Entonces vos lo sacás por una de las ventanillas con una mano mientras con la otra manejás, listo para acelerar. Los balines vienen huecos de fábrica, con toda la parte posterior cóncava pues es por allí que los empuja el aire a presión. Yo he comprobado que si a la balita la ponés al revés: esto es, con la parte cóncava para adelante, hasta cinco metros podés acertar lo más bien, con escasísima dispersión. Entonces vos rellenás con cianuro el huequito del proyectil y lo tapás con hostia. —Al notar la mirada de incomprensión del otro—: Claro, le sacás un cacho de hostia a la hostia, de la misma manera que a un cuero le cortás un pedazo redondo con un sacabocados. La sangre disuelve la hostia y toca el veneno: muerte instantánea; Y sólo necesitás hacerle una herida insignificante, en cualquier parte del cuerpo. Uno puede elegir la víctima que se le ocurra. —Pensó un poco y luego como tomando un nombre al azar, entre miles—: Ahí sin ir más lejos lo tenemos al vicepresidente Humphrey…

El dueño de casa a su mujer:

—Idée fixe.

—¿Qué?

—Nada. Continuá.

—Bien… que todos los fines de semana va de tal lado a tal lado, en coche descubierto, entre las aclamaciones de la gente. Se le podría hacer el favor de matarlo.

Su tono era siniestro precisamente por la naturalidad con que lo decía. Luego prosiguió, al tiempo que hacía dibujitos en un pizarrón que estaba colgado en el cuarto:

—Quizá lo mejor sería construir directamente balas especiales, como ésta que pueden observar, adaptadas al rifle de aire comprimido. La violencia del choque hará que se rompa la delgada capa de vidrio por debajo de la piel perforada, volcando el veneno en la sangre. Muerte fulminante. Precisión hasta los veinticinco metros. Un rasguño en cualquier parte del cuerpo, así sea una mano, y a otra cosa mariposa.

Ahora claro que si no se quiere utilizar este método puede usarse otro. Disfrazarse de mujer y ponerse dos tetas grandísimas, llenas de dinamita, y darle un apretón a Humphrey. Que muera de dos tetazos.

Por suerte para el hombre fortachón, su amigo y su mujer lo adoptaron y, cuando se fueron del país para viajar a lo que luego sería la Tecnocracia, por compasión decidieron llevárselo. Pero su protector no era un hombre común: se llamaba Enrique Katel Iseka y con el tiempo llegaría a ser el todopoderoso y temido Kratos de las Lenguas tecnócrata. Como realmente no había cosa que al fortachón se le pudiese confiar a causa de su locura, Katel lo incorporó a su elenco estable de bufones. Cada tanto se lo veía por los pasillos de la Monitoria; allí muchas veces se cruzaba con el Influible sin que ninguno condescendiera a prestarle atención al otro. Por cierto que también lo encontraba al Obsecuente; este último lo saludaba de la manera más untuosa. El fortachón —al cual bien podía llamárselo Fortachón, pues se había ganado el título por derecho propio— jamás respondía a las zalemas de aquél porque lo consideraba un maricón. El Obsecuente, quien desde el primer segundo comprendió a la perfección que el otro le tenía ojeriza, cuando lo encontraba en un corredor le decía cosas como: «Dulcísima Eminencia, usía usía, doctor doctor», parándose y siguiéndolo con la cabeza, mientras el aludido se ponía rígido y aceleraba el paso. El Obsecuente lo hacía a propósito, por supuesto. Era su manera de agredirlo y vengarse. El Fortachón llegó a tenerle terror, lo veía caminar en el extremo de una galería y desviaba el rumbo pasando por otro lado. Era capaz de cuadruplicar su camino con tal de no enfrentarlo. Cierto día que iba distraído no advirtió la presencia de su enemigo hasta que fue demasiado tarde. El Obsecuente resplandeció. Sonriendo de oreja a oreja dijo levantando los brazos: «¡Excelencia!». El Fortachón no aguantó más, con bronca y asco escupió: «Asqueroso de mierda». El Obsecuente se echó a reír sin disimulo, en su cara. Cuando se le pasó un tanto el ataque de risa, juntó fuerzas para decirle con un falsamente humilde hilillo de voz y sacando una trompita húmeda, que eran las dos cosas que el otro más aborrecía en el mundo, según se había percatado: «Síiii, síii, asqueroso. Asquerosiento. Cómo desearía ser el papel higiénico que limpiara vuestro culáceo». El Fortachón se puso rojo. Gritó trémulo, con ganas de aplastarlo como a un insecto: «¡Puto reventado!». El Obsecuente no cabía en sí de gozo. Evidentemente era su día de triunfo. Con la voz más repulsiva y abyecta que pudo encontrar: «Oh, sí, cuán puto. Francamente puto. Mi humilde culo —jamás osé pensar que pudiese conmoveros—, está a vuestra total disposición al momento que lo deseéis. He reservado mí virginidad para vos, Eminencia. ¡Ven pronto, mi íncubo!». El Obsecuente sentía arcadas de tanta gracia que le hacía toda aquella situación ridícula. Quede bien entendido que no era homosexual en absoluto —y de esto el otro bien que se había dado cuenta—; su aparatosidad maricona era parte de la broma. El Forta, en un primer momento quedó mudo de la indignación. Después, apretando los dientes, lanzó una feroz trompada a la nariz del Obse. Lo esperaba una desagradable sorpresa pues el otro bloqueó con toda facilidad, retrocedió un paso y le pegó una patada de karate en el plexo que lo tiró contra la pared. El Fortachón cayó sobre sus asentaderas, a las boqueadas. Cuando se recuperó un tanto, incorporóse. No lo podía creer. Buscó el cuerpo a cuerpo para arrinconar y destrozarlo. Un talonazo dado con un movimiento circular del pie, le golpeó en el maxilar. Cayó hacia atrás dando vueltas. Creyó por un instante que tenía partida la mandíbula. Se volvió a levantar y arremetió enfurecido y con la cabeza gacha. Su objetivo era la destrucción del estómago de su enemigo. Pero, lamentablemente, el otro le adivinó la intención. Saltó en el aire y lo golpeó de canto en el temporal. Fortachón vio multitud de estrellas —cosa que no le sucedía desde que se cayó de un árbol en la infancia—, y se sumió en la inconsciencia. Cuando despertó, el Obsecuente estaba a su lado atendiéndolo. Le dijo sin burla ni asquerosidad en el hablar, con el tono que uno usaría para hablar con un superior: «Tiene usted una fea herida en la cabeza, Excelencia. Pero no tema, no tendrá consecuencias y pronto se repondrá».

El Fortachón nunca más se metió con el Obsecuente. De ahí en adelante respondió siempre a los discretos saludos del otro.

En la Monitoria de las Lenguas estaban reunidos en cierta oportunidad E. Katel, el Influible y el Forta. Con el tiempo en este último se había producido un cambio sutil; era difícil de percibir, pues quince o veinte años después de su intento como «bomba humana» seguía diciendo lo mismo:

—Se me ha ocurrido otra idea genial para asesinar al vicepresidente Humphrey.

El Influible trató de bloquearlo con rapidez.

—Atención: acabo de encontrar la fórmula maestra para conseguir al mismo tiempo la cuadratura del círculo, la piedra filosofal y el movimiento perpetuo. Parte de un principio análogo al que usó Einstein para unificar los campos. El círculo filosofal perpetuo será el más grande descubrimiento de…

Pero el Kratos de las lenguas lo interrumpió enojado:

—No seas egoísta. Dejá que otros también deliren. No siempre vos. —Al Fortachón—: ¿Y qué método se te ocurrió?

Sin condescender siquiera a lanzar una mirada de triunfo al Influible —su enemigo vencido— o al menos sacarle la lengua, el Fortachón dijo:

—Fabricar un microteléfono de los que usan los obreros telefónicos para trabajar en los postes. Por supuesto no servirá para trabajar de telefónico, pero en cambio tendrá dentro una bomba capaz de desintegrar una casa de 28 pisos. Como precaución, la bomba sólo comenzará su activación al marcar un número especial: 45 al 9, por ejemplo. Talcahuano. Mesa de Pruebas. —¿Qué clase de número es 45 al 9?

—45-00000000009.

—Bueno. ¿Y?

—Y entonces marcás 45 al 9 y dejás el micro en el edificio donde vive el vicepresidente Huber Humphrey.

El Kratos intentó razonar:

—Pero escucháme una cosa.

—Osa.

—Quiero darte una información: el vicepresidente Humphrey pertenecía a la administración Johnson, y hace ya muchos años que ni siquiera Nixon es presidente. Además qué te importa, si vos vivís en la Tecnocracia.

El otro no pareció darse por enterado. Prosiguió:

—Me he fabricado un fusil con filmadora telescópica, y zoom. Así, mientras mato al vicepresidente Humphrey, lo aproximo para verlo mejor y filmarlo.

—Pero escucháme.

—Ame.

—Si vos finalmente lográs liquidarlo a Humphrey, te aburrirías muchísimo.

—No. Porque asesinaría al próximo vicepresidente que Johnson elija. Y así, masacrando vicepresidente tras vicepresidente, haré tambalear a la institución norteamericana —y al decirlo, se reía y frotaba las manos.

—Oíme.

—Ime.

—Ya que no querés entender de ninguna manera que Johnson no es más presidente, y que incluso falleció hace algunos años, ¿por qué no tratás de matarlo directamente a Johnson, en vez de agarrártelas con el vicepresidente?

—Oh, yo no tengo nada en contra del pobre Lindon B. Incluso yo también soy republicano.

—Johnson era demócrata: perteneció a la administración Kennedy.

Como si le hubiesen hablado a los peces dorados del acuario, o a las pirañas del Amazonas:

—Y como yo también soy republicano, no le deseo ningún mal a ese presidente que hace todo lo que puede. Ni siquiera lo odio a Humphrey. Mi caza deportiva, que lo toma como objeto positivo siendo yo el negativo y en el medio la explosión sintética, no es nada personal.

El Kratos comentó con cierto retintín:

—A mí me parece que vos querés liquidarlo a Humphrey porque te gusta muchísimo la expresión «vicepresidente Humphrey».

—Puede ser.

Es indudable que el vicepresidente Huber Humphrey corrió un real y verdadero peligro de ser asesinado por el señor fortachón de estatura mediana. Pero, afortunadamente para él, con el tiempo los deseos vicemagnicidas del Forta se fueron demenciando, y toda la leche negra se le fue en proyectos.

De contar con la posibilidad de ponerlos en práctica —o aun de tenerlo a Humphrey indefenso y en sus manos—, se habría abstenido de causarle daño.

Esto y no el hecho del cambio de país, fue lo que lo salvó al otro; porque la distancia no era razón bastante como para impedir la puesta en marcha del vicemagnicidio. Es que, justamente, el hombre fortachón y de estatura mediana, aceptó que su amigo lo sacase de EE. UU. porque ya su intención estaba empezando a sublimarse en un simple delirio inofensivo. Caso contrario, jamás hubiese aceptado que lo alejaran de su víctima.

Los asesinatos delirantes estaban a la orden del día en la Tecnocracia. Allí nadie sentiría deseos de reír o asombro por una idea tal como matar a un vicepresidente con un rifle de aire comprimido. Por el contrario, tal cosa hubiera sido considerada como un método ingenioso, discreto y muy digno de ser imitado.