«Un ochomil sólo te pertenece cuando estás de

vuelta abajo, mientras le perteneces tú a él».

(De mi diario, 1984)

Veintisiete años después de haber realizado la primera ascensión con Hermann Buhl, que entre tanto se había hecho leyenda, yo, su último compañero de cordada, me encontraba de nuevo sobre el punto más alto de las tres cimas de la «espalda del dragón», acompañado esta vez de la mujer «más alta» de Inglaterra: Julie Tullis.

La última cima de Hermann Buhl fue para Julie y para mí una aventura que casi nos cuesta la vida. La escalada de este ochomil, los dos solos, sin el apoyo de una gran expedición, sin porteadores de altura, sin oxígeno, fue un logro muy especial. Posiblemente fuéramos la pareja más anciana de montañeros en todo el Himalaya, pero después de dos meses de aclimatación nuestra forma física era excelente. Las montañas más altas ya han demostrado que la juventud no es un factor decisivo para la subida ni para la supervivencia. Pero hay algo que vale para todos: un ochomil sólo te pertenece cuando estás de vuelta abajo, mientras le perteneces tú a él.

Cuando Julie y yo nos hundimos en un profundo sueño dentro de nuestra tienda, no sospechábamos lo que el día tenía preparado para nosotros.

El alud

En algún lugar ahí fuera hay un bramido como de nieve precipitándose. ¿Un alud?

Extraño, pienso yo. Esta noche, cuando nos introducíamos en la tienda, había estrellas en el cielo, y el tiempo, hasta entonces dudoso, prometía ahora ser bueno. Habíamos llegado aquí, a 7600 metros, después de muchas horas de difícil destrepe desde la cima del ochomil, siguiendo la afilada cresta rocosa, colgados sobre un abismo, al fondo del cual, 3000 metros más abajo, podíamos intuir en la oscuridad los glaciares de la vertiente china. Descendíamos buscando la vía, metro a metro, casi siempre dudando. ¿Cuánto queda? Entre peñascos y neveros, bajo la pálida luz de nuestra linterna frontal, la única que tenemos.

Hundo la cabeza en el saco. Sí, había un camino de vuelta muy duro. El regreso de una cumbre de un ochomil es siempre una huida hacia abajo, de vuelta a la vida, a los hombres. Aun cuando es la vida precisamente lo que se ha estado buscando allá arriba, donde las cumbres tocan el cielo. Y que se encuentra durante momentos inolvidables.

La pared de hielo y nieve situada debajo del collado, a 7800 metros de altura, nos ha exigido lo último. Largo a largo, asegurándonos con precaución, bajando a una tienda visible en la oscuridad, anclada a la empinada pared en algún lugar del borde inferior de una grieta. Estaba sólo 200 metros más abajo, pero el cansancio y la noche nos la ponían a media eternidad de distancia. Apareció al fin, una mancha negra y alargada surgiendo en la oscuridad como una isla de salvación en medio de tanta verticalidad. Eran las diez de la noche. Fin de un combate por la supervivencia.

En algún lugar ahí fuera se sigue oyendo un bramido, como de nieve precipitándose…

Ya está ahí otra vez ese bramido. Clarea el día, son las cinco y media. No puede haber aludes ahora. Estamos en la vertiente oeste, a menos que…

Como electrizado me levanto, pues en ese mismo momento comienza un golpeteo en la entrada, y un rugido pasa por encima de la tienda, hacia las profundidades. Sujeto desesperado la lona, apoyándome contra la montaña.

«¡Julie!».

No me oye, está profundamente hundida en su saco. ¡Dios mío! Menos mal que anoche aseguramos la tienda con los piolets, si no ahora estaríamos abajo…; el golpeteo se debilita. Apenas si respiro de excitación. La tienda ha aguantado. Con dedos temblorosos abro la cremallera, nieve polvo, profunda, por todos lados, nieva a lo bestia. Un empeoramiento súbito en medio de la noche nos ha atrapado durmiendo. No lo hemos sentido. La situación es tan horrible, el peligro tan inmenso —200 metros de nieve que cuelgan en la ladera sobre nosotros pueden caernos encima en cualquier momento— que no encuentro palabras, como si se me hubieran helado los pensamientos. Estoy asombrado sabiendo que no hay esperanza, reconociendo la muerte. No hay otra salida. Tal vez sólo nos separen minutos del final. Tengo miedo de decirle a Julie todo esto. Miedo de despertar a mi compañera con tan cruda realidad. Pero es la verdad.

«¡Julie! ¡Hay aludes por todas partes! Tenemos que salir de aquí inmediatamente. En un par de minutos hay que estar fuera de este sitio. Puede que sea ya demasiado tarde, pero tal vez haya una salida si somos muy rápidos».

Veo en sus ojos que ha entendido, pero mientras se incorpora, llega desde arriba la siguiente avalancha, como una catarata. Me incorporo rápidamente y jadeando consigo desviar con rapidísimos movimientos de brazos la oleada que se precipita contra la tienda. La mitad por la ladera hacia abajo, la otra hacia la profunda grieta situada junto a la tienda. Por algunos minutos es nuestra salvación. Porque aunque la blanca oleada pilla nuestra casa de perlón de lleno, ésta se encuentra bien anclada. Se trata de una tienda de túnel, reforzada con aros de metal, que ofrece una superficie de ataque extremadamente reducida. La grieta situada a nuestro lado engulle buena parte de la nieve antes de que ésta nos llegue a nosotros.

La avalancha pasa y aún seguimos vivos.

La entrada a la tienda es una catástrofe. A pesar de mis esfuerzos parte de la nieve ha entrado en la tienda, donde Julie, a toda velocidad, trata de recoger lo imprescindible. O tal vez de calzarse las botas. Es un caos, todo ha desaparecido en la nieve. Escarbamos febrilmente en busca del valiosísimo infiernillo mientras nos gritamos el uno al otro, en una especie de cuenta atrás, todo aquello que es absolutamente necesario para bajar con vida de esta montaña, si es que no acabamos en un alud. ¡El cielo sabrá! ¡Ahí viene la siguiente avalancha! Sólo me he podido calzar una bota. Me tiro sobre la masa de nieve y remo como un poseso contra la corriente que se amontona sobre la tienda.

«Julie, ten cuidado de que no desaparezcan nuestras botas, sin ellas es el fin».

Hay que salir de aquí, de lo contrario no sobreviviremos. La catarata de nieve pasa de largo. Lucho por encontrar aire. ¿Dónde está la bota? ¡La segunda bota! ¿Habrá desaparecido en las profundidades? La tienda está medio llena de nieve. Julie se libera jadeante. Seguro que ahora tiene puestas las botas, pienso con alivio… es siempre tan rápida. Entonces se apodera el pánico de mí: Julie, ¿dónde está mi bota? ¡No la encuentro por ninguna parte! Estaba aquí hace un momento, no, aquí. Revuelve la nieve en el interior de la tienda, yo escarbo en la entrada. Sin botas en un ochomil la muerte es segura.

—¡Kurt, la tengo!

Esta salida en la tormenta a 7600 metros de altura, en una situación bastante desesperada, hizo que la búsqueda de una simple bota pareciera como un milagro. También nos permitió entender que, o lográbamos bajar juntos, o juntos nos perderíamos. La tienda se queda, los sacos y todo lo necesario ya lo tenemos con nosotros. ¡Por suerte nos encordamos! Veinte minutos después de la primera avalancha nos encaminábamos tanteando en la nieve virgen por las paredes azules de los seracs del Broad Peak, hacia los 7500 metros. No llegamos muy lejos. Hacia las 6,15 horas se desprendió un alud justo encima nuestro, en un corredor, en la parte rocosa sobre la cresta.

… De golpe todo da vueltas, gira, arriba es abajo, abajo es arriba, con una violencia inaudita. Una fuerza irresistible te atrapa, te zarandea y catapulta quitándote la respiración. Tienes la boca llena de nieve, la escupes, respiras por un instante y se te vuelve a llenar de nieve. Coges un poco de aire, y ahí vas otra vez por el Broad Peak hacia abajo. Esto debe de ser probablemente el fin… pero aún no. Aire —no rendirse— hay un instante de reposo. Siento la cuerda… y otra vez continúa el torbellino. ¡Oh, Julie, tú también! …por ahí, atrapada impotente en el remolino que no parece tener fin. No rendirse, no podemos rendirnos aunque sea el fin. Aire, vueltas horribles, sacudido y golpeado. Aire otra vez… Nadie puede parar esta vorágine, sólo ella misma. No quiero… debo luchar, pararme… aire… un golpetazo más. La cuerda tira… agarro con fuerza, no suelto… estoy quieto, no me muevo.

Reposo. Estoy pillado entre bloques de hielo. El alud ha pasado.

Encima de mí, el cielo azul, altísimo. Puedo moverme, me levanto: bloques de hielo, la cuerda llama tensa desde abajo. ¿Dónde está Julie?

Un poco más abajo, una figura… inerte y boca arriba, los brazos extendidos… cabeza abajo no alcanzo a ver su cara…

Es Julie.

Gran Dios, no permitas que esté muerta.

—¿Estás herida? —le grito.

Segundos de eternidad… ¡Responde!

—I’m all right, but I cannot move, please help me to get up.

Su voz. Vive.

Enseguida la libero. Al quedarme yo atrapado entre los bloques de hielo el alud le ha catapultado con la cabeza por delante hacia fuera, dejándola así, echada de espaldas. No nos explicamos cómo hemos salidos ilesos. Mirando hacia arriba vemos la pared de hielo, alta como una casa, por encima de la cual nos trajo el alud antes de ir a parar al empinado desecho de hielo. La corriente de nieve nos ha arrastrado ciento cincuenta metros por encima de los seracs. Hemos tenido una suerte increíble. Ha dejado de nevar. Por un agujero de las nubes asoma el cielo azul.

Refugiados tras una torre de hielo nos sentamos en la nieve. En nuestras caras están aún escritos los últimos minutos. Tenemos el alma sacudida aunque no nos haya pasado nada. Hacemos té y poco a poco nos vamos tranquilizando. A consecuencia de un golpe Julie tiene dolor en un muslo, y yo una mancha negra, un derrame, encima del ojo izquierdo. Pequeñeces. He perdido mis gafas de nieve y el alud se ha llevado los guantes de Julie. Hay otros en la mochila. Pero gafas no. Todo esto nos preocupa muy poco pensando en lo que podría haber sido. Continuamente nos miramos el uno al otro: parece mentira que estemos los dos aquí. Sin cuerda estaríamos cada uno por su lado, solos, sin ayuda y sin poder ayudar, sin saber siquiera si el otro está vivo, tal vez no nos hubiéramos encontrado nunca.

Así, en 1957, perdí a Hermann Buhl en el Chogolisa.

La voz de Julie rompe el silencio: «Cuando estaba ahí tirada en la ladera, no había más que el cielo callado sobre mí, todo era silencio alrededor… de repente preguntaste si estaba herida… supe entonces que estabas vivo».

Pensativo bebo el té en la tapa del bote de aluminio y mi vista va desde Julie, que también se hunde callada en el té, hacia arriba, a la cumbre de la montaña.

¿Qué me ha llevado, después de media vida, a subir de nuevo al Broad Peak? ¿Trataba de rescatar del recuerdo mis primeras experiencias en el Himalaya? ¿Quería volver a los sitios —la arista, la falda con sus seracs, el collado y su increíble vista sobre China, la cima y su cornisa de nieve— en la que estuve con mi compañero de cordada? ¿Quería acaso averiguar si serían como entonces, o por el contrario habrían cambiado con los años? ¿Quería saber si a mis 52 años iba a poder enfrentarme a mi ochomil como cuando tenía 25?

Se trataba, tal vez, de un desafío completamente nuevo: dar un «golpe de mano» a la montaña con Julie como equipo, conquistarlo de nuevo de otra manera.

Debió de ser una mezcla de todo.

Mientras, bajo la enorme torre de hielo a 7500 metros de altura, sorbo el té con mi compañera de cordada, y con ello voy encontrando de nuevo el equilibrio sacudido tras la aventura del alud, se van mezclando en mi cabeza las imágenes de la ascensión del 57 con las de la actualidad. Cuando en un primer ataque, Julie y yo llegamos a los 7000 metros encontré algo.

Una clavija retorcida y oxidada… una clavija que conozco. Una pesada clavija con anilla, de acero sólido, una clavija que en los años 50 era igual de buena para roca que para nieve y que hoy nadie utilizaría. Todavía recuerdo como Hermann Buhl la clavó aquí, en la roca, hace 27 años, para anclar la tienda de nuestro campamento III. Maldijo porque la clavija no entraba en la piedra calcárea, quebradiza y frágil, de una pequeña isla de roca, que habíamos bautizado como «el nido del águila». Estábamos a 7000 metros de altura.

Necesitamos más de una clavija. Finalmente, aquel 27 de mayo de 1957, quedaba instalada nuestra tienda de asalto, lista para el ataque a la cumbre. Preparada para el último acto de una empresa calificada de temeraria. En el Broad Peak, el primer ochomil en estilo alpino occidental. Sin porteadores de altura, sin oxígeno. ¡Una dura aventura! Una auténtica idea a lo Hermann Buhl. Una gigantesca montaña para sólo cuatro escaladores: él mismo, Marcus Schmuck, Fritz Wintersteller y yo, el benjamín de la expedición. Muchos opinaron que estábamos locos. ¡Dios! ¡Hay que ver lo que porteamos! Pero era uno de los últimos ochomiles que permanecía invencible. Un sueño. Mi primera estancia en el Himalaya. Con el gran Hermann Buhl de, sin embargo, aspecto gracioso. No era sólo el ídolo de toda una generación de montañeros: Alemania, Austria, Suiza, el mundo admiraba a este hombre que había conquistado en solitario el gigante de hielo que es el Nanga Parbat. La «Montaña Desnuda» de 8125 metros de altura que ya ofrecía un balance de cerca 40 muertos. Después de alcanzar la cima, de regreso, tuvo que pasar toda una noche en la pared, apoyado en un pequeño balcón, a ocho mil metros, en un vivac que nadie hubiera soportado. Él volvió. Lo recuerdo, veo su famosa foto: en su cara curtida por el sol, la tormenta y el frío helador, destacan los ojos de mirada dura y penetrante, debajo del sombrero, con las gafas en la frente. Su semblante había envejecido una década tras 41 horas de escalada. Una foto que conmovió al mundo. Sí, también yo le admiraba y respetaba desde entonces. Después de una conferencia conseguí un autógrafo suyo que guardo desde entonces como un tesoro. Tenía 21 años y no podía sospechar que cuatro años más tarde estaría con Hermann Buhl en la cumbre del Broad Peak, viendo ponerse el sol tras el mar de picachos del Karakórum.

De vuelta por el espolón oeste vi su cara de nuevo. En ella estaban marcadas todas las fatigas de una bajada nocturna de 1000 metros por el precipicio y toda la férrea voluntad para resistir, para volver a la vida, como en el Nanga Parbat. La cara inolvidable de Hermann Buhl.

Nuestro encuentro fue muy corto. Sólo hicimos juntos esa cima. Teníamos grandes planes.

Pero ninguno de los dos podía saber que, apenas tres semanas después del atardecer en nuestro ochomil, iba a morir en el Chogolisa. Yéndose del mundo en medio de una tormenta, en la cresta.

Hermann Buhl había escrito a casa: «Así que nos quedaremos por aquí algo más. Haciendo excursiones. A lo mejor éste o el otro seis o sietemil».

Parece como si fuera hoy. Después de conquistar el Broad Peak el equipo se dividió. Marcus y Fritz salían a la conquista, en una jugada ligera de cordada en estilo alpino occidental, de un sietemil del cercano grupo de las Savoia. Hermann y yo, también con una sola tienda que montaríamos y desmontaríamos diariamente, teníamos como meta el delicioso techo del cielo, de 7654 metros, que es el Chogolisa.

Todo parecía ir bien, nuestro campamento de altura nómada funcionaba. A 6700 metros dejamos la tienda y nos dirigimos hacia la cima. Era el 27 de junio del 57. Hermann estaba muy contento y en muy buena forma: conquistar una montaña tan alta en sólo tres días y no en tres semanas, era, incluso para él, un sueño.

Pero las cosas vendrían de otra manera.

«Una nube pequeña sube por la montaña hacia arriba, se hace cada vez mayor. Nos envuelve, envuelve la montaña. De pronto se desencadena el infierno. Jirones grises barren la cresta. Subimos luchando entre nubes de nieve polvo. Doblados nos apoyamos contra la tormenta».

Un empeoramiento. Parece increíble después de la maravillosa mañana con la que ha empezado este día. «¡Tenemos que retroceder inmediatamente! La tormenta borrará las huellas y podemos salimos por cualquier cornisa», dice de repente Hermann Buhl. Y tiene razón. Fueron sus últimas palabras, a 7300 metros de altura en el Chogolisa. Poco después ocurrió.

¡Whummm! Una especie de golpe me estremece, todo ondula, la superficie de nieve parece hundirse. Horrorizado me tiro a la derecha.

La cornisa de nieve se partió debajo de Hermann Buhl pero eso lo sospeché más tarde, cuando no volví a verle, cuando le esperé y no volvió. Cuando corrí hacia atrás y vi las huellas de sus últimos pasos que llegaban al cortado. Había abandonado las huellas en una curva y se había caído por encima de la cresta.

Si hubiéramos tenido la cuerda… ¿hubiera podido sujetarle o me habría arrastrado con él?

He pensado muchas veces en ello y aún hoy no lo sé. Hermann Buhl se precipitó, tal vez 500 metros, en la pared norte del Chogolisa. Un alud posterior impidió ver rastro alguno de él. Más tarde, una operación de búsqueda no tuvo éxito. El hecho de que yo, a pesar de todo, bajara de allá arriba, lo agradezco a mi buena estrella. Y a mí mismo, porque nunca me rindo.

La cara de Hermann Buhl se desvanece, el techo blanco del Chogolisa se hunde en la lejanía. Se alza por detrás de mí la torre helada, pulida y vertical, del muro de los seracs por encima del cual nos hemos precipitado con el alud. Al otro lado de la cresta rocosa del Broad Peak aparece el cielo azul, pero inmediatamente las nubes se vuelven a cerrar.

Sí, estoy plenamente agradecido al destino por haber permitido que Julie y yo estemos sentados aquí en la nieve. Me parece un milagro que hayamos sobrevivido los dos y que ambos estemos aquí. La cuerda ha evitado que las masas de hielo, precipitándose, nos separasen.

Sujeto el cazo del té con la mano y sé que ambos necesitaremos de toda nuestra buena estrella para llegar hasta donde encontré la vieja clavija. Son, por lo menos, 400 metros bajando por laderas expuestas a los aludes.

Julie vuelve a sonreír, el susto ha desaparecido de su cara, los oscuros ojos me miran bajo el casco; también ella pertenece a los que nunca se rinden. De lo contrario no estaríamos aquí.

¿Conseguiremos descender?

Quinientos metros por debajo de la zona de seracs donde nos ha lanzado el alud termina, en un cortado vertical, el glaciar colgante del Broad Peak. Desde allí hay 2000 metros hasta el glaciar de Godwin-Austen. No tendría ningún sentido descender directamente desde el lugar donde hemos aterrizado.

Tenemos que atravesar, bajar oblicuamente, hasta el borde superior del espolón oeste. La única posibilidad de llegar al pie de la montaña. Al fin y al cabo hemos subido por ese espolón de roca y hielo, en un día y medio —primera parte de nuestro «golpe de mano» en el Broad Peak—. Dos días más tarde hicimos cumbre. Hoy es el quinto día en la montaña.

Poco después de las ocho Julie y yo abandonamos el lugar bajo la torre de hielo.

Luz lechosa y niebla pasan por encima nuestro; hay un color azul sombrío en las laderas nevadas de más abajo. Descendemos despacio, con cuidado, paso a paso, tanteando la montaña. Julie no se queja de su muslo. Se mueve con algo de rigidez. ¿Dolerá? No pregunto, tenemos que concentrarnos en la vía. Debajo de nosotros, inclinada, una banda pálida divide la superficie brillante como una diagonal, es la huella de un alud. Por algún punto tendremos que cruzarlo para llegar al espolón oeste. Hay silencio, un silencio increíble, ningún deslizamiento de nieve más, como si el Broad Peak hubiera caído en un sueño mágico.

Pero en nuestros corazones no hay tranquilidad. La amenaza cuelga sobre nosotros en la pared de la cima, como un monstruo que puede despertarse en cualquier momento. Y me parece sentir la tensión en las laderas azules. Sé muy bien que un paso en falso puede romper todo el equilibrio, toda esa nieve virgen, inestable y escurridiza.

Sigo después por el borde de la zona de los seracs que me parece más segura. Es como si aquí estuviera la orilla de un río invisible que tienes que cruzar. Julie, encordada detrás de mí, utiliza el piolet igual que yo, a cada paso. Afortunadamente no perdimos en el alud nuestros piolets gracias a las dragoneras. Además de aliviar el esfuerzo en la bajada pueden ayudar a sujetar al otro en caso de que resbale. Aunque en estas condiciones… si toda la ladera se pone en movimiento…

«Tenemos que sentirlo, notar en la nieve a dónde debemos ir. Si descendemos directamente el riesgo de que toda la superficie se desplace es menor que si atravesamos. Pero no sirve de nada. Hay que cruzar al otro lado, no podemos perder mucha altura». Un dilema. Tengo que abandonar el borde de los seracs, introducirme en el horrible flanco.

Así que… fuera de la segura orilla. Cruzamos el peligroso paso del alud, remontando en silencio las bóvedas de las inclinadas laderas.

Han debido pasar dos horas. Nos movemos a cámara lenta, midiendo cada paso; la nieve es profunda, inconsistente, a veces parece no tener fondo. No es un río invisible, es todo un océano inclinado y sin fin.

Entre sus olas es la intuición la que determina en que ángulo es posible cruzar la ladera y sólo el instinto te dice por dónde. Como un velero a cámara lenta en un océano de nieve, donde lo que está en juego es la vida.

Otro paso.

En tu imaginación, mientras luchas por mantener el equilibrio, el mar empieza a moverse y tus pensamientos se disuelven entre las bóvedas de nieve.

Otro paso sobre las olas. Y otro más. Una regularidad hipnotizante en el blanco, un paso, otro, otro. Sí, Julie, estamos en el barco, a 7400 metros de altura, en el Broad Peak. Y todo está sujeto a las leyes de la gravedad. Olas, olas, olas…, sólo los sueños están por encima. Y tú mismo metido en medio.

La vida, esos cientos de miles de pasos, está bajo las leyes de la gravedad. Igual que estas olas de nieve. Pasos, olas, pasos… todo lo que vive.

Sólo los sueños, como la luz, están siempre por encima. Por eso estamos aquí. Pasos, olas, luz, pensamientos… nosotros. La vida, luz y gravedad.

Y sueños… y tú en medio. El amor. Está por todas partes.

Otro paso más. Muchas horas. La nieve profunda que cede a cada paso y en la que crees hundirte definitivamente. Se adueña de ti el cansancio, el agotamiento atraviesa el espíritu. La voluntad: no te rindas, ¡continúa!

Queremos salvar todo en lo que consiste la vida. También los sueños, pues han sido ellos los que nos han hecho subir aquí arriba.

¿Hay un sexto sentido?

Si es así se necesita para encontrar el camino en una ladera amenazada de aludes.

He conseguido seguir una línea que nos ha llevado a la ruta de subida. La alcanzamos a la altura de una gran fisura. Pero ahora me duelen los ojos del esfuerzo. La continua concentración en el descenso, por nieve profunda, ha exigido cada vez más fuerzas de mí. Por momentos es más duro no caer en la indecisión, no dejarse arrastrar por una tentación paralizante.

Detrás de la grieta me siento en la nieve. Julie se queda de pie:

—Kurt, ¿no quieres ponerte mis gafas?, te estás jugando una ceguera de la nieve.

El alud me arrancó las gafas y no encontramos las de repuesto en la mochila. Se han debido quedar en la tienda medio enterrada de nieve.

—No, sólo quiero descansar algo. El campamento III no puede estar lejos, allí encontraré algo para los ojos.

Hace siete horas, quizá más, que atravesamos nieve profunda. El muslo de Julie ha mejorado. En realidad debería aceptar sus gafas, pero ella se quedaría sin ellas. Además, una sensación de indiferencia me ha vencido. Prefiero quedarme sentado.

Velos grises suben desde la profundidad. La niebla se arrastra por encima de las laderas, no se ve nada alrededor, ni la cima, ni el glaciar, sólo el algodón de las nubes; el tiempo es miserable. ¿Volverá a nevar? Este pensamiento actúa en mí como un resorte. Me levanto, tenemos que encontrar el campamento III, a 7100 metros, antes de que sea demasiado tarde. «Adelante, Julie, la niebla…» me digo, más bien a mí mismo. Hacia abajo, continuamos el descenso, vuelven a caer algunos copos de nieve. Ojalá encontremos la tienda. De lo contrario, sólo podremos refugiarnos con los sacos en alguna grieta, o tirarnos en la nieve después de cavar una gruta. Pero ¿a quién le quedan aún fuerzas para ello? Estoy cansado y tal vez por eso corro cuesta abajo. Tenemos que encontrar esa tienda.

A Julie le va mejor que a mí. Desde que pasó el riesgo de los aludes mi tensión ha caído totalmente. «Quisiera sentarme un momento otra vez…».

Catorce horas después de abandonar la tienda destrepamos por un ventisquero en medio de la niebla. Debajo reconocemos, en la tenue luz, los vagos contornos de la tienda del campamento III. Hasta el último momento tenemos que luchar. Nada nos es regalado. A pesar de haber llegado tras muchos descansos a la pared de hielo donde está el campamento III por el punto correcto, la nieve recién caída nos impide el acceso. El obligado rodeo nos chupa las últimas fuerzas. Luego, por fin, llegamos a la seguridad.

¿Hemos pasado realmente miedo?

En ciertos momentos sí, sobre todo al principio, en los primeros, pasos por la ladera sin fondo, cuando atravesamos el trazo de los aludes donde la nieve se escurre con cada movimiento. Y luego otra vez más tarde, sin motivo aparente, cuando cae uno en la cuenta de los peligros y la tremenda fuerza de la montaña. Al final, te encuentras en un estado que no te permite tener miedo. Sólo puedes reaccionar, como un marino, frente a la siguiente ola o la siguiente ráfaga que alcanza el barco. Uno cree en una especie de determinación, que no conoce, pero a la que obedeces porque es tu camino. Saben que si no haces todo lo posible por seguir tal determinación no encontrarás nunca tu camino. No se puede abandonar el barco.

En la tienda, atrapados en la nieve

Parece que la montaña no nos quiere dejar libres. La tormenta continúa.

Nubes de cristales de hielo crepitan sobre la tienda desde el ventisquero. Estamos contentos de haber llegado hasta aquí. Julie ha puesto un cazo lleno de nieve sobre el infiernillo. Se ha quitado el casco y su pelo, sobre los oscuros y expresivos ojos, enmarca su cara afilada, de cejas graciosamente curvadas y nariz recta. Tiene una personalidad muy fuerte. Y al mismo tiempo muy vulnerable.

A través de los vapores de la cocción y del vaho de nuestra respiración veo cómo va cortando con el cuchillo el trozo de nieve del cazo, luego echa la cabeza para atrás y cierra los ojos. Estoy de verdad contento de no enfrentarme solo al pensar y a todo el quehacer en la montaña, aunque sé que mi compañera puede ser tan enigmática e incomprensible como las mismas montañas. Confiada, previsora —e improvisadora— tal vez la admire precisamente por esto. Al principio la catalogué como la típica anglo-alemana, pero ahora sé que es más bien europea: es española, se ve en sus gestos, en sus ojos, Alemania y Francia también corren por sus venas, y además nació y vive en Inglaterra. Cuando nuestros pareceres no coinciden, lo que ocurre alguna vez, me tengo que enfrentar a varias naciones. Julie abre los ojos, me mira asombrada. ¿Habré murmurado algo? Con una sonrisa conciliadora le acerco un poco más de nieve para el cazo.

Hace falta que pase un rato hasta que conseguimos llevar las cosas a un común denominador: mi compañera es obstinada como un leopardo de las nieves y tiene, sin duda, la resistencia de un camello del Sinkiang. A mí, al que llaman el «oso polar», algo así no puede hacerme temblar. Soy tan resistente como ella, mis motivaciones son tan profundas como las suyas, mi proverbial testarudez no es menor que la suya. Con otras palabras: cuando nuestros puntos de vista son distintos aparece un nudo gordiano, duro como el cuero.

Afortunadamente, ambos tenemos la misma disposición positiva para la vida: las dificultades y obstáculos han de ser superados. Así que, hasta ahora, hemos deshecho el nudo siempre en perfecto entendimiento. De sus antepasados Julie ha heredado entre otras cosas la bondad y la comprensión, y de sus muchas nacionalidades un sentido beligerante de la justicia.

El «Nudo Infinito», varias veces entrelazado, es uno de los ocho símbolos de la suerte del budismo. Podría ser nuestro signo.

Generalmente Julie y yo estamos de acuerdo. El año pasado llevamos juntos la tienda y todo el equipo por el espolón norte del K2, hasta los ocho mil metros, y estábamos preparados para el ataque a la cumbre, cuando un empeoramiento del tiempo rompió nuestro sueño de la montaña de las montañas. Pero no abandonamos. Aquello que comenzamos hace dos años en el Nanga Parbat, esta aventura de filmar juntos, lo continuamos en la gran montaña, fundando allí el «Film Team» más alto del mundo. Este año hemos filmado 9000 metros de película, Julie ha grabado el correspondiente sonido, hasta que, a 7300 metros, una de las tristemente famosas tormentas del K2 nos obligó —por quinta vez— a tomar el camino de vuelta por el espolón de los Abruzos.

Se tarda una eternidad en preparar una taza de té. De una bola de nieve se obtiene un dedal de agua y antes de llegar a beber tienes la lengua pegada al paladar. Julie mete un poco más de nieve en el cazo, que está lleno ahora como una tercera parte. Cierro los ojos…

Una y otra vez la cima del K2 se desvanece entre las nubes como una inalcanzable hada Morgana. Siempre que nos acercarnos a la cumbre se aleja.

«Escalas y desciendes, arriba y abajo. Frecuentemente no puedes subir siquiera más lejos que la vez anterior. Comienzas a odiar este escalar más alto, enervante, repetitivo y ladrón de fuerzas, pero detestas, aún más, tener que volver a bajar. Sin embargo algo te empuja a volver… de alguna forma es parte de su fascinación». Así describió Julie los dos meses en el espolón de los Abruzos para nuestra película K2. The Elusive Summit.

¿Acaso este juego del yo-yó fue un motivo para nuestro «golpe de mano» en el Broad Peak? ¿Era algo que tenía que venir? ¿Como un muelle que tensas y destensas hasta que con un silbido acaba escapándose?

El Broad Peak fue sin duda una liberación para nosotros. Más todavía: fue una necesidad del alma. «All is well, we are both very fit, but there is no conclusion… we took the dramatic decision to stay on», escribiría Julie en el libro de rodaje. Pero la película en sí no era el motivo de que continuáramos.

Cuando finalmente parecía que nadie iba a alcanzar la cima del K2 la expedición internacional Suiza, a la que pertenecíamos, regresó a casa. Julie y yo, los dos cabezas duras, decidimos sin embargo quedarnos. Teníamos claro que aquél no era un buen fin ni para la película ni para nosotros. Queríamos probar nuestra suerte en el Broad Peak. Eso fue escasamente hace una semana. Y en cuanto estuviéramos abajo, subiríamos al K2 tan alto como fuera posible, no sólo para retirar las cámaras que habíamos dejado en el campamento II. «Something draws you back» había dicho Julie; algo te empuja a volver.

Sin duda el Broad Peak fue una realización para nosotros, una liberación del espolón de los Abruzos. Pero la cima del Chogori sigue estando por encima. Una montaña por encima de la montaña. Este año quedará como un sueño para nosotros. Estamos atrapados en la nieve. Quién sabe por cuánto tiempo.

«Tea is ready», dice Julie sacándome con energía de mis pensamientos. Voy a levantarme cuando… ¡imposible! el cazo se cae del infiernillo, afortunadamente se vuelca en una esquina inclinada. Completamente seco doy un trago. Mentalmente me había bebido el té diez veces. Me chupo los labios cortados y quebradizos. En un campamento de altura acontecimientos así aumentan la sed hasta lo indecible. «Anything is possible», dice Julie sin inmutarse y empieza a recoger el agua con nieve virgen, absorbente como una esponja. Todo es posible, una frase hecha que le encanta. La ayudo.

Todo es posible… En el Nanga Parbat, para el camino de vuelta, Julie me cortó en el campamento base unos pantalones largos, heredados de nuestra expedición francesa, con la única ayuda de una pegatina de las Pakistan Aerlines. Es práctica, sabe lo que quiere y es muy decidida. Pongo este ejemplo cada vez que mi tolerancia es cuestionada. (Por este motivo le regalé un costurero que conserva como un talismán).

No, no cose por gusto. En cambio la admiro por su talento organizativo: consiguió en su país casi todo el equipamiento para nuestra expedición de cine. El mejor y el más ligero, todo cuanto necesitamos en la montaña.

Los cristales de nieve caen sobre la lona con un sonido monótono, estiro mis entumecidos miembros y escucho el soporífero murmullo… es como estar escuchando tumbado a la orilla de un arroyo.

«Tea is ready». ¿Me he dormido? Ávidamente bebemos el líquido caliente. Esta vez tenemos mucho cuidado. Me duelen algo los ojos; casi seguro que va a ser una auténtica oftalmía. Con las bolsas usadas del té Julie me prepara un apósito. Me mira preocupada. Ayer fue un día muy duro, así que no hablamos mucho.

Vuelvo a oír el ruido que hace la nieve al fundirse cuando Julie la pone en el cazo para la siguiente ración. Beber, beber, beber… pienso para mí, mientras siento con alivio las bolsas de té sobre mis ojos.

Hay acaso un «estar en casa» en las montañas. Desde hace dos años el K2 es nuestra montaña, aun cuando no hayamos alcanzado su cuna. Vivimos con ella y está en nuestros entumecidos. Vamos a volver seguro, otro año. ¿Lo conseguiremos entonces? De todas formas la cima no lo es todo, tal vez no la pisemos nunca. Tal vez el K2 esté sencillamente ahí, por encima de los brillantes glaciares, mirándonos, mientras nosotros descubrimos valles y montañas. Mientras nos asomamos a los precipicios, andamos sobre crestas jamás pisadas, nos abrimos paso entre el polvo del desierto o bebemos agua en los manantiales.

Tal vez deba de ser así y no de otra forma. ¿Acaso no nos ha sido regalada la vida hace apenas nada? Ayer… y todavía no estamos abajo.

Sí, hay un segundo hogar en las montañas para Julie y para mí. No tiene que estar en la cima. No renunciamos a esta vida.

El K2, la montaña de nuestros sueños. Se puede ganar o perder todo en una gran montaña. ¿Sabemos qué más nos espera en el K2? ¿Oiremos la voz?

Todo es posible siempre.

La tormenta continúa. Nieva. La luz que entra a través de la lona amarilla, desagradable y dolorosa para mis ojos, se va debilitando. La capa de nieve crece sin parar alrededor de la tienda, un borde oscuro que sube y sube. Por el lado de la montaña la pesada masa de nieve empuja amenazadora. Hay que salir fuera y palear. Por algún tiempo la cosa mejora, luego vuelve a crecer la oscuridad con su borde por fuera, poco a poco.

Por la noche me sobrevienen unos dolores horribles en los ojos: oftalmía de las nieves. Desesperado despierto a Julie, pero sólo un par de segundos de luz de su linterna de bolsillo me hacen rabiar de dolor. Ironías del destino: buscando en la mochila gotas para los ojos aparecen las gafas de reserva. No se habían perdido en el otro campamento. Con esta oftalmia no podemos salir de aquí. Y por momentos, por horas, se hace imposible una huida hacia abajo.

Estamos los dos callados. Poco a poco nos hacemos a la idea de que no hay camino de regreso. Julie me cuida. Esperamos. Nunca hasta ahora el tiempo había sido tan horrible, ni la montaña había cerrado la puerta con tanta decisión. Pasa todo un día. Y otra noche. Estamos en medio de la violencia de un 5000. Le pertenecemos.

Pienso en el día de la cima. Cuando llegamos a la brecha, a 7800 metros, y sobre nosotros aparecía y desaparecía entre nubes el último filo del Broad Peak. Era mediodía y esperamos dos horas a que el tiempo mejorara. No mejoró y a punto estuve de abandonar pues tenía los pies helados. Queríamos subir lo suficiente como para salir de la tormenta que azotaba la brecha.

La noche anterior había sido horrible. Dormirnos mal en la estrecha tienda. Puede que estuviéramos, sencillamente, nerviosos. Sin duda era mejor salir de un campo improvisado a tanta altura que hacerlo desde el campamento III a 7000 metros —hecho que ya Hermann Buhl reconocía en 1957 después de nuestra bajada nocturna—. Pero en caso de empeoramiento los 7600 metros eran mucha altura para permanecer. Por eso no nos atrevimos a pasar a un sitio, muy lejos de la brecha.

De repente, un milagro, la tormenta afloja. No nos damos cuenta enseguida, pero es verdad: fantásticas torres de nubes en el lado pakistaní, la vista libre hacia China, Julie y yo podemos continuar hacia la cima. Estamos felices de poder dejar este altísimo púlpito. Vuelve la esperanza. Lo que superamos con Hermann Buhl en el 57 con bastones de esquí, supone ahora una escalada expuesta por un filo rocoso. El hielo ha menguado por todas partes o incluso ha desaparecido. La cresta es ahora mucho más difícil que entonces. Para una montaña veintisiete años también pasan con muchos cambios. En el campamento I tampoco vi la plataforma natural junto a una torre de roca donde Hermann Buhl y yo plantamos la tienda. Hay ahora otra, un poco más alejada. Todas las jorobas de la cresta somital, a ocho mil metros, se han acentuado con el paso de los años.

Nos acercamos a una cumbre. Son algo más de las 17 horas. Debemos estar alrededor de los 8030 metros. La cara de Julie resplandece.

«Enseguida llegamos a la antecima…; al otro lado está la cima», digo yo. Julie mira con sorpresa. ¿Creía haber llegado ya o se ha asustado de lo que aún queda? A mí me bota el corazón de alegría. Ha aparecido el triángulo brillante de la cima del Broad Peak tal y como yo lo conozco, como lo vi entonces.

Un kilómetro más, recorriéndolo a la luz del sol, entre encantadas figuras de nubes. Julie se ha dado cuenta enseguida, que a pesar de la distancia, nada nos puede arrebatar hoy la cima.

Una sensación de felicidad insospechada se apodera de nosotros. El camino por el techo del monstruoso filo del Broad Peak es una caminata sobre las profundidades para la que no hay apenas palabras. Seguimos el borde superior entre torres de nubes que nos pasan en lento movimiento. En la luz centellean millones de cristales de nieve brillantes, el sol… la niebla luminosa nos envuelve y nos deja luego libres…

Es la magia de la cima. Distinta a la de entonces con Hermann Buhl. Pero está ahí, la siento.

Ahí está la cornisa. Por encima de los últimos bloques de la cresta aparece la brillante superficie de nieve de la cima. Estoy sorprendido, de la brecha hasta aquí apenas han transcurrido tres horas y media. A pesar de la gran altura, los dos nos encontramos bien y el hecho de saberlo nos llena de alegría. Pero no hemos dejado de sentir la delgadez del aire. Al final, alternativamente, uno hace un largo, mientras el otro descansa sobre un bloque, respirando y mirando el brillo de los cristales, el lento pasar de las nubes. Fue indescriptiblemente bonito: mirar y respirar, andar y mirar entre millones de segundos brillantes de hielo.

Hacia las 17,45 pisamos la nieve más alta.

Julie, nuestro Broad Peak.

Una atmósfera irreal, la luz del sol oblicua. La felicidad. Aquí está la cima. Hermann Buhl… remolinos de cristales… Julie, esos grandes ojos oscuros en los que hay lágrimas… el asombro…

Entonces y ahora. Pasado y presente. Abrazándose en el vibrar de los cristales más allá del tiempo. La magia de la montaña.

«Just the two of us», dice Julie en voz baja. Sólo nosotros dos estamos aquí arriba.

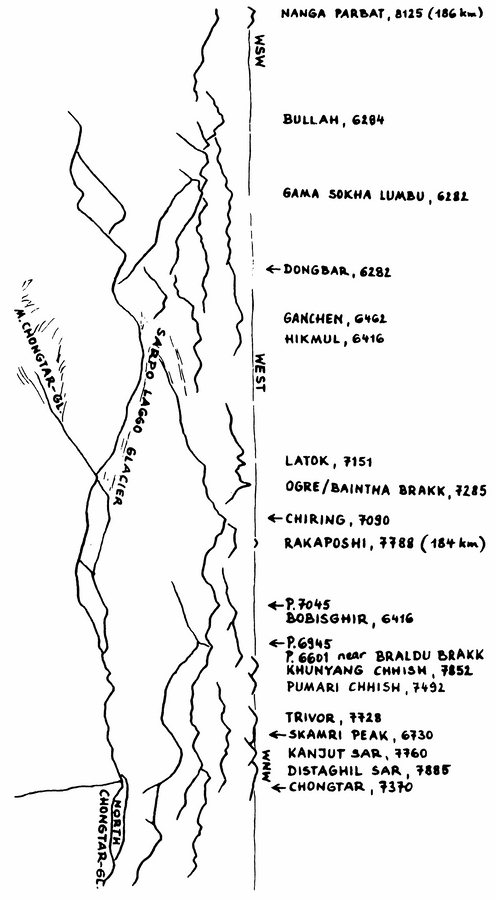

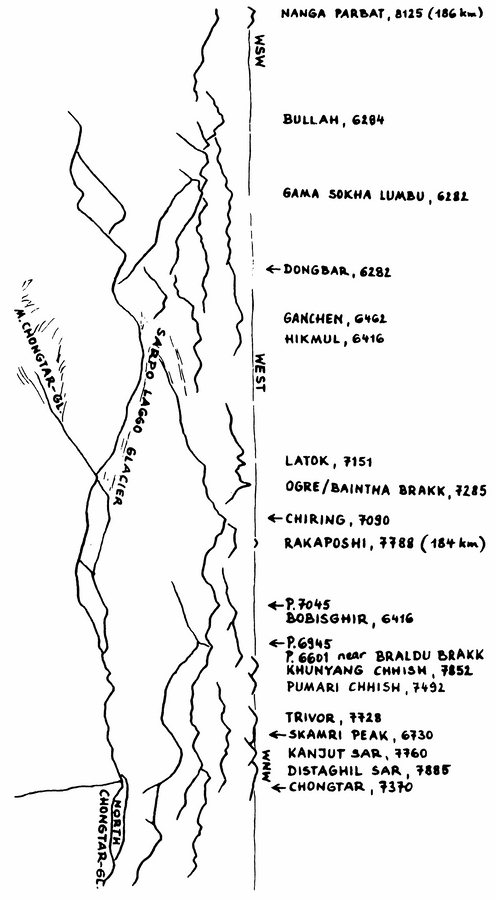

«Vamos a asomarnos a la cornisa, a mirar para abajo, hacia China, primero tú, luego yo. Nos aseguraremos con la cuerda». La vista corta la respiración. La majestuosa banda sinuosa del glaciar Gasherbrum, el solitario surco del Shaksgam en el desierto montañoso, las infinitas cimas del Sinkiang. Exploramos lo que se encuentra tres mil metros más abajo del pliegue de nieve a nuestros pies. «Puedo ver el lugar hasta el que llegaban los camellos, debajo de las luminosas paredes dolomíticas. Y a donde no llegamos por las mucha torres de hielo, la soberbia curvatura del glaciar, aquí está, justo bajo nosotros, trascurre de forma distinta a como imaginamos, pasa entre el Broad Peak y la montaña con dos cimas, como jorobas de camello». Julie, por encima mío en la cornisa, me va indicando con el dedo, sus ojos brillan… una tierra sin nombre ni hombres, a la que pertenece nuestra nostalgia. La vista es un regalo.

Dándonos la vuelta para ver por dónde vinimos, vemos erguirse, por encima del filo horizontal, entre nubes que vagan, la pirámide del K2.

Nuestra montaña… ¿Cuándo?

Ahí está, alta como el cielo, de una regularidad cristalina, como la ley de lo inabordable.

No pertenece a nadie.

Pero ¿no es acaso nuestra montaña? Muchas horas, durante dos años. La conocemos hasta sus mayores alturas, es nuestra aunque no alcancemos jamás su cumbre.

¿Volveremos a ella? Es como un encantamiento, una magia inexplicable. Montaña de las montañas, sí, nos tienes. Montaña de las montañas, qué bonita eres…

Volveremos a ti.

Regresamos entre nubes. El sol está ya muy bajo. Vamos rápido, con prisa. La bajada de noche no será ninguna tontería. Cansancio. Sed. En el filo de una cresta, cerca de la antecima, saco el infiernillo y preparo una ovomaltina para Julie. Nos sentamos un par de minutos mientras la luz del sol se va y llega la oscuridad. Luego descendemos a la noche…

Campamento III. Por encima de los 7000 metros. Estamos atrapados en la nieve. Julie y yo esperamos. El dolor de mis ojos ha disminuido. Intentaremos bajar apenas el tiempo mejore. Desde abajo no puede subir nadie, hay demasiada nieve. La montaña está ahora, sin duda, vacía de gente, aunque abajo, a sus pies, hay tres expediciones esperando. Julie ha tapado un cristal de mis gafas con tiritas, para el ojo en peor estado. Pero al día siguiente noto que ya no es necesario.

El último acto de nuestra odisea en el Broad Peak, puede empezar. Dos mil metros de descenso por el espolón oeste.

Inicialmente el cielo se ha despejado y la montaña nos ha dejado vía libre. A causa de la gran cantidad de nieve que hay, empleamos un día y medio para descender.

Finalmente, el 24 de julio —nueve días después de salir hacia la cima—, estamos de nuevo entre las torres del glaciar Godwin-Austen. Antes de buscar nuestro mini-campamento base, que desde la marcha de la expedición sólo cuenta con dos porteadores, vamos a saludar a amigos y conocidos en varios campamentos base al borde del Broad Peak. Lo celebramos durante dos días.