Suministros bélicos soviéticos pagados directamente

Los puntales de la estrategia

republicana.

TRAS LA LLEGADA DE los primeros envíos de material bélico procedentes de la URSS la estrategia republicana fue clara, aunque su puesta en práctica lo resultara menos. Estuvo basada en cuatro puntales: 1. Era imprescindible extraer las consecuencias operativas de la crucial decisión de trasladar el oro a Moscú, con el fin de garantizar su aportación al esfuerzo bélico, bien fuese para saldar los primeros suministros soviéticos bien para hacer frente al pago de los envíos futuros. No era factible, bajo la no intervención y el creciente distanciamiento de las potencias democráticas, depender sólo del contrabando. 2. Los suministros soviéticos eran absolutamente vitales. Sin ellos la República perdería la contienda de forma irremisible. Constituían una condición necesaria, no suficiente, para afrontar un nuevo tipo de guerra. 3. También era preciso montar una economía que hiciera su propia contribución al esfuerzo bélico. Esto implicaba lo que entonces no se llamaba todavía una reconversión industrial, con independencia de que el naciente Ejército Popular necesitara no sólo armas modernas sino también tácticas e instrucción adecuadas. 4. Por último, una labor esencial, la más complicada y que en puridad debería figurar al principio de la lista, consistía en aunar fuerzas y recursos políticos, disciplinándolos con el fin de resistir al ariete que las potencias del Eje estaban suministrando a Franco.

El primer integrante del escudo republicano fue la movilización de las reservas de oro del Banco de España. Desde el punto de vista del Kremlin, cuyas auténticas reflexiones al respecto no están aún documentadas, cabría indicar que probablemente también se trataba de un sine qua non. A pesar de todas las exageraciones de la propaganda de la época, y de las ocultaciones y tergiversaciones posteriores, franquistas, soviéticas e incluso republicanas, la ayuda no fue gratuita. En este capítulo abordaremos los dos primeros puntales.

LA RECEPCIÓN DEL ORO.

En Moscú se planteó el procedimiento a seguir para atender a las finalidades especificadas por las autoridades republicanas. Esto exigía identificar con absoluta precisión la cuantía del depósito, lo cual se reflejó en diversos documentos. Algunos se han conservado. Otros no o no están todavía disponibles, en particular los que guardaron las autoridades soviéticas y que probablemente se hallarán en los archivos ministeriales relevantes. A ninguno han accedido hasta ahora investigadores occidentales.

La primera información en la literatura acerca de la reacción en Moscú fue una nota que Litvinov envió a Molotov, en su calidad de presidente del Sovnarkom, el 3 de noviembre de 1936. En ella afirmó que la definitiva formalización de la operación sólo sería posible una vez que se recibiera el proyecto de intercambio de cartas solicitado desde Madrid. Naturalmente, cabía pedir al embajador Pascua un escrito en el cual éste solicitase la admisión del oro, pero como no podía indicar ni su peso ni su valor carecería, en puridad, de significado jurídico. Litvinov añadió que había telegrafiado a Rosenberg para que en España se acelerase el intercambio de cartas y para que informase acerca de la cantidad enviada. Rybalkin (p. 94) ha dado a conocer dicha nota que suscita interrogantes que, por desgracia, no podemos resolver. No hemos hallado rastro alguno de los acuerdos que aludiesen a tal intercambio y no sabemos si en España había una idea más o menos exacta del oro enviado[1]. Se trata de una línea de investigación futura.

Poco más tarde Krestinsky indicó al embajador Pascua el 5 de noviembre que el metal estaba a punto de arribar y le pidió, en nombre del Gobierno soviético, que asistiese a su recepción. Sería necesario que diese constancia oficial, en compañía de la representación designada al efecto por las autoridades, de las circunstancias en que se efectuaba la llegada. El informe correspondiente de Pascua se reproduce en el apéndice documental pero ya hemos de indicar que no nos sorprende que le hubieran dejado en la más absoluta oscuridad en un tema de tal importancia. La cifra republicana era fácilmente penetrable y no es inverosímil que en Madrid, y luego en Valencia, Largo Caballero y Negrín hubiesen decidido no informarle.

En el NKID se estableció un protocolo que determinó el procedimiento a seguir. Tenía algunos rasgos que no suelen subrayarse en la literatura. El primero se refería a las condiciones de envío: el oro iba embalado en cajas de tamaño estándar y en sacos sellados. En los casos en que algún embalaje presentara defectos o daños, inevitables dado el manejo un tanto rudo a que se los había sometido, se sellaría inmediatamente tanto con un sello soviético como con el español. Todos serían controlados individualmente. Para el resto se haría un muestreo inicial del 5 por ciento. Las cajas y bolsas que se hubieran abierto volverían a sellarse y se redactaría un acta con los resultados de las operaciones de comprobación efectuadas. Esto permitiría confeccionar un acta de recepción preliminar, paso previo a la preparación del acta definitiva. Ésta se levantaría una vez que se hubiese abierto y comprobado exactamente el contenido de todos y cada uno de los embalajes. Dicho contenido se detallaría en un libro especial lacrado con los sellos soviético y español. Desgraciadamente Pascua no parece haber conservado estos últimos documentos y lo más probable es que los llevara a España cuando se desplazó para rendir cuentas a Largo Caballero y a Negrín.

El embajador y los funcionarios soviéticos se trasladaron al Depósito de Metales Preciosos del Comisariado del Pueblo para las Finanzas o, abreviadamente, Gokhran[2]. La calle estaba cerrada y acordonada por tropas. La entrega dio comienzo a las tres de la madrugada del 6 de noviembre. Las cajas se habían transbordado en la estación de ferrocarril de Kiev a bordo de camiones. Pascua contempló cómo se verificaba la introducción de las cajas a través de una gran ventana y cómo se depositaban en ordenadas pilas en una enorme habitación. Cuando terminó la descarga, se cerró y selló el recinto. Según un informe especial de los funcionarios del Banco de España bastantes cajas iban en mal estado, «por los muchos golpes recibidos, puesto que esta descarga supone la octava vez que las cajas han sido movidas». «Hay que tener en cuenta que no van flejadas», señalaron. Terminada esta operación se estableció un protocolo, firmado el 7 de noviembre, en el que se recogieron los resultados. Lo mismo se hizo con las cajas transportadas en el cuarto barco y que se depositaron durante los días 9 y 10 de noviembre. Pascua aseguró a los funcionarios españoles, dos de los cuales —Padín y González— habían co-firmado el protocolo precedente, que por conducto reservado informaría de la llegada de la expedición a Méndez Aspe. Así lo hizo sirviéndose de una clave. Como era imprescindible guardar la máxima reserva, la primera comunicación a Álvarez del Vayo no se produjo hasta el 19 de noviembre, día que salía para París el correo diplomático soviético que llevó también la valija de la embajada. En las celebraciones con motivo del aniversario de la revolución soviética Pascua figuró en lugar prominente. Litvinov le concedió una atención especial en la recepción del NKID. Stalin le envió recado para que se sentase a la derecha de Krestinsky en la tribuna diplomática con el fin de que presenciara mejor el desfile militar en la Plaza Roja. En política los símbolos cuentan.

Naturalmente, había que identificar el oro con exactitud. Ello hubiese sido imprescindible aun en el caso de que se hubiese dispuesto de un inventario. Españoles y soviéticos se pusieron de acuerdo sobre un plan de trabajo. Para levantar el acta de recepción preliminar se convino en tomar un cierto número de cajas al azar como ensayo. La muestra no fue el 5 sino el 2 por ciento del total. Los españoles estimaron que podría realizarse en unos quince días a jornadas de ocho horas y a razón de 15 cajas o 30 talegas diarias. De lo que se trataba era de contar cada una y pesar su contenido para conocer el número de piezas y el peso de aleación. En contra de una opinión que todavía aflora en ciertas obras, el oro consistía esencialmente en monedas ensacadas en momentos muy diversos, incluso en los últimos años del siglo XIX. Las talegas llevaban notas que indicaban la fecha exacta y el nombre del empleado que en su momento las había rellenado. Esta circunstancia explica que el embalaje en cajas hubiese podido hacerse con rapidez y cierta homogeneidad en Madrid. Sin embargo, al abrir la muestra se apreciaron algunas pequeñas irregularidades.

El recuento se verificó con celeridad (no como afirmaría Prieto, p. 17, con gran lentitud) y la máxima reserva. A los funcionarios españoles —alojados en el hotel Metropol, uno de los más presentables en el Moscú de la época— se les ordenó no entrar en contacto con compatriotas y se tomaron precauciones para mantenerles aislados durante este primer período. El 20 de noviembre de 1936 se extendió, en tiempo récord, el acta de recepción preliminar[3]. Se abordó seguidamente el procedimiento para comprobar el resto. El trabajo suponía muchas horas y gran atención. Fuerzas de seguridad protegerían constantemente el edificio, tanto por dentro como por fuera. Bajo la supervisión general del comisario de Finanzas, Grinko, y de Pascua lo realizarían funcionarios soviéticos especializados y los cuatro españoles. Éstos estimaron que el recuento de las 7800 cajas tardaría en hacerse un año a base de dos turnos con relevos de siete horas. No era, pues, un trabajo menor.

Hubiese sido imposible aceptar ese ritmo pausado. La República necesitaba disponer del oro con urgencia y los soviéticos ya estaban suministrando material. En la URSS estajanovista de la época, lo que menos costaba era el esfuerzo humano. En las percepciones de los líderes moscovitas la construcción y defensa del socialismo realmente existente exigían, como la cosa más natural del mundo, la aportación habitual de fuerzas sobrehumanas[4]. La cuestión encajaba en este marco. Las obras de acondicionamiento se iniciaron el 23 de noviembre y terminaron el 4 de diciembre. Mientras tanto Negrín abordaba, en Valencia, los temas complementarios: cómo preparar el pago de los suministros bélicos y cómo utilizar el aparato soviético bancario en Occidente para realizar, en total opacidad, los pagos internacionales que requería la República. En ambas lides su interlocutor, aparte de Rosenberg, fue directamente Artur Stajevsky a quien el 25 de octubre el Politburó había nombrado en comisión de servicio como representante temporal del Comisariado del Pueblo para el Comercio Exterior (torgpred[5]).

Stajevsky era algo más de lo que aparentaba. Había nacido en 1890 en Letonia y su verdadero nombre era Artur Hirschfeld. En la guerra civil rusa se inició en el servicio de inteligencia militar y entre 1921 y 1924 representó a la misma y al INO en Berlín, bajo la cobertura de un empleado de la representación comercial soviética. Más tarde, y por razones que no he llegado a determinar, se dedicó a este último tipo de actividades (Roewer et al, p. 441). Naturalmente, conservó contactos con sus antiguos compañeros, caso de que no siguiera trabajando para la NKVD y, en realidad, quizá fuese ésta una de las razones, junto a su experiencia profesional en temas económicos y comerciales, lo que explicase su nombramiento.

La puesta en tensión del nervio fundamental del esfuerzo bélico republicano progresó rápidamente. Cuando el 4 de diciembre terminaron las labores de acondicionamiento de las salas de depósito, el recuento dio comienzo de inmediato. En ello se apreciaron diversas deficiencias, que aparecen en un informe de incidencias que se conserva entre los papeles de Pascua. Los cuatro funcionarios españoles se vieron confrontados con una sorpresa. Las autoridades republicanas no habían enviado instrucciones al embajador respecto a su estancia en la Unión Soviética. En su momento, se les había elegido para que fuesen a Cartagena y supervisaran el acomodo del oro en los polvorines de La Algameca. Era inevitable que lo acompañasen a Moscú y que echaran una mano al acondicionamiento del oro e incluso en el recuento definitivo, pero de ahí a quedarse en la capital soviética mediaba un abismo. Alguno de ellos estaba preocupado por circunstancias personales. Ninguno tenía dinero (Pascua tuvo que atender a sus gastos con fondos de la embajada). No estaban preparados psicológicamente para una estancia larga en un ambiente que les era totalmente desconocido y que resultaba, para los extranjeros, impenetrable[6]. Se incorporaron al recuento definitivo, que no se interrumpió un solo momento y que concluyó el 24 de enero de 1937. En comparación con el año estimado, sin duda fue un récord[7].

SE TRATARÁ CON LA URSS DESDE ESPAÑA.

Mientras tanto Pascua había solicitado instrucciones a Álvarez del Vayo, con quien llegó a hablar por teléfono, en condiciones de máxima seguridad, el 5 de enero. El ministro de Estado se abstuvo de dárselas. Es posible que no se sintiera cualificado para hacerlo. Quizá temiera asumir una cuota elevada de responsabilidad. Pascua debió de sentirse decepcionado. Esto vino a acentuar la frustración que ya experimentaba porque estimaba, con razón, que el Gobierno no prestaba a la nueva embajada la atención que merecía. Que las autoridades republicanas la dejaran en mantillas ha generado críticas por parte de Kowalsky. No son nada, sin embargo, en comparación con las que hace Payne (pp. 247ss): «irresponsable», «práctico olvido», «fracaso de los dirigentes republicanos», etc. El distinguido autor norteamericano no ha profundizado lo más mínimo en lo que pudiera haber detrás de tal circunstancia, quizá en aplicación de la máxima de que nunca se es lo suficientemente antirrepublicano.

El motivo no puede encontrarse en que Pascua fuese un embajador novato[8] y que no tuviera demasiada idea de cómo funcionaba el colapsado aparato exterior del Estado. En su primer telegrama del 7 de octubre de 1936 ya pidió que se incorporara a la embajada algún personal, «que pudiera limitarse actualmente secretario y agregado comercial». No tuvo noticias a pesar de su repetida insistencia. Se conserva otro telegrama, esta vez del 5 de noviembre, en el que señaló:

Urge también secretario embajada habilitado cónsul Moscú hablando francés. Conveniente Consulado Odesa. Ruego V. S. pronta incorporación personal. Actual situación solo produciendo gran extrañeza[9].

Poco a poco recibió refuerzos: un agregado comercial adjunto, Vicente Polo, hacia finales de noviembre de 1936, y un secretario de embajada de segunda, José Ramón García del Diestro, en enero de 1937[10]. También fueron nombrados un consejero comercial jefe, Luis Mariscal Parada, y un agregado comercial, Rafael Vázquez Torres, testimonio de la importancia que se daba a los asuntos económicos en las relaciones bilaterales. Mariscal no duró mucho (cesó en marzo de 1937). En enero de 1938 Pascua se encontró con que se le habían nombrado dos secretarios de embajada, Federico Pascual del Roncal y F. Muñoz Molina. Respondió que dudaba de la idoneidad del segundo, posiblemente para actuar en las condiciones moscovitas. El entonces ministro de Estado, José Giral, le replicó que se sentía sorprendido porque había sido él mismo quien le había comunicado los nombres personalmente durante su última estancia en Barcelona. El primero llegó a la URSS en mayo.

Que la carencia de ayudantes forzara a Pascua, como afirma Kowalsky, a continuos viajes a la zona republicana para evacuar consultas es una conclusión inaceptable. Muchos de los temas que abordó eran de la máxima importancia y no podían dejarse en manos de subordinados. Obligaron a que la embajada quedase en manos del encargado de negocios. A veces éste fue García del Diestro. Más tarde, Polo. Hasta agosto de 1937, es decir, con casi nueve meses de dilación, no se creó un consulado en Odesa, punto de salida y de llegada de numerosas expediciones, al frente del cual se nombró a un peso pesado, Valeriano Casanueva, exsubsecretario en el Ministerio de Estado. Permaneció hasta el final de la guerra, en condiciones a veces harto difíciles, como se ilustra en el informe de Polo reproducido en el apéndice documental[11]. También es significativo que durante mucho tiempo la embajada no tuviera valijero propio. Pascua se apañó con una cifra poco segura, envíos por avión y la valija soviética hasta que se montó un servicio especial que ligaba con Praga.

Nada de esto es satisfactorio. La embajada en la capital del país que era por entonces el único que suministraba material de guerra moderno a la República y con el que las relaciones se hacían cada vez más complejas estuvo mal equipada y deficientemente conectada. Las razones últimas de tal abandono son difíciles de discernir. No pueden estar ligadas con la desconfianza que el Gobierno sintiera hacia su representante o, como especula Kowalsky de manera errónea, con su escasa idoneidad. Pascua pasó en 1938 a París, puesto también clave[12]. A decir verdad, más importante incluso que Moscú porque si la Unión Soviética no era enemiga de la República el Gobierno de París no era demasiado amigo. En oposición a las afirmaciones sin fundamento de Kowalsky, Pascua fue uno de los mejores y más eficientes embajadores republicanos, muy por encima de los que se destinaron a París (De Albornoz, Araquistáin y Ossorio y Gallardo, todos los cuales fueron objeto de acerbas críticas internas) o a Washington (De los Ríos). Estuvo a la altura de Pablo de Azcárate quien, en Londres, hubo de actuar en lo que hoy se caracterizaría como «territorio comanche».

Pascua despachó en numerosas ocasiones con Largo Caballero, Prieto y Negrín. A todos ellos planteó su situación y, por la vía oficial, lo hizo desde el primer momento. Las cosas tampoco cambiaron demasiado cuando en el Ministerio de Estado a Álvarez del Vayo le sucedió Giral, ni cuando en la Presidencia a Largo Caballero le sucedió Negrín. Pensar en algún tipo de sabotaje por parte del aparato diplomático, según consignó Pascua en cartas privadas, es algo absurdo. Si alguien arrastró los pies fue Prieto quien, salvo en una ocasión, no quiso nombrar a un agregado aeronáutico en la embajada. El Ministerio de Estado se había desplomado, al igual que la Administración en su conjunto. Se había creado una nueva carrera y los planteamientos corporativos que suelen acompañar la diplomacia española no tuvieron durante la guerra civil la influencia que en los años de paz, antes y después del conflicto.

Pascua no había sido el candidato de Álvarez del Vayo y tampoco recibió de éste demasiado apoyo. ¿Venganza personal? ¿Incapacidad del ministro? ¿Recelo a que el embajador pudiera hacerle sombra? Preguntas que, hoy por hoy, no tienen respuesta pero que el historiador debe suscitar. Entre los documentos que conservó Pascua figura el resultado de su ya mencionada conversación telefónica con Álvarez del Vayo y que se lee como un catálogo de carencias:

Todo ello, sin mencionar una actitud similar sobre varios expedientes políticos y diplomáticos entonces de actualidad. No cabe dudar de la veracidad de este episodio. Pascua apuntó los resultados de la conversación y la nota que los recogió quedó entre sus documentos. Es una forma de proceder bastante normal y quien esto escribe la ha utilizado con frecuencia en su vida profesional. No resulta, pues, difícil caracterizar como inaceptable el comportamiento de Álvarez del Vayo quien no alude a ello en ninguno de sus libros, pero en los apuntes de Azaña (1990, p. 213) figuran anotaciones de que la diplomacia republicana estaba durmiente y que no se enteraba de los manejos entre París y Londres. Algo de ello, supongo, sería de la responsabilidad del ministro y también de su cuñado, Araquistáin, rodeado todavía hoy de un nimbo que no se merece.

En resumen, el viraje hacia la Unión Soviética no se vio acompañado de un esfuerzo paralelo en el apoyo a la embajada[14]. Pascua, por ejemplo, estuvo bastante tiempo sin recibir sueldo ni gastos de representación, una circunstancia algo más que dolorosa. Se conserva un comunicado de Rafael de Ureña al ordenador de pagos del Ministerio de Estado de 10 de abril de 1937 en el que se afirma que el embajador todavía no los había percibido y que debía remediarse la situación con la máxima urgencia[15]. En esta referencia a la situación de la embajada, quizá no esté de más señalar que los sueldos siguieron percibiéndose con irregularidad. El 12 de enero de 1939 Martínez Pedroso se vio obligado a enviar un patético telegrama:

Sin cobrar gastos representación embajador desde primero octubre, y sueldo y otros gastos representación desde primero noviembre, ruego a V. E. se sirva autorizarme anticipo de fondos esta embajada.

Al día siguiente recibió la autorización. Ello permite intuir dos aspectos: I) la embajada funcionaba todavía con una cierta racionalidad administrativa. Disponía de fondos, probablemente para actividades oficiales, y sin duda se llevaba una contabilidad; II) el espíritu de entrega a la causa de los representantes republicanos. Por desgracia, la quema de documentos a que Polo se dedicó durante días antes de entregar la cancillería a los anfitriones soviéticos al término de la guerra[16] no permite profundizar demasiado en la gestión de los diplomáticos republicanos en Moscú.

Que la razón de tales problemas se encontrara, como indica Kowalsky, en que el refuerzo de la embajada hubiera agudizado las disensiones en el seno de la coalición de Gobierno es una hipótesis harto aventurada. Cabe pensar más bien que se trató de una consecuencia del colapso administrativo. En julio de 1937 se designó por ejemplo a Pascua embajador en Irán, con carácter no residente, y en el ministerio se encargaron de subrayar que ello no ocasionaría gastos adicionales notables. Las cosas debieron de ser más simples. Mi opinión está basada en tres factores. Dos culturales y un tercero documentable por conversaciones de Negrín con los diplomáticos soviéticos. En lo que se refiere al primero, y al dejar un tanto a su suerte a Pascua y a sus colaboradores, Largo Caballero, Negrín y Giral (el caso de Álvarez del Vayo quizá fuese especial) no hicieron sino dar una preferencia desproporcionada al entendimiento con la Unión Soviética a través de sus representantes en España. Tal afirmación puede parecer exagerada pero algo similar ocurrió durante el franquismo en diversas embajadas, incluso entre las más importantes. Siempre hubo una tendencia a ubicar los contactos y las negociaciones más significativas en Madrid, al alcance del ministerio, antes que en capitales extranjeras. Cuando se hizo esto último, como ocurrió con la primera ronda de renegociación de los pactos de 1953 con los norteamericanos, los resultados no fueron los esperados y las siguientes o se dividieron entre Madrid y Washington o se situaron en la capital española.

La tesis de la preferencia encuentra alguna contrastación documental que ha escapado a Kowalsky. En los papeles de Pascua figura una comunicación de Giral, a la sazón ministro de Estado, de 26 de noviembre de 1937, en la que le dijo textualmente:

No he enviado a usted con la frecuencia que solicita instrucciones respecto a nuestra actuación política internacional porque aquí estamos en relación frecuente con el encargado de negocios de la URSS y porque, en cuanto se refiere a ese país, no se necesita mucha orientación dada la identificación de conducta con que procedemos los gobernantes de ahí y los de aquí. Ya sabe usted que lo que más nos interesa es el suministro de determinada clase de material y para ello el jefe del Gobierno u otras personas indicadas están en relación directa con usted o con nuestros amigos. Y yo quedo al margen de ello. Que estos asuntos se tramiten entre el menor número posible de personas. Esto es siempre lo más interesante de nuestras relaciones con el Gobierno de los soviets (archivo del autor).

Naturalmente esto no justifica la ausencia de instrucciones o de refuerzos. Es una forma de intentar comprender lo ocurrido que no pone el acento en sabotajes inverosímiles o en la dejadez de los dirigentes republicanos[17]. Ahora bien, la inhibición podría no haber resultado tan sólo de un enfoque cultural como el que hemos reseñado. Es también posible que respondiera a planteamientos algo más importantes.

NO CONVIENE INFLAR LA PRESENCIA DIPLOMÁTICA.

Ni a la URSS ni a la República les interesaba demasiado desplegar embajadas masivas[18]. Stalin recomendó moderación, parlamentarismo y alineación con las potencias democráticas occidentales. Negrín, desde que llegó a ser presidente del Gobierno, impuso la misma orientación. Ya le había parecido, cuando entró en el gabinete, que a Largo Caballero quizá se le percibiera en el exterior como demasiado radical. Negrín trató de mantener una línea que redujese la hostilidad que hacia la República sentían las potencias democráticas occidentales, sus aliados naturales. Ello implicaba sacrificar la visibilidad política en Moscú, centro neurálgico sobre el que recaía la atención de los observadores diplomáticos, ya fuesen fascistas o no fascistas. Cabría incluso argumentar que esta visibilidad era sólo un elemento desdeñable de una ecuación más compleja y que el fulgurante ascenso del PCE en España la contrarrestaba ampliamente, pero sobre este último no podía hacerse mucho. Sobre aquel elemento, sí.

Hay críticas más puntuales. Kowalsky, por ejemplo, aduce que, tras la marcha de Pascua a principios de 1938, la representación quedó sin embajador y que al frente de la misma se situó un mero encargado de negocios, Manuel Martínez Pedroso. Esto es ignorar su personalidad: antiguo diputado a Cortes, catedrático de Universidad (Sevilla, Derecho Constitucional), muy conocido y nada menos que magistrado del Tribunal Supremo. Había adquirido experiencia internacional como delegado ante la SdN y la conferencia del desarme. En el plano bilateral había sido nombrado jefe de misión (encargado de negocios) en Viena en abril de 1937 aunque no llegó a ejercer ya que fue trasladado como número dos a Varsovia al mes siguiente, donde se hizo cargo poco después (en junio) de la encargaduría de negocios[19].

Nada de lo que antecede implica que el servicio exterior republicano funcionase con normalidad. El pago de sueldos y gastos de representación se retrasaba con frecuencia y el nombramiento de Martínez Pedroso se produjo en España sin haber avisado previamente al NKID y a la embajada soviética en Barcelona, «despiste» que se subsanó rápidamente. Dejó atrás a quien llegó a ser eminente sociólogo en el exilio: José Medina Echavarría. Tomó posesión de su nuevo puesto en Moscú el 17 de julio donde fue recibido de manera extremadamente cordial por Litvinov y Potemkin. Debió de ser para él un cambio considerable porque en Varsovia lidiaba con un ministerio en el cual desde el ministro al último diplomático la simpatía por la causa franquista estaba profundamente arraigada[20]. El que Martínez Pedroso no tuviese título de embajador puede entenderse también como consecuencia del principio de reciprocidad. Sergo Marchenko, el tercer jefe de la misión soviética, nunca fue ascendido a tal categoría (polpred), a pesar de que una parte importante de su gestión coincidió en 1937 y primeros meses de 1938 con la de Pascua en Moscú y de que ejerció tal cargo durante este período de casi dos años. Esto parece indicar que fue el NKID quien, sin duda por consideraciones internas, marcó la pauta. De hecho, el consejero militar jefe, general Shtern, se quejó ante Stalin y Vorochilov de los inconvenientes que planteaba la carencia de un embajador (Rybalkin, anexo 4).

En la Navidad de 1938, y cuando volvió a ponerse de manifiesto la renovada ayuda soviética, Álvarez del Vayo ofreció el puesto de embajador en Moscú a Carles Pi i Sunyer, de Esquerra Republicana, exalcalde de Barcelona y consejero de Cultura de la Generalitat (Pi Sunyer, p. 567). Fue ya demasiado tarde[21]. Según su testimonio, rechazó el ofrecimiento. Ello no obstante, de los pocos papeles republicanos conservados se desprende que el 12 de enero de 1939 el ministro cursó el siguiente telegrama a Martínez Pedroso: «Pi y Suñer designado embajador España en Moscú. Solicite V. E. placet correspondiente». Tres días más tarde Álvarez del Vayo recibió confirmación de que la gestión había sido realizada[22].

Esta somera referencia nos lleva a establecer la hipótesis de que la degradación del nivel de representación diplomática en Valencia/Barcelona pudo obedecer a la dinámica interna que generaron las «purgas» en el NKID. Como es notorio, afectaron duramente a su personal y funcionamiento. La segunda oleada se inició a comienzos de 1937 y, a diferencia de la primera, alcanzó de lleno al aparato diplomático, militar y de seguridad de la URSS. También a sus agentes en España. A finales de 1938 se produjo una tercera que fue ganando intensidad tras la salida, en mayo de 1939, de Litvinov.

Innumerables altos cargos desaparecieron en las fauces del monstruo. Tales fueron los casos de Krestinsky y de otro comisario adjunto, los directores generales de protocolo, prensa, uno de los de Europa y otro de Asia Central. Entre las filas de los embajadores cayeron los de Turquía, Finlandia, Hungría, Letonia, Polonia, Noruega, Alemania, Rumanía, Afganistán, Mongolia y Dinamarca. Las rotaciones en los puestos de mando tomaron una velocidad desusada. La comunidad diplomática en Moscú registraba boquiabierta las volatilizaciones. Vicente Polo todavía recordaba muchos años después ante el autor de estas líneas su estupefacción por el hecho de que, de la noche a la mañana, los nombres de las personas con quienes había trabajado hasta la víspera estaban ya olvidados al día siguiente[23]. Sólo en algún caso particular, como el de Krestinsky, hubo juicio público, aunque amañado. Polo dejó testimonio escrito de algunas de las dificultades con que topaba en Moscú, tal y como se reproduce en el apéndice. También contó a Zaballa (p. 249) que el régimen estalinista le había asignado dos guardaespaldas que le seguían por toda la ciudad en un Ford negro. Como a tantos otros diplomáticos, no le dejaban ni a sol ni a sombra.

Uldricks ha calculado que se purgó a una tercera parte del personal del Narkomindel pero que esta proporción aumentó considerablemente cuando se contemplan los escalones superiores. A este nivel el porcentaje casi se duplicó. El NKID quedó desarticulado, aunque a Litvinov no le pasó nada. Tampoco fue fácil atender a las labores diplomáticas más elementales. Algunos funcionarios buscaron salvación en la huida (caso de los representantes en Rumanía, Grecia y algún otro). La mayor parte se resignó a su suerte. La representación soviética en la España republicana quedó diezmada. Estas atrocidades hubieron de afectar negativamente la solidificación de relaciones pero España no fue una excepción. A comienzos de 1939 estaban sin embajador las representaciones en Washington, Tokio, Varsovia, Bucarest, Kaunas, Copenhague, Budapest y Sofía, amén de Barcelona (Dullin, 2001, pp. 257s). Había 9 puestos de consejeros vacantes, 22 de secretarios, 30 para cónsules y vicecónsules y 46 en otros servicios de la red. Alguna embajada esencial (París) había permanecido largo tiempo sin jefe de misión[24]. En paralelo, el control directo de Stalin y de sus allegados sobre la gestión diplomática diaria fue acentuándose. Los temas españoles y alemanes experimentaron inmediatamente esta succión desde la cúspide.

Estos argumentos no podían emplearse de cara a los soviéticos. En noviembre de 1938, Negrín participó en una cena que el entonces ministro de Economía y Hacienda, Francisco Méndez Aspe, daba para despedir a uno de los agentes económicos soviéticos en España. También estuvo presente Marchenko. Entre Negrín y él se trabó una conversación acerca de la designación de un embajador de la URSS en España. Marchenko respondió, en tono de broma, que tampoco la República tenía embajador en Moscú. Es obvio que afloraba el tema de la reciprocidad, algo a lo cual todo diplomático que se precie es bastante sensible. Negrín dio otra explicación, de la que no sabemos hasta qué punto respondía a los hechos o le permitía zafarse. Dijo que llevaba tiempo buscando a alguien y que no lo encontraba. No podía ser, por razones obvias, un comunista. Entre los republicanos y socialistas no veía la persona adecuada. El puesto exigía ciertas cualidades. En primer lugar, de lealtad. En segundo, de discreción. Encontrar a alguien como Pascua no era posible. Obsérvese el elogio explícito que tal afirmación encerraba. Había pensado en la alternativa de nombrar a un embajador para que se ocupase tan sólo de la función de representación. De hacerse así, obviamente había candidatos. Por ejemplo, el mismo Pedroso. O Álvaro de Albornoz, amigo de Azaña. O algún republicano. Un embajador de tal tipo «no os causará ningún perjuicio. No será peor que un representante inglés, francés u otro». Los asuntos delicados se tendrían que resolver por otras vías, prescindiendo de él. Esto apunta al doble papel que ejerció Pascua. Negrín ahondó en el tema y pasó revista a los miembros de la Comisión Ejecutiva del PSOE. A Prieto o similares, los soviéticos no les querrían. Ramón Lamoneda era imprescindible en Barcelona. Su único defecto consistía en que tenía miedo a que le reprocharan que en cierto tiempo había sido comunista. Manuel Cordero era una nulidad. Alejandro Otero dirigía el suministro de material del Ejército Popular y era intocable. No trabajaba mal aunque los soviéticos se habían equivocado con él al considerarlo una persona incapaz. Por consiguiente, habría que indagar entre los republicanos[25]. Sin duda, de la reflexión ulterior salió el nombre de Pi i Sunyer.

Todo esto estaba en el futuro cuando terminó el recuento del oro. Pascua se sirvió de una clave relativamente transparente para informar el 25 de enero de 1937. Sobre el origen del depósito se habían formalizado hasta entonces dos actas, en ruso y en francés, a las que por expresa declaración de las partes se les asignó igual autenticidad. Para determinar los detalles complementarios se habían ido estableciendo documentos específicos sobre todos los aspectos que pudieran resultar de interés. Por la dificultad de encontrar en Moscú traductores de confianza no estaban aún a punto en ambos idiomas todos los documentos, pero pronto podría disponerse del acta de recepción definitiva. Quizá esta información sirviese para que Negrín empezara a establecer las primeras modalidades operativas centradas en la BCEN.

Pascua sugirió que en la embajada se quedasen los documentos en ruso y que el Gobierno conservara los establecidos en francés. Así, ante cualquier eventualidad, que él se preocupaba de matizar entonces no era vislumbrable, pero que no cabía dejar de lado, «dada la inseguridad y mutabilidad de las circunstancias», podrían demostrarse inequívocamente los derechos correspondientes. Como buen funcionario, le preocupaba la necesidad de contar con instrucciones concretas que le permitieran seguir la operación[26]. No se le ocultaba que el depósito otorgaría a las autoridades soviéticas una considerable libertad de acción en el supuesto de que pudiera producirse un enfrentamiento entre las partes. Por ello llamaba la atención sobre la responsabilidad que a todos los efectos contraían los dirigentes españoles, ya que el oro constituía una de las bases esenciales para la supervivencia de la República. Era preciso tomar a tiempo todo género de precauciones para evitar cualquier pérdida de los documentos que establecían el origen del depósito y las obligaciones que atañían al Gobierno soviético como depositario.

Dadas las circunstancias «delicadas» que habían acompañado la operación —y las repercusiones tan dañosas que su divulgación acarrearía tanto a la República como a la propia Unión Soviética—, Pascua insistió en la imperiosa necesidad de mantener la más rigurosa reserva. Como la firma del acta de recepción definitiva era inminente, el embajador sugirió que el ejemplar en francés quedase en poder del Gobierno y, en particular, de su presidente. Toda esta información, por escrito, la entregó personalmente a Álvarez del Vayo en Ginebra a finales de enero de 1937. Era demasiado importante como para hacerla llegar por medios alternativos[27]. Rápidamente Pascua volvió a Moscú. Cuando llegó, el 2 de febrero, telegrafió de inmediato a Álvarez del Vayo. Había recibido un telegrama y anunció que lidiaría inmediatamente con el contenido del mismo.

Tal comunicación fue descifrada por los británicos. Poco después, el 4 de febrero, Pascua anunció al ministro que, en relación con un asunto excepcional, marchaba a Valencia al día siguiente. Le pidió que advirtiera solamente a Largo Caballero y a Prieto pero no dijo nada con respecto a Negrín (quizá porque lo sobreentendía[28]). Ni siquiera le había dado tiempo de pedir autorización para este nuevo viaje pero anunció que se justificaría (TNA: HW12/212, BJ067657 y 67637, respectivamente). No podía tratarse de otra cosa que de comunicar los resultados de una importantísima entrevista con Stalin, Molotov y Vorochilov que tuvo lugar el 3 de febrero y de la firma del acta de recepción definitiva del oro dos días más tarde. Se trata de un viaje de gran calado histórico y en el que nos detendremos más adelante. Muestra con exactitud el momento en el que los dirigentes republicanos (y, en particular, Largo Caballero, Negrín y Prieto) tuvieron constancia de que el nervio de la guerra estaba ya listo para hacer su aportación al esfuerzo bélico.

UNA NUEVA RED FINANCIERA PARA EL ESFUERZO DE GUERRA.

Mientras se preparaba la recepción definitiva del oro y los cuchillos diplomáticos salían a relucir en las discusiones del CNI, Negrín puso a punto con Stajevsky la solución al problema operativo esencial en el plano financiero externo: cómo hacer más opacas las transferencias internacionales de la República[29]. El dispositivo para conseguirlo ya existía y se había utilizado en ocasiones. Se trataba, ni más ni menos, que del BCEN.

Quizá sea éste el momento de dar algunas precisiones sobre esta institución, que todavía hoy funciona en París. Sus orígenes se remontan a una pequeña entidad, el Comptoir Parisien de Banque et de Change, que fundaron en enero de 1921 algunos emigrados rusos blancos que tenían negocios en el sector del té. No tardaron en orientar sus actividades hacia el comercio franco-soviético. En agosto del mismo año cambió su nombre por el que habría de hacerse célebre. Se instaló en un primer momento en el Boulevard des Italiens pero desde enero de 1923 pasó a la Avenue de l’Opéra. El BCEN empezó con un capital de un millón de francos, desembolsado sólo en parte. Registró considerables pérdidas en su primer año y un beneficio mínimo al siguiente, aunque aumentó fuertemente en 1923. Afectada por las querellas entre los círculos de la emigración rusa, no tardó en establecer contactos discretos con algunos emisarios del Estado soviético que se consolidaba tras la guerra civil y la intervención occidental.

Siguiendo las sugerencias de un banquero sueco (bastante atípico, afirma Rey), el régimen leninista desarrolló una estrategia de adquisición de pequeños establecimientos en ciertos países claves para el comercio exterior de la URSS o de participación en el capital de otros. Como consecuencia la implantación bancaria soviética se materializó en Londres (Moscow Narodny Bank, el más antiguo de todos ya que databa de 1919 y que absorbería al Bank for Russian Trade Ltd.), Berlín (Garantie-und Kreditbank für den Osten), Copenhague (Nordiske Kreditaktieselskab), Estocolmo (Svenska Economie Aktiebolaget) y Riga (Transit Bank[30]). Todos ellos servían para apuntalar las conexiones con las economías capitalistas, no muy intensas pero absolutamente vitales. Para nosotros sólo el MNB y el BCEN son interesantes.

Tras las elecciones legislativas de 1924 el Gobierno Herriot (Bloque de Izquierdas) reconoció de iure a la Unión Soviética. Esto permitió dar un empujón a las negociaciones sobre el BCEN que a principios de 1925 cambió de accionistas. Uno de los hombres que participaron en ellas, Simon Posner, pasó a formar parte del consejo de administración como número dos. En julio de 1928 el capital alcanzó 50 millones, dividido en 100 000 acciones. De ellas, algo más de la mitad correspondían al Gosbank y unas cuantas menos al Banco Soviético de Comercio Exterior. El resto (trescientas) se lo repartían once accionistas minúsculos domiciliados en Moscú, Londres y París.

El BCEN comenzó sus operaciones con un personal muy modesto, siete empleados, pero rápidamente se expandió a una treintena, de los cuales hubo de licenciar a una cuarta parte cuando la depresión internacional afectó a las relaciones económicas franco-soviéticas. La cifra de balance que había empezado en la cota de 134 millones de francos fue subiendo progresivamente hasta alcanzar los 437 millones en 1930. La crisis la redujo a 114 millones en 1935. Simultáneamente el BCEN era el conducto por el cual se financiaba parcialmente al PCF. Su personal tenía gran lealtad al mismo y a la URSS.

La actividad a favor de la República salvó al BCEN. En 1936 su balance alcanzó los 1100 millones de francos pero al año siguiente se disparó hasta 1979. Téngase en cuenta que en el año anterior a la guerra había ascendido tan sólo a 114 millones. Los años de conflicto fueron lo que Rey denomina «la etapa española». En el período que nos ocupa la BCEN había saltado a las páginas de los periódicos porque, a comienzos de 1937, uno de sus directores, Dimitri Navashin, había sido asesinado en el Bois de Boulogne en circunstancias misteriosas[31]. En aquellos momentos su consejo de administración estaba compuesto de nombres muy ligados al PCF. Isidore Bank fue presidente y le sustituyó Simon Posner, polaco, que a su vez fue sustituido en 1937 por el legendario Charles Hilsum, de nacionalidad holandesa. Otros nombres que aparecen son los de Leonid Skoblinsky, soviético, que había llegado a Francia en noviembre de 1936, y Michel Voul. Éste es quien aflora con mayor frecuencia en la documentación española. Había llegado a París procedente de Londres a principios de julio de 1936. Gran parte de ellos estaban ligados al Gosbank, a la representación comercial soviética en París o al MNB[32].

Los órganos de seguridad franceses tenían al BCEN en el punto de mira. Para el período del final de la guerra se conservan incluso parte de las escuchas telefónicas a las que estaba sometido. Destacaron que servía de intermediario entre la embajada republicana y diversos periódicos de izquierda a los que se entregaban donativos para que hiciesen campaña a favor de la intervención por parte de Francia en auxilio de la República. En una ocasión (10 de noviembre de 1938) se informó que había recibido 200 millones de francos de la Comintern con destino al PCF para preparar un golpe revolucionario en Francia, noticia a todos efectos insidiosa. El BCEN estaba también en el corazón de las relaciones con el Banco Exterior de España y con la Compagnie France-Navigation, fundada el 7 de mayo del mismo año con un capital de un millón de francos (aumentado en octubre a 50 millones).

El mecanismo que se centró en el BCEN tenía que ser lo suficientemente ágil para afrontar las necesidades derivadas de una inmensa maraña de transacciones, gran parte de las cuales no se refería al pago de suministros bélicos. Era preciso disponer de cuentas varias y de instrucciones apropiadas. No se trata de un tema hasta ahora iluminado en la literatura pero fue absolutamente esencial y la República terminó dependiendo de su funcionamiento y de sus resultados[33]. Por desgracia, grandes cantidades de documentación de carácter operativo han desaparecido y los perfiles que aquí podemos trazar lo serán únicamente en trazo grueso.

La primera noticia escrita de que tengo constancia sobre la implicación del BCEN en la nueva fase del proceso financiero exterior de la República data del 30 de enero de 1937. Antes de ella había participado, como ya hemos indicado, en la remodelada red de transferencias a servicios y a agentes republicanos en el exterior. En aquella fecha Negrín dio instrucciones sobre cómo manejar la llamada cuenta especial n.º 1 (que recibiría la denominación «Prá-M»). Todas las sumas de divisas destinadas al Ministerio de Hacienda debían acreditarse en la misma. También informó al BCEN de las personas autorizadas a disponer de dicha cuenta. Se trataba de Pedro Prá, Eusebio Rodrigo, Gonzalo Zabala y Pilar Brea y siempre sería necesaria la firma conjunta de dos de ellos para extraer fondos.

La cuenta Prá-M no fue la única. Hay noticias de otras adicionales (Prá-O, por ejemplo) pero fue, sin duda, la más importante y se declinó en varias divisas (francos, dólares y libras esterlinas principalmente). Entre ellas se hicieron con frecuencia transferencias para cubrir saldos negativos o a la baja. En el AFCJN (carpeta 17) se conservan ejemplares de oficios en los que el ministro de Hacienda ordenó a Pedro Prá y a Eusebio Rodrigo que hiciesen pagos desde la mencionada cuenta. La serie se inició el 12 de febrero de 1937. Los beneficiarios fueron una variada gama de agentes republicanos, generalmente franceses, pero también empresas (CAMPSA). No se especificaban los conceptos por los cuales se hacían tales disposiciones pero es obvio que algunos tenían que ver con la adquisición de material de guerra (en una ocasión aviones[34], TNT, espoletas) y auxiliar (cien camiones Dodge, contratados por el diputado Fernández Bolaños, amén de prismáticos) y aprovisionamientos y abastecimientos varios (víveres). Otros se destinaron a diplomáticos en Inglaterra, Marruecos o Suiza. Finalmente, había transacciones de índole comercial como importaciones de níquel[35].

Estas cuentas se vieron nutridas, repentinamente, con nuevos ingresos. Eran los procedentes de la enajenación del oro, tan pronto como éste empezó a movilizarse en la lejana URSS. En marzo de 1937 Posner se desplazó a Valencia para entrevistarse con las autoridades financieras republicanas. En el curso de esta visita se decidió que el Banco de España abriera también una cuenta en el BCEN y que ésta sería su corresponsal en París. Es más, a partir de entonces el BCEN se convirtió en el único canal para todos los asuntos que el Banco de España tratase con la Unión Soviética[36].

Quedaban cabos sueltos. En lenguaje un tanto críptico, Voul se dirigió el 20 de abril a Negrín para rogarle que pusiera al día sus instrucciones del 30 de enero, que obviamente no habían tenido en cuenta la procedencia de tales ingresos. El ministro respondió tres días más tarde subrayando que también se aplicarían a los que, a partir del 3 de marzo anterior, provendrían «de una fuente que es conocida de Vd.»[37]. Poco más tarde, el 30 de abril, Negrín comunicó al Narkomfin que la cuenta especial n.º 1 era la misma que la cuenta «M» y que se trataba simplemente de una designación cifrada. Con ello se evitarían los equívocos que pudieran haber surgido. Hay que tener en cuenta que todas estas comunicaciones se hacían en el máximo secreto, con gran frecuencia por medio de mensajeros, entre Valencia y París, o utilizando la valija diplomática, que no era un mecanismo demasiado rápido. En ocasiones los correos se redactaban incluso en un lenguaje un tanto velado.

Lo que está fuera de toda duda es que, para entonces, el BCEN se había convertido en el pivote esencial en torno al cual giraba la batalla financiera de la República. Lo hizo de manera opaca, al resguardo de los ojos curiosos de las potencias fascistas y también, todo hay que decirlo, de los medios de comunicación de los países democráticos[38], aunque no tanto de sus autoridades. Montaldo (p. 40), por ejemplo, indica que el único período en la vida del banco en el que colaboró con las intenciones del Gobierno francés fue cuando se le autorizó a actuar «entre la URSS y el régimen republicano». No estamos en condiciones de pronunciarnos sobre las relaciones entre el BCEN y el Gobierno de París. Lo que sí podemos decir es que, naturalmente, su papel en la red financiera exterior de la República no hubiera podido desarrollarse sin la connivencia de las autoridades bancarias y financieras francesas. De la misma manera que éstas apoyaron a la República a través de las adquisiciones de oro del Banco de España, o cuando cerraban un ojo ante ciertas modalidades de contrabando o cuando dejaban que pasasen la frontera hombres y material (desde 1937 de manera intermitente) también la ayudaron al no obstaculizar o impedir las actividades del BCEN. Nada de esto equivalía, por supuesto, a vender armas, que era lo que necesitaba la República y la hubiese llevado a disminuir su dependencia de los suministros soviéticos. Ésta era la auténtica línea roja que el Gobierno de París no traspasó.

Con todo, Francia no era el Reino Unido y la «acción voluntaria» (tan típica de éste y a la que aludiremos en su contexto correspondiente en el capítulo ocho) no tendría en aquélla el mismo curso ni el mismo pedigrí. Para cortocircuitar la gestión del BCEN el Gobierno francés hubiese tenido que adoptar las disposiciones legales oportunas, lo cual no hubiera sido muy inteligente desde el punto de vista político. De ser correcta esta hipótesis, la significación de tal ayuda indirecta no debería exagerarse. Es otra línea que queda abierta para futuros investigadores. Aquí nos limitaremos a destacar que en las relaciones hispano-francesas hubo períodos de sol y períodos de sombra aunque, en mi opinión, siempre predominaron los segundos. Nunca fue Francia un pilar seguro sobre el cual construir el esfuerzo de guerra.

SUMINISTROS SOVIÉTICOS A CRÉDITO.

Las negociaciones entre Negrín y Stajevsky se desarrollaron en paralelo a la continua llegada de suministros bélicos. Si los primeros fueron determinados por Moscú, los republicanos no tardaron en identificar sus necesidades y pasar los correspondientes pedidos. Prieto fue el ministro a cargo de tales solicitudes, que planteó directamente a Rosenberg o de forma indirecta a través de Largo Caballero. A veces también se dirigió a Stajevsky. Los pedidos fueron casi siempre por delante de los envíos. En ocasiones fueron masivos y debieron de poner en dificultades a los soviéticos, que pronto dijeron que no estaban en condiciones de satisfacerlos en tan enormes cantidades. Se trata de un tema escasamente alumbrado en la literatura pero que hoy es posible iluminar algo gracias a la documentación conservada por Prieto.

El paralelismo entre la facturación de suministros y terminación de la operación de recuento del oro aflora en un cruce de cartas del 25 y 26 de enero de 1937 entre Largo Caballero y Prieto. En la primera, el presidente del Gobierno le trasladó una nota con inminentes suministros soviéticos[39]. Prieto no estaba muy enterado del tema pero de algo le había informado, con algunas palabras, «no muy expresivas, como de costumbre» el general «Douglas». Prieto, sumamente preocupado por la precaria situación en materia de aviación, aprovechó la ocasión para informar al presidente de una visita de Rosenberg. Éste le había dicho que «se nos abre una cuenta contra los fondos que tenemos depositados allí, y ahora que disponemos de medios de pago nos consignan el precio de cada cosa para saber si estamos conformes».

Prieto seguía:

Lo de que disponemos de medios de pago me lo ha dicho con bastante reiteración. Él ha añadido que personalmente no da importancia al asunto; que esto es para [él] una formalidad de índole comercial; que si estuviéramos disconformes con los precios, podríamos tratar del asunto con el agregado comercial Stajevsky, etc., etc. Pero esto mismo, lo de la disconformidad, indica que se nos carga en cuenta el material que se nos va remitiendo y que no sólo esto, sino el ya anteriormente remitido por ellos. Días atrás se me trajo a la firma (yo no vacilé en estamparla) una relación de todo el material de aviación que se recibió en los primeros tiempos. La relación había sido ya suscrita por el Jefe de las Fuerzas Aéreas, pero sin duda no han juzgado bastante este requisito, por cuanto que además me la han traído a mí[40].

De este escrito podría inferirse que Prieto no estaba al corriente de lo que había ido acaeciendo en Moscú. Tampoco cabe postular que, en estos temas, la comunicación entre los distintos miembros del Gobierno fuese demasiado fluida. Sin embargo, cabe pensar que Prieto era el ministro que debía lidiar, por razón de sus competencias, con el tema de los precios[41]. La mecánica se hace transparente a la luz de este escrito: los soviéticos habían suministrado a crédito y motu proprio; a finales de enero ya lo anunciaban fuera del estrecho círculo del ministro de Hacienda y sus funcionarios. Que los suministros se hubiesen hecho a crédito en un principio era inevitable. Pero, con el oro en Moscú, sólo era cuestión de tiempo que los soviéticos pudieran resarcirse de todos los gastos en que hubieran incurrido hasta el momento en que el metal empezara a movilizarse[42]. Esto no sucedería hasta que se recontase cuidadosamente y se estableciera el acta de recepción definitiva para determinar con toda solemnidad y exactitud la cuantía y composición del depósito. El crédito puente soviético recuerda un poco a la actuación francesa cuando se autorizaban descubiertos momentáneos mientras se formalizaban las adquisiciones de oro pero sin que se demorasen las transferencias que los republicanos solicitaban ya fuera al Banco de Francia o al Fondo de Estabilización de Cambios[43].

Stajevsky era el funcionario más idóneo para resolver los mil y un problemas operativos que en ello surgieran. No es de extrañar, pues, que los contactos de Negrín con él fueran muy intensos desde el principio. Existen de ello numerosos testimonios, con frecuencia malintencionados. La correspondencia que Stajevsky envió al ministro de Hacienda estaba escrita en español, a veces en francés y en ocasiones en alemán, con errores gramaticales[44]. Nada de esto tiene que ver con el cuento de la lechera, propagado por autores antinegrinistas y recientemente desenterrado con un cierto venero de respetabilidad (es un decir) por Radosh y sus colaboradores, de que Stajevsky se convertiría prácticamente en el zar de la economía republicana.

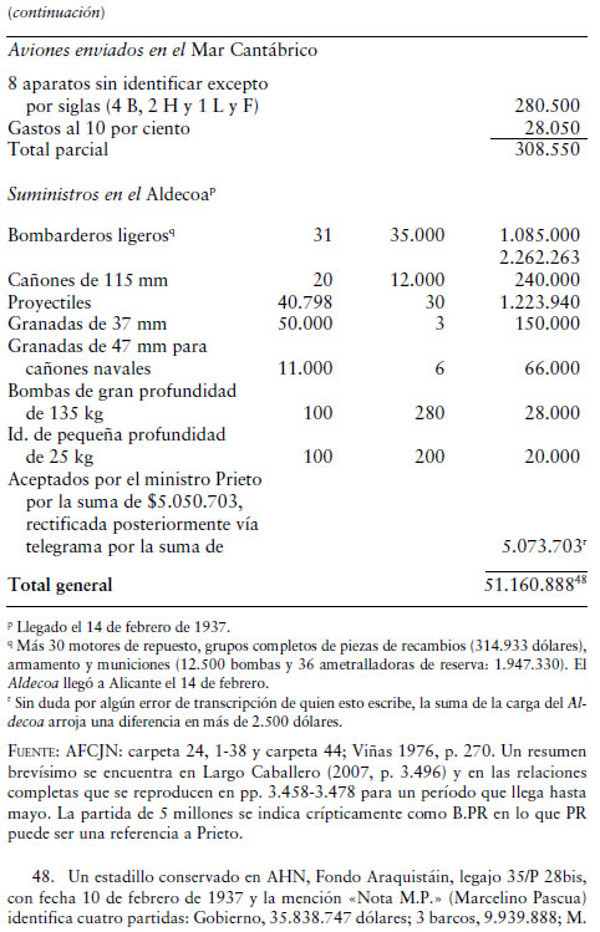

Cabe determinar con precisión el importe total del material bélico enviado por la URSS desde el comienzo de sus suministros hasta mitad de febrero de 1937. Ascendió, exactamente, a 51 160 888 dólares. El 16 de febrero Negrín escribió que tal era la suma para la cual solicitaba se procediera al abono correspondiente en concepto de pago «por material librado a nuestro Gobierno[45]» (AFCJN: carpeta 24). Esta cantidad no dice nada, por supuesto, al lector de hoy. Podemos afirmar, sin embargo, que ascendía a 692 millones de dólares, es decir, a 444 millones de euros de nuestros días. No se trataba de una fruslería.

La carta adjuntaba un escrito de Largo Caballero y Negrín, con fecha 8 de febrero, y dirigido al Narkomfin. En él se detallaba el modus operandi que se había puesto a punto previamente[46]. Más tarde, el 10 de abril Negrín volvió al tema en una comunicación que ya no se ha conservado. La Administración republicana consideró que se trataba de «pagos directos» a la URSS (AFCJN, carpeta 44). El importe en cuestión había tenido una tramitación en la que habían participado la Intervención General del Estado (Presupuestos) y la Intendencia Central Militar del Ministerio de la Guerra. Previamente, Largo Caballero había urgido a Negrín el 7 de febrero de 1937 la concesión de un crédito extraordinario con aplicación al presupuesto de 1936 y le había acompañado una memoria justificativa. Señalaba que

la imperiosa necesidad de hacer frente a la actual rebelión, dotando al Ejército Popular de los elementos necesarios para conseguir su debida eficiencia, y de los cuales se carecía en los primeros momentos de la campaña, obligaron a que realizasen diversas adquisiciones, con carácter reservado, por su índole especial, de armamentos, municiones y material de guerra en general, principalmente en el extranjero, por ser insuficientes los medios de producción nacional y requerirlo ante todo la seguridad del Estado (AFCJN, carpeta 24).

Los republicanos recibieron detalladas relaciones soviéticas valoradas en el caso de tres partidas por importe, respectivamente, de 32,9 millones, 1 millón y 1,8 millones de dólares, amén de una cuarta por un montante de 9,9 millones (material transportado por los barcos Sac 2,Mar Blanco y Darro) y de una quinta por 308 520 (en el Mar Cantábrico[47]). Todas ellas están redactadas en español. En la lista remitida por Prieto a Federica Montseny el 17 de marzo de 1937 se identificó la composición de una última partida por 5 millones de dólares (transportada en el vapor Aldecoa). Estas valoraciones encajan plenamente en el expediente de crédito extraordinario que versaba sobre las cuatro primeras partidas. Ascendía a 562 536 688 pesetas. En él se indicaba con toda claridad que

como la naturaleza de estas obligaciones reconocidas es de tal naturaleza, según se ha manifestado oficiosamente a este Centro, que exige una satisfacción inmediata, no pueden ser de aplicación preceptos reglamentarios sobre su reclamación y tramitación, que retrasarían considerablemente el pago.

Esto era una referencia oblicua al deseo soviético de que les pagaran. Para los rusos no tenía demasiado sentido que los españoles acumularan deudas cuando podían movilizar los recursos trasladados a Moscú con el fin de, precisamente, ponerlos al servicio de las necesidades bélicas. También podrían argumentar que no deseaban seguir suministrando a crédito, deshaciéndose de un material valioso, sobre todo en tanques y aviones, cuando podrían cobrarlo. Aunque estos argumentos eran fuertes, Negrín intentó negociar nuevas facilidades crediticias, como veremos más adelante, pero no obtuvo ningún resultado positivo. El cuadro IV-1 identifica con exactitud los iniciales suministros abonados directamente en Moscú.

Suministros bélicos soviéticos pagados directamente

Como se ha indicado en las notas del cuadro anterior, los barcos Sac 2 y Mar Blanco llegaron a puerto en la misma fecha. Esto no fue debido al azar. Hemos localizado un informe del general Uritsky a Vorochilov con fecha 9 de enero de 1937 que explica las circunstancias y ofrece una contrastación documental a una de las afirmaciones mencionadas en un capítulo precedente. El Sac 2 tuvo una avería y a consecuencia de ella hubo de reducir su velocidad a una media de 7 millas por hora, en tanto que el Mar Blanco navegaba a 9 millas. Tal diferencia permitió al segundo sobrepasar al primero y llegar antes al lugar de encuentro donde le esperaba la flota republicana. El Sac 2 arribó un día más tarde, lo que no permitió a la flota arreglárselas para recibir a cada barco por separado. Uritsky sugirió que los republicanos se apañasen para proteger a ambos al mismo tiempo. Vorochilov dio su acuerdo[49]. La nota en cuestión identifica, pues, que uno de los papeles de la flota republicana estribaba en escoltar a los mercantes que llevaban armas a España y que los soviéticos insistían en ello, probablemente para evitar actos de piratería que hubieran dejado a Moscú en mal lugar.

TRES PUNTUALIZACIONES SOBRE LA PRIMERA OLEADA DE AYUDA SOVIÉTICA.

Lo que antecede permite fundamentar algunas puntualizaciones. Son diferentes de las impresiones vertidas en la época por muchos observadores y que han impregnado las evaluaciones ulteriores. El cuadro IV-1 engloba tanto envíos directos desde la URSS como lo obtenido por los servicios soviéticos, o con su ayuda, en los mercados europeos por vías clandestinas. Gracias a él se aprecian las dimensiones materiales de la reacción del Kremlin ante las intervenciones previas de las potencias fascistas o los comienzos de su escalada. Las decisiones no llevaron a envíos masivos ni de hombres (aspecto sobradamente conocido) ni tampoco de material (aspecto menos conocido), aunque sí en la medida suficiente para ofrecer una válvula de escape[50]. Su faceta más importante fueron los blindados y la aviación, los elementos realmente nuevos en el teatro de combate.

Salvo la noción evidente de que los soviéticos quisieran resarcirse de tales envíos, no cabe sino especular acerca de los motivos que indujeron a establecer tales listas. Sabemos, eso sí, que el 11 de abril de 1937 se adoptaron en Moscú decisiones importantes sobre suministros a la República. Quizá se superaran entonces dudas respecto a qué hacer en el futuro en materia de ayuda. En otras estadísticas se establece una diferenciación entre los envíos antes y después. Los autores que más calas han hecho en los antiguos archivos soviéticos (Kowalsky, Rybalkin, Schauff) no dicen nada al respecto. Cabe establecer otras hipótesis: una modificación en el sistema de transporte ya que el seguido hasta entonces topaba con grandes dificultades debido, entre otros factores, a la acción pirata de los submarinos italianos. Según las estadísticas compiladas por Howson (pp. 395s) parece ser que hubo un corte en los envíos en la segunda mitad de marzo y la primera mitad de abril. El primer transporte posterior a la mencionada fecha del 11 es del 21 de abril. A lo mejor se trató de una decisión sobre la intensificación de envíos, tal y como se materializó entre abril y junio. He aquí futuras líneas de investigación.

La primera puntualización es que los suministros no fueron demasiado exagerados en las armas de la guerra moderna: poco más de un centenar de tanques y de una sesentena de vehículos blindados. Mayor significación corresponde a la aviación, aunque tampoco fue como para echar las campanas al vuelo: 70 cazas y 61 bombarderos no constituyen una dotación impresionante. Estos datos, escuetos, pueden aducirse para apoyar dos subtesis. En primer lugar, la resistencia en el frente de Madrid, aunque indudablemente se vio favorecida por la llegada del material soviético y de las primeras unidades de las BI, también tuvo mucho que ver con la táctica republicana y con el valor derrochado por las formaciones del naciente Ejército Popular, cuya moral subió rápidamente y sobre el cual empezaron a desparramarse los consejos de los nuevos asesores. Rojo no dudó en rendir tributo a Gorev, cuya actuación ya hemos señalado. Tampoco se trata, evidentemente, de distribuir laureles ni de disminuir la significación, por ejemplo, de los aviones soviéticos que, como afirmó García Lacalle, hicieron una contribución absolutamente esencial, aspecto que ha ilustrado también Kowalsky (pp. 293ss). Sin ella la batalla por Madrid no se hubiera ganado. Esto no debe llevar a hipertrofiar la importancia de la ayuda inicialmente prestada por Stalin[51]. En segundo lugar, los datos del cuadro deberían reducir las exageradas estimaciones que tiñeron, y aún tiñen, una gran parte de la literatura volcada en incrementar las aportaciones soviéticas y reducir las efectuadas por las potencias fascistas. La estimación, por ejemplo, de Ramón Salas (p. 2150) de que en marzo de 1937 «pasaban con mucho de 300 los aviones soviéticos en España» es difícilmente sostenible. A tal nivel se llegó, en efecto, pero sólo a finales de abril y una vez que el Eje hubiese acentuado su propia intervención.

Una segunda puntualización es que el cuadro permite contrarrestar las exageraciones de otra literatura que todavía sigue presa de los cuentos de la lechera divulgados por Krivitsky y que ya combatió Howson. El desertor soviético se inventó nada menos que una historia a tenor de la cual adquirió cincuenta aviones un tanto obsoletos en un país centro-europeo. Su narración es la propia de una novela barata de espías y no tendría mayor significación. Pero no pudo evitar tejer una leyenda política. Cuando se dispuso a transportar los aviones en un barco noruego (¿cómo cabrían?), le llegaron órdenes directas de Stalin de que no los llevase a Barcelona, porque los rusos no querían reforzar a los anarquistas catalanes, etc. etc. Es cierto que a la República llegaron aviones adicionales burlando los constreñimientos de la no intervención, pero los datos arriba indicados sitúan los de procedencia soviética en la dimensión correcta. A partir de septiembre de 1936, cuando Krivitsky afirmó que dieron comienzo sus nunca probadas operaciones de contrabando, no era nada fácil obtener aviones. En realidad, fuera de la Unión Soviética la única fuente de aprovisionamiento posible eran los Estados Unidos en tanto en cuanto mantuvieron, hasta la fiesta de Reyes de 1937, su «embargo moral».

La tercera puntualización es que el cuadro anterior muestra las dimensiones del build-up de material moderno (constitución de stocks y de reservas) con el que la República empezó a contemplar las operaciones militares de comienzos del año 1937, cuando la preparación del Ejército Popular se aceleraba. Pero también cuando los franquistas habían ya recibido los refuerzos no desdeñables de la Legión Cóndor y de los importantes contingentes mussolinianos. Stalin no envió más de 99 aviones, de los cuales 31 eran bombarderos ligeros. No figura ninguna nueva remesa de blindados, a pesar de que la superioridad del tanque T-26 sobre los alemanes e italianos se había evidenciado ampliamente. Más tarde la situación de suministros cambió en lo que se refiere a este tipo de material, pero eso es ya otra historia.

De la calidad se han hecho numerosas estimaciones en las que no hay por qué entrar detenidamente. Conviene destacar que en Moscú los soviéticos quizá se preocuparan de dar a conocer por vía indirecta cuál era la suya. En general coincidía con la que más tarde han hecho los especialistas. Los cazas, afirmaron, eran muy superiores a los italianos y mejores que los alemanes (de aquí que poco a poco se incorporara progresivamente material mucho más moderno a la Legión Cóndor), los bombarderos eran por el estilo, la artillería pesada y antiaérea alemana era mejor pero los tanques no eran buenos y su protección no resistía bien al impacto de los proyectiles. Por el contrario, la artillería antitanque soviética y alemana había tenido mucho éxito. La vía elegida, si es que hubo un «leak» orientado, fue uno de los enlaces con el cuerpo diplomático, Boris Steiger, conocido como «barón Steiger» y de ascendencia alemana. Según lord Chilston se ocupaba de temas sociales. El embajador Davies (pp. 62s y 171) fue más específico: estaba teledirigido desde el Kremlin[52]. Se le solía considerar como agente de la NKVD. En enero de 1937 pasó comentarios al agregado militar polaco quien se los comunicó al británico. Chilston afirmó que se trataba posiblemente del único ciudadano soviético que podría haber osado hacerlos a un extranjero, aunque dudaba que tuviera permiso para ello (DBFP, doc. 117).

Las valoraciones divulgadas por Steiger[53] coincidían con otras que ya habían llegado a Londres desde los campos de batalla. A principios de diciembre, por ejemplo, sir Henry Chilton había transmitido un memorándum en el que se recogían las impresiones del corresponsal de Reuters, H. Christopher Holmes, que venía del frente de Madrid-Toledo. Holmes se había encontrado con el capitán Ronald von Strunk, corresponsal del diario nazi Völkischer Beobachter, en buenas relaciones con Hitler. Se conocían de Abisinia. Los tanques Fiat no valían demasiado, a diferencia de los soviéticos, que eran excelentes. En Berlín no se tenían informaciones fidedignas sobre estos últimos y en cuanto se capturó uno se lo envió a Alemania a toda velocidad. Los cazas eran mucho más rápidos que los alemanes.

Finalmente, no podemos por menos de citar otras valoraciones alemanas contemporáneas, algo más técnicas. Si, por ejemplo, los cazas Dewoitine parecían mejores que los He 51, en cuanto aparecieron los soviéticos la inferioridad germana quedó rápidamente manifiesta. Incluso era difícil atrapar a los bombarderos «Katiuskas». Por su lado, los Ju 52 no podían hacer frente a los «chatos» y «moscas», que a su vez superaban a los He 51. En diciembre de 1936 uno de los ases de la Cóndor voló a Berlín a solicitar aviones más modernos y se encontró con que apenas si le creyeron. Sólo cuando el jefe de EM de la Cóndor, Wolfram von Richthofen, intervino personalmente hubo un cambio de opinión que de forma rápida se tradujo en un reforzamiento de la aviación nazi en España con aviones más avanzados (Merkes, pp. 92s[54]).

Insertada decisivamente la guerra civil española en coordenadas internacionales, su resultado no dependería sólo de los esfuerzos de los combatientes, de su heroísmo, de su aguante o de su mayor o menor habilidad en la gestión política, económica y militar. También dependería de la cantidad y calidad de los suministros foráneos. A medida que pasaba el tiempo la ayuda relativa de índole militar, política y diplomática de las tres potencias directamente implicadas inclinó el fiel de la balanza, mientras Francia y el Reino Unido se encaminaban al desastre o al susto que les aguardaba.

Cuando Largo Caballero y Negrín dieron la primera orden de venta de oro para liquidar los créditos soviéticos acumulados ya se había perfilado la mecánica interna republicana. El presidente del Gobierno y ministro de la Guerra se la comunicó a Prieto como sigue:

Con objeto de obtener el máximo de garantías en las compras que en lo sucesivo sea necesario hacer a la URSS, deberán realizarse las siguientes operaciones:

Obsérvese que la mecánica, fijada por Largo Caballero, implicaba directamente a sus servicios a lo largo de todo el proceso. No cabe aceptar la proclamación de su inocencia o de sus inhibiciones, tal y como las formuló en sus escritos, en el desarrollo de la operación. En ésta no dio la impresión de dejar mucho margen para negociar sobre los precios, como veremos en el momento oportuno. Conviene subrayar tal circunstancia ya que los dirigentes republicanos, con la única excepción de Negrín, que guardó silencio, se preocuparon mucho de evacuar responsabilidades hacia otros y casi todos ellos sobre este último.

FRANCO MANTIENE LA SUPREMACÍA EN LA CARRERA DE LOS SUMINISTROS.

En la literatura especializada existe un intenso debate sobre la importancia relativa de los suministros exteriores a ambos bandos. Algunos autores no dudan en servirse de argumentos francamente frágiles. Las armas modernas que empezaron a emplearse en la guerra civil no fueron siempre equivalentes. Las absorbían ejércitos muy distintos. Profesionalizado y disciplinado el franquista, en formación y amateur el republicano. La eficacia de su manejo debía, pues, ser muy diferente. Con armas menos modernas, pilotos alemanes e italianos podían utilizar su aviación con una mejor eficiencia que sus contendientes, sobre todo cuando éstos dejaron de ser soviéticos y los sustituyeron pilotos formados a toda prisa en la URSS. La técnica en el empleo también contó. Los alemanes, en particular, exportaron conceptos nuevos y entrenaron apresuradamente a miles de cuadros subalternos españoles, carne entusiasta de cañón. La experiencia del Ejército Popular fue muy diferente y, nos atrevemos a señalar, menos profesional. Si a ello se añade un desequilibrio en los suministros de aquellas armas que más podían influir en las operaciones de una guerra crecientemente tecnificada se revela en toda su crudeza la ecuación que apuntaba hacia el desastre republicano.

El cuadro anterior proporciona la mejor base posible para determinar los suministros soviéticos iniciales a la República. Para el bando franquista se cuenta con cuatro estudios, de ellos dos muy recientes, que ofrecen datos fiables, en la medida en que están extraídos de la documentación primaria alemana e italiana. Por una feliz coincidencia los datos de los cuatro estudios están referidos al mismo momento, febrero de 1937, algo que no es fácil de encontrar en comparaciones de esta índole, en las que con frecuencia varían los períodos a que se extienden los datos contables. Con la información contenida en tales trabajos hemos compilado el cuadro IV-2 que creemos ofrece pistas de interés.

Envíos de aviones a Franco

Fuentes: a Merkes, p-380;b Coverdale, p. 115

c Arias Ramos pp. 121 s.,d Coverdale, p. 177;e Merkes, p. 92

Ateniéndonos tan sólo a las cifras globales se observa que hasta febrero el bando franquista recibió 472 aviones. Las aportaciones de las potencias del Eje estuvieron muy igualadas: el Tercer Reich envió 224 aparatos e Italia 248[56]. Por categorías, Alemania suministró 80 bombarderos, 118 cazas y 26 aviones de diverso tipo. En el caso italiano, las cifras fueron 39, 155 y 54, respectivamente. Incluso si se toman las menores cifras de Pedriali, el total general en vez de ser 472 habría sido de 415 aviones, una diferencia sensible, sin duda, pero que continúa manteniéndolo muy por encima del nivel soviético.

Frente a ellos, la URSS suministró en el mismo período 250 aviones, de los cuales se han identificado 99 bombarderos y 76 cazas, amén de 15 de tipo vario y de 60 de los que no he averiguado en qué proporción se distribuían. La diferencia es evidente (472 —o 415— vs. 250), entre casi un 89 y un 66 por ciento, respectivamente. Una discrepancia de tal magnitud no pudo por menos de contribuir decisivamente a los triunfos cosechados por las fuerzas franquistas que, además, contaban con la Cóndor.

En el caso de los tanques y blindados, y aún admitiendo la neta superioridad del T-26 soviético, las fuerzas de Franco recibieron al menos 224 unidades (162 italianos y 62 alemanes[57]) frente a los 166 procedentes de la URSS. También en este caso la desproporción, aunque menor (sólo un 35 por ciento), parece evidente. Una utilización correcta era imprescindible y las operaciones mostraron que, al menos al principio, los rusos no supieron extraer todo el provecho de su material. Zaloga ha ilustrado hasta qué punto fue malgastada el arma acorazada.

Los republicanos conocían perfectamente su inferioridad en armamento moderno. De aquí el chorro de peticiones en demanda de material que desde fecha temprana dirigieron al embajador soviético. La fundamentación que ofreció Prieto a Rosenberg no dejó lugar a dudas:

Recontados los aparatos de distintas clases de que dispone la Aviación leal y contrastadas sus cifras con las de los que posee el enemigo, según cálculo cuidadosamente hecho, queda muy de relieve la gran inferioridad del material de nuestras fuerzas aéreas, que hoy se limita a un centenar de aparatos de caza, veinte monomotores de asalto y diecisiete biplanos de bombardeo. La extraordinaria penuria de estos últimos, dado el número crecidísimo con que cuentan los rebeldes, permite a éstos el desarrollo de acciones ofensivas mucho más considerables que las que nosotros podemos desenvolver. La necesidad de distribuir nuestros aparatos de bombardeo, de los cuales hay en vuelo hoy catorce entre diversos frentes, es causa de que elemento de ataque tan interesante se atomice, con merma considerable de su eficacia. Añadidas estas consideraciones a las que nos dicta la experiencia sobre la imposibilidad de adquirir aviones en el resto de Europa y a la actitud inflexiblemente prohibitiva de los Estados Unidos mediante la ley que acaba de ser votada por su Parlamento, nos proporciona la evidencia de que sólo Rusia puede colocarnos en plano de relativa igualdad con los facciosos, quienes durante estas últimas semanas han sido provistos de material de aviación con verdadera largueza por parte de Alemania e Italia, quienes han desbordado de modo enorme las proporciones de sus constantes auxilios anteriores.

Rosenberg se apresuró a reaccionar: no se podría proporcionar material en la cuantía solicitada, algo que Prieto ya temía. El cuadro IV-1 no permite comparar los suministros decididos por Stalin y el material solicitado. Largo Caballero había escrito a Rosenberg el 16 de diciembre de 1936 (y reiteró la gestión el 22, con relaciones bastante completas). En ellas figuraban 133 aviones, 106 tanques, 60 blindados, piezas de artillería y gran cantidad de armas ligeras y municiones. Más importancia tuvieron los pedidos parciales hechos por una sección técnica del ministerio (probablemente de la Guerra pero que también podría ser el de Marina y Aire).

Estas peticiones adicionales se iniciaron en diciembre y prosiguieron hasta el 19 de abril de 1937. Limitándonos a los aviones, como elementos más significativos y sólo a los pedidos hasta febrero, se solicitaron nada menos que 1161 aparatos de diversos modelos y categorías, sin contar los que pidió Largo Caballero. Es imposible desglosarlos adecuadamente ya que hubo ocasiones (por ejemplo el 27 de enero de 1937) en que se pidieron de golpe 260. En estas peticiones adicionales y parciales hemos identificado un mínimo de 253 bombarderos y 487 cazas. Hubo, además, pedidos de lanchas rápidas, torpederas, submarinos, artillería, grandes cantidades de municiones[58] y, por supuesto, material de fabricación.

Analizar las razones por las cuales no se atendieron tan inmensos pedidos exigiría una investigación pormenorizada, con acceso más amplio a los documentos soviéticos de la época. Es posible que los republicanos exageraran. Es verosímil, también, que aprovechando la llamarada de solidaridad que despertó la ayuda quisieran constituir reservas por encima de las necesidades más apremiantes. Por otro lado, como veremos ulteriormente, la economía soviética topaba con dificultades para alcanzar las cifras del plan quinquenal y diversos factores hicieron que se desplomasen los niveles de producción. No cabe descartar que, en tales condiciones, Stalin desease mantener en dimensiones relativamente reducidas su apoyo inicial. Son consideraciones que se hicieron los franceses en julio de 1936, antes de empezar a enviar un primer grupo de suministros. En las condiciones lábiles de seguridad internacional que entonces se daban en Europa, no venía mal conservar en la medida de lo posible los propios arsenales.

En cualquier caso, el transporte del material exigía a los rusos un esfuerzo logístico de gran calado. Según Monakov y Rybalkin (pp. 62s) los factores que incidían en el transporte eran los siguientes: las posibilidades de la flota mercante soviética, limitadas en aquellos tiempos; un alto nivel de camuflaje y la capacitación de las tripulaciones. Añádanse los peligros de una travesía amenazada por los controles de la no intervención y, no en último término, por los submarinos piratas italianos. Finalmente no hay que olvidar los riesgos de seguridad soviéticos y la interpretación que de todo ello hacía Stalin. No están claros todavía los altibajos desde los cuales contempló el Kremlin la ayuda a la República y en qué medida le preocupaba el impacto de un contexto que fue evolucionando de forma desfavorable tanto para los republicanos como para la propia URSS. Reservar la producción corriente para atender en primera línea las necesidades propias es algo que ya se había afirmado en la augusta instancia que era el Consejo de Ministros británico[59].