Términos de comparación en la adquisición de camiones soviéticos

FUENTE: AJNP

Bajo espesas cortinas de humo

EN ESTE CAPÍTULO ABORDAMOS dos temas que hasta el momento están oscurecidos o profundamente distorsionados en la literatura. El primero se refiere a las responsabilidades implicadas en la gestión de la ayuda soviética en el lado republicano. El segundo a la comparación entre los suministros de Moscú y los realizados por Roma y por Berlín. A ambos aspectos les une una característica común: hay que sacarlos a la luz extrayéndoles de la espesa cortina de humo que los envuelve. Sólo el recurso a la documentación primaria permite avanzar en la elucidación. El primer tema se descompone analíticamente en tres cuestiones: ¿Quién asumió la tarea de aceptar los precios soviéticos? ¿Hubo algún tipo de negociación sobre ellos? Y si la hubo, ¿quién la llevó a cabo por parte española? Son cuestiones necesarias para abordar un aspecto central: si el oro del Banco de España fue el principal elemento forjador del escudo de la República, ¿cómo se tradujo en el aprovisionamiento al Ejército Popular?

A VUELTA CON LOS PRECIOS: EL PROBLEMA DE LAS RESPONSABILIDADES.

La respuesta a la primera pregunta no es, en principio, muy difícil. Fue la Comisión de Municiones de los Ministerios de Guerra y de Marina y Aire, dirigida por el general Francisco Matz, y dependiente de Prieto[1]. Cuando se suprimió en diciembre de 1936, sus responsabilidades pasaron a la CAM, también subordinada al ministro. Entre Prieto y Largo Caballero se dividieron las responsabilidades. Que yo sepa, no dejaron mucho escrito sobre los pormenores aunque sí echaron algún que otro balón fuera[2]. Es posible, pero no se ha documentado, que la problemática se elevase al Consejo de Ministros. Si no se hizo, la responsabilidad de Prieto por razón de materia y de Largo Caballero como superior suyo en tanto que presidente del Gobierno, y ministro de la Guerra por añadidura, sería mucho más acusada[3]. Quizá ello explique su escasa locuacidad.

La respuesta a la segunda cuestión es menos evidente, pero también es posible disipar algo del humo circundante. Aunque una gran parte de la documentación republicana, y por supuesto mucho de la referida a las relaciones con la Unión Soviética, parece que desapareció en la hecatombe y en las destrucciones de la guerra y de la paz, en el archivo de Barcelona del MAE se encuentran rastros de intensas negociaciones en materia de precios. Se dispone, en particular, de un largo informe del agregado comercial, Vicente Polo, del 4 de noviembre de 1938[4] que arroja luz sobre los problemas que en ellas solían plantearse. Referido a la determinación de precios de los productos textiles, cueros y corcho que España exportó a la URSS, se desprenden de él tres aspectos de gran importancia. En primer lugar, y ante todo, la indicación general a que debieran atenerse: los del mercado internacional. Esto, sin embargo, no era decir mucho porque ¿cómo determinarlos para valorar las exportaciones en cuestión? Los españoles se fijaron, naturalmente, en los precios de los países occidentales. Los soviéticos, en los de los países asiáticos, a donde también exportaban y que eran mucho más bajos. Surgió el problema de la comparación de calidades. Las españolas eran superiores a las soviéticas (lo que, claro está, no sería el caso en material de guerra). En segundo lugar, hay que destacar la dureza de la negociación: dio comienzo el 5 de septiembre y duró hasta el 14 de octubre, con reuniones diarias de ocho a diez horas. Hubo que apelar en diversas ocasiones al narkom para el Comercio Exterior y al vicecomisario de Negocios Extranjeros para que zanjaran problemas que, a nivel de los negociadores, se habían atascado. El asunto llegó incluso a instancias superiores, incluido el propio Stalin. También los españoles hicieron gestiones en Barcelona. El Ministerio de Economía y Hacienda estuvo constantemente informado[5]. Por último, es preciso subrayar la importancia de los factores de gasto complementarios. Los precios sugeridos por la delegación española fueron fob (free on bord) en tanto que los soviéticos trabajaban creyendo que eran precios cif (cost, insurance and freight). Estos dos últimos componentes eran muy elevados, dadas las circunstancias. Polo destacó la lección esencial adquirida por experiencia:

Necesidad de confiar menos en la buena voluntad del que, en el terreno comercial, será siempre nuestro contrario —muchas veces nos repitieron… que tratábamos cuestiones puramente comerciales y que había que actuar conforme a ellas, dejando las políticas a otras autoridades de los dos países[6].

La táctica seguida por los españoles fue copia de la soviética:

cansar al contrario o, en realidad, en nuestro caso, de no mostrarse cansados, lo que produjo no poco desconcierto en la comisión soviética y contribuyó a obtener los resultados favorables, así lo creemos[7].

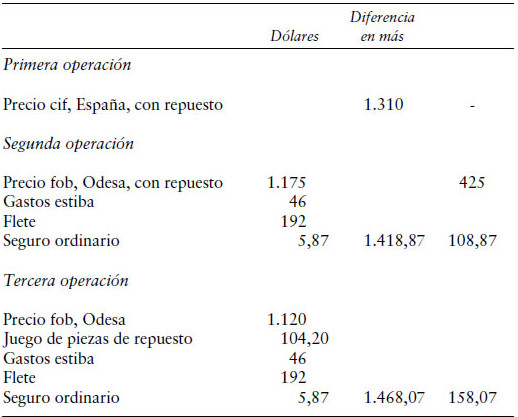

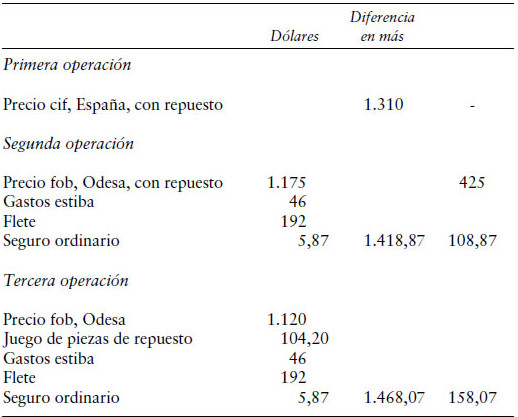

También en otro caso cabe documentar que la determinación de precios dio origen a controversias. Se trató de la adquisición de camiones rusos en varias operaciones. Las tres primeras versaron sobre un millar de camiones cada una, pero a principios de marzo de 1937 las autoridades republicanas se propusieron comprar 4500 vehículos, una cantidad respetable. Ello condujo a detalladas comparaciones entre lo que habían costado las anteriores operaciones con objeto de determinar cuál podría ser el volumen de divisas necesario, para la cuarta. Entre las primeras operaciones había habido diferencias. La más antigua, de 28 de septiembre de 1936, había recaído sobre camiones a 1250 dólares cada uno más 60 dólares por un juego de piezas de repuesto, es decir, un total de 1310 dólares sobre puerto español, teniendo en cuenta los gastos de flete y seguro. La segunda se había formalizado el 26 de noviembre de 1936 al precio de 1175 dólares por camión y juego de repuesto pero sobre Odesa, no sobre puerto español. La diferencia de 135 dólares en concepto de flete y seguro entre una y otra no había cubierto ni mucho menos los costes de transporte, que comprendían además los relacionados con la instalación y estiba en los barcos. Éstos habían variado de buque a buque pero el término medio oscilaba en torno a los 46 dólares por camión. También el flete había oscilado. CAMPSA sugirió tomar como representativo el cargado por el barco británico Thurston, contratado por los soviéticos a cuenta de los republicanos desde Odesa y que ascendía a 3995 libras. Dado que transportó 99 camiones ello daba un flete de 40 libras por unidad. CAMPSA también sugirió que como representativo de los costes ocasionados por el seguro, se tomase un 0,5 por ciento del valor del cargamento, lo que resultaba 5,87 dólares por camión. Tales comparaciones se esquematizan en el cuadro siguiente.

La adquisición de 4500 camiones representaría, pues, un desembolso que podía variar en función de los términos de comparación. Si se tomaban los de la segunda operación el mayor gasto en dólares (en relación con la primera) ascendería a 489 915. Si se tomaban los de la tercera, esta cifra se dispararía a 711 315.

Este informe de CAMPSA fue impugnado por la delegación comercial soviética en Valencia el 4 de marzo de 1937 porque, en su opinión (expresada en un español un tanto deficiente), «está compuesta de un modo mecánico sin verdadera análisis y prueba» (sic). Se basaba, en parte, en el precio del juego de piezas de repuesto por 104,60 dólares pero no se ofrecía ningún dato que lo apoyase. CAMPSA tampoco presentaba lista alguna sobre su composición y los compromisos de adquisición y entrega mutuos. Por ello los rusos pensaban que se trataba de una cifra arbitraria. Recordaban que comparando la primera operación con la proyectada, había que tener en cuenta que en aquélla los camiones se habían ofertado a 1175 dólares, fob Odesa, y que en la que se encontraba en negociación el precio había bajado a 1120. Objetaban también a la incorporación de los gastos adicionales, que ciertamente variaban, y señalaron que su importe efectivo estaba un tanto sobreestimado. Era algo que cabía deducir de la experiencia, según «las cuentas exageradas del flete sobre naranjas y limones».

Términos de comparación en la adquisición de camiones soviéticos

FUENTE: AJNP

Ignoramos el resultado de la operación pero las controversias sobre los precios de los productos objeto de intercambio no estuvieron ausentes. Algunas se resolvieron satisfactoriamente. Otras no. Si aquí nos hemos permitido dedicarles cierta atención es para plantear la cuestión fundamental. Si lo que antecede ocurrió en el terreno, relativamente simple, de los intercambios habituales, ¿cómo se negoció sobre los precios del material de guerra? No pudo hacerlo el Ministerio de Hacienda (Negrín) porque carecía de competencia. ¿Cabe pensar que no se negociaran? Si esta posibilidad llegara a confirmarse, la responsabilidad de Prieto y Largo Caballero se vería terriblemente acentuada y contribuiría a explicar tanto las cortinas de espesa humareda que sobre el tema echaron en sus recuerdos como sus ataques (¿preventivos?), contra Negrín. En último término, la respuesta debe encontrarse en los archivos ministeriales de Moscú y en otros republicanos insuficientemente explorados, a no ser que figure oculta en algún legajo todavía no localizado.

No sobre precios pero sí en relación con los tipos de cambio hemos encontrado documentación española que demuestra que el tema no es tan simple como a primera vista suele exponerse en la literatura. Los republicanos también jugaron con él para tener en cuenta algunas realidades. Esta afirmación puede contrastarse con la correspondencia dirigida a Negrín, en su calidad de ministro de Hacienda, por el entonces gobernador del Banco Exterior de España Ramón López Barrantes[8]. La ocasión la deparó la preparación de una operación de exportación a la URSS consistente en la venta, a través de la delegación comercial soviética, de naranjas y limones por un importe aproximado de un millón de dólares. López Barrantes procedió cautelosamente. Primero habló con Negrín, recibió instrucciones y tras ello le dirigió la oportuna solicitud oficial. Hemos de entender, pues, que ésta representaba algo asumible por el Ministerio de Hacienda. El problema estribaba en prevenir la posibilidad de un apresamiento de la carga y evitar tener que asegurarla contra este riesgo ya que la prima sería muy elevada (1,8 millones de pesetas aproximadamente). La fórmula a la que se había llegado es que el Estado se convirtiera en su propio asegurador y la idea transmitida por Negrín a López Barrantes fue que los dólares se liquidaran a un cambio convencional que cubriese los riesgos de apresamiento o captura. Si bien ignoramos cuál fue el tipo de cambio aplicable, esta pequeña operación demuestra que tampoco la República se atuvo al principio inconmovible del mantenimiento a todo trance del tipo de cambio oficial en sus operaciones comerciales. La realidad, una vez más, superaba las disposiciones de la Gaceta.

Las exportaciones de cítricos empezaron, eso sí, a desarrollarse con toda normalidad. La primera expedición llegó a destino antes de abril de 1937 y generó 83 935 dólares que los soviéticos situaron en el BCEN. El Banco Exterior de España los cedería al Centro Oficial de Contratación de Moneda en las condiciones establecidas por Negrín. En tal expedición hubo una diferencia en menos de casi 4700 dólares respecto al precio fijado con la delegación comercial soviética a la cual se le pidieron explicaciones. El 5 de abril se encontraban navegando otras cinco expediciones por importes de 22 857, 53 960, 23 623, 188 285 y 45 387 dólares, respectivamente, un total equivalente a casi la totalidad del contrato. Se ofrecen aquí estos detalles no por su importancia intrínseca sino para mostrar que los republicanos llevaban cuentas detalladas. El problema es que o han desaparecido o no se han explorado suficientemente.

Se demuestra una vez más que, a diferencia de lo que afirmó Stalin ante Pascua, la ayuda soviética a la República tuvo un aspecto económico-comercial indudable. Nada hace pensar que los dirigentes republicanos supusieran que fuera a ser gratuita. Otra cosa es que, por propaganda y solidaridad, no se hiciera nunca hincapié en estas dimensiones (como tampoco lo hicieron los nazis y los fascistas en su ayuda a Franco). Ahora bien, el tema no puede reducirse sólo a sus aspectos económicos y comerciales. Hay que andar con cuidado a la hora de establecer comparaciones de precios basadas en costos de producción que no tenían la menor similitud con los de las economías occidentales y no hay que dejarse arrastrar por el señuelo de tipos de cambio «oficiales». Con su sagacidad habitual, Zugazagoitia dejó inscrito en su análisis de la guerra civil el significado profundo de la aportación material soviética:

Es de Rusia de donde nos llega el único material que recibimos. No es un regalo revolucionario, sino una transacción mercantil; pero aun así no puede quedar excluida la gratitud. Sin esa transacción, hace tiempo que la República hubiese perecido. Ésta es una verdad que no se presta a discusión. Se la deja perderse, deliberadamente, entre los detalles: el precio, la lentitud de los envíos, las exigencias políticas, etc. … Pienso, además, que a esos detalles, cuya importancia no menosprecio, se reunirían otros, a saber: el riesgo que corría la Unión Soviética, la merma que imponían a sus recursos bélicos y la zozobra diplomática en que por ayudarnos vivía. Aludiendo a su ayuda a los rebeldes, Alemania ha dicho que «arriesgó la guerra». Es el caso de Rusia. No sé que eso pueda pagarse con dinero. Lo que sí sé es que España jamás hubiese aceptado un peligro semejante para ayudar a Rusia… (p. 255).

Las palabras de Zugazagoitia, quien nunca fue procomunista, permiten apreciar en su justo término la cuestión desde el punto de vista republicano[9]. El límite de precios soviéticos venía dado, más o menos, por los que la República divisase en el mercado internacional adicionados de costos de flete y seguro. Éstos no pueden desdeñarse ya que se trataba de componentes muy importantes y que, naturalmente, crecerían en significación a medida que se elevaran los riesgos de apresamiento o hundimiento de los transportes. Mientras se situaran en torno a aquella suma, a veces en más, a veces en menos, el comportamiento soviético se entendería como correcto.

EL EJEMPLO FRANCÉS Y ALGUNAS INFERENCIAS DE LA MECÁNICA SOVIÉTICA.

Aunque todavía no se dispone de estudios suficientemente pormenorizados de las adquisiciones y perspectivas republicanas, no parece exagerado pensar que, a la vista de los precios en dólares cargados, los españoles no podrían por menos de compararlos con lo que les habían costado los aviones comprados en Francia, cuando la no intervención todavía no había empezado a hacer de las suyas.

Incluso en el caso de que los republicanos no hubieran hecho tal comparación, nada impide que el historiador la efectúe. Pues bien, es fácil comprobar que en tanto que los cazas soviéticos costaban entre 35 000 y 40 000 dólares, los Dewoitine habían salido a 40 000. En cuanto a los bombarderos soviéticos, a 110 000, fueron mínimamente más caros que los Potez, aunque también más eficientes. Con independencia de que los republicanos no considerasen demasiado elevados los precios rusos, conviene indicar que eran acordes con los que, según Howson (pp. 76s), los franceses habían aplicado por los envíos realizados en agosto de 1936. A este autor, con todo, le parecen caros los Dewoitine (sobrevalorados en un 27,6 por ciento en comparación con el nivel al que el Gobierno lituano había estado dispuesto a adquirirlos) e igualmente los Potez a 108 000 dólares (un 73 por ciento más de lo que habría pagado la aviación francesa).

Esto nos permite pensar si los soviéticos no se habrían enterado de los precios fijados por Francia, en el corto lapso de tiempo en el que vendió aviones a la República, y si no se habrían adaptado a ellos. Se trata de una hipótesis que requiere una investigación más pormenorizada, pero que tiene una importancia política e histórica nada desdeñable. Es verosímil que, en el caso de los aviones que no procedían de los arsenales soviéticos sino que fueron adquiridos en el mercado europeo, se hubiese establecido un precio para el cual las ventas francesas actuaron de líderes. Ello explicaría que los suministros soviéticos posteriores a agosto de 1936, pero no muy distanciados en el tiempo, se hicieran a un nivel próximo al francés. ¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que los franceses probablemente marcaron una tendencia de precios a la cual los soviéticos se adaptaron. Si esta tesis fuese válida, no sería algo de lo que el Gobierno de París debiera sentirse orgulloso y sí algo que habría que poner en el debe de personajes como Cot, y probablemente también Blum, conectados con la operación.

Merece la pena mencionar las posibilidades republicanas de verificar los precios del material soviético. En relación con el control identificado en el cuadro IV-1 parece evidente que los retoques fueron mínimos. Sólo se recogió un solo caso y al alza. Por otro lado, dado que una de las relaciones se presentó al general Asensio el 3 de febrero y que, cuatro días más tarde, Largo Caballero interesó la concesión del crédito extraordinario que la cubría, hay que sospechar que no pudo haber muchas dilaciones para efectuar largas comprobaciones. Que éstas se hicieran con anterioridad es una posibilidad que no cabe excluir. Hasta ahora el único documento que ha servido de referencia es el informe provisional de enero de 1937 ya mencionado.

En definitiva, los parámetros que podían servir de guía a los republicanos eran los precios del mercado internacional, transformados en pesetas al cambio oficial español y ajustados por el transporte, seguros y primas de riesgo. En los casos de la aviación y de la artillería, sin duda los elementos más importantes, en general los encontraron acordes, aunque a veces resultaban un poco elevados, y en otras por debajo de lo habitual, sobre todo cuando se trataba de aviones ya usados.

La identificación del tipo de material recibido de la URSS y los suministros iniciales deberían permitir situar en coordenadas algo más precisas la insuficiencia de las fuentes de suministro alternativas. Fueran amplias o escasas, costosas o no, las exportaciones de material soviético hicieron posible que la República empezase a constituir un arsenal relativamente moderno. No hubiera podido ser éste el caso a través de las importaciones vía París. En las condiciones de no intervención, que fueron endureciéndose, y de retracción continuada de las potencias democráticas, la posibilidad de acudir a los arsenales soviéticos fue la única tabla de salvación para el Gobierno de Valencia. Ello no quiere decir que todo fuese un lecho de rosas. Ya hemos visto que los pedidos republicanos fueron siempre mucho más amplios que los suministros. Por otro lado, dado que el material moderno se lanzaba inmediatamente a la lucha (Jarama, Guadalajara, Brunete), la posibilidad de formar reservas fue limitada, con lo cual la continuada dependencia republicana de las fuentes soviéticas fue profundizándose. Era algo inevitable. La única forma de contrarrestarlo hubiera consistido en que las democracias ayudasen. Los republicanos lo solicitaron y/o lo imploraron en numerosas ocasiones. Siempre en vano.

La operación estuvo controlada estrechamente por Vorochilov y, detrás de él, por Stalin. Al narkom de Defensa se le sometían las peticiones más nimias. Por ejemplo, cuando se planteó la posibilidad de disfrazar el envío de material bélico bajo sacos de harina, se solicitó su consentimiento. Se le anunciaban las fechas de salida y de llegada, la disposición de las cargas y su importe[10], la coordinación con la Armada republicana y las incidencias de las travesías. Parte de los suministros procedieron de las fábricas, en otras ocasiones de los arsenales y, a veces, de los stocks del RKKA. Esto último es revelador porque significa probablemente que no habría otras existencias disponibles. La correspondencia de Uritsky es, a estos efectos, muy relevante. Por su lado, Vorochilov solicitaba a Stalin la autorización para enviar tal o cual expedición. Ésta es una diferencia muy remarcable con respecto a la ayuda alemana a Franco, cuyos detalles Hitler casi siempre dejó en manos de sus colaboradores, en especial de Göring.

Hay que acudir a un autor como Schauff (pp. 216-218), que no parte de preconcepciones anticomunistas primarias, para ver situado en su contexto el problema de los suministros a la República. Se llevaron a cabo en una coyuntura en la que en la Unión Soviética no se alcanzaban los objetivos para la producción militar establecidos en el plan quinquenal. En 1935, por ejemplo, sólo se había llegado a un 25,5 por ciento en el caso de los bombarderos. El porcentaje fue incluso inferior para el municionamiento de la artillería. Al año siguiente, se alcanzó sólo algo más de la mitad de la producción prevista en aviones de caza y un tercio de la de bombarderos. La producción oficial de los primeros ascendió a 938 y la de los segundos a 341. Dada la sensibilidad de las informaciones que afectaban al sector, no sería extraño que hubiese que corregir tales cifras a la baja. En artillería la situación fue incluso peor en 1936 que en el año anterior. Añádase a ello la desorganización de la industria pesada; las entradas y salidas de la cárcel de los grandes diseñadores como Nikolai Polikarpov o el profesor A. N. Tupolev; la detención de L. V. Kurchevski, bien para recibir la clásica bala en la nuca o la desaparición anónima en el gulag; la propensión a considerar como «fallos» de la industria aeronáutica soviética la incapacidad de oponer nuevos modelos a los más avanzados que la Luftwaffe nazi terminó enviando a España (Boyd, p. 45); los cambios de personal directivo, etc., y no sorprenderá que el contexto fuese escasamente favorable a una expansión de la exportación a España, sobrevalorada o no.

Existen en la literatura afirmaciones a tenor de las cuales la URSS hizo un esfuerzo sobrehumano y envió a España en 1936 un porcentaje muy amplio de su producción militar corriente en materia de aviones. Los detallados cálculos de Howson, que ha tenido la amabilidad de comunicarme, muestran que tal esfuerzo debió rondar el 7 por ciento. No fue, en ningún caso, una proporción desestimable, habida cuenta de las necesidades que imponía el despliegue aéreo soviético en el Lejano Oriente y en Europa y las dificultades del transporte. Tampoco fue un esfuerzo colosal. Mucho menos despreciable fue la calidad del material moderno enviado. El I-15 fue un buen caza y su sucesor posiblemente el mejor de la época. Ambos eran adecuados para las condiciones del combate aéreo en España[11].

Es necesario decir algo sobre la cadencia de suministros. Ésta fue, al principio, extremadamente rápida y luego se mantuvo a un ritmo más reducido. Hubo, por razones que ignoramos, dos momentos de interrupción. Entre el 21 de noviembre y el 23 de diciembre de 1936 no zarpó ningún barco con material bélico para España. Tampoco lo hubo desde el 7 de enero al 4 de febrero de 1937. En el período comprendido entre el 26 de septiembre y el 13 de marzo, más o menos cuando se saldaron las deudas comerciales, se hicieron 27 travesías, todas con carga bélica. Del Mar Negro a Cartagena hubo 20, de Leningrado al norte de España 2 y desde Murmansk a Francia 1. Cuatro salieron de terceros países y se produjeron dos percances: el Mar Cantábrico fue apresado y un barco llamado Vaga no terminó el trayecto[12]. La operación la cubrieron 11 barcos soviéticos, otros tantos españoles y 3 extranjeros. Los últimos en cargar en marzo fueron el Santo Tomé, el Darro y el Antonio de Satrústegui, los días 6, 8 y 13, respectivamente. El 2 del mismo mes Vorochilov había ordenado que no se cargaran más[13].

El barco siguiente no zarpó hasta el 21 de abril[14]. Fue el Escolano. Le siguieron el Santo Tomé, el 24 (con 31 aviones RZ), el Cabo de Palos el 29 (con 31 I-16), el Ciudad de Cádiz el 3 de mayo, el Sac 2 el 8 (con 31 RZ), el Antonio de Satrústegui el 12 (con 17 I-16) y el Yazón, el 21 (con 23 I-15 y 10 SB[15]). Los aviones SB habían empezado a transportarse en buques madereros soviéticos, que tenían grandes bodegas. Cada aparato exigía dos cajones por lo que en un barco sólo podían ir, como mucho, diez aviones. Más adelante se pasó a otro sistema en el cual cada avión se empacaba en tres cajones pero era difícil que cada barco llegase a transportar más de diez (Uritsky a Vorochilov, 8 de mayo de 1937, ibid., pp. 231s).

Los datos anteriores permiten hacer una comparación con el caso alemán para el cual, gracias a Merkes (pp. 373-379), se dispone de relaciones con las fechas de partida de los envíos por mar hacia España. Desde el comienzo de la intervención nazi hasta el 13 de marzo hubo, al menos, 70 travesías. No se cuentan, claro está, envíos por avión. La cadencia fue muy elevada: en noviembre, por ejemplo, se registraron 26 expediciones, tantas como las soviéticas en el período considerado. Reflejaron el envío de la Cóndor y de toda su parafernalia. Hubo expediciones con un ritmo superior al semanal en enero de 1937 y en febrero el número casi se duplicó (de 7 a 11). En Berlín debieron de pensar que con ello ya se había hecho un esfuerzo suficiente porque de marzo a junio dicho ritmo decayó para ir progresivamente situándose en una expedición por semana por término medio. No hubo nunca una interrupción tan prolongada como la que experimentaron los envíos soviéticos a la República entre marzo y abril de 1937.

CUANTIFICACIÓN DE LOS SUMINISTROS DURANTE EL GOBIERNO DE LARGO CABALLERO.

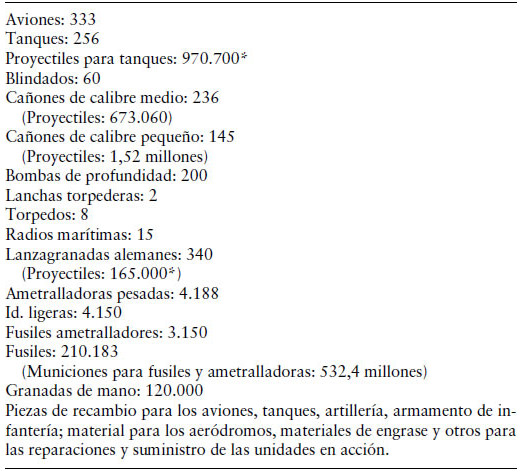

Llegado este punto estamos en condiciones de abordar el segundo tema oscurecido por el humo: la cuantificación de los suministros soviéticos. Nuestras estadísticas, que creemos rellenan un hueco sensible en la historiografía, comprenden las adquisiciones hechas durante el Gobierno de Largo Caballero. Constituyen la base que nos permitirá hacer una comparación para reflejar el balance de suministros a ambos bandos, uno de los asuntos que sigue suscitando intensas controversias entre los historiadores. Los principales materiales enviados desde la URSS se describen en el cuadro siguiente.

Principales suministros bélicos soviéticos hasta mitad de mayo de 1937

* Cifra referida a mitad de marzo.

FUENTE: RGVA, fondo 33987,inventario 3, asunto 1056, pp. 59-61 y 251.

El cuadro anterior permite desbaratar las argumentaciones de los últimos autores que, por el momento, como Manrique García y Molina Franco (p. 241) han seguido la línea tradicional. Según afirman, la mayor parte de las piezas de artillería fueron de procedencia soviética. Ahora bien, las 381 piezas (incluidos los cañoncitos) no son muchas en comparación con las 981 que ambos estiman. Los suministros se descompusieron en tres categorías: a la primera pertenecía el material usado y viejo, a la segunda el que no se empleaba en el Ejército Rojo y a la tercera el que se utilizaba en él. En la primera figuraron fusiles y cartuchos extranjeros; en la segunda fusiles ametralladores, ametralladoras y pistolas, cartuchos y proyectiles para ciertos tipos de artillería. Todo lo demás lo empleaba el propio RKKA (referencia de la nota 13, pp. 64-66). Respecto a este último hemos encontrado documentos en los cuales los servicios correspondientes solicitaban autorización a Vorochilov para el envío desde las fábricas o incluso desde las unidades que utilizaban el material en cuestión. Esto significaría, quizá, que no había stocks acumulados a partir de los cuales pudieran atenderse las peticiones. Se trata de una línea de investigación que debería profundizarse. Podría, en efecto, contribuir a explicar algunos retrasos en el suministro.

Ejemplos de lo dicho se encuentran, valga el caso, en la nota dirigida a Vorochilov el 24 de diciembre de 1936 por el general Uritsky y el jefe de la dirección de Artillería, un tal Efimov, en la que se daba cuenta del envío de 50 000 fusiles de fabricación propia de los últimos cuatro años y de balas fabricadas en el período 1924-1927. No había posibilidad de enviar fusiles de producción anterior porque se encontraban desmontados y su preparación hubiese requerido demasiado tiempo. En artillería se recibirían piezas directamente de la fábrica y sus complementos (tractores, camiones) de la reserva. Éste es un caso, por lo demás, que muestra que el envío de material debía conllevar el de 21 especialistas en su manejo (dos ingenieros, un instructor jefe, ocho jefes de batería, personal de telemetría, subalternos, jefe de proyectores y un instructor para los tractoristas). Todo ello se justificaba como sigue:

Debido a la dificultad que implica transmitir la experiencia en la utilización de estas piezas, proyectores y en especial de los aparatos de mando de fuego —siendo como son de diseño original y que forman parte del armamento del RKKA únicamente— consideramos imprescindible el envío de nuestros especialistas[16].

Otro ejemplo de que, en ocasiones, los pedidos españoles podrían haber causado alguna dificultad al Ejército Rojo se encuentra en el caso de los proyectiles de 47 mm con espoleta de tiempo para la artillería naval. De acuerdo con una resolución del Politburó debían enviarse 20 000 unidades, pero en un primer momento únicamente se remitieron 11 000, «debido a que el resto sólo podrá enviarse después de confirmar su completa disponibilidad[17]».

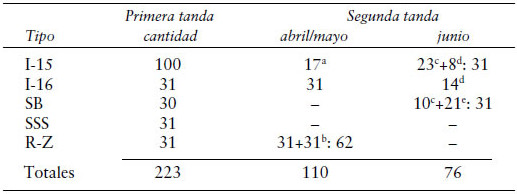

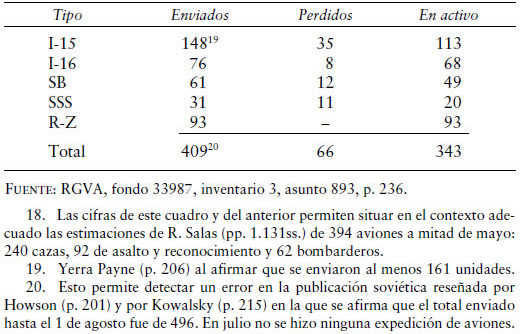

Puede ser de interés para el lector conocer el estadillo de envíos de dos instrumentos esenciales de la guerra moderna durante el período de gestión del Gobierno de Largo Caballero. Se trata de datos compilados al 22 de mayo de 1937 y en los que se distingue entre un primer tramo que, como hemos indicado, terminó a principios de marzo y el inicio de un segundo en abril. En la primera tanda se enviaron: 100 aviones del tipo I-15 (de los cuales 35 fueron derribados antes del 22 de mayo de 1937); 31 aviones I-16 (de los cuales 7 corrieron la misma suerte); 30 SB (con 12 perdidos en España); 31 SSS (a otros 11 les pasó lo mismo) y, finalmente, 31 R-Z (de los que no se había perdido ninguno). Desde principios de abril llegó a España en la segunda tanda un total de 186 aviones como se muestra en el cuadro a continuación:

Aviones soviéticos enviados hasta finales de junio de 1937

a En el Antonio Satrústegui;b En el Sac 2;c En el Artea Mendi;d En el Cabo Santo Tomé;e En el Aldecoa.

FUENTE: RGVA, fondo 33987,inventario 3, asunto 893, p. 236.

No detallamos los aviones en reparación. Ahora bien, bajo los supuestos de que todas las reparaciones se hubieran realizado y de que entre el 22 de mayo, fecha en la que se establecieron las anteriores estadísticas para los envíos ya efectuados y se plasmaron las proyecciones de envío ulteriores (que hemos comprobado que tuvieron lugar), y de que entre aquella fecha y finales de junio no hubieran habido derribos adicionales, el número de aviones en combate con que contaría la República en tal momento sería el siguiente:

Aviones soviéticos en activo a finales de junio de 1937 18

Estos datos, sobrios y debidamente contrastados, permiten comentarios sobre el balance de fuerzas en presencia al acercarse el final del primer año de guerra que aquí no deseamos anticipar. Sobre la calidad del material se dispone de una nota del 31 de julio sobre los problemas que planteaban los motores M-25 y M-25 A de los cazas. Se calentaban mucho, se desgastaban muy rápidamente (después de 15 horas de funcionamiento perdían compresión), quedaban agarrotados en el aire, el aceite pasaba al interior del motor impregnando el cilindro y las bujías, soltaban mucho aceite, algunos tenían virutas metálicas, lija y trapos en los cilindros y en el cárter y en los aviones B-16 se desprendían partes de las consolas[21].

Por lo que se refiere a los tanques hasta marzo habían llegado 206 de los cuales 55 habían sido destruidos en combate, 26 estaban en reparación, 4 en la escuela y sólo 121 se encontraban en servicio activo. En la expedición n.º 29 (que había partido el 29 de abril y llegado el 7 de mayo) arribaron, en el Cabo de Palos, otros 50. El 22 de mayo el Ejército Popular disponía de un total de 251 tanques y blindados (de los cuales 201 eran T-26 y el resto BA-6 y FA-1[22]).

En su fundamental informe a Stalin y Vorochilov de octubre de 1937, el general Shtern ofreció algunos datos adicionales sobre cómo se realizaban los suministros soviéticos. Había que distinguir dos períodos. En el primero, hasta marzo de 1937, la situación era relativamente segura, lo que permitía utilizar barcos soviéticos. Al final del mismo, la necesidad de enmascarar y proteger las expediciones creció rápidamente. Debido a la acción de la Armada y de la aviación franquistas y del Eje, los envíos se hicieron mucho más complejos. Los trabajos en los puertos de origen y la disposición de las cargas se disfrazaban de operaciones comerciales, los barcos soviéticos se abstuvieron de realizar las travesías, los navíos españoles utilizaban otros pabellones, se modificaban los contornos de los navíos y se adaptaban al perfil del original (británico, holandés, sueco, etc.) bajo cuya bandera navegaban. El resultado es que si bien el servicio de inteligencia británico, por ejemplo, podía detectar movimientos hacia la España republicana le era difícil identificar los cargamentos que llegaban a la misma (DBFP, XIX, doc. 11).

Los barcos contaban con ametralladoras antiaéreas y algunos con cañones de 45 mm. Gracias a ello podían defenderse en alguna medida de la aviación franquista y disponer de armamento levantaba el ánimo combativo de la tripulación. En Moscú se regulaban minuciosamente los trayectos y los lugares de encuentro con la flota republicana. Los primeros se trazaban por las zonas menos frecuentadas del Mediterráneo, teniendo en cuenta en particular los lugares más peligrosos (Bósforo, Dardanelos, etc.). Se favorecían las horas nocturnas. Para cada barco, la flota republicana, al organizar el encuentro, llevaba a cabo una serie de operaciones autónomas en tanto que la aviación cubría las descargas. Los bombardeos del puerto de Ibiza, las acciones sobre las rutas baleares, el despliegue de destructores separados de los cruceros y su unificación ulterior en mar abierto eran medidas habituales para garantizar el paso de los transportes. El resultado fue que no hubo pérdidas que lamentar en las travesías. Todos los buques con carga bélica alcanzaron sanos y salvos las costas españolas. Pero es evidente que alemanes e italianos no necesitaban realizar tan complejas operaciones para enmascarar su ayuda a Franco.

EL DESEQUILIBRIO CRECE A FAVOR DE FRANCO.

Una de las ventajas de ampliar la contemplación estadística de los suministros soviéticos, sobre todo en aviones, hasta finales de junio de 1937 es que permite hacer una comparación con los suministros nazis, para los cuales se dispone de una relación detalladísima cerrada al 1 de julio del mismo año (Merkes, pp383-386[23]).. Por desgracia, no he visto publicada ninguna similar para el caso italiano. Aunque se trata de comparaciones cuantitativas, no dejan de tener importancia. En el capítulo cuatro observamos que el balance de suministros iniciales entre las potencias del Eje y los soviéticos mostró desde el principio un acusado desequilibrio a favor de las primeras y de Franco. Si pudiera demostrarse algo similar para la totalidad del primer año de guerra, por muchas razones el más importante, el papel de las ayudas exteriores a ambos bandos debería reexaminarse porque la ventaja cuantitativa se añadiría a las innegables ventajas cualitativas con que contaba Franco: un ejército mandado por profesionales y en el que abundaban las aguerridas tropas coloniales, más el ariete de acero de la Legión Cóndor y los apoyos que conducían velozmente al encuadramiento de oficiales intermedios.

Pues bien, si abordamos en primer lugar los aviones, es fácil demostrar que el Tercer Reich suministró nada menos que 306, es decir, tres cuartas partes de los envíos de la URSS. Fueron de muy diversos tipos. Predominaban, como era lógico, los modelos relativamente antiguos (90 He 51, 29 He 45, 21 He 46, 60 Ju 52), pero ya despuntaban los más modernos (25 He 70, 17 Bf 109 y 12 Do 17). Se trata de una tendencia que se acentuaría con el paso del tiempo[24]. También se habían remitido un total de 183 motores de recambio y casi medio millón de bombas de aviación (los soviéticos habían suministrado sólo 85 620 antes del 8 de mayo). No se trata de una comparación inocente. Los aviones no lanzaban barras de pan. En artillería (piezas de campaña, antitanques y otros) los envíos nazis comprendían al menos 368. Las cantidades de munición eran impresionantes (un millón de proyectiles para la artillería y los tanques, 230 millones para la infantería). No fueron desdeñables los de fusiles (casi 230 000, más o menos como los soviéticos) y los de piezas antiaéreas (171). Sólo en ametralladoras (773 alemanas frente a las 8000 soviéticas, entre pesadas y ligeras) el Tercer Reich quedó muy por detrás. Por último, hay que subrayar que las cadencias jamás se interrumpieron. El 1 de noviembre de 1937 el número de aviones ascendía ya a 424 y uno de los mejores cazas jamás construidos en la época, el Bf 109, pasó a 52 unidades, una fruslería en comparación con los que todavía estaban por llegar. Hitler no soltó nunca su presa, decidido a apoyar a Franco a toda costa, compensando y superando los suministros soviéticos. Fue en este período cuando, bien por dificultades de transporte y de traspaso a España, bien porque Stalin reexaminara su estrategia hacia la República española, el chorro de suministros soviéticos empezó a reducirse.

Lo que cabe hacer con los envíos nazis, no es tan fácil de realizar con los italianos. Algo, no obstante, puede afirmarse con relativa certidumbre. El 9 de abril de 1937, por ejemplo, el embajador alemán en Roma telegrafió a la Wilhelmstrasse que Ciano le había informado de que la situación en España evolucionaba de manera satisfactoria. La ofensiva contra Bilbao (una semana antes del arrasamiento de Gernika) se desarrollaba bastante bien. Los italianos habían detectado que su protegido carecía del suficiente material y que la fuerza aérea franquista estaba en inferioridad de condiciones. Quizá no tan marcada como la que sugería el ministro fascista pero, por si acaso, Roma enviaría 72 cazas de los cuales los primeros 24 ya habían llegado. Convenía que el Tercer Reich remitiese, a su vez, 50 bombarderos para complementarlos (ADAP, III, doc. 241[25]). Ocurriera esto o no, un autor como Pedriali afirma que entre abril y junio Italia suministró 91 aviones, número que sostuvo el ritmo de los aparatos soviéticos[26].

De nuevo, no se pretende establecer aquí una contabilidad a prueba de bomba (nunca mejor dicho) pero resulta imprescindible comparar envíos en términos cuantitativos por si de ello se desprendiera alguna diferencia sustancial. Esto es lo que ocurre cuando se tiene en cuenta, como debe ser, el cuadro IV-2, en el que se reseñaron los suministros de aviones por parte de las potencias fascistas hasta febrero/marzo de 1937. Nos encontramos así, a finales de junio de este año, con un total de 472 (o 415, si se admiten las cifras de Pedriali y no las de Coverdale, basadas en los datos del Ufficio Spagna del Ministerio italiano de Asuntos Exteriores) a los que habría que añadir, al menos, los 91 que menciona Pedriali como enviados entre abril y junio. Sin contar los suministros que hubieran podido hacer los alemanes para estos meses, el total identificado hasta ahora asciende, salvo error u omisión que son siempre posibles en terreno tan resbaladizo, a 563 (o 506) aparatos enviados por las potencias fascistas. Son los que hay que comparar con los 409 soviéticos[27]. Se trata de una diferencia cuantitativa elevada (nada menos que 154 aviones, de seguir las cifras recopiladas por los diplomáticos italianos y no las de Pedriali). No ignoro que hay historiadores que manejan otros datos. Pero éstos se estiman en general para los suministros soviéticos y no se basan en los documentos internos de la época. Existe una tendencia a abultar los envíos a favor de uno u otro bando en función de las preferencias opuestas de numerosos autores. Los proclives a Franco[28] tratan de incrementar los suministros soviéticos y de terceros países (olvidando la diferencia de estatus en derecho internacional de ambos bandos) en tanto que en el lado contrario, se aumentan los franquistas y se disminuyen, o no, los republicanos.

En esta contabilidad, probablemente susceptible de mejora, suelen olvidarse los factores personales. Funcionaron más y mejor, en mi opinión, a favor del bando franquista. La retirada de los primeros pilotos soviéticos se había hecho más que evidente. Sus sucesores españoles, a tenor de los recuerdos de García Lacalle, no tenían el mismo nivel. Tras pasar por cursillos acelerados en la Unión Soviética se les pedía que entraran en combate contra pilotos experimentados, ya fuesen franquistas, alemanes o italianos. No es de extrañar que los derribos en las FAR fueran un suceso bastante frecuente. Es más, la dinámica política que regía los suministros era diferente. Por mucho que hiciese la Unión Soviética, las potencias del Eje estaban dispuestas a hacer más. Eran más próximas, carecían totalmente de inhibiciones (por ejemplo, el torpedeo continuo de barcos efectuado por los submarinos italianos) y sus suministros fluían con una cadencia regular, perfectamente documentada para el caso alemán. En la carrera hacia una guerra de desgaste humano y material, Alemania e Italia siempre se situaron en cabeza[29]. Llama la atención que en la relativa proliferación de obras españolas dedicadas a los rubios héroes de la Cóndor nadie haya pensado, siquiera con propósitos divulgativos, en reproducir la cadencia de envíos que dio a conocer Merkes. No eran todos los que hubo, pero sí fueron muy significativos.

En los aspectos tecnológicamente avanzados también da la impresión de que los franquistas se adelantaron a sus adversarios. Heiberg y Ros han documentado que alemanes e italianos se preocuparon desde el primer momento de suministrar a sus protegidos sistemas de comunicación radiotelegráfica bastante sofisticados. Cádiz, El Ferrol, Salamanca y Burgos quedaron conectados gracias a la ayuda italiana. Se estableció un código común a los tres bandos. Y, last but not least, los alemanes suministraron versiones comerciales y militares de la máquina de cifra Enigma, que tanta fama adquirió tras conocerse la interceptación sistemática de sus mensajes por los servicios británicos durante la segunda guerra mundial. En noviembre de 1936 ya había diez unidades en el Cuartel General. Con el paso del tiempo se adquirieron más. En el curso de 1937 los franquistas estaban en condiciones de interceptar y descifrar muchas comunicaciones republicanas.

Los italianos, después de Guadalajara, se abstuvieron en general de enviar nuevos contingentes aun cuando Mussolini no tardó en telegrafiar a Roatta (el 25 de marzo de 1937) que diera a Franco cuanto necesitara en hombres y material para que pudiese proyectar las operaciones que considerara convenientes con fines políticos y militares (Saz-Tusell, p. 191). La idea consistía en reconfigurar el cuerpo expedicionario, dejando de lado las unidades menos valiosas. Se disolvieron nada menos que dos divisiones y se reforzaron las subsistentes con el material y los mejores componentes de las mismas (Rovighi/Stefani, II, pp. 591-596). De lo que se trataba era de hacer de los contingentes italianos, ya integrados en la cadena de mando española, un elemento más eficiente y poderoso[30]. A principios de abril los italianos sondearon en Berlín. El Tercer Reich estaba dispuesto a enviar más expertos, armas y municiones, aunque no aviones ya que pensaban que Franco tenía suficientes. También había gente que daba voces de alarma ante la intensidad de la intervención germana. En esta situación, las presiones italianas subieron de nivel. A finales de mes, Göring, Mussolini y Ciano discutieron el tema pero el escándalo producido por el bombardeo de Gernika aconsejó, por el momento, no hacer mucho más (Mallet, pp. 124ss).

Por último, tiene interés subrayar que el amplio volumen de suministros hechos por las potencias del Eje permite contrastar la voluntad con las que Hitler y Mussolini acudieron al conflicto español. Parece claro que los dos primeros dominaron, como era lógico tratándose de quienes se habían apresurado a dar en primer lugar un paso al frente. No me cabe duda de que se movilizaron más y mejor. Stalin, por su parte, suministró a la República los elementos modernos esenciales gracias a los cuales pudo mantener el pulso durante el invierno de 1936 y la primavera de 1937. Fue en tales meses cuando la aviación republicana alcanzó su cenit en términos cuantitativos y cualitativos. Al limitarnos a tal comparación la dejamos incontaminada por los resultados, no excesivamente boyantes, de las compras hechas por los canales subterráneos del contrabando. Que un Gobierno legítimo e internacionalmente reconocido, constatada hasta la saciedad más absoluta la ineficacia de la no intervención, tuviera que recurrir a tales subterfugios dice mucho del espíritu con el que las potencias democráticas contemplaban el futuro destino de la República. Algo que, por otra parte, no se le ocultaba a las máximas autoridades de la misma, confrontadas siempre con lo que fue su eterno dilema: ¿qué hacer para que cambiasen de actitud? Ésta es la pregunta cuya respuesta debe teñir toda interpretación sólida e históricamente consistente de los esfuerzos republicanos, tanto en el plano interior como en el internacional.

EL EJÉRCITO POPULAR, ¿UN ESCUDO HORADADO?: PRIMER TIEMPO.

Los suministros externos fueron, en el caso de la República, condiciones necesarias, nunca suficientes, para sostener el esfuerzo bélico. Habida cuenta del impacto que en ciertos historiadores conservadores (Beevor, Bennassar, Payne) han tenido algunos informes soviéticos exhumados por Radosh y sus colaboradores, conviene hacer dos precisiones: en primer lugar, a pesar de toda la alharaca sobre su estudio de los documentos de tal procedencia, ni Radosh ni Beevor han acudido a los más relevantes; en segundo lugar, otros de origen francés, técnica aunque no políticamente en la misma línea, siguen planteamientos similares que los rusos. Abordaremos ante todo la imagen que se desprende de un fundamental informe del agregado militar Vladimir Gorev a su jefe del GRU y fechado el 1 de abril. Hacía cinco meses que no le escribía aunque al GRU le informaba igualmente Berzin respecto a cuyas opiniones Gorev no discrepaba.

La cuestión principal que se planteaban los soviéticos y que los republicanos les suscitaban constantemente se refería a las posibilidades de que el Gobierno saliese victorioso. La respuesta, lapidaria, era: «Franco no puede ganar la guerra. Sólo puede vencer en el caso de que el Gobierno quiera perderla». Se recordará que este análisis, correcto o no, había llegado hasta el propio Kremlin y que Stalin mismo lo había hecho suyo y comunicado a Pascua. Salvo que se demuestre lo contrario, la impresión que se desprende es que tanto en el terreno en España como en la URSS, vía el embajador, los republicanos recibían el mismo tipo de mensaje. Gorev basaba su análisis en que el Ejército Popular ya disponía de combatientes bregados. Los españoles no luchaban peor que las BI. Era un ejército nuevo porque los cuadros habían experimentado grandes cambios. Entre ellos figuraban entonces los mandos entusiastas forjados en las luchas en torno a Madrid y sus alrededores. En tales pugnas participaron numerosos soldados y oficiales que comprendían que «sin organización, sin preparación y sin una voluntad única no se puede hacer la guerra». En ese ejército, cuyo componente fundamental era el del Centro, el PCE tenía una gran influencia: de los cinco comandantes de cuerpo dos eran comunistas y otros dos simpatizantes. De los 18 comandantes de división lo eran 8 y 4 estaban cerca. A nivel de comandantes de brigada y de batallón la situación era más o menos la misma. Sin embargo también abundaban los defectos: la preparación era insuficiente, la formación teórica muy elemental, el equipamiento nada del otro mundo. Lo que era bueno era el elemento humano: no tenía miedo a la aviación, había aprendido a pegarse al terreno, pedía atacar. Si a esos cien mil hombres se les formara mejor, si se les ayudara en cuanto a dirección y organización y si se les diera el suficiente armamento no encontrarían en España fuerzas que les derrotaran. Se avecinaban combates muy difíciles, cuyo resultado dependería de factores todavía desconocidos, entre ellos el reforzamiento de la intervención de italianos y alemanes. La victoria no estaba asegurada.

La mejora del armamento era esencial. Era difícil defenderse a base de fusiles y ametralladoras contra tanques y tanquetas. Lo que más hacía falta era lo más elemental: mosquetones, tanto para el frente como para armar las reservas destinadas a cubrir las pérdidas. Eran indispensables las ametralladoras pero sobre todo los fusiles ametralladores, sin los cuales había que colocar a muchísima gente para defender las primeras líneas. Dada su carencia, los mosquetones debían compensar la ausencia de fuego automático en el volumen necesario. Apenas si había artillería antitanque. Tampoco artillería de largo alcance. El apoyo de tal arma a la infantería era muchísimo menor del deseable. Faltaban tanques y blindados con cañones, más adecuados para los combates en el verano. Y faltaba aviación. Estas carencias eran un auténtico cuello de botella que estrangulaba todos los esfuerzos. Dentro de un mes, a más tardar, dejarían sentir sus efectos de forma especialmente aguda. El Gobierno mostraba una extraña incapacidad para organizar la guerra y prever las necesidades de la misma en el año siguiente. Las complicaciones en el envío de armamento eran obvias. De aquí que resultara imperioso mejorar los sistemas de organización y de enseñanza. En este ámbito escaseaban los asesores. En la guerra civil rusa se encontraron en los cuadros militares del régimen zarista. En España no los había. La oficialidad tradicional había desertado o no servía.

También era deficiente el aprovisionamiento de los ejércitos. No se recibían los suficientes proyectiles porque se discutía quién debía fabricarlos y quién debía organizar la producción. Las posibilidades productivas eran suficientes para mantener la guerra y suministrar al frente el volumen necesario de municiones y equipamiento pero abundaban los problemas:

Con una correcta organización de la retaguardia el abastecimiento de Madrid no se hubiera basado en el transporte por carretera… Hace tiempo que se hubiera construido la línea férrea Madrid-Cuenca-Valencia para terminar la cual se necesitarían entre 3 y 4 meses.

Otro ejemplo lo daban los blindados. Ya se habían fabricado pero oficialmente nadie los había solicitado por lo que surgían dificultades a la hora de armarlos y de pagar a los obreros. Surgían problemas en la fabricación de vainas en Madrid. Cuando los rusos empezaron a organizarla se les había dicho que no debían mezclarse en asuntos que no les competían. La formación de reservas chocaba con el deseo de no hacerlo. El nombramiento y ascenso de oficiales jóvenes coexistía con la tendencia a conservar los viejos sistemas. En resumen, la retaguardia no empujaba. Que los rusos no «mangoneaban», con la intensidad que suelen afirmar los historiadores conservadores, se muestra en una lamentación apenas velada:

Para vencer la resistencia en la retaguardia todavía tenemos muchas palancas que aún no hemos utilizado o, si lo hemos hecho, ha sido de forma incompleta. Mucho puede hacerse en el frente mismo activándolo. Hasta ahora había que aguantar el empuje de los oficiales del frente e inventarse con frecuencia causas «objetivas» de por qué no hay balas ni proyectiles afirmando que no hay orden en la retaguardia, que no hay una reorganización para la guerra. Pero ahora el frente puede exigir de la retaguardia que exista todo eso… Se puede y se debe demostrar a las masas de trabajadores y de campesinos que cabe derrotar a los fascistas si bien hay obstáculos en la personalidad de alguna gente que pone por encima de los intereses nacionales sus intereses propios y los estrictamente partidistas. Si se hace todo eso, esta guerra puede ganarse.

Gorev encontraba que Largo Caballero se había convertido en una rémora. A cada apretón del PCE contestaba con una amenaza de crisis. El PCE retrocedía. De no haber actuado así tal vez se hubiese asustado y hecho concesiones. Un ejemplo podía encontrarse en la designación de tres jefes de división en el cuerpo de ejército del Jarama. Tan pronto como quedó a las órdenes de Miaja, éste designó como comandante a Burillo, comunista, y a los otros tres, también comunistas. Largo Caballero armó un escándalo pero se le contestó, con mucha educación, que los designados eran mejores que quienes él había propuesto. Dio largas y terminó aceptándolos. Otro mal ejemplo fue lo que ocurrió con el coronel Álvarez Coque, retirado del frente y enviado a Alcalá de Henares. Largo Caballero se interesó por las razones por las cuales se le había denegado una división. La razón era de mera competencia profesional pero se le dijo que no había divisiones sobrantes. Entonces le puso a su disposición y le encargó más tarde la dirección del EM. En tales condiciones, afirmó Gorev, «era mejor ganar la guerra sin Caballero que perderla con él[31]».

Al comparar los análisis rusos y los franceses se obtienen conclusiones no muy alejadas entre sí, aunque las perspectivas de partida fuesen diferentes. Al teniente coronel Morel, por ejemplo, también le preocupaba cómo la República podría dotarse de un brazo armado que fuese efectivo a largo plazo. En el caso de Morel la crítica al mando militar y, por ende, a Largo Caballero como ministro competente era implícita. Al enviar una evaluación de urgencia sobre la batalla de Guadalajara llamó la atención sobre la gran paradoja que encerraba la victoria de la República. Las unidades terrestres del Ejército Popular no se habían convertido de la noche a la mañana en las tropas ofensivas y de alta capacidad de maniobra que presentaba la propaganda y en lo que creía la opinión pública. El éxito derivaba en gran medida de la mediocre calidad del adversario. Había sido la aviación la que decidió el combate. El triunfo, meramente táctico, llevó a una sobrestimación de la capacidad ofensiva del Ejército Popular, cuyos verdaderos límites se mostraron poco después al oeste de Madrid, cuando un ataque entre la carretera de Toledo y la de Coruña hubo de detenerse con pérdidas considerables. El optimismo de Guadalajara pronto empezó a desvanecerse y a verse sombreado por la inquietud del frente norte[32].

En una carta personal al general Schweisguth, medio preferido de todos los funcionarios que deseaban expresar opiniones sin verse constreñidos por las normas burocráticas, Morel vertió el fondo de su pensamiento:

¿Cuál es el valor de este ejército joven? ¿Qué valen sus cuadros? Todavía tengo dudas acerca de su combatividad. Es, desde luego, innegable que desde hace cuatro meses ha realizado progresos impresionantes. Trijueque [Guadalajara] le ha dopado. Utilizado con inteligencia, introducido al combate progresivamente podría haberse aguerrido. Pero la carnicería ante Madrid es demasiado para él. El gobernador militar de Valencia, a quien encontré el otro día, me hablaba incluso de un Austerlitz. Los españoles no tienen sentido común, ni memoria, ni imaginación… Y hay que meter en el mismo saco a los gubernamentales y a los nacionales. Añada usted a ello el proverbial orgullo que les impide escuchar al extranjero…

Un despacho en el que describía el estado del Ejército Popular puso estas impresiones en lenguaje formal. Es demasiado largo para sintetizarlo pero sus conclusiones combinaron tres notas. La primera era de homenaje a los esfuerzos invertidos en su creación:

No cabe por menos de considerar asombrosa esta obra, por muy incompleta e imperfecta que sea, en un país tan mal dotado para la organización. No sólo había que allegar tropas y formar cuadros sino, y sobre todo, crear un espíritu militar en una nación que no había conocido de la vida en el ejército otra cosa que no fuera el estar en los cuarteles, sin nada que hacer, sin objetivos y sin interés. Dicho esto a favor de los organizadores y de la buena voluntad que han mostrado desde el primer día, no hay que disimular que el valor militar de este ejército es de los más mediocres y que las primeras pruebas serias pueden llevarlo a un desbarajuste. Todo es demasiado nuevo. Todo se ha hecho demasiado deprisa… El material es insuficiente.

La segunda nota fue de crítica a los hombres políticos (sin distinción de ideología):

Lo más grave es que los políticos, en vez de dar tiempo a este ejército recién nacido para que se fortalezca y se afirme, están impacientes de lanzarle a la aventura, orgullosos como se sienten de su obra. En vez de aguerrir a elementos todavía mal soldados en la defensiva, de entrenarles por medio de pequeñas operaciones bien montadas en teatros poco activos y mal guarnecidos, se lanzan a vastas ofensivas con objetivos ambiciosos y los estrategas y los técnicos deshacen lo que han hecho los organizadores.

La tercera nota advirtió sobre peligros inminentes (y que se materializaron):

Se quiere salvar Bilbao, acumulando operaciones de distracción. El riesgo es que se pierda todo. La impaciencia de los políticos, el optimismo de mando de los jefes militares y una mística de ofensiva considerada como dogma pueden desmoralizar con fracasos costosos una fuerza cuyo empleo en el ataque es prematuro[33].

Entrar en las razones de esta crítica nos alejaría demasiado. Baste con señalar que detrás de ella funcionaba una triple dinámica: I) la necesidad de hacer ver a la opinión pública y al extranjero que la República había forjado un auténtico ejército, sin el cual por otra parte no era posible ganar o sostener la contienda; II) el peso de las ideas prevalecientes en el entorno del ministro de la Guerra en donde Asensio, «africanista» de pro, creía en las virtudes de la ofensiva; y III) las concepciones de los consejeros soviéticos que abundaban en la misma orientación. El Ejército Popular crecía, pero era todavía insuficiente para afrontar con éxito las tareas que se le venían encima. Cómo hacer de él un auténtico escudo para la República fue el problema sobre el cual parecía imposible encontrar un mínimo común denominador ya que, a medida que pasaba el tiempo, la situación iba haciéndose más difícil.

Prieto sabía lo que había que hacer: atajar la primera carencia señalada por Gorev. El 4 de abril, poco después de que éste escribiera a Uritsky, telegrafió a Pascua:

Desde el primer día de nuestra guerra civil pronostiqué que ganaría la guerra quien tuviera la superioridad en el aire. Sé, porque V. E. mismo me lo ha dicho, que en Moscú se considera demasiado simple esta aseveración mía; pero en los hechos creo ir encontrando una confirmación de mi aserto. Merced a la aviación se contuvo el ataque sobre Guadalajara y se frustró la nueva y poderosa acometida contra Madrid. La aviación ha resuelto también un problema angustiosísimo estos días en Andalucía, convirtiendo la derrota en victoria. Por el contrario, una superioridad de la aviación enemiga nos está creando a estas horas una situación de extraordinaria gravedad en los frentes vascos. Lo expuesto inspira mi súplica ante V. E. de que interceda cerca de ese Gobierno, ya que en él sólo podemos confiar, para que nos provea inmediatamente, satisfaciendo en todo o en parte mis pedidos, de cuantos elementos de aviación les sea posible desprenderse, en la absoluta seguridad de que sin llegar a ser superiores en el aire, sino sólo logrando un relativo equilibrio, resolveríamos la guerra a nuestro favor.

Dos días más tarde, añadió: «confidencialmente particípole que jefe aviación rusa comparte mi opinión». El 21 de abril Miaja, a la sazón general jefe del Ejército del Centro, informó que Madrid sufría un intenso fuego de artillería. Sugirió que, en represalia, la aviación republicana bombardeara poblaciones civiles. Franco, naturalmente, no tenía el menor escrúpulo en hacerlo. Lo había demostrado en Madrid el otoño precedente. Prieto tenía otras ideas. La aviación de bombardeo, escribió a Largo Caballero, «era inferiorísima a la del enemigo». Además, se habían tenido malas experiencias. Aviones republicanos habían bombardeado Córdoba con el fin de alcanzar unas instalaciones industriales. Tal vez se desvió alguna bomba y quizá causara víctimas en la población civil. ¿Resultado? La aviación franquista bombardeó Jaén y provocó centenar y medio de muertos. En consecuencia, Prieto dio instrucciones expresas al jefe de las Fuerzas Aéreas para que no se bombardeara ninguna población civil sin orden expresa. Se necesitaban aviones de bombardeo más eficaces de los que había. En aquellos momentos estaba en conversaciones con Gaikis y Stajevsky para recibir aviones gigantes TB. Eran de difícil transporte porque los republicanos no disponían de barcos adecuados. Prieto sugirió que se comprasen[34]. Todo ello muestra, en mi opinión, al menos dos cosas: la primera es que las FAR no nadaban en la abundancia; la segunda, que para hacer frente a las necesidades de la guerra moderna, los suministros soviéticos eran imprescindibles.

Bajo el impacto de Gernika[35], Prieto continuó remachando el 27 de abril:

Los hechos vienen confirmando mis presunciones sobre la actuación decisiva de la aviación. Estas últimas semanas, la superioridad de la enemiga, especialmente de bombardeo, ha creado una situación tremendamente grave en Vizcaya, puesto que ahora se encuentra Bilbao amenazadísimo y Bilbao puede ser clave de la guerra… Discurro así para reiterarle mi petición de nuevas gestiones encaminadas a que se nos provea con toda urgencia de material aéreo en la mayor cantidad posible, con arreglo a pedidos ya formulados[36].

Este mensaje se tradujo al francés en la embajada republicana e inmediatamente Pascua escribió a Stalin una carta reveladora, en el mismo idioma:

Querido y muy respetado camarada: Prieto acaba de enviarme un telegrama cuyo texto adjunto. Como V. ve estoy autorizado a adquirir los barcos que pudieran ser necesarios para el transporte y a los cuales se había referido V. en la última ocasión que tuve el placer de verle. Quizá tendrá V. la amabilidad de indicarme, cuando lo estime oportuno, lo que pueda responder al telegrama, angustioso, del ministro[37].

Desesperado, Prieto sugirió que se enviaran en vuelo los TB solicitados. La idea se estudió cuidadosamente en Moscú, señaló Pascua, y se consideró inviable. Se necesitaba disponer de una base intermedia y de una estación meteorológica de confianza. La distancia jugaba en contra de la República en mayor medida que contra Franco. Pascua, de todas maneras, fue prudente en su valoración: «Supongo habrá influido también necesidad contar con alta probabilidad éxito empresa por riesgo eventual situación política exterior nuestra».

SEGUNDO TIEMPO.

En sus viajes a España el embajador debió de informar sobre sus impresiones respecto a la dinámica de la ayuda. El 24 de noviembre de 1937, Prieto copió a Negrín una exposición más completa de las mismas. Las opiniones de Pascua merecen rescatarse de la oscuridad:

No conviene que pierdan ustedes de vista ahí varios factores que son de gran importancia en el problema y de los que reservadamente he tenido ocasión de hablarle; principalmente, de un lado, por lo que a usted más directamente afecta, la lentitud y tendencia aplazante, parsimonia e imprecisión que tan metidas van en el carácter de este pueblo, y por otro, las consideraciones que puedan afectar a su política exterior, tan condicionada en cálculo y a veces en supercálculo por las conveniencias generales e inmediatas para la URSS como nación. Tal como está operando actualmente la constelación franco-inglesa respecto al fascismo, determina aquí, tal como yo puedo apreciarlo, la evitación de todo riesgo verdaderamente comprometedor ya sea de guerra ya de aislamiento diplomático, contribuyendo ello con mucho a regular su aportación a nosotros y las maneras de ésta. Otro factor no despreciable es, sin duda, el estado relativo de su producción, disponibilidades y el retrasado funcionamiento de su sistema de transporte en general. Los acontecimientos de China y la necesidad, bien explicable, de atender a la mejora y progreso del utillaje del Ejército Rojo, a la vista de tan amenazantes nubarrones como se observan, son también elementos que no dejan de contar en lo que a nosotros puede referirse.

Pascua daba en el clavo. La URSS tenía constreñimientos internos y externos. Su apoyo no podía pasar de ciertos límites. Dado lo que antecede llama la atención la disposición de Largo Caballero del 14 de abril de 1937 que dejó cesantes a todos los comisarios políticos. Se añadió a otra precedente, del 16 de febrero, por la que se limitaban los ascensos de los oficiales procedentes de las milicias al rango de mayor (comandante) del Ejército Popular. Ambas estaban orientadas inequívocamente contra los comunistas y no es de extrañar que éstos, incluidos los asesores, la vieran como tal. Dada la campaña del PCE contra el presidente del Gobierno, a la que aludiremos en el siguiente capítulo, lo menos que cabía pensar es que caían en mal momento por cuanto que de ellas podía desprenderse, como así ocurrió, un tufillo de provocación[38]. Quizá el ministro de la Guerra había deseado hacer una manifestación de fuerza. El propio Morel, que en su momento fue muy crítico cuando se creó el Comisariado de Guerra, temiendo que diera origen a una rivalidad con el mando militar, había revisado su opinión. La razón que adujo en sus informes a París hubiera sentado como un tiro en el Ministerio de la Guerra y también al propio Largo Caballero. Morel la encontraba, pura y simplemente, en «la nulidad del mando militar que, en la mayor parte de los casos, ha hecho ganar en relevancia la presencia de un civil enérgico, por inexperimentado que fuese». A lo largo de los últimos meses, continuó, «los comisarios de guerra han prestado servicios importantes y el número elevado de sus pérdidas muestra el ardor con el que se han lanzado al combate[39]». Éstas no son valoraciones soviéticas.

Morel reconocía que Largo Caballero había querido depurar el Comisariado, cuyos integrantes se habían seleccionado un poco al azar, y armonizarlo con la centralización a que aspiraba. Pero, y esto es importante, también deseaba eliminar ciertos «elementos extremistas» cuya actividad era dudosa e integrar más estrechamente a los comisarios en los cuadros de un ejército regular como el que se esforzaba por crear. Ello no obstante, sin mencionar adscripción política alguna, Morel indicó que no cabía engañarse pues «la gente sacrificada en esta reorganización representa para el Gobierno elementos peligrosos». Terminó afirmando que «el porvenir mostrará si esta tentativa podrá superar las fuerzas centrífugas liberadas por la crisis de julio de 1936[40]».

Un pequeño incidente da cuenta de cómo entendía Largo Caballero ciertos temas militares sensibles. El 5 de abril escribió a Prieto con suma urgencia. Le pidió que le suministrara algunos datos para remitirlos a los agregados militares extranjeros. Eran delicados y el ministro de Marina y Aire se tomó tiempo para responder. Lo hizo en los días en que estalló la crisis de los comisarios. Recordó que varios agregados aeronáuticos también le habían solicitado a él ciertas informaciones. De habérselas dado, les hubiesen proporcionado conocimientos que no descartaba pudieran estar en conexión con las que rogaban a Largo Caballero. Prieto tenía fundadas sospechas de que uno de los agregados (cuya embajada no identificó) trabajaba para una organización que no pertenecía al país que representaba. Evidentemente, un caso de espionaje. Darle, como deseaba, una relación del número de ataques realizados, duración de cada uno de ellos, número de aviones, cantidad y tipos de bombas utilizadas, forma de llevar a cabo el ataque, etc., era demasiado. No había garantía alguna de que tales informaciones no llegasen al enemigo. Por lo demás no existía obligación jurídica o moral de que llegasen a países que apoyaban la no intervención contra la República.

Es obvio que Largo Caballero se comportaba de forma increíblemente ingenua. Prieto, con toda cortesía, indicó:

Expuestas las consideraciones precedentes formuladas con carácter confidencial ante el amigo, yo espero tu resolución. Si no obstante creyeras que debe ser atendida la petición sin reparo alguno, lo haré, pero pesando en mí tu condición de presidente del Consejo, director de la política del Gobierno. Si la cartera de Guerra estuviese desempeñada por quien a la vez no ocupase la Presidencia del Consejo, mi respuesta sería rotundamente negativa[41].

El episodio es sintomático. Largo Caballero llevaba al frente del Ministerio de la Guerra más de medio año pero parecía dispuesto a suministrar un tipo de informaciones sumamente valioso que no sólo podían revelar las capacidades y debilidades de las fuerzas aéreas sino dar detalles también sobre la cooperación soviética en las mismas. Quizá el interés foráneo por las FAR tenía que ver con una mejora momentánea en la situación militar. Álvarez del Vayo escribió a Araquistáin el 22 de abril. Se sentía más animado en este ámbito aunque no descartaba un nuevo gran intento enemigo por el norte (ya a punto de materializarse). Afirmó que, en otras ocasiones, había conseguido contener a los comunistas pero que en aquellos momentos era difícil

porque están convencidos de que el decreto de Caballero sobre el Comisariado va a desplazar a los comisarios comunistas —que en su inmensa mayoría se han portado admirablemente— y por ahí no pasan. Anoche hablé con Gaikis. Está muy preocupado. Prevé una rápida agravación de la situación política. Lamentable —repito—, ahora que los del otro lado, del rebelde, se están deshaciendo. Como vé V., pues, en vez de caminar hacia la unidad vamos al encontronazo (AHN: Fondo Araquistáin, legajo 23/A 124A).

Palabras proféticas. Por supuesto, no eran sólo los comunistas los afectados. También lo eran los anarquistas pero las medidas se dirigían a cercenar, o ralentizar, la infiltración comunista en el Ejército Popular que era la que se intensificaba. Para muchos oficiales de carrera, o los que surgían en el fragor del combate, el PCE era una palanca y un apoyo apetecibles, por razones profesionales, de medro personal y, ¿por qué no decirlo?, de creencia en que detentaba una de las claves de la lucha, apoyado como estaba por la única potencia que brindaba su ayuda a la República. Si Francia o el Reino Unido hubieran hecho gestos similares, la situación anímica de los oficiales prorepublicanos verosímilmente se habría invertido. Pero estos países contribuían, en cambio, a apretar el dogal que ahogaba a la República.

Hay una radiografía soviética del Ejército Popular el mes de septiembre de 1937 hecha por el consejero jefe, general Shtern, en el informe reproducido por Rybalkin. El volumen total de efectivos ascendía a 382 505 personas, con 277 785 fusiles, 4016 ametralladoras ligeras y 4046 pesadas. Existían 170 tanques T-26 (los recibidos en total habían ascendido a 256) y 50 BT, amén de 117 blindados, la mayoría de producción local. El tanque se mostró, dijo, como una gran arma ofensiva de la infantería pero muy vulnerable a los antitanques y, si en general cabía extraer la conclusión de que el papel de la aviación resultó de mayor impacto que lo previsto, el tanque quedó por debajo de las expectativas. De aquí que fuese indispensable realizar cambios muy serios en la técnica, organización y empleo táctico. Los medios antiaéreos del Ejército Popular eran bastante pobres. Sólo Cartagena disponía de medios más o menos suficientes, pero el resto de los centros de gran importancia únicamente contaba con baterías muy antiguas. En Valencia, la capital, la defensa antiaérea era mínima (algo que también señaló Thompson, p. 121).

En aviación (que marcaba el desarrollo de todas las operaciones y la efectividad de la fuerza) se contaba sólo con 166 aparatos en condiciones de combatir. Había 19 para prácticas y se armaban 14 Vultee y Lockheed, retenidos en Francia desde diciembre de 1936 (estas cifras, de las que no hay por qué dudar, deberían reducir a sus justos límites las exageraciones, corrientes en la historiografía profranquista, sobre las aportaciones vía el país vecino). En el norte se contaba con otros 15, una cifra despreciable ante la pujante fortaleza de la Cóndor. Shtern reconoció que en el transcurso de 1937 la situación aérea había cambiado drásticamente. Si antes de Guadalajara la aviación republicana había sido superior o establecido un equilibrio con la franquista, desde abril el dominio del aire había pasado a ésta, cuya superioridad era más evidente en el caso de los bombarderos. Frente a los 130-150 aparatos modernos de que Franco disponía, los republicanos tenían 44 R-Z y 28 SB[42]. En realidad, sólo los últimos, porque la utilización de los primeros era muy limitada cuando el enemigo poseía potentes aviones de caza. Los R-Z eran de baja velocidad, muy vulnerables, constituían buenos blancos para la artillería antiaérea y no podían volar sin una fuerte protección de los cazas, que impedía a éstos su labor de defensa de la infantería contra los bombarderos enemigos.

Los resultados obtenidos por la aviación republicana durante las operaciones de Brunete en julio y de Belchite en agosto se vieron influidos por la tardanza de las tripulaciones en llegar y por la ausencia de instructores para incorporar a los pilotos españoles de los I-16. No fue posible utilizar parte de los aviones que se hallaban en buen estado. Por ejemplo, en Brunete sólo se emplearon 50 aviones de caza y 45 en Aragón. Más tarde pudo hacerse uso de la totalidad de los cazas (cerca de 85 I-15 e I-16[43]) pero con ello se agotaron las reservas[44]. Era obvio que el arma aérea se había convertido en el factor principal de los éxitos franquistas. Los bombarderos desempeñaron un gran papel en el norte. La aviación de Franco detuvo la ofensiva de Brunete (y ocasionó a los republicanos más de 4500 bajas). También obligó a los combatientes del Ejército Popular a desalojar sus posiciones fortificadas, sin necesidad de que los franquistas utilizasen la infantería[45]. De aquí que la aviación fuese la clave de la guerra. Si la República contase con suficientes elementos de bombardeo y de caza el Ejército Popular atacaría y vencería a la par que crecería drásticamente la efectividad de los demás tipos de armamento. Era indispensable un mínimo de 110-120 SB y de 200-250 cazas, además de los ya disponibles. A la vista de este diagnóstico convendría aclarar por qué la Unión Soviética, que experimentaba grandes dificultades para remitir suministros, no llegó a enviar los volúmenes que identificó Shtern. De nuevo surge aquí una futura línea de investigación que otros historiadores explorarán.

El informe ofrece también datos y consideraciones muy importantes sobre la influencia comunista en el Ejército Popular. El general Rojo había dicho a Shtern que el «80 por ciento del ejército sigue a los comunistas y por eso informé a Prieto que cualquier medida del Gobierno dirigida contra el PCE lo estaba inevitablemente en contra del ejército y le debilitaba». Rojo, señaló el consejero jefe, era un nacionalista procedente de la oficialidad profesional y no expresó convicciones políticas subrayando que razonaba como un militar obligado a tener en cuenta la realidad. La presencia comunista era mucho más elevada que la de cualquier otro partido y sobresalía en aviación, en las unidades de tanques y blindados, en el Ejército del Centro y en los cuerpos destinados en el sur. Había crecido en los últimos meses en el frente de Aragón. Ello había dado lugar a ataques contra el PCE por parte de los anarquistas y caballeristas e incluso por el propio Prieto en su calidad de ministro de Defensa. Además de la división n.º 14 (anarquista) de Mera, todas las brigadas (un total de 25) que participaron en las operaciones de Madrid tenían en su mayoría mandos comunistas. Éstos dirigían las mejores divisiones: la 11, de Líster; la 46, del Campesino y la 39, de Durán. El EMC no llevaba un registro oficial sobre la presencia comunista (aunque la seguía con atención) y no correspondía a los intereses de los asesores aconsejar que se realizara. Ahora bien, con información basada en los datos los consejeros soviéticos y del CC del PCE, Shtern intentó cuantificarla, teniendo en cuenta que «muchos de los comandantes, siguiendo instrucciones del PCE, son miembros de manera reservada, sin haber anunciado públicamente su afiliación[46]».

De los 11 comandantes de cuerpo considerados, había 5 comunistas, 2 simpatizantes, un republicano y 3 sin partido. De entre 47 comandantes de división, 28 eran comunistas, 3 simpatizantes, 3 socialistas, 4 republicanos, 4 anarquistas y 5 sin partido. De entre los 72 comandantes de brigada considerados, 56 eran comunistas, 3 simpatizantes, 2 socialistas, 2 republicanos, 6 anarquistas y 3 sin partido. No cabe, pues, duda alguna de que la presencia comunista era muy destacada. Shtern afirmó que se habían formado dos grupos: comunistas por un lado y oficiales profesionales y miembros de los demás partidos por otro. Las relaciones mutuas no eran buenas hasta el punto de que en ocasiones se saboteaba la ayuda entre ambos[47]. Shtern se había visto obligado a retener a los comandantes comunistas a fin de que no realizasen actuaciones peligrosas para el ejército en su conjunto y advirtió de ello al CC del PCE, a Prieto y a Negrín. Esto permite especular que, al igual que en el terreno estrictamente político, las valoraciones comunistas locales a veces divergían en el plano militar de las que pudieran tener los soviéticos.