Ernesto Navarro en el Eiger.

Nació en Fuencalderas, provincia de Zaragoza, el 15 de agosto de 1934. A finales de los años cincuenta era un joven fibroso e inquieto. Medía 1,59 metros, pesaba 58 kilos y era propietario de un taller de ebanistería en la calle de la Ripa, en la capital aragonesa. En el negocio le ayudaban Enrique, su hermano menor, y Gabriel Navarro, su padre. Navarro tenía un rostro apacible de sonrisa fácil, ojos negros pequeños y curiosos como los de un roedor, sobre los que lucía pobladas cejas tan oscuras como su pelo.

Flaco y ágil, con la musculatura bien definida, era capaz de trepar a cualquier sitio, la escalada era en él un ejercicio innato. Y de tanto verlo encaramado a los árboles, sus amigos le apodaron el Ardilla. Durante su niñez en Fuencalderas, un remoto pueblo del prepirineo, destacaba en la escuela por su aguda inteligencia y su gran locuacidad. No era un niño como los demás y aprendía rápidamente. La primera vez que viajó a Zaragoza para visitar a su padre en la prisión de Torrero, encarcelado por su participación en el bando perdedor de la Guerra Civil, de regreso ofreció una detallada descripción de la ciudad a sus amigos, que le miraban con admiración mientras él describía los tranvías y los edificios apiñados entre las calles como si fuesen decorados de Hollywood.

Ernesto Navarro en el Eiger.

Gabriel Navarro, padre de Ernesto, era un hombre de ideas liberales, que educó a sus hijos alejados de la rigidez que imperaba en las jerarquías familiares de los pueblos de Aragón. Mientras que los niños trataban a sus padres de usted, en casa de los Navarro se tuteaban. «Nadie es mejor que nadie», decía Gabriel cuando le preguntaban las razones. Quizás esa niñez flexible que vivió Ernesto, esa amplitud de miras sin sentirse avasallado por órdenes incomprensibles, hicieron que un niño destinado a ser labriego o pastor se afanase en la búsqueda de algo más.

El 18 de julio de 1936 Gabriel Navarro se vio obligado a abandonar el pueblo como consecuencia del alzamiento nacional. Aquel día un camión llegó desde Ejea de los Caballeros, y en él montaron a punta de fusil a todos los sospechosos de pertenecer a un sindicato. Fueron trasladados a Zaragoza y finalmente fusilados. Gabriel se salvó por muy poco; su mujer María le avisó mientras araba en el campo y escapó escondido por los bosques como un animal. Atravesó el río Gállego y cruzó campo a través hasta unirse, cerca de la Sierra de Guara, al ejército republicano, con el que luchó hasta su derrota y posterior exilio en Francia. Acabó recluido en un campo de concentración durante varios meses. Gabriel, cansado y preocupado por el futuro de su familia, decidió regresar a España amparado por una amnistía que nunca se cumplió. A su llegada, pasó casi un año de prisión entre Burgos y Zaragoza, mientras su mujer se esforzaba por salir adelante. Cuando en 1941 Ernesto, con siete años de edad, fue a visitar a su padre a la cárcel de Zaragoza, encontró a un hombre simpático y desconocido, afectado de una delgadez extrema. Le costó imaginar que aquella silueta esquelética fuese el padre del que tanto había oído hablar en las conversaciones junto a la lumbre.

Foto de familia Navarro Castán. De pie Gabriel Navarro, padre de Ernesto, y su madre. María Castán. A la izquierda, su hermana Tica y Ernesto (a la derecha). El abuelo de Ernesto fue el último del pueblo de Fuencalderas en abandonar la vestimenta tradicional aragonesa.

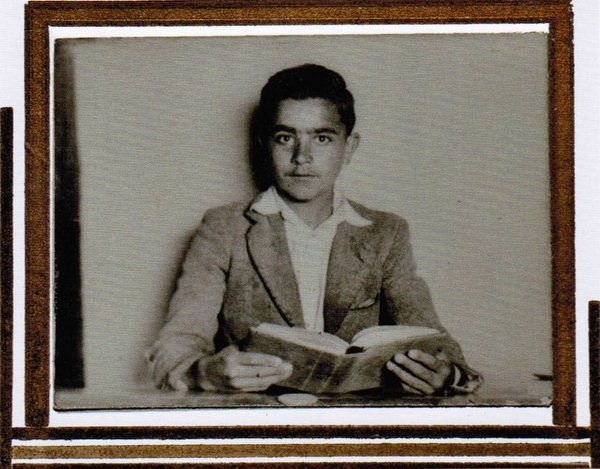

Ernesto Navarro de niño.

A los 14 años Ernesto Navarro dejó Fuencalderas y consiguió un trabajo de peón en la ebanistería Alfredo Arias de Zaragoza, donde perfeccionaría el oficio al que se dedicaría el resto de su vida. Durante aquellos primeros tiempos de incertidumbre económica Navarro se alojaba en una pensión a la que llegaban inquilinos desde todos los pueblos de Aragón: la pensión de la señora Isabel. A cambio de un pago casi simbólico y cuatro kilos de pan que su hermana Escolástica enviaba cada viernes desde el pueblo, Ernesto vivía monacalmente. Era la época de la escasez, de las cartillas de racionamiento y, aunque en la España rural no faltaban algunos artículos básicos, en la ciudad el pan era un objeto de lujo.

Ernesto Navarro (izquierda, a caballo).

Tras la llegada de Ernesto a Zaragoza, su padre Gabriel y sus hermanos Tica y Enrique decidieron mudarse con él a la capital. Su madre, María, había fallecido prematuramente en 1945. La pensión no era lugar para todos y vivieron primero en una habitación alquilada en casa de unos amigos y posteriormente deambularon por varios pisos compartidos con otras familias. En cada habitación dormían cinco o seis personas, y la cocina, casi siempre estrecha y mugrienta, era compartida por todas las mujeres y sus proles de niños hambrientos. Cuando la situación económica de los Navarro lo permitió, gracias a un nuevo taller de carpintería en la calle Larripa, se mudaron a un apartamento para ellos solos, a cambio de limpiar la escalera. Era un lugar minúsculo al fondo de la calle Latasa, pero se les antojaba grande y limpio como un palacio después de sus anteriores viviendas.

Ernesto era un hombre tranquilo, con un carácter propenso a la broma, y se conducía con una parsimonia casi mística que acompañaba de un discurso escaso y contundente. Era uno de esos hombres que parecen tener un metro grabado en la lengua. Siempre ajustaba la palabra a la ocasión. Era un hombre pragmático e ilusionado que emprendía proyectos con tranquilidad.

Ernesto Navarro en Fuencalderas.

Quizás la opresión de los primeros años de intenso trabajo en la ebanistería y la política paternalista del régimen hicieron que entre las escasas oportunidades de ocio eligiera la montaña, en busca de un respiro, de un lugar donde las normas no imperasen sobre los actos.

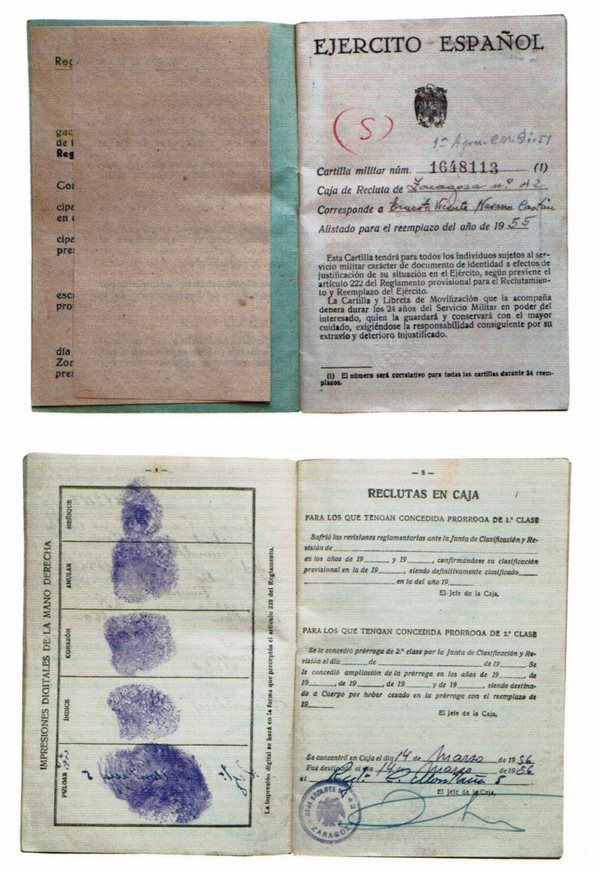

Tuvo contacto con la escalada durante el servicio militar en el Regimiento de Cazadores de Montaña, en el año 1957. Allí trabó amistad con Roberto Ligorred y Luis Lázaro el Negro, con quienes escaló por primera vez en Riglos.

Cartilla del servicio militar de Ernesto Navarro.

Dado el entusiasmo de Navarro con la montaña, Lázaro le introduce en la sociedad Montañeros de Aragón, donde conoce a los escaladores de Zaragoza, entre ellos a Alberto Rabadá.

El 12 de junio de 1957, Ernesto Navarro y su compañero Antonio Virgili realizaban su primera prueba de fuego en el macizo de Riglos: la travesía de las cinco puntas del Mallo Firé. No era una escalada excesivamente técnica, pero representaba un reto importante para la escasa experiencia de los montañeros. Antes de llegar a la punta conocida como Mallafré, Ernesto encabezaba la cordada y progresaba sin colocar ningún seguro. Había superado siete metros desde el estrecho collado donde le aseguraba su compañero cuando un agarre se desprendió y él cayó fracturándose una pierna. Varios vecinos de Riglos oyeron los gritos de socorro y acudieron en su auxilio con una escalera a modo de camilla. Trasportaron a Navarro por las empinadas pedreras y lo cargaron a lomos de una mula poco pacífica, empeñada en desembarazarse del cuerpo del herido. Le depositaron en el nuevo apeadero de Riglos y volvió dolorido y angustiado a Zaragoza. Un año después Navarro regresó a Riglos y escaló una de las grandes rutas de los mallos: la primera a la vía Luis Villar del Mallo Firé junto con Luis Lázaro y Roberto Ligorred, durante los días 3 y 4 de agosto de 1958. Fue una increíble ascensión para tres muchachos desconocidos en el panorama montañero aragonés.

Ernesto Navarro en Riglos.

El reconocimiento de aquellas ascensiones en Riglos no tardó en llegar y Navarro fue admitido como miembro del Grupo de Escalada de Montañeros de Aragón. Cada jueves frecuentaba la sede del grupo, ilusionado, buscando un compañero entre las personalidades ya consagradas de escaladores, como Montaner, Bescós y Rabadá. No era fácil encontrar a quien estuviera dispuesto a escalar con un novato, hasta que Navarro se topó con otro joven escalador llamado Gregorio Villarig, un muchacho bajito y delgado, con una agilidad y una motivación asombrosas. Durante aquellos años, Ernesto aprendió a moverse con soltura en la precaria roca conglomerada de Riglos; formando cordada con Villarig, ambos realizaron varias memorables escaladas: la repetición del Puro y la primera repetición de la arista norte del Mallo Pisón, a los pocos días de ser inaugurada por los catalanes Anglada y Guillamón, fueron algunas de ellas. Cada sábado tomaban el tren después de trabajar durante todo el día y, como sólo disponían de la mañana del domingo para realizar las ascensiones, pues el tren regresaba a primera hora de la tarde, consiguieron horarios rapidísimos sin ningún entrenamiento. No era una cuestión de técnica o competitividad, simplemente presionados por las circunstancias debían escalar lo más rápido posible para poder llegar al taller al día siguiente.

Los domingos en los que Ernesto no tomaba el tren para ir a Riglos, recorría con su cuadrilla de amigos el paseo de la Independencia y luego bailaban en los primeros guateques de un local del barrio de Torrero, amenizados por un tocadiscos portátil. Durante esos días ociosos, Navarro vestía pulcramente. Solía llevar traje de chaqueta cruzada, camisa y corbata.

Ernesto Navarro (abajo, primero por la derecha).

Pese a que era un joven atractivo y de buen carácter, nunca se le conoció pareja, a excepción de una dependienta con la que se paseaba de vez en cuando, hasta que un día ella le puso en una encrucijada. «O la montaña o yo», le dijo. Ernesto, fiel a sus ilusiones, eligió la montaña.