Cinco hombres cabalgaban por el serpenteante camino que conducía a San León; uno de los jinetes, con voz ronca y monótona, canturreaba:

«Al alborear la aurora de un día de mayo

Brady llegó en el tren de la mañana.

Brady llegó con el Lucero del Alba.

¡Y le disparó al señor Duncan detrás de la barra!»

—¡Basta! ¡Cállate de una vez! —fue el más joven de los jinetes quien protestó así. Un muchacho flaco con el pelo como la estopa, un toque de palidez bajo su tez bronceada y brasas ardiendo en sus ojos rebeldes.

El hombre más grande y corpulento de los cinco sonrió ampliamente.

—Bucky está nervioso —burlóse con malicia—. No quieres convertirte en un vulgar forajido como nosotros, ¿no es así, Bucky?

El más joven clavó en él una mirada fulminante.

—¡Que se te llene el gaznate de llagas por lo que has dicho, Jim! —gruñó.

—Te revuelves como un gato montés —respondió tranquilamente Jim el grande—. Pensé que no seríamos capaces de ponerte sobre tu caballo asilvestrado para dirigirnos a San León sin golpearte antes en la cabeza. La única ocasión en que se hace patente tu sangre Laramie, Bucky, es cuando manejas esos endiablados puños tuyos.

—Ahora no es ningún honor ser un Laramie —estalló Bucky—. Tú, Luke, Tom y Hank estáis arrastrado nuestro apellido por el barro. Durante los últimos tres años os habéis vuelto peores que una manada de lobos hambrientos: robando ganado vacuno y caballos; asaltando a ciudadanos honrados e inocentes; ¿y por qué, si toda la región está al borde de la ruina? Y ahora os dirigís a San León para asestarles el golpe final: asaltar el Banco Ganadero, cuando sabéis bien que los préstamos que los rancheros reciben de ese banco es todo lo que les mantiene en pie. El viejo Brown, su director, se estruja hasta la médula para ayudar a esa buena gente.

Tragó saliva y se esforzó en contener las lágrimas que traicionaban su extrema juventud. Sus hermanos sonrieron con indulgencia.

—Es la última vez —les aseguró con amargura—. ¡Nunca más os acompañaré en otra de vuestras incursiones!

—Esta será también la última vez para todos nosotros —dijo Jim el grande llevándose a la boca un pedazo de tabaco para mascar—. Nos retiraremos después de haber terminado este «trabajo». Viviremos en México como hombres honrados.

—Eso será si no nos captura la patrulla ciudadana y nos ahorcan a todos —repuso Bucky con indignación.

—Esa no es una posibilidad —la pachorra de Jim el grande no se inmutó ante el comentario del joven—. Nadie más que nosotros conoce el camino que une los pozos secretos de agua a través del desierto. ¿Quién se atrevería a seguirnos allí? Una vez fuera de la ciudad nos dirigiremos al sur, hacia la frontera, ¡y ni el diablo en persona podrá echarnos el guante!

—Me pregunto si no tropezará alguien alguna vez con nuestro escondite secreto en las montañas de Los Diablos —reflexionó Hank.

—Lo dudo. Está demasiado bien oculto. Al igual que la ruta del desierto, nadie salvo nosotros conoce los senderos que serpentean entre las montañas. Esos caminos nos servirán bien. ¡Recuerda todos los bueyes y caballos que hemos ocultado allí, y los que hemos conducido a través de las montañas hasta México! ¡Cuántas veces nos habremos reído ahí arriba hasta reventar, mientras la patrulla ciudadana nos perseguía describiendo en vano círculos alrededor!

Bucky murmuró algo entre dientes; no guardaba buen recuerdo de esa recóndita cueva entre las estériles cumbres de Los Diablos. Tres años antes, había seguido a regañadientes a sus hermanos hasta ella desde el pequeño rancho en las colinas donde el viejo Laramie y su esposa habían consagrado inútilmente sus vidas al trabajo honrado. La vieja vida, cuando sus padres vivían y mantenían a raya a su salvaje descendencia, había sido dura y monótona, pero carecía de la amargura que experimentó cocinando y cuidando el hogar de sus hermanos en ese escondido antro desde el que habían asolado la región. Cuatro hombres buenos se habían vuelto malos… sumamente malos.

San León yacía como un animal indolente dormitando bajo el calor del desierto, mientras los cinco hermanos cabalgaban hasta las puertas del Banco Ganadero. Nadie pareció advertir su aparición; el saloon La Veta Roja, el lugar de encuentro favorito del elemento masculino de San León, estaba situado en el extremo opuesto de la ciudad y quedaba fuera de la vista tras la ligera curva de la calle principal.

No fue pronunciada palabra alguna. No era necesario: cada uno de los hombres conocía su parte de antemano. Los tres Laramies mayores se escurrieron ágilmente de sus sillas de montar, tirando sus riendas a Bucky y a Luke, el segundo más joven. Se introdujeron en el banco acompañados por el suave tintineo de sus espuelas y el crujido de la piel, cerrando la puerta tras de ellos.

El rostro de Luke permaneció impasible como una máscara mientras sujetaba tranquilamente un cigarrillo, sus ojos empero, brillaban entre los párpados entornados. Por el contrario Bucky sudaba y temblaba, retorciéndose nerviosamente en su silla de montar. Por algún raro giro del destino, solo uno de los cachorros Laramies había heredado toda la honestidad que sus padres acertaron a transmitir. Había mantenido sus manos limpias hasta aquel momento. Ahora, a pesar de sí mismo, se veía marcado con el fatídico estigma familiar.

Se sacudió convulsivamente cuando un arma de fuego tronó en el interior del banco; como si del eco del anterior se tratara, llegó hasta sus oídos el sonido de otra detonación.

Luke sostenía su Colt con una mano y mantenía un pie fuera del estribo; al fin los tacones de seis botas repiquetearon sobre el entarimado, y las puertas del banco se abrieron como en una explosión para vomitar a los tres forajidos a la carrera. Sujetaban abultadas sacas de lona y la manga de Hank estaba teñida de rojo.

—¡Laramies, cabalgad como diablos! —gruñó Jim el grande espoleando a su bayo ruano—. Ese viejo loco de Brown disparó sobre Hank. ¡Maldito bastardo! Lo he dejado tieso como la mojama para los restos.

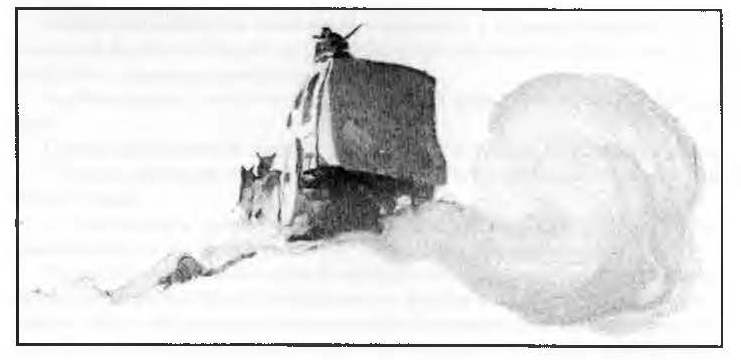

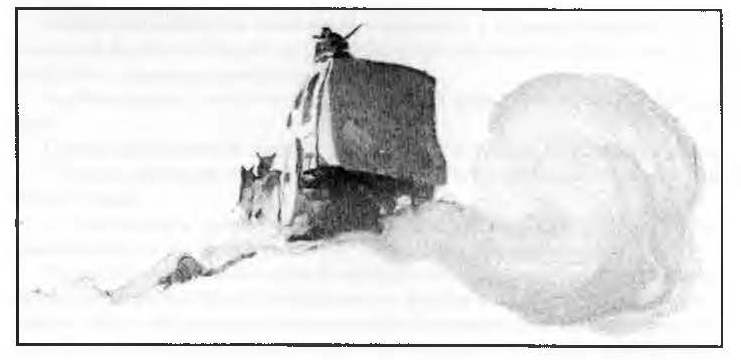

E igual que demonios cabalgaron, directos calle abajo hacia el desierto, aullando y disparando al aire a su paso. Pasaron como relámpagos frente a las casas mientras sus ocupantes contemplaban la escena estupefactos; dejaron atrás almacenes donde torpes tenderos de rostros coriáceos manejaban rutilantes armas de fuego. Se escabulleron entre la lluvia de plomo que inútilmente vertía una multitud excitada y desconcertada frente a La Veta Roja, y se lanzaron al galope en dirección al desierto que se extendía al sur de San León.

Mas no era exactamente el desierto su inmediato destino; pues cuando doblaron la última curva de la sinuosa calle y llegaron frente a la última casa del pueblo, se toparon con la barbada figura de Pop Anders, veterano sheriff del Condado de San León. La nudosa mano diestra del viejo defensor de la ley, descansaba sobre el antiguo Colt de acción simple que colgaba sobre el muslo; su siniestra se alzaba en un aparentemente inútil gesto para que se detuvieran.

Jim el grande maldijo, tironeó de las riendas y el gran ruano patinó hasta detenerse.

—¡Apártese de nuestro camino, Pop! —rugió Jim—. No deseamos hacerle daño a usted.

Los ojos del viejo soldado brillaban con justa ira.

—Robando el banco esta vez, ¿eh? —dijo con furia fría y contenida, con la vista fija en las sacas de lona—. Y probablemente después de haber derramado algo de sangre, ¿no es así? Gracias a Dios que Frank Laramie murió antes de poder saber qué clase de alimañas tenía por hijos. No contentos con robar nuestro ganado hasta dejarnos prácticamente en la ruina, teníais que asaltar nuestro banco y dejarnos sin el poco dinero que nos queda para comenzar de nuevo. ¿Por qué, maldita escoria humana? —gritó el viejo, perdiendo el control de repente—. ¿No hay nada por despreciable y ruin que sea de lo que no seáis capaces?

Detrás de ellos empezóse a oír el ruido de pies a la carrera y el golpeteo de las armas. Los airados parroquianos de La Veta Roja se estaban acercando.

—¡Maldito viejo! ¡Ya nos ha hecho perder demasiado tiempo! —rugió Luke, espoleando su caballo, encabritándolo y haciéndolo relinchar frente a la indómita figura—. Apártese de nuestro camino, o…

El viejo Colt de simple acción apareció en la nudosa mano del sheriff. Dos tiros rugieron al unísono y el sombrero de Luke salió disparado de su cabeza. Pero Pop Anders cayó de bruces sobre el polvo con un balazo en el corazón, y la banda de los Laramies partió al galope hacia el desierto levantando una polvareda que cegó a sus descorazonados perseguidores, que habían montado a toda prisa.

Solo el joven Buck Laramie osó mirar hacia atrás, para ver cómo se abría la puerta de la última casa y salía de ella corriendo una muchachita con coletas hacia la figura inmóvil tendida en la calle. Era Judy, la hija del sheriff. Ella y Buck habían asistido a la misma escuela cuando eran niños, antes de que los Laramies se retiraran a su santuario de buitres en Los Diablos. Buck siempre había sido su campeón. Ahora caía ella de hinojos sobre el polvo junto al cadáver de su padre, buscando frenéticamente una chispa de vida donde no podía haber ya ninguna.

Una ardiente bruma carmesí flotaba ante los ojos de Buck Laramie cuando volvió su rostro lívido hacia sus hermanos.

—¡Demonios! —protestó Luke inquieto—. Yo no pretendía darle matarile, en serio. El viejo zorro nos habría colgado a los cinco de haber tenido la oportunidad; pero, de todas formas, yo no tenía la intención de matarlo.

Algo se quebró en el cerebro de Bucky.

—¡Tú no tenías la intención de matarlo! —gritó—. No, ¡pero lo hiciste! Él estaba en lo cierto cuando dijo que no sois más que un hatajo de alimañas ¡No hay nada demasiado sucio para vosotros! —Blandió amenazadoramente un puño cerrado en el paroxismo de su ofuscamiento—. ¡Escoria inmunda! —sollozó—. Cuando crezca volveré aquí, restituiré uno a uno cada dólar que hayáis robado y desagraviaré cada vida que hayáis segado. ¡Lo haré tanto si esta buena gente me ayuda a ello o si me cuelgan por intentarlo!

Sus hermanos no respondieron. No lo miraron siquiera. Jim el grande tarareaba rotunda y distraídamente:

«Unos dicen que le disparó con un treinta y ocho,

otros que lo hizo con un cuarenta y uno;

pero yo os digo que le disparó con un cuarenta y cuatro.

Porque lo vi cuando yacía en el suelo del bar».

Bucky se calmó, se hundió en su silla y se condujo tristemente. San León y su antigua vida iban quedando atrás. En algún lugar detrás del nebuloso horizonte, más allá del ardiente desierto que se extiende hasta la frontera mexicana, le aguardaba su inmediato destino. Y su destino aparecía inextricablemente entrelazado al de sus hermanos. Él’también era un forajido y debía permanecer con el clan hasta el final de su último viaje.

***

Algún ángel de la guarda debió incitar a Buck Laramie a inclinarse hacia delante para acariciar la cabeza de su agotado alazán, porque en ese mismo instante una bala atravesó el ala de su sombrero en lugar de su cabeza.

Llegó como un acontecimiento inesperado, pero su reacción fue instantánea. Saltó de su caballo y se lanzó hacia la protección de una colina de arena movediza; un segundo proyectil levantó una nube de polvo en sus talones. Pronto quedó a cubierto, observando en torno con recelo y Colt en mano.

La copa de un sombrero blanco asomó por encima de un banco de arena, a unas doscientas yardas delante de él. Laramie disparó rápida y repetidamente en su dirección, aunque era consciente, mientras apretaba el gatillo, de que la distancia era excesiva y el objetivo demasiado pequeño para su preciso revólver de seis tiros. Sin embargo, la punta del sombrero desapareció.

—No corras riesgos, Buck —dijo Laramie para sí—. Y ahora, ¿quién demonios será ese tipo? Aquí estoy yo a solo una hora a caballo de San León y ya está la gente tendiéndome emboscadas. Mal presagio para la tarea que tengo entre manos. ¿Puede tratarse de alguien que me conoce, después de tantos años?

No creía posible que nadie pudiera reconocer al larguirucho y bisoño muchacho de hacía seis años, en el hombre broncíneo y endurecido que volvía a San León para cumplir la promesa que había hecho mientras cabalgaba con su clan hacia el sur, con dos hombres muertos y un banco desvalijado a sus espaldas.

El sol caía como el plomo derretido y la arena bajo el cuerpo de Laramie parecía un brasero. Su cantimplora colgaba de la silla y su caballo quedaba lejos de su mano, echado bajo unos matorrales de mezquite. Otro francotirador podría rematar el trabajo desde un punto en que su rifle estuviera fuera del alcance del revólver de Laramie… o podría disparar sobre el caballo, condenando a Buck a marchar a pie por el desierto.

En el mismo instante en el que el siguiente disparo de su atacante silbaba junto a su refugio, Buck se lanzó acuclillado a la carrera hasta el montículo arenoso más cercano, situado a la derecha y ligeramente adelantado respecto a su posición original. Quería enfrentarse cara a cara con su desconocido enemigo.

Serpenteó de matorral en matorral y avanzó en cortas carreras entre estrechas franjas de campo abierto aprovechando cada roca, cada cactus y cada duna, con el plomo silbando ávido de su carne durante todo el trayecto.

El tirador oculto había adivinado su propósito y, obviamente, no tenía ningún deseo de entablar un duelo a corta distancia. Permaneció escupiendo plomazos cada vez que Laramie mostraba una pulgada de piel, tela o cuero, y Buck contaba los disparos. Estaba ya a tiro de pistola de la barra de arena cuando supuso que el rifle del tipo estaba vacío.

Poniéndose temerariamente en pie cargó directamente contra su emboscado enemigo, mientras su Colt al rojo vivo no paraba de rugir. Había contabilizado mal las detonaciones del rifle, pues un proyectil atravesó una holgura de la tela de su camisa. Pero entonces el Winchester enmudeció, y Laramie castigó la cresta de la duna con una andanada de plomo de modo que el tirador, naturalmente, no se atrevió a mostrarse lo suficiente como para alinearse con la mira de su pistola.

Pero es importante contabilizar cuidadosamente las detonaciones de un revólver y, cuando disparó su última bala, Laramie se ocultó tras una elevación del terreno y comenzó desesperadamente a introducir cartuchos en su vacío tambor: no había logrado alcanzar la barra de arena en el primer intento, pero a la siguiente oportunidad lo conseguiría… a menos que el plomo caliente lo dejara muerto en el camino. El tamborileo de unos cascos llegó de repente a sus oídos y, mirando por encima de su refugio, vio un vistoso caballo pinto más allá del límite de la arena galopando en dirección a San León.

Su jinete llevaba un sombrero blanco.

—¡Maldita sea! —Laramie colocó el cilindro en su lugar y disparó una bala al jinete que se alejaba rápidamente. Pero no repitió el tiro. Fuera quien fuese su enemigo, ya estaba más allá de su alcance.

—Supongo que el enfrentamiento se había vuelto demasiado cercano para él —rumió Buck mientras se volvía en busca de su caballo—. ¡Demonios!, tal vez no deseaba que le echaran la vista encima. ¿Pero por qué? Nadie por estos lares sería tan tímido a la hora de disparar sobre un Laramie, si lo reconocía como tal. Pero ¿quién puede saber que yo soy un Laramie?

Se aupó a la silla e, indolentemente, dio una palmada a sus alforjas; el débil tintineo resultante lo alivió. Aquellas bolsas estaban cargadas con cincuenta mil dólares en águilas de oro, y cada centavo estaba destinado al pueblo de San León.

—Esto ayudará a saldar la deuda que hemos contraído los Laramies por todo el dinero que robaron mis hermanos —confió al indiferente alazán—. Mas cómo restituiré las vidas que segaron es algo que aún debo averiguar… De algo sí estoy seguro: ¡no fracasaré!

Aquel oro representaba todo lo que había acumulado por la venta del ganado y las propiedades de los Laramies en México: propiedades adquiridas con dinero robado de San León. Le pertenecían por derecho de herencia, pues él era el único superviviente de la familia. Jim el grande, Tom, Hank y Luke… todos habían encontrado el final de sus torcidos caminos en ese país sin ley al sur de la Frontera. Murieron en la misma posición en la que vivieron: frente a sus asesinos y con pistolas humeantes en sus manos. Se habían esforzado por vivir honradamente en México, pero la sangre corrompida y salvaje latía aún fuertemente en sus venas. El destino había repartido sus cartas y Buck lo contemplaba todo como una pizarra borrada, como un expediente cerrado… a excepción del destino de Luke.

Ese recuerdo seguía inquietándole vagamente, mientras se aproximaba a San León para reparar los agravios hechos por sus descarriados hermanos.

—Los testigos dijeron que fue Luke quien empezó —murmuró—. Pero no era propio de él mezclarse en una vulgar pelea de cantina. Es extraño que el tipo que lo mató se largara tan rápido tratándose, supuestamente, de una pelea justa.

Apartó de sí el viejo dilema y revisó el reciente ataque que había sufrido.

—Si el francotirador sabía que soy un Laramie podría tratarse de cualquiera. Pero ¿cómo podía saberlo? ¡Joel Waters no me traicionaría nunca!

No, él no hablaría jamás, y el viejo Waters, amigo del padre de Laramie desde tiempo inmemorial y propietario del rancho Boxed W, era el único hombre que sabía que Buck Laramie regresaba a San León.

—San León al fin, ruano mío —murmuró mientras coronaba la última colina de arena del desierto que se extendía hasta los límites de la ciudad—. La última vez que lo vi fue en circunstancias más… ¡pero qué diablos!

Se sobresaltó y se puso rígido cuando una ráfaga de disparos atronó sus oídos. «¿Una refriega en San León?» Espoleó a su cansado caballo pendiente abajo. Solo dos minutos más tarde la historia se repetiría…

Mientras Buck Laramie cabalgaba camino de San León, una imagen captó su atención y lo retrotrajo a un día concreto de hacía seis años. Pues galopando calle abajo se lanzaban seis jinetes, gritando y disparando al aire como salvajes. En cabeza marchaba uno que, con su enorme corpachón y sus ademanes desgarbados, bien podría haber sido Jim Laramie el grande, vuelto de nuevo a la vida. Detrás de ellos los parroquianos de La Veta Roja, despertados a la fuerza de su modorra, disparaban tan ferozmente y con tan poca efectividad como aquel otro día en que el plomo caliente barrió San León. No había más que un hombre obstaculizando el camino de los bandidos: un hombre que permanecía inmóvil, con las piernas separadas y las armas en la mano, en el tramo de carretera inmediatamente anterior a la última casa de San León. Solo; como lo estuviera el viejo Pop Anders aquel día… y había algo en ese hombre que a Laramie le recordaba al anciano sheriff, aunque pareciera muchísimo más joven. En una ráfaga de lucidez Laramie lo reconoció: era Bob Anders, hijo de la víctima de Luke. Él también lucía una estrella de plata en el pecho.

Mas en esta ocasión Laramie no permanecería impasible viendo cómo un sheriff era vilmente asesinado. Con la rapidez nacida de seis duros años detrás de la frontera, se decidió y actuó en consecuencia. La gravilla salió despedida cuando su alazán se encabritó, afirmándose sobre las patas traseras y echando atrás la cabeza; y en un solo movimiento Laramie estaba fuera de la silla y de pie junto al sheriff, con las piernas flexionadas y su revólver de seis tiros amartillado y listo para hablar. Esta vez dos hombres, y no uno solo, se enfrentarían al peligro.

Laramie vio, mientras se precipitaban hacia ellos, que los rostros de los jinetes estaban cubiertos con máscaras y que el odio los apuñalaba a través de ellas. Ningún Laramie había ocultado nunca su cara. Su Colt vibraba con cada detonación. Junto a él, las armas del joven sheriff no paraban de escupir fuego y plomo.

El compacto grupo de forajidos se dividió a resultas de aquel tiroteo. Uno de ellos, que llevaba una faja mexicana en lugar de cinturón, quedó inclinado en su silla aferrándose desesperadamente al cuerno de la misma. Otro, cuyo brazo derecho colgaba fracturado, luchaba contra su bestia enloquecida por el dolor tras encajar una bala destinada a su jinete.

El hombre corpulento que había encabezado la carga agarró al tipo de la faja mejicana, que ya empezaba a escurrirse blandamente de la silla, y lo atrajo hasta acomodarlo en su propia montura; a continuación huyó a través de la carretera zambulléndose al galope en un pedregoso lecho seco. Los demás lo siguieron. El hombre con el brazo roto abandonó su montura enloquecida y agarró las riendas del caballo sin jinete. Bestias y hombres saltaron por encima del borde del lecho y quedaron ocultos a la vista envueltos en una espesa nube de polvo.

Anders gritó y empezó a cruzar la calle a la carrera, pero Laramie lo detuvo echándolo hacia atrás.

—¡Van embozados! —gruñó él, enviando a su alazán al galope a un lugar seguro con una palmada en la grupa—. ¡Tenemos que ponernos a cubierto, pronto!

El buen juicio del sheriff se sobrepuso entonces a su excitación, dio media vuelta y se lanzó hacia su casa gritando:

—¡Sígueme, forastero!

Las balas silbaron tras ellos desde el barranco cuando los forajidos tomaron posiciones allí. La puerta se abrió hacia dentro antes de que la mano extendida de Anders la tocara, y este atravesó el umbral a grandes zancadas sin cuidado alguno. El plomo golpeó las jambas y las astillas volaron cuando Laramie entró agachado tras el de la estrella; tropezó luego con algo blando y cálido que jadeaba y cayó al suelo por el impacto. Mirando fijamente hacia abajo, Buck se encontró cara a cara con la primorosa visión de una belleza femenina que le cortó el aliento, incluso en aquellas difíciles circunstancias. Con un grito de asombro se inclinó y levantó a la muchacha que estaba frente a él. La recorrió con mirada escrutadora desde la rubia cabellera alborotada a los pantalones de pana y las botas de montar de tacón alto. Ella parecía demasiado desconcertada para poder hablar.

—Lo siento… señorita —tartamudeó Laramie—. Espero no haberla hecho daño. Yo estaba… bueno, iba a… —la rotura violenta de un cristal de la ventana y el zumbido de un proyectil interrumpieron sus trémulas disculpas. Apartó a la muchacha del área de la ventana y, al instante siguiente, se acuclilló junto a la misma para lanzar su plomo allí donde una nube de humo denunciaba la presencia de un tirador.

Anders terminó de bloquear la puerta y retiró un Winchester de un armero clavado a la pared.

—¡Judy, escóndete en el cuarto trasero! —ordenó, apostándose de hinojos junto a la ventana al otro lado de la puerta—. Socio, no te conozco… —subrayaba sus observaciones con rápidos disparos— pero te estoy muy agradecido.

—Hilton es mi nombre —murmuró Laramie, apuntando a la lejanía con la mira del cañón de su revólver—. Pero mis amigos me llaman Buck… ¡Maldita sea su sangre!

Su bala había mordido el polvo sin causar daños en la cresta del barranco, y su arma estaba vacía. Mientras buscaba los cartuchos, un Winchester fue colocado en sus manos y, sorprendido, volvió la cabeza para contemplar de lleno el rostro perturbadoramente hermoso de Judy Anders. Ella no había obedecido la orden de su hermano, sino que había tomado un rifle cargado del armero y se lo había llevado a Laramie, cruzando a gatas la estancia para mantenerse por debajo de la línea de fuego. Buck casi se olvidó de los hombres al otro lado del camino, mientras miraba los profundos ojos claros que ahora brillaban emocionados. Con vertiginosa fascinación admiró la flor de durazno de sus mejillas y sus labios rojos y carnosos.

—¡Gra… gracias, señorita! —balbuceó—. Esta locomotora es justo lo que necesitaba. Y disculpe mi lenguaje. Yo no sabía que aún estuviera en la sala…

Se agachó automáticamente cuando una bala traspasó el umbral, desgarrando la madera y lanzando esquirlas como una sierra circular. Apoyando su Winchester en el alféizar de la ventana se puso a trabajar. Pero su mente estaba todavía aturdida, y recordó una patética e inmóvil figura tendida en el polvo de esa misma carretera, y una niña con coletas arrodillada junto a ella. Aquella muchacha ya no era una niña, sino una hermosa mujer; y él… él seguía siendo un Laramie… y el hermano del hombre que asesinó a su padre.

—¡Judy! —había pasión en la voz de Bob Anders—. ¿Vas a salir de aquí? ¡Escucha! Alguien está llamando a la puerta de atrás. Los dejarás entrar y te quedarás allí quietecita, ¿lo harás?

Esa vez ella obedeció, y unos segundos más tarde media docena de pares de botas resonó en la habitación, cuando algunos parroquianos de La Veta Roja que se habían deslizado por un camino trasero hacia la cabaña sitiada accedieron a ella.

—Su objetivo era el banco, por supuesto —anunció uno de ellos—. No consiguieron nada aunque sabe Dios que lo intentaron. Ely Harrison empezó a soltar plomo en el mismo instante en que vio a los enmascarados franqueando la entrada. No hirió a ninguno, y por fortuna los balazos dirigidos a él cuando huyeron a toda prisa no lo alcanzaron. El valor de Harrison me ha sorprendido… No confiaba mucho en él antes de ahora, pero ha demostrado que está dispuesto a luchar por su dinero… y el nuestro.

—Los mismos buitres carroñeros, naturalmente —gruñó el sheriff mirando con recelo entre los fragmentos irregulares de los astillados paneles de la ventana.

—Seguro. Esos malditos Laramies de nuevo. Liderados por Jim el grande, como de costumbre.

Buck Laramie saltó como un resorte, dudando de lo que acababa de oír. Giró la cabeza para mirar a los hombres.

—¿Acaso creéis que son los Laramies quienes están ahí fuera? —Buck sentía su cerebro un poco entumecido. Aquellas sacudidas mentales se estaban sucediendo con demasiada rapidez para él.

—¡Por supuesto! —afirmó Anders—. No puede tratarse de nadie más. Desaparecieron durante seis años… dónde han estado, nadie lo sabe. Pero hace unas semanas se presentaron de nuevo y retomaron sus antiguas diabluras con más virulencia que antes.

—Ellos mataron a su anciano padre; justo ahí, frente a su propia casa —gruñó uno de los hombres escogiendo un rifle del estante. Los demás estaban disparando cuidadosamente a través de las ventanas, y los hombres en el barranco respondían de la misma manera. Una sulfurosa humareda saturaba el ambiente de la estancia.

—Pero yo he oído hablar de ellos —protestó Laramie—. Todos fueron asesinados en México.

—Eso no puede ser —aseguró el sheriff alineando su punto de mira—. Se trata de la vieja banda al completo. Han colocado avisos firmados con el apellido Laramie. Incluso se les ha escuchado cantando esa vieja canción sobre King Brady que siempre tarareaban. También tienen un escondite en los Diablos, igual que en los viejos tiempos. Son ellos, no hay duda. Aún no he logrado encontrar su guarida, pero… —su voz fue ahogada por el rugido de su 45-70.

—Bueno, seré un asno cabeza de martillo —murmuró en voz baja Laramie—. De todos mo…

Sus meditaciones profanas se interrumpieron de pronto cuando uno de los hombres gritó:

—¡Los disparos han cesado por allá! ¿Qué crees que significa Bob?

—Significa que tratan de avanzar furtivamente por ese lecho seco hasta el otro extremo, para internarse a toda prisa en el desierto —espetó Anders—. Debería haber pensado en eso antes, pero las cosas han sucedido tan rápido que… ¡Vosotros permaneceréis aquí castigando el barranco para que no puedan huir por este lado! Yo daré un rodeo y les cortaré el paso en el desierto.

—¡Yo voy contigo! —exclamó Laramie—. Deseo ver quién se esconde tras esas máscaras.

Salieron sigilosamente al camino trasero y empezaron a describir un gran círculo que debía llevarlos hasta el borde exterior del barranco. Fue un avance penoso y con frecuencia debieron arrastrarse sobre sus manos y rodillas para aprovechar la protección de cada grupo de árboles, cactus y matorrales que encontraron a su paso.

—Nos estamos acercando —murmuró Laramie levantando la cabeza—. Lo que me pregunto es, ¿por qué no han huido ya hacia el desierto? Nada se lo impide.

—Supongo que de haber podido, habrían preferido liquidarme antes de esfumarse —respondió Anders—. Sospecho que durante mis rondas por Los Diablos me he acercado demasiado a su refugio secreto. ¡Cuidado! ¡Nos han visto!

Los dos hombres se agacharon cuando una línea constante de llamaradas coronó el borde del lecho seco. Se camuflaron detrás de la escasa cobertura vegetal, y las balas levantaron nubes de polvo a escasas pulgadas de ellos.

—¡Esto es una escabechina! —dijo Anders con los dientes apretados, tratando en vano de localizar una cabeza sobre la que disparar—. Si volvemos atrás quedaremos al descubierto, y si avanzamos más nos acribillarán.

—Y si nos quedamos aquí el resultado será el mismo —replicó Laramie—. El mezquite no posee la propiedad de detener el plomo. Necesitamos refuerzos.

Convirtiendo su voz en un potente grito, Bob Anders llamó:

—¡Vamos muchachos! ¡Atacadlos desde ese lado! ¡No pueden disparar en dos direcciones a la vez!

Desde su posición no tenían visibilidad sobre la cabaña, pero una explosión de gritos y disparos les dijo que la orden había sido escuchada y obedecida. Las armas comenzaron a castigar el lecho seco, y Laramie y Anders se incorporaron temerariamente y se precipitaron por la ligera pendiente que conducía hasta el borde del barranco, sin dejar de disparar a su paso.

Ambos podrían haber caído acribillados antes de avanzar una docena de pasos, pero los bandidos habían reconocido la verdad de la declaración de Laramie. No podían disparar en dos direcciones al mismo tiempo, y temían quedar atrapados en la quebrada con atacantes en cada flanco. Unos pocos disparos apresurados zumbaron en los oídos de los hombres a la carga, y entonces los forajidos se hicieron visibles al extremo del lecho seco más alejado del pueblo, espoleando sus monturas; su corpulento líder portaba aún una figura inerte sobre su montura.

Maldiciendo como un cosaco el sheriff corrió tras ellos, disparando a lo lejos con ambos revólveres y Laramie tras él. Los perseguidos disparaban hacia atrás mientras cabalgaban, y el estruendo de las detonaciones de los Colt y los Winchester era ensordecedor. Uno de los forajidos se tambaleó en su silla y se agarró el hombro, teñido de rojo de repente.

Gracias a la mayor longitud de sus piernas Laramie pudo adelantar al sheriff, si bien no corrió mucho más lejos. Conforme los bandidos salían de su rango de tiro, hacia el desierto y Los Diablos, aflojó la marcha y comenzó a cargar el tambor de su pistola.

—¡Reunámonos con los hombres, Bob! —gritó—. Los seguiremos. Conozco bien el camino que une los pozos de agua.

Se detuvo en seco con un jadeo. Vio a Bob Anders caído en el suelo a diez yardas detrás de él; el arroyo carmesí que teñía un lado de su cabeza era absorbido por la tierra estéril y sedienta.

Laramie reanudaba la carrera cuando aparecieron los hombres de la cabaña. A la cabeza iba un hombre montado en un pinto… ¡y Buck Laramie recordaba perfectamente ese pinto!

—¡Cogedle! —aulló el jinete del sombrero blanco—. ¡Disparó a Bob Anders por la espalda! ¡Yo lo vi! ¡Es un Laramie!

Buck quedóse como petrificado. La acusación fue como el estallido de un obús en plena cara. Se trataba del hombre que había intentado liquidarlo una hora antes: el mismo pinto, idéntico sombrero blanco… pero era un completo desconocido para Laramie. ¿Cómo demonios conocía él la identidad de Laramie, y cuál era el motivo de su animadversión?

Pero Buck no podía perder el tiempo desentrañando aquello; pues los exaltados pueblerinos —demasiado excitados por la tensión del momento para detenerse a pensar—, al ver a su joven sheriff tendido y sangrando y oír la frenética acusación de uno de sus compañeros, comenzaron a disparar sobre el hombre al que ahora identificaban como su asesino.

Era saltar de la sartén para caer al fuego: el desierto desnudo se extendía frente a él y su caballo aún estaba detrás de la cabaña de Anders… ¡con una turba furiosa entre él y la cabaña!

Pero cualquier intento de explicación resultaría fatal. Nadie lo escucharía. Laramie vio una oportunidad para él en el hecho de que solo su acusador iba montado, y probablemente desconocía que tenía un caballo detrás de la cabaña y que trataría de llegar hasta él. Los otros estaban demasiado alterados para pensar en nada. Simplemente disparaban al azar y estaban tan aturdidos por el impulso de la masa que ni siquiera apuntaban… lo que por cierto salvó a Laramie durante los pocos segundos que permaneció desconcertado e indeciso.

Se agazapó en el fondo del lecho seco, corriendo casi en ángulo recto con sus agresores. El único hombre capaz de interceptarlo era «sombrero blanco», que lo atosigaba disparándolo desde la silla con un Winchester.

Laramie se giró y, mientras lo hacía, una bala agujereó su Stetson y peinó a raya su cabello al pasar. El jinete del vistoso pinto estaba decidido a quitarle la vida, pensó, mientras con su propio revólver devolvía plomo por plomo. Sombrero blanco se tambaleó y dejó caer su rifle. Laramie ganó las últimas yardas de un par de zancadas y se perdió de vista por el lecho seco.

Vio a Sombrero blanco espolear su caballo demasiado enérgicamente para estar gravemente herido, y supuso que el proyectil tan solo habría sacudido el arma de sus manos. Sus otros perseguidores se habían desplegado y bajaban por la pendiente a la carrera, quemando pólvora mientras lo hacían.

Laramie no deseaba matar a ninguno de aquellos hombres. Eran ciudadanos respetuosos de la ley y actuaban así debido a un malentendido. Así que vació su revólver sobre sus cabezas y se alegró de verlos ponerse a cubierto precipitadamente. Luego, sin detenerse a recargar, se agachó y corrió hacia el extremo opuesto del cauce seco, que discurría en una dirección que lo llevaría cerca de la cabaña.

Los hombres que habían interrumpido su ataque, salieron de su escondite y lo reanudaron sin darse cuenta de su fuga y con la esperanza de sorprenderlo mientras su arma estaba descargada. Suponían que intentaría hacerse fuerte al final del barranco.

Cuando descubrieron su error después de bombear plomo hasta el fondo del cauce, Laramie estaba en el otro extremo, corriendo a través del camino hacia la cabaña. Dobló la esquina acuclillado y, con el plomo pellizcando sus oídos, saltó a la silla de su ruano y… ¡maldijo su suerte cuando Judy Anders salió corriendo por la puerta trasera, con los ojos muy abiertos y asustados!

—¿Qué ha sucedido? —exclamó la muchacha—. ¿Dónde está Bob?

—No hay tiempo para explicaciones ahora —jadeó Laramie—. Bob está herido. No sé si gravemente. Vine por mi caballo porque…

Fue interrumpido por unos gritos procedentes del otro extremo de la cabaña.

—¡Cuidado, Judy! —un hombre gritó—. ¡Ponte a cubierto! ¡Él disparó por la espalda a Bob!

Reaccionando al grito y sin pensarlo dos veces, Judy se apresuró a sujetar sus riendas.

Laramie tironeó del alazán hasta dejarlo fuera de su alcance.

—¡Eso es mentira! —gritó con ardor—. No tengo tiempo para explicártelo. Espero que Bob no esté malherido.

Y en eso se alejó, agazapado en la silla y con los silbantes proyectiles acariciándolo por todos lados; le parecía haber estado oyendo gemir al plomo durante todo el día y estaba saturado de aquel siniestro zumbido. Miró hacia atrás una sola vez. En la parte trasera de la cabaña Judy Anders se inclinaba sobre una forma inmóvil que los hombres habían traído del desierto. Arrodillada en el camino polvoriento, buscaba desesperadamente una chispa de vida en el cuerpo de su hermano.

Laramie maldijo angustiado. La historia se repetía aquel día en San León.

Durante un tiempo Laramie cabalgó bordeando el desierto en dirección este, agradecido por el reparador respiro en la refriega. El alazán, que había aprovechado bien su descanso detrás de la cabaña de Anders, estaba razonablemente fresco. Buck mantenía una buena ventaja sobre sus perseguidores, aunque no ignoraba que estarían pisándole los talones tan pronto pudieran alcanzar sus caballos; mas persistió en su empeño de seguir hacia el este, dirección esta en la que se encontraba su verdadero objetivo: el rancho Boxed W. No esperaba ser capaz de ocultar su rastro por completo, pero sí de confundir a sus perseguidores y ganar un tiempo precioso.

Era preciso que viera a su único amigo en el Condado de San León: Joel Waters. Tal vez el viejo Joel pudiera desentrañar algunos enigmas; quiénes eran los hombres disfrazados de Laramies, por ejemplo.

Había cabalgado en la misma dirección durante una hora más o menos cuando, mirando hacia atrás, desde lo alto de un fuerte repecho, descubrió una columna de jinetes acercándose a unas dos millas de distancia y envueltos en una polvareda que era símbolo de premura. Se trataba sin duda de la patrulla ciudadana que iba tras su pista… y eso significaba que el sheriff seguía sin recobrar el sentido… o que había muerto.

Laramie rodó pendiente abajo hasta el inicio de la cuesta y se desvió ligeramente hacia el norte, hoyando suelo duro que no traicionaría el paso de caballería alguna.

Caía un polvoriento crepúsculo mientras entraba a caballo en el cercado del Boxed W. Agradecía la oscuridad, pues temía que algunos de los peones de Waters hubieran estado en San León ese día y pudieran reconocerlo. Pero se aproximó trotando al porche sin tropezar con nadie y vio al hombre que estaba buscando, tranquilamente sentado y fumando en una pipa de maíz.

Waters se incorporó y se acercó con la mano extendida cuando Laramie saltó de la silla.

—Has crecido —dijo el anciano—. No te habría reconocido de no haber estado esperándote. No te pareces a ninguno de tus hermanos; sin embargo, me recuerdas mucho a tu padre cuando tenía tu misma edad. Has montado duramente a tu asilvestrado —agregó con una mirada penetrante a los flancos sudorosos del alazán.

—Así es… —había un regusto amargo en la respuesta de Laramie—. Acabo de ser acusado de disparar a un sheriff.

Waters se quitó la pipa de la boca. Parecía aturdido.

—¿Qué?

—Todo lo que tienes que hacer es preguntar a los honrados ciudadanos de San León que me persiguen como a un lobo —replicó Laramie con una amarga sonrisa; y lacónica y concisamente le narró al viejo ranchero lo acaecido en San León y en el desierto.

Waters escuchó en silencio, expulsando lentamente el humo de su pipa.

—Eso es malo —murmuró cuando Laramie acabó su relación—. Condenadamente malo… ¡Bueno, todo lo que puedo hacer ahora es darte de comer! Acomoda a tu animal en las caballerizas.

—Preferiría ocultarlo cerca de la casa si fuera posible —dijo Laramie—. Esa patrulla es capaz de encontrar mi rastro y presentarse aquí en cualquier momento. Quiero estar listo para montar sin pérdida de tiempo.

—La herrería detrás de la casa es ideal —propuso Waters—. Vamos.

Laramie siguió al anciano hasta la herrería llevando al alazán de las riendas. Mientras le quitaba la brida y aflojaba la cincha, Waters trajo heno y llenó un viejo comedero. Cuando Laramie lo siguió hasta la casa, el joven llevaba las alforjas sobre su hombro. Su suave tintineo ya no lo calmaba; demasiados obstáculos para la distribución de su contenido estaban surgiendo en el camino.

—Acababa de terminar de comer cuando llegaste —gruñó Waters—. Estoy lleno.

—¿Hop Sing cocina aún para ti?

—Sí.

—¿Y no piensas casarte nunca? —se burló Laramie.

—Seguro —gruñó el viejo mordisqueando la boquilla de su pipa—. Es solo una mera cuestión de tiempo, hasta que decida qué tipo de mujer me conviene como esposa.

Laramie sonrió ampliamente. Waters ya pasaba de los sesenta, y había estado dando la misma respuesta respecto a sus perspectivas matrimoniales desde que Buck podía recordar.

Hop Sing también se acordaba de Laramie y lo saludó afectuosamente. El viejo chino había cocinado para el ranchero durante muchos años. Laramie podía confiar en él tanto como en el mismo Waters.

El viejo sujetaba su pipa apagada entre los dientes, mientras Laramie daba cuenta de un bistec, huevos fritos, frijoles y patatas, todo ello rematado con un enorme pedazo de pastel de manzana.

—Estás transitando por senderos inciertos —dijo lentamente—. Tal vez yo pueda ayudarte.

—Tal vez… ¿Tienes alguna idea de quién puede ser el caballero que montaba el vistoso pinto?

—No hay muchos pintos así por aquí. ¿Qué aspecto tenía ese hombre?

—Bueno, no pude observarlo de cerca, por supuesto. Por lo que vi parecía ser bajo y grueso; lucía una barba muy cuidada y un mostacho tan grande como para ocultar sus mejillas por completo.

—¿Cómo dices?… ¡Por todos los diablos! —resopló Waters—. ¡No puede ser otro que Mart Rawley! Posee un llamativo pinto y presume de peinar la barba más poblada de todo San León.

—¿Quién es?

—Es el propietario del saloon La Veta Roja. Vino aquí hace unos seis meses y se lo compró al viejo Charlie Ross.

—Bueno, eso no ayuda mucho —gruñó Laramie terminando su café y echando mano al tabaco. Se detuvo de pronto y levantó un fósforo encendido—. Dime, ¿vino de México ese mister Rawley?

—Llegó del este. Naturalmente, pudo haber venido de México dando un rodeo para evitar el desierto. Nadie más aparte de los Laramies ha sido capaz de atravesarlo. Nunca ha mencionado que viniera de México, pero tampoco que no viniera de allí.

Laramie meditó en silencio y al cabo preguntó:

—¿Y esa nueva banda de forajidos que se hacen llamar los Laramies?

—Vulgares coyotes —gruñó el viejo—. Los habitantes de San León empezábamos a levantar cabeza de la ruina a la que tus hermanos nos condenaron cuando ese hatajo de sabandijas apareció en la región. Han robado y saqueado hasta hacernos retroceder a la mayoría a la situación de hace seis años. Esos buitres han causado más daño en un par de semanas que tus cuatro hermanos en tres años.

»Para mí no ha sido tan malo como para otros, porque tengo el equipo de vaqueros más duros y con mejor puntería de todo el Condado; pero casi todos los ganaderos de San León y los alrededores están hipotecados hasta las cachas y perderán sus propiedades si persisten los saqueos. Ely Harrison se convirtió en director del banco después de que tus hermanos asesinaran al viejo Brown. Ely ha sido generoso concediendo hipotecas y manejando nuestros ahorros, pero no podrá seguir haciéndolo indefinidamente.

—¿Todos en San León creen que se trata de los Laramies?

—¿Y por qué no? Envían cartas de extorsión a los rancheros firmadas por «los Laramies», en las que amenazan con devastar sus propiedades si no les entregan varios cientos de cabezas de ganado vacuno. La banda, que siempre tiene el mismo número de miembros, ha establecido su santuario en Los Diablos al igual que vosotros antaño, y es capaz de escapar a través del desierto como solo los Laramies podrían hacerlo.

»Por supuesto está la cuestión de las máscaras —continuó Joel Waters—, hasta ahora desconocida en la historia de los Laramies, pero se trata de un detalle menor; las costumbres cambian, por así decirlo. Yo mismo juraría que estamos ante los genuinos Laramies de no ser por un par de razones: la primera es la carta que me escribiste en la que me asegurabas que eras el último Laramie vivo. No me diste más detalles… —el anciano pronunció esta frase con un deje de escepticismo.

—La reputación de uno es la que él mismo ha cosechado —gruñó Buck—. Un camorrista de cantina despachó a Jim. Hank dio con el pistolero a la semana siguiente, pero lo acribillaron hasta morir en una celada. Tom se unió a los revolucionarios mexicanos y los rurales lo acorralaron en un cauce seco; les costó diez horas y tres hombres muertos cogerlo. Luke… —vaciló y frunció el ceño ligeramente.

»Luke fue asesinado en una riña de saloon en Santa María por un pistolero llamado Killer Rawlins. Dijeron que Luke atacó primero, pero apostaría a que Rawlins lo provocó para ello. No sé… Rawlins se esfumó misteriosamente esa misma noche. Siempre he creído que Luke fue víctima de algún tipo de encerrona. Era el mejor de los chicos. Si alguna vez me encuentro con Rawlins —su mano acarició involuntariamente la culata de su Colt. Luego se encogió de hombros y dijo—: Mencionaste dos razones por las que sabías que esos coyotes no podían ser los Laramies; ¿cuál es la otra?

—Ellos trabajan de forma diferente —sentenció el anciano—. Tus hermanos eran malos, pero eran hombres civilizados al fin y al cabo. Mataban a la ligera, sí, ¡pero lo hacían de frente! Estos buitres sin embargo no se contentan con robar nuestro ganado; queman las casas de los ranchos y envenenan el agua como haría una partida de salvajes apaches. Jim Bannerman, del Lazy B, no les cedió los doscientos novillos que le exigían en una de sus cartas. Un par de días después el Lazy B no era más que un montón de ruinas humeantes; en su interior hallamos el cadáver carbonizado de Jim y a todos sus vaqueros muertos por el fuego o cosidos a balazos.

El rostro de Buck se veía demudado a pesar de su tez bronceada; sus puños se habían crispado en las culatas de sus revólveres.

—¡Al diablo! —murmuró en un tono ligeramente más alto que un susurro—. ¡Los Laramies están cargando injustamente con las culpas! Sé que mis hermanos mancillaron el apellido familiar; pero estos demonios lo están llevando directo al infierno. ¡Escúchame, Joel! He vuelto aquí para restituir el dinero que los Laramies robaron a San León; ahora me quedaré para saldar una deuda más cuantiosa aún. El desierto es muy grande, pero no lo suficiente para un Laramie y las ratas que mancillan su nombre. Si no elimino esa escoria de la faz de la Tierra podrán quedarse con mi apellido, ¡porque no lo necesitaré nunca más!

—Los Laramies tienen una deuda con San León —concedió el viejo ranchero llenando de tabaco su pipa—. Librarnos de ese nido de serpientes es la mejor forma de saldarla que se me ocurre.

Al oír aquello Buck se levantó y aplastó con un tacón la colilla de su cigarrillo.

—Ya hemos hablado bastante de nuestros wampum.[1] Por lo visto, todo apunta a que ese Mart Rawley está relacionado de alguna manera con la banda. Debe haber sido él quién disparó a Bob Anders. Se adelantó a los demás jinetes; estos no podían distinguirlo debido a lo accidentado del terreno y mucho menos verlo disparar sobre Anders. Quizá yo fuera su objetivo; o tal vez solo quería a Anders fuera de su camino…

—De cualquier manera —continuó Laramie— me internaré en Los Diablos esta misma noche. Sé que preferirías mantenerme aquí oculto, pero por el momento no conviene que nadie sospeche que estás ayudándome. Dejó aquí estas alforjas. Si no regresó de Los Diablos, tú sabrás qué hacer con el dinero. ¡Hasta la vista amigo mío!

Se estrecharon la mano y el viejo Joel dijo:

—Hasta la vista Buck. Yo me encargaré del dinero. Si te lo ponen difícil, déjate caer por aquí. Y si necesitas ayuda en esas colinas házmelo saber. Todavía puedo manejar un Winchester y dispongo de un equipo de rudos vaqueros para respaldar mis acciones.

—No lo olvidaré Joel.

Laramie se volvió hacia la puerta. Absorto como estaba en sus pensamientos, se olvidó por un instante de que era un hombre doblemente perseguido y relajó su vigilancia. No se le ocurrió pensar, mientras se disponía a salir a la galería porticada, que aquel contraluz podría propiciar peligrosas confusiones.

En el preciso instante en el que el tacón de su bota resonaba en el porche, una llama amarilla rasgó la oscuridad y escuchó el silbido de una bala que lo aventó a su paso. De un saltó se introdujo de nuevo en la casa dando un sonoro portazo, y se detuvo espantado al ver a Joel Waters tambaleándose en el zaguán. El anciano, que había seguido a Laramie, se desplomaba mordido por un proyectil destinado a su huésped.

Con el corazón en la boca Laramie se arrodilló junto a su amigo.

—¿Dónde te han dado, Joel? —sollozó.

—Abajo, me ha atravesado la pierna —gruñó Waters ya sentado e improvisando un torniquete con su pañuelo—. Nada de lo que preocuparse. Será mejor que te vayas.

Laramie tomó el pañuelo y comenzó a anudarlo con fuerza, haciendo caso omiso de la llamada que provenía del exterior.

—¡Sal con las manos en alto, Laramie! —gritó una voz áspera—. No puedes luchar contra toda una patrulla. ¡Te tenemos acorralado!

—¡Huye, Buck! —lo urgió Waters apartando las manos de su amigo—. Han debido desmontar a cierta distancia para caminar furtivamente hasta aquí. Coge el camino trasero antes de que rodeen la casa, monta tu asilvestrado y haz arder el viento. Es Mart Rawley quien ha hablado y creo que fue él quien disparó. Pretende liquidarte antes de que tengas tiempo de hacer preguntas… o de responderlas. Aunque salieras ahí fuera con las manos desnudas, te mataría. ¡Vete, sálvate!

—¡Está bien! —Laramie saltó cuando Hop Sing salió de la cocina, con sus ojos almendrados desorbitados y un cuchillo en la mano—. Diles que os amenacé con un revólver y os obligué a darme de comer. No es hora aún de que conozcan nuestra amistad; todavía no.

Al instante siguiente se deslizaba hacia la parte trasera de la casa y se escurría a las tinieblas exteriores por una ventana. Oyó que alguien censuraba a Rawley por disparar antes de que la partida hubiera tomado posiciones, y distinguió otros ruidos y voces que indicaban que la patrulla se estaba desplegando para rodear la casa.

Corrió hacia la herrería y, a tientas en la penumbra, aseguró la cincha al alazán y le ajustó la brida. Actuó con presteza, pero antes de que Laramie llevara su caballo al exterior, oyó un tintineo de espuelas y ruido de pasos.

Laramie se balanceó en su silla, agachó la cabeza para evitar el dintel de la puerta y dio de espuelas a su montura. El alazán se lanzó como un rayo a través de la abertura. De pronto, se escuchó un grito de sobresalto; un hombre se apartó frenéticamente a un lado, tropezó con sus espuelas y cayó de espaldas descargando su Winchester en dirección a la Osa Mayor. El ruano y su jinete pasaron junto a él como una sombra atronadora para ser tragados por la oscuridad. Un vocerío salvaje respondió a las apasionadas blasfemias del hombre caído, y las armas escupieron fuego cuando sus dueños dispararon a ciegas en pos de los cascos que se alejaban. Pero antes de que los voluntarios lograran reponerse de su desconcierto y encontrar sus monturas, los ecos de los cascos al galope se habían desvanecido y la noche ocultado el rastro del fugitivo. Buck Laramie estaba a salvo, cabalgando hacia Los Diablos.

La medianoche encontró a Laramie en el corazón de Los Diablos. Se detuvo, amarró al alazán y extendió su manta a los pies de un acantilado bajo. La noche no era buen momento para aventurarse por los caminos cubiertos de rocas y los traicioneros precipicios de Los Diablos. Durmió a ratos; su sueño se vio perturbado por la imagen de una niña arrodillada junto a un hombre malherido.

Con el grisáceo alborear ya recorría los familiares senderos que lo conducirían a la cabaña en el recóndito cañón que tan bien conocía; el viejo escondite de sus hermanos, donde suponía que hallaría a la nueva banda que estaba aterrorizando la región. La guarida no tenía más que una entrada: un túnel excavado en la roca viva. Cómo habrían encontrado los falsos Laramies aquel lugar, era algo que Buck ignoraba.

El santuario se hallaba en el fondo de una gran depresión rodeada por todos lados por escarpados farallones de roca, infranqueables para un jinete. Era posible escalar los acantilados cerca de la entrada del túnel, aunque si la banda de impostores seguía las costumbres de los auténticos Laramies, estos estarían bien vigilados.

Media hora más tarde el amanecer halló al joven recorriendo a pie el camino hacia la entrada del cañón. Había dejado su caballo oculto entre las rocas a una distancia prudencial y, lazo en mano, se deslizó al amparo de peñascos y arbustos hacia el antiguo cauce del río que formó el cañón. Oteando a través de la maleza que ocultaba su acercamiento vio, medio oculto tras una roca, a un hombre con una andrajosa camisa marrón sentado a la boca de entrada al cañón, con el sombrero calado hasta los ojos y un Winchester apoyado en sus rodillas.

Era evidente que la creencia en la seguridad de la guarida les hacía descuidar la vigilancia. Laramie lo tenía a tiro; pero aprovechar su ventaja implicaba la posibilidad de que la detonación alertara a los del interior del cañón y desbaratara sus planes. Así pues se retiró a un punto en el que estaría fuera del campo visual del centinela si este despertaba, y comenzó a recorrer el camino hasta un lugar a unas cien yardas a la izquierda donde, como bien sabía de antaño, podría subir hasta el borde del cañón.

Poco después había trepado hasta un punto desde el que podía distinguir las botas del guardia sobresaliendo por detrás de la roca; el vello de Laramie se erizó ante la idea de quedar agujereado como un colador por las balas de su rifle si se le ocurría mirar en aquella dirección.

Pero las botas no se movieron, y Buck no desprendió piedras lo suficientemente grandes como para provocar un ruido alarmante; al fin, sudoroso y jadeante, alcanzó la cresta del escarpe y se tendió bocabajo para contemplar el lecho del barranco bajo él.

Mientras miraba la base de la hondonada que había sido como una prisión para él, la amargura del recuerdo se mezcló con una leve y morbosa nostalgia hacia sus hermanos muertos; después de todo, llevaban su misma sangre y habían sido buenos con él a su estilo rudo y descuidado.

El paso de los años no había alterado significativamente la cabaña construida en el fondo. El humo surgía de su chimenea y en un cercado de la parte trasera los caballos se arremolinaban intentando escapar de las cuerdas de dos hombres, atareados ensillando bestias para la jornada.

Agitando su lazo, Laramie se deslizó a lo largo del borde del cañón hasta llegar a un lugar donde un árbol achaparrado crecía al filo del mismo. A aquel árbol ató rápidamente la cuerda, en la que había practicado nudos a intervalos a modo de asideros, arrojando el extremo libre por el acantilado. Quedó balanceándose a cinco pies del fondo: lo suficientemente cerca empero, como para hacer de ella un medio de descenso seguro.

Mientras se descolgaba por ella, con una pierna alrededor de la delgada soga para evitarle tensión a sus manos, sonrió levemente al recordar cómo realizaba antaño aquella maniobra cuando quería esquivar a Jim el grande, que lo esperaba a la entrada para darle una paliza. Su rostro se contrajo.

—Ojalá estuviera aquí conmigo ahora. Exterminaríamos a esas ratas con nuestros propios medios.

Balanceándose al extremo de la soga con los brazos completamente extendidos se dejó caer, esquivó por poco un montón de rocas puntiagudas y aterrizó en la arena a sus pies, quedando a cuatro patas tras el impacto.

Achaparrando al máximo su figura, y a veces incluso gateando, se dirigió hacia la cabaña dando un rodeo, manteniéndola siempre entre él y los hombres que trabajaban en el corral. Para su asombro, llegó a la vivienda sin que nadie diera la voz de alarma. Tal vez los forajidos, si alguno quedaba en el cañón además de los que vio desde la cresta, hubieran salido por el camino de atrás hacia el corral. ¡Eso esperaba!

Con suma cautela levantó la cabeza sobre el alféizar de una ventana y contempló el interior. No pudo ver a nadie en la sala grande que constituía la parte frontal de la cabaña. Detrás de aquella estancia, lo sabía bien, había un cuarto de literas y una cocina, y precisamente allí se encontraba la puerta trasera. Puede que hubiera hombres en las piezas traseras, ¡pero estaba dispuesto a correr el riesgo! Pretendía entrar y buscar un lugar donde poder ocultarse y espiar.

La puerta no estaba cerrada con llave; la empujó con suavidad y entró con paso felino sosteniendo su Colt por delante de él.

—¡Quieto ahí, Buck! —antes de que el interpelado pudiera completar el movimiento provocado por aquellas inesperadas palabras, sintió el cañón de un revólver firmemente apoyado contra su espinazo. Se quedó petrificado… abrió los dedos y dejó caer su arma al suelo: de nada le serviría ya.

La puerta del dormitorio se abrió y salieron dos hombres con armas en la mano y expresiones maliciosas y triunfantes en sus rostros sin afeitar. Un tercer forajido surgió de la cocina. Todos eran desconocidos para Laramie. Se atrevió a torcer la cabeza para mirar a su captor, y vio a un hombre de complexión poderosa y rostro surcado de cicatrices que sonreía exultante.

—Ha sido como quitarle el caramelo a un niño —cacareó uno de los otros, un rufián alto y corpulento cuya figura le resultaba vagamente familiar. Laramie lo estudió con detenimiento.

—Así que tú eres Jim el grande —dijo por fin.

El enorme jayán «cara cosida» frunció el ceño, pero al cabo sonrió.

—¡Así es! Embozado nadie puede notar la diferencia. No pareces tan astuto para ser un Laramie. Te vi reptando entre los arbustos hace diez minutos y hemos estado vigilándote desde entonces. Comprendí que tu objetivo era entrar en casa y ponerte cómodo, así que te preparé un comité de bienvenida… detrás de la puerta. No podías verme desde la cresta. ¡Oye, Joe! —alzó la voz pomposamente—. Dame un pedazo de soga. El señor Laramie se quedará con nosotros durante un tiempo.

Cara cosida empujó al inmovilizado Laramie hasta un viejo sillón Morris situado junto a la puerta de la cocina. Laramie recordaba bien aquel sillón; los hermanos lo habían traído con ellos cuando salieron de su rancho al pie de las colinas.

Buck trataba de atrapar un nebuloso recuerdo relacionado con aquel sillón, cuando unos pasos resonaron en el dormitorio y «Jim cara cosida» entró acompañado de dos compinches. Uno de ellos era un rufián de corte clásico: seboso, de rostro brutal y sin afeitar. El otro era de una tipología radicalmente distinta; maduro y de facciones pálidas, su rostro era pétreo y sombrío. No parecía hecho de la misma pasta que el resto; salvo por sus botas de montar de tacón alto, vestía con elegantes ropas de ciudad aunque las gastadas cachas de un 45 sobresalían de su funda anudada alrededor del muslo.

Cara cosida introdujo sus pulgares en el cinturón canana y se balanceó sobre los talones con aire de gran satisfacción. Su vozarrón retumbó en la cabaña.

—Mister Harrison, tengo el placer de presentarle al señor Buck Laramie, el último superviviente de una ilustre familia de cuatreros que ha cabalgado desde México solo para inmiscuirse en nuestros negocios. Laramie, ya que no permanecerás por mucho tiempo en este mundo cruel, tengo también el gusto de presentarte al señor Ely Harrison, el cerebro gris de nuestro equipo y director del Banco Ganadero de San León.

Innegablemente y a su manera zafia y grotesca, Cara cosida tenía aptitudes para la interpretación. Hizo una ampulosa reverencia, barriendo el suelo con su sombrero Stetson y sonriendo alegremente ante la atónita mirada con la que su prisionero saludó su introducción.

Harrison no parecía tan satisfecho.

—Braxton, esa lengua tuya se mueve demasiado —gruñó.

Cara cosida se sumergió en un rencoroso silencio y Laramie soltó su lengua.

—Ely Harrison… —dijo lentamente—. ¡El jefe de la banda! Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Así que, mientras ayuda «generosamente» a los ganaderos, sus buitres los arruinan… sin olvidar de asegurarse una jugosa hipoteca mientras lo hace. E incluso se hizo el héroe y se enfrentó a los temibles bandidos cuando entraron en su banco; solo que nadie sufrió el más mínimo rasguño.

Casi sin darse cuenta, se arrellanó aún más en el sillón Morris y un súbito recuerdo lo sacudió como un rayo justo detrás de la oreja. Ahogó un gruñido involuntario y sus dedos, ocultos por su cuerpo a la vista de sus captores, empezaron a rebuscar bajo el cojín del asiento.

Se acordó de pronto de su vieja navaja —una hermosa herramienta y el orgullo de su juventud—, robada y escondida por su hermano a resultas de una riña, unos días antes de que partieran hacia México. Tom se olvidó de ella y Buck era demasiado orgulloso como para suplicar su devolución. Pero Tom se acordó meses después, en México; Buck compró un duplicado de su vieja navaja y aquel acabó confesándole que había escondido la original entre los cojines del sillón Morris.

A Laramie casi se le paró el corazón en el pecho. Aquel as en la manga era demasiado bueno para ser cierto. Sin embargo, no había ninguna razón para suponer que nadie la hubiera encontrado y retirado de allí. Sus temores desaparecieron al tocar sus dedos un objeto liso y duro. Fue en ese preciso instante cuando se dio cuenta de que Ely Harrison estaba hablándole. Reunió sus sentidos dispersos y los concentró en la ronca voz del forajido, mientras sus dedos tanteaban la navaja a escondidas, tratando de abrirla.

—… que es poco saludable para un hombre tratar de espiar mi jugada —estaba diciendo Harrison con dureza—. ¿Por qué no te ocupas de tus propios asuntos?

—¿Y cómo sabes que vengo aquí solo para estropearte el juego? —murmuró distraídamente Laramie.

—Entonces, ¿por qué viniste aquí? —Harrison tenía la mirada nublada por una especie de feroz incertidumbre—. ¿Estabas al corriente de nuestras actividades antes de hoy? ¿Sabías que yo era el jefe de la banda?

—Adivínalo —le desafió Laramie—. La navaja estaba abierta al fin. Hundió el mango profundamente entre los cojines y el respaldo del asiento, dejando así la hoja firmemente sujeta. Le dolían terriblemente los tendones de las muñecas; había supuesto un durísimo esfuerzo manipular el cuchillo con los dedos agarrotados e incapaces de grandes movimientos. Su voz firme no cambió de tono mientras trabajaba subrepticiamente:

—Estaba avergonzado de mi apellido hasta que he visto que un hombre puede caer aún más bajo que mis hermanos. Eran tipos duros, sí, pero hombres civilizados al fin y al cabo. Que usen mi apellido para torturar y asesinar a mis espaldas me molesta profundamente. Quizá no haya venido a San León para echarte a perder la partida; pero tal vez me decida a estropeártela después de haber visto algunas de las manos que has repartido.

—¿Tú nos echarás a perder la partida? —se burló Harrison—. ¡Menuda oportunidad la tuya para estropearle la mano a nadie! Pero solo tú tienes la culpa de tu desgracia. Dentro de un mes seré el propietario de todos los ranchos a treinta millas a la redonda de San León.

—Así que ese es tu plan, ¿eh? —murmuró Laramie, inclinándose hacia adelante para expectorar… y arrastrar sus muñecas con fuerza sobre el filo de la navaja. Sintió partirse una fibra, y al echarse hacia atrás repitiendo el movimiento, otra más cedió y el filo mordió su carne. Si pudiera romper una hebra más, estaría libre.

—¿Qué sabías de nuestras actividades antes de venir aquí? —lo interrogó Harrison una vez más; su persistencia traicionó su preocupación por aquella cuestión—. ¿Qué le has contado a Joel Waters?

—¡Nada sobre tus turbios negocios! —le espetó Laramie. Sus nervios se encontraban al límite ante la inminente crisis.

—Será mejor que hables —gruñó Harrison—. Tengo aquí hombres que no tendrían ningún reparo en abrasarte los pies en una parrilla. No es que nos importe; estamos preparados de todas formas. Lo arreglamos todo cuando nos enteramos de que habías huido. Por supuesto tu llegada nos obliga a realizar esta misma noche lo que teníamos planeado para dentro de un mes, pero si puedes probar que no le has contado a nadie que yo soy el verdadero líder de la banda… bueno, en ese caso podremos continuar con nuestro plan original y tú salvarás la vida. Incluso podríamos invitarte a unirte al equipo.

—¡Unirme a…! ¿Me ves acaso alguna escama de serpiente… —exclamó Laramie estirando furiosamente los músculos de su brazo; otra tira más se rompió y las ligaduras se desprendieron de sus muñecas—… como las vuestras? —Su pasión homicida superó todos los límites cuando Harrison se inclinó hacia él con el puño levantado. Laramie saltó del asiento como un resorte de acero súbitamente liberado, sorprendiéndolos a todos con los pies lastrados de plomo, paralizados por tan inesperada reacción.

Con una mano extrajo el Colt de Harrison de su vaina. La otra, convertida en acerado puño, se estampó en el rostro del banquero y lo tiró de cabeza en medio de los hombres que estaban tras él.

—¡Ved las estrellas, hurones de vientre amarillo! —gruñó Laramie, lívido de rabia y propósitos asesinos; la desafiante bocacha de su 45 amenazó a todos—. ¡Cuidado, me tiembla mucho esta mano!

La escena pareció congelarse durante un instante; al fin, Cara cosida realizó un súbito movimiento para agacharse detrás de la silla.

—¡Levántate! —gritó Laramie apuntándole con su arma y retrocediendo hacia la puerta. Pero el voluminoso forajido que suplantaba a Jim el grande se había sacudido el aturdimiento de su sorpresa. A pesar de que el cañón del arma de Laramie describió un veloz arco hacia Braxton, la mano del grandullón saltó como la cabeza de una serpiente sobre su revólver. Acababa de dejar el cuero cuando el 45 de Laramie tronó.

Buck sintió cómo una brisa aventaba su mejilla, pero el corpulento facineroso se tambaleaba en el sitio, agonizando de pie y presionando el gatillo mientras exhalaba su último aliento. Una esquirla caliente atravesó el muslo izquierdo de Laramie; otro proyectil arrancó astillas cerca de sus pies. Harrison se había atrincherado tras el sillón Morris y la vengativa bala de Laramie se incrustó en la pared de detrás.

Todo sucedió tan rápidamente que los demás apenas habían desenfundado sus hierros cuando Buck alcanzó el umbral. Disparó a Braxton; vio al matón de la cara cosida soltar su arma con un aullido; vio al «falso Jim el grande» tirado en el suelo… acabadas para siempre su suplantación y sus fechorías. Al cabo cerraba la puerta de un portazo desde el exterior, maldiciendo entre dientes cuando las balas atravesaron sus paneles y silbaron a su alrededor.

Sus largas piernas lo impulsaron a lo largo de la cocina y lo catapultaron a través de la puerta exterior. Colisionó frontalmente con los dos hombres que había visto trabajando en el cercado. Los tres mordieron el polvo en un montón. Uno de ellos, mientras caía, empujó su revólver en el vientre de Buck y apretó el gatillo sin pararse a ver de quién se trataba. El percutor chasqueó inútilmente sobre una cámara vacía. Laramie, arrastrándose penosamente en busca de una salida, estrelló el cañón de su arma sobre la cabeza del otro y dio un salto, pateando generosamente al segundo forajido, al que reconoció como Mart Rawley, el del sombrero blanco y el llamativo pinto.

El arma de Rawley había desaparecido de su mano en la colisión. Con un grito de terror el malhechor desapareció gateando tras la esquina de la cabaña. Laramie no hizo nada para detenerlo; había visto lo único que podría salvarlo: un caballo, ensillado y embridado, atado a la cerca del corral.

Escuchó el furioso pisoteo de las botas detrás de él. Harrison gritaba órdenes como un energúmeno mientras sus hombres salían de la casa y empezaban a escupir plomo sobre Buck. A continuación, una docena de pasos largos lo llevaron con las piernas separadas hasta el sobresaltado mustang. En dos simples movimientos había desatado la cuerda y era jinete en su montura. Por encima del hombro vio a los forajidos desplegarse para interceptarlo allí donde esperaban que pasara hacia la boca del cañón. Tironeó entonces de las riendas para hacer girar a su bruto y lo espoleó a través de la puerta del cercado, que los bandidos habían dejado entreabierta.

En un instante Laramie era el centro de un violento remolino de caballos enloquecidos mientras gritaba, disparando al aire y azotándolos con la fusta que colgaba del cuerno de su silla.

—¡Cerrad la cerca! —vociferó Harrison. Uno de los hombres se apresuró a obedecer su orden, pero mientras lo hacía, las jadeantes bestias salieron como un trueno. Solo un desesperado salto hacia atrás lo salvó de ser aplastado hasta morir por los caballos enloquecidos.

Sus compañeros gritaron empavorecidos y corrieron a guarecerse en la cabaña, disparando a ciegas sobre la polvareda que a su paso levantaba la recua. Laramie galopó entre la horda en dispersión a salvo del fuego de sus enemigos, que aullaban como lobos detrás de él.

—¡Adelante, cayuse![2] —lo animó Laramie, ebrio de la emoción del peligro—. Lo hemos hecho aún mejor de lo que esperaba. Tendrán que reunir sus broncos antes de poder seguir nuestro rastro, ¡y eso les llevará su tiempo!

Pensar en el centinela que aguardaba a la entrada del cañón no lo serenó.

—La única salida posible es atravesar el túnel. Si el centinela piensa que el tiroteo fue solo una «riña familiar» no disparará sobre un jinete procedente del interior del cañón. De todos modos, cayuse, lo alcanzaremos al galope.

Un Winchester tronó desde la boca del túnel y la bala cortó el viento junto a su oreja.

—¡Alto ahí! —gritó una voz con un tono no exento de duda. Seguramente el primer disparo había sido una advertencia y el centinela estaba desconcertado. Laramie no hizo caso; achaparró su figura y espoleó aún más su montura. Pudo ver el rifle; el cañón azul descansaba sobre una roca y la remendada corona de un sombrero se veía detrás de él. Y en ese preciso instante brotó una llamarada del anillo metálico. Las impetuosas zancadas del caballo de Laramie degeneraron en peligroso tambaleo cuando el plomo atravesó la parte carnosa de una de sus ancas. Mas aquel tropiezo le salvó la vida, porque lo apartó de la trayectoria del siguiente proyectil. Su pistolón de seis disparos empezó a rugir.

La primera bala se estrelló contra las rocas frente a la bocacha del rifle. Aturdido y cegado por las esquirlas de piedra, el forajido retrocedió a campo abierto y abrió fuego sin apuntar. El Winchester relampagueó casi en la cara de Laramie; pero el disparo de respuesta golpeó su culata como si lo hubiera hecho con una maza. El rifle saltó de las manos de su dueño, que rodó por el suelo. Buck tironeó bruscamente de su caballo hasta alzarlo sobre sus patas traseras y se escurrió de la silla para recoger el Winchester.

—¡Maldición! —Laramie se golpeó con el filo de una roca al caer. El cerrojo estaba doblado y, por tanto, el arma era inútil. Lo arrojó a un lado con disgusto, giró hacia su caballo y se detuvo a mirar al hombre que lo había utilizado. El tipo se había arrastrado hasta quedar medio sentado en su sitio. Su rostro era una máscara marmórea y la sangre manaba espesa de un negruzco agujero abierto en la pechera de su camisa. Agonizaba. Una repentina nausea sacudió a Laramie al ver que su víctima no era más que un muchacho. Su frenética excitación se desvaneció.

—¡Laramie! —boqueó el joven—. ¡Tú debes ser Buck Laramie!

—Así es —admitió Laramie—. ¿Hay algo que pueda hacer por ti?

El muchacho sonrió a pesar del dolor que lo consumía.

—Me lo imaginaba. Nadie más que un Laramie podría montar de forma tan imprudente y disparar tan certeramente. ¡Qué ironía, morir a manos de un Laramie después de haberlos admirado toda mi vida!

—¿Cómo dices? —lo interrogó Buck.

—Siempre quise ser un Laramie —balbuceó el joven—. Nadie puede montar, disparar y pelear como lo hacían ellos. Es por eso que me uní a estos buitres; me dijeron que estaban montando una banda que sería idéntica a la de los Laramies. ¡Pero ni por asomo! No son más que una jauría de sucios coyotes… pero una vez que ingresé en la organización no me permitieron salir.

Laramie no dijo nada. Era terrible pensar que una vida joven pudiera malograrse tanto, y destruirse al fin, por el mal ejemplo de sus hermanos.

—Será mejor que te vayas y armes una patrulla si lo que buscas es exterminar a esas ratas —dijo el muchacho—. Van a desatar el infierno en San León a la puesta del sol.

—¿A qué te refieres? —preguntó Laramie, recordando los comentarios de Harrison sobre algo previsto para la noche.

—Ellos te tienen miedo —murmuró el muchacho—. Harrison teme que puedas contarle a Joel Waters que él es el líder de la banda. Por eso vino aquí anoche. Pretendían seguir con el robo y la extorsión durante un mes más; para entonces el viejo Harrison poseería ya la mayoría de los ranchos de los alrededores, dando por vencidas las hipotecas.

—Cuando Mart Rawley fracasó en su intento de retenerte, Harrison ordenó que los muchachos se reunieran hoy aquí. Pensaban darte caza ahí abajo si la patrulla ciudadana de San León no conseguía hacerlo. Si descubrían que no sabías nada y que no habías contado nada a nadie, simplemente te matarían y procederían tal y como habían planeado desde el principio. Pero si no te atrapaban, o encontraban que habías desembuchado, darían esta misma noche el gran golpe y huirían a continuación.

—¡El gran golpe!… ¿De qué se trata? —preguntó Laramie.

—Bajarán esta noche de su santuario e incendiarán los ranchos de Joel Waters, y también los del sheriff y otros ciudadanos notables de San León. Conducirán todo el ganado a México usando la antigua senda de los Laramies. Después el viejo Harrison repartirá el botín y la banda se dispersará. Si descubre que no has revelado sus manejos al frente de la banda, Harrison permanecerá en la ciudad. Esa era su idea desde el principio… arruinar a los ganaderos, comprar muy barato sus equipos y propiedades y convertirse en el dueño absoluto del Condado.

—¿De cuántos hombres dispone?

—Entre veinticinco y treinta —jadeó el joven. Se estaba marchando rápidamente; se atragantó y un hilillo de sangre fluyó desde la comisura de los labios—. Tal vez no debería estar desembuchando; ese no es el estilo de los Laramies. Pero no se lo diría a nadie más que a un verdadero Laramie. Tú no los has visto a todos. Dos murieron en el camino de vuelta desde San León, ayer. Abandonaron sus cuerpos en el desierto. El resto aún no ha regresado de conducir el ganado robado a México, pero estarán aquí hoy al mediodía.

Laramie guardó silencio, repasando mentalmente las fuerzas que podría poner en el campo. El equipo de vaqueros de Waters era lo único con lo que podía contar… seis o siete hombres a lo sumo, sin contar al convaleciente Joel. Las dificultades se estaban acumulando.

—¿Tienes un cigarrillo? —preguntó débilmente el chiquillo. Laramie lio un cigarrillo, lo colocó entre sus labios azules y prendió un fósforo. Miró hacia atrás al fondo del cañón, Laramie vio a los hombres ensillando monturas. Estaba malgastando un tiempo precioso, pero se resistía a abandonar al muchacho moribundo.

—Ponte en marcha —murmuró inquieto el joven—. Te espera una dura tarea por delante; los ciudadanos honestos y los ladrones de ganado te persiguen con igual saña… pero yo apuesto por los Laramies: ¡los auténticos! —su mente deliraba; comenzó a cantar en un susurro fantasmal una canción que Buck nunca podía escuchar sin estremecerse:

«Cuando Brady murió lo enterraron muy hondo,

colocaron botellas de whisky en su cabeza y sus pies.

Cruzaron sus brazos sobre el pecho y dijeron:

¡King Brady se ha ido a descansar!»

El hilillo rojo se convirtió en un súbito chorro; la voz del muchacho se diluyó en el silencio. El cigarrillo cayó de sus labios. Su cuerpo se relajó y quedó inmóvil, hoyando para siempre la senda del lobo.

Laramie se levantó con profunda tristeza y fue en busca de su montura, que temblaba a la sombra de una roca. Arrancó la manta enrollada detrás de la silla y cubrió con ella la figura inmóvil. Otra deuda que añadir a la ya larga lista de los Laramies.

Montó de nuevo y atravesó el túnel al galope hasta el lugar donde lo esperaba su propio caballo: una bestia mucho más rápida que el asilvestrado que montaba. Mientras cambiaba de animal, escuchó gritos a su espalda; sabía que sus perseguidores se habían detenido ante el cuerpo y que el respiro sería breve.

Sin mirar atrás, recorrió a galope tendido el camino que le pareció más directo hasta el rancho de Joel Waters.

Era casi mediodía cuando Laramie introducía su agotado bronco en el porche de la casa del rancho Boxed W. No había vaqueros a la vista. Fue Hop Sing quien abrió la puerta.

—¿Dónde está Waters? —lo interrogó Laramie.

—No está aquí —informó al muchacho el cocinero chino—. Ha ido al pueblo a visitar al doctor para que le inmovilice la pierna. Slim Jones lo llevó en su carro. Regresará esta noche.

—¡Maldición! —gruñó Laramie. De pronto vio cómo su plan topaba con una muralla infranqueable. Su idea era conducir una partida de hombres directamente a la guarida de los forajidos, y retenerlos en su santuario para que no pudieran dispersarse y llevar a cabo la incursión que planeaban. Los vaqueros del Boxed W no seguirían a un extraño sin la aquiescencia de su jefe, y solo Waters podía convencer a los belicosos ciudadanos de San León de que Laramie estaba de su parte. El tiempo volaba y cada minuto contaba.

Solo quedaba abierto un arriesgado camino. Saltó sobre su fatigado caballo y tironeó de las riendas para dirigirlo hacia la carretera de San León.

No se encontró a nadie por el camino, lo cual agradeció enormemente. Cuando se acercaba ya a las afueras de la ciudad su caballo empezó a respirar con dificultad. Comprendió que el animal sería inútil en caso de que tuviera que escapar con la patrulla ciudadana pisándole los talones.

Laramie conocía un callejón que conducía a la casa del médico, por el cual esperaba llegar sin ser visto. Se apeó y se adentró en el pasaje, llevando a su caballo por las riendas.

Avistaba ya la pequeña cabaña de adobe, donde el único médico del pueblo vivía y pasaba consulta, cuando un tintineo de espuelas a su espalda le hizo sacudir la cabeza a tiempo para ver pasar a un hombre al final del callejón. Era Mart Rawley; Laramie se ocultó detrás de su caballo maldiciendo su suerte. Rawley debía haber estado rondando los alrededores en su busca, expectante y al acecho. Su grito hizo pedazos el perezoso silencio.

—¡Laramie! —aulló Rawley—. ¡Laramie ha vuelto! ¡Eh, Bill, Lon, Joe…! ¡Todo el mundo! ¡Laramie está de nuevo en la ciudad! ¡Por aquí!

Buck se ahorquilló sobre su mustang y lo espoleó por un pasaje enmaderado hacia la calle principal. El plomo silbaba en el callejón cuando Laramie apareció por fin en la vía principal, y vio a Joel Waters sentado en una silla en el porche de la cabaña del médico.

—¡Reúne a todos los hombres disponibles y condúcelos a Los Diablos! —le gritó al asombrado ranchero—. ¡Dejaré un rastro para que puedas seguirlo. Encontré a la banda en nuestro antiguo escondite… y bajarán esta noche a la ciudad y sus alrededores para dar un gran golpe!