El provincial Francisco de Bobadilla dictó sentencia en Mala, el 15 de noviembre de 1537. En ella dictaminó que como los pilotos no estaban de acuerdo sobre la exacta ubicación del río de Santiago, punto norte de la gobernación de Pizarro, cada litigante debía enviar dos pilotos para hacer la verificación correspondiente. Entretanto, Almagro debía restituir la ciudad del Cusco, el oro hallado en ella y dar libertad a los presos, ya que todo ello había sido hecho por la fuerza. En cuanto a Chincha, por pertenecer sus curacas e indios a los vecinos de Los Reyes, Almagro debía trasladarse a Nazca. Ambos ejércitos debían ser disueltos o enviados contra Manco Inca. Sin embargo, de cabo a rabo lo fallado era provisional; si la opinión de los pilotos favoreciese a Almagro, Pizarro debía devolver todo lo recibido.

En la práctica el fallo favorecía a Pizarro. Era claro que una vez restituidos el Cusco y Chincha a su dominio, sería casi imposible que se volviera a la situación anterior, lo más probable era que primara la posesión. Como el fallo hacía mención expresa a la liberación de los prisioneros, los pizarristas se enardecieron y reclamaron que se atacara el campamento de Almagro, se liberara a Hernando Pizarro y se tomara el Cusco.

Por su parte Almagro estaba indignado. Hablaba fuerte de Bobadilla, llamándolo falso juez y vendido. Orgóñez insistió en matar a Hernando y marchar al Cusco para adueñarse de la tierra. Almagro no era afín a una ejecución que le podía traer mayores problemas con su socio y con la misma Corona. Para entonces, Almagro confiaba en que sus recientes vínculos con la Metrópoli pudieran serle favorables. En efecto, había invertido cien mil pesos de oro para casar a su hijo Diego con la hija de uno de los miembros del Consejo de Indias. Además, la noticia del maltrato a Manco Inca se había conocido en la Corte a través de fray Tomás de Berlanga y por Hernando de Soto a su regreso a España.

En definitiva, cada quién tenía sus cartas, pero los almagristas tenían además a Hernando. Pizarro temía más que nunca por su vida, debido al fallo de Bobadilla. Envió entonces a tres nuevos delegados para decirle a Almagro que, no obstante la sentencia del provincial, él estaba dispuesto a volver a negociar los límites y el problema de la liberación de su hermano.

Almagro se había quedado en Chincha desoyendo del todo el fallo de Bobadilla. Pizarro le hizo llegar nuevas propuestas. Le ofreció todo el sur del Perú, incluidos Arequipa, todo el altiplano con el lago Titicaca y todas las tierras de ahí hacia el sur. En 1545, ahí se descubriría la fabulosa mina de plata de Potosí, en base a la cual giraría la economía de todo el Virreinato del Perú. Pero nadie podía ni soñarlo. Almagro rechazaba todas las ofertas, solo estaba dispuesto a aceptar el Cusco.

Entonces Almagro, con un cálculo muy fino de la situación, le propuso a Pizarro ciertos capítulos o acuerdos. Él se retiraría de Chincha y trasladaría su Villa más al sur, a Sangallan, cerca al río Pisco; su socio debía proporcionarle un barco para estar en contacto con la Corona; él seguiría ocupando el Cusco hasta que llegase un fallo final del emperador; y le permitiría el servicio de los indios de Sangallan a sus encomenderos en Los Reyes.

Pizarro estaba cansado, hastiado, pero sobre todo ansioso por rescatar a Hernando, y entonces aceptó. A pesar de que entendía merecer el Cusco por justicia al haber conquistado aquel Reino, aceptaba todos los puntos propuestos por Almagro hasta que llegase el fallo definitivo del rey. Solo agregó que los dos ejércitos debían ser disueltos en veinte días y que sus hombres ocuparían Chincha tras la salida de Almagro. Si él infringía el acuerdo, aceptaba perder su gobernación de Nueva Castilla, y si lo incumplía Almagro debía pagar 200.000 castellanos, la mitad para la Cámara del Rey y la otra para la parte que hubiera respetado el pacto.

Pizarro fue más allá. Si la Corona, debido a los conflictos, decidía retirarle sus gobernaciones a ambos, los dos debían comprometerse a no defenderlas. Tras esto, Pizarro juró cumplir fielmente lo estipulado como caballero hidalgo.

El juramento de Pizarro había sido dado el 24 de noviembre. Almagro lo vio y, satisfecho, hizo lo propio días después. Confiaba en que la Corona encontraría justos sus reclamos, ya la compañía del levante había dado inmensos frutos y la mayor parte, con creces, había sido acaparada por los Pizarro. Ahora, a él le quedaban la riqueza y bienestar de una gobernación que bien merecía.

Pero quedaba un punto álgido por resolver. Almagro le hizo saber a Pizarro que dejaría libre a su hermano Hernando a cambio de una fuerte suma en oro y un público homenaje del cautivo en su honor.

Esta decisión fue muy mal vista por los de Chile, pero a Almagro no le quedaba más alternativa que soltar a su mayor enemigo. Así, después de que el herrero le hubiera limado las cadenas a Hernando, este no dudó en agradecer públicamente ante los de Chile la gran generosidad de don Diego de Almagro. Luego todos cenaron y Hernando fue con varios caballeros y el joven Diego de Almagro el Mozo al campamento de Pizarro.

Pizarro estaba feliz, efusivo más que nunca, abrazó a su hermano y tuvo palabras de gratitud para los de Chile por haberlo acompañado. Incluso les regaló joyas preciosas y trató con mucho cariño a Diego, aquel afable mestizo de dieciocho años.

Sin embargo, las cosas habían de ser muy distintas. Hernando llevaba dentro un encono infernal contra Almagro. Se había visto envilecido y encadenado, casi desnudo en una cárcel de piedra. Había sido sujeto de escarnio y había temido por su vida a lo largo de ocho meses de pesadilla. El odio de Hernando parecía no tener límites, y con presteza le habló a su hermano de arrebatarle el Cusco a los almagristas. Si Pizarro, su hermano, había conquistado aquel magno Imperio, ¿no era acaso una burla que otro se quedase con la ciudad principal? Almagro, finalmente, le había ganado el Cusco.

Pizarro entonces vio todo en retrospectiva. Recordó a su socio planteando ante Gaspar de Espinosa que su gobernación llegaba hasta Mala, luego había fijado su Villa en Chincha y hasta se supo que alguna vez habló de querer Los Reyes. Ahora lo tenía demasiado claro, había sido burlado por un vil comerciante. Almagro había subido en demasía sus demandas para quedarse con lo que quería. Tal y como un mercader que pide un precio elevado para llegar al fin deseado, así había jugado Almagro con él.

Pizarro apretó los dientes. Su inmenso respeto por la legalidad y sus escrúpulos formales lo detenían. Tenía que haber una salida. En aquel momento, le deseó todo el daño a Almagro.

Era el 9 de diciembre, primero le ordenó a Hernando no llevar el oro del Quinto Real a España hasta que terminase con la guerra de Manco Inca. La pantomima se mantuvo para que Hernando no cayese en falta ante la Corona, y Pizarro se amparó en una Real Cédula para no dejarlo ir.

Pizarro, entonces, le envió a Almagro una Cédula Real que ordenaba que cada gobernador poseyera de acuerdo con como lo había venido haciendo y de conforme a la conquista. El documento había llegado hacía poco al Perú, y Almagro entendió en seguida el cambio de Pizarro. Los de Chile decidieron volver prestos al Cusco para evitar ser despojados.

Hernando Pizarro hizo lo propio, solo que viajó toda la noche y le ganó a la columna almagrista el paso de Huaytará. Ahí lo alcanzó luego Pizarro, felicitando a sus hombres por el esfuerzo de hacer la travesía en vela. Esa misma noche heló en el campo, y esto afectó la salud de Pizarro, igual pudo haber seguido pero era al fin un pretexto. La batalla parecía inevitable, y él no quería romper su juramento de honor. Pizarro le dejó a Hernando la recuperación del Cusco, con todo lo que esto pudiera significar.

Pizarro volvió a Los Reyes dejando a Hernando como capitán general. El viejo gobernador estaba irreconocible, llevaba la furia que solo se le veía en el campo de batalla. Habló sin tregua, dijo que Almagro era un ladrón, que le había robado el Cusco y que el Perú hasta el estrecho de Magallanes le pertenecía a los Pizarro y a él en particular. Y que lo iba a defender de Almagro o de cualquiera que sin autoridad real lo quisiera tiranizar con la punta de la lanza.

BATALLA EN EL CAMPO DE LA SAL

El sol de la primera mañana brillaba en el cielo. Las espadas y alabardas refulgían. Los hombres, españoles y conquistadores, se miraron de un lado a otro del frío arroyo. Ninguno en ambos bandos había dormido bien, algunos con un sueño a sobresaltos y, el que menos, lo había pasado en vela.

Era el 6 de abril de 1538. Almagro había ocupado el Cusco y Hernando Pizarro, por no anticipar sus intenciones y evitar una emboscada de los de Chile, había tomado un largo camino que le llevó tres meses. Cuando entró al Cusco, Hernando se sorprendió al encontrar las calles vacías, pronto supo que Almagro lo esperaba en un lugar llamado Cachipampa, que podía traducirse como las Salinas y que estaba a media legua de la ciudad. Ese era un lugar plano al pie de una colina que bordeaba el camino inca. Hernando vio que era una estrategia de ese maldito de Rodrigo Orgóñez, de hecho los de Chile tenían más caballos, y eso les daba ventaja en el llano.

Hernando tenía 700 hombres frente a unos 500 de Almagro, pero estaba en inferioridad de condiciones respecto a los caballos, de los cuales el bando enemigo sumaba 250. Sin embargo, la ventaja más importante de los Pizarro estaba en sus ochenta arcabuceros, su cuerpo de lanceros y su artillería. Llegaron a las Salinas al atardecer del viernes 5 de abril. Durante la noche, de ningún bando salió nadie a negociar la paz.

En ese momento Hernando, que vestía armadura, capa anaranjada y montaba un corcel castaño, hizo tocar el clarín y redoblar los tambores. Entonces dio vivas al rey y se lanzó contra los de Chile. Casi de inmediato, los arcabuces retumbaron y causaron las primeras bajas almagristas. Fiel a su costumbre, el mismo Hernando participaba de la batalla, mientras que Almagro, demasiado viejo y debilitado por la sífilis, observaba en una litera desde una colina cercana.

El ejército de Hernando avanzó con su estandarte blasonado con el escudo de armas de Pizarro: dos osos a los lados de un sauce. Del lado de Almagro, Orgóñez ordenó la arremetida con la vieja advocación a Santiago. Los de Chile avanzaron con picas y con el apoyo de dos líneas de caballería, que galoparon prestos enfilando sus lanzas contra los pizarristas.

El choque fue encarnizado y la batalla se focalizó en duelos individuales. Cada quien tenía deudas que saldar con alguien del otro bando. Hernando buscaba a Orgóñez, pero de pronto vio a Pedro de Lerna, antiguo pizarrista que por despecho se había pasado a los de Chile. Lo vio venir y se lanzó de inmediato contra él. Ambos chocaron con todo el odio contenido, el impacto hizo caer de rodillas al caballo de Hernando, los pizarristas corrieron a auxiliarlo y vieron que tenía una herida en el vientre, no era mortal. Su adversario tenía el muslo atravesado, y victima de una hemorragia incontenible cayó de su caballo.

Las picas usadas por los soldados de Almagro en la batalla fueron destrozadas por el impacto de unas balas, que disparadas de a dos y retenidas por un alambre destruían todo a su paso. Pero por otro lado, Orgóñez mataba sin parar, sobre todo a quien se adelantaba a darse la victoria en nombre de Pizarro. Los muertos caían de uno y otro bando, pero la ventaja a favor de los pizarristas fue siendo visible. Los cuerpos de los de Chile eran atravesados sin piedad. En eso, el alférez almagrista se pasó a las tropas contrarias, pretextando ir al verdadero bando del rey. Sin estandarte, los de Chile se desmoralizaron aún más. Orgóñez vio la retirada de algunos de sus hombres y buscó a Pizarro, se lanzó contra él, cuando una esquirla de bala le dio en la frente. Por instinto, Orgóñez desplegó la espada contra los hombres que ya caían sobre él, mató a dos y de repente creyó ver a Hernando y de una estocada le atravesó la boca. Era al criado de su odiado rival a quien había herido. Derrotado y sangrando, Orgóñez pidió a alguien de su rango para entregar su espada. Entonces, un peón del lado pizarrista le arrebató el arma, entre varios lo desmontaron y de un tajo lo degollaron.

Diego de Almagro vio desde lo alto la masacre de sus tropas. Desencantado de sus hombres y diciéndose que no se había dado una verdadera batalla, pidió a cuatro servidores que lo ayudaran a subirse a un caballo. A galope y tan pronto como pudo, alcanzó la fortaleza de Sacsahuaman, se hizo subir a uno de los torreones y se acuarteló con sus cuatro hombres armados.

En el campo de las Salinas cundía la euforia. Los gritos por la victoria de los Pizarro se escuchaban de un lado y del otro. Los almagristas que trataban de escapar fueron alcanzados y ejecutados sin consideraciones. En el terreno quedaron ciento cincuenta hombres muertos. En los cerros aledaños, miles de indios, entre auxiliares de uno y otro lado y curiosos de los pueblos cercanos, acudieron a ver el espectáculo. Era un hecho totalmente inédito para ellos, eran cristianos contra cristianos. Una vez terminada la batalla y estando ocupados los pizarristas en alcanzar a los de Chile, los indios bajaron y se apoderaron de las ropas y armas de los muertos y heridos indefensos. A todos los despojaron, y los cuerpos quedaron humillados y desnudos en medio del valle.

Pronto los pizarristas extrañaron a Almagro. Se supo que estaba en Sacsahuaman. Hasta ahí acudieron Alonso de Alvarado y varios jinetes para hacerse con él. Alvarado quería vengar su honor, de cuando fue preso en el río Apurímac y llevado encadenado y en andrajos a la prisión del Cusco. Entonces llamó a Almagro por su nombre y lo conminó a rendirse. Ya nada le quedaba al socio de Pizarro, ni soldados, ni fortuna, ni gobernación, tan solo ese cuerpo miserable y el pedazo de vida al cual se aferraba.

Diego de Almagro aceptó rendirse, y entonces sus hombres lanzaron al piso sus espadas y se entregaron. Almagro fue bajado en brazos, se le veía intensamente triste y acabado. Era como la penosa caricatura de aquel soldado que se había hecho famoso en el istmo, de aquel hombre de carácter expansivo que hizo una fortuna en Panamá.

Ahora Almagro tenía ante sí la boca de un arcabuz dirigido contra su cabeza. Un capitán, Pedro de Castro, de solo verlo lo había estimado poca cosa, y con desprecio procedía al asesinato. Alvarado se interpuso y evitó el disparo. No se podía ejecutar sin proceso a un hombre de tamaña importancia. Almagro fue subido a una mula y se le condujo al Cusco fuertemente escoltado.

Los pizarristas entraron jubilosos en la ciudad. El estandarte de Almagro fue arrastrado en el fango y pisoteado. El degollador de Rodrigo Orgóñez llevaba la cabeza sujeta de las barbas y hacía molinetes con ella. Los ganadores se apoderaron de las calles dando vivas al rey, a los Pizarro e insultando a los almagristas. Los de Chile trataron de esconderse. Pero de Lerna había sido llevado herido a una casa amiga, hasta ahí llegó un soldado con quien tenía un problema de honor, y lo mató a puñaladas.

Hernando tenía el vientre vendado, pero podía montar. A su lado estaba Gonzalo, quien se había destacado nítidamente al frente del primer batallón. Ambos esperaron la llegada de Almagro, se conformaron con verlo y lo pasaron a una grupa más rápida. Gonzalo se encargó de revisarlo. Luego entraron todos juntos al Cusco.

Los pizarristas saqueaban las casas de los vencidos y se hacían de todo lo que tuviera valor, si encontraban algún almagrista escondido, lo mataban a estocadas o lo lanzaban desnudo a la calle. Los infortunados buscaban refugio en las iglesias. Mientras esto acontecía, Almagro era llevado por las calles mientras presenciaba impotente los desmanes brutales y la sangre derramada en las paredes. Luego fue subido al edificio de piedra que un día había sido el Coricancha. Ahí él mismo había encarcelado a los hermanos Pizarro.

En Los Reyes, Pizarro supo del triunfo de Hernando en las Salinas. De inmediato salió hacia el Cusco, pero se detuvo en Jauja. Ahí esperó largos días, y hasta él acudió Diego de Almagro el Mozo. El joven era llevado por Alonso de Alvarado a la Ciudad de los Reyes para evitar que conspirara con los de Chile en la liberación de su padre. Almagro el Mozo le pidió a Pizarro por su progenitor, solicitando garantías para su vida. Pizarro le dijo que no se preocupara, que la vida de su viejo socio no corría ningún peligro.

Pero en el Cusco el proceso contra Almagro estaba en marcha. Las acusaciones eran serias. El arresto de Hernando Pizarro, lugarteniente del gobernador nombrado por el rey, significaba una rebelión contra la Corona; la captura de Alonso de Alvarado cuando iba al Cusco a combatir a Manco Inca era considerada traición; al privar de sus indios a los encomenderos designados por el gobernador y atribuírselos a sus hombres, Almagro había atentado contra la autoridad real.

En definitiva, Diego de Almagro era procesado por delitos contra el rey. Si alguna esperanza le quedaba al jefe de los veteranos de Chile, era la mano salvadora de Francisco Pizarro.

UNA AMISTAD MUERTA A GARROTE

Pizarro estaba acongojado, llevaba encima una enorme sensación de hartazgo de la que no podía desprenderse. Por fin había sucedido, los principios de su vida habían sido el orden y la sujeción a la autoridad. Si llevaba el cargo de adelantado, además del de gobernador, había sido para mantener el orden y la autoridad en la conquista del Perú.

Ahora todo había sido desbaratado por Almagro. ¿Qué endemoniada fuerza lo había empujado a tomar el Cusco como propio, en lugar de arreglar las cosas como siempre lo habían hecho? ¿A qué se avino en repartir encomiendas, si ni siquiera él, que era el gobernador y capitán general de esas tierras, se atrevía a otorgarlas si no eran temporales? Pizarro no dejaba de pensar en todo ello y no hallaba solución ni salida para lo de Almagro. Los méritos tampoco eran menos; si Almagro no hubiera llevado aquellos refuerzos a Cajamarca, ¿habrían podido seguir con la conquista? Sin la sapiencia de su socio en jornadas de penetración, ¿hubieran avanzado libremente al Cusco? Todo era cierto de un lado y del otro, pero lo más grave era lo que había acaecido.

La Corona no tardaría en investigar la batalla de las Salinas, y al sucederse las pruebas de ambos bandos, el proceso quedaría abierto para desgracia de los dos gobernadores. Era incluso posible que los dos perdieran Nueva Castilla y Nueva Toledo, respectivamente.

Pero ¿cuáles eran finalmente los hechos? Fríamente hablando, Almagro había roto el orden de la colonia y perpetrado más de un delito contra la autoridad real. ¿Podía salvarlo? ¿Debía salvarlo? Sí, podía ayudar y evitar que fuese ejecutado, pero las demandas de Almagro persistirían y la guerra civil se instalaría entre los españoles. Ya no sería una batalla, sería una guerra interminable de la cual sin duda Manco Inca sacaría partido. El desorden imperaría y todos serían presa fácil de los indios. ¿A quién se le había ocurrido combatir en las Salinas? ¿Qué hubiera sucedido si un cacique o un curaca se hubiera puesto a la cabeza de aquellos indios que estaban en los cerros? Era muy seguro que no habría quedado español vivo en ninguno de los bandos.

Pizarro pensó nuevamente en Almagro, el amigo Diego de Almagro. Era como tener un brazo o una pierna con gangrena. Uno sabe que si se queda, todo el cuerpo habrá de pudrirse, pero igual duele mucho, duele demasiado sacárselo de encima después de una vida. Existe la versión de que Hernando Pizarro mandó un emisario a Jauja a preguntarle a Pizarro sobre cómo proceder con Almagro. La respuesta de Pizarro habría sido lacónica: que haga lo necesario para que no cause más problemas.

De ser cierta la versión del cronista Cieza de León, coincide con la necesidad de Pizarro de restaurar el orden y con su deseo de no cargar con el fatal destino de su amigo. También se ajusta a la necesidad de evitar una guerra ulterior entre los españoles. No es una frase fría, es la expresión del que no quiere involucrarse con los acontecimientos pero sabe, en lo más íntimo, que habrá de sentirse responsable para siempre.

Almagro estuvo tres meses en prisión. Durante ese lapso, Hernando Pizarro lo visitaba con cierta regularidad y lo animaba con la próxima llegada del gobernador. Esto esperanzaba a Almagro en medio de su desgracia; en prisión, su enfermedad había empeorado y su cuerpo mostraba señas visibles de deterioro. Hernando, incluso, apiadándose en algo de su antiguo enemigo, le hizo llegar de vez en cuando algunas viandas de buen sabor.

Un día le hizo saber por un mensajero que debía confesarse. Esto alarmó a Almagro, pues era costumbre dar confesión al sentenciado a muerte. Almagro no consideró posible que se procediese a su ejecución tras tres meses de esperanzas.

Almagro hizo llamar a Hernando Pizarro, quien se presentó en la prisión. Cuando Hernando entró a la celda, Almagro lloraba. Al verle así, le dijo que debía ser fuerte, que no era el único que fuera a morir en este mundo, ni sería el último que muriese de aquella manera, y como su último día había llegado, debía ordenar su alma como cristiano temeroso de Dios.

La desesperación embargó el ánimo de Almagro. Le dijo a Hernando que cómo quería matar a quien tanto bien le había hecho, que se acordase de que había sido el primer escalón por donde sus hermanos y él habían subido, que con su hacienda su hermano fue a negociar la gobernación a España y que nunca hubo bien que no lo quisiese para él.

Hernando no cambió, más bien le increpó a Almagro que se mostrase como caballero que era de nombre ilustre, que no mostrase flaqueza y que supiese ciertamente que había de morir. Almagro dobló sus ruegos y apeló a la justicia del rey y a los sufrimientos que había soportado para la conquista del Perú.

Hernando no se doblegó y salió de la habitación. Almagro entonces no quiso confesarse para dilatar la ejecución, pero fue advertido de que igual moriría.

Entonces Almagro puso su alma a bien con Dios y recibió el Santísimo Sacramento. Con la paz alcanzada, redactó su testamento.

Todo lo que no había recibido él de vivo, lo quería para su hijo. En virtud de una provisión real que lo facultaba para nombrar en vida un sucesor, Almagro señaló a Diego, su mestizo, como nuevo titular de la gobernación de Nueva Toledo. Luego calculó que poseía un millón de pesos de oro en la compañía que mantuvo con Pizarro, nombrando como su heredero al propio emperador Carlos V, con lo cual evitaba que sus bienes cayeran en manos de los Pizarro y obligaba a la Corona a investigar los repartos que se habían hecho en el Perú. Luego, con la prolijidad de un arqueo de comerciante, pasó a saldar todas sus cuentas, pagando un caballo que debía, dándole destino a una camisa vieja, a sus finos utensilios de oro y a sus es clavas. Finalmente, realizó donaciones a los monasterios franciscanos y dominicos en Santo Domingo, mandó erigir una capilla en su nombre en Cas tilla, su pueblo natal y le dio la libertad a una esclava africana que lo había servido en Quito, por el amor que le mostró.

Al mediodía del 8 de julio de 1538, un verdugo entró a la celda donde estaba recluido Die go de Almagro. Hernando no se atrevió a una ejecución pública. En la plaza había dispuesto soldados en las desembocaduras de las calles de acceso, ante alguna reacción de los de Chile. El verdugo aplicó el garrote, método reservado para la gente del pueblo, y rompió la nuca de Almagro.

El cuerpo fue llevado al centro de la plaza. Ahí el verdugo procedió a degollar al cadáver y a poner la cabeza en la picota. No hubo quien pusiese un paño para recoger la sangre del cuello cortado. Luego, el verdugo procedió a desvestir el cuerpo para quedarse con las ropas, pero un grupo de vecinos lo consideró infame y le pagaron al hombre su valor, para no deshonrar al muerto.

Hernán Ponce de León, un hidalgo sevillano muy respetado, hizo llevar el cadáver de Almagro a su casa. Se puso la cabeza del difunto a sus pies, y se le dio sepultura de limosna en la iglesia de la Merced.

Francisco Pizarro dejó Jauja y salió hacia el Cusco. A la altura del río Apurímac le llegó un mensaje de su hermano Hernando, notificándole el desenlace. Apenas terminó de ser informado, Pizarro bajó la mirada y unas lágrimas surcaron su rostro. Luego apuró el paso para estar en el Cusco cuanto antes.

En la ciudad, Pizarro fue recibido con trompetas y por un grupo de regidores y vecinos. Hernando estaba en el Collao, a donde había salido para pedir oro a los curacas del altiplano. Regresó en pocos días y se entrevistó en privado con su hermano.

Pizarro, por aquellos días, fue visto siempre de mala gana y muy irritable. Incluso a los indios que acudían a él, para quejarse de algunos españoles que eran abusivos o les robaban sus ganados, los despedía bruscamente, tratándolos de mentirosos. Jamás había estado de tan mal humor el gobernador. Era como si buscara culpables por la muerte de Almagro, como si quisiera vengarle de alguna manera y no supiera contra quién hacerlo. Era un remordimiento profundo por no haber detenido lo que creyó inevitable. Vio el expediente voluminoso de la causa fatídica, más de dos mil hojas que no podía leer. Que Almagro tampoco hubiera podido leer. Sintió rabia, pero era una furia cercana, una furia ciega contra sí mismo.

Pero había más, la rueda de la venganza se echaría a rodar en cualquier momento. Cientos de almagristas habían sido echados a la miseria tras haber estado como dueños del Cusco. Una sed de revancha era respirable en el ambiente. La mejor solución era enviar a los soldados a nuevos proyectos de conquista.

Pedro de Candia, por ser un jefe de entera confianza, fue puesto al mando de 300 hombres, en su mayoría almagristas, para conquistar el sureste del Cusco. Pedro de Valdivia, maestre de campo de Hernando en las Salinas, fue enviado con una nueva expedición a Chile. Francisco de Olmos fue enviado a Ecuador, a la bahía de San Mateo. García de Alvarado, almagrista destacado, fue comisionado a la rica región de Huánuco con la esperanza de que perdiera el odio que sentía por Pizarro.

De este modo se trató de premiar a los pizarristas más fieles, que habían devenido en inoportunos, así como alejar a los sospechosos de conjuras que pudiesen reagruparse en un proyecto pernicioso.

LA HEGEMONÍA ABSOLUTA

Francisco Pizarro estaba en Arequipa en septiembre de 1539 cuando recibió las noticias del Cusco. Durante más de un año se había dedicado a fortalecer su gobernación con la fundación de ciudades. Había recordado a Nicolás de Ovando, el viejo gobernador de La Española, quien había fundado diecisiete villas para consolidar la presencia hispana en la isla. Ahora él, ¿no debía hacer lo propio en aquel extenso territorio de Nueva Castilla?

Para detener los ataques de Manco Inca en el trayecto entre el Cusco y Los Reyes, Pizarro había fundado San Juan de la Frontera de Huamanga en un lugar denominado Huamanguilla. Le encargó a Pedro Ansúrez de Camporredondo y a Diego de Rojas la creación de la Villa de la Plata en Charcas. Y ahora él mismo se aprestaba a fundar la ciudad de Arequipa en el sur, para que sirviera de freno ante las posibles pretensiones de Nueva Toledo.

Pero en el Cusco había un hecho de enorme trascendencia; Manco, el Inca rebelde otrora amigo de los españoles, había propuesto una reunión con él en Yucay. Manco Inca quería negociar, y eso era resultado de las acciones de su hermano Gonzalo. En efecto, Gonzalo Pizarro había partido en abril de 1539 con el objetivo de liquidar a Manco Inca y deshacer su reino de sediciosos. Con 300 de los mejores soldados españoles, había partido rumbo a Vilcabamba para traer al Inca, muerto o preso. Poco antes de su partida, Titu Cusi Yupanqui, el hijo de Manco Inca depositado en una casa de españoles en el Cusco, huyó para reunirse con su padre.

Con el ejército español capitaneado por Gonzalo iba también un gran contingente de indios aportados por Paullu Inca. Los españoles avanzaron a caballo, cruzaron el río Urubamba y se internaron en una región de los Andes con claras influencias amazónicas. Usaron los equinos hasta el punto en que fueron útiles, y subieron por el cañón del río Vilcabamba. Abriéndose paso a través de una vegetación cerrada y andando todos en fila, se encontraron con un claro de 100 metros de ancho. Ahí, una emboscada de guerreros de Manco Inca atacaron desde lo alto arrojando piedras y lanzando flechas que mataron a 36 españoles y a más de 300 indios aliados.

Gonzalo pidió ayuda al Cusco. Mientras llegaba, intentó hablar con Manco Inca. Para eso envió a dos hermanos de Cura Ocllo, la esposa principal del Inca de la cual el mismo Gonzalo había abusado. Irritado Manco Inca al ver aquellos traidores, los hizo matar en el acto.

Con los refuerzos, Gonzalo le tendió un cerco al Inca del que apenas pudo escapar a nado. Sin embargo, sí logró causarle daño a su refugio de Vilcabamba y después de tres meses, en julio de 1539, regresó al Cusco llevando como prisioneros a Cura Ocllo y a un hermano del Inca. Ante esto, Manco Inca había hecho saber que estaba dispuesto a dialogar con Pizarro un acuerdo de paz.

El gobernador llegó al Cusco. Ahí se enteró de los pormenores; el Inca le solicitaba presentarse con una tropa reducida, no más de doce hombres. Pizarro decidió llevar consigo a la esposa del Inca, pero al verla se quedó sorprendido, la bella mujer tenía el cuerpo embadurnado de sus propias inmundicias y despedía un olor nauseabundo. Ahí supo que Gonzalo y sus hombres habían querido violarla, y Cura Ocllo había empleado aquel modo de defensa. En cuanto a la convocatoria de Manco Inca, la reunión se mostraba demasiado arriesgada para llevarse a cabo. Pero Pizarro, como en sus épocas de oscuro soldado, se prestó para el encuentro.

Desde el valle de Yucay, Pizarro le envió al Inca algunos regalos. De los dos emisarios, que eran indios cristianizados, Manco recibió una yegua briosa, un negro esclavo y camisas de seda. El Inca mandó matar a todos. La convocatoria había sido una emboscada, pero la precipitación de los guerreros del Inca descubrió la celada. Pizarro y sus hombres pudieron retroceder a tiempo y ponerse a buen recaudo.

Meses atrás, había sido comunicado del viaje al Perú de un juez enviado por el rey, que venía a investigar la muerte de don Diego de Almagro; el nombre del juez era Cristóbal Vaca de Castro, miembro del Real y Supremo Consejo de Indias.

Pizarro veía venir aquello que toda su vida había evitado: un proceso legal que desbaratara la gloria obtenida. Y aquel proceso sería consecuencia de haber dejado matar a su amigo, al único verdadero amigo que había tenido en toda su vida. La presencia de Vaca de Castro removía y azuzaba en su interior aquel acto que lo había hecho sentirse indigno de sí mismo.

Entonces había pensado que la mejor manera de esperar a Vaca de Castro era con Manco Inca capturado y con la tierra en paz. Pero los repetidos fracasos lo habían llenado de ansiedad, y la ansiedad, como una emoción nueva y absolutamente des conocida para él, se fue transformando en desesperación.

Entonces Pizarro fue otra vez preso de aquella furia ciega. Pensó ahora que era Manco Inca el culpable de todos sus pesares, y en Cura Ocllo quiso escarmentar al Inca y desahogar su cólera. La hizo amarrar a un poste, fue azotada sin ropas y luego muerta a flechazos por indios cañarís al servicio español. La mujer, en todo aquel trance atroz, se mantuvo en silencio con una dignidad que insultó a todos.

El cuerpo destrozado de Cura Ocllo fue puesto en un canasto río abajo, para que el Inca pudiera encontrarlo.

Este acto de Pizarro causó disgusto a muchos de los españoles que lo acompañaban. No era digno de un hombre cuerdo y cristiano haber actuado de ese modo. Pero ahí no terminó la represalia. En el Cusco, Pizarro ordenó la muerte de los líderes indios que estaban prisioneros o habían logrado integrarse con aparente éxito a la sociedad colonial. Así, el Villac Umu, recientemente apresado, el líder Tiso y otros quince generales de Manco Inca fueron quemados vivos y sin juicio previo.

En aquel momento, Hernando Pizarro había viajado a España desde Julio de 1539, llevando un soberbio Quinto Real para tener a su favor al Consejo de Indias y con su versión del proceso de Almagro. Antes de partir a la Península y después de que Pizarro lo hubiera acompañado una legua, Hernando se despidió de su hermano con palabras elocuentes. Le dijo que hiciera a los de Chile sus amigos, dándoles siempre de comer a aquellos que lo aceptaran, y que no consintiera que se juntaran diez de ellos a cincuenta leguas de donde él estuviese, porque si los dejaba juntar, lo iban a matar.

Hernando abrazó por última vez a su hermano, a ese hermano que a pesar de todos sus inconmensurables logros siempre veía como menos que a sí mismo. Francisco nunca dejaría de ser un campesino bastardo, mientras él, que era el único hijo legítimo de su padre, solo deseaba volver a España con todo lo ganado. Por eso, durante el año desde la ejecución de Almagro hasta su viaje, Hernando se encargó de pacificar el Collasuyu.

En las llanuras del altiplano, la resistencia de los indios de Cochabamba fue feroz, miles de ellos al mando de Tiso, tío de Manco Inca, se enfrentaron con cientos de españoles apoyados por quince mil indios de Paullu Inca. Gonzalo participó en aquellos largos meses de enfrentamientos al lado de Hernando. Ni en Sacsahuaman ni en Cajamarca, los caballos y lanceros españoles habían tenido la extensión de aquellos valles para desarrollar todo su destructivo poder. Muchos miles de indios fueron masacrados en una de las campañas más sangrientas y largas de la conquista. Al final, después de haber torturado y quemado a cientos de caciques, Hernando regresó al Cusco con un gran tesoro para el rey y llevando a Tiso, líder de la resistencia, como prisionero.

Gonzalo seguía en el altiplano y se había procedido al reparto de encomiendas. Pizarro dotó generosamente a sus dos hermanos. Luego bajó, siempre con el pensamiento en la visita del juez del rey, a San Juan de la Frontera de Huamanga. En esa región se descubrirían, poco después, las minas de azogue que harán posible la explotación de la plata de Potosí, que generaría rentas cuantiosas para la Corona española.

Pizarro dio ordenes a las autoridades de la novísima ciudad con singular talento organizativo. Luego decidió volver a la Ciudad de los Reyes con su escribano y secretario Antonio Picado. Tal vez necesitaba ordenar sus ideas, quizás le hacía falta jugar un poco a las bolas o a la pelota. Era necesario relajarse un poco para pensar mejor.

MUERTE DEL MARQUÉS GOBERNADOR

El título de marqués le fue comunicado oficialmente a Francisco Pizarro en el mes de febrero de 1539. El emperador Carlos I, en razón a sus múltiples méritos militares, concedía el título nobiliario con marquesado a elegir posteriormente. En tanto un marqués era el señor de una tierra, Pizarro debía elegir cuál sería la comarca de su marquesado. Esta distinción solo le había sido conferida en el Nuevo Mundo a Hernán Cortés.

Era para Pizarro el gran reconocimiento que siempre había esperado. Si algo había ambicionado desde sus años mozos, era ganar por sí mismo lo que su hidalgo progenitor no le había dado. Sin embargo, el título había sido conferido el 10 de octubre de 1537, sin tomar en cuenta los últimos sucesos relativos a Almagro. Pizarro meditó, guardó la distinción y no se apuró en designar la comarca del caso.

Pero de otro lado, Pizarro tenía mucho más que un título nobiliario. A lo largo de los años, y como consecuencia de la dinámica de la conquista, los hermanos Pizarro, y Francisco en particular, habían ido consolidando una fortuna espectacular.

Además de los múltiples botines acumulados a lo largo de los años, y del oro y la plata de Cajamarca y el Cusco, Pizarro se había otorgado nueve encomiendas en el Perú. Todas ellas estaban ubicadas en estupendas tierras de Trujillo, del Callejón de Huaylas, en el valle del Rímac y del Urubamba en el Cusco, todo el valle de Yucay y en las tierras altas del altiplano. En dichas encomiendas tributaban a favor de Pizarro nada menos que 30.000 indios.

Francisco Pizarro también era propietario de palacios en el Cusco, terrenos en Los Reyes, y grandes hatos de rebaños en Jauja, el callejón de Huaylas y en la sierra de la capital, lo cual también le permitía comercializar textiles. Pizarro importaba, además, ropa desde España, y creó una compañía para la producción y venta de azúcar en el valle de Nazca. Su búsqueda de metales preciosos le llevó a desarrollar proyectos mineros en el altiplano en Charcas y Porco. Incluso incursionó en el negocio naviero, con una flota de barcos que hacían viajes trasladando todo tipo de mercancías de sur a norte en el océano Pacífico. En 1540, Pizarro era ampliamente conocido como el hombre más rico del Perú, de una gloria y fama bien ganadas.

Pero la gloria es un bien esquivo, demasiado peligrosa en manos de los hombres. Pizarro había sido cuidadoso como un buen artesano, sus relaciones con la Corona se habían enmarcado en el respeto a la legalidad, con sus hombres había lo grado su total fidelidad, y con los indios había sabido jugar con alianzas aprovechando sagazmente sus rivalidades. Lo único que no pudo manejar Fran cisco Pizarro fue su conflicto con su socio y amigo Diego de Almagro.

Durante los últimos meses, se había rumoreado de un seguro atentado de los de Chile contra Pizarro. Este, con valentía o temeridad, nunca le había dado importancia a tales noticias y comentarios. Por lo mismo, al regresar a Los Reyes y escuchar las campanas de duelo por un vecino al que iban a enterrar, Pizarro bromeó por aquel supuesto mal augurio.

Pizarro se había cuidado mucho en no aparecer como responsable directo del proceso y ejecución de su socio. Sin embargo, siendo Francisco Pizarro el jefe de la facción que acabó con la vida de Almagro, y como no estaba Hernando Pizarro en la escena peruana, todos los odios y rencores de los de Chile se concentraron sobre él. A esto se sumó la actitud de muchos pizarristas y del mismo Antonio Picado, tan cercano al gobernador, que hacía evidente su desprecio por los almagristas. Un día Picado salió a la calle con un sombrero que llevaba un gesto obsceno hecho en oro, dedicado a los de Chile.

En la capital, Almagro el Mozo vivía una suerte de arresto domiciliario que poco a poco se había ido flexibilizando. El objetivo había sido mantenerlo alejado del Cusco, donde residía todavía el grueso de almagristas. Sin embargo, con frecuencia acudían a él antiguos partidarios de su padre caídos en desgracia que buscaban su protección. Almagro el Mozo los ayudaba con lo que tenía, que era una encomienda en Collique. Como los necesitados eran cada vez más numerosos, el grupo alrededor de Almagro el Mozo era cada vez mayor.

Pizarro había recibido, llegado a Los Reyes, la demanda de los vecinos para que se asignaran encomiendas definitivas. Los depósitos temporales, otorgados hacía unos años por el gobernador, eran considerados obsoletos. Pizarro consultó con fray Vicente de Valverde, que había vuelto de España investido como Obispo del Cusco. En los últimos tiempos, Valverde había abogado por los indios esclavizados en las encomiendas, y estaba en Lima desde el final de la batalla de las Salinas. Almagro el Mozo lo despreciaba por no haber evitado la ejecución de su padre.

El gobernador, con la anuencia de Valverde y la ayuda de Picado, procedió a otorgar las encomiendas de indios tributarios, nombrando primero a los visitadores. En cuanto a las nuevas ciudades, Gómez de Alvarado había fundado la ciudad de León de Huánuco el 15 de agosto de 1539. Al mismo día del año siguiente, se fundó finalmente la ciudad de Arequipa. Los primeros alcaldes de Arequipa fueron Juan Flores y el reivindicado Juan de la Torre.

Pero Pizarro también tuvo que tomar una decisión referida al hijo de Almagro. Por consejo de su entorno, despojó a Almagro el Mozo de su encomienda y se la otorgó a Francisco Martín de Alcántara, su hermano uterino. El objetivo era deshacer el núcleo de agitación solventado con los recursos de Collique. El resultado, el descontento y la indignación de los de Chile, que ahora estaban seguros que el gobernador los quería eliminar.

El clima de tensión fue en aumento ante la demora de Vaca de Castro. El juez había sufrido todo tipo de contratiempos, desde una tempestad hasta una enfermedad que lo tuvo cerca de la muerte. Pero en Los Reyes se decía que ya Pizarro lo había comprado o que lo había hecho asesinar. Lo que trascendió de manera más oficial es que Vaca de Castro solo haría una investigación relativa al caso de Almagro y que el Consejo de Indias tomaría solo una decisión a nivel político.

Esto último le dio alguna tranquilidad a Pizarro, pero exasperó aún más a los de Chile. Pensaron entonces que la única justicia vendría de sus propias manos.

Ante la insistencia de los rumores y la noticia de buena fuente de que los almagristas habían comprado armas, Pizarro optó por hacer llamar a Juan de Herrada, segundo de Almagro el Mozo. Herrada acudió, pero no aceptó las imputaciones en su contra, asegurando haber comprado armas sólo para su defensa. Pizarro fue cordial y también le aseguró que no tenía ninguna intención de acabar con ellos o desterrarlos. En cuanto al juez, Pizarro afirmó que ya habría llegado a la Ciudad de los Reyes, si hubiera aceptado embarcarse en su galeón.

Pero el plan de los almagristas ya estaba en marcha. El atentado sería un domingo, tras la fiesta de San Juan, pero Pizarro no acudió a misa. El domingo siguiente, 26 de junio de 1541 el gobernador, por seguridad, también oyó misa en su casa. A partir de las once de la mañana, un grupo de amigos cercanos acudieron a verlo, ya que se había rumoreado que estaba enfermo.

Los de Chile pensaron que habían sido descubiertos y que aquella reunión era una confabulación en su contra. Unos doce almagristas salieron de la casa de Almagro el Mozo al mando de Juan de Herrada. Atravesaron la plaza en diagonal, en pleno mediodía y dando gritos contra Pizarro. Nadie los detuvo, todos pensaron que era una bravuconada. Aparentemente, uno de los atacantes se puso a gritar para desarticular el atentado y los otros lo siguieron pensando que era un gesto de valor.

En el comedor estaban reunidos con Pizarro el doctor Juan Blázquez, teniente de la gobernación; el capitán Francisco de Chávez, su adjunto más cercano, su hermano Francisco Martín de Alcántara y otros quince vecinos, todos soldados veteranos. Ahí, de pronto, dio las voces de alarma uno de los pajes del gobernador. La mayoría huyó de inmediato o se escondió en las piezas de la casa. Blázquez saltó por la ventana hacia la huerta, sujetando su bastón de autoridad real con la fuerza de sus dientes. Pizarro ordenó cerrar las puertas mientras sus pajes le ponían un par de coracinas. Francisco de Chávez cerró la puerta de la escalera que daba al primer piso. Los gritos subían insistentes y Chávez entonces pensó que eran simples revoltosos, abrió la puerta y al tratar de tomarles cuentas recibió una estocada y una puñalada que le cortó el cuello. Los almagristas tuvieron acceso al comedor, entraron a tropel, y estaba vacío. Entonces fueron a las habitaciones de Pizarro, y en la puerta de la recamara, los recibió Francisco Martín de Alcántara.

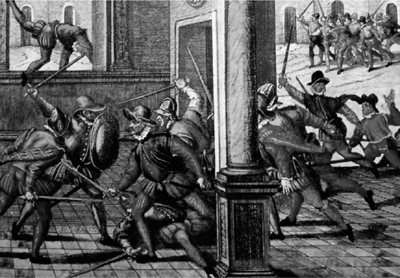

Pizarro es atacado por los almagristas en su propia casa.

Alcántara los detuvo con una espada de acero, mientras los pajes trataban de abrocharle las coracinas al gobernador. Este apartó a sus ayudantes y, desenvainando su espada, secundó a su hermano en la defensa.

Codo con codo, en la puerta de la recámara, los dos hermanos de una misma madre se batieron con arrojo. Pizarro esgrimía la espada con tal destreza que ninguno se le acercaba por valiente que fuera. Ese hermano llevaba su propio nombre y era quien más afecto le había inspirado al conocerlo. Su vida de conquistador primero y gobernador después, no le había permitido un trato frecuente, como había tenido en el último año de relativo solaz. Entonces, una estocada en el pecho mató a Francisco Martín. En su ayuda acudieron sus dos pajes y Gómez de Luna, el único invitado que se puso a la defensa del gobernador. Pero fueron perdiendo la vida por igual, uno a uno, hasta dejar solo a Francisco Pizarro.

Juan de Herrada quiso liquidar la lucha. Había sido el defensor de Atahualpa en el proceso quien ahora alzaba el brazo para matarle. ¿Qué extraño destino había en todo esto? Herrada cogió a uno de los suyos y lo arrojó contra Pizarro. Este lo recibió con su espada y lo atravesó, pero los de Chile ya estaban dentro de su habitación. Haciendo un cerco, tomaron de nuevo la ofensiva. Entonces ya no eran los almagristas los que caían sobre él, era como si las flechas caribes atravesaran su cuerpo. Juan de la Cosa atado a un árbol, el calor sofocante y el peligro escondido en medio de la selva espesa. Su cuerpo lleno de heridas. Balboa lo abraza, es la mar le dice, la mar de Catay y Marco Polo. Una espada le hiere la garganta y se baña en su propia sangre. Su codo está cortado, pide confesión y una voz se la niega. Se lleva la mano al cuello, y mojando sus dedos, hace una cruz con ellos. Entonces Hernando de Luque parte la hostia y le entrega la mitad, la otra mitad la recibe Diego de Almagro. Quiso besar la cruz y no pudo, la forma inmensa de un cántaro de barro le quebró el cráneo.

EL FINAL DE LOS CONQUISTADORES

Inés de Muñoz quedó consternada con el asesinato de su esposo Francisco Martín y de su cu ñado Francisco Pizarro. Entonces, llena de furor, sa lio en defensa de la dignidad de los hombres muer tos, ante una Plaza de Armas que se iba llenando de fieles almagristas. El gentío reunido daba vivas al rey y saludaba con odio acumulado la muerte de Pizarro.

Inés puso a buen recaudo a los hijos de Pizarro en el Convento de la Merced, enfrentándose con coraje a los sublevados y exigiendo para el gobernador y para su esposo un entierro cristiano. Entretanto, Juan de Herrada proclamaba a Almagro el Mozo como nuevo y legitimo gobernador, en mérito a los títulos y capitulaciones que este último había heredado de su padre.

El Mozo fue paseado triunfalmente a caballo, y los almagristas atacaron y saquearon las propiedades de los pizarristas notables. En medio de asesinatos a mansalva, Inés de Muñoz se enfrentó a todos y mantuvo a raya, por unas horas, a la turba que exigía decapitar el cuerpo de Pizarro.

Juan de Barbarán, quien había sido criado del gobernador, preparó el cuerpo para el entierro. Le puso el hábito de la Orden de Santiago, sobre los hombros un tahalí de cuero y sobre el pecho un bracamarte. El cuerpo fue llevado al caer la tarde, en secreto y deprisa, a la Iglesia Mayor para su entierro; si bien el Mozo había dado licencia para las exequias, el gentío pugnaba por clavar la cabeza de Pizarro en la picota. Finalmente, el cadáver pudo ser depositado en una fosa cerca de la sacristía.

En medio del caos, muchos temieron por la vida de los hijos del gobernador. Pizarro le había dado a sus vástagos nombres muy cercanos a su grupo familiar: Francisca había nacido en Jauja en diciembre de 1534 y Gonzalo en Lima en 1535, ambos eran hijos de Inés Yupanqui. Pero más de una princesa inca había hallado la muerte por causa de los celos e incidías de la Yupanqui, así que Pizarro decidió quedarse con su preferida Angelina haciendo aquello que fue una práctica usual entre los conquistadores: dio a Inés Yupanqui en matrimonio a Francisco de Ampuero, servidor suyo, a quien le entregó también una encomienda. Desde 1538, los pequeños Francisca y Gonzalo habían quedado a cargo de Inés de Muñoz, cuñada española del gobernador.

Almagro el Mozo nombró a Juan de Herrada como su capitán general. A las filas de los almagristas se fueron sumando los más desposeídos, y pronto fueron entre 500 y 800 hombres. El Mozo envió emisarios a los Cabildos de las diversas ciudades para que aceptaran su autoridad. En San Miguel de Tangarará, hizo degollar a las autoridades por sus vínculos con Francisco Pizarro. Los hombres más acaudalados de cada lugar fueron despojados de sus bienes y, en muchos casos, asesinados. Antonio Picado, el secretario de Pizarro, fue torturado para que revelara dónde estaba el tesoro del gobernador; su cabeza terminó en la picota en medio de la Plaza de Armas.

El terror reinó en Los Reyes. Muchos lograron huir con la ayuda de fieles amistades o sobornos. Fray Vicente de Valverde, cercano a Pizarro a lo largo de toda la conquista, logró huir con algunos pizarristas hasta Tumbes; ahí fueron atacados por los indios de la isla de la Puná y Valverde terminó devorado por los naturales.

Inés de Muñoz también huyó con los hijos de Pizarro. En Quito se encontró con Vaca de Castro, quien por fin llegaba al convulsionado Perú. Regresó con él y se mantuvo a la expectativa de noticias definitivas para saber cómo proceder. Por su cuenta, Vaca de Castro recibió los buenos oficios de Gonzalo Pizarro, hasta entonces en una expedición en el país de la Canela y recién enterado de todo lo acontecido. El enviado del rey no aceptó la ayuda de Gonzalo por no dar a entender que tomaba partido por una de las facciones rivales.

Vaca de Castro envió un emisario para llegar a un acuerdo con Almagro el Mozo. Pero el Mozo ya no contaba en el consejo de Juan de Herrada, este había muerto como consecuencia de una herida en la pierna sufrida durante el asalto a la casa de Pizarro. Ahora él debía decidir cómo proceder, y lo hizo de manera equivalente a lo que en su momento fue la actuación de su padre.

Almagro el Mozo pareció soberbio e intransigente: sólo se sometería si se le daba una amnistía general a todos sus hombres, se le reconocía la gobernación de Nuevo Toledo y se le confirmaban todas las encomiendas que poseyó su padre. El emisario del rey no aceptó, y para tratar de comprar las voluntades de los capitanes de El Mozo envió un delegado secreto. El delegado fue descubierto y ahorcado sin proceso alguno; ya no había otra salida que la guerra.

La batalla se dio en Chupas, cerca de Huamanga, y enfrentó a 1500 españoles el 16 de septiembre de 1542. Unos 500 hombres murieron en una lucha mucho más cruenta que la batalla de las Salinas. Más de 100 heridos también fallecieron de frío esa noche, al ser despojados de sus ropas por los indios de los alrededores. Los capitanes y los hombres principales de El Mozo fueron degollados, y él corrió exactamente la misma suerte de su padre: El mismo verdugo le cortó la cabeza y la puso en la picota en la que estuvo la de Almagro el Viejo. La última voluntad de El Mozo fue ser enterrado al lado de su padre, lo cual se cumplió.

Batalla de Chupas entre las fuerzas de Vaca de Castro y de Almagro el Mozo.

Pedro de Candia, quien tiempo atrás había sido injustamente acusado por Hernando Pizarro de sedición, estuvo del lado almagrista durante los quince meses del gobierno de facto de El Mozo. Sin embargo, durante la batalla de Chupas, cuando más se requería su reconocida capacidad, se le acusó de no disparar tal y como sabía contra el representante del rey. El propio Almagro el Mozo le dio muerte, dando fin a un hombre que había hecho de su nombre una leyenda, y de su fortuna, una de las mayores del Cusco.

Muy lejos de ahí y en el mes de mayo, del mismo año de 1542, el también legendario Hernando de Soto moría enfermo a orillas del río Mississippi. En 1539, Soto había partido hacía La Florida, en el norte de América. Ahí diezmó a los indios con ataques sangrientos, y las epidemias de los hispanos también hicieron lo suyo. Al final, Soto no encontró ni el oro ni la plata que siempre había buscado.

El Perú, durante todo aquel período, había sido una tierra de encomenderos. Eran unos 480 españoles que habían consolidado un sistema de vida: preferentemente una casa de piedra, muchos esclavos indios, un buen hato de caballos y un harén de mujeres indias a su servicio. En la mayoría de los casos, los españoles despojaban a los nativos de sus mujeres e hijas, marcaban a los indios con fuego y los torturaban con el uso de perros para obtener de ellos algo de oro.

La conveniencia de tomar el control político y económico de las colonias americanas, así como la prédica moral de fray Bartolomé de las Casas, dieron lugar a lo que se conoció como las Leyes Nuevas. El 20 de noviembre de 1542, el emperador dio un conjunto de leyes que suprimían las encomiendas a los miembros del clero, a los conventos, hospitales y a los funcionarios coloniales; pero junto con ello, determinaban también que las encomiendas fueran solo vitalicias.

Si bien no existía precisión alguna sobre el carácter perpetuo y transmisible por sucesión de la encomienda, sus beneficiarios lo entendían así, en tanto que eran similares a los señoríos creados en la península durante la reconquista. En la práctica, al no poder legar sus encomiendas, los conquistadores se sentían despojados de un triunfo que sentían suyo y en el que la Corona no había arriesgado.

Pero las Leyes Nuevas despojaban además de sus encomiendas a quien abusara de los indios, y en el caso del Perú se las retiraban a aquellos que hubieran participado en la guerra entre pizarristas y almagristas. En la práctica, esto último afectaba a todos los conquistadores peruleros, por ello Gonzalo Pizarro, en agosto de 1544 y desde el altiplano, escribió una carta en nombre de las ciudades y los encomenderos del Perú, impugnando con mucho detalle las Leyes Nuevas.

Por su parte, la Corona había nombrado como Virrey a Blasco Núñez Vela. Este, al llegar al Perú, encarceló a Vaca de Castro por corrupción y aplicó las leyes con tal rigor, que los cuatro oidores nombrados para la Audiencia de Lima decidieron deponer al Virrey y enviarlo a España.

Gonzalo Pizarro, el último de los Pizarro en el Perú, hizo su ingreso en la ciudad de Lima con 1.200 soldados y miles de cargadores indios. Los oidores se vieron forzados a nombrar como gobernador a Gonzalo. Núñez Vela, quien quedó bajo arresto domiciliario en una isla frente al Callao, logró fugar hacia Tumbes, y desde ahí declaró a Gonzalo Pizarro traidor al rey.

En la batalla de Iñaquito, Núñez Vela fue totalmente derrotado por Gonzalo. Herido en la contienda, el Virrey fue rematado por un esclavo negro, quien le cortó la cabeza. Gonzalo Pizarro llegó a contemplar la posibilidad de independizar al Perú de España, pero después de un dominio que se prolongó durante tres años, llegó al Perú el nuevo presidente para la Audiencia de Lima. Era el sacerdote Pedro de La Gasca, quien logró ganar partidarios de Tumbes a Lima y se enfrentó a las huestes de Gonzalo el 9 de abril de 1548 en Jaquijaguana, cerca del Cusco.

Gonzalo Pizarro cayó derrotado y preso para posteriormente morir degollado.

Derrotado, Gonzalo Pizarro prefirió una rendición honrosa a la fuga. Fue condenado a muerte y decapitado, conjuntamente con sus capitanes.

El 11 de marzo de 1550, una Real Cédula dispuso que todos los hijos de Francisco Pizarro y de sus hermanos fueran llevados a España. La Corona no quería futuras guerras con reivindicaciones similares a las enarboladas por Almagro el Mozo. El 13 de marzo de 1551, la Audiencia de Lima comisionó a Francisco de Ampuero para que llevara a su hijastra Francisca y a uno de sus medios hermanos a la Península. Los dos hijos de Pizarro y Angelina habían sido bautizados como Francisco y Juan, pero para entonces, tanto Juan como el pequeño Gonzalo, hijo de Inés Yupanqui, habían muerto.

En España, Francisco se casó con su prima Inés Pizarro, hija de Gonzalo Pizarro, pero murió sin descendencia a los 18 años de edad. Por su parte, Francisca, de 17 años, llegó a España y fue presentada a su tío Hernando Pizarro, en aquel momento prisionero en el castillo de la Mota.

Hernando Pizarro había dejado el Perú con rumbo a España en julio de 1539. Se presentó ante el Emperador con un soberbio Quinto Real y con el antecedente de todas las conquistas efectuadas por su familia en beneficio de la Corona española. Pero en la Corte se cuestionó su desmesurado enriquecimiento y las numerosas infracciones a la legalidad en el proceso a Diego de Almagro. También se con sideró que Hernando había actuado con sospechosa prisa en aquella oportunidad.

La Corona en realidad deseaba someter a los conquistadores del Perú y Méjico para generar un ordenamiento virreinal. Hernando fue condenado por el Consejo de Indias al exilio en un presidio en África del norte, lo que fue conmutado a una prisión dorada en el castillo de la Mota. Cuando Hernando conoció a su sobrina Francisca, no dudó en casarse con ella para unificar su fortuna con la de su extinto hermano.

En 1552, un Hernando Pizarro de 48 años se casó con una jovencísima Francisca. De la unión nacieron cinco hijos: Francisco, Juan, Gonzalo, Isabel e Inés. En 1561 la Corona dejó en libertad a Hernando, ya para entonces los Pizarro habían dejado de ser un peligro. La pareja se estableció en Trujillo de Extremadura, donde construyeron el Palacio de la Conquista en la Plaza Mayor.

En 1578, un anciano y ciego Hernando Pizarro, falleció en su lecho y en la tierra de sus ancestros.

Doña Francisca Pizarro se casó de nuevo en 1581, a los 46 años, con un hombre más de diez años menor que ella. Se trasladaron a Madrid a gozar del boato de una vida cortesana. Francisca había aprendido de niña a leer, escribir y a tocar el clavicordio; de manera intencional, imitó de adulta las dos rúbricas de su padre. Murió a los 64 años, el 30 de mayo de 1598, pero tras pocas generaciones su linaje se extinguiría. La descendencia del marqués Francisco Pizarro, el conquistador de aquella tierra casi mitológica llamada Perú, desaparecería por falta de progenie.