Atahualpa le dijo a Pizarro que había ordenado que le enviasen preso a su hermano Huáscar para que el Apo pudiera conocerle.

Era de noche, y la cena había terminado. Como una suerte de tradición, Pizarro invitaba al Inca a comer todos los días; era una costumbre vigente desde la primera noche del cautiverio de Atahualpa. Por lo regular, los diálogos parecían más una partida de ajedrez que una cena social; cada palabra tenía una intencionalidad ulterior. Por ello, Pizarro reaccionó de inmediato. Encaró directamente al Inca, le dijo que no osara tocar la vida de su hermano, pues en ese caso se daría Dios por ofendido y lo mismo el emperador don Carlos. Pizarro fue más allá, le dijo que mirase bien cómo procedía porque no habría perdón para su vida si él llegaba a quitársela a su hermano.

Ante esta reacción Atahualpa le respondió calmo, le dijo que de haber querido matar a Huáscar lo habría hecho hace mucho, y que se comprometía a comunicarle la proximidad de su hermano, para que ambos pudiesen verlo entrar sano a Cajamarca.

En realidad Pizarro y Atahualpa tenían planes muy distintos con relación a Huáscar. Pizarro pensaba confrontar a los dos hermanos en una investigación de carácter jurídico, para determinar a cuál de los dos le correspondía el trono. El perdedor sería puesto en una suerte de libertad vigilada y el ganador se ceñiría legítimamente la mascapaycha, siempre que se declarase vasallo del emperador de España.

Atahualpa, en cambio, veía en Huáscar una ame naza. Una alianza entre Huáscar y Pizarro le daría a este último el control absoluto. Los cristianos ya tenían el dominio del chinchaysuyo, esto es, el noroeste; un acuerdo con Huáscar les daría el dominio del corazón del Tahuantinsuyu. Poco importaba que el Cusco estuviese ahora en control de su general Quisquis, los cristianos lo tomarían y se cumpliría, ahora sí, la profecía de Pachacamac en relación a Huáscar.

Tras varios días tranquilos, una noche en que Pizarro invitó a comer a Atahualpa lo encontró sollozante y muy acongojado. Le preguntó, impactado, por la razón de su estado. Atahualpa se negó a hablar hasta que Pizarro se lo ordenó. Entonces le dijo que estaba así porque el Apo le iba a matar. Pizarro insistió, no le mataría, pero quería que le dijese lo que había. Entonces el Inca le dijo que el Apo le iba a matar, porque sus capitanes, sin él saberlo, habían matado a Huáscar.

Pizarro no podía creerlo y estaba consternado. ¿Era cierto que el indio estaba muerto? Atahualpa seguía en su congoja. Pizarro se apiadó y le dijo que no temiese por su vida, ya que otros habían matado a Huáscar sin que él lo supiese, y que por tanto no le haría mal ni le mataría.

Todo había sido un ardid. Atahualpa quiso medir la reacción de Pizarro ante un eventual asesinato de Huáscar. Seguro de que podía proceder sin temer por su vida, dio la orden.

Pizarro supo de la muerte de Huáscar. También que se había producido con posterioridad a cuando a él se le había notificado. Atahualpa le había puesto un señuelo, y él había caído. De haberse mostrado inflexible ante la supuesta muer te de Huáscar, Atahualpa no lo habría mandado ase sinar. Aunque, justamente por haberse dado el engaño, él podía estar seguro de la autoría del crimen.

Conjuntamente con la noticia inequívoca del asesinato de Huáscar, llegaron noticias sobre su muerte que resultaban monstruosamente imprecisas. Se supo que había sido lanzado vivo desde un barranco, y que su cuerpo destrozado se había perdido en las aguas del río Andamarca. Otros decían que los asesinos habían troceado su cuerpo y que habían devorado una parte. Había versiones de que Huáscar había sido quemado para que no quedara huella de su cuerpo. Todo esto lo supo Pizarro cuando recibió a Maita Yupanqui y Huamán Tito, hermanos paternos de Atahualpa, que le solicitaron autorización para entrevistarse con él.

Pizarro dio el permiso, pero no tuvo remilgos en advertir luego a los dos príncipes de sangre que no regresasen a su lugar de origen, pues podían ser asesinados en el camino. Los dos hombres se empecinaron en salir, y poco después se supo que ambos habían sido atacados y muertos en la ruta.

Los últimos sucesos mortificaron mucho a Pizarro. Sus planes con Huáscar se habían desbaratado, y Atahualpa demostraba tener mucho más control que el visto en sus audiencias publicas con los curacas. Estaba claro que el Inca tenía una buena red de espías. Sin embargo, Pizarro no podía negar que simpatizaba con el cautivo. Aquel hombre se expresaba con majestad y representaba aquella magnífica civilización, lo que le inspiraba un respeto y admiración que lo movían al aprecio por Atahualpa. Y para Pizarro aquella suma de afectos era lo más parecido a la amistad.

Pero había algo más que lo acercaba a Atahualpa. El Inca era un soberano analfabeto y bas tardo. Ambos eran las cabezas visibles de dos mundos lejanos, y los dos ignoraban las letras y habían sido desplazados de su familia paterna. Pero en medio de aquellas reflexiones se produjo la llegada inesperada del mismísimo Diego de Almagro.

El 25 de marzo de 1533 Almagro llegó a Cajamarca. Desde diciembre del año previo, Pizarro supo de la presencia de su socio. Este último había hecho buen uso del oro que Pizarro le envió desde Coaque, y había mandado construir un gran navío para embarcar los 120 y 84 caballos hombres que había logrado reclutar. La tropa era oportunísima desde un punto de vista militar, pero desde hacía meses venía generando recelos y diversas versiones.

La presencia de Almagro generaría una corriente de opinión a favor de la ejecución de Atahualpa, sin embargo la decisión final siempre estaría en Pizarro.

Del lado de Pizarro se dijo que Almagro venía para hacerse con una gobernación propia en el norte de Piura y Cajamarca. El mismo Rodrigo Pérez, secretario de Almagro, había escrito a Pizarro confirmándole lo mismo. Pérez confesó bajo tortura y fue colgado del mástil de uno de los barcos de Almagro. La situación era delicada. Del lado de Al magro se hablaba de que Pizarro pensaba matarle y quedarse con los refuerzos sin el estorbo del socio.

Pizarro decidió allanar el camino. Primero envió dos emisarios en busca de Almagro, con cartas muy corteses para con su socio y su hueste. Luego preparó un recibimiento con honores para los recién llegados. Dio resultado. Almagro se mos tró de buen talante. Se abrazaron. Pizarro se veía otra vez como aquel viejo soñador que aquella tarde lejana de 1524, alrededor de una mesa y tomándose un vino, acordara con Hernando de Luque y con él la empresa del levante.

Los dos hombres sonrieron efusivos bajo el signo de la victoria, y los soldados vibraron orgullosos de la sangre hispana. Los socios vieron, el uno en el otro, los años de pesares e infortunios reflejados en sus rostros, en sus carnes magras y en sus cuerpos envejecidos. Pero el éxito era inminente y mucho mayor que el mejor de los sueños.

Ya en privado, Pizarro hizo un relato exhaustivo de los sucesos, en particular de lo acontecido en Cajamarca. Almagro, por su parte, le contó a Pizarro el muy delicado estado de salud de Luque. De hecho se esperaba lo peor. Al fin, para Almagro quedó claro que ni sus hombres ni él mismo participarían del tesoro del rescate de Atahualpa. La gesta de la captura del Inca merecía, de hecho, un reconocimiento especial, y aquel Imperio prometía mucho más oro que el ofrecido por Atahualpa. Almagro y el tesorero Riquelme, que había llegado con él, mostraron interés por conocer al Inca. Pero para Almagro, Atahualpa era solo un prisionero en extremo peligroso, un enemigo. La actitud de Riquelme fue similar y guardó su distancia, mientras Almagro observaba al Inca con insistencia, frunciendo el único ojo de su cara.

También Almagro y sus hombres pudieron ver el tesoro que se venía acumulando día a día. Para aquellos soldados, su participación en el reparto del rescate era obvia, ya que gracias a ellos se disuadía cualquier ataque de los indios. En cambio, para los hombres de Pizarro, Soto y Benalcázar, ellos debían ser los legítimos y únicos beneficiarios, ellos se lo habían ganado en el campo de batalla.

Pizarro logró calmar un poco los ánimos, prometiendo una participación, aunque menor, en beneficio de la tropa de Almagro. Pero el escenario era claro: mientras Atahualpa estuviese vivo, todo el oro y la plata irían para el rescate, y esto perjudicaba directamente a los de Almagro.

También para Atahualpa fue muy claro el mal final que le deseaban aquel hombre tuerto y aquellos que con él venían.

EL ORO DEL RESCATE

Era mediado del mes de junio de 1533, cuando Pedro Martín Bueno y Pedro Martín de Moguer llegaron a la ciudad de Cajamarca. Días antes, había llegado Juan de Zárate llevando un adelanto del botín obtenido y las primeras relaciones de la ciudad del Cusco. Por eso los españoles, ansiosos, esperaban la llegada de la caravana.

Los anónimos soldados que habían aceptado la misión a la capital imperial hicieron una entrada triunfal. Cargados en comodísimas literas, emulaban la regia presencia de los nobles romanos. Con ellos, una multitud de doscientos cargadores indios portaba grandes planchas de oro fino de tres o cuatro palmos de largo junto a cántaros y diversos objetos de uso cotidiano y adornos, hechos todos con el metal precioso. Luego llegaron 25 cargas de plata y 60 de oro bajo. Los españoles de Cajamarca estaban eufóricos ante aquella montaña de oro, era algo nunca visto ni posible de imaginar.

Pizarro no ocultó su satisfacción. Felicitó y dio públicamente las gracias a los tres hombres por el oro obtenido gracias al valor de aceptar la misión y por la relación escrita que traían de aquella tierra tan rica. En efecto, Juan de Zárate había realizado la descripción de la enorme ciudad, a la que habían llegado tras dos semanas de viaje. La recepción de la que fueron objeto fue incomprensible a sus ojos: cientos de indios prorrumpieron en grandes fiestas y bailes, las calles habían sido decoradas para ellos y muchos hombres cayeron a sus pies en cuclillas, arrancándose las cejas y pestañas y soplándolas al viento. Los tres españoles ni entendieron ni podían creerlo; al fin no pudieron contener la risa y de la manera más rápida tomaron contacto con el general Quisquis, jefe de las tropas de Atahualpa que ocupaban el Cusco.

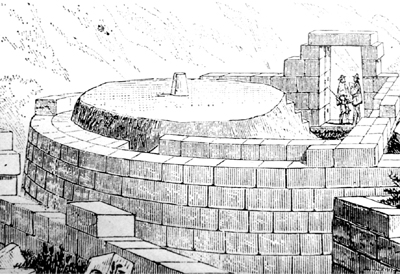

Imagen del Intihuatana de Pisac (Cusco), tomada por George Squier en su viaje de 1863 a 1865.

Con las licencias otorgadas por el Inca y la anuencia a regañadientes de Quisquis, los españoles procedieron a tomar el oro de donde se les permitió. En particular, el tesoro fue tomado de un sector del templo principal, el coricancha, que de esquina a esquina tenía trescientos cincuenta pasos y de los que desclavaron setecientas planchas de oro.

En cuanto a la ciudad del Cusco, era tan grande y magnífica como se había dicho, y sus calles estaban muy bien concertadas y empedradas. Los edificios eran de estupenda factura de piedra pulida, aunque no habían podido ver todo lo que en ellos había, pues no se les había permitido. En cuanto a su alojamiento, los tres hombres habían pasado las noches en el acllahuasi de la ciudad, disfrutando a sus anchas de las relaciones carnales con las hermosas jóvenes consagradas.

Pizarro hizo traer una balanza romana y pesó el oro delante de todos. Pero mientras desfilaban las monstruosas piezas de metal, Pizarro pensaba más allá. La recepción de sus soldados en el Cusco era un enorme gesto a su favor. Era obvio que en la ciudad imperial interpretaban la presencia española como una ayuda de sus dioses a favor de Huáscar y en contra de Atahualpa. Por otro lado, él había logrado mantener al mejor nivel las relaciones con Atahualpa y sus curacas afines para tener el norte del Imperio a su favor. El juego le había salido perfecto, pero no podía mantenerlo de un modo indefinido, tendría que tomar un partido definido en algún momento.

Eran lo menos 600 arrobas de oro fino. El gran cargamento se sumaba al tesoro traído por su hermano desde Pachacamac, días atrás. Hernando Pizarro no había tenido tanto éxito, los sacerdotes del famoso santuario escondieron gran parte del oro y solo consiguió veintisiete cargas de oro y dos mil marcos de plata. Pero más que eso, era muy útil la descripción que había hecho del camino inca, de la costa y del inmenso territorio que abarcaba el Tahuantinsuyu. Además, había logrado un tesoro mayor, la captura del famoso general Calcuchímac.

Hernando Pizarro había recibido noticias de la presencia de Calcuchímac en Jauja, la tierra de los huancas. También supo que el indio iba con 35.000 guerreros a rescatar al Inca y a acabar con los cristianos, pero había tenido que desviarse para aplacar una rebelión de los huancas, renuentes miembros del Tahuantinsuyu que eran protagonistas de frecuentes levantamientos en los Andes centrales. Cuando Hernando llegó a Jauja fue bien recibido por los lugareños, pero la ciudad ya había sido escarmentada: la plaza mayor estaba repleta de picas de madera con las cabezas, lenguas y manos de los huancas vencidos.

Hernando, con la ayuda de los altos emisarios de Atahualpa que lo acompañaban, logró persuadir a Calcuchímac para que lo acompañara a Cajamarca. Ahí, el gran general se descalzó, tomó una carga mediana sobre sus hombros en señal de sumisión y se acercó al Inca con mucha ternura y llorando. Calcuchímac besó el rostro, las manos y los pies de Atahualpa. El Inca, como era normal en su proceder, no le prestó la más mínima atención.

Los jinetes de Hernando, por su parte, se mofaban ante sus compañeros de que al ser necesario herrar a los caballos, los indios les habían hecho herraduras de plata y de oro. Así de abundantes eran los metales preciosos obtenidos.

Pero la presencia de semejante tesoro también agudizó los celos de los hombres de Almagro y sembró mayores disputas. Circularon acusaciones contra los hombres de Cajamarca, en el sentido de que robaban con frecuencia piezas del botín y de que así jamás se completaría el rescate. La situación era cierta, y el plazo ofrecido por Atahualpa ya estaba largamente vencido, aunque las cargas de oro y plata seguían llegando.

Pizarro sintió que la presión para proceder al reparto era incontenible. Además aparecieron noticias de supuestos ejércitos del norte del Imperio que amenazaban las posiciones españolas. El mismo curaca de Cajamarca alertó a Pizarro sobre doscientos mil guerreros y treinta mil caribes que comían carne humana que venían al mando de un gran general quiteño de nombre Rumiñahui. Para Pizarro, la estadía en Cajamarca se tornaba peligrosa, era necesario el avance de la tropa de conquista, y para ello era necesario el reparto.

El bando se hizo público el 17 de junio de 1533, Pizarro no consignó el cumplimiento del rescate ya que este no se había dado, y tampoco anunció la liberación del Inca. El día 18 se procedió a separar el Quinto Real, se hizo el pago a los marinos que trajeron a Almagro y a su tropa, y 15.000 pesos para los soldados que se quedaron en San Miguel de Tangarará. El saldo se dividió en 217 partes iguales, cada una de un valor de 4.400 pesos de oro (equivalente a 20 kilos y 20 gramos) y de 181 marcos de plata (igual a 42 kilos).

Las 217 partes se dividieron entre 168 personas, atendiendo a su rango y a su participación en la campaña. Así, Francisco Pizarro recibió trece partes y de acuerdo a la costumbre, la pieza que más le gustase del tesoro. Pizarro eligió el asiento de la litera de Atahualpa, que pesaba 140 kilos de oro fino y que era tomado fuera de reparto. Hernando Pizarro, jefe segundo de la campaña, recibió siete partes. Pero con criterio menos objetivo, Juan Pizarro tuvo dos partes y media, y Gonzalo Pizarro dos partes y un cuarto.

En total, los hermanos Pizarro se distribuyeron el once por ciento del rescate de Atahualpa. Francisco Martín de Alcántara, el hermano materno de Pizarro, estuvo rezagado durante meses y no participó en Cajamarca, por eso no pudo recibir beneficio alguno.

En cuanto a Hernando de Soto, quien había tenido un desempeño tan importante como Hernando Pizarro, recibió mucho menos que este: cuatro partes. Sebastián de Benalcázar percibió dos partes y media, pero su presencia militar había estado muy por encima de la contribución de Juan y Gonzalo Pizarro. Es posible que Francisco Pizarro hubiese descontado el oro que, tal y como se sabía, los capitanes habían retenido durante sus expediciones y hasta robado de los cuartos del rescate, pero del mismo modo la diferencia en el trato de unos y otros produjo celos y descontento.

Cada jinete recibió dos partes, y en total se hicieron con 724.000 pesos. Los peones se repartieron 436.000 pesos. Pero al considerarse la antigüedad de los soldados en la hueste, 40 de estos hombres, entre ellos Pedro de Candia, recibieron entre dos partes y dos partes y media, y 47 entre una parte y una parte y media. Finalmente, 77 peones recibieron menos de una parte.

En la historia de la conquista del Nuevo Mundo, jamás se había distribuido una suma de oro semejante ni se habían hecho ricos tantos españoles. En la campaña del poniente, la que diez años antes había conquistado Nicaragua, del fruto final de tan solo 33.000 pesos, 28.000 quedaron exclusivamente en manos del gobernador y sus capitanes.

Los excesos fueron difíciles de controlar. Los hombres se relajaron en bacanales de juego y alcohol. El uso y disfrute de las indias sumergió a los españoles en el desorden. Los hombres de Almagro, que habían recibido, incluido para el flete de los barcos, la suma total de 20.000 pesos, se dedicaban a lucrarse con la venta de caballos, capas, borceguíes, vituallas y vino, a precios usureros.

Pizarro otorgó permiso para volver a España a veinticinco hombres. Eran aquellos agotados por la gesta, algunos enfermos y otros viejos. Se embarcaron desde Paita en los barcos que había traído a Almagro y los suyos. Al llegar a España, estos y otros españoles que volvieron gananciosos fueron llamados con admiración los peruleros.

En aquellos barcos también viajó a España Her nando Pizarro. Fue acompañando al Quinto Real con el objetivo de presentarse ante la Corona y atraer al Perú nuevas fuerzas humanas para la conquista del gran territorio.

LA AMENAZA FANTASMA

Francisco Pizarro usó un tono grave al hablar con Atahualpa. La expresión de su rostro era severa y el ceño, de siempre fruncido, se arrugaba con violencia en el centro de su mirada. Increpó al Inca, de manera directa y frontal, su traición, le echó en cara el buen trato que le había dado, como a hermano, y la confianza que había tenido en sus palabras.

Pizarro traía la denuncia hecha ante el escribano por el curaca de Cajamarca, de la que daba fe el letrado. Se había cruzado la información en cuanto al ataque y traición que organizaba el Inca en contra de Pizarro y todos los cristianos con lo manifestado por un orejón tío de Atahualpa y otros señores principales.

Atahualpa se mostró tranquilo y seguro. Su rostro solo mutó en una leve sonrisa que desdeñó la acusación. Dijo que le parecía una burla aquella historia de la amenaza. ¿Quiénes eran ellos y todo su ejército para enojar a hombres tan valientes como el Apo y sus hombres? A Pizarro le pareció que el Inca era sincero, pero a los demás españoles les pareció cínico y lleno de maldad.

Entre su propio parecer y la opinión de sus capitanes, Pizarro hizo prevalecer la segunda y ordenó que se le pusiera al Inca una cadena en el cuello y que se restringieran sus actividades. Era en particular de temer todo contacto que hacía con los curacas que le venían a ver. Pizarro, además, envió a dos indios como espías para recabar información sobre el ejército de Rumiñahui.

Los espías volvieron sin mucha novedad. No habían visto el ejército del general quiteño, pero supieron que se estaba acercando y que se había detenido por orden del Inca. La supuesta instrucción recibida era la de retroceder y esperar nuevas indicaciones para el ataque y la liberación del soberano.

Las noticias corrieron por el campamento español. Pizarro ordenó vigilancia permanente hasta tal punto que cincuenta jinetes se turnaban durante la noche, guardando la seguridad de todos. Se llegó a temer también por aquellos que habían partido para embarcarse rumbo a España, había mucho riesgo de un ataque de Rumiñahui contra ellos. Además se especulaba sobre una emboscada de Quisquis, que estaría llegando desde el sur.

Los temores españoles pudieron haber tenido fundamento, pero de por medio estaba la verdadera indecisión del Inca para actuar. Por ello, mucho más que una amenaza, eran las habladurías malintencionadas de Felipillo, el lenguaraz, las que causaban la consternación hispana.

Felipillo, aquel muchacho capturado por Bartolomé Ruiz en una balsa tumbesina en el segundo viaje de Pizarro, competía por entonces con Martinillo, el sobrino regalado por el curaca Mai zavilca a Pizarro y que se había ganado su favor como traductor. Felipillo tenía una alta autoestima, había viajado a España y conocido Sevilla, Toledo y la casa de los Pizarro en Trujillo de Extremadura; de otro lado, odiaba a Atahualpa por haber aniquilado a su pueblo y arrasado su ciudad.

Gozando Martinillo de la preferencia de Pizarro, Felipillo se acercó más al grupo de Almagro. Pero por recuperar su prestigio y para humillar al Inca, violó y tomó por concubina a Cusi Rimay Ocllo, prima que le estaba prometida a Atahualpa. Esto le causó una gran indignación al Inca, quien pidió ver a Pizarro.

Atahualpa estaba afligido. Dijo que sentía más aquel desacato que la prisión, por ser Felipillo un indio tan bajo y su prima una señora de la casta de los Incas. Era tan grande la afrenta que, si no fueran días de anarquía, el tal indio hubiera pagado el sacrilegio en la hoguera.

Pizarro comprendió y se compadeció. Tras presionar a Felipillo e incluso amenazarlo con entregarlo al Inca para que este dispusiera de él, logró que el lenguaraz dejara a la princesa.

Esa noche, Cusi Rimay Ocllo fue dejada en la posada de Pizarro. Él nunca había tenido una relación fija con mujer alguna. Solo relaciones casuales a lo largo de su vida de soldado, pero no por ello aquella mujer, casi una niña, dejó de sorprenderlo. Tenía la piel blanquecina y tersa, casi rosada, y los cabellos negros y largos, se veía muy limpia y pulida. Pizarro se encandiló de ella y le puso de sobrenombre Angelina, como si la jovencita fuera un pequeño serafín caído del cielo.

Aún más resentido por el despojo, pero sobretodo temeroso de que el Inca pudiera recobrar su libertad y vengarse de él, Felipillo se sumó activamente a los que trataban de propiciar el ajusticiamiento de Atahualpa.

En realidad, sí existían movimientos para liberar al Inca, pero este no tomó la determinación de efectuar una emboscada masiva contra los cristianos. De hecho, pensó que ante un ataque de los suyos sería inmediatamente ejecutado. También medía cuidadosamente su juego de alianzas y amistades, algo que había manejado muy bien hasta la llegada de Almagro.

El excesivo cálculo de Atahualpa se tradujo en la inacción de sus ejércitos. Al ser encadenado y rota su comunicación con sus partidarios, cualquier posible reacción se hizo tardía. La amenaza era fantasma, pero era lo suficientemente real en la mente de los hispanos como para que rápidamente se fueran sumando más adeptos a su muerte.

Los más proclives a una ejecución de Atahualpa, que eliminaría el riesgo de un ataque de liberación, eran Almagro y los soldados que lo acompañaban. Por un lado sabían que con el Inca cautivo era imposible movilizarse al Cusco, hacia donde apuntaban sus expectativas de riquezas; por otro lado, la abierta defensa de Hernando Pizarro a favor del Inca ponía de plano a Diego de Almagro en contra de Atahualpa. Un amigo o protegido de su enemigo era también su enemigo.

Hernando de Soto, al igual que Hernando Pizarro, estaba a favor de preservar la vida del Inca y de remitirlo a España esperando la clemencia del rey. Él mismo se ofreció a llevarlo, y cuando Hernando Pizarro salió para España llevando los 150.000 pesos de oro y 5.000 marcos de plata del Quinto Real, insistió en que era la mejor ocasión para disponer de Atahualpa. Los dos Hernandos coincidían y competían en su amistad con el Inca.

En medio de lo inesperado, apareció en Cajamarca un nuevo hermano de sangre de Huáscar y Atahualpa. Su nombre era Tupac Huallpa, y había estado a favor del primero. Con la muerte del heredero legítimo del Tahuantinsuyu, Tupac Huallpa reclamaba para sí el derecho a ceñirse la mascapaycha real y ser proclamado Inca. A través de él, Pizarro obtuvo mucha información relativa a la guerra fratricida y la situación del Cusco. Al final, el gobernador le ofreció alojarlo en Cajamarca en la seguridad de su propia morada. Tupac Huallpa aceptó, pero temiendo por su vida, pidió que se guardase en secreto su presencia.

Con la llegada de Tupac Huallpa, coincidentemente, se incrementaron las noticias amenazantes. Los cajamarquinos, en su afán por vengar la muerte de Huáscar, las propalaban, y los almagristas las acogían con furia en contra del Inca traidor.

Pizarro trató de mantener una actitud imparcial entre los reclamos de ejecución para el Inca y aquellos que solicitaban, ya repartido el rescate, que se le diera la libertad o que fuese enviado a Panamá o España. Pero ante las últimas amenazas, sus hombres ya no dormían por el temor de que hicieran vasos con sus cráneos y tambores con sus pellejos. Incluso los oficiales reales le habrían sugerido matar a Atahualpa, porque si vivía, el rey perdería mucha cantidad de moneda al ser el indio tan belicoso.

La coyuntura en contra de Atahualpa se agudizó. Felipillo ganó protagonismo al ser el portavoz que revelaba las supuestas conjuras del Inca contra los cristianos. Además, en cuanto le tocaba traducir a Atahualpa en sus frecuentes descargos ante los españoles, lo hacía tendenciosamente, quitando o agregando a lo dicho por el Inca para ha cerle quedar mal.

Pero Pizarro era un hombre que se guiaba por aquello que a los ojos de su razón fuese lo más conveniente. Primero envió a Soto a Huamachuco para verificar si había algo de objetivamente cierto en las tan proclamadas amenazas enemigas. En la práctica, significaba también sacar a Soto de la esce na.

Más allá de que hubiera o no algún riesgo en contra de los españoles, él tenía ya una decisión tomada.

La conquista de los curacazgos o reinos del Nuevo Mundo solo permitía dos opciones: ejecutar al jefe nativo o hacerle un aliado. Pizarro lo aprendió con Balboa y lo aplicó con éxito en diversas ocasiones. Sus sólidas alianzas con los curacas de Piura y Tumbes, o el castigo contra los rebeldes, así lo atestiguaban. Con el asesinato de Huáscar y la malicia y crueldad demostrada por Atahualpa se descartaba que el Inca fuera fiel al rey de España. El mismo Atahualpa, con enorme soberbia, había rechazado en múltiples ocasiones rendirle vasallaje al Emperador Don Carlos. Además, Atahualpa carecía de legitimidad en el resto del Imperio, particularmente en el Cusco.

La idea de enviarlo a España presentaba gruesos inconvenientes. El solo traslado del Inca cautivo a Paita significaba un movimiento que exponía a la delegación a cargo o a toda la tropa a una emboscada en el camino. Pero, además, permaneciendo con vida, aun lejos y en España, los súbditos de Atahualpa le mantendrían fidelidad o se propagaría la anarquía absoluta. En una sociedad tan altamente jerarquizada como la incaica, Pizarro necesitaba un Inca que se subordinara al Rey y mantuviera la unidad del Imperio para dejarle a él gobernarlo.

Pizarro, como hombre, no deseaba la muerte de Atahualpa. No podía dejar de admirar su majestad, inteligencia y astucia. La simpatía que sentía por el Inca lo había llevado a mirarlo como a un amigo. Pero Pizarro era un soldado, y como tal debía actuar, a pesar de las consecuencias que la ejecución del Inca pudiera traer.

LA MUERTE DEL SOL

Pedro Cataño alzó la voz delante de muchos. Era un requerimiento formal, esto es, un acto de carácter jurídico que pretendía evitar la ejecución de Atahualpa. El destinatario del requerimiento era el mismo Francisco Pizarro, jefe supremo de la hueste perulera y gobernador de aquellas tierras por orden real.

Pizarro no se inmutó. La actitud de Cataño era insolente, pero debía dejarlo concluir. Un requerimiento a un jefe militar era considerado como desacato e incluso amotinamiento. Por eso Pizarro procedió a ordenar su detención y encarcelamiento inmediatos. Estaba facultado para hacerlo conforme a la ley, aunque el requerimiento de Cataño mantenía su valor judicial. Pizarro sabía cómo Colon, Cortés y Balboa habían terminado empapelados ante la Corte y el Consejo de Indias o como víctimas de maledicencias. Ahora él, Pizarro, había alcanzado la gloria tan temida.

Su proceder ante el destino del Inca no podía ofrecer dudas. Había dos extremos: el legal y el moral. El proceso de ejecución de Atahualpa no debía dejar dudas de su legitimidad, y él tampoco deseaba mancillar su honor al incumplir su palabra de liberar al Inca.

Primero dejó claro que le devolvía la libertad a Atahualpa, la misma que no podía hacerse efectiva por motivos de seguridad. Luego buscó y logró un acercamiento con su viejo socio Diego de Almagro. Es muy probable que entre ambos hubiera habido un entendimiento secreto en el reparto del rescate de Atahualpa; incluso se habló que hubo una parte del tesoro a la que solo tuvieron acceso ambos socios. Lo último es difícil, por el excesivo formalismo y respeto a la autoridad de Pizarro, pero sí pudieron acordar alguna compensación confidencial para Almagro, dentro de la parte del gobernador.

Cataño ahora se había convertido en un problema. No era además un hombre al que se pudiera pasar por alto, era el segundo de Hernando de Soto, quien seguía en Huamachuco. Por ello Almagro fue a ver al preso para persuadirlo de que cambiara de actitud y se amistara con Pizarro. Cataño se negó.

Pizarro temía que Cataño elevase un informe a la Corona que pudiera serle perjudicial. Peor aún si estuviese vinculado con la suerte de Atahualpa.

Entonces lo pensó bien. Con una minuciosidad de filigrana, dejó en libertad a Cataño y luego lo hizo llamar. Estando al llegar, Pizarro salió a recibirlo acompañado por Almagro. Con tono amable y hasta jovial, le juró por su propia vida que comería con él y con Diego de Almagro. Cataño quedó sin resistencia. Eran los dos jefes mayores quienes le acogían.

Aquella noche, Pizarro le agradeció a Cataño en nombre del Rey y del suyo propio que le hubiera hecho ver las cosas claras y que hubiera evitado que cometiera un error tan grave como el de quemar a Atahualpa. Almagro, en medio del juego, se veía de acuerdo. Era la primera vez que Pizarro abandonaba su lacónica neutralidad entre uno y otro bando.

Cataño, exultante de alegría, casi besó la mano del gobernador pero este no lo permitió. Le sugirió echar una partida de ajedrez con Almagro, la misma que siguió su curso en los trebejos. De improviso, apareció agitado un tal Pedro de Ana des, trayendo a rastras a un indio nicaragüense. El esclavo había visto, a tres leguas de Cajamarca, a muchos guerreros enemigos en plan de guerra para liberar al Inca.

Los acontecimientos se sucedieron con rapidez, pero con el más prolijo cuidado formal. El proceso judicial contra Atahualpa se dio la noche del 25 de julio, el mismo Francisco Pizarro debía presidir el tribunal y no eludió la responsabilidad. Hubo un fiscal, un escribano, y Juan de Herrada fue designado defensor del Inca. Herrada tenía una buena hoja de servicios, había participado con Hernán Cortés en la conquista de México, era considerado hombre de mente aguda y estaba en contra de la ejecución de Atahualpa, a pesar de haber llegado con Almagro al Perú.

Los cargos contra el Inca eran conducentes a la pena de muerte: idolatría y herejía, usurpación y tiranía, traición y alevosía, regicidio y fratricidio, genocidio y homicidio, incesto y poligamia. Todos los cargos podían verificarse a través de testigos y de los propios actos y afirmaciones del monarca procesado. Solo la traición a los españoles era de difícil constatación, y aunque casi todos la creían, ninguno podía dar fe de ella.

Atahualpa intentó su defensa. Dijo que si hubiese gente junta para atacar a los cristianos, esta no podía estar bajo su mando, ya que sus captores le podían cortar la cabeza al saber que aquellos venían; y si los cristianos pensaban que alguna gen te actuaba contra la voluntad de Inca, no estaban bien informados del poder que él tenía sobre sus vasallos, pues si el Inca quería, ni las hojas de los árboles se mecerían en el Tahuantinsuyu. Atahualpa realmente pensó que el proceso se daba por error o por un injustificado temor de los españoles.

Pero el proceso no era para determinar la culpa o inocencia del acusado, sino para ejecutarlo. El Inca fue condenado a morir quemado en la hoguera, y ante el cumplimiento de las formas de un proceso sumario, ninguno de los hispanos, ni aun los que estuvieron disconformes con el resultado, se atrevió a cuestionarlo y menos a apelarlo ante el Consejo de Indias.

Mientras los jefes suscribían la sentencia fatal para Atahualpa, los soldados daban ya por muerto a Hernando de Soto. La presencia de las huestes del Inca no daba ya lugar a que Soto estuviera vivo en Huamachuco. En aquella gélida noche, a la luz de las antorchas reinaba el temor de los hispanos ante la posible emboscada del general Quisquis; su propia supervivencia estaba muy por encima de la salvación del Inca.

El 26 de julio, ya de día, a Atahualpa se le notificó la sentencia. Parecía que el Inca no podía creerla, tanto que solicitó una traducción exacta de cada palabra que lo condenaba a muerte. Pidió entonces una entrevista con Pizarro, pero este había dispuesto que no le fuese concedida. Ofreció más oro a sus captores, pero era inútil, ya no había quien pudiese cambiar el derrotero que habían tomado los acontecimientos.

Pizarro ordenó la presencia de todos sus soldados en la plaza. Eran las siete de la noche y los hombres, montados o a pie, lucían el acero de sus armas. Si el ejército indio estaba a tres o cuatro leguas, su llegada no tomaría más de día y medio desde que hubiera sido observado. En cualquier momento podían llegar los infieles a tratar de salvar al Inca de la hoguera.

Atahualpa avanzó con serenidad, llevaba las manos sujetas a la espada y en el cuello mantenía la cadena que le había sido impuesta. Estaba flanqueado por fray Vicente de Valverde, quien le recitaba las verdades de la fe, Felipillo haciendo de traductor, el tesorero Riquelme, el capitán Juan de Salcedo y Juan de Porras, el alcalde mayor. A medida que avanzaban, y ante la inminente ejecución, los indios que veían pasar a Atahualpa caían como desmayados al suelo.

Entonces Atahualpa le preguntó a Valverde por qué lo mataban. En realidad el Inca no podía creer en la ejecución, y hasta pensó que era una pantomima para obtener más oro. Se lo ofreció al fraile y a Riquelme, pero ellos insistieron en la inutilidad de su insistencia. Atahualpa enmudeció y se oyó el tamborileo de la ejecución.

El Inca vio el tronco y la leña preparada para el fuego. Entonces preguntó adónde iban los cristianos al morir; Valverde contestó que al Cielo, pero Atahualpa se refería al destino del cuerpo. Al fin el fraile entendió, y le dijo que los cuerpos se enterraban en la iglesia. En ese momento, el Inca solicitó hacerse cristiano, y Valverde procedió con el bautizo inmediato.

Antes de morir, Atahualpa le pidió al Apo que tomase y cuidase a sus hijos pequeños. Era, tal vez, el último intento del Inca por preservar la sangre real de los Hijos del Sol.

El Inca fue desnucado en el garrote. De su nombre cristiano no existe certeza, tan solo se sabe que Atahualpa salvó la integridad de su cuerpo para que pudiera ser momificado y eternizado. Pizarro no quiso que la ejecución de la sentencia pudiera ser objetada en ningún sentido, así que ordenó que se quemaran los cabellos de Atahualpa.

El cuerpo de Atahualpa fue dejado en la picota en el centro de la plaza. Su rostro desencajado y sus cabellos cortados dejaban al descubierto una oreja rota, aquella que había perdido en la guerra contra Huáscar y que siempre había tratado de ocultar. Ahí fue dejado por orden de Pizarro, para convencer a todos los indios de la muerte del Inca. Un grupo de soldados montó celosa custodia en el lugar, para evitar que fuese robado el cadáver.

Los funerales de Atahualpa, de acuerdo a la visión artística de Luis Montero (1867).

Las exequias de Atahualpa fueron al día siguiente. El cuerpo fue colocado en un catafalco, y la ceremonia fúnebre fue llevada a cabo en una iglesia improvisada. Pizarro se vistió de luto riguroso, porque aunque se trataba de un monarca de los infieles, el Inca no dejaba de ser un rey. Ante las honras fúnebres, los orejones y los curacas se veían satisfechos por el trato dado al Inca. Los españoles que más habían alternado con Atahualpa suspiraban y hasta dejaron caer lágrimas por el difunto. Del mismo Pizarro se dijo que había llorado en privado, todo lo cual no era ajeno a las raíces semitas de los conquistadores.

De repente, en medio de la ceremonia, aparecieron las mujeres y hermanas y los sirvientes hombres y mujeres de Atahualpa. Todos gemían y, llorando desesperados, suplicaron que se les enterrara vivos al lado de su señor.

Para los hispanos el espectáculo fue grotesco. Aquellas gentes infieles fueron arrojadas del recinto, y se les dijo duramente que Atahualpa ya estaba muerto y que aquellas costumbres eran contrarias a la cristiandad. Las mujeres, entonces, se apartaron a sus cuartos y ahí se abrieron las venas con sus dientes, colgándose luego de sus cabellos.

Pocos días después de los últimos acontecimientos de Cajamarca, salieron con rumbo a Paita y España dos capitanes que no quedaron contentos con la distribución hecha por Pizarro: Cristóbal de Mena y Juan de Salcedo, quienes consideraron que no habían sido retribuidos conforme a sus merecimientos.

TUPAC HUALLPA, EL INCA DEL REY

La Tiana roja, trono de los Incas, había sido colocada delante del recinto ocupado por Pizarro. Entonces, en medio de una gran expectación, apareció Tupac Huallpa seguido por un gran número de curacas y se sentó en el asiento destinado al Hijo del Sol.

Cada uno de los jefes locales se fue acercando a Tupac Huallpa y le entregó un prolijo adorno de plumas. Era un símbolo de vasallaje al soberano en tronizado por Pizarro y aclamado por los quechuas de Cajamarca. Las fiestas comenzaron con danzas y algarabía de cantos, pero a pesar de todo Tupac Huallpa se veía notoriamente distante.

Preguntado por Pizarro sobre la causa de su aspecto, el joven indio le confesó que era costumbre que el nuevo Inca hiciese tres días de ayuno y encierro, en señal de duelo por el soberano muerto. Pizarro le dijo que si aquella era práctica antigua, la guardase conforme a su parecer.

Tupac Huallpa desarrolló entonces los rituales sagrados durante dos días de claustros. A su término, el hermano de Huáscar y Atahualpa salió vestido con trajes de gala y se sentó en la Tiana en medio de una gran ovación. Pizarro, Almagro y los demás españoles presentes no podían estar más satisfechos. Muy cercano a Tupac Huallpa estaba el general Calcuchímac, quien le había ofrecido poner Quito bajo su sagrada autoridad.

En medio del banquete servido en el suelo, a la usanza india, Tupac Huallpa esperó a que terminaran la música y los bailes para ponerse de pie. Dijo entonces que daba su vasallaje al emperador Don Carlos, y le entregó a Pizarro un gran plumaje blanco. Pizarro abrazó a Tupac Huallpa, el mozuelo había llegado a la escena política en el momento más oportuno y se había conducido a la altura.

Al día siguiente hubo un nuevo encuentro entre ambos hombres. Pizarro apareció elegantemente vestido con ropas de seda y acompañado por los oficiales del rey. Tupac Huallpa concurrió también con sus magníficos atuendos. Entonces, Pizarro les comunicó al joven indio y a sus curacas los deberes que tendrían hacia el rey de España. Luego tomó el estandarte español, lo levantó en alto tres veces y les dijo que todos debían hacer igual como vasallos de la Majestad de España.

Aquella señal cumplida por Tupac Huallpa y los curacas que lo acompañaban fue el primer acto de sumisión de un líder del Tahuantinsuyu y del linaje de los gobernantes quechuas a favor de la Corona europea. Así, Pizarro recibió jubiloso el pronto abrazo de los naturales. Tanto Tupac Huallpa como aquellos caciques, habiendo estado a favor de Huáscar, no podían estar menos que agradecidos por la intervención de las armas hispanas en contra de los de Quito.

Era el momento de salir hacia el Cusco. El 11 de agosto de 1533 la gran caravana dejó Cajamarca. Adelante, un escuadrón de caballería verificaba que no hubiera peligro en el camino. En un palanquín iba Tupac Huallpa con los nobles orejones, y atrás un gran número de cargueros indios, que llevaban los tesoros particulares de los españoles. A pesar de la buena voluntad de los naturales, los españoles desconfiaban de ellos y los pusieron bajo la vigilancia de los esclavos negros y nicaragüenses.

Antes de salir de Cajamarca, Pizarro nombró a Sebastián de Benalcázar teniente gobernador de San Miguel de Tangarará. El objetivo era múltiple: Benalcázar había quedado descontento con el reparto del botín y su presencia podía generar insubordinaciones, pero más allá de eso, era indispensable fortalecer el puerto de Paita. Al ser el único enlace con la metrópoli europea, podía ser atacado por los quiteños.

También Soto estaba disconforme con el oro recibido y además indignado por la ejecución de Atahualpa; de hecho, nunca habían aparecido los ejércitos indios que tanto se temieron. Hernando Pizarro presentaba ante la Corte española desde mazorcas de maíz hechas en oro hasta una estatua de un niño de diez años, toda del metal precioso. En definitiva, y gracias también a su apo yo en el acontecimiento de Cataño, Diego de Almagro recuperaba su posición de primacía como socio de Pizarro.

Este silencioso ascenso de Almagro integró temporalmente a la tropa. Los almagristas se sintieron más seguros de que se les haría justicia, y los pizarristas estaban casi todos satisfechos con el oro y la plata recibidos. El propio Pizarro había juntado a la hueste y les había dicho que el tesoro que de allí en adelante se hallase sería igual para todos.

Pero poco a poco se fueron sumando más argumentos para estar unidos. Un hermano de Tupac Huallpa, de nombre Huari Tito, salió para verificar el estado de los puentes y fue emboscado y muerto por los quiteños.

En Huamachuco fueron recibidos en paz por los curacas, y Calcuchímac le dijo a Pizarro que se encargaría de asegurar con estos el abastecimiento de los tambos del camino. Pizarro accedió. Lo que siguió entonces fue un espectáculo espantoso: Calcuchímac hizo poner a los curacas en fila y con los cuerpos inclinados hacia el piso, tomó una gran piedra y les fue destrozando los cráneos uno a uno. Alertado, Pizarro intervino de inmediato. Dijo a los lugareños que aquello había sido un lamentable error. Ante los curacas, el viejo hombre barbudo causó buena impresión, pero los indios comunes ya no se veían igual de alegres. Parecían recelosos y algunos españoles pensaron que el mismo Calcuchímac había amenazado a la gente para impedir que colaborasen con ellos. De todos modos, un buen número de indios reemplazó a los cargueros de Cajamarca por orden de los curacas.

La tropa reinició su marcha al Cusco atravesando los valles interandinos. Siempre siguiendo el ca mino inca, se internaron a través del Callejón de Huaylas. Los altos nevados parecían observadores silenciosos de aquel gran grupo heterogéneo de personas. Eran cerca de cuatrocientos soldados españoles, sus concubinas, cientos de cargadores y llamas, y la corte de Tupac Huallpa, que incluía a su hermana y esposa. La columna se alargaba a través de kilómetros, y el desarrollo era lento. El silencio y el frío eran penetrantes.

Al internarse en la gran pampa de Junín, Pizarro recibió la noticia de un gran regimiento de quiteños ubicados en los cerros del sur. Todo indicaba la presencia de una emboscada. Pizarro notificó a Almagro para que saliese con varios jinetes a reconocer la zona. La preocupación de Pizarro también se fundaba en que muchos de sus hombres sufrían entonces del mal de altura. Cualquier ataque en aquellas circunstancias podía sorprenderlos en una situación física muy desfavorable.

Dos cosas preocupaban también a Pizarro: se especulaba que Calcuchímac estaba en realidad en comunicación con el general Quisquis, y la salud de Tupac Huallpa, que no era buena: el joven indio había enfermado casi al tiempo de dejar Cajamarca. En referencia a lo primero, mandó vigilar estrechamente a Calcuchímac, y en cuanto a lo segundo, solo podía esperar que las hierbas de los naturales surtieran buen efecto en el monarca.

El 7 de octubre la tropa ingresó al pueblo de Bombón. Pizarro ordenó a sus huestes estar alerta, se esperaba un ataque quiteño en cualquier momento.

Entonces llegó un indio que había enviado Tupac Huallpa para inspeccionar la zona. Comunicó que las tropas que Calcuchímac había dejado acéfalas en Jauja, se estarían replegando hacia el Cusco para unirse a Quisquis, pero que antes iban a aniquilar a la población y a incendiar los graneros.

Hasta entonces, la presencia de tambos instalados con alimentos a distancias regulares había sido tan necesaria para el éxito del avance español como el camino inca. La prolija organización del Tahuantinsuyu había sido usada en su contra. Pizarro pensó que era mejor tomar la iniciativa, agrupó 65 jinetes con sus cabalgaduras y salió hacia Jauja.

La estrategia de Pizarro era simple: evitar que los quiteños incendiasen los graneros y detener el incendio de la ciudad, ganando de ese modo la amistad de los huancas. A la sazón, estos eran acérrimos enemigos no solo de los quiteños, sino de los Incas en general. Para Pizarro, la amistad de los huancas podía también brindarle un beneficio militar. Ya en Bombón, cuatro curacas le habían sumado a su hueste nada menos que 4.500 guerreros indios.

Llegaron a Chacamana. En el lugar había 70.000 pesos de oro abandonados. Habían quedado ahí cuando se suspendió el rescate de Atahualpa. Dejó a dos jinetes al cuidado del oro y prosiguió hasta Tarma. Como el pueblo se hallaba en la falda de un cerro, el efecto militar de los caballos era nulo, así que tuvieron que pernoctar cobijados en los vientres de los equinos, en medio del frío y el granizo.

Al día siguiente Pizarro dividió a los jinetes en tres grupos, cada uno al mando de Almagro, Soto y su hermano Juan, respectivamente. Cada escuadrón, con quince jinetes, avanzó hasta tener a la vista el valle de Jauja. Era un paisaje de admirable verdor y belleza. Los naturales salieron jubilosos a recibirlos, tanto que tres hombres en sus grupas se animaron a bajar y adentrarse en la ciudad. De repente, de todos lados aparecieron guerreros quiteños; eran doscientos naturales que acorralaron a los españoles, que repelían el ataque con lanzas y sobre sus caballos. A la margen derecha del río, otros cuatrocientos guerreros apostados estaban listos para actuar.

LA POSESIÓN DEL CUSCO

La noticia entristeció a todos los españoles, en particular a Francisco Pizarro. Atrás quedaba el efímero momento de gloria, los soldados españoles rescatados de la emboscada y la masacre sobre los quiteños atravesados por las lanzas hispanas. Ahora la penumbra había vuelto, Tupac Huallpa, el Inca amigo de España, había muerto.

Todo apuntaba a que era una maniobra más de Calcuchímac, quien, según testigos, le había dado de beber al joven monarca un veneno de efecto progresivo en Cajamarca.

Pizarro tenía ahora que encontrar un sucesor para Tupac Huallpa. Como en aquellas instancias la prioridad era tomar el Cusco, optó por usar políticamente el problema del vacío de poder. Por un lado pretendió apoyar al príncipe Manco del Cusco, representante de las panacas o familias tradicionales, y por el otro, le ofreció a Calcuchímac hacer Inca al príncipe Aticoc, hijo de Atahualpa. La condición era que el general Calcuchímac lograse que Quisquis le entregara la ciudad imperial.

Para Pizarro, este juego político buscaba perpetrar el uso de las rivalidades asesinas entre los de Quito y los del Cusco, para su beneficio en el dominio del Tahuantinsuyu. Calcuchímac solicitó que se le retirasen las cadenas que llevaba desde Cajamarca, para poder actuar. Pizarro aceptó.

Por otro lado, se hizo necesario consolidar posiciones. En Cajamarca, el pueblo había sido atacado por los quiteños, quienes habían robado el cadáver de Atahualpa llevándolo para Quito. Pizarro pensó entonces fundar una nueva ciudad en Jauja, el lugar era un ideal centro de abastecimiento. San Miguel de Tangarará había quedado a demasiadas leguas como para que pudiese cubrirles las espaldas.

Cuando ya todo estaba casi listo para la fundación de la ciudad, que Pizarro decidió que fuera la capital, tuvo que interrumpir la gestión. Se supo que los guerreros quiteños venían incendiando los pueblos, puentes y sembrados en el camino al Cusco. Pizarro dejó en Jauja ochenta hombres, cuarenta de los cuales eran jinetes con sus caballos, a las órdenes del tesorero Alonso Riquelme. También quedaban en Jauja los bienes y concubinas de la tropa de avanzada. Solo emprenderían la rápida marcha los soldados totalmente ligeros de equipaje.

Pizarro salió de Jauja el 27 de octubre de 1533; antes envió por delante el escuadrón al mando de Hernando de Soto, que partió cuatro días antes.

El paso por puentes endebles y quebradas estrechas fue una nueva prueba de valor para los hispanos. El camino inca subía por pequeños peldaños de piedra al borde de hondos precipicios. Los pueblos que encontraban a su paso habían sido in cendiados por los quiteños, los tambos estaban vacíos y los acueductos habían sido malogrados.

Por fin, en Parcos, encontraron un curaca que era amigo de Pizarro desde los días de Cajamarca, así que consiguieron descanso y comida. A la mañana siguiente fray Vicente de Valverde ofició la misa de todos los Santos antes de la partida. Ante la ausencia de puentes, quemados por los quiteños, Pizarro ordenó escalar las montañas.

El avance de la tropa se hacía cada vez más difícil. Pizarro se impacientaba ante la ausencia de noticias de Soto. Pronto le llegó un mensajero indio, y la información que traía no era precisamente la que esperaba.

Soto había tomado el pueblo de Vilcas derrotando a la guarnición quiteña, pero muchos indios que estaban en un chaco o cacería habían vuelto y atacado a los cristianos, matando a un caballo blanco. Los españoles habían salvado la vida con mucha fortuna y habían pasado la noche en la plaza del pueblo. Por la mañana soltaron a todas las mujeres cautivas para calmar a los naturales y lograr que se fueran sin completar su victoria.

Pizarro entendió que las fuerzas de Soto debían de haber quedado disminuidas. Llegó a Vilcas el cuatro de noviembre, pero Soto ya había partido de ahí. Todos se quedaron admirados del trabajo en piedra labrada de los edificios. Al día siguiente partieron, pero Pizarro comisionó a Almagro para ir a la delantera y darle el auxilio necesario a Soto.

Pizarro se quedó con diez hombres a caballo y veinte peones. También llevaba consigo auxiliares indios y al propio Calcuchímac. La presencia del general quiteño se justificaba en cuanto a la influencia que podía ejercer para disuadir a las fuerzas quiteñas. Además tenía un compromiso que cum plir que evidentemente no se estaba dando.

En cuanto a Hernando de Soto, era movido por otros intereses. Él quería ser el primero en ingresar al Cusco y aprovechar para compensarse del magro reparto que le había tocado en Cajamarca. Aún maltrecho por la virtual derrota sufrida en Vilcas, siguió avanzando con peores resultados.

En Airamba, Pizarro encontró dos caballos muertos, lo que preocupó a todos. También una carta en la que no hacía mención de Almagro. En Curahuasi, se hicieron con varios tablones de plata que animaron a los hombres, pero pronto recibieron otra carta de Soto aún peor que las anteriores.

Soto refería que en Vilcaconga, en una cuesta que llevaba al Cusco, habían perdido cinco soldados, diecisiete hombres habían resultado heridos, y los indios habían matado quince caballos.

El gobernador habló con su gente y trató de levantar su moral. Él mismo no se amilanó. Llegó con su hueste a la orilla del río Apurímac, que los hombres tuvieron que cruzar en balsas y los caballos a nado, ya que otra vez los quiteños habían destruido todo a su paso. El avance era tan lento que la tropa pensó en el peor final para Soto y Almagro. Sin embargo, cuando menos lo esperaban, un correo a caballo les trajo la feliz nueva de que Almagro había llegado justo a tiempo y había salvado a Soto y los suyos.

El correo también informó de que los quiteños, en retirada, se habían dirigido al Cusco, ciudad en la que se había consolidado una gran defensa de los infieles. Además, para pena de todos, se tenía la lista de los españoles muertos. Esto último enfureció a los soldados, que culparon a Calcuchímac de lo que había acontecido.

Pizarro encaró al general norteño. Le increpó su traición e hizo que lo encadenasen de nuevo. En Rimactampu les salió al encuentro Almagro con cuatro jinetes. Le refirió a Pizarro lo sucedido y la culpa flagrante de Soto por su proceder precipitado. Sin embargo, el mismo Almagro sugirió no tomar represalias contra Soto, era el peor momento para dividir a la tropa.

Pero Pizarro estaba molesto, Soto había quebrado el orden con fatales consecuencias. La peor de todas, haber mostrado la vulnerabilidad de soldados y caballos. Además se había ensañado equivocadamente con los indios de Tarma, desertores de Quisquis, mutilándoles cruelmente las manos. Todo eso era demasiado. Pero escuchó a su socio y al día siguiente escondió su enojo en el encuentro con Soto. A los soldados, no responsables de las desgracias, los felicitó uno a uno según sus méritos y el valor mostrado.

Calcuchímac ya no entraba en ningún cálculo político. Había fallado en su gestión de paz, todos le achacaban las derrotas sufridas, y ante las panacas del Cusco, no era más que un enemigo. El general quiteño fue quemado en la hoguera, rechazando firmemente hacerse cristiano.

Todos se alegraron de la muerte de Calcuchímac. Con ella, la suerte pareció ponerse de nuevo del lado de los españoles. Un hijo menor de Haina Capac, el joven y famoso príncipe Manco, se hizo anunciar en el campamento español. A pesar de su edad, tenía la prestancia y el aplomo de su abolengo.

Vestido con un impresionante manto dorado, Manco se entrevistó con Pizarro llevando a su lado a tres nobilísimos orejones cusqueños. Manco le dijo al gobernador que lo ayudaría en todo lo que pudiera para echar a la gente forastera procedente de Quito. Pizarro respondió con agudeza que su presencia obedecía justo a eso, a echar a los de Quito y librarlo de la esclavitud. Manco entonces se mostró de acuerdo, los cristianos contarían con el apoyo de los del Cusco, pero el tiempo apremiaba, pues los quiteños querían incendiar la ciudad.

Pizarro ordenó la salida inmediata hacia la ciudad sagrada. En el camino, hallaron guerreros quiteños que le prendían fuego a los alrededores. La embestida española fue brutal, y en tres arremetidas quedaron doscientos indios muertos en el campo cubierto de sangre. Una flecha atravesó de lado a lado el muslo de un jinete y mató a su caballo. Los dardos quiteños hirieron e inmovilizaron cuatro caballos más. El mismo gobernador se sumó con los suyos a la refriega, elevando el ánimo de los hombres, que se alzaron finalmente con la victoria.

Los españoles, con Francisco Pizarro a la cabe za, entraron en el Cusco el 15 de noviembre pa sando enfrente de la imponente fortaleza de Sacsa huaman. Los cristianos quedaron maravillados al ver aquella construcción de piedras gigantes, organizadas con una perfección jamás vista en ningún lugar del mundo.

Al entrar en la ciudad propiamente dicha, no hubo resistencia alguna. Los ancianos orejones aceptaron la presencia de los huiracochas. Como era una ciudad de funcionarios reales, muchos habían sido ejecutados por los quiteños. Los soldados revisaron los edificios de la plaza principal, y al no encontrar nada sospechoso, Pizarro tomó para sí y de manera simbólica el palacio que había sido de Huaina Capac. Almagro escogió otro palacio que estaba justo más allá que el del gobernador, y Gonzalo Pizarro usó una bella mansión edificada por Tupac Inca Yupanqui.

Los soldados pidieron permiso para revisar la ciudad, y Pizarro lo concedió. Sabía que detener el entusiasmo de la hueste llevaría a la desobediencia soterrada y al descontento. Los hombres recorrieron enloquecidos la ciudad, la belleza de los muros y calles no tenía igual. Al comienzo no había tanto oro como esperaban, pero sí gran cantidad de plata y piedras preciosas. Las vírgenes solares no estaban, se las habían llevado los quiteños para impedir que fueran tocadas.

Ocupación de la ciudad del Cusco por las huestes de Pizarro.

Entonces los españoles llegaron al Coricancha, donde estaba el imponente Disco Solar, hecho todo en oro fino. En ese momento, se interpuso ante los cristianos el Villac Umu o Gran Sacerdote Solar, para detener e impedir el sacrilegio de aquel lugar. Los hispanos se rieron a carcajadas y lo hicieron a un lado.

Nada fue respetado, grandes placas de oro salían del templo del Sol, las momias de los Incas y de los ancestros fueron despojadas de sus ornamentos preciosos.

El oro y la plata, por orden de Pizarro, debían juntarse en una de las residencias principales. Ahí llegaron doce estatuas de llamas de tamaño natural, hechas en oro fino y plata, piedras preciosas y todo el metal precioso que los saqueadores no pudieron esconder para sí.