Pizarro se ha confinado en su casa de Panamá. Afuera la bulla, los comentarios exaltados, las narraciones de la gente. Los vecinos de Panamá no hacían más que hablar del Perú, de Francisco Pizarro y de su increíble constancia para alcanzar todo lo que se había propuesto. Las tabernas eran el escenario ideal para los relatos apasionados, ahí estaban Alonso Briceño, Francisco de Cuéllar y Nicolás de Ribera hablando del oro, la plata, de los textiles fabulosos de aquellas tierras. Los ojos desorbitados de los oyentes fijos en los hombres, pero perdidos en las ciudades y aventuras que evocaban al Amadís de Gaula.

Afuera la bulla. Pizarro encerrado en su casa pensando, planificando cada uno de sus pasos futuros y recordando a cada uno de sus muertos, en particular, al último de ellos. Al volver a la isla de la Gorgona, los esperaban solo Cristóbal de Peralta y Martín de Paz; Gonzalo Martín de Trujillo había muerto de los males contraídos. Estaba enterrado en la isla, y él le había rendido honores. Quedó afectado, Trujillo había sido uno de los trece del Gallo y nunca supo de la realidad del Perú. ¿Cuántos hombres más habrían de perecer en la gesta? Él había hecho todo lo que un buen capitán puede hacer por cuidar a sus hombres, pero no había sido suficiente. Más de doscientas vidas hispanas habían sido sacrificadas en la compañía del levante. ¿Cuántas más tomaría? Se propuso cuidar aún mejor la vida y el alma de sus hombres. Si tenían que conquistar aquellas ricas tierras, debían hacerlo como soldados y como cristianos.

En cuanto al tercer viaje, se requería ahora mucho más que en los anteriores. Hombres, navíos, más armas y caballos. Ello también significaba debilitar más la frágil demografía de Panamá y succionarle los pocos recursos con que contaba. Pedro de los Ríos sabía de lo importante de la gesta de los tres hombres que tenía enfrente, pero era, al fin y al cabo, un proyecto privado, y sus aspectos políticos y económicos tenían más que ver con la Corona. A él se le había encomendado la gobernación de Panamá y debía evitar el despoblamiento de la ciudad. Pedro de los Ríos decidió esperar las órdenes Reales.

Pizarro, Almagro y Luque determinaron viajar a España para defender la causa del Perú y negociar sus propios derechos. La compañía del levante, como empresa privada, debía garantizar sus beneficios futuros a través de capitulaciones o acuerdos que definirían sus derechos y deberes como descubridores y conquistadores.

Hernando de Luque propuso a Diego del Corral para que se hiciera cargo de la gestión ante la Corona. Del Corral era un hombre curtido en el ambiente de los negocios, licenciado en Derecho y también viejo amigo de Pizarro. Además, pronto viajaría a España.

Pero Almagro se opuso; si el argumento de Luque era ahorrar los costos del viaje, era una falsa economía porque Del Corral cobraría por sus servicios, y de hecho no sería poco. Propuso a Pizarro; él había sido el gestor de la expedición, el jefe y el mayor responsable del éxito.

Luque no estuvo de acuerdo, Pizarro era un gran soldado y un sólido capitán, pero no sabía de los vericuetos jurídicos por los que sería llevado en la Corte; además, temía que las capitulaciones pudiesen generar descontentos o establecer un trato injusto para alguno de los socios. Les dijo a Pizarro y a Almagro que su mayor deseo era no ver una disputa entre ambos más adelante.

Igual primó la opinión de Almagro. Pizarro simplemente afirmó que actuaría conforme a lo que se decidiera en común. Se redactó un documento, en el que Pizarro se comprometía a negociar sin malicia, sin engaño ni astucia alguna. Para sí mismo solicitaría la Gobernación del Perú; para Almagro, el cargo de Adelantado de la nueva tierra, esto es, jefe de los ejércitos; y para Luque la mitra episcopal del primer Obispado que se fundase en el Perú. También debía conseguir mercedes para los trece del gallo y el Alguacilazgo Mayor del Perú para Bartolomé Ruiz.

Pizarro aceptó así el cargo de Procurador y dio su palabra de hacerlo tal y como estaba descrito.

Para visitar a sus amigos y juntar 1500 castellanos y poder así financiar el viaje, Almagro, aquejado por una sífilis contraída, tuvo que ser trasladado en una silla en hombros cargada por sus esclavos. La cantidad era poca, porque también eran de la partida Pedro de Candia, cinco de los indios tumbesinos y algunas llamas y alpacas de las nuevas tierras. Almagro no solo había puesto una vez más su esfuerzo personal, también trataba de hacer nuevamente buenas migas con Pizarro. Sabía que su socio era un hombre bueno y honesto, las diferencias habían sido, finalmente, circunstanciales, y ahora era necesaria la unión de todas las fuerzas para asegurar el triunfo de la conquista. Por eso, él mismo, contra lo que aconsejaría la prudencia en los negocios, había propuesto y logrado que Pizarro fuera el Procurador ante la Corte. Era la mejor oportunidad para restaurar la confianza y la gran amistad de siempre.

La delegación zarpó de Panamá al puerto de Nombre de Dios; donde reembarcaron hacia La Española. Santo Domingo conservaba la belleza y lustre que Nicolás de Ovando le había dado. Ahí estaban la calle de las Damas, la plaza y el embarcadero. Allí también, en el suelo de entrada del templo de San Francisco, y en medio de su estructura de ladrillos se hallaba la tumba de Alonso de Ojeda, colocada ahí como última voluntad del antiguo jefe de Pizarro, para que todos la pisasen al entrar.

A fines de 1528, Pizarro se hizo a la mar nuevamente con destino a Sanlúcar de Barrameda, España. El solaz que pudo significarle a Pizarro el volver a España se vio ensombrecido por un desagradable acontecimiento: Fernández de Enciso estaba en Sevilla, el rencor y la revancha seguían vivos contra todo aquel que hubiese perjudicado sus intereses o estado en su contra en La Antigua. El viejo socio de Ojeda tenía una ejecutoría contra los vecinos de Santa María La Antigua del Darién, en mérito a la cual le debían pagar cierta cantidad de maravedíes. Así, Francisco Pizarro y el mismo licenciado Diego del Corral, que había coincidido con él en el viaje, terminaron en la cárcel de Corte de Sevilla.

El emperador, entendiendo la importancia de la misión de Pizarro, dispuso su libertad el 6 de febrero de 1529. Una parte de su dinero le fue devuelta y la otra fue depositada en el Consejo de Indias hasta que su destino fuese determinado. Pizarro, acompañado por Candia, dejó Sevilla con dirección a Toledo, llevando su cargamento de regalos, indios y de ovejas del Perú.

Para Pizarro lo que siguió fue una demostración adicional de su fuerza de carácter. Estaba ante el rey Carlos V, el hombre más poderoso del mundo. Él ya no era un bastardo iletrado, era ante sí y para todos el descubridor del Perú.

El rey se mostró gratamente impresionado por los indios, los animales, tejidos y ceramicas, pero también ante la belleza de las piezas de oro y plata que Pizarro le entregó a manera de presente. Complacido, escuchó hablar de las costumbres de los naturales de aquellas tierras, de los sacrificios y proezas que irrogaban la conquista y de los sucesos de la isla del Gallo. Pero el rey tuvo que dejar Toledo el 8 de marzo de 1529 para hacerse cargo de la guerra en Italia. Además, también tenía el problema del avance del turco Solimán II en Hungría, y las amenazas del pirata Barbarroja en el Mediterráneo.

En vista de aquello, Pizarro y Candia tuvieron que esperar semanas para ser atendidos por el Consejo de Indias. Meses desesperantes ante la escasez de recursos. En aquellas idas y venidas entre la Corte y el Consejo, Francisco Pizarro y Her nán Cortés debieron de encontrarse. Ambos estaban en Toledo en aquellos días, y Cortés estaba defendiéndose de acusaciones que lo habían separado del gobierno de Nueva España. Otra vez aquella gloria esquiva que tan pronto bendice al hombre para luego destruirlo, tal y como tan vilmente aconteció a Balboa.

Pizarro conocía a Cortés desde la época de La Española, bajo la gobernación de Ovando, pero ahora se darían cuenta de que eran parientes: Pizarro era, por dos vías sanguíneas, tío en segundo grado de Cortés. Para entonces, este tenía cuarenta y cuatro años, y Pizarro, cincuenta y uno.

LAS CAPITULACIONES TOLEDANAS

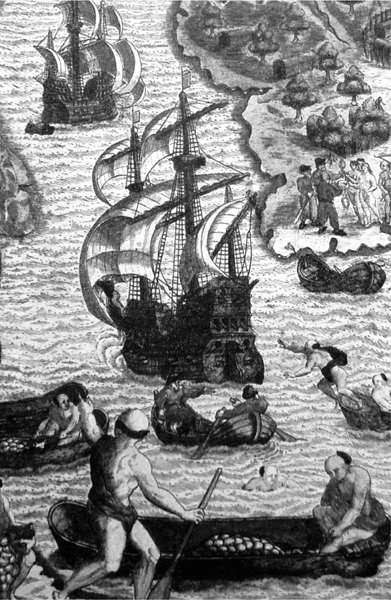

Cuando el Consejo de Indias atendió finalmente a Francisco Pizarro, sus miembros quedaron honestamente deslumbrados por sus relatos, por los dibujos y pinturas que Candia había hecho de Tumbes, por el nivel de civilización de los indios tallanes y por los auquénidos. No tardaron en denominar Nueva Castilla a las tierras descubiertas, y el propio Presidente del Consejo, el Conde de Osorno, informó positivamente a los monarcas.

Así, el lunes 26 de julio de 1529, la emperatriz doña Isabel de Portugal firmó el documento que la historia denominaría Capitulación de Toledo. Pizarro había presentado la solicitud de cargos y beneficios tal como se acordara con Almagro y Luque en Panamá, pero la negociación había sido larga y los meses transcurridos le habían hecho reflexionar en un sentido muy distinto al que se había pactado.

El Consejo de Indias no quería asumir el riesgo de otorgar poderes paralelos a los conquistadores. Tenía la muy amarga experiencia por lo acaecido en Nueva España, donde se habían desatado sangrientas disputas entre los capitanes españoles. Para el Consejo, lo más adecuado era tener una sola dirección a cargo de cada gobernación.

Por otro lado, si bien el propio Pizarro no era un hombre que sucumbiera ante el hechizo del poder, había sufrido la experiencia de tener a su socio, Almagro, como capitán adjunto en la expedición. ¿No era, acaso, el cargo de adelantado, el que otorgaba la dirección y el control sobre la hueste? El Consejo lo quería a él como gobernador y adelantado, este último cargo comprometido para Almagro; esto colocaba a Pizarro en un grave dilema de conciencia; él había dado su palabra y debía respetarla, pero si en la conquista y el gobierno del Perú se producía un descontrol o conflicto, el desorden acabaría con la empresa. En efecto, el orden era la premisa del éxito para la conquista del Perú, y si era el Consejo de Indias el que proponía este control, mucho mejor.

Los términos finales de la Capitulación de Toledo le otorgaron a Pizarro la autorización para proseguir con el descubrimiento y conquista del Perú sobre doscientas leguas castellanas de costa, entre el río Santiago, que coincide aproximadamente con la frontera hoy ecuatoriano-colombiana, y la región de Chincha, al sur de la actual ciudad de Lima, capital del Perú. En realidad la mención a Chincha solo obedecía a que era el extremo más al sur, conocido solo de oídas por los españoles, y que les servía de referente.

Pizarro negocia con el Consejo de Indias los términos según los cuales se distribuirían los beneficios de la conquista.

En cuanto a los cargos otorgados, Pizarro fue nombrado Gobernador y Capitán General de la Nueva Castilla de manera vitalicia; la designación incluía la obligación de continuar el descubrimiento, conquista y poblamiento de la tierra perulera. El salario para su cargo fue establecido en 725.000 maravedíes anuales, dinero que saldría de las rentas reales del Perú y con el que pagaría los sueldos del Alcalde Mayor, diez escuderos, treinta y cinco criados, un médico y un boticario. Pizarro recibía además el título de Adelantado y de Alguacil Mayor; este último era sobre todo honorífico, pero importante en el nivel jerárquico. También se le otorgó licencia para hacer construir cuatro fortalezas en los lugares de su elección y ser su Alcalde. Por último, un salario de 1.000 ducados anuales hasta su muerte, pagaderos también con las rentas reales del país.

Hernando de Luque fue nombrado Protector de los Indios de las tierras descubiertas, con un haber anual de 1.000 ducados. La Capitulación establece también que el Rey, en virtud al Patronato Regio del cual gozaba, propondría a Luque ante el Papa como Obispo del Perú, con sede en Tumbes. A la espera de la respectiva Bula, Luque iría ejerciendo su referido cargo de Protector.

Diego de Almagro recibió la Intendencia de la Fortaleza de Tumbes, con una renta anual de 300.000 maravedíes. Se le concedía además la condición de noble, con todos los privilegios de que gozaban los hidalgos en tierras indias y la legitimación de su hijo mestizo, que llevaba su nombre y había sido engendrado con una india panameña, de nombre Ana Martínez.

Bartolomé Ruiz no recibió el Alguacilazgo que esperaba, que recayó también en Pizarro, sino que fue hecho Piloto Mayor de la mar del Sur, con un salario anual de 75.000 maravedíes. También recibió el nombramiento de regidor de Tumbes.

Pedro de Candia recibió el título de Artillero Mayor del Perú y Capitán de la Artillería de la expedición, con 60.000 maravedíes de salario al año. También recibió la licencia para fabricar cañones y el título de regidor de Tumbes.

En cuanto a los trece del Gallo, a los que eran plebeyos se les hizo Hidalgos de solar conocido, y aquellos que ya lo eran fueron hechos Caballeros de la Espuela Dorada. Cinco de ellos fueron nombrados además regidores de Tumbes: Cristóbal de Peralta, Francisco de Cuéllar, Juan de la Torre, García de Jarén y Domingo de Soraluce.

En los plazos asignados, la Capitulación de Toledo fue bastante rigurosa y puntual. Pizarro tenía seis meses para prepararla reclutando 150 hombres en España, otros 80 en las islas y 20 en tierra firme. Con los 250 hombres una vez llegados al Perú, tendría 6 meses para llevar a cabo la conquista. Tendría también que llevar Oficiales Reales, que eran Agentes del Tesoro, y debía pagar el viaje de los religiosos encargados de la primera evangelización.

Antes del tornaviaje a Panamá, Pizarro envió algunos hombres a Nombre de Dios para comunicar el contenido de las capitulaciones. En la misma Sevilla, la noticia corrió tan rápidamente que muchos otros que se embarcaron al Nuevo Mundo iban llevando los detalles.

Cuando Almagro conoció las capitulaciones estalló en cólera. Indignado, desparramaba sus quejas contra Pizarro por la ciudad. El acuerdo inicial no había sido respetado, de nada había servido confiar en Pizarro, mal pago le daba por todo lo que él había hecho. Si él hubiera ido ante el Rey, no le hubiera retribuido a Pizarro con hacerle alcalde de Tumbes. Ninguno de los hombres que venía con Pizarro entraría en su casa, ni él gastaría más dinero en la causa.

Luque, primero, le hizo ver que en realidad la culpa había sido suya por haber procurado con tanto ahínco que Pizarro fuere solo a España, sin atender su propuesta de que el procurador fuera una per sona de negocios distinta a los tres; aunque luego, al verlo tan exaltado, trató de sosegarlo diciéndole que era mejor esperar y no creer más del dicho de los recién llegados de España.

Almagro estaba tan resentido que fue a Nombre de Dios para esperar el regreso de Pizarro. Hasta ahí llegaron las cartas de Luque haciéndole ver que, como el negocio se había hecho en compañía, en ese nivel podrían arreglar cualquier diferencia económica, y que era bien sabido que Pizarro era hombre de honor. Incluso Nicolás de Rivera viajó por encargo de Luque a persuadir a Almagro. Al final Almagro se sosegó y volvió a Panamá.

En las siguientes semanas Almagro retomó sus funciones, contrató carpinteros para traer madera del río Lagartos y reparar las naves desgastadas por el trajín, reclutó gente y consiguió provisiones para ellos y para los que llegasen de España. Bartolomé Díaz, en cambio, se quejaba amargamente del Alguacilazgo negado; recordaba ante quien lo quisiera oír cómo él había encontrado la balsa de tumbesinos y cómo su participación había sido determinante en tantos momentos.

Cuando Pizarro llegó a Nombre de Dios, Almagro fue inmediatamente a buscarlo. En público el encuentro fue cordial, como antes, pero en una reunión privada Almagro fue directo y explícito. Le dijo a Pizarro que no entendía por qué lo había mirado tan mal, si él siempre lo hizo tan bien con él, procurándole el cargo del descubrimiento, consiguiendo siempre el sustento para la expedición y cómo había dado hasta un ojo y quedado tullido. Recordó también que él envió a la Gorgona el barco con el que se hizo el hallazgo del Perú.

Pizarro miró al socio y al amigo. Cuán valioso seguía siendo ese hombre para la conquista, pero qué limitado podía ser para el gobierno y manejo de aquellas nuevas tierras. Después de meses en España y ante la Corte, Almagro le pareció ahora inevitablemente pequeño. Se fastidió por aquel pensamiento y su gesto se hizo duro por quitarse esa bellaquería de la cabeza. Le sirvió. Su actitud debía ser firme. Ante Almagro, Pizarro pareció indignado; le dijo que no tenía que recordarle esas cosas, que bien las sabía; que la petición ante la Corte había sido la acordada, pero la respuesta había sido negativa. En España, nadie conocía a Almagro ni aceptaban un gobierno dividido.

Almagro le pidió ver la petición presentada ante el Consejo de Indias para confirmar si era tal como decía. Almagro no podía leerla, Pizarro tampoco. Era la escena contradictoria de dos hombres extraordinarios, limitados por una carencia ordinaria. Tal vez Almagro miró los trazos dibujados sobre el papel y a pesar de no entenderlos, se quedó conforme. Quizás un tercero hizo la lectura.

Pizarro le dijo finalmente a su socio que la tierra del Perú era tan grande que habría gobernación para ellos y para otros. Y que aquello que él poseía, también era suyo. Esto último lo dijo sin cálculo alguno, era una realidad financiera entre ambos, pero que además le nació del sentimiento.

Almagro se calmó.

LOS HERMANOS PIZARRO

Antes de embarcarse desde Sevilla de regreso a Nombre de Dios, Pizarro hizo una visita a Trujillo de Extremadura, su tierra natal. Hasta entonces, Pizarro se había hecho solo y confiaba en su carácter para el éxito de su gesta. Pero también sabía que valerse únicamente de sí mismo traía demasiados riesgos. En el Nuevo Mundo las alianzas personales eran difusas, y ni los matrimonios ofrecían seguridad alguna. Ahí estaba el caso de Bal boa, ejecutado por Pedrarias, su propio suegro. ¿No tenía él acaso una familia de hidalgos para configurar una suerte de clan? ¿Podía ahora él con fiar en la amistad? ¿No había sido incluso Al magro, su fraternal amigo, su rival en tantas oca siones?

Si había llegado a conocer a Hernán Cortés, Pizarro había tenido una razón adicional para valorar la fuerza de su sangre. También era probable que hubiese conocido a su medio hermano, Hernando Pizarro, durante las negociaciones de Toledo. De hecho, este último pudo haberle propuesto viajar a Trujillo.

De no haber sido por su deseo de incorporar a sus familiares en la conquista del Perú, difícilmente Pizarro hubiera hecho aquel viaje. De ninguna manera habría buscado reconocimiento u honores, a los que era más reticente. También sabía que su madre y las personas por las que tenía algún afecto debían haber muerto. Eran muchos años, más de un cuarto de siglo desde que salió de España hacia el Nuevo Mundo. Eran demasiados los transcurridos desde que abandonara su hogar para ir a Sevilla, en 1493.

Ahora esta en la casa paterna, esa casa que nunca lo acogió como uno de los suyos. Tenía frente a él a Hernando, un hombre cuya sola presen cia le confirmaba sus ideas de sumarlo a la campaña: tenía solo 25 años, pero ya era conocido como eximio hombre de guerra; se le veía altanero y había heredado la estatura de Gonzalo Pizarro el Largo. De adolescente había batallado junto a su padre en el cerco de Logroño, y en 1521 fue ascendido a capitán de infantería, con apenas 17 años.

Gonzalo Pizarro el Largo ya había muerto para ese entonces, obviando en su testamento a Francisco Pizarro. Pero había engendrado otros dos hijos varones y bastardos: Juan y Gonzalo, uno de 23 años en ese entonces y el otro de posiblemente 20. Ambos habían gozado de la educación de hidalgos gracias a los cuidados de Hernando, seguro por encargo de su padre.

En Trujillo, Pizarro también conoció a un hermano uterino, Francisco Martín de Alcántara, quien era hijo de su madre y de un tal Francisco Martín. Pizarro tomó afecto de inmediato a este hombre, con quien lo vinculaban los únicos cariños tempranos que había recibido.

Pizarro viajó con sus cuatro hermanos a Sanlúcar de Barrameda. El embarque al viaje de conquista se hizo en cuatro naves: los galeones Santiago, Trinidad y San Antonio, y una zabra, que por alguna razón Pizarro eligió como capitana. A Hernando, Juan Pizarro y Pedro de Candia se les dio la capitanía de cada uno de los barcos mayores. Ahí, junto a los soldados, se embarcó fray Vicente de Valverde con otros cinco frailes dominicos. Él estaba llamado a ocupar un lugar protagónico en la historia.

El 26 de enero de 1530 vencía el plazo para el embarque, y la Casa de la Contratación fiscalizaría que fueran de la partida no menos de 150 hombres de acuerdo con lo establecido por el Consejo de Indias. En la madrugada de ese día, antes de la llegada de los inspectores pero cumpliendo formalmente con lo establecido, Pizarro zarpó con la zabra por delante. Cuando llegaron, los funcionarios fueron informados de que el primer barco había salido con 65 hombres, cifra con la cual el total de efectivos reclutados llegaría a 185. El problema era que Pizarro no había logrado reunir el número estipulado en las capitulaciones, y el ardid le dio el resultado deseado. Los inspectores, visiblemente mortificados, tuvieron que dar su conformidad.

Cuando la flota llegó al pequeño puerto de Santa Marta, el gobernador Pedro de Lema temió que se despoblara el asentamiento ante un eventual reclute de Pizarro. Entonces hizo correr la voz de que el Perú era una tierra tan mala, que solo había culebras, lagartos y perros para comer. Fue tan convincente en su versión, que incluso algunos de los hombres que venían de España, huyeron y se quedaron allí.

Con esta experiencia, Pizarro ya no recaló en Cartagena de Indias como tenía previsto y enfiló directamente a Nombre de Dios, donde se encontraría con Almagro.

La presencia de los hermanos de Pizarro tuvo un efecto no previsto. Eran hombres jóvenes y soberbios que no sabían de la valía y los méritos de cada hombre en Panamá ni de los veteranos de las expediciones anteriores. Peor aún, ante los demás, ellos aparecían como pretendiendo merecerlo todo por el solo hecho de ser hermanos de Pizarro. En especial Hernando fue el instigador en contra de la más o menos recompuesta relación entre Pizarro y Almagro.

Hernando era apasionado, temerario y cruel. Para él la presencia de Almagro era ciertamente un estorbo, y estaba en contra de las consideraciones de las que gozaba frente a lo poco que, según juzgaba, había hecho. Él quería para sí el lugar de segundo en la expedición, y tener a ese analfabeto tuerto por encima de él le resultaba ofensivo. Sumó a sus hermanos Juan y Gonzalo en esta idea formando un frente común. Juan era más equilibrado de carácter y gentil, pero también de temperamento fuerte. Gonzalo era impetuoso, insolente y vanidoso por un buen rostro. Pero lo que nadie podía restarles a los tres hombres era su valor para la guerra, su brillo y destreza con las armas, y en cuanto a Hernando, su capacidad de liderazgo.

La situación se hizo tensa. Hernando llegó a maltratar de palabra a Almagro, lo cual fue considerado una afrenta. El socio estaba dolido e indignado. Unos mozuelos querían hacerse de aquello que tantos sacrificios y empeños le había costado. Para él, eran unos advenedizos y oportunistas que venían a servirse de un plato que no habían cocido. Para presionar a Pizarro, aunque sin descartarlo del todo, Almagro amenazó con hacer una compañía nueva con otros socios.

La reacción fue inmediata. Si Almagro se retiraba llevándose aquello que le correspondía de la compañía del levante, la empresa del Perú quedaría sin efecto. Luque intervino una vez más y Gaspar de Espinosa viajó desde Santo Domingo a Panamá para mediar ante sus dos amigos. El resultado fue una compañía nueva con otro contrato.

Pizarro aceptó ceder en beneficio de Almagro su participación en la encomienda de la isla de Taboga, en la que mantenían la sociedad con Luque. Se comprometió, asimismo, a no pedir merced o beneficio alguno para él ni para sus hermanos, hasta que Almagro solicitase al rey una gobernación que comenzara donde acababa la suya. Y en cuanto a oro, plata, piedras preciosas, repartimientos, esclavos y cualesquiera bienes o haciendas, serían divididos entre ambos y Luque.

Este nuevo contrato le dio a Almagro mucha mayor tranquilidad. Fundamentalmente y sobre todo, puntualizaba lo ofrecido por Pizarro respecto de las capitulaciones de Toledo, pero ante la sombra de sus hermanos era de poco fiar. Para Pizarro, el problema residía en que se había visto obligado a aceptar un acuerdo, tomando como referencia tierras que solo se conocían de oídas, en especial en lo referido al límite en Chincha. En cuanto a Hernando, Juan y Gonzalo, el contrato era un nuevo motivo para guardar encono en contra de Almagro.

Un aspecto problemático referido a la implementación de la expedición era la ausencia de naves adecuadas para el transporte de la hueste. Como los intereses estaban centrados en Nicaragua, no había ningún barco en Panamá. La oportunidad se dio negociando dos grandes navíos con sus propietarios, Hernando de Soto y Ponce de León. Eran barcos esclavistas que traían cautivos para ser subastados en Panamá. Pizarro negoció la participación de las naves con la ayuda de Hernando. A Soto le ofrecieron, aparte del precio, hacerle capitán y teniente gobernador en el principal pueblo que se poblase; y a Ponce de León un repartimiento de indios de los buenos que hubiese en las nuevas tierras.

Esta vez Pizarro había prescindido de Almagro. Hernando, rápido, persuasivo y envolvente, lo hizo bien, lo cual el mismo Almagro no podía negar. Pero en el fondo y por primera vez, se había roto la primigenia división de funciones. Pero ¿acaso Almagro en alguna ocasión no había asumido las facultades de capitán adjunto, a pesar de Pizarro?

LA CAMPAÑA EQUINOCCIAL

El día 27 de diciembre de 1530 fueron bendecidas las banderas de la expedición en la iglesia de Panamá. La ceremonia fue solemne, y a la mañana siguiente, los jefes y la tropa en pleno comulgaron con entusiasmo y fervor.

Los barcos zarparon del puerto de Panamá el 20 de enero de 1531. Los dos navíos que partieron iban con 180 hombres y un estupendo contingente de 30 caballos. También la artillería, al mando de Pe dro de Candia, había sido notablemente reforzada. El objetivo era claro para todos: la conquista del Perú. Una tercera nave que estaba al mando de Cristóbal de Mena se les uniría unas semanas después, y la navegación en su conjunto estaría bajo las órdenes de Bartolomé Ruiz; nadie como él conocía los extremos de la mar del Sur.

En lo que respecta a Diego de Almagro, este se quedó en Panamá a cargo de toda la logística del viaje y recuperándose de su penoso mal.

La expedición no se detuvo en las costas recorridas y exploradas las veces anteriores, ya que habría significado un desgaste innecesario. Los vientos eran favorables y la mar estaba calma. Sin dificultad y en tan solo diez días arribaron a la desembocadura del río Esmeraldas, llamado Guayllabamba por los incas, en el extremo norte del hoy Ecuador. Ahí Pizarro hizo desembarcar a hombres y caballos con el fin de acostumbrarlos al nuevo terreno en el que iban a tener que desenvolverse.

Retrato de Pizarro en un grabado del siglo XVII. Destaca la mirada propia de su personalidad y carácter.

Durante dos semanas Pizarro entrenó a los soldados en las estrategias de guerra y en las formas de supervivencia. Muchos de aquellos hombres venían directos de la Península, y había que curtir sus cuerpos para que fueran útiles en la batalla; si habían de enfermar y padecer, eso debía ocurrir muy por delante de la campaña de conquista.

En aquel mismo lugar, Pizarro nombró como lugarteniente a su hermano Hernando. Asimismo designó a tres capitanes: su hermano Juan, Cristóbal de Mena y Juan Escobar. El control del clan Pizarro se formalizaba en los puestos militares.

La región era rica en frutas, pero mientras los españoles recogían y degustaban guayabas, pacaes y ciruelas de las indias, no dejaban de ser espiados por naturales que aparecían y desaparecían en canoas río abajo.

Cumplido el 13 de febrero de 1531, los españoles enrumbaron a pie por la orilla del mar y con dirección suroeste. Así llegaron, cuatro leguas más allá, al pueblo de Atacámez. El lugar estaba desierto, infestado de mosquitos y de peces pequeños que les servían de comida a caimanes enormes. Los hombres pudieron pescar con el solo uso de las manos, pero al tratar de matar un lagarto, el animal era tan fiero que se les quebró una lanza en el intento. Para obtener agua, tuvieron que sacarla de pozos hondos con la ayuda de grandes caracolas atadas a cuerdas.

Días después arribaron a Cancebí. Ahí los españoles estuvieron cinco días y fue la primera región pacificada. La zona era inhóspita, no había qué comer y el agua dulce era difícil de hallar. Tras algunas escaramuzas los indios salieron en paz, les llevaron maíz y se hicieron vasallos del emperador, pero solo por malicia y cálculo político.

Los expedicionarios llegaron luego a la región de los cojimíes. Eran tres brazos de río que desembocaban en el mar, un área extensa de ciénagas, bancos de arena y peligrosos remolinos difíciles de cruzar. Como el flujo del mar penetraba la zona, el agua no era apta para beber. Los soldados hicieron balsas de troncos para cruzar las corrientes, sobre todo para aquellos que no sabían nadar. Aún así, varios perecieron ahogados ante la fuerza de las aguas. Para agravar la situación, muchos hombres enfermaron por falta de comida y la mudanza de aires. Tenían los pies destrozados y el mismo Pizarro tuvo que cargar a los enfermos para cruzar los ríos. Afortunadamente, llegó de Panamá el tercer navío, que traía harina de maíz. Cada soldado recibió medio cuartillo en el reparto, para apaciguar el hambre.

En tanto que las naves surcaban la mar, la tropa siguió el avance por tierra y llegó al poblado de Coaque. Era un sitio importante, había unas 300 o 400 cabañas grandes, en medio de una zona lluviosa y de montes boscosos donde abundaban enormes serpientes y sapos. Pizarro ordenó atacar al rayar el alba y al son de la trompeta. Los indígenas, cogidos de sorpresa, huyeron a la selva. En las cabañas los españoles hallaron ropa de algodón, chaquiras y coronas de oro y plata, esmeraldas e ídolos de aspecto feroz.

El valor del tesoro era de unos 20.000 pesos, pero todo fue concentrado en un solo lugar, sin que nadie pudiese tocar nada bajo pena de muerte. Pizarro esperaba la llegada de los oficiales reales, encargados de retener el quinto del botín para el rey antes de que se procediera al reparto oficial.

Coaque se convirtió en el campamento de los españoles desde febrero hasta inicios de octubre de ese año. La idea de Pizarro era darles un descanso a los hombres, pero sobre todo, conseguir mayores refuerzos para enfrentar la conquista. Sin embargo, la huída de los nativos planteaba el problema de la escasez de alimentos. Así, tres hombres se comieron una culebra y dos de ellos murieron intoxicados. También las enfermedades causaron estragos: diarreas, fiebres y debilidad extrema se ensañaron con la expedición. Incluso apareció por primera vez, un mal que causó terror: la verruga.

Era una enfermedad extraña y abominable, aparecían en cualquier parte del cuerpo unas bolas de color bermejo y del tamaño de avellanas, pero que podían llegar a ser hasta como huevos de gallina. Provocaban intenso dolor y reventaban al paso de los días, destilando pus y sangre. Si el enfermo, desesperado por librarse de ellas, las cortaba con una daga o espada, se desangraba hasta la muerte.

La enfermedad de las verrugas duraba en el cuerpo de veinte días a cuatro meses, inhabilitando al enfermo con dolores y fiebres. Los españoles culparon a la línea equinoccial y a las estrellas por su aparición. Al menos no quedaban huellas en la piel cuando al fin el hombre curaba.

Desde Coaque, Pizarro envió dos de los navíos llevando el quinto real a Panamá y algo de oro para que Almagro preparara pertrechos. El tercer barco fue a Nicaragua, llevando coronas de oro y otras piezas hermosas de orfebrería para atraer a los soldados instalados allá hacia la conquista del Perú. Hasta ese momento, en lo que iba de la campaña, unos sesenta hombres habían perdido lastimosamente la vida.

Gracias a la llegada desde Panamá de dos grupos de hombres y caballos enviados por Almagro y al regreso de los tres navíos, se reanudó la expedición. Los hombres fueron embarcados poniendo rumbo de nuevo al sur, hasta llegar al pueblo de Pasao. Ahí, a las puertas de una suerte de templo, se horrorizaron al ver las pieles curtidas de hom bres, mujeres y niños. Más allá, elevadas en es tacas, decenas de cabezas humanas reducidas al tamaño de un puño los recibieron con sus párpados cocidos.

Ocho días después, el 24 de octubre, llegaron a Charapotó. La expedición encontró allí un lugar de descanso y una tierra rica en comida. Había maíz, camote y yucas; paltas, piñas y guayabas; venados, perdices y sachavacas. Era tan propicio el lugar que Pizarro se quedó quince días y dejó allí a los enfermos a cargo de tres hombres sanos.

Estando en Mataglán, el 15 de noviembre llegó un navío con la noticia de que Sebastián de Benalcázar había llegado a Coaque para sumarse a la conquista. Benalcázar era conocido por Pizarro y por todos por ser hombre valiente y generoso, un jefe fuerte, aguerrido y de prestigio. Sus hombres solo le obedecían a él, y para Pizarro significaba una nueva deuda para el futuro. Así, cuatro de los hombres de Benalcázar fueron colocados en puestos de importancia, y él mismo fue nombrado capitán de caballería.

Sebastián de Benalcázar, de acuerdo a Antonio de Herrera en su Historia General de los Hechos de los Castellanos.

Pizarro se había visto obligado a repartir estos cargos entre aquellos advenedizos. Sus hombres estaban en su mayoría todavía enfermos o debilitados, y los que enviaba Almagro eran cada vez más bisoños e inexpertos. Ante la proximidad del reino inca, nada se podía arriesgar; menos dejar de lado la capacidad militar de Benalcázar y su experimentado contingente de soldados.

EN LA ISLA DE LA PUNÁ

Pizarro ya tenía referencias de la isla de la Puná. Años atrás, tras los acontecimientos de la isla del Gallo, los españoles se habían encontrado con las cinco embarcaciones de Tumbes que estaban yendo a enfrentarse con los nativos de aquella isla. En ese entonces, trabaron buenas relaciones con el curaca de Tumbes.

La isla de la Puná tenía una extensión de veinte leguas de orilla a orilla. La recepción y los agasajos estuvieron a cargo de un jefe local, Cotior, quien se mostró solícito en transportar a los españoles desde tierra firme hasta la isla en sendas balsas preparadas para ello. Por su extrema cortesía y por las advertencias hechas por los traductores en relación a una posible trampa para ahogar a todos los soldados, Pizarro solicitó conocer previamente al rey de la isla, de nombre Tumbalá.

El 30 de noviembre, Tumbalá llegó en una gran balsa bien decorada con telas de vivos colores y con el acompañamiento de músicos y cantores que tocaban instrumentos desconocidos. Pizarro esperó a que el rey estuviera a su alcance en medio del protocolo y de súbito lo tomó del brazo llevándolo consigo. El acto fue inesperado y los nativos no tuvieron capacidad de reacción. Pizarro fue directo, le dijo a Tumbalá que estaba dispuesto a hacer el viaje, pero siempre y cuando él lo acompañase pues temía una emboscada.

El rey contestó que era mentira que existiera semejante trampa, y que quien le hubiera dado a Pizarro esa idea lo había hecho por congraciarse con él. Accedió a lo propuesto, y todos pasaron hasta la isla sin novedad. Pizarro fue el último en cruzar, llevando a Tumbalá a su lado.

En la isla los españoles se sintieron en el paraíso, las naturales les proveyeron de maíz y pescado seco, frutas y agua dulce en abundancia. De repente uno de los españoles hizo un hallazgo inaudito: en un extremo de la población y junto a una cabaña, se levantaba una cruz. En la fachada de aquella cabaña también había una cruz pintada, y tenía puesta una campanilla. Los hispanos se acercaron, cuando salieron corriendo de la cabaña, un grupo de niños aborígenes dando loas a Jesucristo.

La historia era lamentable. Alonso de Molina, el mismo que se quedo en Tumbes por voluntad propia, fue hecho prisionero por los nativos de la isla de la Puná. Ahí decidió iniciar el adoctrinamiento de los naturales en la fe cristiana, y comenzó la catequesis de los niños en ese lugar. Sin embargo, en un enfrentamiento que tuvieron los naturales contra otros isleños, Alonso de Molina había muerto.

Eran los primeros días de diciembre y Pizarro se dispuso a pasar la época de lluvias en la isla. Los enfermos eran muchos, y él quería a su hueste en la mejor de las condiciones para la etapa de conquista. Dejó que los sanos se recreasen un poco incluso en la caza de venados, y él se concentró en el planeamiento de la campaña y en la ordenación del campamento.

Con mucha frecuencia Tumbalá se aparecía en las tardes de visita, siempre en su litera y con sus músicos. Por el tiempo que duraba la visita, cincuenta danzarines se presentaban ante los españoles ejecutando sus bailes exóticos. Pero los bailarines no eran tales, en realidad eran guerreros que usaban su arte como pretexto para acercarse a los soldados y planear la mejor manera de acabar con ellos. Los intérpretes alertaron a Pizarro de la traición y de que, de no cuidarse, los cristianos acabarían cautivos en la isla, como los seiscientos tumbesinos que estaban ahí.

Una noche llegó al campamento español Chilimasa el curaca de Tumbes. Se identificó a sí mismo y a los guerreros que lo acompañaban. Pizarro los recibió cortésmente, y maquinó enfrentarlo a Tumbalá con el objeto de obtener beneficios de la paz lograda entre ellos.

Al día siguiente, por la tarde, llegó como siempre Tumbalá. Pizarro lo invitó a pasar a su cabaña, donde estaba Chilimasa. La reacción de ambos hombres fue violenta. Tras apaciguarlos, Pizarro y sus hombres dejaron solos a los dos jefes nativos para que arreglasen sus diferencias. En efecto, los dos hombres salieron de la cabaña anunciando la paz, para asombro de sus guerreros y para satisfacción de Pizarro. Pero en realidad era una paz dictaminada por una instancia muy superior a la influencia hispana: Tumbalá y Chilimasa simplemente obedecían las órdenes secretas dadas por un orejón del Inca.

Ya estaban concertadas las paces, cuando llegaron a la isla dos barcos españoles al mando de Hernando de Soto, quien traía nada menos que cien hombres de Nicaragua. Este número incluía 25 jinetes con sus animales.

Era la segunda respuesta nicaragüense para la conquista del Perú. Soto había recibido de Pizarro un pago de 3.000 pesos en oro enviados desde Coaque para el reclutamiento de refuerzos y para los pertrechos. Pero Soto también esperaba el cargo de lugarteniente de la expedición, lugar que ya ocupaba Hernando Pizarro. Soto se quedó descontento, pero prefirió callar.

La presencia de Hernando de Soto tendría un carácter ambivalente, de un lado su osadía sería provechosa, pero también actuaría al margen de las órdenes de Pizarro.

Hernando de Soto, con treinta años, ya era un militar reconocido. Como Pizarro y gran parte de la hueste, era extremeño. Llegó con Pedrarias al Nuevo Mundo, tras haber luchado al lado de Pizarro en la expedición que organizó Espinosa al oeste del istmo de Panamá. Después había sido uno de los más destacados capitanes en la conquista de Nicaragua, y había recibido una encomienda importante y cargos municipales de notoriedad. En cuanto a su carácter, era conocido por ser un hombre fogoso en extremo.

La llegada de Soto permitía pensar en el Inca y en la conquista de su reino, pero la traición de Tumbalá aceleró los acontecimientos. El rey había reunido todo su ejército, provisto de macanas, arcos y flechas. Pizarro fue alertado, solicitó ver a Tumbalá y lo apresó conjuntamente con tres de sus hijos y diez principales. Los tumbesinos de la isla solicitaron que les fueran entregados los prisioneros, Pizarro accedió y las cabezas del rey Tumbalá y los suyos rodaron por tierra.

Ante la ejecución de su rey, los isleños se sublevaron. Atacaron en canoas a uno de los barcos, que tuvo que ser llevado mar adentro. Las flechas atacaron entonces el campamento de Pizarro, quien los esperaba con tres cuerpos de rodeleros. Una lluvia de saetas cayó sobre los españoles, Hernando fue herido con un venablo en el muslo, y su caballo recibió siete. El animal murió, y Pizarro ordenó se le enterrara profundo, para mantener a los nativos en la creencia de que no podían matar a los caballos.

Los españoles lograron liberar a los seiscientos tumbesinos prisioneros en la isla. Pizarro los envió a Tumbes con todas sus pertenencias, con el fin de consolidar las relaciones con el curaca Chilimasa.

Pizarro entonces ordenó pasar a tierra firme, para lo cual solicitó el apoyo natural de Chilimasa. Pronto llegaron desde Tumbes cuatro grandes balsas para transportar a Pizarro y sus hombres. A inicios de abril de 1532, los españoles dejaban la isla de la Puná, ocho hombres habían muerto ahí por la guerra y las enfermedades, pero Pizarro aprendió en ella a tratar con los curacas locales y a enfrentarlos unos contra otros, aprovechando sus enemistades.

Los españoles estaban ahora sanos, restablecidos, pero en mérito a la victoria militar, Pizarro bautizó la isla con el nombre de Santiago. Ahora todo estaba dispuesto para la conquista, había pasado un año desde que Pizarro saliera con las licencias reales a la conquista del Perú. El aprendizaje del medio había sido duro e inclemente, sin embargo gracias a ello, la hueste perulera era un verdadero ejército, una maquinaria de muerte temible para cualquier enemigo.

Las cuatro balsas tumbesinas que habían llegado completaban la capacidad de carga necesaria para llevar a los hombres que se habían sumado a la expedición, los caballos, las pertenencias individuales y las provisiones.

Así, Soto tomó una de las balsas para llevar su equipaje, Cristóbal de Mena llevó los bienes de Hernando Pizarro, y Francisco Martín de Alcántara, con un tal Hurtado y en dos balsas separadas, las cosas de Francisco Pizarro, de los Oficiales Reales y el Quinto Real. Pizarro zarpó con la tropa y los caballos en los barcos.

Al llegar a la desembocadura del río Tumbes, Hurtado y dos españoles que iban con él fueron bien recibidos por los indios del lugar y llevados al lugar en donde iban a pasar la noche. De repente, fueron cogidos por sorpresa y despojados de sus armas. Los españoles blasfemaban contra los nativos mientras eran firmemente atados a una pica de madera. No reconocieron los instrumentos que se acercaban a sus rostros. Había un ídolo, y la gente lloraba ante su Huaca. Después, el tirón doloroso y brutal en cada ojo. Sus alaridos colmaron el lugar.

Los nativos los mantuvieron vivos mientras poco a poco cercenaban sus cuerpos y los echaban en grandes ollas de barro puestas al fuego.

LAS ARENAS NORTE DEL PERÚ

Hernando de Soto volvió al campamento español. Había ido con su hueste río arriba, hacia la margen derecha, masacrando a los indios tumbesinos.

El ataque había sido duro, sangriento y había du rado hasta el anochecer. Solo entonces Chilimasa envió mensajeros comunicando que se reuniría con Pizarro siempre que se respetara su vida. Pizarro aceptó.

Chilimasa se presentó humilde ante Pizarro. Este último estaba furioso, le había devuelto con vida a seiscientos tumbesinos liberados en la isla de la Puná. ¿Chilimasa le pagaba dando muerte a tres españoles? El curaca se disculpó, dijo haber sabido que ciertos principales habían ordenado dar muerte a los hombres blancos al llegar a la orilla, pero que él no había tomado parte en ello. Pizarro meditó. Todos los bienes trasladados en las balsas se habían perdido, afortunadamente su hermano Francisco Martín, Hernando de Soto y los otros hombres habían salvado la vida. Lo adecuado era ejecutar a Chilimasa por traición, pero parecía sincero; además estaba lo de Tumbes, la ciudad fue hallada inexplicablemente destruida y vacía, desmo ralizando a los de Nicaragua.

Volvió a mirar a Chilimasa y lo pensó mejor. Ellos debían seguir hacia el sur y no podía dejar a un enemigo atrás. Aceptó las disculpas del curaca y su propuesta de mantener la amistad.

Pizarro y toda la hueste se quedaron en Tumbes un mes y medio. Ahí tuvieron nuevamente noticias del Cusco. Un indio tumbesino le dijo a Pizarro que aquella era una ciudad grande donde residía el Inca; que estaba muy poblada y que había cantaros de oro en edificios revestidos con planchas del mismo metal. Pizarro se interesó por esta versión, pero los hombres más desconfiados creyeron que era solo un ardid para devolverles la moral.

Pero, por otro lado, también fueron enterándose poco a poco de una suerte de guerra fratricida que se llevaba a cabo en el reino. Huaina Capac había muerto de una maligna enfermedad que había diezmado el Tahuantinsuyu pocos años atrás. Unas pústulas le aparecieron en el rostro al anciano soberano junto con grandes fiebres. Desde su muerte, dos de sus hijos, Atahualpa y Huáscar, se enfrentaban por el derecho de ceñirse la mascapaycha real en su frente, dividiendo el reino en dos facciones; los de Quito, que eran del norte con Atahualpa, y los del Cusco, que eran del sur con Huáscar.

Sin pretenderlo, Pizarro había dejado en su viaje anterior su primer agente de conquista: la viruela. Según informaron los nativos, unos 200.000 hombres, mujeres y niños habían muerto a lo ancho del Tahuantinsuyu; la peste había sido vis ta como un castigo de los dioses ya que no respetaba ni a la familia real. Incluso Ninan Cuyochi, designado por Huaina Capac como su sucesor antes de morir, había fallecido del mismo mal.

Pestes y guerras intestinas debilitaban aquel reino. El virtual triunfador de la guerra parecía ser Atahualpa, un hombre tan fiero y cruel que Pizarro había notado que con solo pronunciar su nombre, los indios se ponían a temblar.

El 16 de mayo de 1532 por la mañana, un día después de la fiesta de San Torcuato, Pizarro dejó Tumbes con dirección al sur. Cuatro de los hom bres llegados de Nicaragua y dos frailes decidieron regresar a Panamá, y él lo había permitido. ¿Por qué? No quería a nadie a la fuerza, que nunca más se dijera que su gobierno sobre la gente era peor que el cautiverio en Egipto, como se había comentado en la isla del Gallo. Él no obligaría a nadie, aunque esto significara seguir solo con sus hermanos.

En Tumbes se habían quedado a cargo del lugar veinticinco españoles, al mando de Francisco Martín de Alcántara.

Junto con los jinetes, Pizarro tomó la vanguardia del ejército de conquista. Hernando tenía a su cargo la tropa de a pie que incluía a los peones, los perros de guerra y los rezagados. La topografía y el clima habían cambiado abruptamente. El ambiente tropical trocó por un desierto candente solo interrumpido por algunos oasis, que distaban varios días unos de otros. Los caballos avanzaban penosamente a través de la arena, y el sol causaba heridas en los rostros de los casi 200 españoles.

Felizmente para su avance, los españoles hallaron más de un tambo, que eran reservorios incas que almacenaban alimentos para las épocas de sequía o escasez, y el rastro del Qhapaqñan o camino del inca, que unía vialmente el Tahuantinsuyu.

Durante su recorrido, diversos curacas se acercaron a Pizarro para hablar con él. El jefe español los recibía honrado, y había dado la orden a sus hombres de no importunar a los indios de la zona. Él mismo solicitó a los jefes nativos que los proveyeran de alimentos, lo que hicieron sin problema alguno.

Al llegar al valle del río Chira, el obeso cura ca de Poechos, Maizavilca, salió a recibirlos. Había tenido noticia de los hombres blancos, de sus caballos y espadas, así que había decidido salir en paz. Para ganarse el favor del gobernador le ofrendó un sobrino suyo, que fue bautizado por los cristianos como Martín Pizarro, y que todos llamaron Martinillo.

Pizarro estableció su campamento fuera del pueblo para que sus soldados no generasen discordias con los lugareños. Estos le suministraban a la hueste agua y alimentos puntualmente. El objetivo de Pizarro era doble: poder ubicar un puerto que sirviera como enlace con Panamá y explorar los curacazgos aledaños.

Durante los viajes de reconocimiento de fray Vicente de Valverde y otros soldados, se ubicó una bahía, decididamente la mejor de aquella zona, para la constitución del puerto de Paita. El recorrido de las márgenes del río estuvo a cargo de Soto y su hueste a caballo, hacia el este, como en dirección a la sierra. Ahí los pueblos no se mostraron tan solícitos, teniendo Soto que enfrentarse con los naturales reduciéndolos y tomando como prisioneros a los curacas.

Pero junto con los curacas cautivos, llegaron noticias del Tahuantinsuyu. Primero se confirmó que aquel señorío de los tallanes eran solo pequeñas porciones del reino. Por otro lado, supieron que Atahualpa se había autoproclamado Inca y que estaba de camino al Cusco, la capital oficial, para tomarla y entronizarse oficialmente.

La presencia de hostilidades en la sierra y las noticias de Atahualpa llevaron a Pizarro a tomar la decisión de abandonar la guarnición de Tumbes y traer a los hombres a Poechos. En junio de 1532, envió a su hermano Hernando para hacerse cargo del apoyo necesario.

Hernando fue y regresó por tierra. Sin embargo, algunos soldados habían salido de Tumbes en un carabelín y en balsas. Llegando al río Chira, desembarcaron y fueron atacados y cercados por los indios del lugar. Pizarro asumió personalmente el rescate, cabalgó con un contingente de soldados develando el alzamiento del curaca Amotape. La única manera de consolidar cada posición alcanzada era actuando con firmeza y rigor: sometió a la pena de garrote a Amotape y a trece de sus seguidores, quemando luego los cuerpos. Perdonó, sin embargo, al curaca del Chira por parecerle inocente, procediendo a investirlo con su propio curacazgo y también con el de Amotape. El acto de Pizarro buscaba consolidar poco a poco al rey de España como la única fuente de todo poder político.

Pero por su parte, el curaca Maizavilca ideó un plan para deshacerse de los hombres blancos que estaban mermando su autoridad. Este consistía en animar a Pizarro para que subiera a la cordillera en busca de Atahualpa. Si del enfrentamiento de ambos prevalecía Atahualpa, la disculpa de los tallanes sería que habían sido engañados por falsos viracochas.

Maizavilca se inspiró en una muy antigua profecía que anunciaba la llegada de un Dios a través del mar, llamado Viracocha, que era el hacedor del Mundo. El mensaje que le enviaron los tallanes a Atahualpa fue de subordinación, y dio cuenta de aquella gente venida del mar con pelos en la cara y animales como carneros grandes, a cuyo jefe creyeron Viracocha, y que traía consigo otros muchos viracochas. Mientras Pizarro se hacía cargo del rescate de sus soldados en el río Chira, su hermano Hernando se quedó al mando en Poechos. En medio de aquellas circunstancias, un indio con aspecto humilde y con un gran rebozo en la cabeza apareció en el campamento español vendiendo pacaes. Su aspecto lo hizo casi invisible, su rostro absorto contemplaba al herrero calzar los caballos y al barbero echar nieve en el rostro de los viracochas para esquilarles los rostros por el calor y los bichos. También, con una expresión casi estúpida, miraba con detalle a los caballos: vio que era falso que comieran metales, ya que nunca devoraban la barra de plata que llevaban en el hocico, sino que más bien engullían hierbas de noche. En cuanto a los perros, vio que sí comían carne y que eran fieros para la guerra. Finalmente, ante la ausencia del mayor al que los tallanes llamaban Viracocha, el indio puso su mirada en Hernando.

Pizarro se hace cargo del apoyo militar a sus hombres cercados por los naturales.

El español, quien era temido incluso por la misma tropa, le preguntó al insolente qué era lo que andaba buscando. El indio le mostró su canasta con pacaes y habló de Maizavilca, como inquiriendo por la opinión que los hombres blancos tenían del curaca. Hernando desconfió, tomó al indio de las ropas, lo tiró por tierra y lo pateó, echándolo de allí.

Los tallanes se arremolinaron al ver al indio desencajado. Los naturales se pusieron a gritar, pero para los españoles era ininteligible lo que decían. El indio vendedor de pacaes logró escabullirse llevando sus mantos y tratando de cubrir sus enormes orejas. No, aquellos hombres no eran ni viracochas ni dioses, eran simplemente hombres venidos de otras tierras. El informe para su señor estaba listo.