Durante siglos, España había vivido en el extremo de lo desconocido, la mente de sus hombres se había enriquecido de una febril imaginación, y ahora su orgullo enarbolaba las triunfantes batallas de la reconquista contra los moros. En abril de 1478, fecha más probable del nacimiento de Francisco Pizarro, habían pasado 25 años desde la caída de Constantinopla, lo que había hecho indispensable encontrar nuevas rutas de comercio con oriente. La posición geográfica de Es paña, en el borde del Mediterráneo, en el límite del mundo, la ponían al mismo tiempo en una situación de riesgo y privilegio.

En toda la revolución comercial España había estado en desventaja. La Península gozaba de pocos recursos naturales, de algún modo sus minas eran su mayor patrimonio y sus hombres vivían en medio de guerras intermitentes. Su terreno montañoso y sus malos caminos dejaban a España al margen del tráfico económico de la época. La única forma de equilibrar la balanza comercial española a pesar de las dificultades en las vías de comunicación, era la adquisición de metales preciosos, cuyo valor de cambio era mucho mayor que su peso y su volumen para el transporte.

Aquel razonamiento subyace en la mentalidad de la época. La búsqueda de oro por el conquistador español no era el resultado de un afán de enriquecimiento inmediato y oportunista, sino la única forma de superar la propia adversidad que conocía el peninsular. Y esta situación se agravó cuando se descubrió que América era en realidad una barrera en el camino hacia las Indias. Así dadas las cosas, no había más salida que la búsqueda del precioso metal.

Pizarro, como hombre de su tiempo, compartía la valoración del oro, de la plata y de las piedras preciosas. Pero no fue ni por casualidad que Pizarro siguiera el camino de soldado, ni porque no tuviera otra opción. En su tiempo era considerado el mejor a seguir.

El triunfo a lo largo de generaciones contra los musulmanes dio lugar a una suerte de glorificación del guerrero; el soldado era un cruzado contra la fe de los paganos. Las recompensas eran más rápidas y halagüeñas para el guerrero que el lento camino económico de la agricultura y las artes manuales. La milicia era tomada como una vocación de privilegio, y la guerra la ocupación más honorable de la humanidad. Además, los invasores moros eran los que desarrollaban en mayor medida la labranza y los oficios, por lo que estas actividades fueron asociadas a su paganismo. Las actividades prácticas eran un sello de la servidumbre del infiel. Cuando Pizarro se hacía soldado, sus aspiraciones eran las más altas.

En Julio de 1519, Gaspar de Espinosa llevó a cabo una nueva expedición haciendo uso de los dos navíos que Balboa dejó listos antes de su muerte. Llevó 150 hombres, tres canoas y a Francisco Pizarro como lugarteniente. La expedición se internó en la mar del Sur y le correspondió a Pizarro el castigo del cacique de Natá y la pacificación de la zona. De esta campaña también fueron participes Diego de Almagro y un casi adolescente Hernando de Soto.

Diego de Almagro, al igual que Pizarro, era el bastardo de un hidalgo. Si bien tenía un cuerpo corto y grotesco, era más sociable y alegre que el trujillano. Los dos eran analfabetos y se procuraron una gran amistad recíproca. De edad similar, se conocieron en 1514 a través del gobernador Pedrarias, quien era el jefe de ambos. Pizarro, circunspecto y reflexivo, simpatizó con el carácter expansivo y las grandes cualidades de soldado de Almagro.

Los dos se convirtieron en ejemplo de buenos y leales amigos. La confianza entre ellos era tal que hicieron compañía de indios y haciendas, esto es, juntaron sus bienes en un solo patrimonio y se repartían por igual pérdidas y ganancias. Pizarro desarrollaría a lo largo de su vida niveles de amistad y confianza con jefes, pares y subordinados; pero solo con Diego de Almagro llegaría a un nivel fraterno.

Imagen del siglo XVI de Diego de Almagro, inserta en la Historia General de los Hechos de los Castellanos de Herrera.

El 15 de agosto de 1519, Pedrarias fundaba la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. El gobernador no era popular. Su política de excesos contra los indígenas hizo que los esclavos y el oro escasearan por igual. El traslado de la capital a Panamá ocultaba su fracaso en la administración de La Antigua y buscaba mejores probabilidades para su soñada Corte de nobles, frente a la mar del Sur.

Pedrarias reconoció el valor, la lealtad y los múltiples servicios de Pizarro. A pesar de no haber estado presente en la fundación de Panamá, Pedrarias le otorgó casa, hacienda y repartimiento de indios. Esto hizo a Pizarro vecino de Panamá, esto es, hombre principal con solar y casa de morada en la ciudad. Podía además ser elegido para los cargos del Ayuntamiento, gozaba de derechos superiores a los habitantes, que no podían tener rol alguno en la ciudad, y por ende sobre los estantes, que estaban solo de paso.

Grabado del siglo XVI correspondiente a Pizarro. Coincide plenamente con la imagen en bulto del Palacio de la Conquista en Trujillo de Extremadura.

Pizarro fue regidor de Panamá, primer magistrado y alcalde por un año, según la costumbre. Incluso llegó a ser Visitador. Testimonios de la época lo describen como un hombre medido y espacioso, de aspecto bien intencionado pero de corta conversación, valiente, buena persona y de buen ánimo. Se le pinta físicamente como alto, grande, robusto y bien dispuesto.

En cuanto a su riqueza, Pizarro ya era considerado un hombre tan acomodado como honrado. Su fortuna en metálico era calculada en 20.000 castellanos de oro. El gobernador le había asignado la encomienda de Chochama, que era más que nada una fuente de prestigio, pues la zona aún no había sido del todo pacificada. Era, además, el lugarteniente del gobernador, su brazo derecho para todos los asuntos militares y capitán de su guardia personal.

En 1522, Pedrarias y Espinosa organizaron una nueva expedición hacia Natá. Pizarro fue al mando de una hueste de 160 hombres. Llevaron dos caballos y ciertos cañoncitos destinados a inspirar terror más que a matar. Los españoles fueron atacados múltiples veces, pero lograron ahuyentar a los nativos y fundaron la villa de Santiago de los Caballeros de Natá. En esta jornada y en la fundación definitiva de Natá estuvo también Almagro como compañero de armas de Pizarro.

En 1523 o 1524, el clérigo Hernando de Luque entró en sociedad con Pizarro y Almagro. Para entonces, los dos socios ya compartían tributarios, ganados, minas de oro y esclavos. Almagro administraba aquel importante patrimonio, lo que atrajo la atención de Luque, quien era maestrescuela de la Catedral de La Antigua y residía temporalmente en la ciudad de Panamá.

Los vecinos vieron con asombro al rico clérigo juntarse con los dos militares. Tanto que le pusieron a Luque el sobrenombre de Hernando Loco. Pero Luque, que no había hecho votos de pobreza, era hombre hábil para los negocios, intuitivo para las finanzas, conciliador y con magníficas relaciones. El religioso aportó un repartimiento de indios en Taboga, al que sus dos socios sacaron el mejor beneficio económico, constituyendo así uno de los patrimonios más importantes de Panamá.

La explotación de minerales fue tan temprana como la presencia española en América. Negros africanos, en condición de esclavitud, fueron asignados al trabajo en las minas junto a los naturales.

Francisco Pizarro, a sus cuarenta y seis años, había logrado reconocimiento y fortuna. El oscuro bastardo analfabeto tenía mucho más que lo que hubiera soñado en España. Pero Panamá no era Sevilla, ni el oro era la gloria.

La ciudad de Panamá era entonces húmeda y pestilente, las casas estaban hechas de madera y al estar mal ensambladas hacían perder toda intimidad. En los techos de paja anidaban escorpiones venenosos que caían en la época de las lluvias diluvianas. Persistían los mosquitos, las enfermedades, y las playas estaban infestadas de caimanes. Libros y ropas se pudrían sin remedio.

Por su parte, algunas expediciones habían fracasado en su viaje al sur: La frustrada de Balboa; la de Francisco Becerra en 1514, que al descubrir la Punta de Garachiné escuchó que jornadas adelante estarían un cacique o una provincia llamados Pirú; la de Pascual de Andagoya en 1523, que al descubrir el río de San Juan volvió diciendo que traía oro del Pirú; y Juan de Basurto, al que al pretender una expedición a la mar del Sur sorprendió la muerte en el puerto de Nombre de Dios.

Pizarro estaba al tanto de estas noticias. También sabía que en 1519 Hernán Cortés, extremeño también, había pasado por alto los mandatos del gobernador de Cuba y había conquistado un reino de palacios, templos y tesoros. Él y Balboa fueron los primeros en oír hablar del Pirú, de sus misterios y riquezas. Habían pasado más de diez años desde entonces. Si Cortés había encontrado un reino al norte de La Española, ¿por qué no podía existir otro en la mar del Sur?

LA CONQUISTA DEL LEVANTE

Las referencias que se tenían del Perú o Pirú eran escasas, y su nombre no era otra cosa que la deformación léxica de aquella comarca del cacique Birú, con quien se habían tenido ciertos enfrentamientos. En realidad la pasión de la conquista estaba orientada hacia el norte, hacia Nicaragua, tierra que tenía fama de rica, fresca y hasta de tener abundantes jardines y frutos. Nicaragua era la ruta del poniente.

En ese sentido, la idea de Pizarro había cuajado lenta, como su cuerpo y su alma se habían curtido de experiencia. Ya era, conforme a los rigores de la época, un hombre casi viejo. Pero un conquistador nunca deja de serlo, a pesar de que el poder político lo premie con encomiendas para que ya se quede quieto y no busque en el cargo público los honores y los bienes que sus fuerzas ya no pueden proporcionarle. Pizarro es ya casi un viejo, un viejo fuerte, pero viejo al fin. Un viejo reunido con otros viejos, sonriendo de tanto en tanto ante las ocurrencias y mofas de Almagro.

Hernando de Luque rio de buena gana frente a su copa de vino. Almagro bromeó otra vez, ahora con el destino de Basurto, fallecido antes de levar ancla hacia el levante, y los tres no pudieron evitar recordar entonces a Balboa, que tanto había esperado hacer esa ruta del sur y descubrir lo que en ella hubiere.

Pizarro, Almagro y Hernando de Luque establecieron una compañía para la conquista del levante.

Entonces Pizarro se mostró serio, los amigos pensaron que tal vez la referencia a Balboa lo había entristecido. Ambos lo miraron detenidos, él habló, pero no del pasado, sino del porvenir. Pizarro les manifestó su interés lanzarse a la aventura y hacer la jornada del levante. Almagro, vivaz, al oírlo, exclamó que sin aventurar, los hombres nunca alcanzaban lo que querían. Luque calló y luego dio su conformidad.

Los tres hombres hicieron un nuevo pacto. Conforme a la usanza medieval, el acuerdo se formalizó en la iglesia de Panamá. Pizarro y Almagro, ante fieles casuales y algunos curiosos, oyeron la misa celebrada por Luque. En el acto de la Eucaristía, Luque partió la hostia en tres, dio la Comunión con las dos a sus socios y él comió la tercera. La gente presente tomó por locos a los tres hombres por semejante negocio; arriesgaban sus bienes a cambio de peligros, ciénagas y pantanos, ya que nada más se había visto en esa ruta. Pero los tres juraron no deshacer la compañía por gastos o reveses y repartir igualmente las ganancias, riquezas y tierras que se descubrieran.

De los tres socios, a Pizarro se le concedió la dirección y el mando de la expedición; era el jefe natural y de hecho el capitán más respetado del Nuevo Mundo. Almagro era gran guerrero pero nunca había sido jefe, así que voluntariamente se subordinó y se encargó de conseguir los hombres, las armas y los alimentos. Luque administraría los fondos para la gesta.

Así organizados, fueron a conseguir la licencia del gobernador Pedrarias, es decir, había que pedir la jornada para Pizarro y la demanda de aquel descubrimiento. Pedrarias miró a los hombres: de Pizarro sabía que era el mejor, y no en balde era su brazo derecho en asuntos militares; de Almagro conocía que era un excelente soldado y especialista en jornadas de penetración tierra adentro, y a Luque no solo lo tenía como gran amigo, sabía de su sagacidad para sumar otras fortunas a la suya para una buena empresa. Los tres eran ricos, y empero las cicatrices y años, de haber algo valioso en el levante no había mejor compañía para hallarlo.

El gobernador otorgó la licencia, pero puso como condición que se le considerase como una cuarta parte en la sociedad para que, saldando los gastos en que se incurriese, todo el oro, la plata y otros despojos, se partiese en cuatro partes iguales.

Esta capitulación y asiento se dio en Panamá el 20 de mayo de 1524, y por cierto, los tres socios originales no quedaron muy contentos. Pedrarias se había hecho parte de la expedición sin arriesgar nada de su patrimonio. Algo habría llegado a oídos del gobernador, que finalmente se apresuró a aportar una ternera para el avituallamiento de la expedición. Finamente, Pedrarias invistió a Pizarro como su capitán lugarteniente para que, en nombre del Emperador, hiciera el descubrimiento de levante. Pizarro, por primera vez, estaba a la cabeza de una expedición ideada por él.

En cuanto a la financiación de la compañía, la participación de Hernando de Luque ha llevado a confusión. Es cierto que el clérigo era rico, pero también lo eran Pizarro y Almagro. Los tres tenían una sociedad que no solo explotaba los indios, ganados y maizales de Luque, sino que también desarrollaba minas y lavaderos de oro. En realidad, lo más probable es que la compañía del levante se hiciera con el patrimonio de Pizarro, Almagro y Luque por igual. En el caso de Luque, debió de representar, además, los aportes e intereses de uno de los hombres más ricos de Panamá, el siempre presente Gaspar de Espinosa.

Espinosa llegó a ser un hombre influyente en la Corte española. Años atrás, Balboa había sido ejecutado por sus intrigas con Enciso, aunque esto no lo había librado de una fuerte reprimenda del Rey por su conducta con los naturales. Después de diez años en Panamá y con una fortuna importante en oro y perlas, volvió a España; ahí obtuvo el destacado cargo de Justicia Mayor de Madrid, para luego ser nombrado Oidor en la Audiencia de La Española. Cuando se crea la Audiencia de México y Santo Domingo pierde importancia; Espinosa había finalmente regresado a Panamá.

Hernando de Luque se convertiría, en diversas ocasiones, en el mejor componedor de las diferencias entre Pizarro y Almagro.

Pero además Espinosa conocía bien a Pizarro y Almagro. En 1519 y 1522, solo o junto con Pedrarias, organizó expediciones que tuvieron a Pizarro al frente y en las que también estuvo Almagro. Hacer buenas migas con uno de aquellos dos era hacerlas con el otro. Espinosa los tenía por soldados admirables. Muchos años después, el mismo Espinosa deslumbraría a Europa con sus relatos sobre la conquista y los tesoros del Inca.

Existen numerosos indicios de que Luque actuó, más que por cuenta propia, como testaferro de Espinosa. La presencia de Espinosa en aportes permanentes durante toda la etapa de la conquista así lo acredita, sobre todo para proporcionar los fondos necesarios en su última etapa. Si es que usó una fachada, pudo haber sido por su vinculación con Pedrarias, quien iba a ser sustituido como gobernador, caso en el que habría que enfrentar un juicio de residencia, o por el temor a que fueran tomados en cuenta sus cruentos y desdichados antecedentes.

En cuanto al aporte económico de Pizarro y Almagro para la compañía del levante, esto era, además, lo usual según la tradición del Medievo y la usanza en la reconquista española. El modelo de los genoveses había sido el de una compañía a través de la cual los inversores contrataban a sus asalariados; en cambio, la llamada compaña militar estaba integrada por un grupo de hombres que aportaban su propio menaje y armamento, recibiendo luego una participación en el botín en lugar de un salario. Pizarro, Almagro y Luque, debieron de realizar todos los gastos generales previos a la expedición, al menos en su primera etapa.

La expedición estaba compuesta por dos navíos. El mayor era de hechura bastante artesanal, era más un bergantín, pero ampulosamente fue denominado Santiago en honor al santo patrón de España y su ejército. Por su tamaño, los soldados le pusieron de mote Santiaguillo. El otro barco era aún más pequeño, y los 112 hombres se instalaron incómodos junto a dos esquifes con remos, cuatro caballos y un perro de guerra. Las armas eran espadas y rodelas, dagas, machetes y puñalones. No había ni arcabuces ni cañoncillos, ya que resultaban demasiado costosos.

El 14 de noviembre de 1524 la expedición zarpó de la ciudad de Panamá. Iba con dirección a la isla de Taboga, quince millas mar adentro, donde Luque era el principal encomendero. Luego se dirigieron a las islas de Las perlas, que Pizarro conocía bien, y se aprovisionaron de agua, leña y hierba para los caballos. Ahí, en la isla de Terarequí, se quedaron por tres semanas a la espera de buenos vientos para la partida definitiva.

Diego de Almagro se había quedado en Panamá encargado del reclutamiento de nuevos hombres, de las comunicaciones y de cubrir las necesida des que pudieran darse a lo largo del viaje. Luque se quedó a cargo de la consecución de más fondos y del manejo de los asuntos políticos, asegurando la aprobación del Consejo de Indias y el apoyo permanente de Pedrarias.

Los vientos del norte soplan en esa zona de enero a marzo, y esa era la mejor época para zarpar hacia el sur. El 13 de diciembre, día de Santa Lucía de Siracusa, patrona de los ciegos, se hicieron a la mar en dirección sureste hacia la costa a la que había llegado Pascual de Andagoya. Hasta las tierras en que encontrarían, supuestamente, el mítico Pirú.

VIAJE A LAS TIERRAS DE PERUQUETE

Los hombres que se hicieron a la mar con Francisco Pizarro, la hueste que se embarcó en este primer viaje, compartía mucho más que una aspiración común; eran portadores de todo el imaginario de la España del siglo XVI.

La era de los descubrimientos, en particular del Nuevo Mundo, había coincidido con la invención de la imprenta y la popularización del texto escrito. Antes de ello, el acceso a la lectura había estado restringido a nobles, políticos y religiosos, en tanto las copias hechas a mano eran costosas y terminaban siendo prerrogativa de una elite. Pero la imprenta no solo permitió reproducir un escrito, también lo sacralizó.

Cuando los lectores del siglo XVI tuvieron en sus manos un libro impreso, le otorgaron absoluta credibilidad y realidad a lo que en él estaba escrito. Si no fuera verdad, ¿cómo podía estar impreso entonces? Y los denominados libros de caballerías, ¿no reproducían y certificaban, acaso, aquellas historias que ya conocían de oídas? ¿No recogía el Amadís de Gaula las proezas y las islas pobladas de seres misteriosos de las que habían hablado sus mayores?

Bajo esta impronta, la literatura caballeresca llevó su universo de héroes, heroínas y actos de valor a toda Europa. La Reina Isabel la Católica tenía entre sus libros de uso común una copia de Historia de Lanzarote; y Carlos I tenía tal interés por el Belianís de Grecia que indujo a su autor a escribir la continuación.

Este fervor de los soberanos y príncipes fomentó la literatura caballeresca entre sus súbditos, y los libros se tradujeron a otras lenguas de Europa. Los libros de caballerías se hicieron accesibles a todas las clases letradas, y era común que se leyesen en voz alta para los analfabetos.

Este universo de valores desarrollado por la ficción literaria y que tuvo su auge y mayor desarrollo en España, determinó en gran medida el valor y la osadía de los hombres que se sumaron a cada expedición. A pesar de todas las referencias previas y en contra de la compañía del levante, Pizarro había reunido a los hombres necesarios para su gesta a la búsqueda del reyezuelo que sería el sucesor del cacique del Birú.

En su momento, Pascual de Andagoya en verdad retuvo al cacique del Birú, y ahora los españoles imaginaban al supuesto sucesor como un hombre rico, poderoso, y hasta le habían puesto el nombre de Peruquete o Biruquete. Pero la realidad terminó siendo otra. Tras 200 millas de travesía, desembarcaron en un lugar al que bautizaron como Puerto de Piñas por la cantidad de coníferas que había y que daban como fruto unos incomibles piñones. Pizarro ordenó adentrarse en la comarca en la búsqueda de alimento y de las tierras del supuesto Peruquete, pero no hallaron nada. Solo montañas escarpadas que hacían más penoso el internamiento en la selva, un río, terrenos fangosos en los que costaba trabajo andar y lluvias, lluvias que empapaban los cuerpos, ropas y armas. Ni el infierno podía ser peor. Un hombre llamado Morales murió de agotamiento.

Al final llegaron a un poblado abandonado, del que obtuvieron algo de maíz, tubérculos, paja y madera. Era muy poco, casi nada. Volvieron al barco, exhaustos y cubiertos de lodo. Sus alpargatas y borceguíes estaban destrozados, con los pies ensangrentados.

Avanzando, arribaron a otra playa que denominaron Puerto deseado. No encontraron comida, solo coníferas y desesperanza. Entonces los hombres le pidieron a Pizarro volver a Panamá. Pero Pizarro no solo negó el regreso, sino que arengó a sus soldados y marineros a proseguir por su prosperidad y ventura. Les habló de la deshonra de un regreso lastimero.

Cuando un hombre parco habla, persuade; y cuando arenga, entusiasma. En conclusión, los hombres aceptaron las buenas y justas razones de Pizarro. Era la víspera de Navidad, y entonces Pizarro reunió a los hombres en la cubierta de popa. Hizo traer las escasas reservas y las repartió a todos por igual. De ese modo, les mostró a sus hombres que, ante el hambre, nadie tenía privilegios. Esto causó una poderosa impresión entre todos, tanto que le pusieron de sobrenombre de El buen capitán.

Pero las angustias continuaron día tras día. Cada hombre recibía un par de mazorcas por jornada, y el agua escaseaba. La única solución era que el Santiago volviese a las islas de Las perlas, se aprovisionase y volviera enseguida.

El viaje debía suponer entre 25 y 30 días. La misión le fue encomendada a Hernando de Montenegro. Pizarro se quedó en un puerto natural con casi la totalidad de los hombres. Estos ya no se miraban unos a otros, solo esperaban que les llegara la muerte debajo de aquella lluvia torrencial.

Habían pasado quince años desde aquel primer encargo de Alonso de Ojeda en el fortín de San Sebastián. La situación era similar, él a cargo de un grupo de hombres que debían tolerar los padecimientos de la espera. Así, dirigió él mismo la construcción de las chozas de refugio y la atención de los enfermos. Los más débiles recibieron mayores raciones de agua y de los frutos y moluscos que se pudieron conseguir. Para la posteridad, bautizaron el lugar como Puerto hambre.

Cuando por fin, a los 45 días regresó Montenegro, traía puercos en pie, abundante maíz, pan y frutas. En ese momento ya habían fallecido 27 hombres en aquel lugar, que sumados a las pérdidas previas reducían la expedición a 56 efectivos. Exactamente la mitad de los que habían partido.

Pizarro estaba entonces en una playa en la que habían hallado cocoteros. Ahí llegó un soldado buscando a Pizarro, con la noticia del regreso de Montenegro, tres roscas de pan y cuatro naranjas. Pizarro las recibió, pero no quiso hacer diferencias, repartió el pan y la fruta con sus famélicos acompañantes, para todos y para él, en partes iguales.

Al encontrarse Pizarro con Montenegro lo abrazó, también abrazó a cada uno de los hombres vueltos de la mar. Todos lo festejaron y celebraron con un opíparo banquete.

Recuperadas en algo las fuerzas, Pizarro ordenó zarpar y reanudar la expedición, siempre rumbo al sur. El día dos de febrero tocaron nuevamente tierra en un puerto al que denominaron De la Candelaria, pero ahí la tierra era aún peor que la que habían dejado atrás. Manglares, montañas escarpadas, una selva espesa cubierta de niebla. Lluvias incansables con truenos y relámpagos. Los españoles se internaron; enjambres de mosquitos devoraron sus cuerpos, hasta que al fin hallaron una aldea abandonada. Esta vez había carne de puerco silvestre, maíz, raíces comestibles y algunas piezas de oro fino que alegraron a los hombres. De pronto, en el fondo de las ollas todavía humeantes de las que sacaban ávidamente la carne, aparecieron trozos de manos y de pies humanos.

Los hombres devolvieron lo comido asqueados y horrorizados. El peligro era mayor; si los indios eran caribes, seguro que usaban arcos y flechas con ponzoña. Pizarro trató de tranquilizarlos, les dijo que en esa zona la hierba que se usaba en el veneno no era muy fuerte. La gente no se conformó, la noche transcurrió tensa y con muchos centinelas a cargo. A la mañana siguiente, Pizarro ordenó embarcar de nuevo los caballos y zarpar de inmediato.

Siguieron recalando en diversos puertos naturales, siempre con escasos resultados. Y los mosquitos, las nubes de mosquitos que les picaban sin piedad dejando sus rostros con aspecto de leprosos.

De repente apareció la esperanza, cuando el Santiago hacía agua por todas partes y parecía que la mar no le podría sostener, hallaron a un tramo de la playa un fortín indígena con empalizada encumbrado en una cima. Entraron en él, estaba abandonado y hallaron abundante maíz, palmas agradables y raíces gustosas. Decidieron entonces en consejo quedarse ahí y enviar al Santiago a carenarse y calafatearse en Panamá. También era necesario traer refuerzos. En principio denominaron al lugar Puerto de la espera.

Para la partida hacía falta mano de obra indígena. Los marinos estaban demasiado débiles para accionar la bomba del navío, la mejor opción era capturar algunos naturales, encadenarlos al barco y darles la tarea.

Pizarro mandó a Juan Gil de Montenegro con 30 hombres para cubrir el requerimiento. Habían avanzado apenas un trecho, cuando una lluvia de flechas los alcanzó. Los indios tenían los rostros fieros, pintados de rojo y amarillo. Tres españoles cayeron muertos. Gil de Montenegro emprendió la retirada defensivamente, pero los indios atacaban también a los soldados del fortín. Eran varios cientos que subían a la cima empedrada que daba a la empalizada. Chillaban como animales salvajes. Pizarro salió a la palestra con su espada y su rodela, los pocos soldados que estaban en el fortín invocaron a Santiago bajando la cuesta con él. Los indios eran demasiados, varios españoles fueron acribillados y traspasados por flechas y lanzas.

Retrocedieron y, sin pensarlo, dejaron solo a Pizarro; los indios cayeron sobre él. Pizarro tropezó y rodó, quedó como aturdido, pero se enderezó con presteza y mató a dos naturales. Fue inútil, con un enorme griterío los indígenas lo cercaron, recibió una herida tras otra, su cuerpo sangraba cuando de un golpe en la cabeza cayó a tierra. Los nativos gritaron victoriosos dándolo por muerto.

Anochecía cuando los españoles recogieron el cuerpo de su buen capitán. También lo creían muerto y quisieron darle cristiana sepultura. Nada más entrar en el fortín descubrieron asombrados que seguía con vida. Recibió las primeras curas y recuperó el conocimiento. Preguntó por lo acontecido. Se le informó de que los muertos eran cinco y había 20 heridos, incluyéndolo a él y a Nicolás de Ribera, que era el tesorero de la expedición. Pizarro estaba acongojado por sus hombres y rabioso por su empresa. Veía el fracaso en ciernes.

Aceptó la vuelta a Panamá, pero pidió que se le dejara en su encomienda de Chochama. Si gentes que lo habían visto con otro talante en Panamá, lo veían en semejante estado, el regreso al levante sería para nunca jamás.

UNA BALSA VENIDA DE TUMBES

Almagro llegó presuroso a la estancia. Reclinado y apaciguando sus heridas, Pizarro lo esperaba.

Cuando la figura corta y maciza de Almagro apareció en el vano de la entrada, Pizarro se incorporó como pudo y se puso de pie para el abrazo de rigor. Era gratificante ver a su gran amigo y socio. Se estrecharon, y en el rostro poco favorecido de Almagro apareció la marca. Un parche a la altura del ojo derecho.

La historia que contó Almagro hermanaba aún más a los dos socios. Había partido con un nuevo navío recién fletado, el San Cristóbal, llevando 70 soldados a la búsqueda y ayuda de su amigo. Rápidamente fue reconociendo sus huellas, ramas cortadas a machete, restos de alpargatas viejas, hasta que recalando de lugar en lugar había llegado al fortín del Puerto de la Espera, ahí donde Pizarro había quedado al filo de la muerte. Al avanzar hacia la cumbre escarpada, fueron atacados con dardos y flechas por los mismos nativos. Almagro ordenó repelerlos y tomar el lugar, pero cuando casi lo había logrado, una flecha enemiga le reventó el globo ocular.

Almagro estaba en el suelo, a punto de ser sacrificado, pero un esclavo negro lo salvó y lo llevó a rastras a un lugar seguro. Los indígenas le habían destrozado también tres dedos de la mano izquierda.

A pesar de sus heridas, y haciendo alarde de coraje, Almagro siguió la travesía hacia el sur. Así llegó hasta los ríos de San Nicolás, de Los Egipcianos, de Cartagena y al río de San Juan. Este último había sido descubierto por Pascual de Andagoya en 1523 y era el más caudaloso de todos. Como no encontró evidencia de la presencia de Pizarro en aquellos lugares, ordenó el regreso.

En el archipiélago de Las perlas, Almagro se había enterado de la presencia de Pizarro en la playa de Chochama. Ahí, ahora los dos se ratificaban en la prosecución de la empresa, de volver hacia el sur. Pizarro convenció a Almagro de regresar solo a Panamá, reparar el Santiago y el San Cristóbal, reclutar nuevos soldados y sumarlos a los supervivientes para conformar la tropa de un nuevo intento.

En Panamá, Almagro y Luque se entrevistaron con Pedrarias. El gobernador oyó secamente lo que le contaba Almagro y al final concluyó que la empresa del levante había costado demasiadas vidas y no estaba dispuesto a que más hombres saliesen de Panamá. Almagro y Luque protestaron e incluso presentaron alegatos escritos. Pedrarias cedió, pero puso como condición nombrarle a Pizarro un capitán adjunto. Este hecho marcaría el derrotero de la historia.

Se ha especulado que Pedrarias pudo haber querido vengarse de alguna secreta rencilla con Pizarro, que deseaba restarle poder de mando o que el propio Almagro hubiese solicitado la capitanía adjunta. El cronista Cieza de León dice que Almagro pudo haberse sacrificado para que no se nombrara a un tercero extraño, lo cual disminuiría el monto del botín de cada socio. Sin embargo, también es posible que Pedrarias actuara de buena fe; sabiendo de la delicada salud de Pizarro, pudo pensar que su edad le restaba posibilidades a la expedición.

En cualquier caso, la decisión fue equivocada. Era contrario a los usos de la época que un funcionario tomase tal injerencia en un proyecto privado; era el jefe de la expedición, en este caso Pizarro, el único que designaba un lugarteniente o un adjunto.

A finales de 1525, Almagro volvió a Chochama tras haber aceptado el cargo de capitán adjunto. Luque había transigido ante Pedrarias con la idea de que los buenos amigos sabrían entender un cargo que no sería más que de fachada. Y todo pareció ir de ese modo, Pizarro y Almagro se vieron y se abrazaron efusivos, como siempre. Sin embargo, a Pizarro le quedó un regusto amargo en el alma.

Almagro llegó a reclutar 110 hombres, que sumados a los 50 que le quedaban a Pizarro sumaron 160. Los dos navíos eran los mismos, el Santiago y el San Cristóbal, en los que se habían embarcado caballos, abundante comida y algunos arcabuces.

El primer punto de atraque de la expedición fue el Puerto de la Espera. Pizarro y Almagro querían vengar sus heridas y deshacerse de un peligroso enemigo futuro. Los españoles atacaron sin piedad, no dejaron un indio vivo y al partir incendiaron el fortín. Desde entonces se denominó al sitio Pueblo quemado.

Los españoles avanzaron hacia el sur, siempre haciendo entradas a tierra para reaprovisionarse y en enfrentamiento continuo con los naturales. Así cruzaron la desembocadura de los ríos San Nicolás y de Los Egipcianos, este último conocido así porque había abundancia de lagartos como en Egipto, a los que los indígenas llamaban caimanes. Eran monstruos que llegaban a veinticinco pies de largo y que atacaban a personas o animales que se movieran en la superficie, arrastrándolos entre sus fauces debajo del agua.

La expedición de Pizarro y Almagro alcanzó el río de Cartagena y el río de San Juan. Fue útil el conocimiento que había hecho Almagro de toda esa zona, cuando herido había avanzado en busca de Pizarro. Las tierras del río de San Juan resultaron impactantes, las corrientes de agua y los ríos pequeños tenían como fondo lejano un conjunto de montañas imponentes y espantosas, que los hombres miraron con asombro. Era la primera impresión de los europeos ante la cordillera de los Andes.

Decidieron remontar el río en canoas y lograron sorprender a los indígenas de un pueblo. Los redujeron, se aprovisionaron, hicieron prisioneros y consiguieron oro por valor de 15.000 castellanos. Alegres y satisfechos, regresaron a las naves.

Pero en los días siguientes la situación cambió. Solo encontraron aldeas vacías, abandonadas por sus ocupantes y sin rastro de comida. Cuando los naturales aparecían solo era en son de guerra. Para descansar y recomponer sus fuerzas, Pizarro llevó a los hombres a la isla de la Magdalena, que estaba al sur de la desembocadura del río de San Juan. Era una islilla deshabitada y un buen refugio temporal. Ahí falleció un hombre conocido como maese Hernández, que dejó poder para testar a Diego de Almagro y al capellán de la expedición. Entonces, ante el escribano que formalizó el acto, Almagro se autodenominó capitán en el documento. Era finales de mayo de 1526 y Almagro quiso dejar en un documento, en un papel privado, una huella de orgullo por su cargo. Para Almagro fue un asunto de vanidad trivial; para Pizarro, se tocaba otra vez el tema sensible de su autoridad.

Desde la isla de la Magdalena se hicieron incursiones a la costa, especialmente a la denominada provincia de las Barbacoas. Ahí los naturales vivían en una suerte de nidos instalados en los árboles, en los que los españoles hallaban abundante maíz siempre que lograban desalojar a sus ocupantes. Los hombres de Pizarro atacaban con ballestas o luchando cuerpo a cuerpo en las ramadas. Los indígenas defendían sus chozas con piedras y lanzas largas. El español que no buscaba comida, no comía.

El mismo Almagro participaba en las incursiones arbóreas dirigiéndolas desde abajo. En la captura de las barbacoas destacaron Cristóbal de Peralta, Nicolás de Ribera y Pedro de Candia. Tanto el piloto Bartolomé Ruiz de la Estrada, como el artillero griego Pedro de Candia, habían sido las dos grandes incorporaciones logradas por Almagro para esta expedición.

Pero luego volvieron al estuario del río de San Juan, se agotaron las reservas y otra vez apareció el hambre. Los hombres comían lo que encontraban, palmitos amargos, algunos peces y mariscos de aspecto grotesco.

Ante esta situación de estancamiento, Pizarro envió a Almagro a Panamá para que consiguiera más hombres, provisiones y medios, y él se quedó en el delta del San Juan con el grueso de la tropa. Fue entonces cuando ordenó que el piloto Bartolomé Ruiz partiera con el San Cristobal hacia la zona austral, hacia lo desconocido, allá donde ningún europeo había llegado nunca.

Pizarro y su hueste esperaron setenta días sin recibir noticias. Ahí, en medio del hambre y de los pantanales, Pizarro se volvió otra vez más flexible y animoso, siempre cuidando a sus hombres y sin claudicar, sin una queja y por lo mismo, sin admitir quejas. La dieta de los españoles empeoró; se vieron forzados a comer monos, culebras, pájaros de mal sabor y huevos de caimanes, cuando los hallaban en las costas. El campamento era una simple ranchería que los cubría de la lluvia, pero del mismo modo las ropas se mojaban y pudrían. Los hombres enfermaron y varios murieron. Otros, en su afán de extraer huevos de la arena, fueron atacados y destrozados por los lagartos.

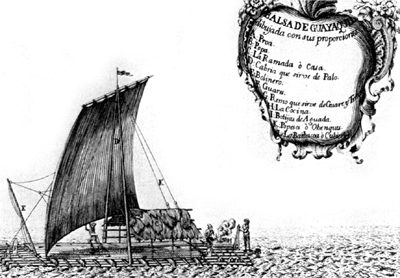

La balsa venida de Tumbes fue el primer contacto de los conquistadores con la civilización incaica.

En febrero de 1527 apareció en el horizonte el velamen del San Cristóbal. Eufóricos, Bartolomé Ruiz y los recién llegados refirieron haber cruzado la línea equinoccial por la mar del Sur y haberse topado con una gran balsa que, por el tamaño de su vela latina, pensaron primero que era una carabela. Atónitos, vieron que estaba tripulada por indios muy bien dispuestos y vestidos, que llevaban todo un cargamento de adornos de oro, plata, perlas y esmeraldas; mantas y ropas tejidos con lana muy fina, una especie de balanza y unas conchas rojas que los naturales tenían en mucho valor. Los hombres y mujeres habían referido ser mercaderes de un lugar denominado Tumbes.

Bartolomé Ruiz entregó aquellas valiosas piezas a Pizarro. Junto con ellas, presentó a tres de aquellos indios, a los más jóvenes, que habían retenido para que aprendieran el castellano. Iban vestidos con unas camisas largas que llamaban uncus, tenían aspecto de berberiscos, y a quien los podía entender le decían muchas mentiras sin parar, de un señor Huaina Capac y un lugar, Cusco, donde había mucho oro y plata.

LA ISLA CON SILUETA DE GALLO

El retorno de Almagro de Panamá sumó aún más bríos a la expedición. Se había reunido con el nuevo gobernador de tierra firme, el hidalgo cordobés Pedro de los Ríos, y este, que ya era amigo de Hernando de Luque, era favorable a la expedición hacia el levante. Con su Licencia hizo aderezar el navío, reclutó alrededor de cincuenta hombres, adquirió seis caballos y se proveyó de medicinas, carnes y ropas para los hombres que se habían quedado en la desembocadura del San Juan.

Pizarro y Almagro parlamentaron. Todo les indicaba que estaban en la periferia de una civilización y de sociedades organizadas y con riquezas acumuladas Un mundo muy distinto a las playas y selvas pobladas de nativos bárbaros contra los que habían batallado con escasos resultados. El famoso y mítico Perú comenzaba a parecer real.

El viaje se reanudó con las dos embarcaciones y con los hombres un tanto más optimistas. Llegaron a la isla del Gallo, al sur de la actual Colombia, navegaron la desembocadura del río Santiago y el noroeste de lo que hoy es Ecuador. En la bahía de San Mateo, habiendo ya desembarcado, vieron pasar al lado de sus naves dieciocho balsas como aquella con la que se había topado Bartolomé Ruiz. En vano, les gritaron a los naturales para que se acercaran; aquellos los miraron y se fueron.

En tierra, los españoles pasaron la noche en condiciones tan crudas que tuvieron que enterrarse en la arena para evitar los mosquitos. Muchos hombres ya habían muerto por las emboscadas de los indios, por las enfermedades y hasta ahogados cuando zozobró una canoa. Era definitivo, los supervivientes, en su gran mayoría, preferían regresar a Panamá y retornar con refuerzos que fueran realmente suficientes.

Sin embargo, continuaron. A finales de abril o inicios de mayo de 1527, llegaron a Atacámez.

Atacámez era una aldea grande que lucía un nivel mayor de organización. Tenía calles, plazas y más de un millar de viviendas. Ahí la guerra entre españoles y lugareños fue feroz. Noventa españoles atacaron con espadas y rodelas a más de dos mil indios. El griego Pedro de Candia causó terror con su arcabuz y la pequeña artillería. Pizarro comprobó el valor de los caballos en la refriega; los nativos creyeron que se trataba de seres monstruosos mitad hombre y mitad fieras, y huyeron despavoridos. Tras dos batallas sangrientas, los nativos hicieron la paz.

Entonces los españoles recibieron las atenciones de los indios. Gozaron de abundante maíz; lo comían tostado, preparado en pan, macerado, y hasta de su tallo hicieron miel. Los indígenas vestían con ropa de lana y usaban joyas de oro, lo cual podía resultar prometedor. Sin embargo, la decisión de la hueste ya estaba tomada, veían muy escaso el oro obtenido y sentían que Pizarro y Almagro los tenían prácticamente cautivos. La expectativa de los hombres solo era volver a Panamá.

Almagro inquieto, habitualmente efusivo pero esta vez temperamental, les habló a los hombres. Discutió. Les dijo que si volvían a Panamá serían como mendigos, que tendrían que pedir limosna si antes no terminaban en la cárcel por deudas. El tono fue subiendo, llegó a ser insultante y a los soldados no les gustó. Pizarro debió callar y reprender en privado a su socio, pero tenía una herida abierta desde hacía mucho, y era la ocasión para reafirmar su autoridad. Molesto, le habló alto a Almagro, reprochándole le dijo que si hablaba de ese modo, era porque andaba en los navíos sin falta de nada, ni haber pasado por los excesivos trabajos que ellos habían soportado.

La riña no tenía sentido. En realidad Pizarro estaba del lado de Almagro y para nada pensaba volver a Panamá, pero el conflicto estaba realmente en el alma de los dos. Almagro no toleró la réplica de su amigo delante de la tropa, le dijo que se quedaría de buena gana con la gente y que Pizarro se fuese a Panamá por socorro. Se dijeron palabras mayores, y ambos echaron mano a las espadas con la intención de luchar. Era casi irreal ver aquellos hombres que eran como hermanos con la mano en el arma y con la rabia en la mirada. Nicolás de Ribera, Bartolomé Ruiz y otros más se interpusieron, apaciguándolos. Al fin, los dos jefes se reconciliaron ante sus hombres; si ellos disputaban delante de todos, terminarían perdiendo autoridad.

Pizarro llevó a la expedición un poco hacia el norte para darles un respiro a sus hombres. Quedaban apenas ochenta de un total de doscientos que habían integrado la hueste. Pasaron entonces a la isla del Gallo, donde permanecieron tres meses, de mayo a agosto de 1527. Le dieron ese nombre por la forma de silueta de gallo encrespado de su montaña principal.

Almagro, como estaba inicialmente previsto, volvió a Panamá a traer víveres, municiones y refuerzos. Pizarro encargó a Almagro que llevara un informe escrito para el gobernador, en el que Pizarro visualizaba la sociedad a la que pertenecía la balsa interceptada por Bartolomé Ruiz y las promesas que concebía. Sin embargo, esa carta no iba sola. De manera clandestina, algunos hombres enviaron misivas a sus allegados en Panamá en las que relataban sus penurias y quejas, su agotamiento. Almagro las descubrió y las echó al mar. Pero también iba, de regalo, un gran ovillo de fino algodón para doña Catalina de Saavedra, esposa del gobernador. Dentro de él, iba disimulado un pequeño papel con un mensaje para su esposo, en el que se tildaba a Almagro de recogedor y a Pizarro de carnicero. Un tal soldado Lobato, a pesar de su amistad con Almagro, representaba a los descontentos ante el gobernador Pedro de los Ríos.

En agosto, Pizarro decidió enviar el otro navío a Panamá, que zarpó el 10 de agosto y llegó el 29 del mismo mes con varias cartas que sí llegaron, incluso una del clérigo de la expedición dirigida al mismo gobernador, en que relataba, en medio de lisonjas a su persona, que de los ochenta hombres de la isla del Gallo, veinte no podían ni tenerse en pie.

En la isla, Pizarro había emprendido la nueva idea de transformar la canoa con la que se habían quedado en una suerte de bergantín. ¿De dónde sacaba fuerza y voluntad ese hombre viejo? Los más enfermos, enjutos y amarillos, lo veían pasar como entre sueños, llevando maderos a cuestas y ayudando en todo oficio como el más diligente. El bergantín hizo un viaje desde la isla a tierra firme y volvió cargado de maíz. Para todos, muy al margen de su deseo de volver, Pizarro tenía una imagen sobrehumana.

El primero de los barcos enviados a Panamá retornó con los tan esperados alimentos. Pero días después, a mediados de agosto, llegaron dos barcos al mando del capitán Juan Tafur, enviado especialmente por el gobernador.

La escena con la tropa fue en la playa. Los soldados, desharrapados y famélicos, lloraban de alegría ante los vistosos trajes de los delegados del gobernador. Decían que salían de un cautiverio peor que el de Egipto. Pizarro se afectó al ver el espectáculo y sintió una congoja muy grande.

Tafur tenía la orden de regresar con quien quisiera ir con él. ¿Por qué se inmiscuía el gobernador en asuntos que solo a él le concernían como jefe de la expedición? ¿Estaba Almagro detrás de esto?

Pizarro se recompuso, huesudo y enjuto, tenía el aspecto de un Cristo bizantino. Les habló a los hombres. Les dijo que estaban en libertad de regresar, pero que él prefería la muerte antes que volver pobre a Panamá, y que si bien habían pasado hambre y habían trabajado duro bajo sus órdenes, debían reconocer que él no se había eximido de lo mismo. Les instó a que, considerando ambas cosas, lo siguiesen para descubrir por camino de mar lo que hubiese. Acto seguido, habría trazado con su espada una línea en la arena para que los hombres eligieran: el Perú o Panamá, la riqueza o la pobreza.

Los soldados no hicieron mucho caso, algunos eran cargados al barco de Tafur y no tenían mucho que pensar. Pero de todos, hubo trece que aceptaron seguir con Pizarro. El buen capitán se alegró dando gracias a Dios. Los trece de la fama fueron Nicolás de Ribera, Cristóbal de Peralta, Pedro de Candia, Juan de la Torre, Alonso de Molina, Antón de Carrión, Domingo de Soraluce, Francisco de Cuéllar, Pedro de Halcón, García de Jarén, Alonso Briceño, Gonzalo Martín de Trujillo y Martín de Paz.

Bartolomé Ruiz también aceptó quedarse con Pizarro, pero este le encargó viajar a Panamá con Tafur y conseguir un navío para la pequeña hueste. Pizarro le había solicitado a Tafur uno de los barcos, y el delegado se lo había negado.

Tafur no creía que ese grupo fuera a quedarse, y aun así no le veía posibilidades de sobrevivir a los indios y a las inclemencias. Pero Pizarro insistió en que lo dejaran con los trece y con los indios cautivos en la isla de la Gorgona; aquel era el único lugar en el que podrían sobrevivir en la espera de la llegada de refuerzos, en tanto ahí no llegaban los indígenas, había mucha agua dulce y piezas de caza al alcance de las ballestas.

Desde el mar, la isla de la Gorgona parecía una montaña verde envuelta por la niebla.

LA TIERRA PROMETIDA

Los hombres de Tafur arrojaron a la playa el cargamento de maíz que llevaban en las bodegas. Pizarro y sus trece hombres trataron de salvarlo, pero al mojarse, la mayor parte se echo a perder. Con todo, la isla les ofrecía oportunidades, la fauna era variada en animales de caza: pavos, faisanes, guadaquinajes, que eran como liebres, y variedad de monos. También había peces aguja, pargos y tiburones, que los españoles lograron matar a palos. Nunca les faltó comida y todas las mañanas daban gracias a Dios, y cada noche rezaban la Salve y otras plegarias.

Alguno de los hombres tenía un libro de horas canónicas, porque sabían identificar las fiestas de guardar, los domingos y los viernes de ayuno.

Pizarro y sus hombres estuvieron dos meses en esta situación, hasta que les llegó el hartazgo. Pensaron en hacer dos balsas para intentar el regreso a Panamá, hasta que por fin vieron un navío en el que venía de vuelta el piloto Bartolomé Ruiz. De tanta alegría, los hombres no podían ni hablar.

Pizarro se reunió con el recién llegado y tuvo noticias frescas. Almagro había negociado la salida del exgobernador Pedrarias de la compañía del levante, gesta para la que al fin y al cabo solo había puesto una ternera. Pedrarias recibiría 1000 pesos que se le prometieron por escritura y otros 1000 que se le perdonaban por concepto de deudas. De otro lado, Bartolomé Ruiz refirió que Almagro y Luque se habían enterado de lo acontecido en la isla del Gallo, y que invocaron el apoyo del gobernador para concluir la empresa del levante. Pero Pedro de los Ríos había otorgado solo seis meses adicionales, y nada más recibir esta licencia, los socios habían logrado conseguir el navío que llegaba para recogerlos.

Pizarro pensó detenidamente. Tenía seis meses, de los que habían transcurrido ya dos. Si volvía a Panamá el tiempo le sería insuficiente, la empresa habría fracasado. Lo mejor sería salir con dirección al sur con el buque recién llegado. Era una idea del todo arriesgada, significaba seguir con una sola nave y un grupo mínimo de hombres. Ante el más pequeño percance estarían perdidos. Un solo error podría costarles la vida.

La nave dejó la Gorgona en noviembre de 1527, llevando a los indios tumbesinos para tenerlos como intérpretes. Uno de ellos había recibido el nombre de Felipe de Tumbes y era apodado por todos Felipillo. Cristóbal de Peralta, Martín de Paz y Gonzalo Martín de Trujillo, que estaban enfermos y debilitados, se quedaron en la isla.

Al cabo de veinte días de navegación llegaron a una isla a la que llamaron Santa Clara. Estaba desierta, y los intérpretes tumbesinos se alegraron mucho. Era un lugar conocido por ellos y visitado por sus paisanos para hacerle ritos y sacrificios a un ídolo de piedra al que consideraban una Huaca, era un lugar sagrado.

Pizarro y sus hombres encontraron muchas pequeñas piezas de oro y plata, con forma de cabezas humanas, manos de hombre y pechos de mujer; encontraron también un cántaro grande de plata como para una arroba de agua y mantas de un tejido prolijo y muy fino. Pizarro se lamentó por los hombres que habían desertado con Tafur; con ellos hubiera conquistado esa región. Pero los intérpretes tumbesinos le dijeron que aquello no era nada comparado con lo que había en otros pueblos grandes de su tierra.

El viaje continuó, cada vez con mayores expectativas. Un día se toparon con cinco balsas grandes que llevaban quince o veinte guerreros cada una. Los nativos dijeron, mediando lenguaraces, que eran de Tumbes y habían salido a dar gue rra a las gentes de la isla de la Puná, sus enemigos ancestrales. Pizarro vio en ellos una actitud confiable, así que les solicitó que los condujeran a la tierra de Tumbes. Los indios se mostraron amables y halagados, se veían admirados por el navío, los instrumentos y por los hombres blancos y barbudos.

Bartolomé Ruiz llevó el barco hasta fondearlo junto a un río al que fueron conducidos. Desde la borda podía avistarse la ciudad. Los indios lugareños le enviaron a los españoles doce balsas llenas de comida y fruta, pescado, carne de oveja de su tierra, licor de maíz y agua. No parecía haber en tal recibimiento algún tipo de engaño.

Al frente de la delegación que ofrecía el regalo estaba un orejón, un indio noble que venía en nombre del curaca de Tumbes. A los orejones se les deformaba el pabellón de la oreja con pesados aretes de oro como símbolo de sus prerrogativas sociales y políticas en el Tahuantinsuyu. Pizarro lo recibió con mucha cortesía, al igual que todos los españoles de a bordo.

El orejón se mostró curioso y solícito, observaba y les hacía muchas preguntas sobre su lugar de origen, aquello que buscaban, la razón por la que vagaban por el mar. Entonces Pizarro le habló de España, de su emperador y de la religión católica fundada por Cristo y su representante en la Tierra, el Papa. También le explicó los rudimentos de la fe cristiana, del infierno y el paraíso.

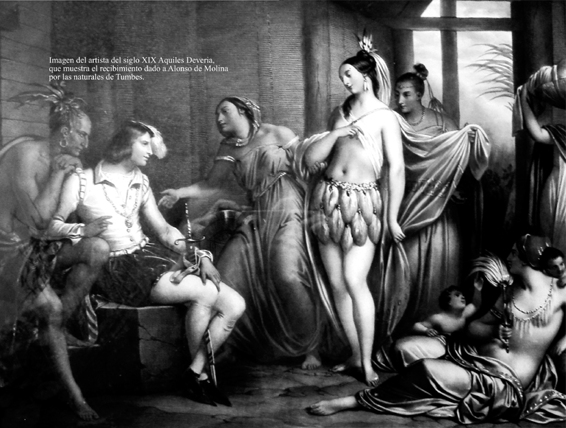

El orejón escuchó con mucho interés, dijo que para enviar una relación cierta a su señor Huaina Capac que estaba en Quito. Luego bebió del vino de los españoles, recibió muy halagado un hacha de hierro y unas cuentas de perlas y calcedonias a manera de regalo. Para el curaca, Pizarro envío una puerca, un berraco, un gallo y cuatro gallinas, encargándole a Alonso de Molina que llevara los presentes con la ayuda de un esclavo negro.

Alonso de Molina y el esclavo llegaron a la ciudad. Las construcciones eran de material noble y el curaca se mostró encantado con los regalos, especialmente con el canto del gallo. Los naturales se arremolinaron alrededor del negro, lo miraban, se reían y querían saber si su color era o no natural. Niñas, mujeres y viejos miraban a Alonso de Molina con curiosidad y alegría; por su parte, este pudo apreciar los edificios, los canales de agua y los andenes, que eran grandes sementeras de cultivo. Los rumiantes recordaban a los camellos, pero no tenían giba.

En un momento, se le acercó a Molina un grupo de indias muy bellas que le ofrecían frutas para que las llevase al barco. Entonces una de ellas, la más agraciada, le ofreció una mujer, la que él escogiera para que se quedara en aquellas tierras. Molina agradeció gentilmente, y rechazó la oferta. Luego se despidió del curaca y volvió al barco. Sin embargo, aquella propuesta lo había cautivado.

Al día siguiente, Pizarro decidió enviar a Pedro de Candia para que confirmara lo referido por Alonso de Molina. Pedro de Candia, el artillero griego, era conocido por su buen juicio. Se puso una cota de malla que terminaba en sus tobillos, y en la cabeza un yelmo lleno de plumas. Para su eventual defensa iba con espada, rodela y arcabuz. Cuando llegó ante el curaca, los indios le rogaron que usara el arcabuz, ya que algunos habían presenciado unas demostraciones hechas en el barco. Por complacerlos, soltó un disparo que atravesó una madera gruesa. Los naturales quedaron en el suelo por el susto. El curaca lo comparó con el trueno del cielo y le dio en homenaje muchos vasos de licor de maíz.

Finalmente el griego visitó el Acllahuasi, que era la residencia de las vírgenes y escogidas consagradas al dios Sol, y quedó admirado por la belleza de las muchachas y por lo amorosas que eran.

Pedro de Candia informó a Pizarro y a sus compañeros, pero exageró describiendo supuestos monumentos de piedra y hablando de las paredes del Templo como cubiertas por oro y plata. Pizarro pudo avizorar la importancia de su descubrimiento. Aquel no era ni mucho menos el centro de aquella civilización, sino un curacazgo marginal. Había un gran señor al que llamaban Huaina Capac, y las riquezas visibles no serían más que una fracción de las que podrían obtener. Pizarro dio la orden de seguir explorando aquellas costas.

Imagen del artista del siglo XIX Aquiles Deveria, que muestra el recibimiento dado a Alonso de Molina por las naturales de Tumbes.

La experiencia fue sublime. En cada lugar al que llegaban, las muestras de amistad eran mayores. El paisaje cambió por completo, las costas eran secas, peladas y con pocos ríos. Juan de la Torre tuvo la oportunidad de ver manadas de llamas y enormes andenes en una tierra que, de tan alegre, no había con qué compararla. Pizarro tenía gran interés por averiguar más sobre la ciudad de Chincha, de la que había escuchado mucho en Tumbes. Así llegó hasta la desembocadura del río Santa, donde por fin transigió ante la sugerencia de volver a Panamá.

En el viaje de retorno aceptó la invitación de la Cacica Capullana. Ella organizó un festín bajo una gran ramada donde se instalaron asientos para todos los españoles juntos. Les sirvieron mucho pescado y carnes preparadas de exóticas maneras, frutas, pan y espumante licor de maíz. Los indios principales fueron con sus mujeres y cantaron y bailaron para mostrar sus costumbres a los invitados. Pizarro estaba alegre de ver aquellos indios tan entendidos y domésticos. También estaba satisfecho con el orden mostrado por sus hombres, él dio la instrucción de no manifestar interés por el oro y metales preciosos, y ellos habían cumplido.

Acabado el banquete, Pizarro se puso de pie y tomó la palabra. Les dijo que confiaba en que Dios le permita algún día retribuir sus deferencias y traerles la verdadera religión; habló del cielo, del infierno, y les dijo que debían hacerse vasallos del Emperador don Carlos. En ese momento les mostró y alcanzó una bandera.

Los indios tomaron la bandera y la alzaron tomando a broma lo dicho por Pizarro. Aceptaban riendo las palabras del viejo; no creían que hubiera en el mundo un señor tan grande y poderoso como Huaina Cápac el Inca, hijo del Sol y de la Luna, Señor de la Tierra y Ordenador del Mundo.