Alonso de Ojeda hería y destajaba a fuerza de machete la espesa vegetación caribeña. Su rostro enrojecido, salpicado por la savia tierna de algarrobos y guabas, escudriñaba todo signo de vida humana. Sesenta de sus hombres, tal vez todos muertos. Pero de todas las posibles pérdidas, la vida más preciada por él era la de su lugarteniente y renombrado piloto Juan de la Cosa. Al lado de Ojeda un hombre lo acompañaba, su presencia a sus espaldas o siempre a su lado lo distinguía del resto de la expedición.

Ojeda tenía en buena estima a ese hombre alto y barbudo. Era valiente, bueno con la espada y con don de mando. Era de poco hablar y no daba muchas confianzas, eso le gustaba. Pero también conocía sus límites; era bastardo y analfabeto, dos premisas que lo descalificaban para un futuro glorioso. Pero en esa selva maldita de los infieles indianos, tales cosas no tenían importancia. Para vencer, primero había que sobrevivir; para sobrevivir había que tener orden, y para guardar el orden no se podía tener miedo. Y ese hombre, ese hombre barbudo, parecía no temerle a nada.

De pronto, en medio de la maleza, vieron a Juan de la Cosa amarrado a un árbol. La selva camuflaba su cuerpo hinchado y deforme; parecía un erizo, cubierto y destrozado por flechas que lo traspasaban. Ojeda lo miró enfurecido. Esas bestias pa garían por la vida de cada uno de sus hombres, pero la de este en particular, la cobraría con mucha sangre.

Recuperó el cuerpo. Los indios caribes disparaban el arco con tal fuerza que las flechas atravesaban a veces tanto las armas como al hombre que las portaba. Si la flecha no mataba, dejaba el cuerpo envenenado.

La ponzoña era preparada por los nativos con hormigas del tamaño de escarabajos, sapos venenosos y colas de culebra en ollas que despedían un olor nauseabundo. Según la dosis contenida en la punta, el herido moría en no más de cinco días. Los españoles habían buscado inútilmente un antídoto. Probaron aplicándole agua de mar a la herida, cauterizándola con fuego o colocándole las mismas heces del herido sin resultado alguno.

Los hombres estaban aterrorizados. Fue difícil controlarlos y ninguno quiso pasar la noche en el asentamiento de tierra firme. Mucho más tarde, se fundaría en aquel lugar la ciudad de Cartagena de Indias.

Los soldados habían hecho incursiones brutales para obtener cautivos. Entonces, los españoles por primera vez habían leído a los naturales, y en castellano, un requerimiento por el cual el rey de España les instaba a someterse a su autoridad, abandonar sus ídolos y abrazar la fe cristiana. Ese mismo requerimiento sería leído muchos años después en una plaza ignota. En ese futuro ahora lejano, el hombre barbudo que hoy tiene unos trein ta años hará el acopio de todo lo aprendido a lo largo de su vida, en la hora que definiría su gloria.

Pero ahora estamos en 1510, la resistencia de los aborígenes ha generado masacres, y los españoles llegaron pensando en oro, perlas, especias y a la búsqueda de ciudades doradas y mujeres insaciables. Pero la realidad es radicalmente distinta, y cuando Diego Nicuesa, rival encarnizado de Ojeda, lo encontró exhausto y derrotado en la costa, se apiadó de él.

La enemistad de ambos se había avivado por la mutua competencia. En 1507 el rey Fernando el Católico puso en marcha un plan de colonización de la tierra firme, esto es, la parte continental de América allende a las islas. Los territorios del golfo de Damián fueron divididos para su conquista y gobierno entre Ojeda y Nicuesa. Ojeda era famoso por su valentía y crueldad, también porque había participado con Cristóbal Colón en varias expediciones. Pasaría también a la historia por haber creado las tristes guazábaras o carnicerías de indios.

Bartolomé de las Casas fue uno de los primeros en denunciar los atropellos en el Nuevo Mundo.

La Junta de Burgos, en 1508, delimitó los territorios para que los descubridores actuaran como colonizadores. La idea era cambiar las expediciones de penetración, saqueo y matanzas con la fundación de asentamientos permanentes. Juan de la Cosa, en su calidad de reconocido navegante, medió entre Ojeda y Nicuesa, decidiendo que el límite entre ambas jurisdicciones fuese el gran río que desembocaba en el golfo.

En noviembre de 1509, Alonso de Ojeda partió con 300 hombres y doce yeguas, en dos navíos y dos bergantines. En La Española, Fernández de Enciso, socio de Ojeda, preparaba una flota de refuerzo. Pero Nicuesa había logrado incorporar más y mejores recursos a su expedición. Incluso al final la gente de Nicuesa llegó a decir que uno de los navíos que llevaba Ojeda les había sido hurtado.

A pesar de esos antecedentes, Nicuesa le prestó auxilio a su rival. Juntos vengaron a Juan de la Cosa y a los otros españoles muertos, atacando sin piedad al cacique Catacapa, incendiando su aldea y dando muerte a sus habitantes. Los pocos que sobrevivieron fueron hechos prisioneros.

Nicuesa siguió su rumbo y Ojeda llegó a la punta de Caribana. Ahí levantó el fortín de San Sebastián, llamándolo de este modo para que el santo los protegiese de las flechas mortíferas de los indígenas. Pero los encuentros sangrientos con los naturales se repitieron con frecuencia. La situación empeoró, los soldados no querían aventurarse fuera del fortín. Famélicos y desesperados, muchos murieron de inanición, y uno que hacía guardia de noche, enloqueció de repente.

Un día, Ojeda salió del fortín atraído por los gritos de supuestos indios emboscados. Era una trampa. Su muslo fue alcanzado por una flecha. Ojeda fue llevado a rastras al fortín, ahí le ordenó al cirujano de la expedición que cauterizara la herida con una placa de hierro al rojo vivo. El cirujano lo envolvió luego con paños empapados en vinagre. Salvó la vida, pero su cuerpo se secaba debilitado.

Había llegado al golfo un barco que había pertenecido a genoveses y fue robado por un tal Bernardino de Talavera. El tal Talavera era uno de los primeros piratas del Caribe que se había embarcado con setenta hombres huyendo de sus acreedores. Enterado de la expedición de Ojeda, buscaba algún beneficio lícito o ilícito. Ojeda le habló y se comprometió a un buen pago posterior si lo llevaba a Santo Domingo. Talavera aceptó.

Al despedirse de sus hombres, Alonso de Ojeda, en virtud de los poderes Reales que le habían sido conferidos, dejó a cargo al soldado barbudo que ya en la práctica era su segundo. Su nombre lo conocía bien. A sus dotes por él conocidas se sumaba que era uno de sus mejores soldados y que el condenado parecía inmune a las plagas que asolaban a su hueste. No dudó en dejarlo al mando, ascendiéndolo a capitán y nombrándolo jefe de la expedición en su ausencia.

El hombre barbudo ponía por primera vez su nombre en la historia, Francisco Pizarro era el protagonista de un episodio de la conquista. Habían transcurrido casi diez años desde que pisara por primera vez América.

LLEGADA AL NUEVO MUNDO

El gobernador Nicolás de Ovando era de cuerpo mediano y llevaba una barba cobriza que le cubría gran parte del rostro; no era un hombre grueso, pero su aspecto inspiraba autoridad y respeto. Partió de Sanlúcar de Barrameda el 13 de febrero de 1502 capitaneando una enorme flota de treinta y dos navíos y dos mil quinientos españoles en dirección a Santo Domingo. Era el primer intento organizado por el Consejo de Indias para colonizar el Nuevo Mundo; soldados, funcionarios para afianzar la autoridad del Rey, artesanos, misioneros y, por primera vez, algunas familias buscando un lugar próspero en el que establecer su hogar. Los campesinos embarcados llevaban semillas, aperos de labranza, ganado bovino y caballar. Numerosos nombres para la historia de la conquista de América venían inscritos en las listas de tripulantes de aquellas naves. Entre ellos había un joven sevillano, quien nacido en una familia de comerciantes y en busca de algún beneficio eclesiástico, pasaría a la posteridad como Bartolomé de las Casas.

En aquella misma expedición, un veinteañero Francisco Pizarro se hace a la mar. Algunas versiones lo sitúan desde ya como armígero o paje de Nicolás de Ovando; otros, como el cronista Fernán dez de Oviedo, refieren que cuando Pizarro pasó al Nuevo Mundo tan solo llevaba una espada y una capa. En cualquier caso, Pizarro ganó con rapidez una presencia cercana a Ovando, recién nombrado gobernador de las islas y de la tierra firme de la mar océana, esto es, de La Española y de los pequeños establecimientos españoles en Cuba.

La ciudad de Santo Domingo no tenía semejanza alguna con las versiones que se daban de ella en España. En realidad, era una de las cuatro aldeas fundadas hasta entonces en La Española. Si bien era la capital, tenía edificadas apenas unas decenas de viviendas, de las cuales solo unas pocas eran de piedra y las demás, de madera. Estaba situada junto al río Ozama, que corría entre arboledas y cañaverales. Una pequeña iglesia estaba en el centro de la urbe y un manantial proveía de agua dulce al vecindario.

Los indios eran exóticos. Andaban desnudos, vivían en casuchas de madera y dormían en hamacas. Eran lampiños, de menor estatura que los españoles pero bien proporcionados, salvo sus frentes anchas y sus narices dilatadas.

En cuanto a las mujeres, iban descubiertas de medio cuerpo hacia arriba; solo en la cintura traían unas mantas de algodón hasta la pantorrilla, que llamaban naguas. Las vírgenes dejaban ver su cuerpo enteramente desnudo. Los españoles solo habían llegado a casarse con algunas cacicas, que eran las jefas tribales, y con indias principales.

En aquellos tiempos, en La Española, Hernán Cortés criaba caballos; Vasco Núñez de Balboa acumulaba deudas; Juan de la Cosa trazaba sus mapas y veía por su encomienda, y Alonso de Ojeda ya soñaba con pisar la tierra firme.

Los recién llegados con el gobernador Ovando fueron víctimas de fiebres y epidemias. El contacto recíproco no diezmaba solo a los naturales sino también a los españoles. Fiebres, trastornos digestivos y enfermedades desconocidas causaron estragos en los cuerpos debilitados y mal nutridos de la nueva expedición. Un año después de su arribo, solo la mitad de los llegados con Francisco Pizarro seguía con vida.

Para los supervivientes y para los antiguos pobladores de La Española, las amenazas comenzaron a evidenciarse. Pasado el estupor inicial producido por el primer contacto con los europeos, los indígenas habían empezado a resistir las continuas exacciones, faenas y desplazamientos forzosos. Algunos caciques se rebelaron al gobierno español y atacaron sus precarios fortines. La compensación económica para los españoles también era magra. La mano de obra escaseaba; el español, al recibir una encomienda, percibía el trabajo de los nativos por un tiempo determinado, supuestamente a cambio de protegerlos, evangelizarlos e instruirlos. Pero en la práctica, el sistema había devenido en esclavista, propiciando la muer te y la fuga de los indígenas. El descenso de la población india fue tan alarmante que las autoridades coloniales decidieron reglamentar las condiciones de trabajo.

Por otro lado, las arenas auríferas, famosas pocos años atrás, no cubrían ahora las expectativas de los hombres. El oro se agotaba, y la mejor manera de obtenerlo ahora era tomándolo del interior de la isla, ahí donde la resistencia de los naturales era más violenta y salvaje. Para Francisco Pizarro esta será una oportunidad. Él reconocía el vacío de su origen, pero sentía el linaje de su sangre; no entendía de alfabetos, pero admiraba, aprendía y se mimetizaba con cada hombre que sabía superior. Pizarro, desde su temprana edad, ya era un alquimista moderno: transmutaba las dificultades en desafíos, y los desafíos en oportunidades.

Nicolás de Ovando, aun para un testigo tan crítico como Bartolomé de las Casas, era un hombre justo, honesto en sus palabras y obras, lejano a la codicia y sencillo en el comer y el vestir. Nunca perdía su autoridad y gravedad. Sin embargo, era un hombre que sabía aplicar el rigor, y cuando lo hacía, las circunstancias lo ameritaban.

En cuanto atendió la emergencia provocada por un huracán que afectó Santo Domingo, poco después de su llegada, Ovando partió al suroeste de la isla, en otoño de 1503. Pizarro participó de aquella campaña en calidad de armígero del gobernador. Internados en la vegetación bajo el calor tropical o durante la noche, alumbrada por los cocuyos, Ovando y sus hombres diseñaban las estrategias de ataque.

Una noche, aprovechando una fiesta ofrecida en su honor por los caciques indios, el gobernador dio la señal de la matanza: la emboscada se produjo sobre ochenta jefes nativos que estaban reunidos en una gran cabaña donde se celebraban las festividades. Los caciques fueron degollados y que mados. La cacica Anacaona fue colgada, por res peto a ella.

Su inferioridad numérica y lo adverso de un medio desconocido y agreste obligaron a los hispanos a desarrollar esta celada como estrategia de batalla. En 1504 se dio la guerra de Higüey para pacificar el lado sureste de la isla: los gritos de los indios masacrados se mezclaban y confundían con los alaridos de los papagayos.

Aprovechando la nueva situación, Ovando, siguiendo las instrucciones reales, fundó diecisiete villas para consolidar la presencia española en la isla. Cada una no tenía más que unas decenas de hombres, pero significaban bases de apoyo en el proceso de colonización. Ovando también impulsó la ganadería en la isla, multiplicándose cerdos, caballos y vacas. La producción de oro se incrementó gracias a las zonas recientemente pacificadas, y se extendieron y racionalizaron las encomiendas.

Sin embargo, La Española era un espacio que no le ofrecía la gloria a Pizarro. Las posiciones de privilegio ya estaban ocupadas por aquellos que habían llegado con el descubrimiento y era imposible, por su origen, esperar algún apoyo de aquellos poderosos para compensar su hoja de servicios. Más allá de los beneficios económicos obtenidos gracias a las expediciones militares, nada le esperaba en La Española.

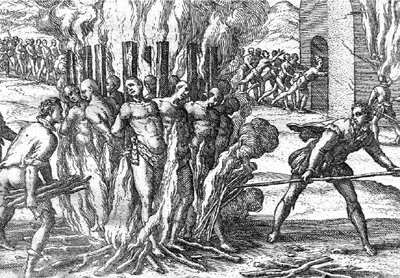

Las matanzas contra los nativos fueron graficadas por el famoso grabador del siglo XVI Teodoro De Bry.

Como encomendero, Pizarro hubiera terminado su vida criando caballos o catequizando nativos, y aunque esto le hubiese reportado mucha más fortuna que haberse quedado en Trujillo de Extremadura, él menos que nadie había nacido para ello.

En 1509, dos meses después de que Nicolás de Ovando dejara La Española, Pizarro se embarca de nuevo, esta vez con Alonso de Ojeda, hacia tierra firme. La vida le vino sin pulir, y él sería su mejor orfebre.

EL APOCALIPSIS

El barco pirata que trasladaba a Alonso de Ojeda a Santo Domingo naufragó. Los marineros murieron ahogados o en los pantanos de Zapata. El gobernador de Jamaica ordenó colgar a los pocos piratas supervivientes y Ojeda, rescatado, fue trasladado a Santo Domingo. Allí, el famoso y a veces sangriento Alonso de Ojeda tomó los hábitos como hermano franciscano, recluyéndose en un convento. Su cuerpo, seco y debilitado, que había sobrevivido a las penurias del naufragio y de una selva infestada de alimañas ignotas, era consagrado ahora al Creador.

En tierra firme, la situación del grupo de hombres que había quedado al mando de Pizarro era desesperada. Esperaban noticias de Ojeda, en aquel momento perdido en la selva caribeña, o la llegada de la flota de refuerzo de Fernández de Enciso, que ya debía de haber partido de Santo Domingo.

Ojeda le había encargado a Pizarro resistir en el fortín de San Sebastián cincuenta días, al cabo de los cuales, si no llegaba ayuda, los hombres podían abandonar el asentamiento en los dos bergantines que habían quedado a su disposición. El hombre barbudo gozaba del respeto de los hombres, de su obediencia. Aunque las condiciones de vida llegaran al límite de lo soportable, él debía conservar la posición; aun si el riesgo de una revuelta siempre estuviera vigente, él se mantendría firme.

Pasaron los días y se les presentó el riesgo real de morir de hambre. Pizarro tuvo que ordenar matar las cuatro yeguas que les quedaban, mandando secar y salar la carne para consumirla poco a poco. Ese era el último recurso de supervivencia, los caballos eran considerados lo más valioso entre las existencias de una expedición.

Cuando se cumplieron los cincuenta días a Pizarro se le planteó una cuestión de conciencia; los bergantines no podían soportar a los setenta supervivientes. Eran hombres famélicos y enfermos; herido más de uno por los ataques de los naturales; tenían entonces el aspecto de fantasmas, de los espectros de la expedición original que saliera con Ojeda.

Pizarro no podía privilegiar la vida de unos sobre otros. Mosquitos, alacranes y tarántulas atacaban sin misericordia. El conquistador decidió entonces que la propia naturaleza se encargara de reducir su número de efectivos. Así, cuando la muert e hizo su penoso trabajo, los españoles desmantelaron el fortín, se apiñaron en los navíos y se largaron mar adentro.

Se desató una fuerte tempestad. Los hombres sintieron estar marcados por la fatalidad, creyeron estar viviendo realmente el Apocalipsis de San Juan. El viento sacudía a los bergantines como si fueran de cartón, la lluvia y el fuerte oleaje anegaban las cubiertas. Pizarro capitaneaba una de las naves, cuando ante sus ojos, una montaña gris emergió de entre las aguas. Logró virar el curso de su navío escapando del contacto del monstruo. El cetáceo se acercó peligrosamente a la otra embarcación como si fuera a tragarla, se puso de lado y de un coletazo destrozó el timón de la nave. Pizarro, atónito, no pudo hacer nada; el bergantín sin gobierno se hundió y todos sus ocupantes perecieron ahogados.

Pizarro trató de conducir su navío a la costa para guarecerse de la tormenta y tratar de proveerse de agua. Fue inútil, no pudo tocar tierra ante una lluvia de saetas disparadas por los flecheros caribes.

La moral de los soldados solo se mantenía gracias a la fe y al valor de Pizarro. Para todos, mucho más que un jefe, él era su líder absoluto: un ser inmune a fiebres, flechas y tormentas.

Finalmente, navegando por la costa, desfallecidos y casi muertos de sed, los hombres de Pizarro creyeron ver un espejismo cuando apareció ante ellos un navío español. Era nada menos que la esperada nave de Fernández de Enciso dirigiéndose al Golfo de Urabá. Estaba provista de ciento cincuenta hombres, quince caballos, armas, pólvora y un bullicioso contingente de cerdos.

El derrotero de Enciso obedecía a lo establecido por la Junta de Burgos de 1508. Diego de Nicuesa recibió la zona occidental, entre el istmo y el cabo Nombre de Dios (actuales costas de Panamá, Nicaragua y Costa Rica); mientras Alonso de Ojeda, conjuntamente con Enciso, había recibido la zona este, es decir, desde el golfo de Urabá al Cabo de la Vela (actual parte septentrional de Colombia).

Los chillidos y el potente olor de los cerdos hacen que los recuerdos de la infancia acudan a la mente del hombre. El rostro adusto, el ceño fruncido de Pizarro es el mismo, pero su mirada esahora la de un bellaco de diez años. Él está colgado en la cerca de un chiquero, los puercos se revuelcan en el fango y una hembra enorme recibe los embates de un brioso macho sobre el lomo. Un guarro sobre una guarra, pensó. Las protestas y lamentos de sus hombres lo trajeron de vuelta al golfo de Cartagena. Enciso no creía palabra; para él, Pizarro y los demás se habían amotinado abandonando el fortín establecido por Ojeda.

Pizarro, respetuoso y formal, le hizo a Enciso una descripción pormenorizada de los hechos, el viaje de Ojeda a Santo Domingo y el reciente deceso de la mitad de los soldados. También le hizo presente su posición como responsable temporal de la expedición. Enciso lo miró de soslayo; él mismo se reconocía como un hombre de leyes y su impericia en las armas y como navegante lo hacían un hombre desconfiado y escéptico. Más aún si tenía enfrente a aquel hombre recio de aspecto bárbaro.

Al final, Enciso, viendo el aspecto amarillento de los hombres, dijo creerles, pero haciendo valer su título de Alguacil Mayor de Urabá decidió ir hasta San Sebastián. En realidad estaba seguro de que Ojeda lo estaba esperando ahí. Pizarro y sus hombres le ofrecieron las dos mil onzas de oro que traían consigo para que los dejasen ir a Santo Domingo. Pero Enciso era fiel a sus decretos y no sabía retractarse.

Entrando al golfo de Urabá, la torpeza de Enciso como navegante provocó el naufragio de la nave mayor. Ante la desesperación de la tripulación, se ahogaron caballos y puercos. No se perdieron hombres, pero al bajar a tierra las provisiones, varios soldados fueron alcanzados por los flecheros. Ahora estaban en San Sebastián, las pocas instalaciones que dejó la expedición de Ojeda habían sido completamente destruidas por los nativos.

Pizarro no había mentido, el lugar era inhabitable y Ojeda no estaba. Enciso comenzó a ser cuestionado por los propios hombres de su tripulación, más aún cuando se empecinó en la reconstrucción del fortín. El descontento aumentaba, los hombres de Pizarro sabían que estaban siendo conducidos a la muerte. Ante todo esto, un nuevo acontecimiento se había producido con la llegada de Enciso a Urabá.

Vasco Núñez de Balboa venía como polizón en la nave de Enciso. Para lograrlo, se había escondido en un barril embarcándose con su perro de guerra, Leoncillo. En su momento había tratado de salir en la expedición de Ojeda, pero sus acreedores se lo habían impedido. Ahora, con un carisma natural que le ganó la simpatía de todos, levantó el ánimo de los hombres, hablándoles de mejores tierras y grandes riquezas hacia la parte occidental del golfo.

Balboa exageraba, pero sí conocía la zona. En 1501, junto a Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa, recorrió el Cabo de la Vela, Cuquibacoa y lo que luego sería el Nombre de Dios. Con una pequeña fortuna en oro y perlas, naufragaron. Perdidos, llegaron hasta Santo Domingo, donde el gobernador Nicolás de Ovando los apresó acusándolos de intrusos. Una vez libre, Balboa se dedicó a la agricultura, pero sólo cosechó pérdidas y deu das.

Núñez de Balboa era hidalgo pobre y natural de Extremadura, la misma tierra de Francisco Pizarro.

ORIGEN Y LEYENDA

No existe un registro oficial del nacimiento de Francisco Pizarro. Por tratarse de un bastardo no quedó asiento alguno de su bautizo en el templo. Al quedar tan pocas señas de su origen, otros escribirían su leyenda.

Pizarro nació en Trujillo de Extremadura, posiblemente en 1478, y pudo haber sido bautizado en la iglesia de San Miguel. Empero existe consenso en que fue el hijo extramarital de don Gonzalo Pizarro y Rodríguez de Aguilar y Francisca González.

El padre era miembro de una familia de nobleza provinciana, que como militar estuvo en los tres conflictos en los que participó la corona de Castilla y León. Primero contra el reino de Granada entre 1481 y 1492, último baluarte musulmán en la península, en cuya campaña llegó a ser alférez de un cuerpo del ejército de los Reyes Católicos. Luego, en Italia, sirvió en el frente entre 1495 y 1503, lo que le dio el sobrenombre de el Romano, que se sumó al original de el Largo en alusión a su alta estatura. A su regreso a España, Isabel la Católica lo premió nombrándolo Contino. Fi nalmente, a la guerra de Navarra acudió como capitán de una compañía desde 1512, y se destacó en Logroño, Pamplona y Amaya. En esta última recibió un arcabuzazo en la pierna, que le sería fatal. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia San Fran cisco de Pamplona y luego trasladado a la igle sia de la Zarza, su propiedad cerca de Trujillo.

Pero el 14 de septiembre de 1522, días antes de su muerte, Gonzalo Pizarro y Rodríguez de Aguilar dictó su testamento. En él hizo expresa mención de su prole fruto de su unión legítima con su prima doña Isabel de Vargas y Rodríguez de Aguilar, con quien tuvo dos niñas y un solo hijo varón, Hernando. Asimismo, se ocupó de sus hijos bastardos: Juan y Gonzalo, nacidos de su relación con María Alonso, hija de un molinero de Trujillo; Francisca Rodríguez Pizarro y María Pizarro, de madre o madres desconocidas; y Graciana y Catalina Pizarro, engendradas con una criada.

De este hecho deviene el misterio del origen de Francisco Pizarro. A pesar de la prolijidad de su testamento, Gonzalo Pizarro el Largo, omite mención y herencia alguna a favor de su primogénito, bastante mayor que sus demás hermanos.

La madre de Pizarro, Francisca González, pertenecía a una familia de cristianos viejos, labradores y, por el lado paterno, comerciantes de ropa usada. Como joven huérfana y sin fortuna, fue colocada al servicio de una monja, doña Beatriz Pizarro de Hinojosa, quien era tía de Gonzalo Pizarro el Largo.

¿Por qué razón Gonzalo no reconoce a Francisco Pizarro en su testamento? Él era un hombre tan preocupado por su prole que incluso trataba de casar a las madres de sus hijos con criados suyos para asegurarles un hogar. ¿Por qué ignoró a Francisco? El pequeño bastardo llevaba el nombre de los Pizarro, lo cual atestigua que le fue añadido en algún momento de su vida. Si Gonzalo Pizarro el Largo lo reconoció, ¿por qué renegó de él después?

Se conoce que el viejo abuelo paterno, don Hernando Alonso Pizarro, regidor de Trujillo de 1498 a 1500, acogió en la casa de los Pizarro al mozuelo. La posición de don Hernando era de mucha figuración en Trujillo, y estaba casado con doña Isabel Rodríguez de Aguilar, con quien tuvo cinco vástagos.

En Francisco, su abuelo reconoció la fuerte contextura de su sangre, el buen talle y el penetrante entrecejo que revela la bravura de carácter. En el viejo, Francisco tomó conciencia de su linaje y de la estirpe de sus ancestros, algo que no había sentido en la humilde vida de aldeano que había llevado. Pero también sabía que se le aceptaba solo de visita, y que de aquel mundo no tendría ni las mi gas. Todo dependería de su voluntad y su fuerza, muy a pesar de la bastardía de su origen y de habérsele negado una educación de joven hidalgo.

El cronista de Hernán Cortés, Francisco López de Gómara, acaso en su afán por enaltecer la figura del conquistador de México, fue el creador o divulgador de la leyenda. Según esta, al nacer Pizarro le habían echado a la puerta de una iglesia y no habiendo quien quisiera darle leche, fue amamantado por una puerca.

Los cerdos eran animales comunes en Trujillo, los mayores criadores de ganado porcino eran las propias familias nobles de la ciudad. Sin embargo, el marrano era un animal de connotaciones funestas; en la sociedad española del siglo XV, se le asociaba con el vilipendiado judío. El que López de Gómara lo vinculara a una puerca no tuvo que ver con el origen de Pizarro, nacido de hidalgo y cristianos viejos, tal vez fue otra la razón del estigma.

Veamos, cuando Francisco Pizarro dejó España en la flota de Nicolás de Ovando, Hernando, el hijo de Gonzalo Pizarro el Largo, ni siquiera había nacido. La diferencia de edad entre uno y otro era de veinticuatro años. De hecho, pudo haber sido el hijo temprano de Gonzalo, en cuyo caso el abuelo pudo haber asumido la paternidad; pero la falta de una atención educativa para el niño hace lejana esta posibilidad.

La otra opción es que Francisco Pizarro fuese realmente el hijo natural del supuesto abuelo, es decir, de don Hernando Alonso Pizarro, quien lo habría engendrado a sus cuarenta años con aquella bella joven que iba y venía del convento a su casa trayendo los recados y solicitudes de su hermana. En efecto, la monja guardaba clausura en el convento de San Francisco el Real, y Francisca González tenía que alternar con frecuencia con los Pizarro. Se trataría, entonces, de un bastardo no solo negado por su padre, sino que por conveniencias sociales habría sido endilgado a otro.

Esta historia se condice con la actitud de Gonzalo Pizarro el Largo al momento de testar y con la respectiva leyenda de López de Gómara. Incluso en lo referido a las pertenencias que dejó Juan, hermano de Gonzalo, en tierras americanas, este las reparte en porciones iguales entre Hernando y sus otras hijas legítimas, omitiendo a Francisco quien no solo ya estaba en el Nuevo Mundo, sino que incluso, según algunas versiones, en realidad viajó a las Américas para ayudar a su tío, que no tenía descendencia en la administración de sus bienes.

Según la misma leyenda, el padre de Francisco Pizarro lo habría llevado a guardar puercos. En realidad Pizarro debía de haber sido porquero, negocio habitual y en pleno apogeo en aquellos años. Sin embargo, según esa historia, los animales habrían contraído la rabia, y por temor a tener que responder por ellos Pizarro habría huido con unos caminantes.

El énfasis de este aspecto de la leyenda está en la supuesta negligencia y cobardía de Pizarro. Resulta obvio que es tendenciosa y que buscó desdibujar su valía. Lo único seguro es que Pizarro dejó Trujillo de Extremadura, posiblemente en 1493, en dirección a Sevilla.

Sevilla, para entonces, se estaba convirtiendo en el puerto de las Indias. En 1503 se instalaría en la ciudad la Casa de la Contratación, que sería la institución que tendría a su cargo el tráfico de personas, mercancías y naves entre España y América.

Para Pizarro, Sevilla fue también la puerta del mundo. En sus estrechas callejuelas pululaban mari neros, militares sin oficio, prostitutas, mercenarios, comerciantes y delincuentes de toda laya. Francisco Pizarro, espigado y con sus mozos dieciséis años, se paseó deslumbrado por el Arenal. Sentado en el muelle, vio partir y luego volver las naves y carabelas con destino al Nuevo Mundo. Observando a los que se aprestaban como tripulantes, escuchando los gritos que solicitaban marinos, gavieros, cocineros y soldados, Pizarro pensó en su destino. Pero no como algo inaccesible o que estuviera sujeto a fuerzas que no fueran las que llevaba consigo. El destino era aquello que él podría construir con la fuerza de su sangre.

Si Pizarro no hubiera sido un bastardo, tal vez habría sido un casi anónimo hidalgo provinciano. La negación de la hidalguía que corría por sus venas se templó como el acero en la fragua de su pecho, haciendo de él un soldado y un conquistador.

UN MAR EN EL SUR

Vasco Núñez de Balboa hablaba, exaltado, de organizar expediciones a la parte occidental del golfo y que solo la muerte los esperaba en Urabá. Pero Fernández de Enciso sabía que esas tierras le habían sido asignadas a Diego Nicuesa, y lo último que era capaz de hacer era incumplir una orden real. Además, Enciso sabía que dejar San Sebastián era como aceptar su error.

Sin embargo, la muerte comenzó a diezmar a los hombres. Estático y sin rumbo, temiendo una rebelión, Enciso aceptó embarcar a setenta y cinco soldados de acuerdo con las sugerencias de Balboa. Así, en noviembre de 1510, y a pesar de la resistencia indígena, los españoles tomaron un pueblo aborigen denominado Darién. Estaba situado en el interior y lo unía al mar el brazo de un río. Con la idea de edificar ahí una ciudad en el futuro, fundaron un campamento de nombre La Guardia, que luego sería rebautizado como Santa María la Antigua del Darién.

Enciso, que se puso al mando de La Antigua, asumió la conducción de la colonia de la manera más impopular. Su afán reglamentarista le hizo prohibir a sus hombres, bajo pena de muerte, el intercambio de oro por baratijas con los nativos. La norma estaba dada para evitar el tráfico desordenado y las disputas internas, pero la soldadesca pensaba que buscaba beneficiar tan solo al propio Enciso.

Balboa organizó una rebelión. Pizarro se opuso, el respeto a la autoridad y a la legitimidad de quien la detentara, estaba muy por encima de los errores que un gobernante pudiese cometer. Este rasgo no solo haría que se ganase la confianza de sus superiores, también haría de él uno de los jefes más respetados del Nuevo Mundo.

Pero Balboa encontró una salida legal. Solicitó la creación de un Cabildo electo, ya que la población no estaba en la jurisdicción de Ojeda, a quien Enciso representaba en tierra firme. Los 180 españoles que vivían en La Antigua conocían a sus líderes. Balboa fue elegido alcalde mayor del Cabildo y Francisco Pizarro fue puesto al mando de la tropa.

Por su parte, Diego Nicuesa sufrió naufragios, disensiones internas, enfermedades de todo orden y ataques de los aborígenes. Sus fuerzas diezmadas eran solo de cuarenta hombres desfallecientes establecidos en Nombre de Dios. Aún así, cuando se enteró de la presencia de Enciso, Balboa y Pizarro en sus territorios, juró castigarlos y expulsarlos.

Se presentó en las costas de La Antigua con el objeto de tomar la ciudad, pero sus soldados no estaban en capacidad física de enfrentarse a Pizarro y a su tropa. A Nicuesa se le embarcó en una nave casi inútil, con sus hombres más allegados y unos pocos víveres. Nunca más se supo de ellos.

Una vez expulsado Nicuesa, los enfrentamientos entre Balboa y Enciso se reavivaron. Balboa arrestó a Enciso y lo envió a España; Martín de Zamudio fue con él, era el segundo alcalde de La Antigua y llevaba un presente en oro al Consejo de Indias, con el objeto de que obviara los líos con Enciso y los problemas de jurisdicción. Pero Enciso no olvidó esta afrenta y juró vengarse del hombre del barril. Según las reglas imperantes, al descubrirlo como polizón debió de dejarlo a merced de Dios en el islote más cercano. Pero no, él le había perdonado la vida y ahora le pagaba con este despojo, a él, a quien había organizado la expedición con Alonso de Ojeda. Y Enciso fue masticando su rabia hasta llegar a España.

La primera orden que recibió Pizarro de Balboa fue sacar una avanzada de seis hombres y dirigirse hacia las tierras del cacique Careta en busca de oro. Sin embargo, en tanto la pequeña expedición cruzó las tierras del cacique Cemaco, este apareció con sus guerreros y lo atacó. Pizarro, al verse prácticamente cercado por los naturales, ordenó disparar los arcabuces. Los indios se detuvieron, y los españoles aprovecharon para iniciar la retirada. Pero los nativos se recompusieron y atacaron de nuevo. Uno de los soldados fue herido, y al resto le resultó imposible sacarlo de ese infierno.

Todos esperaban que Balboa, al enterarse de lo acontecido, felicitara a Pizarro por haber salvado la vida de los cinco hombres restantes, pero Balboa hizo llamar a Pizarro y le ordenó volver a rescatar al soldado herido y prisionero. Balboa lo había dicho ufano de su autoridad, con el único propósito de incrementar la admiración que le tenían los hombres; de ningún modo esperaba que Pizarro arriesgara la vida y volviera a esa selva infestada de flecheros. Sin embargo, Pizarro lo hizo. Callado, volvió, atacó de manera inmisericorde a los aborígenes y rescató al prisionero.

Cuando Balboa se enteró, sonrió. Ese Pizarro era de esos pocos que sabían ser leales y obedecer. Y justamente era un hombre de esa naturaleza el que necesitaba para desarrollar las acciones a tomar.

Balboa era hombre inteligente e intuitivo a la vez. Sabía que solo con actos de trascendencia lograría legitimarse ante la Corona y mantener viva la fe de sus hombres. Ya las trifulcas por el oro carcomían a los habitantes de La Antigua. El único modo de conseguir el metal precioso a corto plazo era a través de incursiones contra la tribu del cacique Careta.

Los enfrentamientos se fueron haciendo más frecuentes y sangrientos. Entonces Balboa desarrolló una estrategia que sería decisiva no solo para sus aspiraciones de lucro inmediato, sino para que Pizarro, como alumno aplicado, las usara en el futuro en aquella hora que definiría su gloria.

Lo que Balboa hizo fue detener al cacique Careta y a todo su séquito de mujeres y criados, logrando así la rendición de todos los guerreros indígenas. Logrado el objetivo con éxito absoluto, Balboa le ofreció al cacique la libertad y la ayuda de las huestes españolas en contra de su enemigo, Ponca, a cambio de provisiones, cargadores y guías para sus expediciones futuras. Para lacrar la alianza, se realizó la unión dinástica de rigor: Balboa se casó con la hermosa Anayansi, la hija de Careta.

Algunas versiones refieren que fue ella la primera que le habló a Balboa de un mar azul y de un reino al que denominaban Dabaybe. Pero el español habría tomado esas historias por fábulas, dirigiéndose a las tierras del cacique Comagre.

Balboa y Pizarro entablaron buenas relaciones con Comagre, compartiendo con él y su hijo Panquiaco veladas bien surtidas de venado asado y vino de palma. El palacete del cacique era el escenario de las opíparas comidas, la cerveza de maíz refrescaba las noches e hinchaba la imaginación.

Fue en una de aquellas veladas en la que se produjo una disputa entre unos soldados españoles por unas piezas de oro. Entonces Panquiaco se rio burlón y de repente, en presencia de todos y ante los ojos inyectados de Balboa y Pizarro, refirió que había una provincia donde grandes reyes tenían tanto oro que lo usaban para hacer grandes vasos en los que comían y bebían; y que por allí también había un mar donde navegaban otras gentes con barcas de velas y remos. Panquiaco señaló con dirección al sur.

Balboa se encendió con la noticia, era el otro mar, ese que el almirante Cristóbal Colón había tratado de hallar sin éxito y cuyas aguas bañaban la Catay de Marco Polo. Pizarro lo secundaba como su lugarteniente, pero en su mente resonaban mucho más las palabras de Panquiaco referidas a los tesoros del sur.

LA GLORIA TAN TEMIDA

Los torsos desnudos emergieron de la masa espesa de agua y de lodo. El pantano cubría hasta la cintura el cuerpo de los hombres. No parecían humanos. Sus piernas apenas se arrastraban en medio del barro, con los brazos en alto y las armas y las ropas sobre sus cabezas. Pizarro miró a sus hombres, luego se vio a sí mismo sin reconocerse. A veces era mejor sumergirse para evitar la nube de mosquitos que lo devoraban poco a poco, pero entonces era más difícil moverse, había que levantar con firmeza cada pierna para que no se pegara en el fondo.

Al frente, los guías y portadores facilitados por el cacique Careta y su otrora enemigo, el cacique Ponca, colaboraban con los españoles.

A inicios del mes de septiembre de 1513, Vasco Núñez de Balboa había escogido a sus setenta y siete hombres más sanos y fuertes para el último tramo de la expedición. Antes, envió a la corona 5.000 pesos de oro como parte del Quinto Real con un relato detallado de aquellas tierras descubiertas. Balboa sabía que su futuro se definiría en tierra firme, ante la Corte y en el Consejo de Indias. Estaba seguro de que Enciso no estaba quieto, de que ese leguleyo debía de estar intrigando en su contra.

Las semanas se sucedían rápidamente. La ciénaga hasta el pecho. Los ríos y la selva espesa, oscura como una caverna; una cueva verde y viva infestada de fiebres, alimañas y salvajes. Algunas veces los nativos huían al ver a los blancos barbudos; otras atacaban y, según las crónicas, 600 guerreros del cacique Torecha murieron fulminados por aquellos extraños dioses con poderes sobre el rayo y el trueno. Al final, y a pesar de todo, los hombres blancos fueron acogidos y atendidos por las tribus restantes; ese era el arte de Balboa.

En la madrugada del 25 de septiembre los guías condujeron a los españoles hacia la cumbre de la cordillera. Los nativos anunciaron que estaban próximos a la visión de aquel mar. Entonces, Balboa ordenó a Pizarro y a los 26 soldados que habían logrado llegar hasta el lugar que se quedasen en aquel sitio. Él quería para sí la gloria de ser el descubridor indiscutible del nuevo mar.

Balboa arroja a los perros a varios indios vestidos como mujeres y culpables de sodomía.

Balboa subió solo el último tramo que lo separaba de la cúspide. El sol quemaba su rostro y la pendiente era pronunciada, pero las piernas respondían ágiles y precisas. El corazón pareció desbocarse cuando el reflejo del mar lo cegó. Era la mar, la Mar del Sur, una inmensa extensión de agua calma, verde y brumosa. Balboa cayó de rodillas, se santiguó nombrando a Dios y tomó posesión simbólica de la enorme masa de agua en nombre del rey Fernando.

Otra vez en pie, Balboa ordenó a viva voz la subida y el avance hasta la orilla. El primero en alcanzarlo fue Pizarro. El abrazo de los dos hombres, los gritos eufóricos de la hueste y las plegarias a voz en cuello agradeciendo al Cielo resonaban por doquier. El capellán de la expedición, fray Andrés de Vera, improvisó un Te Deum cantado en aquella cima, y se levantó una cruz, hecha de un árbol, en la que grabaron las iniciales del rey.

La bajada a la orilla fue penosa y demoró aún cuatro días a la expedición. Al fin, el 29 de septiembre, Balboa se internó en el océano con la espada desenvainada en la diestra y el pendón en la otra mano. Así, con el agua hasta los muslos, tomó posesión de aquellos mares, costas e islas, por la multiplicación de la fe cristiana, para la conversión de los indígenas y para la prosperidad y el esplendor del trono de Castilla. Era el día de San Miguel Arcángel de 1513.

Pizarro contempló ensimismado la inmensidad de aquel mar turquesa y ligeramente azul. Sonrió, como adivinando que su futuro estaría por siempre abrazado a ese mar; se acercó a la orilla y se persignó mojando los dedos en el agua salada. Era, para él, un mar bendito. Luego se abrazó con Balboa y no pudiendo reprimir su gozo, saludó y felicitó a cada uno de los hombres. La algarabía fue total. Los españoles se llevaban el agua a la boca para constatar su salinidad. Al levantarse el acta del descubrimiento, el nombre de Pizarro figuró en tercer lugar luego de Balboa y de fray Andrés de Vera; aunque en realidad, algún otro escribió su nombre en el papel.

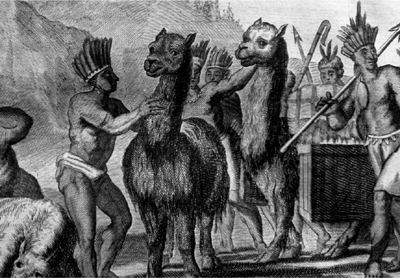

En el camino de regresó a La Antigua, la expedición tuvo un encuentro gentil con el cacique Turnaco. Balboa inquirió sobre la tierra austral; entonces, Turnaco hizo la primera descripción del mundo de los Incas. Refirió que, siguiendo aquella costa hacia el sur, había ciudades hechas con grandes bloques de piedra, con abundante oro y ciertas bestias extrañas en las que ponían sus cargas aquellas gentes. Ante la extrañeza de los españoles, Turnaco moldeó en barro una especie de oveja con cuello de camello.

Cuando Balboa, Pizarro y su hueste regresaron a La Antigua, estaban enjutos, acalenturados, pero con las bolsas llenas de oro y con la esperanza de un mejor futuro para todos. Además, unos treinta caciques se habían hecho aliados de la Corona española, y el descubrimiento de la Mar del Sur era el hecho de mayor relevancia del Nuevo Mundo tras su hallazgo por Colón.

Mientras, en España, Pedro Arias Dávila, miembro de la nobleza española, fue nombrado primer gobernador de tierra firme, la que fue rebautizada como Castilla del Oro. Pedrarias, como fue apocopado, zarpó en abril de 1514 con una flota de veinte naves y 1.500 hombres con dirección a La Antigua. Era la armada más vistosa que había tomado rumbo al Nuevo Mundo, y en ella viajaban personajes tan importantes para la Historia como Hernando de Soto, Sebastián de Benalcázar, Diego de Almagro y el clérigo Hernando de Luque.

También se habían embarcado dos hombres que tendrían una presencia determinante en el futuro cercano: Gaspar de Espinosa y Fernández de Enciso, quien regresaba por venganza.

En España, Enciso había logrado un proceso en contra de Balboa. Se le acusaba de la muerte de Nicuesa por desobedecer las leyes reales, y de causar diversos perjuicios en contra de Enciso.

En medio del solemne ingreso de Pedrarias y de los recién llegados, todos los cuales iban lujosamente ataviados, Balboa y Pizarro se preguntaban en cuánto cambiaría su suerte. Se cantó un Te Deum. Para Pizarro, el nombramiento de Pedrarias significaba perder el privilegio de la jefatura militar, y para Balboa tener que afrontar un proceso en su contra.

Las primeras referencias a los camélidos americanos se parecieron más a la descripción de monstruos híbridos.

Sin embargo Balboa logró revertir la situación, recuperó la confianza de la Corona con oro, perlas y el relato del descubrimiento de la Mar del Sur. Tanto fue así que fue nombrado Adelantado de la Mar del Sur y, como si esto fuera poco, a fuerza de galanura y de perlas se ganó el favor de doña Isabel de Bobadilla, la esposa del mismísimo gobernador Pedrarias, casándose luego con María de Bobadilla, su hija, que estaba en España. Solo el donaire de Balboa podía lograr semejantes extremos.

Pizarro, por su parte, había mostrado desde la llegada de Pedrarias el respeto a su autoridad. Se presentó ante él y le reconoció como gobernador y representante del rey. Aquel hombre tosco sorprendió a Pedrarias, era rara aquella combinación de fuerza y humildad, era algo así como un gigante gentil. Sin duda, Pizarro era famoso en La Antigua e ideal para las futuras expediciones, pero Pedrarias pensó tenerlo siempre bajo el control de un superior.

De este modo Pizarro, en calidad de lugarteniente del capitán Gaspar de Morales, salió con 60 soldados en busca de un botín de perlas al archipiélago de Terarequí. Pero Morales no era Balboa, no respetaba ni los ritos ni las costumbres de los naturales. Una noche, apresó como rehenes a las mujeres de un pueblo, aprovechando que estaban separadas de los hombres por los ritos de iniciación. En otra oportunidad, utilizó al cacique amigo Chiruca para convocar una supuesta junta secreta de caciques; los diecinueve que llegaron fueron encadenados y atormentados con perros de guerra hasta su muerte.

Con Gaspar de Morales supieron los españoles de un gran señor llamado Birú, rico en oro y perlas, pero al tratar de saquear sus riquezas fueron repelidos y acorralados. Los soldados, heridos, exhaustos y aterrorizados, vieron cómo uno de los suyos se ahorcaba delante de todos para no caer en poder de los nativos. Para escapar de los indios, Morales ordenó matar a las mujeres y niños que mantenía cautivos, logrando que los hombres se detuvieran a llorarlos. Con el tiempo, aquella sería recordada como una de las expediciones más crueles en la conquista de Castilla del Oro.

Pero fue el conocimiento de la brutalidad del licenciado Gaspar de Espinosa lo que enervó más a Balboa. Espinosa se adentró en Comagre y Pocorosa entre 1515 y 1517, apresó a muchos indios para esclavizarlos, ahorcó a otros y los torturó con el uso de perros. A los que dejaba ir, les cortaba las manos y las narices. Inventó la pena de tiro de pólvora, que consistía en atar a un nativo y atravesarlo con un disparo de cañón. El ingreso de la bala era del tamaño de una nuez, pero al salir por la espalda dejaba un agujero del tamaño de la boca de una botija de media arroba.

Cuando volvió a La Antigua, Espinosa llevaba dos mil indios para venderlos como esclavos.

En esa época, Balboa se dedicaba a la construcción de cuatro navíos para navegar la Mar del Sur en la costa oeste del istmo de Panamá. Pero las noticias de las expediciones lo alarmaron e indignaron. Escribió sendas cartas al rey, acusando principalmente a Espinosa de destruir su trabajo diplomático y de torturar y matar a indios aliados, que por lo tanto, eran súbditos fieles del rey. Espinosa, quien a la sazón había sido nombrado alcalde de La Antigua, le impuso a Balboa multa tras multa hasta llevarlo casi a la ruina.

Balboa estaba en Acla, villa fundada por él con la autorización de Pedrarias, cuando le llegaron rumores del nombramiento de un nuevo gobernador. Entonces envió emisarios para descubrir la verdad. Era una trampa. Enciso y Espinosa habían envenenado el alma de su suegro, quien entendió la presencia de los mensajeros como una traición. Hizo llamar a Balboa.

Pizarro recibió la orden inaudita de apresar a su antiguo jefe y compañero. Poco antes había recibido de parte de Pedrarias, por primera vez, el grado de capitán independiente para la expedición hacia Abrayme. Ese había sido el primer acto de confianza del gobernador hacia él; ahora le ponía la prueba mayor, prender a un amigo. Pero para Pizarro era mucho más, él consideraba a Balboa el mejor de la tierra firme, y estaba convencido de que sería incapaz de llevar a cabo un acto de traición.

El uso de perros de guerra para torturar a los naturales fue frecuente durante la conquista.

Balboa supo del peligro, pero no se amilanó. Continuó su avance hacia La Antigua sabiéndose inocente, hasta que se topó con Pizarro. Cuando oyó la orden de su arresto, le recriminó con sorna el recibimiento al amigo. No era, de ninguna manera, el modo en que Pizarro solía recibir a Bal boa.

Pizarro calló. Debía cumplir la orden de la legítima autoridad. Él era un soldado, no hacerlo habría significado un acto de desacato, insubordinación y rebeldía. Tenía que obedecer, aunque hacerlo fuese tan doloroso como someter a semejante vejamen a Vasco Núñez de Balboa y verlo luego ajusticiado y ahorcado por traición.

Mientras Anayansi, la hija del cacique Careta, lloraba y gemía ante el poste ensangrentado del que pendía la cabeza de su esposo, Pizarro meditaba tristemente en la contradicción: un hombre de semejante lustre con un fin tan indigno de él. La gloria podía ser peligrosa, demasiado peligrosa en mano de los hombres.