| CAPÍTULO CXIV | EL DORADOR |

|---|

| CAPÍTULO CXIV | EL DORADOR |

|---|

Penetrando cada vez más en el corazón del caladero japonés, el Pequod pronto se metió en el bullicio de la pesquería. A menudo, con tiempo templado, agradable, estaban atareados en las lanchas durante doce, quince, dieciocho y veinte horas, bogando constantemente, o navegando a vela, o remando con las palas tras las ballenas, o esperando calmadamente su emerger durante un interludio de sesenta o setenta minutos; aunque apenas sin recompensa alguna por sus esfuerzos.

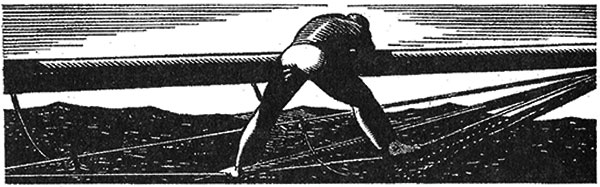

En tales momentos, bajo un sol aplacado; a flote todo el día sobre lisas olas de lento ondear; sentado en la lancha, ligera como una canoa de abedul; y mezclándose de tan sociable manera con las propias suaves olas, que como gatos de chimenea ronronean contra la borda; éstos son los momentos de soñadora quietud, cuando observando la plácida belleza y refulgencia de la piel del océano, uno olvida el corazón de tigre que palpita bajo él; y preferiría no recordar que esta pata de terciopelo oculta una despiadada garra.

Éstos son los momentos en los que, en su lancha ballenera, el trotamundos siente mansamente hacia el mar una cierta emoción filial, confiada, terrena; que lo mira como a otra tierra florida; y el distante barco, que revela sólo las cofas de sus mástiles, parece avanzar con esfuerzo no a través de altas olas que voltean, sino a través de la alta hierba de una ondulante pradera: como cuando los caballos de los emigrantes hacia el Oeste sólo muestran sus orejas erguidas, mientras sus cuerpos ocultos extensamente vadean entre la prodigiosa vegetación.

Los largos valles vírgenes; las dulces faldas azules de montañas, mientras sobre éstos se extiende el silencio, el susurro; casi puedes jurar que niños agotados de jugar descansan dormidos en estas latitudes, en alguna alegre época de mayo, cuando se recogen las flores de los bosques. Y todo esto se mezcla con vuestro más místico estado de ánimo; de manera que hechos e imaginación, encontrándose a mitad de camino, se interpenetran, y forman un todo sin costuras.

Tampoco tales tranquilizantes escenas, por muy provisionales que fueran, dejaron de ejercer un efecto al menos temporal sobre Ajab. Mas aunque estas secretas llaves doradas parecieron abrir en él sus propios dorados secretos tesoros, su aliento sobre ellas, sin embargo, no resultó ser sino deslustrante.

—¡Oh, verdes claros!, oh, inacabables paisajes del alma, siempre vernales; en vos… aunque hace tiempo agostado por la mortal sequía de la vida terrena… en vos pueden aún los hombres revolcarse como jóvenes caballos en el trébol de la mañana nueva; y durante unos pocos pasajeros instantes sentir el fresco rocío de la inmortal vida en sí. Dios quisiera que esas benditas calmas duraran. Mas las hebras mezcladas y mezclantes de la vida están tejidas por trama y urdimbre; calmas cruzadas por tormentas, una tormenta por cada calma. En esta vida no se da un constante progreso irreversible; no avanzamos a través de gradaciones establecidas y nos detenemos en la última: a través del hechizo inconsciente de la infancia, de la fe irreflexiva de la niñez, de la duda (la común condena) de la adolescencia, luego escepticismo, luego descreimiento, descansando al final en el ponderado reposo del «si» condicional de la madurez. Y una vez transcurrido volvemos a trazar la ronda; y somos niños, muchachos, y hombres, y eternamente somos síes condicionales. ¿Dónde está el puerto final de donde ya no zarpamos más? ¿En qué embelesado éter navega el mundo, del que los más cansados nunca se cansarán? ¿Dónde está oculto el padre del expósito? Nuestras almas son como esos huérfanos cuyas madres solteras mueren al parirlos: el secreto de nuestra paternidad descansa en su tumba, y allí debemos ir para averiguarlo.

Y también, el mismo día, desde el costado de su lancha observando muy abajo en ese mismo mar dorado, Starbuck, en voz baja, murmuró…

—¡Fascinación insondable, como nunca un amante vio en los ojos de su joven novia!… No me habléis de vuestros tiburones de hileras de dientes, y de vuestros secuestradores modos caníbales. Que la fe desplace al hecho; que la ilusión desplace al recuerdo; yo miro muy profundo, y creo.

Y Stubb, como un pez, con escamas destelleantes, saltó en esa misma luz dorada…

—Yo soy Stubb, y Stubb tiene su historia; ¡pero aquí Stubb jura que siempre ha sido jovial!