| XLVIII | LA PRIMERA ARRIADA |

|---|

| XLVIII | LA PRIMERA ARRIADA |

|---|

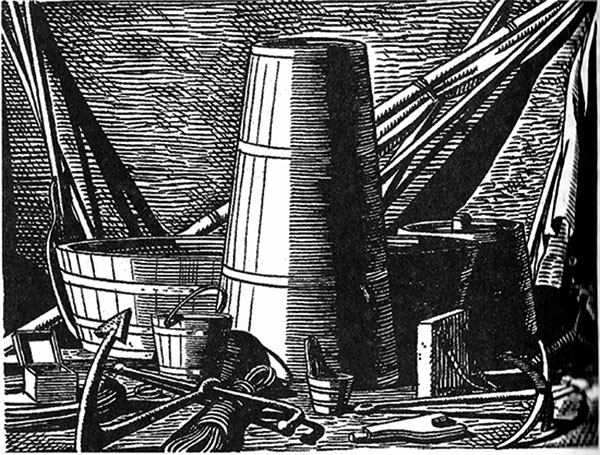

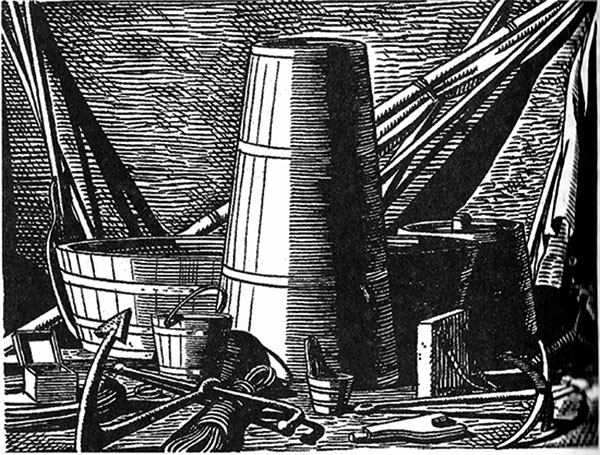

Los fantasmas, pues eso entonces parecían, iban de aquí para allá al otro lado de la cubierta, y con callada celeridad soltaban los aparejos y las cinchas de la lancha que allí colgaba. Esta lancha siempre ha sido considerada una de las lanchas de reserva, aunque técnicamente se la llama «la del capitán» debido a que cuelga en la aleta de estribor. La figura que ahora estaba en su popa era alta y oscura, con un diente blanco asomando malignamente entre sus acerados labios. Una arrugada chaqueta china de algodón negro le revestía fúnebremente, con amplios pantalones negros del mismo oscuro material. Pero, coronando extrañamente esta ebenaceidad, había un refulgente y plisado turbante blanco, el pelo vivo, trenzado y arrollado una y otra vez en rededor de su cabeza. Los compañeros de esta figura, menos oscuros de aspecto, eran de esa vital complexión amarillo-tigre peculiar de algunos de los nativos aborígenes de las Manilas… Una estirpe notoria por un cierto demonismo de sutileza, y que para algunos honestos marineros blancos es sospechosa de ser en el agua la espía a sueldo y secreta agente confidencial del Diablo, su señor, cuya contaduría supone está en otro lugar.

Mientras la sorprendida compañía del barco estaba aún observando fijamente a estos extranjeros, Ajab le grito al hombre tocado de turbante que los encabezaba:

—¿Todo listo, Fedallah?

—Listo —fue la respuesta medio siseada.

—Arriad, entonces, ¿me oís? —gritando sobre cubierta—. Arriad ya de una vez, digo.

Tal fue el tronar de su voz que, a pesar de su asombro, los hombres saltaron la regala; las roldanas giraron en los motones; los tres botes cayeron al mar dando un bandeo, a la vez que con diestra y súbita temeridad, desconocida en ningún otro oficio, los marineros, como rebecos, brincaban de la bamboleante borda del barco a las oscilantes lanchas, abajo.

Apenas se habían apartado del socaire del barco, cuando viniendo del lado de barlovento surgió una cuarta quilla dando la vuelta bajo la popa, y mostró a los cinco extraños llevando a remo a Ajab, que, erguido en la popa, llamaba en voz alta a Starbuck, a Stubb y a Flask a desplegarse con amplitud, para que cubrieran una gran extensión de agua. Pero los ocupantes de las otras lanchas, sus ojos todos remachados de nuevo en el oscuro Fedallah y en su tripulación, no obedecieron la orden.

—¿Capitán Ajab…? —dijo Starbuck.

—Desplegaos —gritó Ajab—; avante, las cuatro lanchas. ¡Vos, Flask, bogad más a sotavento!

—Sí, sí, señor —gritó alegremente el pequeño King-Post, barriendo en redondo con su gran remo de gobierno—. ¡Tumbaos! —dirigiéndose a su tripulación—. ¡Allí!… ¡Allí!… ¡Allí de nuevo! ¡Allí resopla, justo enfrente, muchachos!… ¡Tumbaos!… Sin prestar atención a esos tipos amarillos, Archy.

—Oh, no me preocupan, señor —dijo Archy—; yo ya lo sabía todo de antes. ¿No les había escuchado en la bodega? ¿Y no se lo dije aquí a Cabaco? ¿Qué dices, Cabaco? Son polizones, señor Flask.

—Bogad, bogad, mis buenos devotos; bogad, niños míos; bogad, mis pequeños —Stubb susurraba gráfica y dulcemente a su tripulación, parte de la cual todavía mostraba signos de inquietud—. ¿Por qué no os rompéis el espinazo, muchachos? ¿Qué estáis mirando? ¿A aquellos tipos en la lancha de allá? ¡Bah! Sólo son cinco tripulantes más que han venido a ayudarnos… no importa de dónde… cuantos más, más divertido. Bogad, venga, bogad; no os preocupéis del azufre… los diablos son bastante buena gente. Así, así; ahí estáis ahora, ése es el golpe de las mil libras, ¡ése es el golpe para quebrar la banca! ¡Hurra por la copa de oro del aceite de esperma, héroes míos! ¡Tres hurras, muchachos… arriba el ánimo! Tranquilos, tranquilos; no os apresuréis… no os apresuréis. ¿Por qué no dais una dentellada a los remos, granujas? ¡Morded algo, perros! Así, así, así, entonces… ¡suavemente, suavemente! Eso es… ¡eso es!, largo y fuerte. Avante ahí, ¡avante! Que el Diablo os lleve, pillos, bribones; estáis todos dormidos. Dejad de roncar, durmientes, y bogad. Bogad, venga. Bogad, ¿es que no podéis? En nombre de los gobios y las tartas de jengibre, ¿por qué no bogáis?… ¡Bogad y romped algo! ¡Bogad y sacaros los ojos! ¡Aquí! —sacando su cuchillo del cinturón—. Que todo hijo de madre de entre vosotros saque su cuchillo y bogue con la hoja entre los dientes. Eso es… eso es. Ahora hacéis algo; eso parece que es, mis bocados de acero. ¡Hacedla brincar… hacedla brincar, mis cucharas de plata! ¡Hacedla brincar, pasadores míos!

Se da aquí con amplitud el exordio de Stubb a su tripulación porque en general tenía una manera más bien peculiar de hablarles, en especial al inculcarles la religión de remar. Pero de este espécimen de su sermonear no habéis de suponer que alguna vez se dejara llevar por auténticas emociones ante su congregación. En modo alguno; y en eso consistía su principal peculiaridad. Decía a su tripulación las más terribles cosas con un tono tan extrañamente compuesto de diversión e irritación, y la irritación parecía de tal modo calculada meramente como condimento de la diversión, que ningún remero podía escuchar tan insólitos requerimientos sin bogar por su vida y, aun así, bogaba por la mera guasa de ello. Además, él mismo parecía siempre tan tranquilo e indolente, manejaba su remo de gobierno con aire tan holgazán, y miraba con semejante alelamiento —a veces con la boca abierta—, que la sola visión de un patrón que tanto bostezaba, por la mera fuerza del contraste, actuaba como un sortilegio sobre la tripulación. Y, además, Stubb era de esa extraña clase de humoristas cuya jocosidad es a veces tan curiosamente ambigua, que pone en guardia a todos los inferiores en lo que respecta a obedecerlos.

Atendiendo una señal de Ajab, Starbuck bogaba ahora oblicuamente, cruzando la proa de Stubb; y mientras, durante un minuto más o menos, las dos lanchas estuvieron muy cerca una de la otra, Stubb se dirigió al primer oficial:

—¡Señor Starbuck!, ¡ah de esa lancha a babor!, ¡una palabra con usted, señor, si no le importa!

—¡Hola ahí! —respondió Starbuck, sin girarse una sola pulgada al hablar; todavía exhortando formal, aunque susurrantemente, a su tripulación; su rostro como un pedernal en comparación con el de Stubb.

—¿Qué piensa de esos muchachos amarillos, señor?

—Subidos a bordo furtivamente de alguna manera antes que el barco zarpara. (¡Fuerte, fuerte, muchachos! —susurrando a su tripulación, hablando después en voz alta de nuevo—.) ¡Un lamentable asunto, señor Stubb! (¡que bulla, que bulla, mis mozos!), mas no os preocupéis, señor Stubb, todo sea para bien. Que vuestra tripulación bogue fuerte, venga lo que venga. (¡Brincad, mis tripulantes, brincad!) Hay cubas de esperma al frente, señor Stubb, y para eso es para lo que vinisteis. (¡Bogad, mis muchachos!) ¡Esperma, esperma es el juego! Al menos esto es la obligación; ¡la obligación y el beneficio mano con mano!

—Sí, sí, otro tanto pensé yo —soliloquió Stubb cuando las lanchas divergieron—, tan pronto como les puse el ojo encima, así lo pensé. Sí, y para eso era para lo que iba tan a menudo a la bodega de la despensa, como Dough-Boy sospechaba hacía tiempo. Estaban ocultos ahí abajo. La ballena blanca está tras ello. Bien, bien, ¡sea así! ¡No se puede evitar! ¡Sea! ¡Avante, tripulantes! ¡Hoy no es la ballena blanca! ¡Avante!

Ahora bien, la aparición de estos aterrenales extraños, en instante tan crítico como es la arriada de las lanchas desde cubierta, había despertado, no irrazonablemente, un cierto asombro en parte de la compañía del barco; pero al haberse propagado entre ellos tiempo antes el sagaz descubrimiento de Archy, si bien entonces efectivamente no acreditado, éste, en alguna pequeña medida, les había preparado para el evento. Había matado lo más cortante del filo de su sorpresa; y así, con todo y la confiada manera de Stubb de dar cuenta de su aparición, se mantuvieron por el momento ajenos a supersticiosas suposiciones; aunque el asunto todavía dejó abundante espacio para todo tipo de estrambóticas conjeturas sobre el papel concreto del oscuro Ajab en el asunto desde su inicio. Por lo que a mí respecta, calladamente recordé las misteriosas sombras que había visto entrar sigilosamente a bordo del Pequod en el velado amanecer de Nantucket, y también las enigmáticas insinuaciones del ininteligible Elías.

Mientras tanto, Ajab, fuera de alcance de la escucha de sus oficiales, al haberse escorado el que más a barlovento, todavía se alineaba por delante de las otras lanchas; una circunstancia que indicaba lo potente que era la tripulación que bogaba para él. Esas criaturas amarillo-tigre suyas parecían todo acero y hueso de ballena, como cinco batanes se alzaban y caían con constantes golpes de fuerza, que de manera periódica hacían avanzar la lancha a través del agua como la caldera de explosión horizontal de un vapor del Mississippi. Por lo que respecta a Fedallah, a quien se veía bogando en el remo del arponero[67], había dejado de lado su chaqueta negra, y mostraba el pecho desnudo, con la entera parte de su tronco sobresaliendo de la borda cortada claramente contra las alternantes depresiones del acuático horizonte; mientras, al otro extremo de la lancha, a Ajab, lo mismo que un esgrimidor, con un brazo medio echado hacia atrás en el aire, como para contrapesar cualquier tendencia a volcar; a Ajab se le veía manejar firmemente su remo de gobierno como en mil arriadas antes de que la ballena blanca le hubiera desmembrado. De pronto el brazo alzado hizo un peculiar movimiento y entonces quedó fijo, mientras que los cinco remos de la lancha fueron vistos simultáneamente verticales. La lancha y la tripulación estaban plantadas, inmóviles, en el mar. Instantáneamente las tres lanchas desplegadas por detrás hicieron una pausa en su avance. Las ballenas se habían corporalmente aquietado de manera irregular en el agua, de modo que no mostraban signo discernible de movimiento, aunque, gracias a su más cercana vecindad, Ajab lo había percibido.

—¡Que cada hombre vigile en la dirección de su remo! —gritó Starbuck—. ¡Vos, Queequeg, en pie!

Saltando ágilmente sobre la caja triangular elevada en la proa, el salvaje permaneció allí erguido, y con ojos intensamente ansiosos oteó hacia el punto donde la presa había sido vista por última vez. De igual manera, en la parte más extrema de la popa, donde también había una plataforma triangular nivelada con la borda, podía verse al propio Starbuck, balanceándose fría y hábilmente con las bamboleantes sacudidas de la astilla de embarcación suya, y oteando silenciosamente el vasto ojo azul del mar.

No muy lejanamente distante, la lancha de Flask también flotaba en una calma de aliento contenido; su comandante temerariamente en pie sobre el remate del tocón, una especie de recio poste ensamblado en la quilla, y que se alza unos dos pies sobre el nivel de la plataforma de popa. Utilízase para sujetar vueltas de la estacha. Su remate no es más amplio que la palma de la mano de un hombre; y, en pie sobre semejante base, Flask parecía subido al tope de un barco que se hubiera hundido hasta sus mismas galletas. Mas el pequeño King-Post era de estatura pequeña y corta, y el pequeño King-Post estaba colmado a la vez de ambición grande y larga, así que esta plataforma suya del tocón, a King-Post en modo alguno le satisfacía.

—No puedo ver ni a tres mares; levanta un remo ahí y deja que me suba.

Ante lo cual, Daggoo, con ambas manos sobre la borda para equilibrar su camino, se deslizó rápidamente a popa, e irguiéndose entonces, ofreció sus elevados hombros como pedestal.

—Tan buen tope como cualquiera, señor. ¿Quiere montarse?

—Eso haré, y muchas gracias, mi buen amigo; lo único es que me gustaría que fueras cincuenta pies más alto.

Con lo cual, plantando sus pies firmemente contra dos planchas opuestas de la lancha, el gigantesco negro, inclinándose levemente, presentó su palma rasa al pie de Flask, y poniendo entonces la mano de Flask sobre su fúnebremente emplumada cabeza, e invitándole a que saltara a la vez que él mismo impulsaba, con un diestro impulso colocó al pequeño a salvo sobre sus hombros. Y ahí estaba ahora Flask en pie, Daggoo proporcionándole con un brazo alzado un sustentáculo para apoyarse y mantenerse en equilibrio.

Para el novato, en cualquier momento resulta una visión extraña ver con qué sorprendente hábito de inconsciente destreza el ballenero mantiene una postura erecta en su lancha, incluso cuando es zarandeado por los mares más enmarañadamente perversos y revueltos. Más extraño aún, verle atolondradamente subido al propio tocón bajo tales circunstancias. Pero la visión del pequeño Flask montado sobre el gigantesco Daggoo era todavía más chocante; pues sosteniéndose con una majestad distante, indiferente, sosegada, irreflexiva y bárbara, el noble negro oscilaba armoniosamente su magnífica figura con cada oscilación del mar. Sobre sus anchas espaldas, el rubio pajizo Flask parecía un copo de nieve. El portador parecía más noble que el jinete. A pesar de que el vivaz, tumultuoso y ostentoso pequeño Flask de vez en cuando literalmente pateaba de impaciencia, ni siquiera así obligó a hacer un esfuerzo adicional al señorial torso del negro. De esa manera yo he visto la pasión y la vanidad patear la magnánima tierra viviente, mas no por ello alteró la tierra sus estaciones y sus mareas.

Mientras tanto, Stubb, el tercer oficial, no mostraba semejantes inquietudes de observación lejana. Era posible que las ballenas hubieran realizado una de sus inmersiones regulares, y no un descenso temporal sólo por miedo; y si ése era el caso, Stubb, como al parecer era su costumbre en tales ocasiones, estaba resuelto a solazar el lánguido intervalo con su pipa. La retiró de la cinta de su sombrero, donde siempre la llevaba oblicuamente, como una pluma. La cargó, y retacó la carga con la yema del pulgar; pero apenas había encendido la cerilla contra el basto papel de lija de su mano, cuando Tashtego, su arponero, cuyos ojos habían estado declinando hacia barlovento como dos estrellas fijas, se dejó caer repentinamente, como el relámpago, desde su erecta postura al asiento, gritando en un enérgico frenesí de apremio:

—¡Abajo, abajo todos, y avante!… ¡Ahí están!

Para un hombre de tierra firme en ese momento no hubiera sido visible ni ballena alguna, ni rastro de arenque; nada excepto un pequeño espacio de verdosa agua blanca agitada, leves bocanadas dispersas de vapor planeando sobre ella, y alejándose expansivamente hacia sotavento, como la confusa rociada de blancas olas rizadas. El aire alrededor vibró y cosquilleó de pronto, similar en cierto modo al aire sobre placas de hierro intensamente calentadas. Bajo este atmosférico rizar y ondear, y en parte también bajo una delgada capa de agua, las ballenas nadaban. Observadas con anterioridad a todos los demás indicios, las bocanadas de vapor que resoplaban parecían sus correos adelantados y sus destacados escoltas volantes.

Las cuatro lanchas estaban ahora en afanosa persecución de ese único punto de agua y aire en agitación. Aunque éste parecía capaz de dejarlos atrás, se desplazaba cada vez más rápido, lo mismo que una masa de entremezcladas burbujas que el rápido torrente transporta colinas abajo.

—¡Bogad, bogad, jovenzuelos! —dijo Starbuck a sus hombres, con el más callado de los susurros, aunque el más intensamente concentrado; mientras la aguda mirada fija de sus ojos, enfilada recta más allá de la proa, parecía casi igual que dos agujas visibles en dos infalibles compases de bitácora.

No decía mucho a su tripulación, no obstante, ni su tripulación le decía nada a él. Sólo el silencio de la lancha era a intervalos bruscamente atravesado por uno de sus peculiares susurros, a veces severo de mando, a veces suave de súplica.

Qué distinto el chillón pequeño King-Post.

—Cantad y decid algo, corazones míos. ¡Rugid y bogad, truenos míos! Encalladme, encalladme en sus negros lomos, muchachos; haced sólo eso por mí, y os legaré mi plantación en Martha’s Vineyard; incluyendo mujer e hijos, muchachos. ¡Tumbadme encima… tumbadme encima! ¡Oh, Señor, Señor!, es que me voy a volver completa y absolutamente loco: ¡Ved!, ¡ved ese agua blanca!

Y así gritando, se sacó el sombrero de la cabeza, y lo pateó por arriba y por abajo; luego, recogiéndolo, lo tiró muy lejos, al mar; y finalmente se puso a encabritarse y a inclinarse en la popa de la lancha como un potro de las praderas enloquecido.

—Mirad a ese tipo ahora —decía arrastrando filosóficamente las palabras Stubb, que con su corta pipa apagada, retenida mecánicamente entre sus dientes, seguía detrás, a corta distancia—. Tiene arrebatos, ese Flask los tiene. Arrebatos, sí, le dan arrebatos… esa es la palabra propia… les arroja arrebatos. Jovialmente, jovialmente, devotos. Pudin para cenar, ya sabéis… jovial es la palabra. Bogad, nenes… bogad, bebés… bogad todos. Pero ¿por qué demonios os estáis apresurando? Suavemente, suavemente, y con constancia, tripulantes míos. Bogad nada más, y seguid bogando; nada más. Cascaros todos los huesos del espinazo, y partid en dos vuestros cuchillos… eso es todo. Tomadlo con calma… ¿por qué no lo tomáis con calma, digo, y os reventáis los pulmones y los hígados todos?

Mas lo que el inescrutable Ajab dijo a esa tripulación amarillo-tigre suya… éstas fueron palabras que es mejor omitir aquí; pues vosotros habitáis bajo la bendita luz de la tierra evangélica. Sólo los infieles tiburones de los audaces mares pudieron prestar oídos a tales palabras, cuando con frente de tornado, y ojos de rojo asesinato y labios pegajosos de espuma, Ajab se arrojaba tras su presa.

Entre tanto, todas las lanchas seguían lanzadas. Las repetidas alusiones de Flask específicas a «esa ballena», como él llamaba al monstruo ficticio que afirmaba estaba incesantemente tentando con su cola la proa de su lancha… estas alusiones suyas eran a veces tan vívidas y verídicas, que provocaban que uno o dos de sus hombres lanzaran una temerosa ojeada sobre el hombro. Mas esto iba en contra de todas las reglas; pues los remeros deben apagar los ojos y espetar una brocheta a través de sus cuellos; la costumbre afirma que en estos críticos momentos no deben tener otros órganos que los oídos, ni otras extremidades que los brazos.

¡Era una visión plena de vital asombro y de sobrecogimiento! La vasta marejada omnipotente del mar; el abultado hueco retumbar que hacía al ondear a lo largo de las ocho bordas, como gigantescas bolas en un ilimitado campo de petanca; la breve, suspendida agonía de la lancha al inclinarse durante un instante en el filo de cuchillo de las olas más agudas, que casi parecían amenazar con cortarla en dos; la repentina profunda inmersión en los acuáticos valles y hondonadas; los urgentes espoleos y apremios para ganar la cumbre de la colina opuesta; el deslizamiento cabeza abajo por el otro lado, como un trineo… Todo ello, junto a los gritos de los patrones y los arponeros, y los estremecidos resuellos de los remeros, junto a la fascinante visión del marfileño Pequod echándose encima de sus lanchas con las velas desplegadas, como un gallinácea salvaje tras su vociferante prole… todo era excitante. Ni el recluta bisoño que marcha desde el seno de su mujer al calor febril de su primera batalla; ni el espectro de un muerto que encuentra el primer fantasma desconocido en el otro mundo… Ninguno de ellos puede sentir emociones más extrañas y más fuertes que las que siente ese hombre que por primera vez se encuentra bogando dentro del hechizado y convulso círculo del cachalote acosado.

La saltarina agua blanca generada por el acoso se hacía ahora cada vez más visible debido a la oscuridad creciente de las pardas sombras de las nubes que caían sobre el mar. Los chorros de vapor ya no se mezclaban, sino que se inclinaban por todas partes a derecha e izquierda; las ballenas parecían estar separando sus estelas. Las lanchas bogaron más distantes entre sí; Starbuck dando caza a tres ballenas que avanzaban exactamente hacia sotavento. Nuestra vela estaba ahora izada y, con el viento aún levantándose, aceleramos con él, marchando la lancha con tal delirio sobre el agua, que los remos de sotavento apenas podían manejarse con rapidez suficiente para evitar que fueran arrancados de los toletes.

Pronto estuvimos desplazándonos a través de un ancho velo de envolvente neblina; ni barco ni lancha podían verse.

—Avante, tripulantes —susurró Starbuck, estirando todavía más a popa la lona de la vela—; todavía hay tiempo de matar un pez antes de que llegue la borrasca. ¡Otra vez hay agua blanca!… ¡ceñido! ¡Brincad!

Poco después, dos gritos en rápida sucesión a cada lado de nosotros indicaron que las otras lanchas habían hecho presa; pero apenas acababan de escucharse, cuando con un súbito susurro, como un relámpago, Starbuck dijo:

—¡En pie!

Y Queequeg, arpón en mano, se incorporó.

Aunque ninguno de los remeros estaba entonces situado de frente al peligro de muerte, tan cercano a ellos, sin embargo, por delante, sabían, al tener sus ojos en el intenso semblante del oficial a popa de la lancha, que había llegado el instante inminente; escuchaban también un enorme retumbo rodante, como de cincuenta elefantes desperezándose en sus lechos. Entretanto, la lancha todavía estaba desplazándose con presteza entre la neblina, las olas rizándose y silbando a nuestro alrededor como las erguidas crestas de enrabietadas serpientes.

—Ésa es su joroba. Ahí, ahí, ¡lánzaselo! —susurró Starbuck.

Un sonido breve y célere saltó de la lancha; era el hierro de Queequeg lanzado. Entonces, todo en amalgamada conmoción, vino un tirón invisible de popa, mientras a proa la lancha parecía golpear en un arrecife; la vela quedó muerta y restalló; un borbotón de escaldante vapor brotó cerca; y algo volteó y volcó como un terremoto bajo nosotros. Toda la tripulación quedó medio sofocada mientras se bamboleaba caóticamente en la coagulante crema blanca de la borrasca. Borrasca, ballena y hierro habíanse mezclado todos, y la ballena, apenas rozada por el arpón, había escapado.

Aunque completamente anegada, la lancha estaba casi intacta. Nadando a su alrededor recogimos los flotantes remos, y atándolos a las bordas nos subimos de nuevo a nuestros puestos. Allí nos sentamos con el mar hasta nuestras rodillas, el agua cubriendo cada cuaderna y cada plancha, de forma que a nuestros ojos, que miraban hacia abajo, la suspendida embarcación parecía una lancha de coral que hubiera crecido hasta nosotros desde el fondo del océano.

El viento aumentó hasta un fragor; las olas chocaban sus frentes; la borrasca entera bramaba, se bifurcaba y crepitaba a nuestro alrededor, como un fuego blanco en la pradera en el que nosotros ardíamos sin consumirnos; ¡inmortales en estas fauces de muerte! En vano llamamos a las otras lanchas; lo mismo hubiera dado rugir chimenea abajo de un horno ardiente a los incandescentes rescoldos que llamar a las lanchas en aquella tormenta. Mientras tanto, la fuerte cellisca, las desgarradas nubes y la neblina, se oscurecían con las sombras de la noche; ninguna señal del barco era visible. La mar brava impedía todo intento de achicar la lancha. Los remos, al hacer ahora la función de salvavidas, eran inútiles como medios de propulsión. Así que, cortando las correas de la barrica estanca de las cerillas, Starbuck, tras muchos intentos fallidos, logró encender la lámpara de la linterna; colgándola entonces de una pértiga de descarrío, se la pasó a Queequeg como portador del estandarte de esta desamparada esperanza. Allí, entonces, se sentó alzando aquella estúpida candela en el corazón de esa omnipotente desesperanza. Allí, entonces, se sentó el signo y símbolo de un hombre sin fe, alzando desesperadamente la esperanza en medio de la desolación.

Mojados, completamente empapados, y tiritando de frío, desesperando de barco o de lancha, alzamos nuestros ojos cuando llegó el amanecer. La neblina todavía se extendía sobre el mar, la vacía linterna yacía aplastada en el fondo de la lancha. De pronto Queequeg se puso en pie llevándose la mano ahuecada al oído. Todos escuchamos un débil crujido, como de cabos y vergas, ahogado hasta entonces por la tormenta. El ruido se acercaba cada vez más; la espesa neblina pareció partirse por una enorme figura indefinida. Asustados, todos saltamos al mar cuando el barco finalmente surgió a la vista, avanzando directamente sobre nosotros a una distancia no mucho mayor que su eslora.

Flotando en las olas observamos la lancha abandonada; cómo se balanceó durante un instante y volteó bajo la proa del barco como una astilla en la base de una catarata; y entonces el enorme casco pasó sobre ella, y no se la vio más hasta que surgió, revolviéndose, a popa. De nuevo nadamos a ella, contra ella fuimos arrojados por el mar, y fuimos finalmente recogidos y depositados a salvo a bordo. Antes de que la borrasca se aproximara, las otras lanchas habían dejado sueltos sus peces y habían regresado al barco a tiempo. El barco nos había dado por perdidos, pero estaba todavía patrullando, por ver si por casualidad podía dar con algún vestigio de nuestro fenecer… un remo o una pértiga de lanza.