| CAPÍTULO XLV | EL AFFIDÁVIT |

|---|

| CAPÍTULO XLV | EL AFFIDÁVIT |

|---|

Con respecto a lo que pueda haber de narrativa en este libro y, más aún, a lo tocante indirectamente a uno o dos muy interesantes y curiosas particularidades en los hábitos de los cachalotes, el CAPÍTULO precedente, en su parte inicial, es tan importante como cualquiera que se encuentre en este volumen; pero su materia principal requiere ampliarse aún más, y más familiarmente, para que sea adecuadamente comprendida, y para, adicionalmente, dejar a un lado toda incredulidad que una profunda ignorancia del tema en su conjunto pueda inducir en algunas mentes, respecto a la natural veracidad de los principales puntos de este asunto.

No hago el esfuerzo de realizar esta parte de mi tarea metódicamente; sino que me conformaré con producir la impresión deseada mediante distintas citas de hechos conocidos en la práctica o de manera fiable por mí, como ballenero; y a partir de estas citas, supongo… la conclusión buscada se seguirá por sí misma de modo natural.

Primero: personalmente he conocido tres casos en los que una ballena, tras recibir un arpón, ha logrado escapar limpiamente y, tras un intervalo (en un caso de tres años), ha vuelto a ser alcanzada y muerta por la misma mano; momento en el que los dos hierros, ambos marcados por la misma cifra privada, han sido sacados del cuerpo. En el caso en el que transcurrieron tres años entre el lanzamiento de los dos arpones, pienso que podría haber sido algo más que eso, al darse que el hombre que los arrojó partió en un barco mercante en una expedición a África, desembarcó allí, se unió a una partida de exploradores y penetró mucho por el interior, por donde viajó durante un periodo de casi dos años, a menudo en situaciones de riesgo por causa de los salvajes, las serpientes, los tigres, las miasmas venenosas, aparte de todos los otros riesgos comunes inherentes a las expediciones en el corazón de regiones desconocidas. La ballena que había alcanzado, mientras tanto, también debió de haber emprendido sus viajes; sin duda circunnavegó tres veces el globo, frotando con sus flancos todas las costas de África; aunque en vano. Este hombre y esta ballena volvieron a encontrarse, y el uno derrotó a la otra. Digo que yo, yo mismo, he conocido tres casos similares a éste; que fue en dos de ellos en los que vi las ballenas alcanzadas; y que, en el segundo ataque, vi los dos hierros, con las respectivas marcas grabadas en ellos, sacados después del pez muerto. En el caso de los tres años, se dio la circunstancia de que ambas veces, la primera y la última, estaba yo en la lancha, y que en la última reconocí claramente una especie de peculiar enorme verruga bajo el ojo de la ballena, que había observado allí tres años antes. Digo tres años, pero estoy bastante seguro de que fue más que eso. Aquí, entonces, hay tres casos de los que yo personalmente conozco su veracidad; pero he escuchado muchos otros de personas cuya honradez en la materia no hay motivo de poner en cuestión.

Segundo: por muy ignorante que el mundo de tierra firme pueda ser de ello, en la pesquería de la ballena es bien sabido que han existido varios memorables casos históricos en los que en el océano una particular ballena ha sido notoriamente reconocible en momentos y lugares distantes. El porqué de que tal ballena llegara a ser así reconocida no se debió original y enteramente a sus peculiaridades corporales, en tanto que distintas de las de otras ballenas; pues por muy peculiar a ese respecto que cualquier ballena particular pueda ser, pronto se le ponen fin a sus peculiaridades matándola y refinándola hasta convertirla en un aceite peculiarmente valioso. No, la razón era ésta: que a partir de las fatales experiencias de la pesquería, pendía de tal ballena una terrible reputación de peligrosidad similar a la que pendía de Rinaldo Rinaldini, a tal punto que la mayoría de los pescadores, cuando era descubierta holgazaneando junto a ellos en el mar, se conformaban con saludarla mediante la mera aproximación de la mano a sus sombreros de hule, sin buscar cultivar una relación más íntima. De igual modo que algunos pobres diablos de tierra firme que conocen a algún irascible gran hombre en la calle le saludan comedidos, distantes, no vaya a ser que al profundizar en el vínculo reciban un sumario guantazo por su presunción.

Mas cada una de estas famosas ballenas no sólo disfrutó de gran celebridad individual… qué digo, podríais llamarlo renombre de oceánica amplitud: no sólo fue cada una famosa en vida, y ahora, tras la muerte, inmortal en historias del castillo, sino que les fueron reconocidos todos los derechos, privilegios y distinciones de un nombre; de hecho, poseyeron un nombre, tanto como Cambises o como César. ¿No fue así, oh, Jack de Timor, vos, afamado leviatán, marcado de cicatrices como un iceberg, que durante tanto tiempo acechasteis en el estrecho oriental de ese nombre, siendo vuestro chorrear visto frecuentemente desde la playa ornada de palmeras de Ombay? ¿No fue así, oh, Tom de Nueva Zelanda, vos, terror de todos los barcos de vapor que cruzaban sus estelas en la vecindad de la tierra del tatuaje? ¿No fue así, oh, Morquan, rey del Japón, cuyo excelso surtidor dicen que a veces asumía la semblanza de una cruz, blanca como la nieve sobre el cielo? ¿No fue así, oh, don Miguel, vos, ballena chilena, marcada como una vieja tortuga con místicos jeroglíficos en el lomo? En sencilla prosa, aquí hay cuatro ballenas tan conocidas para los estudiantes de la historia cetácea como Mario o Sila para el erudito clásico.

Mas esto no es todo. Tom de Nueva Zelanda y don Miguel, tras causar en varias ocasiones grandes estragos entre las lanchas de distintas naves, fueron finalmente perseguidos, sistemáticamente cazados, acosados y muertos por valerosos capitanes balleneros que izaron sus anclas con este expreso propósito, del mismo modo que el capitán Church de otros tiempos, al atravesar los bosques Narragansett, tenía en su mente capturar a aquel notorio asesino salvaje, Annawon, el cabecilla guerrero del indio rey Philip.

No sé dónde puedo encontrar mejor lugar que precisamente aquí, para hacer mención de una o dos cuestiones adicionales que a mí me parecen importantes, para de forma impresa establecer en todo aspecto lo razonable de la entera historia de la ballena blanca, de la catástrofe más específicamente. Pues éste es uno de esos descorazonadores casos en los que la verdad requiere tan completo respaldo como el engaño. Hasta tal punto son ignorantes muchos hombres de tierra firme de algunas de las más sencillas y más palpables maravillas del mundo, que sin ciertas indicaciones relativas a los simples hechos de la pesquería, históricos y de otro tipo, podrían rastrear en Moby Dick una monstruosa fábula, o todavía peor, y más detestable, una horrible e intolerable alegoría.

En primer lugar: aunque la mayoría de los hombres tiene alguna vaga y fugaz idea de los riesgos generales de la grandiosa pesquería, no poseen, sin embargo, nada que se asemeje a una concepción concreta y vívida de esos peligros, ni de la frecuencia con la que se repiten. Una razón, quizá, es que ni uno de cada cincuenta de los desastres y fallecimientos que se dan en la pesquería llega jamás a un registro público en puerto, por muy transitorio e inmediatamente olvidado que ese registro sea. ¿Suponéis que aquel pobre hombre, que quizá en este momento, atrapado por la estacha cerca de la costa de Nueva Guinea, está siendo arrastrado al fondo del mar por el leviatán que se sumerge… suponéis que el nombre de ese pobre hombre aparecerá en la necrológica del periódico que leeréis mañana durante vuestro desayuno? No, pues los correos entre aquí y Nueva Guinea son muy irregulares. De hecho, ¿alguna vez escuchasteis algo que pueda llamarse noticia cotidiana, directa o indirecta, de Nueva Guinea? Sin embargo, yo os digo que en el transcurso de una particular expedición, que entre muchas otras yo realicé en el Pacífico, hablamos con treinta barcos distintos, todos y cada uno de los cuales habían padecido algún fallecimiento causado por una ballena, varios de ellos más de uno, y tres habían perdido, cada uno, la tripulación de una lancha. ¡Por amor de Dios, sed parcos con vuestras lámparas y vuestras velas! No hay galón que queméis por el que no se haya vertido al menos una gota de sangre humana.

En segundo lugar: efectivamente, la gente tiene en tierra firme una idea indefinida de que la ballena es una enorme criatura de enorme poder; pero yo siempre me he encontrado con que al narrarles algún ejemplo específico de esta doble enormidad, de manera significativa me han felicitado por la gracia que tenía; cuando declaro por mi alma que no tenía más intención de ser gracioso que Moisés cuando escribió la historia de las plagas de Egipto.

Mas, afortunadamente, el punto especial que persigo aquí puede ser establecido por testimonio enteramente independiente del mío. Ese punto es éste: en algunos casos el cachalote es suficientemente potente, diestro y juiciosamente malintencionado como para, con genuina premeditación, desfondar, destrozar completamente y hundir un gran barco; y, lo que es más, el cachalote lo ha hecho.

Primero: en el año 1820 el barco Essex, capitán Pollard, de Nantucket, estaba navegando en el océano Pacífico. Un día vio chorros, arrió sus lanchas y dio caza a una manada de cachalotes. No mucho después varias de las ballenas estaban heridas; entonces, repentinamente, una ballena muy grande que escapaba de las lanchas se apartó de la manada y enfiló directamente hacia el barco. Lanzando su frente contra el casco, lo desfondó de tal manera que en menos de «diez minutos» se asentó y se sumergió. Ni una plancha superviviente suya ha sido vista desde entonces. Tras el más severo de los trances, parte de la tripulación alcanzó tierra en sus lanchas. De regreso a casa finalmente, el capitán Pollard volvió a navegar por el Pacífico al mando de otro barco, pero los dioses lo volvieron a hacer naufragar sobre rocas y rompientes desconocidos; por segunda vez su barco se perdió entero, y renunciando de inmediato al mar, nunca lo ha vuelto a tentar desde entonces. Hoy en día el capitán Pollard es residente de Nantucket. Yo he visto a Owen Chase, que fue primer oficial del Essex en el momento de la tragedia; he leído su sencilla y fiel narración; he conversado con su hijo; y todo esto a pocas millas del escenario de la catástrofe[65].

En segundo lugar: el barco Unión, también de Nantucket, se perdió en su totalidad en el año 1807 cerca de las Azores en un ataque similar, pero los detalles auténticos de esta catástrofe no he tenido nunca oportunidad de averiguarlos, aunque he escuchado a los cazadores de ballenas alusiones casuales a ellos de vez en cuando.

En tercer lugar: hace unos dieciocho o veinte años, el comodoro J…, que entonces comandaba una corbeta de guerra americana de primera clase, dio en estar cenando con un grupo de capitanes balleneros a bordo de un barco de Nantucket, en el puerto de Oahu, en las islas Sándwich. Girando la conversación hacia las ballenas, el comodoro se permitió ser escéptico en lo tocante a la sorprendente fortaleza que les era atribuida por los caballeros profesionales presentes. Perentoriamente negó, por ejemplo, que una ballena pudiera golpear su sólida corbeta de guerra de tal modo que le causara el equivalente a un dedal de fuga. Bien está; pero hay algo que viene después. Unas semanas más tarde, el comodoro zarpó en este inexpugnable navío hacia Valparaíso. Mas en el camino fue detenido por un corpulento cachalote que le suplicó tener con él unos instantes de trato confidencial. Ese trato consistió en propinar al navío del comodoro tal encontronazo que, con todas sus bombas funcionando, éste se dirigió directamente al puerto más cercano para tumbar el casco y reparar. No soy supersticioso, pero considero providencial la entrevista del comodoro con esa ballena. ¿No fue Saúl de Tarso convertido de su descreimiento por un sobresalto similar? Os lo digo, el cachalote no admite tonterías.

Os remitiré ahora a las expediciones de Langsdorff para una pequeña circunstancia que viene al caso, de particular interés para el escritor de lo presente. Langsdorff, por cierto, debéis saber, estuvo adscrito a la famosa expedición de exploración del almirante ruso Krusenstern a principios del siglo actual. El capitán Langsdorff comienza así su CAPÍTULO diecisiete.

«Hacia el trece de mayo nuestro barco estaba dispuesto para zarpar, y al día siguiente estábamos en mar abierto, en camino hacia Ochotsh. El tiempo era muy claro y bonancible, pero tan intolerablemente frío que nos veíamos obligados a mantener puesta nuestra ropa de piel. Durante algunos días tuvimos muy poco viento; no fue hasta el diecinueve que se levantó una impetuosa galerna del noroeste. Una ballena inusualmente grande, cuyo cuerpo era más grande que el propio barco, flotaba casi en la superficie del agua, pero no fue percibida por nadie a bordo hasta el momento en el que el barco, que iba a toda vela, estuvo casi encima, de manera que fue imposible evitar chocar contra ella. Estuvimos, así, expuestos al peligro más inminente, pues esta gigantesca criatura, elevando su lomo, alzó el barco al menos tres pies fuera del agua. Los mástiles se tambalearon y las velas se abatieron completamente, mientras nosotros, que estábamos abajo, instantáneamente saltamos a cubierta, llegando a la conclusión de que habíamos golpeado en alguna roca; en lugar de esto vimos al monstruo navegar alejándose con gran gravedad y solemnidad. El capitán D’Wolf puso en práctica inmediatamente las bombas para examinar si la nave había sufrido algún daño del golpe, aunque muy felizmente descubrimos que había escapado completamente indemne.»

Ahora bien, el capitán D’Wolf, aquí aludido como comandante del barco en cuestión, es nativo de Nueva Inglaterra, y tras una larga vida de inusuales aventuras como capitán, reside en la actualidad en la villa de Dorchester, cerca de Boston. Yo tengo el honor de ser sobrino suyo. Le he interrogado, en concreto, respecto a este pasaje de Langsdorff. Corrobora cada palabra. El barco, sin embargo, no era grande en modo alguno: un navío ruso construido en la costa de Siberia y comprado por mi tío tras malbaratar la nave en la que había zarpado de su puerto de origen.

En ese fluctuante y varonil libro de aventuras de antaño, tan lleno también de sinceras maravillas… la expedición de Lionel Wafer, uno de los viejos camaradas del venerable Dampier… encontré registrada una pequeña historia, similar a la recién citada de Langsdorff, que no puedo evitar insertar aquí como ejemplo corroborativo, si es que tal fuera necesario.

Lionel, al parecer, estaba en camino a «John Ferdinando», como llama a la moderna Juan Fernández. «En nuestro trayecto hacia allí», dice, «alrededor de las cuatro de la mañana, cuando estábamos a unas cuatrocientas cincuenta leguas de la costa de América, nuestro barco sintió un terrible golpe, que puso a nuestros hombres en un estado de consternación tal, que apenas sabían qué pensar, o decir dónde estaban; y todos empezaron a prepararse para la muerte. Y, efectivamente, el golpe fue tan repentino y violento, que dimos por sentado que el barco había golpeado contra una roca; pero cuando el asombro hubo pasado un poco, lanzamos el plomo, y sondeamos, y no tocamos fondo. * * * *

»Lo repentino del choque hizo a los cañones saltar en sus cureñas, y varios de los hombres salieron despedidos de los coys. ¡El capitán Davis, que estaba acostado con la cabeza encima de un cañón, fue lanzado fuera de su cabina!» Lionel continúa entonces para imputar el choque a un terremoto, y parece fundamentar la imputación afirmando que un gran terremoto, más o menos sobre ese momento, provocó, efectivamente, grandes daños en tierras españolas. Pero no me extrañaría mucho que, en la oscuridad de esa temprana hora de la mañana, el choque hubiera sido en realidad causado por una ballena no avistada, que hubiera golpeado verticalmente el casco desde abajo.

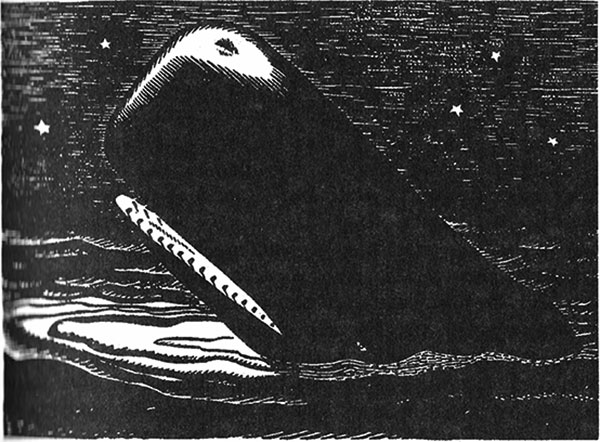

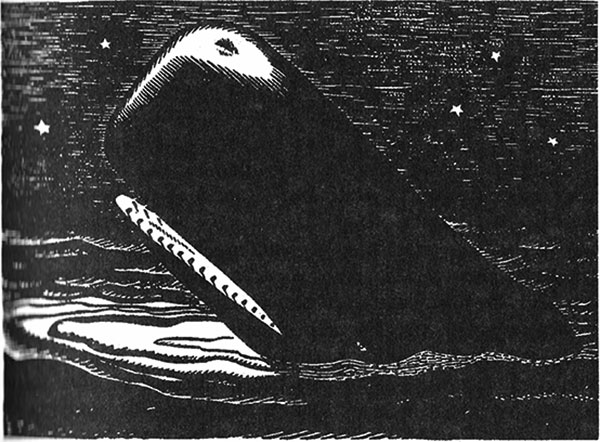

Podría proceder con varios ejemplos más, conocidos por mí de una u otra manera, del gran poder y de la ocasional malignidad del cachalote. En más de un caso se le ha visto no sólo acosar a las lanchas atacantes hasta hacerlas volver a sus barcos, sino también perseguir al propio barco, y resistir mucho tiempo todas las lanzas arrojadas sobre él desde cubierta. El barco inglés Pusie Hall puede contar una historia de esta rúbrica; y por lo que respecta a su fortaleza, dejadme decir que ha habido ejemplos en los que las estachas sujetas a un cachalote que huye en una bonanza han sido transferidas al barco, y allí aseguradas; arrastrando la ballena su gran casco por el agua como un caballo arrancando a andar con un carro. De nuevo, obsérvase muy a menudo que si al cachalote, una vez arponeado, se le deja tiempo para rehacerse, entonces actúa no tanto con rabia ciega, sino con premeditadas y deliberadas intenciones de destrucción hacia sus perseguidores; y no es sin mostrar cierta elocuente indicación de su carácter que, al ser atacado, frecuentemente abrirá la boca, y la mantendrá en esa aterradora expansión varios minutos consecutivos. Pero he de contentarme con una única y concluyente ilustración más; una notable y muy significativa, gracias a la cual no podréis evitar ver que el acontecimiento más asombroso de este libro no sólo está corroborado por simples hechos de la época actual, sino que estas cosas asombrosas (como todas las cosas asombrosas) son meras repeticiones de los siglos; de manera que por millonésima vez decimos amén junto a Salomón… Verdaderamente, no hay nada nuevo bajo el sol.

En el siglo sexto de la cristiandad vivió Procopio, un magistrado cristiano de Constantinopla, en los días en los que Justiniano era emperador y Belisario general. Como muchos saben, Procopio escribió la historia de su propia época, un trabajo de inusual valor en todo aspecto. Las mejores autoridades siempre le han considerado un historiador muy fiable y no exagerado, salvo en uno o dos particulares que no afectan en modo alguno al asunto que ahora va a ser mencionado.

Ahora bien, en esa historia suya, Procopio menciona que durante el término de su prefectura en Constantinopla, se capturó un gran monstruo marino en la vecindad del Propontis, o Mar de Marmora, después de que destruyera naves ocasionalmente en esas aguas durante un periodo de más de cincuenta años. Un hecho así recogido en la historia esencial no puede ser fácilmente negado. Tampoco hay razón alguna para que lo sea. De qué especie concreta era este monstruo marino, no se dice. Pero dado que destruía barcos, y también dadas otras razones, debió de haber sido una ballena; y yo me inclino con fuerza a pensar en un cachalote. Y os diré por qué. Durante mucho tiempo yo imaginaba que el cachalote siempre había sido desconocido en el Mediterráneo y en las aguas profundas que conectan con él. Incluso ahora estoy seguro de que esos mares no son, y quizá nunca puedan ser, en el actual estado de cosas, un lugar para su habitual gregaria querencia. Pero recientemente investigaciones adicionales me han demostrado que en tiempos modernos ha habido casos aislados de presencia del cachalote en el Mediterráneo. Me han dicho, de fuente fiable, que en la costa de la Barbaría un tal comodoro Davis, de la marina británica, encontró el esqueleto de un cachalote. Ahora bien, lo mismo que una nave de guerra pasa a través de los Dardanelos, así un cachalote podría, por la misma ruta, pasar del Mediterráneo al Propontis.

En el Propontis, por lo que he podido saber, no se encuentra esa peculiar sustancia llamada copépodo, el alimento de la ballena franca. Pero tengo toda razón para creer que el alimento del cachalote —el calamar o jibia gigante— se oculta en el fondo de ese mar, pues en su superficie se han encontrado grandes criaturas de esa clase, si bien en modo alguno las más grandes. Si unís, entonces, adecuadamente estas afirmaciones, y razonáis sobre ellas un poco, percibiréis claramente que, según todo humano razonamiento, el monstruo marino de Procopio, que durante medio siglo desfondó los barcos del emperador romano, con toda probabilidad debió de haber sido un cachalote.