| CAPÍTULO XLIV | LA CARTA |

|---|

| CAPÍTULO XLIV | LA CARTA |

|---|

Si tras la tempestad que hubo la noche posterior a esa irracional ratificación de su propósito junto a su tripulación hubierais seguido al capitán Ajab abajo, a su cabina, le hubierais visto ir a una alacena en el yugo, y sacar un gran rollo arrugado de amarillentas cartas marinas, y desplegarlas ante sí sobre su mesa atornillada al suelo. Sentándose entonces a ella, le hubierais visto estudiar atentamente las diferentes líneas y sombreados que allí se mostraban a sus ojos; y con lento pero firme lápiz trazar rumbos adicionales sobre espacios que antes estaban en blanco. A intervalos acudía a pilas de antiguos cuadernos de bitácora que había a su lado, en los que estaban registradas las épocas y los lugares en los que, en distintas expediciones anteriores de diversos barcos, se habían visto o capturado cachalotes.

Mientras así estaba ocupado, la pesada lámpara de peltre suspendida de cadenas sobre su cabeza se balanceaba continuamente con el movimiento del barco, y lanzaba sin cesar brillos cambiantes y sombras de líneas sobre su arrugada frente, tanto que casi parecía que, a la vez que él marcaba líneas y rumbos en las arrugadas cartas, algún invisible lápiz también trazaba líneas y rumbos sobre la carta profundamente marcada de su frente.

Mas no era esta noche, en particular, en la que, en la soledad de su cabina, Ajab así cavilaba sobre sus cartas. Casi cada noche eran desplegadas; casi cada noche algunas marcas de lápiz eran borradas y otras eran sustituidas. Pues, con las cartas de los cuatro océanos ante sí, Ajab estaba hilando un dédalo de corrientes y torbellinos orientado al más certero logro de ese monomaníaco pensamiento de su alma.

Ahora bien, para cualquiera no plenamente familiarizado con las costumbres de los leviatanes, el buscar de ese modo una solitaria criatura en los océanos sin cerco de este planeta podría parecer una tarea absurdamente irrealizable. Mas no era así para Ajab, que conocía las características de todas las mareas y corrientes; y que calculando a partir de ahí los desplazamientos del alimento del cachalote, y teniendo en cuenta, además, las épocas regulares, comprobadas, para su caza en latitudes concretas, podía llegar a suposiciones razonables, casi cercanas a certidumbres, relativas al día más apropiado para estar en este o ese caladero en busca de su presa.

En efecto, tan comprobado está el hecho relativo a la periodicidad de la recurrencia del cachalote en aguas concretas, que muchos cazadores creen que si se le pudiera observar y estudiar atentamente a lo largo de todo el mundo, si los cuadernos de bitácora de la totalidad de la flota ballenera se cotejaran cuidadosamente, entonces se descubriría que las migraciones del cachalote igualaban en invariabilidad a las de los bancos de arenques o a las de los vuelos de las golondrinas. Sobre esta sugerencia se han realizado intentos de construir elaboradas cartas migratorias del cachalote[64].

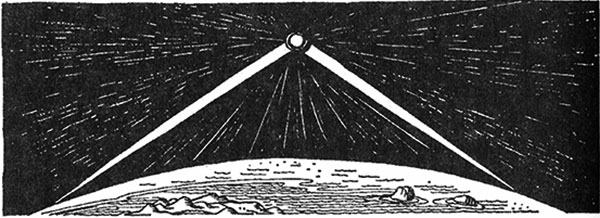

Aparte, al efectuar una travesía desde un área de alimentación a otra, los cachalotes, guiados por algún infalible instinto —digamos, más bien, información secreta de la deidad—, nadan principalmente en vetas, tal como se las denomina; continuando su camino por una línea oceánica dada con tal indesviada exactitud, que ningún barco jamás, siguiendo carta alguna, navegó su curso con un diezmo de semejante maravillosa precisión. Aunque en estos casos la dirección adoptada por una ballena particular sea recta como la paralela de un topógrafo, y aunque la línea de avance esté estrictamente confinada a su propia inevitable y directa estela, aun así, la arbitraria veta en la que en estas ocasiones se dice que nada abarca generalmente varias millas de anchura (más o menos, ya que las vetas se supone que se expanden o se contraen); pero nunca excede el barrido visual de los topes del barco ballenero cuando se desliza circunspectamente por esa mágica zona. El resultado es que en temporadas concretas, dentro de esa anchura y a lo largo de ese camino, pueden buscarse las ballenas migratorias con gran confianza.

Y de ahí que no sólo en momentos cotejados y en bien conocidas áreas de alimentación podía Ajab esperar encontrar su presa; sino que, al cruzar las más amplias extensiones de agua entre esas zonas, podía, gracias a su arte, situarse de camino en tiempo y lugar de tal manera como para ni siquiera entonces estar totalmente carente de la posibilidad de un encuentro.

Hubo una circunstancia que a primera vista pareció enmarañar su delirante y aun así metódico plan. Aunque puede que no fuera así en realidad. A pesar de que los gregarios cachalotes pasan temporadas regulares en áreas de alimentación concretas, no obstante, no puedes en general tener la certeza de que las manadas que frecuentaron tal y cual longitud y latitud, digamos este año, resultarán ser exactamente las mismas que aquellas que fueron localizadas allí la temporada precedente; si bien hay peculiares e incuestionables ejemplos en los que lo contrario ha resultado cierto. La misma observación, en general, sólo que dentro de un límite menos amplio, se aplica a los solitarios y ermitaños de entre los cachalotes maduros envejecidos. De manera que aunque Moby Dick hubiera sido visto en un año anterior, por ejemplo, en lo que se conoce como el caladero de las Seychelles, en el océano Índico, o en Volcano Bay, en la costa japonesa, aun así, no se infería que si el Pequod visitara cualquiera de estos puntos en cualquier subsecuente temporada análoga, infaliblemente lo encontraría allí. Mismo así para algunas otras áreas de alimentación donde a veces se había mostrado. Todos esos parecían sólo sus lugares de paso y, por así decirlo, sus casuales posadas oceánicas, no sus lugares de residencia prolongada. Y donde antes se ha hablado de las posibilidades de Ajab de lograr su objetivo, sólo se ha aludido a cualquier posibilidad extra, adyacente y antecedente de alcanzar un momento y un lugar concretos en el que todas las posibilidades se convertirían en probabilidades, y como Ajab confiadamente pensaba, cada probabilidad en lo inmediato a una certidumbre. Ese concreto momento y lugar estaba agrupado en una expresión técnica: la temporada alta del ecuador. Pues allí y entonces, durante varios años consecutivos, Moby Dick había sido periódicamente avistado, residiendo cierto tiempo en aquellas aguas, lo mismo que en su giro anual el sol vaga durante un intervalo previsto por cada uno de los signos del zodiaco. Allí había sido también donde habían tenido lugar la mayoría de los encuentros mortales con la ballena blanca; allí las olas estaban historiadas con sus lances; allí también estaba ese trágico lugar donde el monomaníaco viejo había hallado el terrible motivo de su venganza. Mas dada la cauta exhaustividad y observante vigilancia con la que Ajab lanzaba su meditabunda alma a esta resuelta cacería, no se permitiría a sí mismo basar todas sus esperanzas sobre el singular hecho capital arriba mencionado, por muy favorable que pudiera ser para esas esperanzas; y tampoco en el insomnio de su juramento podía él aquietar en tal grado su alterado corazón como para posponer toda búsqueda entretanto.

Ahora bien, el Pequod había zarpado de Nantucket justamente al inicio de la temporada alta del ecuador. Ningún viable denuedo podía entonces permitir a su comandante realizar la gran travesía hacia el sur, doblar el cabo de Hornos y, recorriendo después sesenta grados de latitud, llegar al Pacífico ecuatorial a tiempo de cazar allí. Por lo tanto, debía esperar a la temporada siguiente. Es posible quizá, no obstante, que la prematura hora de la partida del Pequod hubiera sido ocultamente seleccionada por Ajab con vistas a esta misma disposición. Pues ante él había un intervalo de trescientos sesenta y cinco días y noches; un intervalo que, en lugar de aguantar impacientemente en tierra, transcurriría para él en una miscelánea cacería; si había fortuna, la ballena blanca, al pasar sus vacaciones en mares muy alejados de sus áreas de alimentación, podría emerger su arrugada frente en el golfo Pérsico, o en la bahía de Bengala, o en los mares de la China, o en cualesquiera otras aguas frecuentadas por su especie. De manera que los monzones, los pamperos, los noroestes, los harmattans, los alisios, cualquier viento, excepto el levante y el simún, podían impulsar a Moby Dick al taimado y zigzagueante círculo mundial de la circunnavegadora estela del Pequod.

Pero dando todo esto por sentado, no obstante, considerada discreta y fríamente, ¿no parece ésta una idea demente: que lo mismo que un muftí de barba blanca en las callejuelas de Constantinopla, una solitaria ballena en el ancho océano sin límites, aun siendo encontrada, pueda considerarse susceptible de un reconocimiento individual por parte de su cazador? No. Pues la peculiar frente blanca como la nieve de Moby Dick, y su joroba, blanca como la nieve, no podían ser sino inconfundibles. ¿Y acaso no he tomado el registro de la ballena, murmuraba Ajab para sí, cuando tras especular sobre sus cartas hasta mucho más tarde de la medianoche, se dejaba llevar por fantasías… No he tomado su registro, y va a escapárseme? ¡Sus anchas aletas están perforadas y festoneadas como la oreja de una oveja perdida! Y ahí su enajenada mente se lanzaba a una carrera sin aliento; hasta que le sobrevenía la fatiga y el desmayo de la reflexión y buscaba recobrar su fortaleza en el aire despejado de cubierta. ¡Ah, Dios!, qué trances de tormento soporta el hombre que está consumido por un deseo de venganza insatisfecho. Duerme con las manos apretadas; y se despierta con sus propias sanguinolientas uñas en las palmas de sus manos.

A menudo, cuando obligado a dejar su coy a causa de agotadores e intolerablemente vívidos sueños de la noche, que retomando sus propios intensos pensamientos del día los arrastraban en medio de un fragor de frenesíes, y los hacían girar una y otra vez en rededor de su ardiente cerebro, hasta que la propia pulsación de su punto vital se convertía en insufrible angustia; y cuando, como a veces era el caso, estos espirituales espasmos suyos jalaban su ser desde sus cimientos, y una sima parecía abrirse en él, desde la que surgían bífidas llamaradas y relámpagos, y abominables demonios le solicitaban para que se tirara abajo entre ellos; cuando este infierno en su interior abría sus fauces bajo él, un grito salvaje se escuchaba a lo largo y ancho del barco; y, con centelleantes ojos, Ajab surgía de golpe desde su camarote, como si escapara de una cama que estuviera ardiendo. Sin embargo, quizá, éstos, en lugar de ser los irreprimibles síntomas de alguna debilidad latente, o de algún temor a su propia determinación, no eran sino las más simples pruebas de su intensidad. Pues en esos momentos el demente Ajab, el maquinador, insatisfecho, tozudo cazador de la ballena blanca; este Ajab que había ido a su coy no era el agente que así le hacía salir de golpe del mismo, horrorizado. Este último era el eterno, vivo principio o alma en él; y en el sueño, al estar temporalmente disociado de la mente caracterizante, que en otras ocasiones empleaba como su vehículo exterior o agente, espontáneamente buscaba escapar de la abrasadora contigüidad de la frenética entidad, de la cual, por el momento, ya no era parte integrante. Mas como la mente no existe a no ser ligada al alma, es por eso por lo que debió haber sido que, en el caso de Ajab, al ceder todos sus pensamientos y fantasías a su único supremo propósito, ese propósito, por su propia pura raigambre de voluntad, imponíase contra dioses y diablos en una especie de autoasumido, independiente ser, suyo propio. Y no sólo eso, sino que podía vivir y arder despiadadamente, mientras que la vitalidad común a la que estaba agrupado huía horrorizada del indeseado e inengendrado alumbramiento. Por tanto, el atormentado espíritu que refulgía desde los ojos corporales cuando lo que parecía Ajab salía apresuradamente de su aposento era durante ese momento nada más que algo vacío, un informe ser sonámbulo, un rayo de viva luz, efectivamente, aunque sin un objeto que colorear y, por tanto, una vacuidad en sí mismo. Que Dios os ayude, viejo, vuestros pensamientos han creado una criatura en vos y de aquel cuyo intenso pensar de ese modo hace de él un Prometeo, un buitre se alimenta por siempre de su corazón; ese buitre es la propia criatura que él crea.