| CAPÍTULO XLI | MOBY DICK |

|---|

| CAPÍTULO XLI | MOBY DICK |

|---|

Yo, Ismael, era uno de aquella tripulación; mis gritos se habían alzado junto a los demás; mi juramento había sido soldado junto a los suyos; y por temor del pavor en mi alma, más fuerte grité, y más remaché y roblé mi juramento. En mí había una sensación salvaje, mística y leal; la inextinguible contienda de Ajab parecía mía. Con ávidos oídos escuché la historia de ese monstruo asesino contra el cual yo y todos los demás habíamos prestado nuestros juramentos de violencia y venganza.

Desde hacía algún tiempo, aunque sólo a intervalos, la desasistida y seclusa ballena blanca había batido esos incivilizados mares más frecuentados por los balleneros del cachalote. Pero no todos sabían de su existencia; comparativamente, sólo unos pocos la habían visto siendo conscientes de hacerlo; mientras que el número de los que hasta el momento, en realidad y en conciencia, le habían presentado batalla era ciertamente pequeño. Pues a causa del gran número de buques balleneros; de la forma desordenada en que estaban esparcidos sobre la entera circunferencia acuática, siguiendo muchos de ellos aventuradamente su batida por solitarias latitudes, de manera que a lo largo de una docena continua de meses, o más, raramente o nunca encontraban ni una sola vela confidente de cualquier clase; de la descomunal longitud de cada distinta expedición; de la irregularidad de las épocas para zarpar desde puerto; todo ello, junto con otras circunstancias directas e indirectas, entorpecía enormemente la difusión, a través del conjunto de la flota ballenera mundial, de los especiales sucesos individualizadores referidos a Moby Dick. No había duda de que varias embarcaciones informaban haber encontrado, en tal o en cual momento, o en tal o en cual meridiano, un cachalote de inusual magnitud y malignidad; la cual ballena, tras causar grandes desgracias a sus atacantes, se les había escapado limpiamente: para algunas mentes no era presunción impropia, digo, que la ballena en cuestión no podía haber sido otra que Moby Dick. Sin embargo, como la pesquería del cachalote recientemente se había distinguido por trances diversos y no infrecuentes de gran ferocidad, ingenio y malicia por parte del monstruo atacado, era debido a eso que todos los que por accidente habían presentado batalla a Moby Dick sin saberlo; esos cazadores quizá en su mayor parte estaban conformes con atribuir el terror particular que generaba más a los peligros de la pesquería del cachalote en general que a la causa individual. De esa manera sobre todo había sido hasta el momento popularmente contemplado el infortunado encuentro entre Ajab y la ballena.

Y por lo que respecta a aquellos que, habiendo sabido previamente de la ballena blanca, por azar la avistaron, al principio del asunto todos, casi, habían arriado tras ella con tanto ímpetu y osadía como tras cualquier otra ballena de esa especie. Pero a la larga tales calamidades resultaron de estos asaltos… no limitadas a esguinces en muñecas y tobillos, o extremidades rotas, o voraces amputaciones… sino fatales hasta el grado último de la fatalidad, acumulando y apilando esos repetidos y desastrosos reveses todos sus terrores sobre Moby Dick; tales sucesos habían contribuido en gran medida a hacer flaquear la fortaleza de muchos bravos cazadores a los que la historia de la ballena blanca había acabado por llegar.

Tampoco los incontrolados rumores de todo tipo dejaron de exagerar, y aún más acentuar, el horror de las historias ciertas de estos mortales encuentros. Pues los rumores legendarios no sólo surgen de manera natural del propio cuerpo de todos los acontecimientos sorprendentes y terribles… del mismo modo que el tronco caído procrea sus propios hongos; sino que, en la vida marítima mucho más que en la de tierra firme, los rumores incontrolados abundan siempre que existe alguna realidad adecuada a la que puedan adherirse. Y de la misma manera que el mar sobrepasa a la tierra en este asunto, así la pesquería de la ballena sobrepasa a cualquier otro tipo de actividad marítima en la fascinación y el espanto de los rumores que a veces circulan por ella. Pues no sólo no están exentos los pescadores de la ballena, como colectividad, de la ignorancia y superstición hereditaria de todos los marineros; sino que, de todos los marineros, son ellos, con total seguridad, los que más directamente son puestos en contacto con todo lo que es pavorosamente sobrecogedor en el mar; ellos no sólo observan cara a cara sus más grandes portentos, sino que los combaten, mano contra mandíbula. Solo, en tan remotas aguas que aunque navegarais mil millas y recorrierais mil costas no llegaríais a ningún hogar labrado en piedra, ni a lugar acogedor alguno bajo esa parte del sol; en tales latitudes y longitudes, persiguiendo además el designio que persigue, el pescador de la ballena está rodeado de influjos que tienden todos a preñar su fantasía de una profusión de pujantes alumbramientos.

No es sorprendente, pues, que adquiriendo siempre volumen por el mero tránsito sobre los más amplios espacios de las aguas, los engrandecidos rumores sobre la ballena blanca finalmente incorporaran en sí todo tipo de mórbidas insinuaciones y semiformadas fetales sugerencias de potencias sobrenaturales, que al fin revistieron a Moby Dick de nuevos terrores no alumbrados por nada que se manifieste visiblemente. Así que en muchos casos finalmente se produjo tal pánico, que pocos de los que habían sabido de la ballena blanca, al menos a través de esos rumores, pocos de esos cazadores deseaban afrontar los peligros de su mandíbula.

Pero aún había otras y más vitales influencias efectivas en juego. Ni siquiera en el día de hoy ha desaparecido de las mentes de los pescadores de la ballena, como tal colectividad, la reputación original del cachalote en cuanto temidamente diferenciado de todas las demás especies de leviatán. Algunos hay en este día entre ellos que, aunque apropiadamente atentos y valerosos al presentar batalla a la ballena de Groenlandia o ballena franca, quizá… bien por inexperiencia profesional, o por incompetencia o flaqueza, rechazarían un enfrentamiento con el cachalote; en cualquier caso, hay muchos pescadores de ballena, en especial entre esas naciones balleneras que no navegan bajo bandera americana, que nunca han entrado en contacto de manera hostil con el cachalote, y cuyo único conocimiento del leviatán está limitado al innoble monstruo perseguido primitivamente en el norte. Sentados en sus escotillas, estos hombres, con infantil atención y reverencia, propias de un relato al calor de la chimenea, escucharán las brutales y extrañas historias de la pesquería de la ballena del sur. Y no hay lugar en el que la preeminente colosalidad del gran cachalote no sea comprendida con mayor sensibilidad que a bordo de esas proas que lo dan caza.

Y como si la realidad de su poder ahora comprobada pudiera en legendarios tiempos pasados haber arrojado su sombra sobre él, encontramos algunos naturalistas teóricos —Olassen y Povelsen— que declaran que el cachalote no sólo es terror para cualquier otra criatura del mar, sino también que es tan increíblemente feroz que está continuamente sediento de sangre humana. Y estas impresiones, u otras casi similares, no desaparecieron hasta una época tan reciente como la de Cuvier. Pues en su Historia Natural el propio barón afirma que al ver al cachalote todos los peces (incluyendo los tiburones) «experimentan el más vívido terror», y «a veces, en la precipitación de su huida, se arrojan contra las rocas con tal violencia, que les causa la muerte instantánea». Y por mucho que la experiencia general de la pesquería pueda enmendar informes semejantes a éstos; aun así, en su plena atrocidad, incluyendo el tema de la sed de sangre de Povelsen, la supersticiosa creencia en ellos es revivida en las mentes de los cazadores en ciertas vicisitudes de su profesión.

Así que, sobrecogidos por los rumores y portentos a él referentes, no pocos de los pescadores recordaban, en alusión a Moby Dick, los antiguos días de la pesquería del cachalote, cuando muchas veces resultaba difícil convencer a experimentados pescadores de ballena franca para embarcarse en los peligros de esta nueva y osada campaña; quejándose tales hombres de que aunque otros leviatanes podían ser perseguidos con expectativas, perseguir y apuntar con la lanza a una aparición tal como el cachalote no era, sin embargo, para el hombre mortal. Que intentarlo, inevitablemente conduciría a resultar despedazado a una pronta eternidad. Sobre este tema existen algunos notables documentos que pueden ser consultados.

No obstante, algunos hubo que incluso a pesar de estas cuestiones estaban dispuestos a dar caza a Moby Dick; y todavía un número mayor que, habiendo dado en oír de él sólo vaga y distantemente, sin los detalles específicos de ninguna calamidad concreta, y sin los aditamentos supersticiosos, eran lo suficientemente osados como para no huir de la batalla si se presentaba.

Una de las excéntricas sugerencias referidas, de entre las que llegaron finalmente a estar asociadas con la ballena blanca en las mentes de los supersticiosamente inclinados, era la ultraterrenal ocurrencia de que Moby Dick era ubicuo; de que en verdad se le había visto en latitudes opuestas en un solo y mismo instante de tiempo.

Y crédulas como tales mentes debieron de haber sido, no estaba esta ocurrencia totalmente desprovista de alguna débil muestra de supersticiosa probabilidad. Pues lo mismo que los secretos de las corrientes de los mares nunca han sido aún revelados, ni siquiera ante las más eruditas investigaciones, así las vías ocultas del cachalote bajo la superficie siguen siendo en gran parte desconocidas para sus perseguidores; y de tiempo en tiempo han originado las más curiosas y contradictorias especulaciones sobre ellas, en especial relativas a las misteriosas maneras por las cuales, tras sumergirse a gran profundidad, se transporta a sí mismo con tan grande prontitud hasta los puntos más dilatadamente distantes.

Es algo bien conocido, tanto para los buques balleneros ingleses como para los americanos, y también algo asentado en autorizado registro hace años por Scoresby, que se han capturado algunas ballenas muy al norte del Pacífico, en cuyos cuerpos se han encontrado los garfios de arpones lanzados en los mares de Groenlandia. Y no ha de ser negado que en algunos de estos casos se ha declarado que el intervalo de tiempo entre los dos asaltos no podría haber excedido a muchos días. De ahí, por inferencia, algunos balleneros han supuesto que el pasaje al noroeste, durante tanto tiempo un problema para el hombre, nunca ha sido un problema para la ballena. De manera que aquí, en la auténtica experiencia vital de hombres vivos, los prodigios relatados en tiempos antiguos sobre la montaña Strella del interior de Portugal (cerca de cuya cumbre se decía que había un lago en el que los pecios de barcos salían flotando a la superficie); y aquella todavía más prodigiosa historia de la fontana de Aretusa, cerca de Siracusa (cuyas aguas se creía que habían venido desde Tierra Santa por un pasaje subterráneo); estas fabulosas narraciones resultan contrapesadas casi en su totalidad por las realidades de los balleneros.

Forzados, pues, a familiarizarse con prodigios tales como éstos, y sabiendo que tras intrépidos y repetidos ataques la ballena blanca había escapado viva; no puede ser motivo grande de sorpresa que algunos balleneros fueran aún más lejos en sus supersticiones; declarando a Moby Dick no sólo ubicuo, sino inmortal (pues la inmortalidad sólo es la ubicuidad en el tiempo); que aunque en sus flancos se plantaran arboledas de lanzas, aún se alejaría nadando, indemne; o que si, efectivamente, alguna vez se le llegara a hacer chorrear sangre espesa, tal visión sólo sería un espectral engaño, pues de nuevo en olas no ensangrentadas, a cientos de leguas de distancia, su impoluto surtidor sería avistado otra vez.

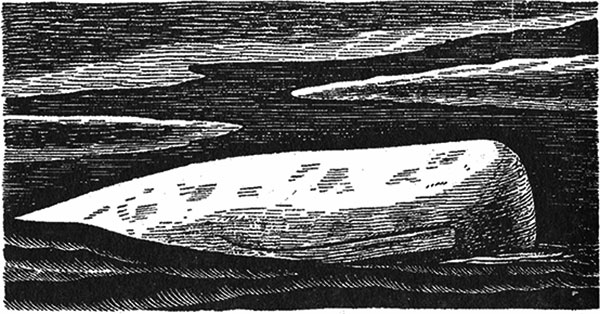

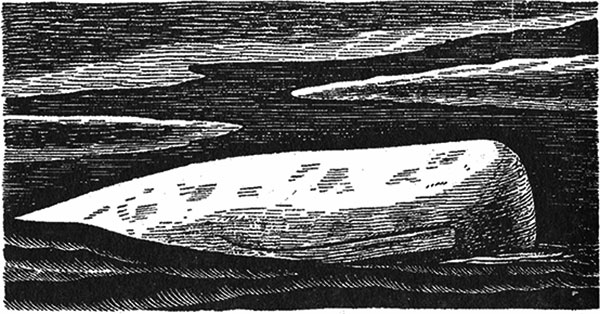

Mas incluso desprovisto de estas sobrenaturales presunciones, suficiente había en la terrenal constitución e incontestable carácter del monstruo como para avivar la imaginación con inusual vigor. Pues no era tanto su desmedida mole, que de tal manera lo distinguía de otros cachalotes, sino, como se profirió en otro lugar… una peculiar frente arrugada, blanca como la nieve, y una alta y piramidal joroba blanca. Éstos eran sus rasgos prominentes, los signos por los que, incluso en los ilimitados mares no cartografiados, desde una gran distancia revelaba su identidad a aquellos que lo conocían.

El resto de su cuerpo estaba de tal manera moteado, y jaspeado, y veteado con el mismo color de sudario, que al final se había granjeado el distintivo apelativo de la ballena blanca; un nombre sin duda literalmente justificado por su vívido aspecto cuando se le veía deslizándose a mediodía por un oscuro mar azul, dejando una vía láctea en estela de cremosa espuma, toda espolvoreada de pavesas doradas.

Y no era tanto su inusual magnitud, ni su notable color, ni tampoco su deformada mandíbula inferior, lo que investía a la ballena con espontáneo terror, sino la inaudita e inteligente malignidad, de la que, según relatos concretos, había dado muestras una y otra vez en sus ataques. Más que nada, sus traicioneras retiradas causaban mayor desaliento, quizá, que ninguna otra cosa. Pues, al nadar delante de sus exultantes perseguidores, con todo síntoma aparente de sobresalto, varias veces se había sabido de él que había girado repentinamente y, arremetiendo contra ellos, bien había desfondado sus lanchas, o bien los había obligado a regresar aterrorizados al barco.

Ya varias desgracias se habían sumado a su caza. Mas aunque desastres similares, por poco que fueran divulgados en tierra, no eran en modo alguno inusuales en la pesquería; aun así, en la mayor parte de los incidentes, tal parecía la infernal premeditación de ferocidad de la ballena blanca, que todos los desmembramientos o muertes que causaba no eran enteramente considerados como si hubieran sido perpetrados por un agente no inteligente.

Juzgad, entonces, a qué grados de inflamada y desvariada furia se veían impelidas las mentes de sus más desesperados cazadores, cuando en medio de las astillas de las trituradas lanchas, y de los miembros de despedazados camaradas que se hundían, salían nadando de entre los blancos coágulos de la terrible ira de la ballena a la exasperante y serena luz solar, que sonreía persistentemente, como en un alumbramiento o una boda.

Sus tres lanchas desfondadas a su alrededor, y remos y hombres girando ambos en los remolinos, un capitán, tomando el cuchillo de la estacha de su quebrada proa, se había abalanzado sobre la ballena como un duelista de Arkansas sobre su enemigo, buscando ciegamente, con una hoja de seis pulgadas, alcanzar la vida profunda de brazas de la ballena. Ese capitán había sido Ajab. Y entonces había sido cuando, barriendo súbitamente bajo él su mandíbula inferior de forma de hoz, Moby Dick había cercenado la pierna de Ajab lo mismo que un segador una hoja de hierba en el césped. Ningún turco de turbante, ningún sicario veneciano o malayo podría haberle herido con mayor malevolencia aparente. Poca razón había entonces para dudar de que desde aquel encuentro casi fatal, Ajab hubiera albergado una fiera vindicación contra la ballena; caído por ello hasta tal punto en su frenética morbidez, finalmente había llegado a identificar con ella no sólo todas sus desgracias corporales, sino también sus agravios intelectuales y espirituales. La ballena blanca nadaba ante él como la monomaníaca encarnación de todas las malévolas potencias que algunos hombres de naturaleza profunda sienten roer en su interior, hasta que quedan viviendo con medio corazón y medio pulmón. Esa intangible malignidad que ha existido desde los inicios; a cuyo dominio incluso los modernos cristianos adscriben una mitad de los mundos; que los antiguos ofitas del Oriente reverenciaron en su estatua diablo… Ajab no se inclinó y la adoró, como ellos; sino que, transfiriendo delirantemente su noción a la aborrecida ballena blanca, mutilado como estaba, se arrojó contra ella. Todo lo que más enloquece y atormenta; todo lo que turba las salvaguardias de las cosas; toda verdad con malevolencia en sí; todo lo que parte los nervios y embota el cerebro; todos los sutiles luciferismos de la vida y el pensamiento; toda maldad estaba para el demente Ajab visiblemente personificada y transformada en algo susceptible de ser atacado, en Moby Dick. Él amontonaba sobre la blanca joroba de la ballena la suma de toda la rabia y todo el odio colectivo sentido por su entera estirpe, desde Adán; y luego, como si su pecho fuera un mortero, hacía estallar sobre ella el caliente proyectil de su corazón.

No es probable que esta monomanía suya surgiera instantáneamente en el preciso momento de su desmembración corporal. Pues al abalanzarse sobre el monstruo, cuchillo en mano, sólo había dado rienda suelta a una repentina y apasionada animosidad física; y cuando recibió el embate que le desgarró probablemente sintió tan sólo la agonizante laceración corporal, y nada más. No obstante, cuando fue forzado por este encuentro a regresar a puerto, y durante largos meses de días y de semanas Ajab y la angustia yacieron tumbados juntos en un coy, bordeando en mitad del invierno ese desolado, aullante cabo de la Patagonia; fue entonces que su cuerpo desgarrado y su alma herida sangraron el uno en el otro; y, fusionándose así, le enloquecieron. Que fuera sólo entonces, en el viaje de regreso, tras el encuentro, cuando la monomanía se apoderó de él parece cierto con casi total seguridad a partir del hecho de que a intervalos, durante la travesía, fue un desvariante lunático; y aun desmembrado de una pierna, aun así, tal fortaleza se ocultaba todavía en su pecho egipcio, intensificada, además, por su delirio, que sus oficiales se vieron forzados a atarle, allí mismo, mientras navegaba, desvariando, en su coy. Dentro de un chaleco de fuerza se balanceó al encolerizado acunar de las galernas. Y cuando el barco, al alcanzar latitudes más tolerables, con afables velas de ala desplegada surcó los tranquilos trópicos y, según toda apariencia, el delirio del viejo pareció haber quedado tras él junto al oleaje del cabo de Hornos; y él salió de su oscura guarida a la luz y al aire benditos; incluso entonces, cuando portaba ese firme y compuesto semblante, pálido por demás, y de nuevo volvía a emitir sus calmadas órdenes; y sus oficiales agradecían a Dios que la terrible locura ya hubiera pasado; incluso entonces, Ajab, en su oculto ser, desvariaba. La locura humana es a menudo algo muy taimado y felino. Cuando crees que ha desaparecido, puede que sólo se haya transfigurado en una forma todavía más sutil. La enajenación absoluta de Ajab no disminuyó, sino que se contrajo, profundizándose; como el desenfrenado Hudson, cuando ese noble normando fluye angosto, aunque insondable, a través del desfiladero de las Highlands[55]. Mas al igual que en su monomanía de estrecho fluir no había quedado ni un ápice de la abierta locura de Ajab, en aquella abierta locura, de igual modo, no había perecido ni un ápice de su gran intelecto natural. Lo que antes era agente vivo, se hizo ahora vivo instrumento. Si puede sostenerse un tropo tan exasperado, su especial locura arremetió contra su general cordura, y la arrastró, y volvió toda su cañonería concentrada sobre su propia enajenada diana; de manera que, lejos de haber perdido su fortaleza, Ajab, para ese único fin, poseía ahora una potencia mil veces mayor que la que nunca había reunido con cordura para aplicar a cualquier objetivo razonable.

Mucho es esto; sin embargo, la parte mayor de Ajab, la más oscura y más profunda, sigue sin ser aludida. Pero vano es divulgar profundidades, y toda verdad es profunda. Descendiendo en círculos muy abajo desde dentro del propio corazón de este Hotel de Cluny ornado de chapiteles, en el que nosotros nos encontramos… por grandioso y maravilloso que sea, abandonadlo ahora… y tomad vuestro camino, vos, almas más nobles y melancólicas, hacia esas enormes salas romanas de Thermes, donde, muy por debajo de las fantásticas torres de la tierra superior del hombre, su raíz de grandeza, su entera imponente esencia se muestra sentada y barbada; ¡una antigüedad enterrada bajo antigüedades, y entronizada de torsos! Así, con un trono destruido, los grandes dioses se burlan de ese rey cautivo; así, como una cariátide, se sienta pacientemente, soportando sobre su congelada frente los apilados entablamentos de siglos. ¡Descended allá abajo, vos, almas más altivas y melancólicas! ¡Interrogad a ese altivo y melancólico rey! ¡Un parecido de familia! Sí, él os engendró, a vos, jóvenes príncipes exilados; y únicamente de vuestro sombrío patriarca provendrá el viejo secreto de Estado[56].

Ahora bien, Ajab, en su corazón, algún atisbo de esto tenía, a saber: todos mis medios son cuerdos; mi motivo y mi objetivo, dementes. Pero sin capacidad de destruir, o cambiar, o evitar el hecho; sabía de igual modo que para la humanidad hacía tiempo que fingía; de alguna manera lo hacía aún. Aunque ese asunto de su fingimiento sólo estaba sujeto a su perceptibilidad, no determinado por su voluntad. De cualquier modo, tanto éxito tuvo en ese fingimiento, que cuando, con una pierna de marfil, finalmente desembarcó, ningún habitante de Nantucket pensó de él que estuviera más que comúnmente afligido, aunque afligido hasta las entrañas, por la terrible desgracia que le había sobrevenido.

El relato de su innegable delirio en el mar fue, de igual manera, adscrito a análoga causa por la gente. Y lo mismo, también, todas las pesadumbres añadidas que siempre después, hasta el mismo día de zarpar en el Pequod en la presente expedición, anidaron en su frente. Y no resulta tan inverosímil que lejos de desconfiar de su capacidad para otra expedición ballenera, habida cuenta de tales lúgubres síntomas, las calculadoras gentes de esa prudente isla se inclinaran a abrigar la idea de que por esas mismas razones estaba mejor cualificado y preparado para una actividad tan llena de rabia y fiereza como la sangrienta caza de la ballena. Roído por dentro y chamuscado por fuera, con las implacables garras de una incurable idea incrustadas, un individuo así, si es que se pudiera encontrar, resultaría el hombre apropiado para lanzar su hierro y alzar su lanza contra la más aterradora de las bestias. O, si considerado por cualquier razón corporalmente incapacitado para ello, aun así, tal individuo resultaría extraordinariamente competente para animar y azuzar a sus subordinados al ataque. Mas sea todo esto como fuere, lo cierto es que con el enajenado secreto de su incólume rabia encerrado bajo llave en él, Ajab se había embarcado deliberadamente en la presente expedición con el único y omnímodo propósito de dar caza a la ballena blanca. Si alguno de sus viejos conocidos en tierra hubiera siquiera medio soñado lo que entonces se ocultaba en él, ¡con qué prontitud sus horrorizadas e íntegras almas habrían arrancado el barco a un hombre tan diabólico! Ellos estaban interesados en rentables travesías, los beneficios a saldar en dólares contantes y sonantes. Él estaba resuelto a una audaz, implacable y sobrenatural venganza.

Aquí, por tanto, estaba este impío viejo de cabeza gris, persiguiendo con maldiciones alrededor del mundo a una ballena propia de Job; al frente, además, de una tripulación formada básicamente por mestizos renegados, y proscritos, y caníbales… moralmente debilitada, asimismo, por la incompetencia de la mera desasistida virtud o sensatez de Starbuck, la invulnerable jocosidad de la indiferencia y el descuido de Stubb, y la prevalente mediocridad de Flask. Tal tripulación, de tal manera dirigida, parecía especialmente seleccionada y dispuesta por algún infernal hado para ayudarle en su monomaníaca venganza. Cómo fue que respondieron con tal prodigalidad a la ira del viejo… por qué maligna magia fueron sus almas poseídas, para que a veces el odio de él pareciera suyo y la ballena blanca tanto el insufrible enemigo de ellos como el de él; cómo llegó a suceder todo esto… qué era para ellos la ballena blanca, o cómo, para su inconsciente comprensión, también podía haber parecido, de alguna oscura, insospechada manera, el resbaladizo gran demonio de los mares de la vida… Explicar todo esto sería sumergirse más hondo de lo que Ismael puede. El minero subterráneo que trabaja en todos nosotros, ¿cómo se puede decir dónde lleva su pozo a partir del sonido apagado y siempre cambiante de su pico? ¿Quién no siente el irresistible tirón del brazo? ¿Qué barca puede quedarse quieta ante un setenta y cuatro[57] que la remolque? Por mi parte, yo me dejé llevar por la licencia del tiempo y el lugar; y estando enteramente lanzado a enfrentarme a la ballena, nada podía ver en esa bestia salvo el más mortífero mal.