| CAPÍTULO VII | LA CAPILLA |

|---|

| CAPÍTULO VII | LA CAPILLA |

|---|

En este mismo New Bedford se yergue una Capilla de los Balleneros y pocos son los apesadumbrados marineros que, próximamente rumbo al océano Índico o al Pacífico, dejan de hacer una visita dominical al lugar. En verdad que yo no dejé de hacerla.

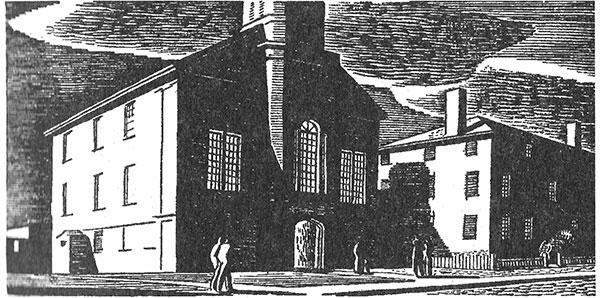

De regreso de mi primer paseo matinal, volví a encaminarme por este especial recorrido. El cielo había cambiado de claro, frío y soleado a niebla y una intensa aguanieve. Me abrí paso contra la terca tormenta arropándome en mi holgada cazadora del paño llamado «piel de oso». Al entrar me encontré una pequeña y dispersa congregación de marineros, y esposas y viudas de marineros. Reinaba un enmudecido silencio sólo roto a veces por los chirridos de la tormenta. Cada callado feligrés parecía haberse sentado intencionadamente alejado del otro, como si todo silencioso pesar fuera insular e incomunicable. El capellán no había llegado todavía; y esas mudas islas de hombres y mujeres se sentaban allí, observando impávidamente varias losas de mármol con bordes negros, encastradas en la pared a ambos lados del púlpito. Tres de ellas rezaban algo así como lo que sigue, aunque no pretendo citar…

Consagrada

a la memoria

de

John Talbot,

el cual, a la edad de dieciocho años, fue perdido fuera borda,

cerca de la isla de la Desolación, en aguas de la Patagonia,

1 de noviembre, 1836

esta lápida

es erigida en su memoria

por su hermana

Consagrado

a la memoria

de

Robert Long, Willis Ellery,

Nathan Coleman, Walter Canny,

Seth Macy y Samuel Cleig,

que formaban una de las dotaciones de las lanchas

del

barco Eliza

que fue remolcada por una ballena hasta perderse de vista

en el caladero de alta mar del

Pacífico,

31 de diciembre, 1839

este mármol

es colocado aquí por sus supervivientes

compañeros de tripulación

Consagrada

a la memoria

del

difunto

capitán Ezekiel Hardy,

que en la proa de su lancha fue muerto por un

cachalote en la costa de Japón

3 de agosto, 1833

esta lápida

es erigida a su memoria

por

su viuda

Sacudiéndome el aguanieve de mis congelados sombrero y cazadora, me senté cerca de la puerta, y al volverme de lado me sorprendió ver a Queequeg cerca de mí. Afectado por la solemnidad de la escena, había en su semblante una embelesada mirada de incrédula curiosidad. Este salvaje fue la única persona presente que pareció darse cuenta de mi entrada; pues era el único que no sabía leer y, por lo tanto, no estaba leyendo esas frígidas inscripciones de la pared. Yo no sabía si en aquel momento estaba entre la congregación alguno de los parientes de los marineros cuyos nombres aparecían allí; pero son tantos los accidentes no registrados en la pesquería, y tan claramente ostentaban varias mujeres presentes el semblante, si no los modos, de algún incesante pesar, que estoy seguro de que aquí, ante mí, se hallaban reunidos aquellos en cuyos incurables corazones la visión de esas desoladas lápidas provocaba compasivamente que las antiguas heridas sangraran de nuevo.

¡Oh, vos, cuyos muertos yacen enterrados bajo la verde hierba!; que estando entre flores podéis decir… Aquí, aquí yace mi ser amado; vos no sabéis la desolación que se incuba en pechos como éstos. ¡Qué amargos espacios en blanco en esos mármoles bordeados de negro que no cubren cenizas! ¡Qué desesperación en esas inamovibles inscripciones! Qué mortales vacíos e indeseadas infidelidades en las líneas que parecen roer toda fe, y negar la resurrección a los seres que han ilocalizadamente perecido, sin una tumba. Esas lápidas podían lo mismo estar en la cueva de Elefanta que aquí.

En qué censo de criaturas vivas se incluyen los muertos de la humanidad; por qué hay un proverbio universal que dice de ellos que no cuentan historias, aunque albergan más secretos que Goodwin Sands; cómo es que al que ayer partió para el otro mundo, a su nombre anteponemos una palabra tan significativa e infiel[16], y no le agraciamos, sin embargo, de este modo si sólo se embarca a las remotas Indias de esta tierra viva; por qué las compañías de seguros de vida pagan indemnizaciones de muerte sobre inmortales; en qué eterna, inmovilizante parálisis y mortal desahuciado trance yace todavía el vetusto Adán, que murió hace sesenta siglos cumplidos; cómo es que aún nos negamos a ser confortados por esos que no obstante mantenemos que habitan en inexpresable dicha; por qué todo lo vivo se esfuerza en acallar todo lo muerto; de dónde que el rumor de unos golpes en una tumba aterrorice a una ciudad entera. Todas estas cosas no carecen de su significado.

Pero la fe, como un chacal, se alimenta entre las tumbas, e incluso en esas dudas muertas recolecta su más vital esperanza.

Apenas se necesita decir con qué sentimientos, en la víspera de un viaje a Nantucket, observé esas lápidas, y a la lóbrega luz de ese oscurecido y entristecido día leí el sino de los balleneros que habían partido antes que yo. Sí, Ismael, el mismo sino puede ser vuestro. Pero de algún modo me volví a alegrar. Atrayentes incentivos para embarcar, buena oportunidad de promoción… Sí, una lancha desfondada me hará inmortal por méritos en combate. Sí, hay muerte en este negocio de la pesca de la ballena… un rápido, mudo y caótico empaquetado de un hombre a la eternidad. Pero ¿entonces qué? Me parece a mí que hemos malinterpretado enormemente esta cuestión de la vida y la muerte. Me parece a mí que lo que llaman mi sombra aquí en la tierra es mi verdadera sustancia. Me parece a mí que al observar asuntos espirituales, nos parecemos demasiado a ostras que observan el sol a través del agua, y que creen ese agua espesa el aire más sutil. Me parece a mí que mi cuerpo sólo son los posos de mi mejor ser. De hecho, que coja mi cuerpo quienquiera, que lo coja, digo: no soy yo. Y, por tanto, tres hurras por Nantucket; y que vengan una lancha desfondada y un cuerpo desfondado cuando venir quieran, pues desfondar mi alma ni el propio Jove puede.