| CAPÍTULO III | LA POSADA DEL SURTIDERO |

|---|

| CAPÍTULO III | LA POSADA DEL SURTIDERO |

|---|

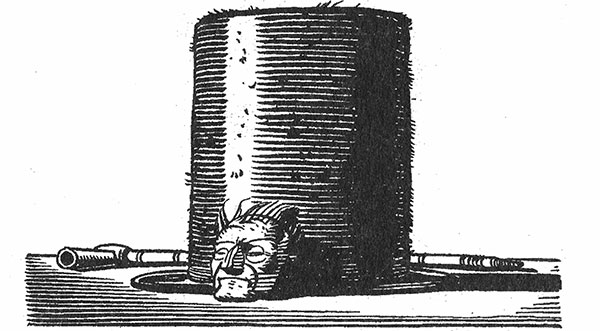

Al entrar en el inmueble con tejado a dos aguas de la Posada del Surtidero, te encontrabas en un amplio y destartalado zaguán de poca altura, con anticuados zócalos de madera que a uno le recordaban las amuradas de algún viejo navío desahuciado. A un lado colgaba una pintura al óleo muy grande, tan ahumada y en todo modo deteriorada, que bajo las desiguales luces opuestas con las que la veías, sólo a través de un diligente estudio y de una serie de visitas sistemáticas, y de detallada consulta a los residentes, podías de alguna manera llegar a una comprensión de su propósito. Unas inexplicables masas de penumbras y sombras tales, que inicialmente casi pensabas que algún ambicioso joven artista, en la época de las arpías de Nueva Inglaterra, se había propuesto plasmar el caos embrujado. Mas a fuerza de mucha y sesuda contemplación, y de ponderaciones frecuentemente repetidas, y sobre todo abriendo de par en par la pequeña ventana hacia la parte posterior del zaguán, al final llegabas a la conclusión de que tal idea, por muy estrafalaria que fuera, podría no estar del todo injustificada.

Pero lo que más te desconcertaba y confundía era una larga, elástica, portentosa masa negra de algo cerniéndose en el centro del cuadro sobre tres líneas azules, tenues, perpendiculares, flotando en un innominado fermento. Un cuadro verdaderamente encenagado, encharcado y fangoso; lo bastante para sacar de quicio a un hombre excitable. Sin embargo, había en él una especie de indefinida, inimaginable, medio lograda sublimidad, que prácticamente te dejaba a él pegado, hasta que involuntariamente te jurabas a ti mismo descubrir qué significaba la maravillosa pintura. De cuando en cuando una idea brillante, pero, ay, engañosa, te traspasaba… Es el mar Negro en una tormenta de medianoche… Es el combate antinatural de los cuatro elementos primigenios… Es un páramo azotado por el viento… Es una escena de invierno hiperbóreo… Es la ruptura de la corriente congelada del tiempo. Mas al final todas estas fantasías cedían ante ese algo portentoso y singular en medio del cuadro. Eso ya descubierto, y todo lo demás sería sencillo. Pero alto ahí: ¿no guarda un cierto parecido con un pez gigante?, ¿incluso con el propio leviatán?

De hecho, el designio del artista parecía ser éste: una teoría final mía propia, en parte basada en las opiniones acumuladas de muchas personas de edad con las que conversé sobre el asunto. El cuadro representa un navío de Hornos en un gran huracán; el barco medio anegado allí escorándose, sólo visibles sus tres mástiles desmantelados; y una ballena exasperada, tratando de saltar limpiamente sobre el navío, está en el tremendo acto de empalarse a sí misma sobre los tres topes.

La pared opuesta de este zaguán estaba completamente cubierta con una impía exhibición de monstruosas mazas y lanzas. Algunas estaban repletas de relucientes dientes que semejaban sierras de marfil; otras, ornadas con mechones de cabello humano; y una tenía forma de hoz, con un inmenso mango, abriéndose en rededor como el segmento hecho en la hierba recién segada por un segador de largos brazos. Te estremecías al mirar, y te preguntabas qué monstruoso caníbal y salvaje pudo alguna vez haber ido a recolectar muerte con semejante horrendo implemento de trocear. Mezclados con ellos, había antiguos oxidados arpones y picas de la pesca de la ballena, todo deteriorados y deformados. Algunas eran armas afamadas. Con esta lanza antaño enhiesta, ahora brutalmente doblada, hace cincuenta años Nathan Swain mató quince ballenas entre un amanecer y un ocaso. Y ese arpón —ahora tan parecido a un sacacorchos— fue arrojado en los mares de Java, y llevado en su huida por una ballena, muerta años después en aguas del cabo de Blanco. El hierro original entró cerca de la cola, y como una aguja inquieta albergada en el cuerpo de un hombre, recorrió cuarenta pies completos, y finalmente fue encontrado embutido en la joroba.

Cruzando este sombrío zaguán, y atravesando aquel pasadizo de baja bóveda —abierto a través de lo que en viejos tiempos debió haber sido una gran chimenea central con hogares todo alrededor— entras al salón público. Aún más sombrío lugar es éste, con unas vigas tan pesadas arriba, y unas tablas tan viejas y ajadas abajo, que casi te imaginarías andar por la caseta de un viejo navío, en especial en noche tan aullante, en la que esta vieja arca anclada en la esquina se balanceaba de manera tan furiosa. A un lado había una mesa larga, baja, a modo de estante, cubierta con cajas de cristal rajado, llenas de polvorientas rarezas recogidas en los rincones más remotos de este ancho mundo. Surgiendo del ángulo más alejado de la estancia había un cubil de oscura apariencia —el bar—, burdo bosquejo de la cabeza de una ballena franca. Sea como fuere, ahí estaba el inmenso hueso arqueado de la mandíbula de la ballena, tan ancho que una diligencia casi podría pasar bajo él. Dentro había baldas en mal estado, ocupadas de uno a otro lado con antiguos decantadores, botellas y frascos; y dentro de esas mandíbulas de rauda destrucción, como otro maldito Jonás (por cuyo nombre, efectivamente, le llamaban), se afanaba un viejecillo reseco, que a cambio de su dinero amablemente vendía a los marineros delirios y muerte.

Abominables eran los vasos en los que vierte su veneno. Aunque auténticos cilindros por fuera… por dentro los viles vasos verdes de gruesas paredes se inclinaban arteramente al descender hasta un engañoso fondo. Meridianos equidistantes toscamente grabados en el cristal rodeaban estas copas de atracador. Llénalo hasta esta marca, y tu monto es de sólo un penique; hasta ésta, un penique más; y así hasta el vaso lleno… la medida del cabo de Hornos, que puedes ingerir por un chelín.

Al entrar en el lugar encontré a unos cuantos marineros jóvenes reunidos a una mesa, examinando bajo una luz tenue diversos especímenes de skrimshander[12]. Busqué al posadero, y al decirle que deseaba ser acomodado en una habitación, recibí como respuesta que su establecimiento estaba lleno… Ni una cama vacante.

—Pero, guarda —añadió, golpeándose la frente—, ¿no pondrás objeciones a compartir la manta de un arponero, no? Se me hace que vas a la ballena, mejor será, pues, que vayas acostumbrándote a ese tipo de cosas.

Le dije que nunca me había gustado dormir dos en una cama; que si alguna vez lo hacía, dependería de quién pudiera ser el arponero, y que si él (el posadero) en verdad no tenía ningún otro lugar para mí, y el arponero no era decididamente objetable, bueno, mejor que seguir vagando por una ciudad extraña en tan acerba noche, me conformaría con la mitad de la manta de cualquier hombre decente.

—Así me pareció. De acuerdo; siéntate. ¿Cena?… ¿Quieres cenar? La cena estará lista enseguida.

Me senté en un viejo banco de madera, todo él tallado como un banco del Battery. En un extremo un pensativo marinero curtido estaba adornándolo todavía más con su navaja, inclinándose y trabajándolo diligentemente en el espacio entre sus piernas. Estaba tanteando su destreza con un barco a toda vela, pero no avanzaba mucho, me pareció.

Finalmente, unos cuatro o cinco de nosotros fuimos requeridos a nuestro condumio en una estancia adyacente. Estaba tan fría como Islandia… sin lumbre alguna… El posadero dijo que no podía permitírselo. Nada excepto dos velas de sebo, cada una envuelta en un sudario[13]. Nos apresuramos a abrocharnos nuestras cazadoras, y a llevar a nuestros labios, con dedos congelados, tazones de abrasador té. Pero el condumio era de lo más sustancial… No sólo carne y patatas, sino también dumplings, ¡cielos! ¡Dumplings para cenar! Un joven de levitón verde se aplicó a estos dumplings de la más angustiada manera.

—Muchacho —dijo el posadero—, de mortal necesidad que vas a tener pesadillas.

—Posadero —susurré—, ése no es el arponero, ¿no?

—Oh, no —dijo él, con cierto aspecto diabólicamente gracioso—, el arponero es un tipo oscuro de apariencia. Nunca come dumplings, no señor… no come nada que no sean filetes, y le gustan poco hechos.

—Al diablo cómo le gusten —dije yo—. ¿Dónde está ese arponero? ¿Está aquí?

—No tardará en estar aquí —fue la respuesta.

No pude evitarlo, y empecé a sentirme receloso de este arponero «oscuro de apariencia». De cualquier manera, tomé la decisión de que, si así se daba que debíamos dormir juntos, él debía desvestirse y meterse en la cama antes que yo.

Terminada la cena, la compañía volvió al bar, y no sabiendo yo qué más hacer, resolví pasar el resto de la velada como observador.

Pronto se escuchó un tumultuoso ruido en el exterior. Sobresaltándose, el posadero gritó:

—Ésa es la tripulación del Orca. Lo vi anunciado en alta mar esta mañana; una expedición de cuatro años, y un barco lleno. Hurra, muchachos; ahora tendremos las últimas noticias de las Fiji.

Un estampido de botas de mar se escuchó en el zaguán; la puerta se abrió de golpe, y adentro rodó un montón de marineros apropiadamente fieros. Envueltos en sus hirsutos capotes de guardia, y con las cabezas cubiertas de tapabocas de lana, todo remendados y harapientos, y sus barbas tiesas de carámbanos, parecían una irrupción de osos del Labrador. Acababan de desembarcar de su barco, y ésta era la primera casa en la que entraban. No es extraño, entonces, que abrieran una estela directa hacia la boca de la ballena —el bar—, momento en el que el arrugado viejecillo Jonás, que allí oficiaba, con celeridad les escanció vasos llenos para todos. Uno se quejó de un mal resfriado de cabeza, ante lo cual Jonás le mezcló una pócima de ginebra y melaza, semejante a la brea, que juró era una cura soberana para todo tipo de resfriado y catarro, sin importar cuánto durara, ni si había sido cogido en aguas de la costa del Labrador o en el lado de barlovento de una isla de hielo.

El licor pronto se les subió a la cabeza, como suele ocurrir incluso con los más notorios bebedores recién desembarcados del mar, y empezaron a alborotar de la más estrepitosa manera.

Yo observé, no obstante, que uno de ellos se mantenía un tanto apartado, y a pesar de que parecía solícito a no malograr la hilaridad de sus camaradas de barco mediante su sobrio semblante, aun así por lo general evitaba hacer tanto ruido como el resto. Este hombre me interesó al momento; y como los dioses del mar habían ordenado que pronto se convirtiera en mi compañero de tripulación (aunque, en lo que a esta narrativa concierne, sólo un compañero encubierto), me aventuraré aquí a una pequeña descripción suya. Alzaba seis pies cabales, con nobles hombros, y un pecho como una encajonada. Rara vez he visto tal musculatura en un hombre. Su rostro estaba profundamente curtido y tostado, haciendo que sus blancos dientes deslumbraran por contraste; mientras que en las profundas sombras de sus ojos flotaban ciertas reminiscencias que no parecían proporcionarle una gran alegría. Su voz anunciaba inmediatamente que era sureño, y por su buena estatura pensé que debía de ser uno de esos altos montañeses de la sierra Alleganian, en Virginia. Cuando la juerga de sus compañeros había alcanzado su punto culminante, este hombre se deslizó fuera inadvertido, y no le volví a ver hasta que se convirtió en mi camarada en el mar. A los pocos minutos, sin embargo, fue echado de menos por sus compañeros de tripulación, y siendo por alguna razón enormemente apreciado entre ellos, alzaron el grito de «¡Bulkington! ¡Bulkington! ¿Dónde está Bulkington?» y salieron disparados de la casa en su persecución.

Eran ahora cerca de las nueve, y pareciendo estar la estancia casi sobrenaturalmente tranquila tras estas orgías, empecé a felicitarme a mí mismo por un pequeño plan que se me había ocurrido justamente antes de la entrada de los marineros.

Ningún hombre prefiere dormir dos en una cama. De hecho, preferirías con mucho no dormir con tu propio hermano. No sé a qué se debe, pero a la gente le gusta la privacidad cuando duerme. Y si se trata de dormir con un extraño desconocido, en una posada desconocida, en una ciudad desconocida, y ese extraño es un arponero, entonces tus objeciones se multiplican indefinidamente. Tampoco había ninguna terrenal razón por la que yo, como marinero debiera, más que cualquier otro, dormir dos en una cama; pues los marineros no duermen dos en una cama en el mar más de lo que lo hacen los reyes solteros en tierra. Por supuesto, todos duermen juntos en un solo compartimento, pero tú tienes tu propio coy, y te cubres con tu propia manta, y duermes en tu propia piel.

Cuanto más cavilaba sobre este arponero, más abominaba de la idea de dormir con él. Era de suponer que, siendo un arponero, su ropa interior, ya fuera de lino o de lana, no estaría de lo más cuidada, y con seguridad no sería de la más delicada. Empecé a tener picores por todas partes. Además, se estaba haciendo tarde, y todo arponero decente debería estar en casa y camino de la cama. Suponed, digamos, que me cayera encima a medianoche… ¿Cómo podría saber de qué vil agujero había venido?

—¡Posadero! He cambiado de opinión sobre el arponero. No dormiré con él. Probaré el banco este.

—Como bien gustes; siento no poder cederte un mantel para colchón, y se trata de una tabla fastidiosamente dura —palpando los nudos y hendiduras—. Pero espera un poco, skrimshander[14]; tengo un cepillo de carpintero ahí en el bar… Espera, digo, y te pondré suficientemente cómodo.

Diciendo lo cual se hizo con el cepillo, y quitándole el polvo primero al banco con su viejo pañuelo de seda, se puso a cepillar vigorosamente en mi cama, siempre sonriendo como un simio. Las virutas volaron a derecha e izquierda, hasta que finalmente la cuchilla del cepillo golpeó bruscamente contra un indestructible nudo. El posadero estuvo a punto de abrirse la muñeca, y yo le dije que parara, por amor de Dios… que la cama era suficientemente blanda para mí, y que no sabía cómo, mediante todo el cepillado del mundo, podía hacerse edredón de una tabla. Así que, recogiendo las virutas con otra sonrisa, y echándolas a la gran estufa del medio de la estancia, se fue a sus asuntos y me dejó dándole vueltas a mi cabeza.

Tomé entonces la medida del banco y descubrí que era un pie demasiado corto; aunque eso se podía arreglar con una silla. Pero era un pie demasiado estrecho, y el otro banco de la estancia era unas cuatro pulgadas más alto que el cepillado… así que no había manera de emparejarlos. Coloqué entonces el primer banco a lo largo del único sitio libre junto a la pared, dejando un poco de espacio en medio para que mi espalda se aposentara en él. Pero pronto descubrí que allí me llegaba tal corriente de aire frío desde debajo del antepecho de la ventana que este plan jamás, en modo alguno, daría resultado, en especial porque otra corriente que provenía de la desvencijada puerta se reunía con la de la ventana, y ambas formaban una serie de pequeños remolinos en la inmediata vecindad del punto donde yo había pensado pasar la noche.

Que el Diablo se lleve a ese arponero, pensé, pero un momento, ¿no podría yo aprovecharme de su ausencia… cerrar la puerta con candado desde dentro, y meterme en la cama y que no me despertaran ni los más violentos golpes? No parecía mala idea; pero al volver a pensarlo la deseché. Pues quién podría saber si a la mañana siguiente, tan pronto como asomara de la habitación, no estaría en la puerta el arponero, ¡dispuesto a aporrearme!

Con todo, volviendo a mirar a mi alrededor, y no viendo oportunidad alguna de pasar una noche soportable a no ser en la cama de otra persona, empecé a pensar que a pesar de todo podría estar engendrando prejuicios injustificados contra el desconocido arponero. Esperaré un poco, pensé; no ha de tardar en dejarse caer. Le echaré entonces una buena ojeada, y quizá a pesar de todo nos hagamos estupendos compañeros de cama… Nunca se puede decir.

Pero aunque los otros huéspedes continuaban llegando, de uno en uno, de dos en dos, y de tres en tres, y yéndose a la cama, todavía ninguna señal de mi arponero.

—¡Posadero! —dije—. ¿Qué clase de tipo es… Siempre está en pie a tan altas horas? —ya eran casi las doce.

El posadero rio veladamente de nuevo con su mezquina risa velada, y pareció extraordinariamente divertido por algo más allá de mi comprensión.

—No —contestó—, por lo general es pájaro tempranero… Tempranero al acostarse y tempranero al levantarse… Sí, es el pájaro que coge el gusano… Pero esta noche salió a vender, ya ves, y no comprendo qué demonios le hace estar fuera tan tarde, a no ser, que es posible, que no pueda vender su cabeza.

—¿Que no pueda vender su cabeza?… ¿Qué clase de embrollo es este que me está contando? —montando en creciente cólera—. ¿Pretende usted, posadero, decir que este arponero está en realidad ocupado esta bendita noche de sábado, o más bien mañana de domingo, vendiendo su cabeza de un lado a otro por la ciudad?

—Eso es precisamente —dijo el posadero—, y le dije que aquí no podría venderla, el mercado tiene exceso de existencias.

—¿De qué? —grité yo.

—De cabezas, evidentemente; ¿no hay demasiadas cabezas en el mundo?

—Le voy a decir una cosa, posadero —dije yo, bastante calmado—, sería mejor que dejara de largarme esa fábula… No estoy tan verde.

—Puede que no —cogiendo un palo y labrando con él un mondadientes—, pero me parece que ya estarías chamuscado si ese arponero de que hablamos te oyera hablar mal de su cabeza.

—Se la partiré —dije yo, cayendo de nuevo en el apasionamiento ante este inexplicable fárrago del posadero.

—Ya está partida —dijo él.

—Partida —dije yo—, ¿quiere decir partida?

—Cierto, y ésa es la verdadera razón por la que no puede venderla, supongo.

—Posadero —dije yo, acercándome a él tan frío como el monte Hecla en una tormenta de nieve—… Posadero, deje de labrar el palo. Usted y yo hemos de entendernos el uno al otro, y eso ha de hacerse sin tardanza. Yo vengo a su casa y quiero una cama; usted me dice que sólo puede darme media, que la otra media pertenece a cierto arponero. Y sobre este arponero, al que todavía no he visto, usted persiste en contarme las historias más desconcertantes y exasperantes, haciendo que en mí se genere un desapacible sentimiento hacia el hombre al que usted designa como compañero de cama… Un tipo de vínculo, posadero, que es íntimo y confidencial en el más alto grado. Ahora le exijo que se exprese y me diga quién y qué es este arponero, y si yo, al pasar la noche con él, estaré a salvo en todos los aspectos. Y, en primer lugar, ¿será usted tan amable de desdecir esa historia sobre vender su cabeza, que si fuera cierta buena prueba me parece de que este arponero está completamente loco, y yo no tengo intención de dormir con un loco? Pues usted, señor, usted, digo, posadero, usted, señor, al tratar de inducirme a hacerlo premeditadamente se colocaría usted con ello en situación de ser procesado por vía criminal.

—Vaya —dijo el posadero, respirando prolongadamente—, eso es lo que yo llamo un sermón bien largo para un tipo que apenas le da a la lengua de vez en cuando. Pero ten calma, ten calma, este arponero del que te he estado hablando acaba de llegar desde los Mares del Sur, donde compró un montón de cabezas embalsamadas de Nueva Zelanda (gran curiosidad, ya sabes), y ha vendido todas menos una, y ésa la está tratando de vender esta noche, porque mañana es domingo, y no sería apropiado ir vendiendo cabezas humanas por las calles cuando la gente está acudiendo a las iglesias. Quiso hacerlo el último domingo, pero yo le detuve justo cuando estaba saliendo por la puerta con cuatro cabezas colgadas de una cuerda, que parecían talmente una ristra de cebollas.

Esta explicación aclaró el en otra forma inexplicable misterio y mostró que el posadero, a pesar de todo, no había tenido intención de burlarse de mí… Pero, al mismo tiempo, ¿qué podía yo pensar de un arponero que una noche de sábado se quedaba fuera de seguido hasta el santo día del Señor, ocupado en un negocio tan caníbal como el de vender cabezas de idólatras muertos?

—Fíese, posadero, ese arponero es un hombre peligroso.

—Paga con regularidad —fue la réplica—. Pero vamos, se está haciendo horriblemente tarde, sería mejor que sumergieras palmas… Es una buena cama: Sal y yo dormimos en esa misma cama la noche en que nos ayustamos. Hay cantidad de espacio para que dos pateen en esa cama; es una cama enormemente grande, ésa. Fíjate, antes de que la dejáramos, Sal solía poner a los pies a nuestro Sam y a nuestro pequeño Johnny. Pero una noche me dio por soñar y estirarme y, sin saber cómo, Sam se cayó al suelo, y estuvo a punto de romperse el brazo. Después de eso Sal dijo que no era posible. Ven por aquí, te daré una bujía en un periquete.

Y así diciendo encendió una vela y la extendió hacia mí, brindándose a guiar el camino. Pero yo quedé quieto, indeciso; hasta que él, mirando el reloj de la esquina, exclamó:

—Voto que es domingo… No verás a ese arponero esta noche; ha echado el ancla por algún sitio… Vamos allá entonces; ven, ¿no quieres venir?

Consideré el asunto un instante, y entonces, escaleras arriba subimos, y fui acompañado hasta un pequeño cuarto, frío como una almeja, y amueblado, efectivamente, con una prodigiosa cama, de hecho casi lo bastante grande para que durmieran cualesquiera cuatro arponeros, uno al lado del otro.

—Ahí está —dijo el posadero, colocando la vela en un antiguo y estrambótico arcón de barco que hacía la doble función de lavabo y mesa de centro—, ahí; ahora ponte cómodo, y que pases buena noche —me volví tras observar la cama, pero él había desaparecido.

Abriendo la colcha, me incliné sobre la cama. Aunque no fuera de las más elegantes, soportó, no obstante, el escrutinio tolerablemente bien. Eché entonces un vistazo por la habitación; y aparte del bastidor del somier y de la mesa de centro, no pude ver otro mobiliario propio del lugar excepto una tosca estantería, las cuatro paredes, y una pantalla de chimenea empapelada que representaba a un hombre atacando a una ballena. De cosas que no pertenecían propiamente a la habitación, había un coy recogido y tirado en el suelo, en una esquina; también un gran saco de marino, que contenía, sin duda, la indumentaria del arponero, haciendo la vez de un baúl de tierra firme. Del mismo modo, había una serie de extraños anzuelos de hueso de pez en la repisa de la chimenea, y un largo arpón junto a la cabecera de la cama.

Pero ¿qué es esto que hay en el arcón? Lo cogí y lo puse cerca de la luz, lo palpé, lo olí, y traté en todo posible modo de llegar a alguna conclusión satisfactoria al respecto. No puedo compararlo con nada, excepto con un gran felpudo ornamentado en los bordes con pequeños colgantes tintineantes, más o menos como las púas teñidas de puercoespín en rededor de un mocasín indio. Había un agujero o raja en el medio de esta estera, lo mismo que en los ponchos sudamericanos. Pero ¿era posible que un arponero sobrio se metiera en un felpudo y desfilara por las calles de alguna población cristiana de esa guisa? Me lo puse, para probarlo, y me pesó como un cuévano, pues era desusadamente hirsuto y espeso, y me pareció un poco húmedo, como si este misterioso arponero lo hubiera llevado puesto en un día de lluvia. Me acerqué, vestido con él, a un trozo de espejo sujeto a la pared, y nunca tuve visión semejante en mi vida. Me lo arranqué de encima con tal prisa que me hice una distensión en el cuello.

Me senté al borde de la cama, y empecé a pensar en este arponero vendedor de cabezas y su felpudo. Después de pensar un rato al borde de la cama, me levanté y me quité la cazadora, y me quedé entonces pensando, de pie, en medio de la habitación. Me quité luego mi chaqueta, y en mangas de camisa pensé un poco más. Pero al empezar a sentirme ya muy frío, medio desvestido como estaba, y recordando lo que el posadero había dicho sobre la segura ausencia del arponero aquella noche, al ser ya verdaderamente tan tarde, no le di más vueltas, me despojé de mis pantalones y mis botas y, apagando la luz de la vela, me derrumbé en la cama y me encomendé al cuidado del Cielo.

Si aquel colchón estaba relleno de panochas de maíz o de loza rota no hay forma de saberlo, pero yo di vueltas en abundancia, y no pude dormir durante largo rato. Finalmente caí en un ligero letargo, y ya casi había zarpado hacia la tierra de Sopor, cuando escuché un pesado pisotón en el pasillo y vi un reflejo de luz entrar en la habitación por debajo de la puerta.

Que el Señor me salve, pensé, éste debe ser el arponero, el infernal vendedor de cabezas. Pero me quedé tumbado, totalmente quieto, y decidí no decir palabra hasta que se dirigieran a mí. El extraño entró en la habitación llevando una vela en una mano y la cabeza aquella de Nueva Zelanda en la otra y, sin mirar hacia la cama, colocó bien lejos de mí su vela, en una esquina del suelo, y entonces se puso a deshacer las cuerdas anudadas de la gran bolsa que antes mencioné se encontraba en la habitación. Yo estaba ansioso por ver su rostro, pero él lo mantuvo vuelto durante cierto tiempo, mientras estuvo ocupado en desatar la boca de la bolsa. Sin embargo, una vez logrado esto, se volvió… y entonces, ¡santo Cielo!, ¡qué visión! ¡Qué semblante! Era de un purpúreo color amarillo oscuro, marcado aquí y allá con grandes cuadrados de negruzca apariencia. Sí, era exactamente lo que había pensado, era un terrible compañero de cama; había estado en una pelea, le habían cortado horriblemente, y aquí estaba, recién llegado del cirujano. Pero en ese momento dio en girar la cabeza hacia la luz de tal manera que vi claramente que esos cuadrados negros de sus mejillas en modo alguno podían ser apósitos. Eran manchas de alguna clase. Inicialmente no supe qué pensar sobre aquello; aunque pronto me vino una presuposición de la verdad. Recordé una historia de un hombre blanco —pescador de ballenas también— que, habiendo caído entre caníbales, había sido tatuado por ellos. Llegué a la conclusión de que este arponero, en el curso de sus distantes expediciones, se había topado con una aventura similar. Y al fin y al cabo, pensé yo, ¡qué! Sólo es su exterior; un hombre puede ser honesto en cualquier clase de piel. Mas, entonces, ¿qué hacer de su aterrenal epidermis, quiero decir, de esa parte de ella que había alrededor, completamente ajena a los cuadrados del tatuaje? Podría ser, seguramente, que no fuera otra cosa que una buena capa de bronceado tropical; aunque nunca escuché que un cálido sol bronceara a un hombre blanco volviéndolo amarillo púrpura. No obstante, yo nunca había estado en los Mares del Sur; y quizás allí el sol producía estos extraordinarios efectos sobre la piel. Ahora bien, mientras todas estas ideas pasaban a través de mí como el rayo, este arponero no se percataba de mí en modo alguno. Y habiendo abierto su bolsa tras ciertas dificultades, comenzó a hurgar en ella, y pronto sacó una especie de tomahawk, y una cartera de piel de foca con pelo. Colocándolos sobre el antiguo arcón de en medio de la habitación, tomó entonces la cabeza de Nueva Zelanda —un objeto suficientemente espeluznante— y la embutió en la bolsa. Después se quitó el sombrero —un sombrero de castor nuevo—, momento en que casi me puse a chillar por la nueva sorpresa. No había pelo en su cabeza —por lo menos no del que se pudiera hablar—, nada excepto un pequeño mechón de cabellera retorcido en su frente. Su calva cabeza purpúrea parecía ahora enteramente un cráneo mohoso. Si el extraño no hubiera estado entre la puerta y yo, me habría precipitado a ella más rápido de lo que nunca me he precipitado sobre una cena.

Incluso en tal situación, algo pensé sobre escapar por la ventana, pero era caer desde el segundo piso. No soy un cobarde, si bien qué pensar de este bribón púrpura vendedor de cabezas era algo que por completo sobrepasaba mi discernimiento. La ignorancia es la madre del miedo, y al estar totalmente perplejo y estupefacto ante el extraño, confieso que ahora me encontraba tan asustado de él como si hubiera sido el propio Demonio que de ese modo se hubiera introducido en mi habitación en lo más negro de la noche. De hecho, me daba tanto miedo, que en ese momento no tenía espíritu suficiente para hablarle y requerir una respuesta satisfactoria respecto a lo que parecía inexplicable en él.

Mientras tanto, él continuaba con la operación de desvestirse, y finalmente mostró su pecho y sus brazos. Por mi vida que estas partes suyas estaban ajedrezadas con los mismos cuadrados que su rostro; su espalda también estaba cubierta completamente con los mismos cuadrados oscuros; parecía haber estado en una Guerra de los Treinta Años, y haber escapado de ella con una camisa de cataplasmas. Aún más, sus mismas piernas estaban marcadas, como si un montón de oscuras ranas verdes ascendieran por los troncos de jóvenes palmeras. Ahora quedaba bien claro que debía ser una especie de abominable salvaje embarcado en los Mares del Sur a bordo de un ballenero, y arribado de este modo a este cristiano país. Temblé de pensarlo. Un vendedor de cabezas, además… quizá las cabezas de sus propios hermanos. Podría encapricharse de la mía… ¡cielos!, ¡mira ese tomahawk!

Pero no había tiempo para estremecerse, pues ahora el salvaje se puso a hacer algo que captó toda mi atención, y que me convenció de que, efectivamente, debía ser un pagano. Dirigiéndose a su pesado grego, o sobretodo, o tabardo, que previamente había colgado en una silla, hurgó en los bolsillos y finalmente sacó una pequeña, curiosa y deformada imagen, con una chepa en la espalda y exactamente del color de un bebé congoleño de tres días. Recordando la cabeza embalsamada, en un principio casi creí que el maniquí negro era un niño auténtico, preservado de similar manera. Pero viendo que no era en absoluto flexible, y que brillaba de manera muy semejante al ébano pulido, llegué a la conclusión de que no debía de ser otra cosa que un ídolo de madera, lo que en efecto resultó ser. Pues ahora el salvaje iba hasta la chimenea vacía, y retirando la pantalla empapelada, situaba, como si fuera un bolo, la pequeña imagen jorobada entre los morillos. Los lienzos de la chimenea y todos los ladrillos del interior estaban llenos de hollín, de modo que pensé que este hogar componía un pequeño oratorio o capilla muy apropiado para este ídolo congoleño.

Clavé entonces fijamente mis ojos sobre la medio oculta imagen, sintiéndome verdaderamente incómodo a la vez…. por ver qué seguiría a continuación. Primero sacó, más o menos, un doble puñado de virutas del bolsillo de su grego, y las colocó cuidadosamente delante de su ídolo; habiendo dejado después un pedazo de bizcocho de barco encima y aplicando la llama de la lámpara, prendió las virutas en un fuego de sacrificio. Al poco, tras un apresurado pellizcar en el fuego, y aún más apresurada retirada de sus dedos (por lo que parecía estar chamuscándoselos de mala manera), finalmente consiguió apartar el bizcocho; soplando entonces un poco el calor y las cenizas, hizo una cortés ofrenda de él al negrito. Pero el pequeño diablo no parecía apreciar en nada esa seca clase de sustento; ni siquiera movió los labios. Todas estos extraños manejos iban acompañados de aún más extraños ruidos guturales del devoto, que parecía rezar una cantinela o bien cantar algún tipo de salmodia pagana, durante la cual su rostro se contraía de la forma más antinatural. Extinguiendo finalmente el fuego, recogió el ídolo con gran falta de ceremonia y lo metió en el bolsillo de su grego con tanto descuido como si fuera un deportivo cazador metiendo en el zurrón una becada muerta.

Todos estos extraños procedimientos incrementaron mi incomodidad, y observándole ahora mostrar rotundos síntomas de concluir las operaciones de su quehacer, y de saltar a la cama conmigo, pensé que era el momento, ahora o nunca, antes de que se apagara la luz, de romper el hechizo en el que tanto tiempo había estado atrapado.

Pero el intervalo que perdí en deliberar qué decir fue fatal. Tomando su tomahawk de la mesa, examinó la parte superior durante un instante, y acercándolo entonces a la candela, con su boca en el mango, fumó formando grandes nubes de humo de tabaco. Al momento siguiente la luz se extinguió, y este salvaje caníbal, con el tomahawk entre sus dientes, se metió en la cama conmigo. Chillé, no lo pude evitar ya; y soltando un brusco gruñido de asombro, él empezó a tantearme.

Tartamudeando algo, no supe qué, me aparté de él contra la pared, y entonces le conjuré, fuera quien quiera o lo que quiera que pudiera ser, a que se quedara quieto, y que me dejara levantarme y volver a encender la lámpara. Pero sus respuestas guturales me convencieron al momento de que apenas comprendía lo que yo quería decir.

—¿Quién-i diabli tú? —dijo finalmente—. Tú no habla-i, maldito-i, yo mato-i.

Y así diciendo, el tomahawk prendido, empezó a hacer florituras cerca de mí en la oscuridad.

—¡Posadero, por amor de Dios, Peter Coffin! —grité yo—. ¡Posadero! ¡Guardia! ¡Coffin! ¡Ángeles! ¡Salvadme!

—¡Habla-i!, dice-ii mí quién-ii ser, o maldito-mí, ¡yo mato-i! —gruñó de nuevo el caníbal, mientras sus horribles florituras de tomahawk esparcían las calientes cenizas del tabaco a mi alrededor, a tal punto que pensé que las sábanas iban a incendiarse.

Pero, gracias al Cielo, en ese momento el posadero entró en la habitación candela en mano y, saltando de la cama, corrí hacia él.

—Bueno, no te asustes —dijo, volviendo a sonreír—. Aquí, Queequeg no le haría daño ni a un pelo de tu cabeza.

—Deje de sonreír —grité yo—, y ¿por qué no me dijo que ese infernal arponero era un caníbal?

—Creí que lo sabías; ¿no te dije que estaba vendiendo cabezas por la ciudad?… Pero sumerge palmas otra vez y ponte a dormir. Queequeg, escucha… tu sabi mí, yo sabi tú… este hombre duermi tú… ¿sabi tú?

—Mi sabi mucho —gruñó Queequeg, fumando en su pipa y sentándose en la cama—. Tú entra-i —añadió, haciéndome una indicación con su tomahawk y echando a un lado la ropa.

Esto lo hizo no sólo de manera educada, sino también amable y caritativa. Yo me quedé mirándole un momento. A pesar de todos sus tatuajes era en conjunto un caníbal limpio, de aspecto decoroso. ¿Qué ha sido todo este jaleo que he estado haciendo?, pensé para mí mismo… El hombre es un ser humano exactamente como yo: tiene tanta razón para temerme como yo para estar asustado de él. Mejor dormir con un caníbal sobrio que con un cristiano borracho.

—Posadero —dije—, dígale que se guarde ese tomahawk suyo, o pipa, o como quiera llamarlo; en breve, dígale que deje de fumar, y me meteré con él. Pues no me agrada tener un hombre fumando en la cama conmigo. Es peligroso. Además, no estoy asegurado.

Dicho esto a Queequeg, inmediatamente lo cumplió, y de nuevo me indicó cortésmente que me metiera en la cama… desplazándose a un lado tanto como si dijera: no os tocaré ni una pierna.

—Buenas noches, posadero —dije yo—, puede marcharse.

Me metí en la cama, y nunca dormí mejor en mi vida.