COINCIDENCIA SINGULAR

(Sábado, 18 de mayo, a las 12,45 de la noche)

Hennessey tardó en llegar menos de quince minutos. Era hombre corpulento, circunspecto, de arrugadas facciones y ademanes sobrios.

Heath fue directamente al grano.

—Ea, desembuche usted —le dijo—. Luego le interrogaré. Pero ante todo sepamos por qué me ha llamado aquí a una hora tan intempestiva.

—¡Caramba, sargento! Llevo una hora tratando de dar con usted. Sabía que relacionaba en su mente el café Domdaniel con el señor Fiscal y me figuré que le agradaría saber lo ocurrido allá. Por ello telefoneé primero a casa de usted, luego a diversos lugares, y en vista de que no estaba usted en ninguno de ellos, se me ocurrió llamar aquí. ¡De no haberlo hecho, cualquiera le aguantaba mañana!

—Bueno, ¿y qué sabe de lo ocurrido?

—Le diré: a las once en punto he visto salir a mister Vance del café. Poco antes había andado dando vueltas en torno al despacho de Mirche.

—Eran las ocho —dijo Vance, interrumpiéndole con una sonrisa.

Hennessey sacó un libro de notas del bolsillo y volvió varias páginas.

—Las siete y cincuenta y ocho minutos, mister Vance —replicó, corrigiéndole.

—¡Qué meticulosa observación!

Hennessey sonrió a su vez.

—Bien. Quince o veinte minutos después de haberse marchado usted llegaron, en coche, dos agentes del Bureau acompañados por el doctor Mendel. [5] Los tres se metieron en el despacho de Mirche. La cosa me pareció tan rara que de guardia a Burke y a Snitkin y fui a ver lo que ocurría. Mientras bajaba, a saltos, la escalera, Mirche salió corriendo a la terraza, muy excitado, y entró atropelladamente en el despacho. Supongo que el portero… Joe Hanley, ya le conocen ustedes… debió enterarle de la novedad…

—No suponga nada.

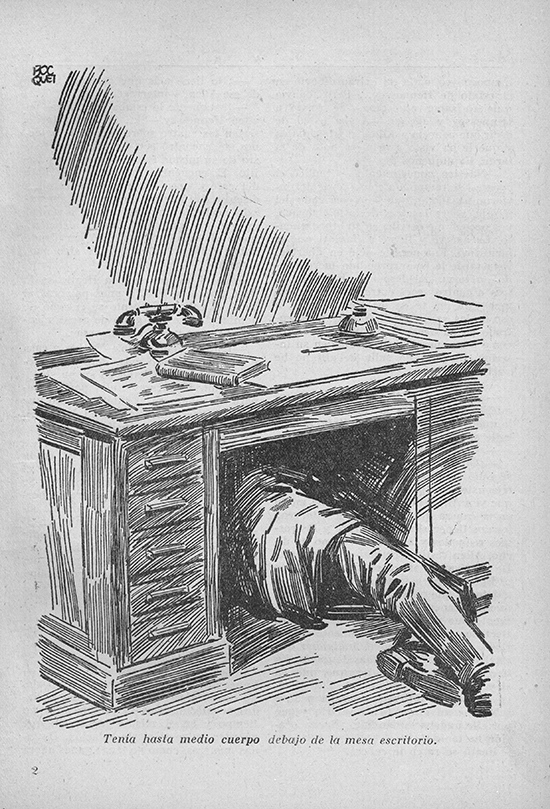

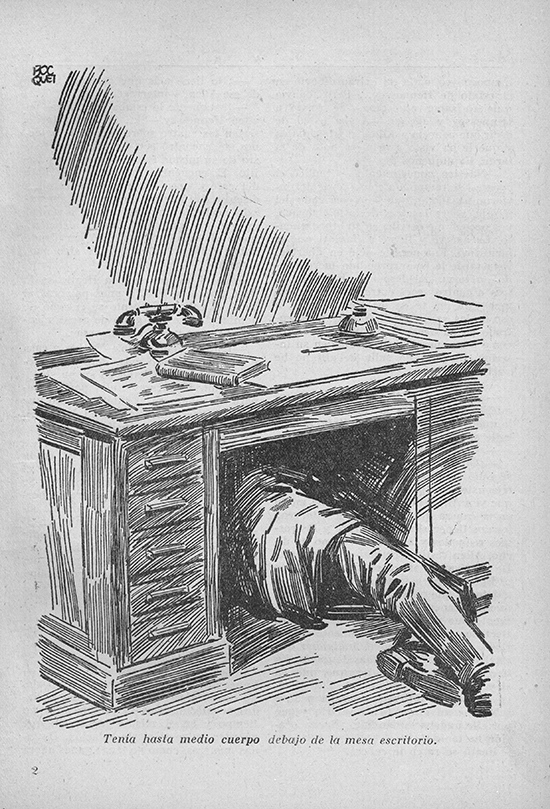

—Bueno —siguió diciendo el agente—. En el interior del despacho vi a un caballero vestido de negro que estaba tendido en el suelo, hecho un ovillo. Tenía hasta medio cuerpo debajo de la mesa escritorio. Mirche se le aproximó, tambaleándose y con el rostro blanco. Se inclinó para examinarle junto al doctor que, a la sazón, le desabrochaba la pechera de la camisa y le ponía sobre el pecho uno de esos aparatos acústicos…

—¡Un estetoscopio! ¡Caramba! —Vance miró a Markham—. No sabía que los aprendices de Esculapio llevaran encima instrumento tan útil.

—No suelen llevarlo —replicó Markham—. Mendel es un muchacho joven que acaba de obtener el título y no me sorprendería que llevase también un esfigmómetro e incluso el diploma.

—Continúe, Hennessey —gruñó Heath. —Luego, ¿qué sucedió?

—Guilfoyle preguntó a Mirche quién era el difunto. No recuerdo si antes o después de hacerle esa pregunta; de todos modos sé que por entonces entró miss del Marr en el despacho. Y Mirche dijo con voz velada que el caballero era uno de los mozos que friegan los platos en el café; un tal Felipe Allen. Lo mismo hubiera podido yo decirle a Guilfoyle, porque casualmente conocía a Allen y le había visto por la tarde. Guilfoyle preguntó entonces a Mirche qué hacía Allen en su despacho y dónde vivía y si sabía Mirche por qué le habían matado. El taimado viejo repuso que desconocía los antecedentes de Allen, así como en dónde habitaba: que el mozo constituía un misterio para él. Y, en efecto, parecía decir la verdad.

—¿Está seguro de que no trataba de engañarles a ustedes? —inquirió Heath, receloso.

—¡Hum! ¡A mi no! —replicó Hennessey—. Cuando se está agitado no es fácil disimularlo.

—Bien, adelante.

Hennessey continuó, más rápidamente esta vez:

—El doctor había continuado su examen. Levantó los párpados del cadáver, le miró la garganta, le movió piernas y brazos. Hizo, en una palabra, cuanto cabe hacer en tales casos. Y mientras él se ocupaba del cadáver, Dixie del Marr abre la puerta de un armario adosado a una de las paredes del despacho, saca de su interior un libro Mayor, vuelve unas cuantas páginas y dice: «Aquí está, Dan (quiso decir Mirche). Felipe Allen habita, con su madre, en el número ciento noventa y ocho de la calle Treinta y Siete, Este.

Markham levantó la vista y observó, dirigiéndose a Vance:

—Veo que tus deducciones poco profundas tienen cierta substancia. Tu blonda Loreley es, evidentemente, la que lleva los libros de caja de Mirche.

La interrupción impacientó a Hennessey.

—Guilfoyle preguntó entonces al doctor de qué había fallecido el joven Allen. El doctor le había colocado en posición supina y cuando se volvió para mirar a Guilfoyle se hubiera dicho que jamás había visto un cadáver.

—Lo ignoro —replicó—. Puede haber fallecido de muerte natural, pero no me atrevo a decirlo después de un examen tan superficial y somero. Tiene varias quemaduras en los labios, pero no en la garganta; si no dijo esto, fue algo por el estilo. Habrá que llevarle a la Morgue para hacerle la autopsia. Ni siquiera supo decirnos cuánto tiempo llevaba muerto el muchacho.

—Y, mientras tanto, ¿qué hacía miss del Marr? —quiso saber Heath.

—Volvió a poner el libro dentro del armario y tomó asiento con aire duro e indiferente, hasta que Mirche la hizo volver al café.

—Así, ¿han enviado ustedes el cadáver a la Morgue?

Heath se había puesto melancólico y dio maquinalmente varias chupadas a su cigarro.

—Sí, sargento. Guilfoyle se ha cuidado de llamar una ambulancia. Le ayuda Sullivan, otro agente del Bureau. La historia no tiene nada de extraordinario, pero sé que Mirche le preocupa a usted, sargento. Sobre todo ahora que Benny se ha fugado.

Heath arrugó la frente y clavó en Hennessey una mirada glacial.

—¡Bueno, bueno! —exclamó con voz gruesa—. ¿Quién más entró en el despacho después de la visita efectuada a las ocho por mister Vance?

—Eso es fácil de decir. —El oficial de policía se rio sin gana—. A las ocho y media entró miss del Marr, volviendo a salir casi en seguida. Poco más tarde apareció por allí el portero andando muy despacio y se metió asimismo en el despacho. Me figuro que la cosa no tiene nada de extraordinario. Hanley entró, sin duda para echar un trago, porque al salir le vi limpiarse la boca con el reverso de la manga.

—¿Qué hora sería? —inquirió Heath.

—Temprano, cosa de una hora después de la visita de mister Vance.

—¿Cree que alguno de los dos pudo ver el cadáver?

—No creo que le viera ninguno de ellos. El portero entró en el despacho después de haber estado en él miss del Marr, y si el muerto hubiera estado allí ya, Hanley hubiera gritado, no le quepa duda. Es hombre honrado, sargento.

—Lo creo, le conozco hace tiempo. —Heath reflexionó un instante—. No veo la relación que todos esos hechos pueden guardar entre sí —dijo al cabo—. Pero sí puede decirme algo: ¿qué hora de la noche pasó usted durmiendo?

Súbitamente me di cuenta de lo importante de la pregunta formulada por Heath.

—Sargento, la verdad, yo no descabecé ningún sueño. Pero… ¡el Señor nos asista!, tampoco vi entrar a Allen en el despacho.

—¡Hum! —el gruñido de Heath encerraba un mundo de sarcasmo—. Usted no se ha dormido; pero Allen se cuela de rondón en el despacho, sufre allí un ataque al corazón o cosa parecida, se dobla bajo la mesa de Mirche, ¡y quiere que le crea! ¡La mentira es muy gorda!

El semblante del policía se tiñó de un rojo escarlata.

—Yo… comprendo lo que usted siente, sargento, y no le culpo. Pero repito que no le quité ojo a la puerta de ese despacho mientras estuve de guardia.

—Entonces cabe suponer que el muchacho se hizo invisible y deseó entrar en él, como en los cuentos de hadas. O tal vez bajó por la chimenea… eso contando con que en el despacho haya una chimenea.

La ironía del sargento me pareció brutal e innecesaria.

—Oiga, sargento —dijo Vance, interviniendo—. Hay que tener en cuenta que el verdadero objeto de la vigilancia de Hennessey era sorprender la llegada del Buharro al café. Usted no ha puesto en la casa de enfrente a tres silenciosos caballeros para espiar las idas y venidas de un pobre friegaplatos.

Sin responder, Heath abordó otra fase del problema.

—¿Quién llamó a la Jefatura, Hennessey?

—Esa es otra coincidencia extraña, sargento. La llamada se efectuó, como de usual, a las diez cincuenta minutos. Es decir: unos diez minutos después de salir usted del edificio. Telefoneó una mujer que se negó a dar nombre y apellido; la misteriosa voz dio el recado y cortó la comunicación.

—Ya. ¡Sí que es extraño!… No es imposible que fuera miss del Marr.

—Pensando en que así fuera, se lo he preguntado, mas ha mostrado la misma ignorancia que Mirche acerca de este punto. También pudo ser una de las viejas brujas que trabajan en la cocina. Muchas cosas que les son necesarias entran y salen por el pasaje anexo al despacho. Y si por casualidad una de ellas se sintió movida de curiosidad y quiso fisgonear, pudo empinarse sobre la punta de los pies y ver desde la ventana de la cocina lo que pasaba en el despacho.

—¿Y no ha podido verle también la persona en cuestión desde el edificio anexo al café por el callejón de que estamos hablando? —interrogó Vance.

Heath fue quién se encargó de responder a la pregunta.

—No, porque ese edificio carece de ventanas. En su lugar se alza, por ese lado, una sólida pared de ladrillo que llega hasta el tercer piso.

El cigarrillo de Vance se había consumido; encendió otro.

—Total, que tratándose como se trata de un crimen misterioso, no me parece la situación muy halagüeña —dijo, a modo de comentario—. ¡Qué lástima! Al telefonearnos Hennessey, a la hora de las brujas, me hizo concebir grandes ilusiones.

—Confieso —admitió el sargento— que tampoco veo nada de extraordinario en el relato de Hennessey… Pero todavía quisiera saber una cosa. —Se volvió a Hennessey y agregó—: Acaba usted de decir que conocía a Allen, el friegaplatos y que le ha visto a primera hora de la tarde. Explíquenos eso.

—Nuestro conocimiento —replicó el agente— se remonta a cierta tarde del invierno pasado en que salió corriendo del pasaje, sobre las tres de la madrugada, y a poco si me derriba en su aturdimiento. Le agarré y llamé a Hanley, que le identificó. Entonces le dejé en libertad. Esta tarde le he sorprendido merodeando en torno del despacho. Entró en él tres o cuatro veces entre la hora de comer y la del té de las cinco. Luego, a eso de las seis, cuando Mirche hubo entrado en su despacho, estuvo en él otra vez y permaneció diez minutos en su interior. Después de salir de allí no he vuelto a verle.

—¿Adónde se dirigió?

—¡Qué sé yo! No sé leer el pensamiento. No volvió a la cocina, si esto es lo que desea saber. Marchó directamente calle abajo.

—¿Está seguro de que era él?

—¡Que si estoy seguro! —Hennessey se echó a reír—. Me extraña que me dirija usted esa pregunta. La primera vez que vi a Allen, por la tarde, se me metió en la cabeza que podía ser el Buharro; los dos tienen similar estatura y los rostros redondos y aplastados. Como he dicho, Allen vestía sencillamente de negro. De la misma manera se hubiera vestido el Buharro para fisgonear por aquí con objeto de que no se le descubriera fácilmente. Recuerde lo elegante y ostentosamente que se ataviaba en sus tiempos. De todos modos creí conveniente asegurarme de si era o no el individuo que estaba viendo. A sabiendas de que podía hacer una plancha me acerqué, pues, a él y le di las buenas noches. Era Allen, en efecto. Me dijo que pensaba pedirle a Mirche un aumento de salario y que por ello andaba espiándole. ¡Buena ocasión ha tenido!

Heath se rascó la cabeza.

—¿No tiene más que decirnos acerca de ese Allen? —interrogó.

—Justamente lo estaba pensando —replicó Hennessey—. Sí… A media tarde, serían las cuatro sobre poco más o menos, se encontró con un caballero. Este era de su misma estatura, menudo y bajito. El encuentro fue en el lado Este del café y poco después comenzaron a discutir. Me pareció que la cosa amenazaba acabar a puñetazos. Pero la verdad es que no les presté mucha atención; luego el caballero se volvió por donde había venido… ¿Desea saber algo más, sargento?

Vance hizo una seña a Heath, se 1c* llevó aparte y le dijo unas palabras al oído. Al cabo el sargento se encogió de hombros e hizo un gesto de asentimiento. Luego se volvió a Hennessey.

—Esto es todo —dijo—. Vuelva a casa y duerma un poco más. Pero al mediodía quiero que se halle en su puesto.

Cuando Hennessey hubo partido reparó Markham en el súbito cambio que se había operado en la actitud de Vance. Frunció el ceño y se inclinó.

—¿Qué te preocupa? —quiso saber.

—Esa historia de Hennessey; en la que os relaté esta tarde no mencioné el nombre de mi ninfa de los bosques. Se llama Gracia Allen y Felipe era su hermano. Con encantadora confianza me comunicó que él fregaba los platos en el Domdaniel e incluso que pensaba pedir un aumento de sueldo a Mirche. Al detenerse junto a mi mesa, esta noche, me dijo que iba a entrevistarse con Felipe en no sé qué parte del café.

Markham tornó a retreparse en la silla y lanzó una breve carcajada.

—Tal vez encaje todo eso en la fantasía con que nos obsequiase hace un rato —insinuó.

—Sea como tú dices, caro amigo —Vance no bromeaba ya—, voy a probarlo. No puedo creer que tantos y tan variados acontecimientos se produzcan ti un tiempo y en el mismo lugar, sin que guarden entre sí cierta relación. De todas maneras, como no tengo ganas ahora de emular a Pepys, me voy a casa y a la cama.

Con la cabeza gacha recorrió la pieza en toda su extensión. Al llegar a su extremo se volvió e hizo lo mismo en sentido inverso. Súbitamente se detuvo para sonreír con una tímida y al propio tiempo decidida gravedad.

—Admito, Markham —declaró—, que mis ideas son algo vagas y que la encantadora hada de Riverdale me ha hecho víctima de sus sortilegios. Pero me siento dispuesto a descubrir lo que pueda respecto a la muerte misteriosa de Allen y a atenuar, en la medida de mis fuerzas, el choque que con ello va a experimentar esa muchacha. Necesito que me tiendas una mano, necesito de tu ayuda. Una vez más te pido que accedas a mis caprichos.

Markham suspiró resignado.

—Haré lo que quieras, pero déjame ya, que es muy tarde.

—Siendo así, permíteme que me encargue de solucionar el caso de la manera que me parezca oportuna… con la ayuda del sargento, naturalmente.

Markham titubeó.

—¿Qué le parece, sargento?

—Si mister Vance tiene ideas fantásticas, creo que debo ponerme al instante a su lado —replicó Heath resueltamente.

—Perfectamente, sargento, ¡adelante! Sigámosle la corriente a nuestro novel dramaturgo —Luego Markham se volvió a Vance—. En cuanto a ti —manifestó con bondadosa desenvoltura— ¿sabes lo qué eres? ¡Un monomaniaco furioso!

—Concedido —dijo Vance—. Y de lunático inquirendo no hay nada escrito.