EL saquito con monedas que Kásperle había tirado con tanta fuerza contra la puerta secreta, le dio al Duque en pleno estómago.

Rodaron por el suelo el saquito y la taza de chocolate, mientras el Duque daba tales gritos que parecía que Kásperle había sido su maestro:

—¡El fantasma, el fantasma!

Y todos los criados volvieron a entrar gritando en la habitación y se quedaron boquiabiertos al ver el agujero de la pared y la cámara secreta. Pero ninguno se atrevía a entrar allí. Tenían miedo de que el fantasma estuviera escondido en algún rincón. Por fin llegaron los caballeros, entre ellos el padre de Rosamaría, y entraron en la cámara, vieron el arca de los tesoros, encontraron la escalera y bajaron al pasadizo.

El pobre Duque estaba en su cama, más pálido que un muerto, y el médico le daba gotitas para el estómago y le recetó otra taza de tila.

Pero antes que la tila llegó un caballero con una punta de salchichón en la mano y dijo:

—Al fantasma se le ha debido de caer esto. Y como no creo que los fantasmas coman salchichón, tiene que haber sido una persona.

—¡Ha sido ese Kásperle! —gritó el Duque—. ¡Estoy seguro de haberlo visto al abrirse la puerta secreta!

El Conde dijo que a él también le parecía que había sido Kásperle, porque a ningún ladrón se le ocurriría ponerse a jugar a la pelota con un saco de monedas de oro. Los ladrones prefieren llevarse el dinero.

El Duque ordenó:

—¡Que registren toda la región! ¡Ese bandido tiene que estar escondido en alguna parte!

Aquella noche, al subir al pueblo con sus cabras, Miquele pasó muy cerca del castillo. Se encontró con una criada que trabajaba en la cocina del Duque y le hizo varias preguntas hasta que la muchacha le contó todo lo que estaba pasando. Miquele se quedó muy preocupado y por la noche no pudo dormir bien pensando en el peligro que corría Kásperle.

A la mañana siguiente sacó su rebaño tan temprano, que la campesina se puso a protestar y a decir que aún era hora de dormir. Miquele pasó otra vez junto al castillo y vio que todo estaba en calma. Pero en el sitio donde el pasadizo subterráneo salía al bosque había un guardia vigilando. El guardia miró a Miquele con desconfianza y le dijo:

—Ten cuidado hoy con tus cabras, niño, porque van a registrar todo el bosque con cazadores y perros.

Miquele salió corriendo a tal velocidad que las pobres cabras apenas podían seguirle, por más que brincaran. El guardia se echó a reír, pero no sabía que Miquele no tenía miedo por sus cabras, sino por Kásperle.

Miquele encontró a Kásperle sentado en una roca y le contó muy excitado el nuevo peligro que iba a correr.

—Quédate en la cueva —le dijo—. Pondré muchas ramas delante y no te verán.

Así lo hizo. Reunió muchas ramas y las fue colocando en la boca de la cueva con tan buen ojo que no se notaba que allí había un agujero. Kásperle se quedó sentado dentro de la cueva y Miquele fuera, y charlaban cada uno desde su sitio.

Llegó el mediodía, y como el bosque estaba muy tranquilo, Kásperle dijo que quería salir un poquito. Pero en aquel momento se oyeron a lo lejos muchos ladridos y voces de hombres. Los dos amigos se quedaron callados y temblando, porque el ruido de los cazadores se acercaba cada vez más. Y de pronto salió del bosque Matías el Gruñón con dos cazadores. Al ver a Miquele tan quietecito guardando sus cabras, el guardabosques le preguntó:

—¿Has visto correr a alguien por aquí?

—No, no, a nadie —dijo Miquele, y por dentro le entró risa y pensó: «No he mentido, porque el que está sentado en la cueva no puede correr».

Los cazadores siguieron buscando. Claro que uno de los perros se acercó a olfatear el rastro de Kásperle, pero Miquele empezó a gritar:

—¡Ay, mis cabras, ay, que quiere morder a mis cabras!

Y Matías llamó al perro, y Kásperle se quedó sano y salvo dentro de la cueva.

Luego no volvió a pasar nada, y por la tarde Miquele subió al pueblo con su rebaño y Kásperle se quedó solo en la cueva y se acordó con pena de la cama dorada del Duque, con su colcha de seda y sus colchones tan blanditos.

Y al fin amaneció otra vez. Era el día de la despedida. Miquele llegó con el pan y las cabras, que pastaron por última vez en aquella pradera. Los dos amigos estaban muy tristes, y cuando Miquele dijo que ya tenía que marcharse, Kásperle se echó a llorar con gran amargura. El pastorcillo quiso consolarlo, pero a Kásperle le corrían ríos de lágrimas por la cara, y Miquele terminó llorando también. Le daba una pena grandísima el pobre Kásperle, que estaba tan solo. Si por él fuera con gusto se habría marchado a recorrer mundo al lado de su amigo, pero no había más remedio que separarse. Kásperle se quedó en la cueva y Miquele subió muy triste al pueblo con sus cabras.

Kásperle se revolvía inquieto en la cueva. Como no podía dormir, en cuanto salió la luna decidió emprender el camino. Se colgó de un hombro el morral que le había dado Miquele con un gran trozo de pan. Su amigo le había cortado también una vara para que le sirviera de bastón. Y con el morral y el bastón Kásperle echó a andar en el silencio de la noche.

La luna alumbraba el camino con una luz muy clara. No se veía a nadie, sólo allá a lo lejos estaban las casitas de un pueblo. Kásperle se acordó de los consejos de Miquele y dio una vuelta para no pasar cerca del pueblo. Al salir el sol, Kásperle buscó un lugar bien escondido en el bosque, se echó en la hierba y estuvo durmiendo hasta la noche, y entonces se puso a andar otra vez.

Así estuvo Kásperle andando durante cinco noches y ya se le había terminado el pan, sólo le quedaba una cortecita. Y por fin, al amanecer del sexto día, vio los postes de la frontera, y vio también una ciudad a lo lejos, en el fondo del valle.

Aquel día durmió pocas horas, y a media tarde se comió la última corteza de pan y empezó a bajar al valle. Pero la ciudad estaba más lejos de lo que él creía, y hasta la puesta de sol no llegó a las puertas de la muralla que rodeaba la ciudad.

La muralla era muy antigua y tenía grandes puerta y torres, y en las ventanitas de las torres había matas de claveles rojos y macetas colgantes con geranios floridos.

Pero Kásperle no se fijó en las plantas de las torres, porque se quedó pasmado delante de un gran jardín que había al pie de la muralla. Aquel jardín estaba lleno de flores de todas las formas y colores: altas malvas reales, enredaderas amarillas, macizos enteros de flores azules y rojas, blancas y jaspeadas. Y de las viejas murallas colgaban rosales de rosas rojas y claveles blancos, y Kásperle no se cansaba de mirar aquel lujo de colores, y pensó que el salón de fiestas del castillo del Duque no era ni la mitad de bonito que aquel jardín.

Un viejo de barba blanca caminaba entre las flores, regando las plantas de una en una, con mucho cuidado. Cuando se le vaciaba la regadera, iba a llenarla a una fuente, y luego volvía a regar. El viejecito parecía algo cansado, y cuando fue a llenar otra vez la regadera, Kásperle se le acercó, le pidió la regadera, la llenó y empezó a regar con mucho entusiasmo. Al verlo tan contento, el viejo sonrió; le gustaba mucho aquel pequeño ayudante que se había presentado sin más, saltando la cerca del jardín. El viejecito se sentó en un banco a ver cómo regaba Kásperle, y éste pensó que nunca había hecho un trabajo útil, y que le gustaría mucho quedarse a ayudar en aquel jardín tan hermoso, donde había una casita cubierta de enredaderas.

Cuando terminó de regar, Kásperle se sentó en el banco junto al viejecito, le miró con confianza y le preguntó:

—¿Puedo quedarme contigo?

El viejo se echó a reír y dijo:

—¡Qué niño más raro eres! ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes?

Kásperle suspiró. Le pasaba con el viejo lo que con Miquele: no podía contarle mentiras, le daba vergüenza engañarlo. Bajó la cabeza y el jardinero le preguntó con mucha bondad, pero muy serio:

—¿Te has escapado, pequeño?

Kásperle suspiró otra vez, no se atrevía a decir quién era. Ahora las personas le daban miedo. Y entonces el viejo lo cogió de la mano y lo llevó a la casita, diciendo con cariño:

—Quédate conmigo en mi jardín. Ya me dirás mañana quién eres.

Y Kásperle se quedó en el jardín.

Cenaron los dos en la casita, y el jardinero le contó muchas cosas de las flores, de cómo crecían y florecían, y Kásperle no se cansaba de escucharle. Ya se había hecho de noche, y el viejo dijo a Kásperle que se fuera a dormir, y le llevó a un cuartito que tenía una cama. Aquel cuartito le pareció a Kásperle algo maravilloso, después de las noches que había pasado en el bosque. Por la ventana entraba el olor de las flores, y cuando Kásperle se metió en la cama oyó una música tan suave y tan bonita que se le quitó el sueño. Nunca había oído unos sonidos así, y se puso a llorar acordándose de la casita del bosque y de lo solo que estaba. La música se fue haciendo más suave, y Kásperle se quedó al fin dormido.

Por la mañana entró el jardinero a despertarle:

—Ven, vamos al jardín a regar, para que las flores no tengan sed durante el día. Hoy va a hacer calor.

Kásperle se levantó muy contento y se puso a regar con gran entusiasmo. Algunas flores necesitaban mucha agua, y otras sólo unas gotas. El jardinero se lo iba explicando todo, y también le enseñó los nombres de las flores. Luego Kásperle se puso a coger fresas, que estaban ya maduras, se comía algunas, pero casi todas las iba metiendo en unas cestitas cubiertas de hojas. El jardinero cogía peras de un árbol.

Estaban los dos muy ocupados con su trabajo cuando empezaron a llegar mujeres y niños que iban a comprar verduras y frutas.

—Vaya, ya veo que se ha buscado usted un ayudante —dijo una de las mujeres al ver a Kásperle.

Pero los niños miraban a Kásperle como bobos, y a Kásperle no le gustaba nada que se le quedaran mirando así, y empezó a ponerles cara de ogro.

Los niños echaron a correr, gritando, pero luego se acercaron poco a poco y le dijeron:

—Hazlo otra vez, anda.

Entonces Kásperle se echó a reír y empezó a hacer payasadas. Los niños se reían como locos, y tanto las mujeres como el jardinero los miraron asombrados.

—Tiene usted un ayudante muy gracioso, maese Penacho —decían las mujeres—. ¿De dónde lo ha sacado?

El viejo no quiso contestar. Estaba pensando que Kásperle era verdaderamente algo raro, y cuando al fin se marcharon las mujeres y los niños, le preguntó:

—Oye, ven aquí. ¿Qué clase de niño eres tú? ¿Dónde has aprendido a hacer esos gestos y esas payasadas?

Entonces Kásperle le miró a los ojos y le contó lo que era. Pero el viejo se enfadó:

—¿No te da vergüenza, burlarte de un anciano? ¿Por qué me mientes? ¡Cómo vas a ser un kásperle! Fíjate los años que tengo, y nunca he oído decir que un kásperle sea otra cosa que un muñeco de madera. ¡Qué vergüenza, mentir así!

Kásperle no sabía qué hacer. ¿Cómo podría convencer al jardinero de que él era un verdadero kásperle?

En esto se abrió la puerta del jardín y entró un hombre joven y elegante, y se quedó mirando al jardinero y le dijo:

—¿Qué le ocurre, maese Penacho? Nunca le había oído gritar de ese modo.

—¡Ah, es usted, señor Severín! —dijo el jardinero—. ¡Pues escuche, escuche las mentiras que me está contando este pícaro, que ayer recogí por pura compasión! —Y le contó al joven la historia de Kásperle.

El señor Severín se quedó mirando a Kásperle con sus ojos hermosos y oscuros, y luego dijo:

—El pequeño no le ha mentido, maese Penacho. Es de verdad un auténtico kásperle vivo. Hay muy pocos kásperles en el mundo. Mi maestro, que era un hombre muy sabio, me contó una vez que en un punto del océano Atlántico hay una isla muy pequeña donde crecen las flores más hermosas del mundo. Esa isla es la tierra de los kásperles. Si los kásperles se quedan en su isla, viven muchísimos años y hasta siglos. Y si algún kásperle sale de la isla, puede pasarse años y años durmiendo sin morirse, y no crece, sino que sigue siendo un kásperle pequeñito y travieso, y los niños se divierten siempre a su costa.

Al oír aquella historia, Kásperle se emocionó muchísimo y empezó a llorar. Había olvidado cuál era su patria, todo lo había olvidado durante sus largos años de sueño. Pero ahora recordaba las flores tan hermosas de su isla. Entonces dijo el joven:

—¡Pobrecito Kásperle perdido, pobrecito!

Aquellas palabras le sonaron a Kásperle tan bien como la música de la noche anterior, y le consolaron mucho, y cuando el amable joven le acarició la cabeza se puso otra vez alegre.

Maese Penacho seguía sin querer convencerse, porque aquella historia de los kásperles le parecía demasiado rara, y Kásperle tuvo que volver a contarles todo lo que le había pasado. Él contaba y los otros reían y sentían pena del pequeño, y cuando acabó su historia, el señor Severín le dijo:

—Dentro de unos días tengo que salir de viaje; trataré de encontrar la casita del bosque, porque ése es tu hogar, pequeño Kásperle.

—Y entretanto, te quedarás conmigo —dijo maese Penacho—. Yo cuidaré de que no te pase nada malo. Coge ahora unas flores para el señor Severín.

Kásperle corrió muy contento por el jardín cogiendo las flores más bonitas y formó un ramo precioso, grandísimo y de muchos colores. El jardinero y el señor Severín se rieron al verle llegar con un ramo más grande que él, y el señor Severín dijo que nunca había visto un ramo tan hermoso. Después se marchó. Vivía cerca del jardín, en una de las torres de la muralla, y maese Penacho le contó a Kásperle que el señor Severín era un gran artista: cuando tocaba un instrumento parecía que le metía dentro una alma. Y le llamaban desde los países más lejanos, por ejemplo para que a un órgano que sonaba mal le metiera una alma dentro.

Kásperle no acababa de comprender aquello, pero ahora ya sabía que el que había tocado la música tan bonita por la noche era el señor Severín. Estaba deseando volver a oír aquella música, y, efectivamente, por la noche se volvieron a oír aquellos sonidos tan dulces en el jardín. Las flores olían muy bien y Kásperle se quedó mucho tiempo sentado junto al viejo jardinero delante de la casa. Estaba contento y tranquilo, y pensaba que ya nadie le podría hacer ningún daño.

A la mañana siguiente maese Penacho le dijo:

—Kásperle, hoy es sábado y vendrá mucha gente a comprar flores. Vete preparando algunos ramos, y hazlos tan bonitos y alegres como el que le diste ayer al señor Severín.

A Kásperle le encantó el encargo. Empezó en seguida a cortar flores, y formó los ramos combinando tantos colores juntos, que maese Penacho se quedó sonriendo al ver los ramos preparados en la fuente. Y la gente que llegó a comprar flores sonreía también al ver aquellos ramos tan alegres. Hasta una vieja viejísima sonrió de oreja a oreja cuando maese Penacho le dio un ramo, y dijo:

—Nunca había visto un ramo igual, le pone a uno de buen humor, aunque uno no quiera.

Llegaron muchas personas, y todas pedían los alegres ramos de Kásperle, y todas se reían al ver a aquel chiquillo tan divertido que saltaba como una liebre por el jardín, cortando y atando flores. Al fin el jardinero le dijo que ya había bastantes, que dejara algunas en las plantas. Y entonces vio con asombro que Kásperle había ido cortando las flores con tanta maña que parecía que no faltaba ninguna en las plantas. Felicitó contento a su ayudante, y por la tarde, cuando llegó el señor Severín, le contó lo bueno que era Kásperle.

Sí, Kásperle era muy bueno, pero también era bastante travieso. Un kásperle no puede evitar el estar siempre haciendo payasadas, y los niños no pueden evitar el reírse cuando ven un kásperle, son cosas que pasan. Los niños de la vecindad se dieron cuenta en seguida de lo divertido que era Kásperle, y se lo contaron a otros niños. Y a los pocos días, el jardín de maese Penacho estaba siempre rodeado de niños que se quedaban en la cerca esperando a que saliera Kásperle, y en cuanto le veían empezaban a reírse y a aplaudir. Y Kásperle les poma cara de ogro, o imitaba a los payasos del circo. Ni siquiera maese Penacho podía evitar reírse cuando lo miraba, pero el señor Severín le dijo un día, al verle hacer payasadas:

—¡Kásperle, Kásperle, te estás descubriendo tú mismo!

Y, efectivamente, al día siguiente Kásperle se llevó un susto tremendo.

Unos niños se habían acercado al jardín a decirle:

—¡Kásperle! ¿Quieres venir pasado mañana con nosotros a la feria? Va a llegar un hombre con títeres y seguro que no sabe hacer funciones tan bien como tú.

Kásperle se asustó tanto que se olvidó de hacer sus muecas. ¡Aquel hombre de los títeres podía ser el que le andaba buscando por todas partes! Se lo contó muy preocupado a maese Penacho, que le prometió que iría a la feria a enterarse.

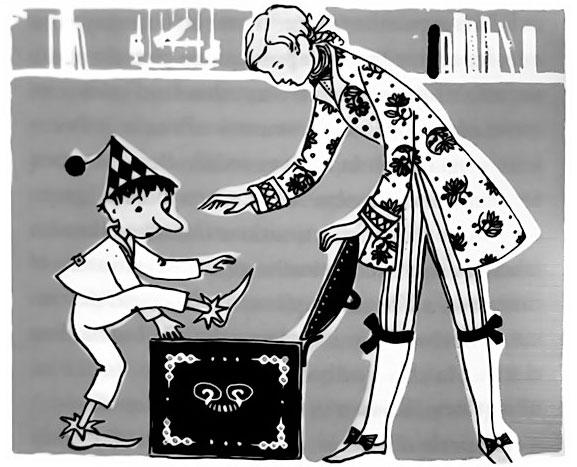

Al día siguiente tuvieron mucho trabajo y, cosa rara, los chiquillos no aparecieron en todo el día por allí. Y Kásperle estuvo ayudando al jardinero, corrió por el jardín, llevó ramos a la casa, volvió a salir, y estaba en la casita cuando llegó el señor Severín. Llevaba sobre los hombros un baúl grande y negro y entró corriendo en la casa y llamó a maese Penacho con mucha prisa. Al entrar en la casita vio a Kásperle que salía, lo cogió por un brazo y lo hizo entrar en la cocina. Dejó el baúl en el suelo, lo abrió y dijo:

—¡Corre, Kásperle, corre, métete dentro! Kásperle obedeció, se metió en el baúl y el señor Severín cerró la tapa, se sentó encima y empezó a tocar el violín. Apenas llevaba unos minutos tocando cuando se oyó un griterío y entraron en la casa muchos niños con el hombre de los títeres y dos guardias, seguidos del asombrado jardinero, y todos preguntaban a la vez:

—¿Dónde está Kásperle, dónde está Kásperle? Venimos a por él, que el Duque ha mandado que se lo lleven. ¿Dónde está?

Pero unos niños le dijeron bajito a maese Penacho:

—Nosotros le ayudaremos a escaparse.

Maese Penacho miró por todas partes y dijo:

—Kásperle estaba aquí hace un momento…

Y el señor Severín también dijo:

—Estaba aquí hace un momento.

Y siguió tocando tranquilamente el violín, mientras le decía al jardinero:

—Maese Penacho, me voy de viaje, ya he preparado mi baúl y saldré mañana en la primera diligencia.

—¡Me importa un pimiento su viaje! —gritó groseramente el hombre del guiñol—. ¡Venimos en busca de Kásperle y tiene que estar aquí!

—Registraremos la casa —dijeron los guardias mirando muy ceñudos al señor Severín. Pero éste les dijo con mucha cortesía:

—¡No faltaba más! ¡Busquen, busquen! Y no se olviden de registrar el jardín.

—La última vez que le vi estaba en el jardín —dijo maese Penacho, que no sabía dónde estaba Kásperle.

Y pensaba:

«Ojalá se haya escapado a tiempo».

Entonces el hombre del guiñol, los guardias y los niños salieron corriendo al jardín, y el señor Severín se echó el baúl sobre los hombros, se puso el violín bajo el brazo, y dijo a maese Penacho que fuera a verle por la tarde. Salió de la casa cantando, atravesó el jardín y nadie se ocupó de él.

Todos seguían buscando a Kásperle por los rincones del jardín, y el hombre del guiñol se encaramó a la muralla para ver si Kásperle se había escondido por allí. Y luego volvieron a entrar todos en la casita y no dejaron ni un rincón sin registrar. Miraron hasta en el tarro de la sal y en la cafetera de maese Penacho, y el hombre del guiñol no hacía más que gritar:

—¡Se nos ha escapado por haber entrado todos a la vez a buscarlo en la casa! ¡Qué idiotas hemos sido, qué idiotas!

—Pronto lo encontraremos —le consolaron los guardias—. ¡Bah, bah, como si no fuéramos capaces de atrapar a un kásperle!

Y entonces se pusieron a interrogar al buen maese Penacho, que tuvo que contarles cómo había llegado Kásperle a su casa y todo lo que le había dicho. Mientras el jardinero hablaba con los guardias, el hombre del guiñol no hacía más que repetir:

—¡Se nos ha escapado! ¡Qué idiotas hemos sido, qué idiotas!

Y un guardia le decía:

—¡Bah, bah, bah! ¡Pronto le cogeremos!

Y en esto los niños empezaron a gritar todos a la vez:

—¡Kásperle se ha escapado! ¡Viva, viva, se ha escapado!

Y salieron saltando y gritando a la calle, y a todo el que quería oírles le contaban que el hombre del guiñol había levantado su teatrillo para la feria del día siguiente, y que había estado enseñando a la gente un muñeco de guiñol que era igualito que el chico del jardinero, y preguntaba a todo el mundo:

—¿Ha visto alguien un kásperle tan gracioso como este muñeco?

Y los niños habían dicho:

—¡El ayudante del jardinero es igual que ese muñeco!

Y así había empezado la cosa.

Los niños iban ahora por la calle saltando y gritando a coro:

—¡Viva, se ha escapado! ¡Viva, viva, se ha escapado!

Y el hombre del guiñol estaba hecho una fiera, y cuanto más gritaban los niños, más furioso se ponía.

—¡Y pensar que me iban a hacer Conde! —no hacía más que gritar—. ¡Sí, me habrían hecho Conde si ese bandido de Kásperle no se hubiera escapado otra vez! ¡Qué idiotas hemos sido, qué idiotas!