CUANDO Kásperle se despertó en la cama dorada el sol entraba ya entre los cortinajes de la habitación. El pequeño saltó de la cama y se acercó a mirar por la ventana, aunque Miquele le había dicho que tuviera mucho cuidado. Vio la pradera y el bosque, iluminados por el sol de la mañana, y hasta él llegaron los cantos de los pájaros que saludaban al nuevo día. ¡Qué bien cantaban! A Kásperle le entró mucha alegría y se puso a cantar también. Menos mal que no había nadie en el castillo, porque cuando Kásperle cantaba daban ganas de salir corriendo. Su voz sonaba como diez puertas sin engrasar y tres veletas oxidadas, pero a Kásperle le encantaban sus gorgoritos y recorrió canturreando todo el castillo. Subió unas escaleras, bajó otras y se encontró de pronto en la cocina. Entonces se dio cuenta de que tenía una hambre horrible y dejó de cantar.

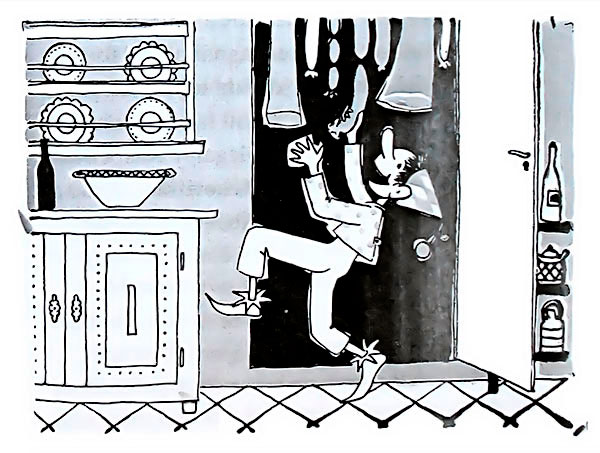

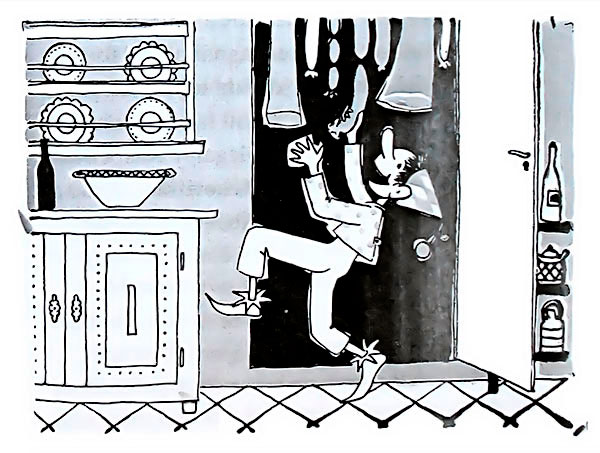

Empezó a mirar en todos los armarios y en los pucheros, pero no había nada que comer. Se acordó entonces de las despensas del castillo del Conde, suspiró y ya iba a salir de la cocina cuando se fijó en una puerta que había en un rincón. La abrió de golpe y vio un cuartito oscuro que olía maravillosamente. Kásperle olfateaba como un perrillo, buscaba con los ojos y vio de pronto que del techo del cuartito colgaban largas ristras de chorizos y salchichas, varios jamones y toda clase de embutidos. Kásperle había descubierto la despensa, donde estaban todavía los restos de la última visita del Duque.

¡Aaah, qué cosas más ricas!

No se paró a pensar si debía o no debía echar mano de aquello. Dio un brinco, y otro, y otro, hasta que alcanzó un chorizo. Tiró de él y consiguió descolgarlo. Salió de la despensa dando brincos de alegría con su chorizo en la mano, y se fue a la puertecilla del muro por donde tenía que pasar Miquele silbando.

Miquele tardó un rato en llegar, y Kásperle se entretuvo dando mordiscos al chorizo. Cuando al fin llegó Miquele el pastorcillo, el chorizo había menguado bastante.

Miquele se quedó boquiabierto cuando Kásperle le contó lo que había en la despensa. Y luego dijo muy preocupado:

—No puedes comerte los embutidos, Kásperle. ¡Son del Duque!

Pero Kásperle no se preocupaba por tan poca cosa. Dijo que los embutidos no le importarían nada al Duque, que se habría olvidado ya de ellos. Y Miquele se dejó convencer.

Aquel día comieron pan con chorizo y frambuesas, y lo pasaron muy bien junto al arroyo. Al anochecer, Miquele volvió al pueblo con las cabras y Kásperle entró en el castillo solitario. No se puso a explorar las habitaciones, sino que se metió en seguida en la cama dorada. Durmió de un tirón, hasta que la luz del sol empezó a entrar entre las cortinas, y se despertó de muy buen humor. Se levantó, corrió a la despensa y descolgó otra ristra de longanizas, y con ella en la mano esperó a Miquele en la puerta de la torre. Pero el pastorcillo, al llegar, le dijo en voz baja y agitada:

—¡Escóndete, escóndete!

Kásperle se metió corriendo entre las matas, y Miquele se acercó y le dijo al oído:

—Matías el Gruñón está en la pradera. ¡Ve con cuidado, que no te vea!

El guardabosques encontró algo raro que el pastorcito pasara con sus cabras tan cerca del castillo, pero no vio a Kásperle, que se había metido entre las cabras, y que fue andando a cuatro patas hasta llegar al bosque.

Los dos amigos pasaron otro día muy agradable. Llegó la noche, luego la mañana, y así fueron transcurriendo los días. Siempre hacía mucho sol y los amigos estaban muy contentos.

Kásperle llevaba ya una semana allí, y una mañana se despertó y se quedó muy sorprendido al ver lo oscuro que estaba.

«A lo mejor todavía es de noche», pensó. Pero entonces oyó un ruido de agua, miró por la ventana y vio que estaba lloviendo con mucha fuerza, como si echaran agua del cielo a jarros. Había nubes bajas y oscuras y el bosque estaba quieto y sin voces de pájaros. Miquele no llegó aquella mañana con sus cabras: se había quedado en el pueblo y estaba ayudando a su ama a limpiar verduras, mientras pensaba en su amigo Kásperle.

Kásperle también pensaba en Miquele. Se aburría solo en el castillo, y como no sabía qué hacer, empezó a recorrer las habitaciones, los corredores y todos los rincones que no había explorado todavía. Iba sentándose en todas las butacas, se revolcaba en los sofás y al fin volvió al cuarto del Duque. En aquel cuarto había muchos cuadros, y uno de ellos era el retrato de una pastora que llevaba un corderito con una cinta azul.

Aquel cuadro le gustaba mucho a Kásperle. Para verlo mejor, se acercó a él hasta pegar la nariz al cordero. Entonces notó que en el lazo del cordero había un bulto, y, lleno de curiosidad, lo tocó y apretó. Y, de pronto, con un ruido suave y rápido, el cuadro se movió y se separó de la pared como si fuera una puerta, y Kásperle vio con gran sorpresa que en la pared había un cuartito oscuro, del que salía un aire húmedo.

Kásperle se llevó un susto tremendo y de un salto se metió en la cama, se tapó la cabeza con las mantas y se quedó un rato temblando. Pero no se movía nada, y sólo se oía el ruido de la lluvia en la ventana. Kásperle fue sacando la cabeza de las mantas poquito a poco, y miró la puertecilla secreta que había estado oculta por el cuadro. La puertecilla seguía abierta, y en el cuartito oscuro no se veía ni se oía nada.

Kásperle respiró con fuerza. Tenía miedo, pero también mucha curiosidad. Y como la curiosidad era más fuerte que el miedo, se bajó de la cama y se acercó a la puerta secreta. Se veía un cuartito pequeño y estrecho que tenía una escalera al fondo. En el cuartito había una suave luz verdosa, y Kásperle vio que entraba por una ventanita redonda tapada por la hierba de fuera.

Había allí también un arcón viejo, y Kásperle lo abrió en seguida para curiosear.

¡Santo cielo, lo que había allí! En el fondo del arcón Kásperle vio varias copas de oro y de plata, una cadena de oro y un saco lleno de oro. Cubriéndolo todo había una tela de terciopelo rojo que estaba ya muy desteñida. Kásperle se echó la tela por los hombros, se puso al cuello la cadena de oro y se paseó por el cuartito. Luego le entró otra vez la curiosidad, dejó las cosas en el arcón y empezó a bajar, escalón a escalón, la escalerita que salía de la cámara secreta. La verdad es que tenía bastante miedo, y cuando le llegó desde abajo una ráfaga de aire húmedo, subió corriendo y volvió a refugiarse en el cuarto del Duque. Quiso colocar en su sitio el cuadro de la pastora, pero no resultaba nada fácil, hasta que de pronto se oyó como un chasquido y el cuadro se pegó a la pared donde estaba antes y ya no se veía ni rastro del cuarto secreto.

Kásperle volvió a buscar el botón del lazo del cordero, lo encontró, apretó con fuerza, y la puerta se abrió otra vez.

«Me gustaría que Miquele viera esto», pensó Kásperle cerrando de nuevo la puerta.

Entonces recorrió el castillo y miró despacio todos los cuadros, creyendo que detrás de cada uno iba a haber una cámara secreta. Pero no se abrió ninguna puerta por más que tanteó en los ojos, las narices y los botones de las casacas de todos aquellos caballeros y damas tan serios, cuyos retratos adornaban las paredes del castillo.

Ya se había hecho tarde, y Kásperle se metió en la cama, pensando que a lo mejor al día siguiente haría buen tiempo.

Pero siguió lloviendo. La mañana siguiente fue aún más oscura, el bosque apareció más sombrío y callado, y Miquele se quedó otra vez en el pueblo con las cabras. Kásperle se aburría y empezó a recorrer el castillo. Registró a fondo el cuartito secreto y bajó un poco por la escalerita, pero no se atrevió a bajar del todo.

Fue a la despensa y descolgó una ristra de salchichas, pero no le gustaron tanto como cuando se las comía en el bosque con el pan de Miquele y frambuesas del arroyo. Y seguía lloviendo, lloviendo sin parar, y al otro día, lo mismo.

Kásperle estaba ya harto y aburrido y se quedó en la cama hasta que, de pronto, por la tarde, la habitación se llenó de una luz muy clara. Kásperle saltó de la cama y miró por la ventana: acababa de salir el sol. Se veían trozos de cielo muy azul, y las nubes se iban alejando. ¡Qué bien, al día siguiente haría un tiempo precioso!

Kásperle se puso a bailar por el cuarto. Luego empezó a corretear por el castillo, subió, bajó, descolgó de la despensa un salchichón enorme para llevarlo al día siguiente al prado, y se acostó pensando en que ya pronto vería a Miquele.

Aquella noche salió la luna. Era una luna muy pálida y le faltaba un buen pedazo, pero daba una luz muy clara que iluminaba la pradera del castillo.

Kásperle se despertó de madrugada creyendo que volvía a llover. Se asomó a la ventana, vio brillar la luna y se dio cuenta de que el ruido que oía no era lluvia, sino el trote de un caballo que galopaba hacia la casa del guardabosques. Kásperle vio a un caballero bajar del caballo y entrar en la casita de Matías el Gruñón. Kásperle tuvo miedo, se metió en la cama y se tapó la cabeza con la colcha de seda. Al poco se quedó dormido.

Por la mañana, al despertarse, Kásperle se dijo asombrado:

—¿Qué será eso?

Se oían pasos, voces, toda clase de ruidos en el castillo. Y de pronto oyó una voz que decía:

—¡Matías, vamos ahora a limpiar la cámara del Duque!

Kásperle se tiró de la cama de un brinco, muerto de miedo. ¡Había gente en el castillo! Estuvo unos momentos sin saber qué hacer. Luego, de pronto, se acordó del cuartito secreto. Fue al cuadro, apretó el botón, se abrió la puertecilla, y cogiendo sus cosas y el salchichón se metió en el cuartito. Fuera en el corredor se oían ya pasos y voces, y apenas había cerrado la puertecita secreta cuando el guardabosques y su mujer entraron en la habitación del Duque.

Kásperle oyó un grito. La mujer del guardabosques había visto la cama deshecha y gritaba:

—¡Matías, Matías! ¿Ves como ha estado alguien en el castillo? ¡Ay Dios mío, si hasta han dormido en la cama del Duque! ¡Como Su Alteza lo llegue a saber!

El guardabosques gruñía y decía palabras feas, y Kásperle le oyó decir que tenía que haber sido un fantasma, porque si hubieran sido personas de carne y hueso él lo habría notado, y además las puertas estaban cerradas.

—¡Matías, la puertecita de la torre estaba abierta! —dijo su mujer—. ¿Te acuerdas, la puerta que se quedó sin llave? ¡Ay Dios mío, mira que si han robado algo!

La mujer lloraba, el guardabosques gruñía, y Kásperle le oyó decir que iba a echar el cerrojo a la puertecilla de la torre.

—No, no, cierra con la barra grande de hierro, que es más segura —dijo la mujer.

Kásperle se asustó. Si el guardabosques cerraba la puerta con una barra de hierro no podría salir. Y oyó que la mujer decía:

—¡Y mañana llega el Duque! ¡Date prisa, Matías, que tenemos que limpiarlo todo!

¡Por todos los Santos del cielo! ¡Al día siguiente llegaba el Duque, y la puerta iba a estar cerrada! ¿Cómo podría salir para reunirse con Miquele? Kásperle pensó:

«Me descolgaré de noche por una ventana, y dormiré en el bosque».

Se consoló con aquella idea, y se quedó aburrido en el cuartito secreto, porque el guardabosques y su mujer andaban por el castillo trajinando en las habitaciones y no se atrevía a salir de su escondite. Pero cuando oscureció, el castillo se quedó en silencio, y Kásperle abrió la puerta secreta con medio salchichón bajo el brazo (porque se había comido el otro medio), atravesó de puntillas el cuarto del Duque, se fue a la puerta del corredor, trató de abrirla… y vio que estaba cerrada con llave.

Se había quedado encerrado. Entonces quiso abrir la ventana, pero recordó que tenía reja por fuera. Estaba prisionero, no había manera de salir. Kásperle se echó a llorar, gritó y pataleó, pero no le sirvió de nada, no podía salir del cuarto.

Cansado y furioso se metió en la cama del Duque, que tenía ahora sábanas limpias y finísimas, se revolvió sobre la almohada llorando y se quedó dormido.

Aquella noche no durmió tan bien como de costumbre, de vez en cuando se despertaba sobresaltado. Y a la mañana siguiente oyó de pronto muchos ruidos: trompetas, coches de caballos, voces y órdenes. Se levantó asustado y miró por la ventana: al pie del castillo vio una fila de caballeros que acababan de llegar y varias carrozas. El Duque había hecho el viaje muy temprano para no pasar calor durante el día.

¡El Duque, su peor enemigo! ¡Ay Señor, Señor! Kásperle lo vio descender de su carroza y de un brinco se escondió en la cámara secreta. Temblaba de miedo y se echó desesperado encima del arcón de los tesoros. ¿Cómo iba a salir de allí?

Se oyeron más ruidos en el castillo. Desde el cuarto secreto, Kásperle podía distinguir los pasos en los corredores, y luego oyó que se abría la puerta del cuarto del Duque y que alguien empezaba a gritar.

¡Cielo, la cama! El tonto de Kásperle no se había acordado de arreglar la cama. Desde su escondite reconoció las voces: la que chillaba era la mujer del guardabosques, que aseguraba y repetía que había dejado la habitación bien ordenada, y que había un fantasma en el castillo. Y contaba cómo el día anterior se habían encontrado todas las puertas abiertas, y la cama del Duque revuelta. Eso sólo podía ser obra de un fantasma. No dijo nada de los embutidos desaparecidos, porque nadie se había dado cuenta de aquello, y tampoco habló de la puertecita de la torre para que no regañaran a su marido por haber perdido la llave.

A Kásperle le entró risa al oír repetir a la mujer:

—¡Hay un fantasma en el castillo! ¡Hay un fantasma!

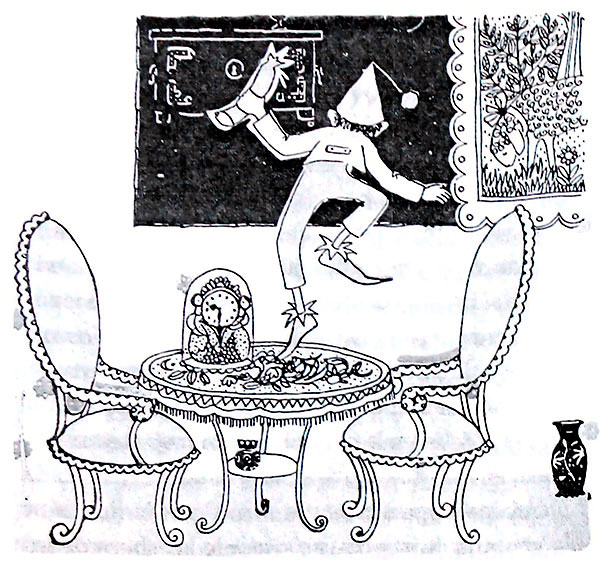

Kásperle se tapó la boca con la mano para no soltar una carcajada. Y como no sabía cómo desahogar la risa, se puso a dar pataletas al aire. Y entonces, dio sin querer una patada a una de las copas de plata, que rodó con gran estrépito por el suelo.

En el cuarto del Duque se oyeron gritos. El Duque preguntaba:

—¿Qué ha sido eso, qué ha sido eso?

Y la mujer del guardabosques repetía entre chillidos:

—¡Es el fantasma, es el fantasma!

—¡Que registren todo a fondo! —ordenó el Duque—. ¡Y que los guardias rodeen el castillo! ¡Pronto, registrad todos los cuartos!

A Kásperle le daba brincos el corazón. Oyó las órdenes en los corredores, y también oyó que en el cuarto de al lado alguien decía que había que llamar al médico, porque el Duque se había puesto enfermo del susto. ¡Ay Santos de toda la corte celestial! Si el Duque estaba enfermo se metería en la cama y Kásperle se quedaría encerrado sin remedio.

Pues sí, el Duque se metió en la cama. Aquel día había madrugado mucho, y para él aquello era la peor enfermedad. Mientras llegaba el médico y los criados le llevaban al Duque un buen desayuno, Kásperle estaba allí sentado en el arcón del cuarto secreto, dando mordisquitos al salchichón. Ya no le apetecía nada, porque tenía sed y se estaba acordando del agua clara del arroyo, y de cuando la bebían tan contentos Miquele y él. Poco a poco fue oscureciendo en el cuartito secreto, las ramas de hiedra apenas dejaban pasar la luz y ya se iba haciendo de noche. Al final Kásperle se vio rodeado de una oscuridad completa. Pero de pronto vio un rayito de luz que entraba por un agujerito de la pared. Se subió con cuidado al arcón y vio que aquel agujerito daba al cuarto del Duque. Por la parte del cuarto, el agujero estaba disimulado en el cuadro de un caballero antiguo; en la espada de aquel caballero había una pequeña abertura que no se notaba, y era por allí por donde Kásperle podía mirar.

Vio al Duque en la cama, y al médico que estaba sentado a su lado y a otros dos señores. Uno de aquellos señores era el Conde, el padre de Rosamaría. Estaban hablando del extraño desorden en que habían encontrado el castillo. El Duque se lo contaba al Conde, que había llegado después. Kásperle escuchó con atención apretando la oreja con fuerza contra la pared. Y de pronto el Duque exclamó:

—¿Qué son esos ruidos? Parece que froten o raspen la pared.

Kásperle, asustado, se echó hacia atrás, perdió el equilibrio y se cayó del arcón haciendo un ruido tremendo. ¡Qué griterío se volvió a oír en el cuarto del Duque!

—¡Debe de estar al lado, en el comedor! —gritaba el Duque—. ¡Corred, corred, a ver si lo descubrís!

Se oyó correr a todos hacia el enorme comedor que estaba al lado del cuarto del Duque. Las paredes del castillo eran anchísimas, y a nadie se le ocurrió pensar que, detrás de los grandes armarios del comedor, el muro podía ser más delgado. Abrieron los armarios, sacaron todo lo que había dentro, pero no encontraron ningún fantasma. Y nadie pensó que entre la pared de la habitación del Duque y la del comedor había un cuartito secreto.

El pobre Duque se puso malísimo del susto. Cuando Kásperle se atrevió a mirar otra vez por el agujerito de la pared, lo vio tomando una taza de tila y oyó que un criado decía:

—¡Con tal de que el fantasma no sea Kásperle!

—¡Cómo! ¿Qué dices? ¿Qué te hace pensar que pueda ser Kásperle? —El Duque se sentó en la cama muy excitado y puso una cara tan feroz que Kásperle se quedó encogidito de miedo.

—Sí —decía el criado—, un guardia ha contado que hace algunos días estuvieron a punto de coger a Kásperle en El Descanso, pero, sin saber cómo, desapareció. Y desde entonces no han vuelto a ver a Kásperle en ninguna parte. Como El Descanso está cerca de aquí, bien pudiera el pícaro haberse escondido en este castillo.

Pero el Duque dijo que no le parecía tan claro, y que seguramente lo que había en el castillo era un fantasma.

—Perdone, vuestra Alteza —dijo el mayordomo entrando en aquel momento en el cuarto—. Pero un fantasma no come embutidos, y la despensa está medio vacía.

Entonces todos empezaron a decir que era verdad, que los fantasmas no comían ni chorizo ni salchichas, y que eso era más bien propio de Kásperle. Y al contar el mayordomo la cantidad de embutidos que faltaban en la despensa, el Duque ordenó, hecho una fiera:

—¡Que busquen en los sótanos, en los desvanes, por todas partes! ¡Que busquen hasta en las chimeneas! Y al que encuentre a Kásperle le daré una gran recompensa: ¡le haré Conde, si no lo es ya! ¡Y a ese Kásperle, a ese bandido, a ese monigote, ya le daré yo su merecido!

Y como estaban hablando todos a la vez y discutiendo dónde podría haberse escondido el pequeño bandido no oyeron el suspiro que se le escapó a Kásperle. ¡Ahora sí que se había metido en un aprieto! Estaba encerrado, le buscaban y sólo Dios sabía lo que harían con él al encontrarle. Mientras los demás discutían en el cuarto del Duque, Kásperle se echó en el suelo para ver si durmiendo se le pasaba el miedo. Durmió muchas horas y mientras tanto los otros fueron calmándose poco a poco y hasta se cansaron de buscarle. Decían:

—Ha tenido que ser un fantasma, y a los fantasmas es inútil buscarlos.

El Duque también estaba dormido en la hermosa cama dorada que tanto le gustaba a Kásperle. Y Kásperle se despertó a media noche porque la luna le daba en la narizota. La luna entraba por la ventanita redonda y alumbraba muy bien el cuarto secreto.

—¡Ay! —suspiró Kásperle—. ¡Cómo me gustaría estar en la pradera del bosque!

Y se sintió tan solo y abandonado, que dio unos suspiros fuertísimos.

—¡Juan! —exclamó el Duque, despertándose—. ¿No has oído? Parecían suspiros.

—Sí, Alteza, me parece que he oído suspiros —contestó el criado medio dormido—, no cabe duda de que es un fantasma.

A Kásperle le hizo gracia que le tomaran otra vez por un fantasma, y se puso a suspirar más fuerte, y más fuerte todavía. Y entonces oyó que el Duque decía que encendieran todas las luces para ver de dónde procedían los suspiros. Kásperle se quedó muy callado porque la gente empezó otra vez a entrar en el cuarto del Duque. Oyó llegar a los criados, al mayordomo y a varios caballeros, y todos se pusieron a escuchar por si oían los suspiros. Pero como Kásperle ya no hacía ruido, se volvieron todos a la cama.

Apenas se había dormido el Duque cuando los suspiros se oyeron de nuevo.

—¡Ya está el fantasma suspirando otra vez!

El Duque gritaba, el criado gritaba, y los otros volvieron a entrar en el cuarto y se pusieron a escuchar, pero no oyeron nada. Kásperle empezó a dar volteretas, muerto de risa, y ¡púmbala!, dio una patada al arcón, que resonó como un tambor.

—¡El fantasma, el fantasma!

Al oírles gritar, Kásperle se quedó muy calladito, y de pronto oyó decir a alguien que por la mañana tantearían las paredes palmo a palmo, porque a lo mejor habían emparedado en los tiempos antiguos a alguna persona y su espíritu estaba rondando por allí.

—Sí, es una buena idea —dijo el Duque—. Que traigan mañana al constructor de la Corte.

Al oír aquello, Kásperle perdió el buen humor. La cosa se iba a poner muy fea. Si el constructor empezaba a estudiar las paredes y a golpearlas encontraría la puertecita secreta y él quedaría al descubierto. Ya no hizo ningún ruido más, y el Duque consiguió dormir tranquilo. Pero Kásperle no podía dormir, pensaba en alguna manera de escaparse, y decidió bajar la escalerilla secreta en cuanto fuera de día. Tal vez pudiera huir por allí.

Cuando salió el sol y entró un poco de luz en el cuartito, Kásperle se dispuso a huir. Cogió el último trozo de salchichón y el saco de monedas del arcón. Al levantar el saco, las monedas chocaron unas con otras armando mucho ruido y el Duque se despertó otra vez. Pero como todo se quedó luego en silencio, el Duque creyó que había soñado, se tranquilizó y llamó para que le llevaran el desayuno. Cuando ya bajaba la escalerilla, Kásperle le oyó pedir chocolate y pensó que le gustaría mucho más beber un tazón de chocolate que meterse en aquel agujero tan oscuro.

Al llegar al final de la escalera, tanteó las paredes con las manos. Eran unos muros fríos y húmedos que formaban un pasadizo estrecho. Kásperle sintió en las piernas el roce de unas piedras, pensó que eran ratas, y dio un grito. El eco le devolvió el grito, y allá en la cocina, la cocinera dejó caer la taza de chocolate del Duque y suspiró:

—¡San Antonio bendito! ¡Ahora andan los fantasmas por aquí! ¡Escuchad, escuchad!

Los pinches y las muchachas habían oído también el grito de Kásperle, que estaba en aquel momento en el pasadizo, justo debajo de la cocina. Aquel pasadizo era larguísimo, no se le veía fin. Y Kásperle suspiró aliviado cuando vio al fondo un poco de luz, allá a lo lejos. Echó a correr tan de prisa como pudo con el saco de monedas, y de pronto vio que tenía delante unos matorrales muy espesos. Se arrastró entre las ramas, y al salir de los matorrales se encontró en medio del bosque. El castillo estaba a su espalda, bastante lejos. Kásperle pensaba seguir corriendo para que no le encontraran los guardias, pero entonces sintió que lo abrazaban. Se volvió y vio a Miquele que gritaba muy emocionado:

—¡Por fin has venido, por fin!

Kásperle cogió de la mano a Miquele y echaron a correr; las cabras los seguían saltando, y sólo cuando estuvieron bien dentro del bosque empezó Kásperle a contar sus aventuras.

—Toma —le dijo a Miquele entregándole el saco de monedas—. Mira lo que te he traído.

Pero Miquele no quiso tocar el saco, miró asustado a su amigo y le dijo en voz baja:

—¡Kásperle, ese dinero es del Duque! ¡Lo has… robado!

—¡Qué va! —dijo Kásperle asombrado—. ¡Lo he encontrado!

—¡Pero el castillo es del Duque, y todo lo que hay en el castillo le pertenece!

Miquele, a pesar de que siempre había deseado ser violinista en lugar de pastor, no quería saber nada de aquel dinero, y dijo a su amigo:

—Tienes que devolverlo. No puedes quedarte con lo que no es tuyo, ya ha estado bastante mal lo de las salchichas.

A Kásperle no le servía de nada dar sus razones. Miquele no se dejaba convencer. Entonces Kásperle se quedó mirando a su amigo muy pensativo y dijo despacio:

—Tú eres bueno, Miquele.

Y bajó la cabeza avergonzado de no ser más que un kásperle travieso. Cómo le habría gustado ser un niño de verdad, un niño bueno como Miquele. Estaba tan arrepentido que dijo que volvería por el pasadizo para dejar el dinero en su sitio aunque el recuerdo del larguísimo pasadizo subterráneo le horrorizaba.

—Sí, ve en seguida —le aconsejó Miquele—, antes de que el constructor empiece a registrar las paredes y encuentre la puerta secreta.

Miquele se sacó del bolsillo un cabo de vela y una caja de cerillas; estaba muy orgulloso de aquellos tesoros, pero se los entregó a su amigo.

Así que Kásperle, a pesar de su miedo, volvió a meterse entre los arbustos y entró en el pasadizo subterráneo. Una vez dentro encendió el cabo de vela y con aquella luz ya le parecía menos horrible el lugar. Llegó a la escalera, subió al cuartito, y de pronto se sintió muy valiente y lanzó el saco de monedas contra la puertecilla secreta, para dar un buen susto al Duque.

Pero ¿qué era aquello? ¡La puerta empezó a abrirse! El saco había golpeado el mecanismo de la cerradura.

Se oyó un grito y Kásperle echó a correr como un loco escaleras abajo pasadizo adelante, de prisa, de prisa. Se le apagó la vela y no se atrevió a pararse a encenderla. Corrió y corrió hasta ver la claridad de la salida, se arrastró entre las ramas y salió sofocado al bosque. Vio a Miquele con sus cabras en un prado y le gritó:

—¡Hay que escapar! ¡De prisa!

Miquele creyó que había pasado algo malo. Reunió a sus cabras y les hizo dar una carrera tremenda. Llegaron sin aliento al arroyo, donde se habían encontrado por primera vez, y Kásperle se tiró en la hierba porque no podía más. Miquele le llevó agua, le dio pan, y al cabo de un rato Kásperle pudo contarle lo que había pasado. Kásperle miraba a Miquele de reojo. ¿Qué pensaría su amigo?

Pero Miquele era también un chiquillo, y le gustaba hacer trastadas. Se echó a reír y dijo que el Duque estaría contentísimo con el saco de monedas, y que ahora ya sabrían en el castillo dónde estaba la cámara secreta de los tesoros.

—Pero ahora sí que te has quedado sin techo —dijo Miquele con pena—. Aquí entre las rocas hay una cueva pequeña, pero no podrás vivir en ella mucho tiempo. Y ¿qué vas a hacer cuando yo no venga más?

Miquele estaba muy triste y Kásperle no entendía nada. ¿Por qué no iba a ir Miquele al bosque? Entonces el pastorcillo le contó que pronto se reunirían los rebaños de vacas y de cabras para marcharse del pueblo hacia los pastos altos de las montañas. Y que él tenía que irse también con ellos, para ayudar a bajar la leche al pueblo.

—¡Pues me iré contigo! —dijo Kásperle pensando que sería muy divertido vivir en las cabañas del monte. Pero Miquele dijo que no podía ser.

—No, no puede ser, Kásperle. Si te quedas por aquí te encontrarán. Ya ha estado en el pueblo un guardia preguntando por ti. Tienes que marcharte.

Kásperle se quedó muy triste. Ya no le gustaba nada la idea de recorrer mundo. Se acordó de la casita del bosque. ¡Si pudiera volver allí! Pero no sabía el camino, había dado muchas vueltas desde que salió de la casita, y ya no recordaba los sitios por donde había que pasar. Miquele tampoco conocía aquel lugar, pero le dio buenos consejos.

El último día le regaló un pan muy grande que le había dado la maestra, y le dijo que fuera caminando por las montañas sin pasar por los pueblos, hasta llegar al principado vecino, allí ya no podría hacerle nada el Duque.

—Cuando veas un poste pintado de azul y amarillo, allí está la frontera.

Kásperle prometió acordarse de todo y no cometer imprudencias. Y siguiendo el consejo de Miquele, se metió en la cueva de las peñas y durmió allí mejor que en el cuarto secreto del castillo mientras su amigo subía al pueblo con las cabras.