EL médico y él de la fonda tuvieron que convencer durante mucho rato a míster Stopps para que se metiera en la cama; las muchachas le llevaron una taza de ponche, y él pidió seis más; y después de bebérselas le entró mucho sueño y se durmió. Se había puesto encima de la cara el gran pañuelo azul que estaba empapado de lágrimas, y en cuanto se durmió empezó a tener unos sueños espantosos, con ladrones y cosas así. Los ladrones entraban en su cuarto, y empezaban a aserrar la puerta, y míster Stopps estaba muerto de miedo. Y en esto el ruido que hacían los ladrones fue tan fuerte, que míster Stopps se despertó y se puso a escuchar.

No estaba soñando: el ruido se seguía oyendo, era como si alguien aserrara madera. Míster Stopps dio un grito en medio de la noche:

—¡Socorro! ¡Socorrooo!

Pero no vino nadie, y a los pocos minutos se dejó de oír el ruido de la sierra. Míster Stopps quiso encender la luz, pero las manos le temblaban y no lo consiguió; se metió bien dentro de la cama, pensando que con sus gritos habría espantado a los ladrones. Todo estaba en silencio.

Se quedó mucho rato bien tapado con las mantas, y ya iba a dormirse otra vez cuando volvió a oír el ruido de la sierra. Entonces cogió la pistola que tenía en la mesita de noche, apuntó hacia la puerta y disparó. ¡Pum! Toda la casa resonó con el tiro.

—¡Socorro! ¡Socorro! —se oyó gritar en todos los cuartos. Y los que estaban en la posada salieron en camisón al pasillo, se acercaron a la puerta de míster Stopps y preguntaron con muchísimo miedo:

—¿Está usted muerto? ¡Conteste!

—Yo creo que si está muerto no va a poder contestar dijo el bombero, que también había entrado a ver qué pasaba. Qué bombero más listo. El dueño de la fonda mandó traer una sierra para abrir un agujero en la puerta, y míster Stopps, al oír la sierra, pensó que ya iban los ladrones a entrar en su cuarto de verdad, y quiso coger otra vez su pistola, pero no la encontró. Entonces míster Stopps decidió meterse bien dentro de la cama y taparse la cabeza. La puerta ya se estaba rompiendo, y de pronto saltó en pedazos. Míster Stopps gritó como si le mataran, se metió debajo de la cama y se quedó luego muy quieto. El dueño de la fonda entró en la habitación, seguido del médico, de la cocinera, de las criadas y del bombero, y el dueño dijo:

—¡Ahí está el pobre, muerto debajo de la cama!

—A mí me parece que si estuviera muerto no temblaría así. Los muertos tienen las piernas quietas —dijo el bombero, que era tan listo; y es que a míster Stopps le salían las piernas por la otra parte de la cama, porque como era tan largo no cabía bien. El dueño de la fonda empezó a tirarle de una pierna, llamándole, pero míster Stopps creía que era uno de los ladrones y no quería salir. Todavía no se había dado cuenta de que era el de la fonda el que le daba aquellos tirones. Y cuando comprendió que si no hacía algo le iban a arrancar la pierna a fuerza de tirar, dijo:

—¡Oh, señores ladrones, no mí arrancar pierna, no mí matar! ¿Querer ustedes dinero? ¡Yo dar!

—¡Hombre, ahora nos ha tomado por ladrones, es el colmo! —dijo el bombero.

—¡Anda! ¡Si lleva pijama! —exclamó la cocinera. Y al oírla, míster Stopps comprendió que no eran los ladrones los que habían entrado en el cuarto, y le dio vergüenza que le vieran en pijama, se envolvió en una sábana y dijo:

—¿Dónde están los ladrones?

—¿Quién ha disparado?

—¡Yo disparar! ¡Los ladrones querer romper mi puerta!

—¡Ladrones! —chillaron las criadas—. ¡Huy, qué miedo, qué miedo!

—¡Yo miedo también, yo mucho bastante miedo!

Las muchachas, asustadísimas, se acurrucaron en el otro rincón del cuarto, donde había otra cama. Era la cama del pobre Kásperle que se había caído al pozo. Y el de la fonda empezó a decir que era una tontería hablar de ladrones.

—No tontería, ladrones hacer «rrrrr» a mi puerta, y yo disparar.

—Yo disparé, se dice, señor; ¡yo disparé! —dijo el bombero, que era muy instruido y se ponía nervioso con el modo de hablar del inglés.

—Cállese, caramba, que a un señor tan rico, como éste no hay que llevarle la contraria —dijo el de la fonda—. Ahora vamos a registrar la casa desde el desván hasta la bodega.

—No me parece nada prudente; precisamente los ladrones podrían estar escondidos en el desván o en la bodega —dijo el bombero, que no era muy valiente.

Pero el dueño de la fonda le dijo:

—¡Miedoso! Vamos a registrarlo todo. ¡Estaría bonito que el señor inglés fuera luego contando por todo el mundo que yo tengo ladrones en mi fonda!

—¡Ay, ay! —chilló entonces la cocinera—. ¡En esta cama hay alguien!

—¡Bobadas, sois unos cobardes todos! —gritó el dueño—. ¡Quietos todos y sin chillar!

—¡Que hay alguien, que lo digo yo! ¡Me ha soplado!

—¡Mira que si están los ladrones escondidos en esa cama…! —dijo el bombero, muy preocupado; y ya iba a acercarse con mucho cuidadito, cuando se oyó dentro de aquella cama un ruido como gruñidos, y luego como gorgoritos, y todos se miraron sin saber qué hacer. ¿Qué podían ser aquellos ruidos?

—¡Alguien se está riendo! ¡Lo que se oye es una risa!

El dueño de la fonda no comprendía nada, y míster Stopps menos.

—¡Oh sí, alguien reír, alguien en cama ahí!

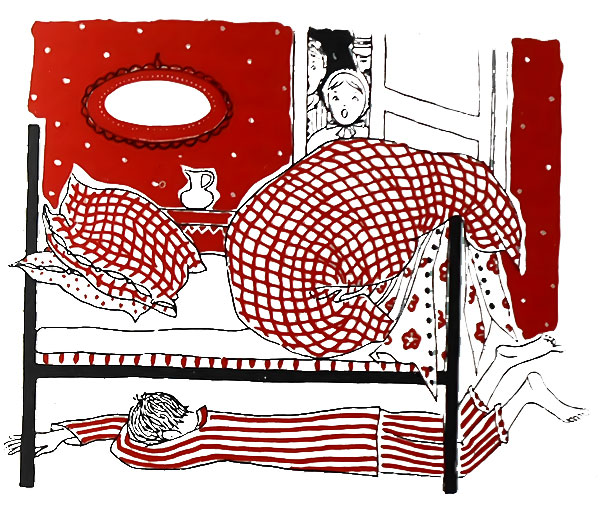

—¡Eh, usted, el que esté en la cama, si es usted el ladrón, salga ahora mismo! —gritó el bombero, y tiró con cuidadito de la colcha de aquella cama; y de pronto la colcha se levantó, y las criadas se fueron chillando a la otra esquina del cuarto, y míster Stopps gritó:

—¡Mi pistola, yo disparar!

Pero cuando ya iba a coger su pistola, alguien saltó de una voltereta de aquella cama, y era Kásperle, que se estaba riendo como un loco.

—¡Oh, oooh, mi kés… mi Kásperle!

—¡Kásperle, pero Kásperle, por Dios! ¿De dónde sales? —dijo el fondista.

Kásperle se dejó abrazar por míster Stopps, que estaba contentísimo, y no hacía más que preguntarle:

—¿Tú no estar muerto en pozo, tú no estar muerto, tú no en pozo?

—¡No! —chilló Kásperle—. ¡No estoy en el pozo y tengo hambre!

Pero todos querían que les contase lo que le había pasado, y si de verdad se había caído al pozo.

—¡Claro que me caí! ¡Y bien sucio que estaba!

—¡Cielos, y con toda esa suciedad encima se ha metido en la cama! —dijo una de las muchachas—. ¡Y además está lleno de ensalada de arenques!

—¡Cállate ya! —dijo el de la fonda a la muchacha—. Y tú, Kásperle, cuenta de una vez lo que te ha pasado.

—Me caí y luego me salí de allí porque todos gritaban como locos. Y me vine a la cama, y alguien gritó más y disparó un tiro.

—Pero… ¿quién hacer «rrrr» aquí? —preguntó míster Stopps.

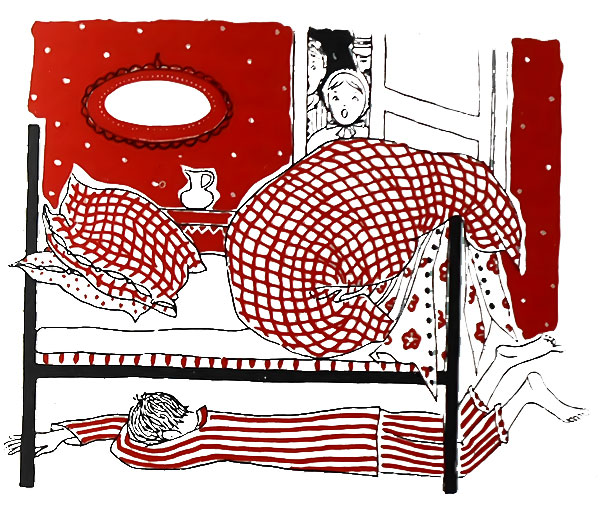

—¡Kásperle, Kásperle! —gritaron las muchachas, rodeando al pequeño, que se había echado encima de la cama de míster Stopps con la cabeza escondida en la almohada, y que estaba haciendo unos ruidos rarísimos y dando patadas al aire.

—¡Él morir, él mí morir! —gritó míster Stopps.

—¡Se ha emocionado mucho! —dijo la cocinera.

—¡Caramba, si se está riendo! ¡Si lo que hace es reírse! —dijo el de la fonda, levantando a Kásperle de la cama; y todos pudieron ver que se estaba riendo como un loco, y que de la risa hasta se le saltaban las lágrimas. No paraba de reírse, y el de la fonda, harto de oírle, le echó un cubo de agua por la cabeza. Kásperle dejó de reírse de repente. Miró a todos como si no les conociera y luego dijo «¡Rrrrr!».

—¡Oh, eso, eso hacer los ladrones!

Kásperle se echó a reír otra vez, pero el de la fonda le amenazó con otro cubo de agua, y Kásperle dijo:

—Si es que yo ronco así, yo ronco siempre y hago siempre ese ruido…

—¡Oooh, qué cosa interesante, qué cosa divertida!

—¡El ruido eran sus ronquidos! —dijo el dueño de la fonda asombradísimo.

Y de pronto él y todos los demás se echaron a reír por el susto que les había hecho pasar Kásperle, roncando. Y se reían sin parar, hasta el bombero, que hacía un ruido como una puerta vieja al reírse. Y entonces Kásperle cogió el cubo de agua y se lo echó al dueño de la fonda por la cabeza, pensando que ahora le tocaba echar agua a él.

El dueño de la fonda se enfadó mucho, porque pensaba que había una gran diferencia entre ser un monigote como Kásperle y el amo del «Botón de Oro»; pero Kásperle puso unas caras tan graciosas mientras le regañaba, que el dueño no pudo seguir enfadado y se echó a reír otra vez.

—Me gustaría tener un kásperle así para estar siempre alegre… —dijo el dueño de la fonda muy bajito. Pero míster Stopps le oyó y cogió a Kásperle en brazos y gritó:

—¡Kásperle ser mío, yo comprar, yo comprar, ser mi Kásperle!

—Bueno, bueno, si no decía nada, no se enfade usted. Ahora traeré un pedazo de tarta para Kásperle, para que se duerma de una vez y podamos descansar.

Todos pensaron que el de la fonda tenía razón, y Kásperle se metió muy contento en su cama; le habían dado un camisón limpio, y si no hubiera sido por la cara tan pilla de kásperle que tenía, cualquiera le hubiera tomado por un niño buenísimo. Las muchachas se llevaron el trajecito sucio y roto de Kásperle para tenérselo arreglado para el día siguiente, pero míster Stopps dijo que por la mañana Kásperle se podía poner el traje rojo de los días de fiesta, y que en la primera ciudad por donde pasaran le compraría muchos vestiditos de colores, porque quería que su Kásperle estuviera siempre bien elegante.

Y Kásperle pensaba mientras tanto que ya podían hablar menos de trajes y traerle el pedazo de tarta que le habían prometido. Al fin se lo llevaron y se lo comió de un bocado, se dio la vuelta en la cama y al poco rato estaba roncando otra vez.

Míster Stopps se ató un gorro de dormir amarillo por encima de las orejas, y pensó que en adelante no dormiría con Kásperle en el cuarto, porque aquellos ronquidos no había quien los aguantara.

—¡«Rrrrr, grrrr, rssss»! —hacía Kásperle al roncar. Y míster Stopps, que parecía un limón maduro con su gorro, daba vueltas en su cama sin poder dormir. Y cuando Kásperle empezó a roncar más bajito, el gallo de la fonda cantó su «Kikirikí» más fuerte, y Kásperle se despertó, se asomó a la ventana y le imitó.

—¡Silencio! ¡Silencio, yo querer dormir! —gemía el pobre míster Stopps. Pero como ya era la hora de salir de viaje, se levantó también él y bajaron a desayunar.

Todos estaban muy sorprendidos de ver madrugar tanto a míster Stopps después de la mala noche, pero Kásperle, que había aprendido muchos refranes de su amiga la vendedora de caramelos de Torburgo, les dijo:

—Al que madruga, Dios le ayuda. A las seis, levantados estéis. A caballo regalado no hay que mirarle el diente, y a ver si me traen el desayuno que tengo un hambre terrible.