A pesar de sus preocupaciones, Kásperle durmió muy bien la primera noche en el barco. Oyó que en la cabina de al lado decían de vez en cuando:

—¿Pero quién roncará de esa manera?

Kásperle contestaba:

—¡No soy yo! —y seguía durmiendo, y roncando.

Él creía que dormía como un angelito, sin meter ningún ruido. A la mañana siguiente llamaron a su puerta, y entró un marinero preguntando si el señor Flanín deseaba tomar el desayuno en el comedor.

—No, el señor Flanín está enfermo y no me puedo levantar… —dijo Kásperle.

—¿Quiere el señor que le traiga el desayuno a la cama?

Kásperle iba a decir que sí, pero luego pensó que el camarero podría reconocerle y contestó:

—Ay, no, estoy enfermo, no puedo comer nada…

—¿Quiere el señor que llame al médico del barco?

—¡No! —chilló Kásperle.

Y el marinero pensó que no era un señor muy fino, cuando daba esos gritos, y se fue a decir al capitán que el señor Flanín estaba muy enfermo y no quería que le viese el médico, y tampoco quería desayunar.

—Pues que no desayune —dijo el capitán de mal humor.

Porque la princesa Gundolfina ya había ido a verle y a quejarse de que su vecino, el señor Flanín, había roncado toda la noche y no le había dejado dormir. Y el capitán le había dicho a la Princesa:

—Pues qué le vamos a hacer, señora.

Y la Princesa se había puesto furiosa y le había dicho:

—¡A una princesa no se le dice «qué le vamos a hacer»! ¡Y, para que usted lo sepa, ese señor Flanín me parece muy sospechoso! ¡No quiere que le vean!

El capitán se estaba ya cansando de aquellos pasajeros, que le daban que hacer en el momento en que el barco tenía que salir del puerto de Génova y había tanto trabajo para un capitán. Y en el último momento, cuando ya estaban levando el ancla, se acercó al barco una lancha de remos y el marinero que iba en ella gritó:

—¡Señor capitán, que esperen un poco, que llega un señor míster Stopps, y dice que en su barco está escondido un kásperle!

—¡No tenemos muñecos de guiñol en mi barco, y no podemos esperar! —gritó el capitán—. ¡Que ese señor vaya a encontramos a Nápoles, que es el primer puerto donde entraremos!

El marinero se volvió remando al puerto, y Kásperle lo oyó todo desde su cabina, asomado a la ventanita redonda que daba al mar, y se echó a llorar con aquellos gritos que daba siempre. La princesa Gundolfina, que estaba al lado, preguntó:

—Bueno, y ahora, ¿quién grita así? ¡Vaya un barco ruidoso!

Kásperle seguía berreando de una manera, que la Princesa preguntó desde su cabina:

—Señor Flanín, ¿se está usted muriendo?

—¡Sí, me estoy muriendo!

—¡Hay que decírselo en seguida al capitán! —exclamó la Princesa.

Y salió corriendo a buscar al capitán, que estaba en el puesto de mando y dijo, al ver a la Princesa:

—¡No tengo tiempo, no tengo tiempo, señora mía!

—¡Pero es que el señor Flanín se está muriendo!

—¡Pues que se muera, y en paz! ¡Le tiraremos al mar, y en paz!

¡Qué horror! La Princesa volvió corriendo y gritó a la puerta de Kásperle:

—¡Señor Flanín, procure usted no morirse, que le van a tirar al mar! ¡Abra la puerta, para que yo vea si está usted ya muerto o no!

—¡No, no estoy muerto, y no quiero abrir!

—¡Qué grosero! —dijo la Princesa, que era muy curiosa y estaba deseando ver a su vecino. Pero Kásperle no abría la puerta, pensando que era lo más prudente, El capitán, en cambio, se dijo que era más prudente ver si aquel señor Flanín estaba enfermo de verdad, y mandó un marinero a su cabina; creía que el señor Flanín era verdaderamente algo sospechoso, y quería ver su pasaporte. El marinero llamó a la puerta de Kásperle y dijo:

—Por favor, señor; su pasaporte.

Kásperle le entendió mal y chilló:

—¡No abro la porte ni la puerta!

—¡Que el capitán dice que el pasaporte!

—¿Que no hay quien me soporte? ¡Pues mejor! ¡Y no abro!

—¡¡El pasaporte!!

Kásperle no acababa de entender, y el marinero volvió donde estaba el capitán y le dijo que el señor inglés no le oía bien; y el capitán mando entonces a un remero, que gritaba muy fuerte; y el remero gritó de tal forma a la puerta de Kásperle, que la Princesa por poco se desmaya del ruido. ¡Pum, pum, puní! El remero daba unos golpes tremendos en la puerta, gritando:

—¡Abra, o tiro la puerta! ¡Mire que la echo abajo!

—¡Ay, que me muero, que estoy malísimo, que ya me estoy muriendo! —chilló Kásperle muerto de miedo. Y el remero se fue a decir al capitán que lo que le pasaba al señor Flanín es que estaba mareado, y por eso no podía ni abrir la puerta. Y el capitán dijo:

—Bueno, que le dejen en paz; en Nápoles ya se encontrará mejor.

Kásperle no estaba mareado, sino asustado. Pero en cuanto el barco empezó a moverse, se puso contento y empezó a saltar en su cabina. Se subía de un salto a la cama, brincaba a la mesa, saltaba al suelo, y lo estaba pasando muy bien.

Mientras tanto llegó un marinero y dijo que le abriera la puerta, porque tenía que limpiar la cabina; Kásperle le abrió y se metió corriendo en la cama y cuando el marinero entró a limpiar, le vio haciendo unos gestos tan horrorosos que creyó que se estaba muriendo, y le dijo:

—¡No se muera usted, señor Flanín!

Y como Kásperle seguía revolviendo los ojos y suspirando, se puso a hablarle, porque pensaba que aquel pobre inglés pequeñito necesitaba un poco de conversación.

—¿De dónde ha venido usted, señor Flanín?

—Vengo de Lugano… —dijo Kásperle con una voz tan lastimera que el marinero se quedó convencido de que el inglés tenía nostalgia de Lugano.

—Mire usted, señor; vamos a tener otro pasajero que viene de allí; es un tal míster Stopps, que subirá a barco en Nápoles, porque en Génova no llegó a tiempo. Pero ¡por Dios, señor Flanín! ¿Qué le pasa a usted?

—¡Que me voy a morir, ay, que me muero!

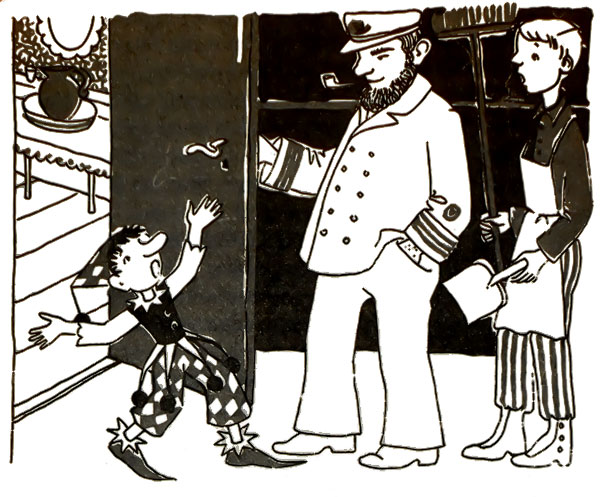

El marinero salió asustado de la cabina y fue a llamar al capitán; y Kásperle cerró mientras tanto la puerta con llave, pero el capitán le hizo abrir otra vez y le dijo muy enfadado:

—Usted asegura que es míster Flanín. Muy bien. Pero ¿dónde está su pasaporte?

Kásperle puso tal cara de tonto, que el capitán no tuvo más remedio que echarse a reír y le dijo:

—Escuche, señor mío, a mí no me toma usted el pelo; me da en la nariz que hay algo raro en todo este asunto.

—¡Pues no sé quién le ha dado un golpe en la nariz, porque yo todavía no le he dado una de mis patadas de kásperle! —dijo Kásperle muy asustado.

—¡Vaya, vaya! ¿Conque tú eres el Kásperle? ¡Vaya, vaya!

—¿Por qué dice usted eso? ¿Se nota en algo?

—¡Mira que eres tonto! ¡Que si se nota en algo! He dicho que me daba en la nariz, ya ves si tengo buen olfato. Y ahora dime lo que haces en mi barco. ¿Por qué te has escapado?

—¿Para qué me lo pregunta si ya le da en la nariz?

—Tienes razón; me huelo las trampas que has hecho para subir al barco, y las jugarretas que le has gastado a la princesa Gundolfina.

—¡Ay, me muero, me voy a morir!

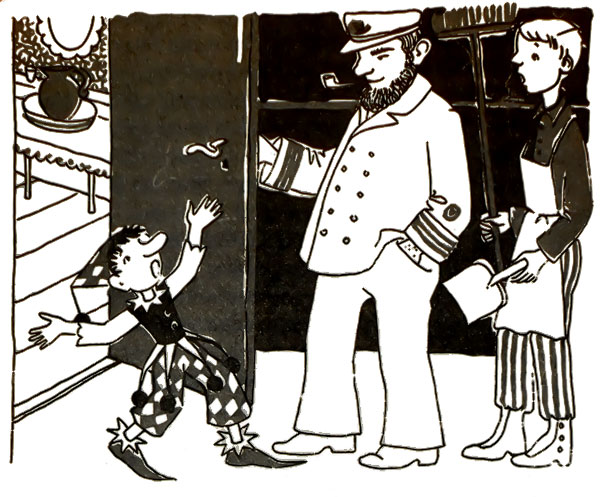

Kásperle creía que iba a salir del paso haciéndose el enfermo, pero el capitán le sacó de la cama sin contemplaciones, le puso de pie de golpe y le ordenó con una cara de lo más serio;

—¡Menos tonterías y cuéntame ahora mismo toda la verdad!

Y Kásperle empezó a contarle lo que había hecho; no le quedaba otro remedio que decir toda la verdad a aquel capitán que tenía tan buen olfato para descubrirle. Y al oírle, el capitán le pasó lo que a tanta gente: que ya no podía estar enfadado con el pequeñajo, y le iba tomando cariño. Así que dijo, cuando Kásperle terminó su historia:

—¡Pobre Kásperle! ¿Qué vamos a hacer ahora? Míster Stopps subirá a bordo en Nápoles.

—¡Pues me moriré!

—¡Qué bobada, nada de morirte! ¡Es mejor que sigas viviendo y siendo un kásperle alegre y divertido!

A Kásperle también le gustaba más vivir y divertirse y alegrar a los demás. El capitán le dijo entonces:

—Ya veremos el modo de arreglar las cosas; ven ahora conmigo, y saluda a tu amiga Marilena.

—¡Pero es que no puedo!

—¿Por qué no?

—Porque ésa está aquí…

—¿Quién? Ah, la princesa Gundolfina. Mira, Kásperle, se me ocurre una cosa: te voy a dar otra cabina, para que puedas estar con Marilena y tus amigos; y te quedas allí escondido hasta que hayamos salido del puerto de Nápoles. Míster Stopps estará entonces en el barco y tú tendrás las vacaciones que tanto querías y luego ya volverás a Lugano.

Kásperle no quería ni oír hablar de Lugano, pero los planes del capitán le parecieron muy buenos; se puso a hacer payasadas, y el capitán se divirtió mucho mirándole y se moría de risa al ver cómo imitaba Kásperle a la gente, sobre todo cuando ponía la misma cara de la princesa Gundolfina. Luego llevó a Kásperle a otra cabina y le dijo por el camino:

—Si nos encontramos a la Princesa, escóndete.

¡Cielos! Ya estaba allí la Princesa, bajando una escalerilla con un aire muy orgulloso, la cabeza levantada y pensando que bajaba muy elegantemente. Y de pronto, ¡patapum! Se cayó de cabeza y rodó toda la escalera. ¡Qué gritos daba la buena señora!

—¡Una pierna, me han puesto una pierna delante! ¡Alguien me ha echado la zancadilla!

El capitán iba ya a regañar a Kásperle, porque estaba seguro de que la zancadilla la había puesto él. Pero Kásperle había desaparecido.

—¡Ha saltado algo por encima de la Princesa, lo he visto! —dijo la dama que acompañaba a la princesa Gundolfina—. ¡He visto algo que saltaba!

—¡Ay, ay, será una rata, como antes!

—¡No, no! ¡Era algo mucho más grande, lo menos como un tigre!

—A lo mejor era un cocodrilo… —gruñó el capitán.

—¡Un cocodrilo! ¡Dios mío, me ha caído encima un cocodrilo!

—Ya puede usted estar contenta, Princesa. Podía haberle devorado.

La Princesa se quedó muy excitada, y contaba a todo el mundo que se había tropezado con un cocodrilo al bajar las escaleras y que por poco la devora.

«¡Pero qué historias se inventa esta mujer!», pensó el señor Severín al oírla.

Y ella siguió contando cómo le había caído antes una rata en la cabeza, una rata que volaba por el aire; y que su vecino de cabina roncaba de un modo horroroso y que en aquel barco no se podía vivir. Al oír lo de los ronquidos, Marilena pensó en seguida en Kásperle, y la Princesa debió de recordar algo también, porque dijo:

—Parece enteramente que Kásperle está en este barco.

Marilena se quedó pálida al oírla, pero en aquel momento llegó el capitán y dijo que había trasladado de cabina a míster Flanín, porque el pobre señor estaba muy enfermo.

—¡Ay, pobre señor, con lo rico que me han dicho que es! —exclamó la Princesa—. Tengo que ir a verle, porque a los enfermos hay que visitarles.

—No, no; no le puede usted visitar. Míster Flanín no está en condiciones de ver princesas. Pero tú, Marilena, ven ahora conmigo, que te voy a enseñar unas conchas.

—¡Yo también quiero ver las conchas! —dijo la Princesa.

—Por Dios, Alteza, si eso no son cosas para niños…

La Princesa se quedó muy picada, y cuando se picaba los resultados solían ser muy malos; pero el capitán no lo sabía todavía.

Marilena se fue con él a ver las conchas, y el principito fue también. Por el camino se encontraron con Micael y Rosamaría, y el capitán les preguntó muy amablemente si querían ir también con ellos a ver una concha muy rara que tenía. Marilena dijo que al señor Severín y la señora Amada también les gustaría ver la concha.

—Pues llámales, que se la enseñaré con mucho gusto.

Llegaron a la puerta de una cabina, y el capitán se quedó allí muy sonriente hasta que aparecieron maese Severín y su mujer. Entonces el capitán abrió la puerta, diciendo:

—Pasen, amigos míos; aquí dentro hay una cosa muy interesante. Pero que Marilena no grite cuando lo vea.