MÍSTER Stopps estaba durmiendo muy cómodo en una butaca, y roncaba muy fuerte; tenía una mano sobre la mesa, y debajo de la mano, una carta. Era la carta que Kásperle estaba deseando leer.

Un moscardón azul daba vueltas alrededor de la nariz de míster Stopps, buscando un buen sitio donde posarse; Kásperle lo espantó con mucho cuidado; y no lo hizo por amor a míster Stopps, sino porque no quería de ninguna manera que se despertase.

El inglés seguía roncando, y Kásperle seguía dando vueltas a su alrededor como un gato que ronda un plato de leche caliente. Se decidió al fin, alargó la mano para coger la carta que estaba debajo de la mano de míster Stopps, pero no pudo tirar de ella; la mano de míster Stopps pesaba mucho. ¿Qué podría hacer Kásperle?

«Gritaré que hay fuego en la casa —pensó—, y así míster Stopps saldrá corriendo. Pero… no hay fuego en la casa, y todos comprenderán que ha sido una de mis bromas. Y luego echarán de menos la carta…»

Kásperle estaba ya cansado de tanto pensar; aquel día había pensado demasiado. Se sentó en el suelo y se metió en la boca la punta del pie, para que le resultara más fácil discurrir.

Y de pronto se sacó el pie de la boca, y se levantó con un brinco tan alto, que míster Stopps gruñó en sueños:

—¡Oh, Kásperle, tú eres poco considerado…!

Parecía que míster Stopps había adivinado los pensamientos de Kásperle; éste, al oír al inglés, se quedó helado. ¿Se habría despertado? No; afortunadamente, míster Stopps seguía durmiendo y roncando, y Kásperle salió de puntillas, muy despacito, de la habitación. Volvió al cabo de unos momentos. ¿Qué era lo que llevaba en la mano? ¡Una culebrilla! Una culebrita muy pequeña, de las que no tienen veneno. Pero cuando míster Stopps la viera, se llevaría un susto horrible, porque las culebras le espantaban. Y aquel malísimo de Kásperle le dejó la culebrilla a los pies, se escondió debajo de su butaca y sacó un alfiler largo. ¡Qué malo era Kásperle, Dios mío! Con el alfiler le pinchó a míster Stopps en una pantorrilla, y míster Stopps dio un grito y se levantó de un salto; y en aquel momento vio a la culebrilla a sus pies.

Cualquiera hubiera notado que era un bicho inofensivo, pero míster Stopps no notaba nada más que el miedo horroroso que tenía; empezó a dar unos gritos fuertísimos, salió corriendo de la habitación y por toda la casa se oían sus voces:

—¡Oh, que a mí me picar una serpiente, que yo morir, morir!

—No será para tanto —pensó Bob, que ya se figuraba que todo había sido alguna broma de Kásperle; pero no encontró al pillastre, sólo vio en el suelo a la pobre culebrilla que estaba muerta. Y es que Kásperle la había apretado demasiado al cogerla. Míster Stopps chilló:

—¡Ahí, ahí está, cuidado!

—¡Si no hace nada! —dijo Bob.

—¡Sí hace, ella sí hace, ella a mí me ha mordido! —chillaba míster Stopps enseñando a Bob la pantorrilla—. ¡Ella a mí envenenado, yo morir, morir!

—¡Que no, señor, que no se va usted a morir! —repitió Bob, y no se le ocurría decir, otra cosa.

—¡Tú no decir que yo no morir! ¡Tú buscar un médico! —gritó míster Stopps muy enfadado.

Bob comprendió que valía más no discutir, y mandó a Gino a buscar a un médico; y mientras tanto le dio a su amo polvos de talco en la pantorrilla, y le dijo que eran muy buenos para las picaduras de las serpientes. Míster Stopps se lo creyó y dijo:

—¡Oh, yo creo que ya estoy mejor!

Luego llegó el médico, que no era demasiado listo; vio el pinchazo del alfiler en la pierna de míster Stopps, y vio la culebrilla muerta y no sabía qué pensar; comprendía que aquel pobre bichito no podía matar a nadie, pero como la pierna del inglés tenía un pinchazo, quizá le había picado una mosca venenosa; y dijo:

—Lo mejor será que míster Stopps se meta en la cama y beba muchos vasos de ponche.

Míster Stopps hizo las dos cosas con mucho gusto: meterse en la cama y beber ponche; Angela le preparó un ponche muy fuerte, y el inglés bebió tanto, que se olvidó de la carta; pero no se olvidó de Kásperle, y dijo a Bob:

—¡Encierra a Kásperle y tráeme a mí la llave!

Bob salió a buscar a Kásperle; y, cosa asombrosa, el pequeño no se le escapó, sino que se dejó encerrar sin decir ni pío. Y es que tenía en el bolsillo la llavecita de la puerta secreta. Bob estaba bastante intrigado porque siempre que tenía que encerrar a Kásperle, éste armaba un alboroto horrible de llantos y pataleos, y los vecinos Corelli, Bollini y Vanini se conmovían y decían al oírle gritar de aquella forma:

—¡Ya está ese malvado inglés encerrando al pobrecito Kásperle!

Pero esta vez, los vecinos no oyeron gritos; y Kásperle le dijo a Bob:

—¿Se va a morir míster Stopps?

—Quién sabe, quién sabe… Le ha picado algo, pero no ha sido la culebrilla aquella…

Kásperle se tranquilizó, porque al oír los chillidos de míster Stopps, había creído que a lo mejor la culebrita era venenosa de verdad. Ahora ya sabía que la culebrita estaba muerta, y, con la conciencia más tranquila, se dejó encerrar y no dijo a Bob como otras veces:

—¡No te marches, anda! Quédate conmigo.

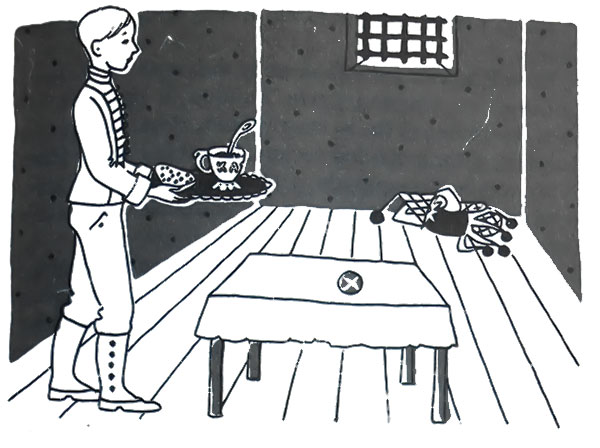

Bob se quedó asombrado al no oírle aquello, y todavía se hubiera asombrado más si hubiese visto lo que hizo Kásperle en cuanto le encerró en la habitación. El pequeño trepó hasta la ventana enrejada, y se puso a leer la carta. ¡Y había que ver qué carta era aquélla! Estaba llena de regañinas a míster Stopps, por no haber cumplido su palabra y no haber dado vacaciones a Kásperle. Y ponía también…

¡Púmbala! Kásperle se cayó de lo alto de la ventana, se quedó tirado en el suelo y empezó a llorar como un desesperado. Menos mal que míster Stopps estaba profundamente dormido con todo aquel ponche que se había bebido, y no podía oír los gritos de Kásperle. Pero Bob los oyó, y corrió a ver qué le pasaba al pobre pequeño que lloraba así; Angela y Gino también fueron a ver, y hasta el vecino Corelli se acercó con los demás donde estaba Kásperle y todos le preguntaban qué le pasaba. Kásperle no les contestaba, y seguía berreando cada vez más fuerte; y entonces llegó el médico, se quedó mirando a Kásperle y dijo:

—Tiene dolor de estómago.

—No, doctor —dijo Bob—, lo que tiene es mucha pena, tiene morriña.

La morriña y el dolor de estómago son dos cosas muy distintas, y el doctor se enfadó de que Bob le llevara la contraria.

—¡Tiene dolor de estómago, si lo sabré yo! Dime, Kásperle, ¿qué has comido hoy?

—Sólo una tarta…

—¡Ya lo ve usted, señor Bob, como tiene indigestión!

—¡No tengo indigestión! —chilló Kásperle—. ¡Nada de indigestión!

El médico se quedó muy pensativo, se enfadó y dijo:

—Yo no soy un médico de monigotes de guiñol, así que me marcho. En cuanto se marchó el doctor, Kásperle dejó de llorar; y míster Stopps entro en la habitación para ver qué le había pasado.

Kásperle estaba tan quieto, que Angela dijo:

—¡Dios mío, Dios mío, creo que se está muriendo ya!

—¡No me muero! ¡Me duermo!

Y empezó a roncar tan fuerte como antes míster, Stopps; pero Bob le vio los ojos de pillo, y le dijo;

—Ay, Kásperle, qué embustero eres. Y qué malísimo.

Sí, Kásperle era muy malo, pero en cuanto los mayores se marcharon de la habitación, el pobre Kásperle volvió a ser un monigote pequeño que estaba muy triste. Volvió a leer la carta, donde ponía que al cabo de una semana llegarían a Génova Miquele, Rosamaría, maese Severín, la señora Amada, su amiga Marilena y el principito, y que en Génova pensaban embarcar en el barco «Miramar» para irse a América. Querían irse a América todos juntos.

Y en la carta decían también que míster Stopps debía llevar a Kásperle a Génova, porque querían despedirse de él. No ponía en la carta por qué se iban a América, y Kásperle no se molestó en pensar en aquello. Sólo pensaba en volver a ver a sus amigos y estaba seguro de que míster Stopps no le llevaría a Génova, porque siempre tenía miedo de que le quitaran a Kásperle.

El pobre Kásperle estuvo todos aquellos días pensando y pensando, pero por más que pensaba cómo podría ir a Génova, no se le ocurría nada. Todos los días veía pasar la diligencia que iba a Génova, y que cruzaba por delante de la casa. Y un mes antes, había llegado a Lugano el amigo de míster Stopps, otro inglés que se llamaba míster Pudding; era un hombrecillo tan raro, que parecía medio kásperle él también. Y Kásperle pensaba que a lo mejor podía irse a Génova disfrazado de míster Pudding. Pero no tenía dinero para el viaje. ¿Cómo podría conseguir el dinero?

De pronto se acordó Kásperle de las monedas de oro con las que jugaba a veces; se las había regalado míster Stopps, diciendo:

—¡Tú no perder estas monedas, ellas son mucho dinero!

Kásperle no sabía cuánto dinero era «mucho dinero», pero como Bob le había dicho que los viajes cuestan mucho dinero, pensó que con las monedas tendría bastante. Y si se ponía uno de los trajes de Bob y uno de sus sombreros, seguramente le tomarían por míster Pudding.

Kásperle no hacía más que pensar todas estas cosas, y en la forma de escaparse de la casa sin que le vieran; seguía encerrado en el cuarto de la reja, y una de las veces que Bob entró a llevarle la comida, se encontró a Kásperle tumbado boca abajo en el suelo, durmiendo. Y cuando Bob volvió con la cena, Kásperle seguía hecho un ovillo en el mismo sitio. ¡Qué raro, que aquel pillo pudiera estar tanto tiempo sin moverse! Tampoco se despertó cuando Bob le llamó, y el criado pensó:

—Se está haciendo el dormido porque es un terco; pero se levantará cuando vea que le traigo un pastel.

Bob dejó la bandeja con la cena encima de la mesa y salió del cuarto; se fue un rato con míster Stopps y de pronto oyó gritar al inglés:

—¡Yo creo que yo he visto a Kásperle en la calle ahora!

Bob dijo que no era posible, que Kásperle estaba encerrado en el cuartito y de todas formas subió a ver; y encontró a Kásperle donde antes, tirado en el suelo y sin moverse. Bob volvió al lado de su amo y se lo dijo, pero míster Stopps no lo quería creer y repetía:

—¡Yo he visto a Kásperle correr por la calle!

—Será mejor que el señor suba a ver a Kásperle con sus propios ojos.

Míster Stopps subió al cuartito, y vio con sus propios ojos a Kásperle, tirado boca abajo en el rincón y durmiendo. No se movió, y por más que míster Stopps le llamó, no se acababa de despertar.

—Él es un testarudo —dijo míster Stopps—. Que no le den de cenar.

Lo dijo porque pensaba que al oír Kásperle aquello, se levantaría del suelo, y empezaría a pedir la cena a gritos, como siempre.

Pero, qué cosa más rara; Kásperle no se levantó ni gritó.

—¡Kásperle, que te levantes!

Nada. Kásperle seguía boca abajo y muy quieto. Y de repente, se oyeron fuera muchos gritos, y la voz de Angela que decía:

—¡Seguro que ha sido Gino! ¡Lo ha tenido que coger él!

—¿Qué pasa ahí? —preguntó míster Stopps, saliendo del cuartito, porque era muy curioso. Y vio a Angela muy furiosa, que le decía:

—¡Me ha desaparecido mi mejor pañuelo, el de las rosas! ¡Me lo ha quitado Gino, señor!

—¡No, señor; no es verdad! —gritó Gibo, enfadadísimo.

—¡Sí es verdad, lo has cogido tú!

—¡No he sido yo! ¡Habrá sido Kásperle!

—¡Kásperle no ha sido, porque está encerrado!

—¡Pues yo le he visto hace un momento en el jardín!

—¡No puede ser!

—Sí, señor; era Kásperle, y llevaba un envoltorio.

—¿Kásperle? ¡Oh no, mi Kásperle él está dormido! —dijo míster Stopps.

Gino no se lo creía, y Bob le llevó al cuartito para que viera a Kásperle durmiendo; y Gino dijo entonces:

—Le voy a dar una patada en las costillas, y se levantará.

Bob no quería dejarle, pero Gino dio la patada, y lo que creían que era Kásperle salió rodando. No era Kásperle, sino sólo su gorrita y el pañuelo de Ángela hecho un bulto.

¡Kásperle había desaparecido! ¡Se había escapado! Míster Stopps empezó a dar voces, y Ángela se asomó al cuartito y se echó a llorar, pero pensaba: «A lo mejor está abajo en la despensa, como otras veces».

Pero Kásperle no estaba en la despensa. Y no le encontraron en ninguna parte, aunque le buscaron por todos los rincones de la casa. Había desaparecido por completo, y tampoco los vecinos le habían visto. Míster Stopps estaba desesperado, y prometió una gran recompensa al que le devolviera a su Kásperle; pero nadie le encontraba.

Bob fue a la parada de la diligencia, a preguntar si habían visto a Kásperle; le dijeron que no, que no le habían visto por allí ni se había subido a ninguno de los coches; y además nadie se había marchado aquel día de Lugano en las diligencias.

¿Dónde podía estar Kásperle?