ASÍ las cosas, aconteció que una tarde —era el día 12 o 13, desde luego, un jueves— Eustaquio cerró su tienda muy temprano, cosa que no se hubiese él permitido de no estar ausente maese Goubard, que se había marchado la víspera para dar un vistazo a su hacienda de Picardía, porque pensaba instalarse en ella tres meses más tarde, cuando su sucesor estuviese sólidamente establecido en el puesto y mereciera plenamente la confianza de los demás comerciantes y mercaderes.

Sucedió que esa noche el arcabucero, al volver como acostumbraba, encontró cerrada la puerta y las luces apagadas. Esto le asombró muchísimo, porque en el Châtelet no había sonado todavía la hora de cerrar, y como casi siempre, por regla general, volvía un poco animado por el vino, su contrariedad se tradujo en un terno que hizo estremecer en su entresuelo a Eustaquio, que aún no se había acostado, muy temeroso ya por la audacia de su resolución.

«¡Hola! ¡Caramba! —exclamó el otro dando una patada en la puerta—. ¿Acaso es fiesta esta tarde? ¿Es hoy acaso San Miguel, fiesta de los traperos, rateros y descuideros?».

Y golpeaba en la puerta con los nudillos de la mano cerrada; pero esto no inquietó nada a Eustaquio; fue como si alguien majara agua en un mortero.

«¡Vive Dios! ¡Mi tío y mi tía! ¿Es que os habéis empeñado en que me acueste al aire libre sobre los adoquines, a merced de los perros y de todos los animales? ¡Caramba! ¡Váyanse al diablo los parientes! ¡Recontra, serán capaces de todo! ¿Y los buenos sentimientos? ¡Granujas! ¡Ea! ¡Ea! ¡Baja pronto, burgués; te traigo dinero! ¡Mala peste te coma, bribón!».

Toda esta arenga del pobre sobrino dejó impertérrito el rostro de madera de la puerta; sus palabras se perdían inútilmente como las del venerable Beda cuando predicaba a un montón de piedras.

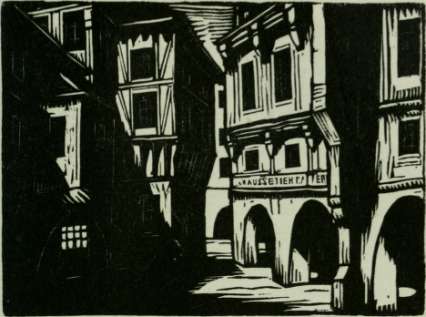

Pero cuando las puertas están sordas las ventanas no permanecen ciegas, y hay un modo muy sencillo de iluminarles la vista; de pronto el soldado se hizo esta reflexión; salió de la sombría galería de los pórticos, retrocedió hasta el medio de la calle de la Tonelería, y cogiendo una piedra la lanzó tan bien que destrozó el cristal de una de las ventanitas del entresuelo. Era éste un incidente que Eustaquio no había calculado, una interrogante formidable para esta pregunta que resumía todo el monólogo del militar: «¿Por qué no se me abre la puerta?…».

Eustaquio tomó de pronto una resolución: pues un timorato, cuando pierde la cabeza, es como avaro que cuando empieza a despilfarrar llega siempre a las mayores exageraciones; además se había propuesto mostrarse por una vez siquiera hombre de agallas ante su esposa, que acaso no tuviera por él gran respeto viéndolo durante muchos días servir de botarga al militar, con la sola diferencia de que la botarga alguna vez suele dar muy buenos golpes a cuenta de los que continuamente recibe. Se lió, pues, la manta a la cabeza, y antes de que Javotte tuviese tiempo de detenerle precipitóse por la escalerilla angosta del entresuelo. Descolgó al pasar por la trastienda su charrasco, y únicamente cuando sintió en su mano ardorosa el frío de la empuñadura de cobre se detuvo un momento, y con pies de plomo se encaminó hacia la puerta, cuya llave llevaba en la mano izquierda. Pero un segundo cristal que se rompió con gran estruendo, y los pasos de su mujer, que oyó tras los suyos, le devolvieron toda su energía. Abrió precipitadamente la maciza puerta y se plantó en el umbral con la espada desnuda, como el arcángel en la puerta del Paraíso terrenal.

—¿Qué es lo que quiere este trasnochador? ¿Este canalla borrachín de peleón? ¿Este camorrista de tres al cuarto?… —gritó con una voz que si hubiese sido un poco más baja de tono le habría salido temblona—. ¿Es ésa la manera de portarse con las buenas gentes?… ¡Ea! ¡Márchese usted corriendo y váyase a dormir con los de su calaña, bajo los pórticos, o llamo a mis vecinos y a la ronda para que le prendan!

—¡Oh! ¡Oh! ¡Mira cómo chilla el tontaina! ¿Qué te han dado esta noche, que estás tan valiente? ¡Vamos!… Esto ya es otra cosa… Me gusta oírte hablar trágicamente como un matonzuelo fanfarrón; las gentes enérgicas son mis amigos… ¡Acércate y dame un abrazo, Picrochole!

—¡Largo de aquí, granuja! ¿No oyes a los vecinos, que ya se están despertando con tu escándalo y que te van a meter en el primer cuerpo de guardia como a un estafador o a un ladrón? ¡Vete, pues, y no muevas escándalo ni vuelvas más por aquí!

Pero, lejos de irse, el soldado avanzó hacia la puerta, actitud que veló un poco las últimas palabras de la réplica de Eustaquio.

—¡Muy bien hablado! —le dijo el soldado a éste—. El aviso es afectuoso y merece que se pague…

En un decir Jesús se halló junto al joven mercader y le soltó tal capirotazo en la nariz que se la puso como el carmín.

—Guárdatelo todo si no tienes para cambiar, ¿sabes? —dijo—. ¡Y hasta la vista, tío!

Eustaquio no pudo tolerar pacientemente ante su esposa afrenta semejante, más vergonzosa todavía que un bofetón, y a pesar de los esfuerzos que Javotte hizo para retenerle, él se arrojó sobre su adversario, que huía, y le soltó un mandoble que habría honrado al brazo del valeroso Roger si la espada hubiese sido una buena tizona; pero desde las guerras religiosas ya no cortaba, y ni siquiera le estropeó el correaje al soldado; éste cogió al punto las manos a su contrincante, de suerte que la espada se le cayó en seguida, y se puso a gritar todo lo alto que pudo, arremetiendo a su verdugo con fuertes patadas en las medias botas.

Felizmente Javotte se interpuso, pues aunque los vecinos contemplaban la lucha desde las ventanas, no pensaban ni con mucho bajar para darle fin; y Eustaquio, desprendiendo sus dedos amoratados del dogal viviente que los había estrangulado, tuvo que frotárselos mucho tiempo para quitarles la figura cuadrada que habían adquirido.

—¡No te tengo miedo —exclamó— y nos volveremos a ver! ¡Mañana por la mañana, si tienes una pizca siquiera de dignidad, ve al Pré-aux-Clercs!… ¡A las seis, bergante! ¡Para batirnos allí a muerte, bravucón!

—¡No está mal elegido el sitio, campeoncete mío, y nos portaremos como caballeros! ¡Hasta mañana entonces! ¡Por San Jorge que te ha de parecer corta la noche!

El militar pronunció estas palabras con un tono comedido que hasta entonces no había empleado. Eustaquio se volvió orgullosamente hacia su mujer: su desafío le había hecho crecer seis palmos. Recogió su espada y empujó la puerta con estrépito.