En el Assam, como en tantas otras partes de la India, abundan entre las selvas pagodas que hace siglos abandonaron sus sacerdotes por causas desconocidas.

Y hay una, especialmente, que envuelven hoy los árboles por todas partes, que bien poco hubiera tenido que envidiar a la de Madura, una de las más magníficas que hay en la India y que dicen que ha costado veintidós años de trabajo. Es la de Kalikó, que por sus dimensiones enormes, por la magnificencia de sus esculturas, por la altura de sus techos hubiese podido eclipsar hasta a la famosa de Benarés.

En otro tiempo debieron de concurrir a ella numerosas peregrinaciones; después, tal vez por la guerra, los bandidos estranguladores, los que no guardaban consideración ni siquiera a los sacerdotes, suprimieron sus fiestas sagradas y la invadieron las plantas parásitas, que son los peores enemigos de los monumentos indios. Las rótenas, los bejucos, interminables, treparon enroscándose por sus majestuosas columnas, se apretaron alrededor de las enormes figuras de animales, las más veces elefantes de piedra de tamaño gigantesco, intercalados con las más extrañas representaciones de Visnú, y surgieron luego pujantes, creciendo con ímpetu hasta llegar a los altísimos piramidales, envolviéndolo, cubriéndolo, arrollándolo todo.

La vegetación exuberante de la India destruye de un modo espantoso e indescriptible.

Si se abandona por una causa cualquiera un terreno bien cultivado, al cabo de un mes no hay ya casi ni rastro de él: lo ha invadido la maleza y lo ha hecho desaparecer.

¿Abandonan una ciudad sus habitantes después de sufrir un asalto? Al punto aparecen las malas hierbas para atacarla a su vez y cubren y agrietan lentamente casas, templos, plazas, monumentos, baluartes y fortalezas.

De esta manera, con el transcurso de los años, construcciones solidísimas van poco a poco cediendo y desmoronándose, y cuando se quiere buscar la ciudad, sólo se halla de ella inmensas ruinas.

En la gran isla india de Ceilán hay centenares y centenares de ciudades, antes soberbias, cubiertas de malezas tan espesas, que los exploradores tienen casi siempre que renunciar a internarse en ellas para satisfacer su curiosidad; también por terror a los tigres, que encuentran cómodas cuevas entre sus ruinas.

Yáñez, al aparecer la pagoda, como habíamos dicho, avanzó rápidamente y en silencio a la cabeza de cien rajaputras[1] y de sus fidelísimos sikaris[2]. Llevaba consigo al viejo paria y también al joven envenenador.

Tremal-Naik guiaba el otro bando, tan numeroso y tan bravo y guerrero como el primero, para impedir a los conjurados la fuga por ninguna parte.

Después de que los rajaputras abrieron un verdadero camino entre la muralla de verdura, el primer grupo llegó sin obstáculos ante una de las puertas de la colosal pagoda.

Como la mayor parte de las puertas de los templos indios, no era esta de madera, sino de bronce, con muchas hermosas figuras de animales y de hombres, y tan maciza que al momento Yáñez desistió de la idea de derribarla.

—¿Qué me dices de esto?… —dijo al paria mientras los rajaputras se desplegaban apuntando con sus carabinas a las muchas ventanas.

Eran estas de forma cuadrada, estaban también todas ellas embellecidas con esculturas y se abrían bajo gigantescas columnatas.

—¿Serás capaz de echarla abajo?

—No puedo intentarlo, alteza —respondió el prisionero—. No soy hijo de un gigante indio.

—Ya lo veo por tu estatura. Y sin la llave, es claro que no podemos entrar.

—Hay otras puertas bastante más pequeñas, puesto que esta es la principal, y quizá los conjurados hayan dejado alguna abierta.

—Tratemos de reunimos con Tremal-Naik —dijo Yáñez después de reflexionar un momento—. Los rajaputras están en su puesto, de modo que el enemigo no podrá huir. Veamos si ha encontrado algún paso.

Llamó a sus sikaris, dio al comandante de la cuadrilla algunas órdenes y después se alejó, seguido siempre de los dos prisioneros.

Las plantas dificultaban la marcha, pero los sikaris trabajaban con ardor cortando con sus cuchillos curvos un número infinito de bejucos y de rótenas que se habían enmarañado, formando fuertes e inmensos pabellones.

Después de un buen cuarto de hora de marcha, Yáñez oyó el ¿quién vive?, que les daban los del otro bando, que se habían apostado detrás del templo, de manera que ocupasen sus filas muchas centenas de metros.

—No hagáis fuego —dijo el marajá[3]—. Somos nosotros.

Tremal-Naik, reconociendo al instante su voz, se apresuró a comparecer, seguido de un par de hombres.

—¿No damos, pues, el asalto? —dijo el indio.

—Sí, si estáis dispuestos a echar abajo ese castillo de naipes que se sostiene desde quién sabe cuántos siglos.

—Se necesitarían grandes morteros y en gran número.

—¿Has encontrado alguna puerta?

—Sí, cuatro, todas pequeñas y de bronce macizo, absolutamente inatacables.

—También la que yo he descubierto es imposible de forzar.

—¿Y qué piensas hacer?

—Pues entrar de todos modos. Escalar esas ventanas con tantas columnas es un juego de chiquillos.

—¿Has visto brillar alguna luz?

—No, no se ha visto luz alguna por las ventanas.

—¿Y no has oído ningún ruido?

—Tampoco.

—No obstante, los conjurados deben de estar ahí dentro y habrá un buen número de ellos; di, ¿no es verdad, viejo?

—Lo creo, alteza —respondió el paria.

—¿Por dónde entraría esa gente?

—Por la puerta principal, que ya hemos visto.

Yáñez sacó un reloj mientras Tremal-Naik encendía una luz.

—Son ya las doce y cuarto —dijo—. Este es el buen momento para sorprenderlos en el primer sueño. La pagoda está rodeada, ninguno podría huir sin caer en manos de nuestros rajaputras; pongamos, pues, manos a la obra sin perder un momento. Ven conmigo, ahora que tus hombres están dispuestos, y tratemos de escalar alguna ventana.

—¿Tenemos cuerdas?

—Cuantas queramos, y todas provistas de ganchos de acero. Diez de mis rajaputras han traído un verdadero cargamento.

Volvieron todos juntos delante de la puerta principal, que permanecía herméticamente cerrada, y buscaron un punto para el escalo.

Eligieron una ventana de mayor tamaño que las otras y que estaba como a unos quince pies de altura, sobre dos cabezas de elefante de enorme tamaño, sostenidas por columnas de bellísimo mármol verde.

Un sikari lanzó con mucha destreza a una de las trompas una cuerda provista de un gancho y la fijó muy bien.

—Tú primero, y después el muchacho —dijo Yáñez al paria—. No os olvidéis de que no os perdemos de vista y tenemos ya cargadas las pistolas.

—No tengo ningún deseo de dar una voltereta, alteza —respondió el viejo.

—Pero podríais escaparos en el interior de la pagoda.

—¿Para qué me matasen?

—¿No tienes conocimiento con los conjurados que se reúnen aquí?

—Sí, y advierto por eso, alteza, que no me siento muy tranquilo. He hecho traición a la causa de Sindhia y ahora se hará todo lo posible por quitarme de en medio.

—Aquí estamos nosotros, amigo, y somos hombres que no nos quedamos cortos. Ea, ánimo, adelante.

Entretanto habíanse atado otras tres cuerdas a las trompas de los elefantes para hacer la salida más expedita y más fácil.

Los dos prisioneros, uno tras otro, Yáñez, Tremal-Naik y los sikaris alcanzaron el ventanal que había perdido todos los vidrios, quién sabe desde cuántos años. Las dos cabezas de elefantes eran tan enormes, que hubieran podido colocarse en ellas hasta cincuenta personas.

—He aquí una pequeña plaza fuerte —dijo Yáñez—. Detrás de estos animales podemos desafiar el fuego…

Se interrumpió bruscamente, precipitándose hacia la ventana, pistola en mano.

—¿Has visto a la diosa que protege la pagoda? —le dijo Tremal-Naik, que se había apresurado a reunírsele.

—He visto una cabeza humana que ha aparecido de repente —contestó Yáñez.

—¿Nos habrán descubierto ya?

—¡Vosotros, los indios, tenéis el oído tan fino!

—Sin embargo, los elefantes han permanecido silenciosos. No sería una cabeza, amigo Yáñez.

—La he visto con mis propios ojos bastante bien, aunque a través de la semioscuridad y verdaderamente, aquí arriba, ahora que estamos lejos de las plantas, cualquiera puede ver una cabeza.

—No importa; la pagoda está rodeada y no podrán escapar a menos de sostener un combate desesperado. ¿No te parece?

Yáñez no respondió. Había introducido el brazo por el ventanal y parecía que buscaba alguna cosa algo más abajo, hacia el interior de la pagoda.

—¡Ah! ¡Aquí está!… —exclamó de pronto—. Aquí hay una escala de hierro que conduce hasta arriba.

—¿La ves?

—La toco.

—¿Quieres que encienda una luz?

—Por el momento, no. Y, como ninguna prisa tenemos, podemos estrechar más el cerco de la pagoda.

—Pero ¿te preparas a bajar? —dijo Tremal-Naik, viéndole alargar las piernas hacia la escala que había descubierto.

—¡Por Júpiter! De ninguna manera; tenemos que entrar en este templo, si las puertas están cerradas, a prueba de cañonazos.

—Mira que no somos más que diez y que con dos no podemos contar. Ya ves que los prisioneros no tienen armas, con lo cual poca ayuda pueden prestar a nadie. Somos, pues, ocho y tenemos doscientos hombres fuera.

—Con fuerzas semejantes yo bajo hasta el infierno y prendo por el narigón al mismísimo diablo.

Estaba para poner el pie en la escala, cuando se oyó un silbido ligerísimo. Parecía que algo, una flecha probablemente, había atravesado el aire saliendo del interior de la pagoda.

Yáñez volvió a salir con presteza y de nuevo se sentó a horcajadas sobre el vuelo del ventanal.

—¡Bonito negocio hubiese hecho! —dijo, cargando su carabina—. Si aquel dardo me hubiese dado, a estas horas tendría en el cuerpo un poco de la terrible baba del bis cobra[4]. Afortunadamente, han fallado la puntería.

—¿La fallarán siempre?

—Por eso, amigo Tremal-Naik, me apresuro a ponerme a cubierto. Mas quisiera buscar la flecha, que pasó muy cerca de mí y debe de estar clavada por ahí, en cualquier sitio.

—¿Y qué te importa, Yáñez?

—Mucho —respondió el portugués—. Quiero ver de qué armas disponen los sitiados.

—Preferiría las armas de fuego a los dardos. ¿Te acuerdas de los que usaban los salvajes de Borneo? Mataban a muchos de los nuestros con una simple picadura.

Yáñez iba a bajar otra vez por el ventanal, cuando el jefe de los sikaris lo detuvo.

—Alteza —dijo—, ¿queréis buscar la flecha?

—Sí, Mayor; tengo mucho empeño en verla.

—Mi vida no vale la de un marajá y puedo, por consiguiente, arriesgarla. Nadie me sentiría.

—Mirad que el veneno del bis cobra no perdona —dijo Yáñez.

—Lo sé, alteza; pero las flechas se perciben primero por su silbido, y es posible, a veces, librarse de ellas. Dejadme ver.

El valeroso jefe de los cazadores se mantuvo algunos instantes inclinado sobre el ancho alféizar del ventanal escuchando atentamente; después colocó las piernas en la escala de hierro y empezó a mover en derredor ora una, ora la otra mano.

A poco se estremeció: sus dedos habían partido alguna cosa.

—¡Ah!… ¡Hela aquí!… —exclamó, agarrando prontamente algo.

Un lejano silbido que se acercaba con rapidez le advirtió que otro dardo había sido lanzado, como el que a poco mata al marajá.

Saltó con la agilidad de un tigre joven sobre el alféizar, apretando en un mano una ligera cañita de bambú, que tenía en un extremo un copo de algodón.

—He aquí la flecha que debió de mataros, alteza —dijo a Yáñez—. Pero la punta se ha hecho pedazos.

—No me importa —respondió el marajá—. Sólo quería saber si habían lanzado el dardo con un arco o con una cerbatana.

—El copo de algodón lo ha delatado —dijo Tremal-Naik—. Los parias están armados de cerbatanas, armas que no fallan y que, si aciertan, casi siempre matan.

—Y por eso no pienso meterme en el templo —respondió Yáñez—. ¿Cuántos son esos canallas? ¿Veinte, ciento, doscientos? ¿Qué crees tú, viejo?

—Deben de estar en crecido número —respondió el prisionero—. No os aconsejaría que los acometierais desde lo alto. La pagoda es inmensa, tiene vastos corredores, mil refugios que pueden desafiar el fuego de doscientas carabinas, con lo cual perderéis gente.

—Pero no hemos venido aquí a contemplar el templo, supongo. Quiero entrar en él, querido, y ver si entre los conjurados está, por casualidad, Sindhia.

—Derribad la puerta principal y entrad con vuestros sikaris.

—¿Echarla abajo a patadas? Mucho debe de pesar aquel bronce.

—Señor, vos tenéis veinte elefantes —dijo el paria—. Esos animales enormes, empujando hacia adentro, acabarán por desquiciar la puerta, y entonces vuestros hombres podrán entrar, intimando a la rendición. Yo creo que no tendría lugar una verdadera batalla.

—¡Por Júpiter!… —exclamó Yáñez—. Tengo a mano una fuerza enorme y no había caído en ello. Hasta haríamos derrumbarse la pagoda si quisiéramos.

En ese momento sintióse otro silbido ligerísimo y sobre las cabezas de los hombres pasó una flecha, quedando fija en una oreja de uno de los elefantes de piedra.

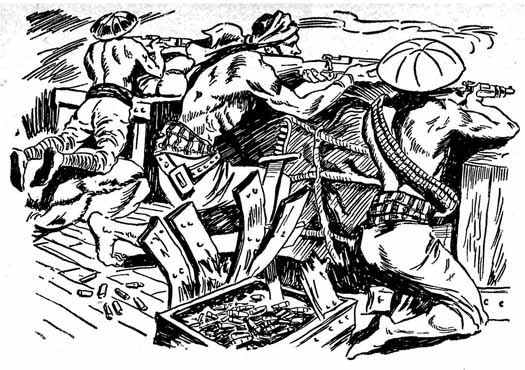

—¡Ah!… ¡Canallas!… —gritó Yáñez—. Tiran ahora flechas desde muy cerca. ¡A mí, sikaris!… Descarguemos un chaparrón de balas dentro de esta cueva de conspiradores. Ahora que hemos sido descubiertos es inútil tomar precauciones para que no nos vean. Se puede probar, y si no se rinden, nos pondremos a la obra con nuestros elefantes.

Se acercó con precaución al ventanal, quedándose muy pegado al alféizar, y dijo con fuerte voz:

—¡Hombres de Sindhia, el nuevo marajá os ha descubierto! Rendíos o tomaremos la pagoda por asalto.

Nadie respondió. Parecía que el gigantesco templo no había tenido más habitante que aquel arquero que tiró las dos flechas y que después había escapado quién sabe adónde.

—¿No tenéis oídos? —repitió Yáñez, que empezaba a impacientarse—. Responded o mando hacer fuego.

Silencio absoluto otra vez. Ninguno de los tiradores de dardos daba señales de vida.

—¿Habrán sido capaces de escaparse? —dijo Yáñez, mirando al viejo paria.

—Que yo sepa, no hay aquí subterráneos por donde puedan escaparse, señor —respondió el indio—. Ahí dentro están, os lo digo yo, y deben de ser muchos.

—Dispara un tiro de carabina, Yáñez —dijo Tremal-Naik.

—Estaba ya decidido, pero verás cómo esas liebres no se dejan ver. Cuentan seguramente con la solidez de sus puertas de bronce, y no saben que nosotros contamos con el empuje de nuestros elefantes.

Avanzó algunos pasos más y descargó dentro de la pagoda su carabina de grueso calibre, produciendo un estrépito ensordecedor.

—¿Has visto alguno al resplandor de la pólvora? —preguntó Tremal-Naik, que también se preparaba a hacer fuego.

—No he visto más que estatuas de dimensiones enormes —respondió el portugués—. Deben de ser las acostumbradas representaciones de Visnú, acompañadas tal vez de tres o cuatro figuras más.

—¿No has visto tampoco al hombre que ha tirado las flechas?

—¡Quién sabe en dónde se habrá escondido ese tunante! En esta pagoda debe de haber corredores inmensos, ¿verdad, viejo paria?

—Sí, alteza —respondió el prisionero—. Hay aquí galerías interiores que pueden servir de asilo hasta a quinientos hombres.

—Es de esperar que no sean tantos los conjurados, aunque tengo la mayor confianza en mis valientes.

—¿Y qué hacemos aquí arriba, Yáñez? No somos marabúes.

—Esperaba la respuesta de los conjurados, mi querido Tremal-Naik —respondió el marajá.

—Te la darán cuando derribemos la puerta de bronce.

—Y la echaremos abajo. Pero prueba primero a hacer fuego también tú.

—¿Para descabezar alguna estatua?

—Ninguno de los muertos se quejaría, te lo aseguro.

—Probemos —dijo Tremal-Naik—. Que en verdad no faltan municiones.

Estaba armado, como Yáñez, de una carabina de grueso calibre, cuyo cañón era de purísimo acero, del acero que viene de Borneo, donde se encuentra en estado natural.

Alargó el arma teniendo la cabeza bien atrás por miedo que le diese alguna flecha envenenada, e hizo fuego.

Fue un segundo cañonazo que repercutió largo rato dentro de la inmensa nave del templo, pero tampoco esta vez dio nadie señales de vida.

—¡Cuerpo de Júpiter!… —exclamó Yáñez, que ya empezaba a perder su calma ordinaria—. Esos bribones deben de haberse escapado todos.

—Yo creo, por el contrario, que quieren fingirlo para que no creamos que están reunidos ahí dentro —dijo Tremal-Naik.

—Pues entonces, traigamos nuestros veinte elefantes y derribemos la puerta grande de bronce. No resistirá mucho tiempo a tan tremendo empuje.

Volvieron a cargar sus carabinas y después, de dos en dos y de tres en tres y sin perder de vista a los prisioneros, se deslizaron hasta el suelo.

Los elefantes se habían quedado detenidos como a una milla del templo, no creyendo Yáñez que tendría necesidad de ellos, con lo cual la partida tenía que volver a atravesar un trozo de la espesísima selva. Pero a cincuenta pasos estaban los rajaputras y de este modo no corrían peligro alguno.

Mas el estupor de Yáñez y de sus compañeros no tuvo límites cuando, después de recorrer una distancia casi doble, no descubrieron ni a un solo guerrero indio.

—Pero esto, ¿qué significa? —decíase el portugués, apretando la carabina—. No puedo creer que hayan tenido miedo y se hayan escapado.

—Sin embargo, el caso es que aquí no están —dijo Tremal-Naik con voz angustiada—. ¿Se habrá estado cometiendo casi en nuestros mismos ojos una nueva traición de parte de los conjurados?

Yáñez lo miró con espanto.

—¿Qué quieres decir?

—Que nuestros rajaputras, en quienes confiábamos, han sido sobornados y conducidos quién sabe adónde, a reforzar las huestes de Sindhia.

—¡Pero si apenas hace una hora que nos hemos separado de ellos!

—En una hora a veces pasan cosas extraordinarias.

—¿Se habrán llevado también nuestros elefantes?

—Eso es lo que ahora temo —dijo Tremal-Naik.

—¡No nos faltaría otra cosa!… Vaya, no perdamos nuestra sangre fría y preparémonos a habérnoslas con ellos si se atreven a atacar. La selva, por otra parte, es tan tupida que no se presta mucho a un ataque en regla. Pongámonos en dos filas con los prisioneros en medio y vayamos a ver qué ha dispuesto ese perro de Sindhia. ¡Vaya un loco!… Es un grandísimo bellaco que vale tanto como nosotros, ahora me doy cuenta. ¡Ea, valor, adelante!

Prosiguieron la marcha por entre los más tupidos matorrales y acabaron de convencerse de que los rajaputras se habían marchado.

—He aquí sus huellas —dijo Tremal-Naik, deteniendo al grupo—. Por aquí han pasado cuatro de los nuestros y no hace mucho.

—Cuatro —observó Yáñez—. ¿Y los otros? Eran doscientos.

—¿Su comandante te había dado algún motivo para desconfiar de él?

—Jamás, Tremal-Naik.

—Entonces no lo entiendo. Matarlos, no los han matado, porque hubiésemos encontrado, por lo menos, algunos cadáveres, y además no hemos oído ningún disparo. ¡Buena jugada nos han hecho, querido Yáñez! No esperaba yo un golpe como este.

—Es la buena estrella de la rhani[5] que empieza a palidecer —respondió el portugués suspirando—. ¡Bah! No crea Sindhia que ha ganado tan pronto la partida. Si no podemos contar ya con la fidelidad de los rajaputras, haremos que acudan a nosotros los montañeses de Sadhja, que no nos traicionarán, porque odian demasiado a Sindhia.

—Y después llegarán los nuestros de la Malasia.

—¡Ojalá que sea pronto!

Se habían detenido nuevamente para observar el rastro de los fugitivos y para buscar un nuevo camino.

Estaban todos inquietos, nerviosos, temiendo sufrir de un momento a otro una descarga de fusil.

Encontraron un estrecho sendero, abierto probablemente por los monos, y se metieron por él, caminando muy encogidos y procurando no hacer ni el más ligero ruido.

De tiempo en tiempo se paraban a escuchar, mas no se oían ni voces de hombre ni barritos de elefantes.

Solamente desde las copas de las más altas plantas lanzaban los monos agudos gritos y se divertían en dar saltos inmensos.

El grupo, permaneciendo siempre escondido, recorrió otros trescientos o cuatrocientos pasos y desembocó por fin en un pequeño claro. Era allí donde se habían detenido los elefantes.

—¡Maldición! —exclamó Yáñez haciendo un gesto de desesperación—. ¡Ah!… ¡Viles traidores!… Tampoco con los cornacs[6] podemos contar.

—Os engañáis, marajá —dijo un hombre saliendo bruscamente de detrás de unos matorrales—. Yo soy el cornac de Sahur, y, como veis, os he permanecido fiel.

Todos se habían precipitado al encuentro del conductor, el cual parecía presa de una viva agitación.

—¿Dónde está Sahur? —le preguntó Yáñez.

—Se lo han llevado igual que a los otros.

—¿Pero quién? ¿Quiénes?

—Los rajaputras.

—¡Es posible!

—Sí, señor. Todos estos hombres debían de estar comprometidos con el antiguo raja antes de salir de vuestra capital.

—¡Y mi policía cruzada de brazos! ¡Canallas!… Estamos en medio de un verdadero ejército de traidores.

—Cuéntanos lo que haya sucedido —dijo Tremal-Naik, volviéndose al cornac, que aún no se había repuesto de su gran agitación.

—Os habíais ido hacía cosa de veinte minutos, cuando vimos a los rajaputras venir a la carrera, seguidos de un elefante, en cuya litera estaba un fakir, si no me engaño. Nos intimaron a que nos rindiésemos, diciéndonos que el marajá y la rhani no reinaban ya, que ahora era el rajá Sindhia quien reinaba en el Assam. Apenas tuve tiempo, aprovechándome de la confusión, de tirarme entre la maleza, abandonando a su destino a mi elefante, que ya no podía defender. Vi al fakir entregar a los traidores muchos saquitos, llenos seguramente de oro, y después toda la partida se alejó montando vuestros elefantes.

—¿Se han dirigido los rajaputras a la capital? —dijo Yáñez con extremada ansiedad.

—No, señor; se han internado en el bosque, dirigiéndose hacia el Sur.

—¿Estás bien seguro de que se han marchado todos?

—No debe de haber quedado ni uno solo; iban todos sobre los lomos de los elefantes.

—¿Quién los guiaba?

—El fakir.

—¿Y Sahur te ha abandonado?

—Yo espero, señor, volver a verlo muy pronto —respondió el cornac—. Apenas oiga un silbido, acudirá al galope y me recogerá. No espero más sino que los rajaputras hagan una parada.

—Pues te quedas muy atrás —dijo Tremal-Naik—. Ya debías haberte marchado.

—Corro como un gamo, y además la hojarasca es muy tupida y los elefantes no pueden andar más que al paso. Ya hubiese dejado este sitio, pero tenía el afán de advertiros lo que ha sucedido durante vuestra ausencia.

—Y has hecho bien —dijo Yáñez—. Ahora puedes marcharte, y si eres capaz de traer por lo menos a Sahur, tu fortuna está hecha. Te esperamos delante de la pagoda.

—Veréis, señor, que a la primera llamada mi elefante escapará y vendrá adonde yo esté.

Yáñez hizo entregarle un par de pistolas, pues no tenía más arma que la aguijada del oficio, y después le hizo seña de que se fuese.

El cornac pareció orientarse rápidamente y acto seguido se alejó a carrera desenfrenada. No había sido una jactancia el afirmar que corría como un gamo.

Yáñez y Tremal-Naik permanecieron silenciosos mirándose el uno al otro, mientras que los sikaris, después de atar los brazos a los dos prisioneros, emprendieron una rápida batida para cerciorarse de si todos los rajaputras habían escapado verdaderamente.

—¿Entiendes algo de esto? —dijo por fin el portugués, enjugándose el copioso sudor que le bañaba la frente.

—Entiendo que se han llevado doscientos hombres —respondió Tremal-Naik.

—¡Cuerpo de Júpiter!… También lo sé yo, pero ahora quisiera yo saber cómo esos traidores no se han abalanzado sobre nosotros para cogemos prisioneros y entregamos al rajá.

—No se habrán atrevido. Aún eres tú el marajá del Assam, mientras que ese majadero no es nada todavía. Podrá reconquistar, no digo la corona que le arrebataste; pero, hasta ahora, no es más que un destronado.

—¿Habrán tenido miedo de nosotros? ¡Doscientos contra ocho! Porque no iban a ser los prisioneros quienes nos prestasen ayuda.

—En el fondo, los rajaputras son caballerescos, bien lo sabes. Habrán podido aceptar el comprometerse; pero, en cambio, habrán rehusado el llevar la traición hasta apoderarse de nuestras personas.

—Pues que no esperen con eso el captarse mi gratitud —dijo Yáñez, que parecía furioso—. No esperaba yo tan rudo golpe. Me han dado una puñalada en mitad del corazón privándome de mis veinte elefantes para venderlos a Sindhia. ¡Bandidos!… ¡Ladrones!…

—Cálmate, amigo; la lucha entre el rajá y tú no está, puede decirse, empeñada todavía, y no faltan a los montañeses de Sadhja elefantes buenos y bien montados.

—Y a más armados de lantacas —dijo Yáñez—. Apenas volvamos a la capital mandaremos al punto mensajeros al viejo Khampur.

—Si volvemos —dijo Tremal-Naik.

—¿Lo dudas?

—Pienso que a lo que no se han atrevido los rajaputras, por un cierto miramiento hacia nuestras personas, se atreverán los parias que estén escondidos en la pagoda.

—¡Por Júpiter!… —exclamó Yáñez, sobresaltándose—. Ni me acordaba ya de ellos. No nos faltaría más ahora que un ataque por parte de los conjurados. Y que no somos sino ocho, todo lo valientes que se quiera, pero ocho sólo y con la impedimenta de los prisioneros. ¡Si estos, por lo menos, no fuesen prisioneros! Dejémoslos andar en libertad.

—En modo alguno, querido Tremal-Naik. Sus personas, tanto la del viejo como la del joven, son preciosas.

En aquel momento volvieron los sikaris de su breve y rapidísima excursión, caminando en apretado grupo y sin hacer el más ligero ruido.

Acostumbrados a sorprender animales de las selvas o de los juncales, tenían un paso tan ligero, que no se les oía a pocos metros de distancia.

—¿Qué hay? —preguntó Yáñez con ansiedad.

—Han huido todos, alteza —respondió el jefe de los cazadores. En este bosque no queda un rajaputra.

—¿Habéis oído barritar a nuestros elefantes?

—Sí, pero de muy lejos.

—¿A muchas millas? —dijo Tremal-Naik, que en aquel momento pensaba en el cornac de Sahur.

—¡Oh, no! A muy pocas. Esos animales tan grandes no pueden ponerse al galope entre toda esta vegetación.

Yáñez clavó la vista en sus fieles cazadores, tal vez los únicos verdaderamente fieles, y les dijo:

—¿Tenéis miedo de volver a la pagoda?

—No; siempre estamos a la disposición del marajá y del sahib[7] su amigo —respondió el jefe—. No tememos ni a los ti-gres, ni a los rajaputras, ni a los parias. Sabemos que nuestro destino es morir en alguna selva, despedazados por los animales feroces o destrozados por los estranguladores, y estamos siempre dispuestos a todo. Vuestra alteza puede mandar.

—Volvamos a la pagoda.

—¿Queréis entrar?

—Ahora, que no tenemos elefantes para derribar la puerta de bronce, será imposible.

—Podéis engañaros, alteza.

—Explícate mejor.

—Hemos recogido en nuestra exploración una caja de hojalata bastante dura, que debe de haber contenido bizcochos o cualquier otra cosa parecida, y hemos preparado una bomba.

—¡Tú!… —exclamó Yáñez un poco sorprendido.

—Pólvora no nos faltaba, ni tampoco una mecha cualquiera.

—Déjamela ver.

Un sikari se adelantó, llevando una lata capaz de contener dos kilos de pólvora y que había sujetado muy bien con tres correas de las carabinas.

—Habéis tenido un recurso maravilloso —dijo el portugués—. Si esta especie de bomba revienta, por muy maciza que la puerta sea, se derrumbará. Entre tanta desgracia, aún tenemos un rayo de luz, una buena suerte, ¿verdad, Tremal-Naik?

—También empiezo yo a creerlo —contestó el famoso cazador del Juncal Negro.

—El haber encontrado al cornac de Sahur no es poca suerte.

—Y será mayor todavía si lo volvemos a ver montado sobre las orejas de su elefante.

—Yo no dudo de que logre quitárselo a los rajaputras. Tú sabes qué cariño tienen los elefantes a sus conductores.

—¡Adelante!… —dijo Yáñez tras de escuchar un rato—. La selva está silenciosa; podemos, por tanto, hacer de nuevo el camino ya recorrido y volver a la pagoda. Ardo en deseos de ver derribada aquella maldita puerta, para medirme con los parias de Sindhia. Así conoceré el valor y la resistencia de mis futuros enemigos.

—¿Y si hubiesen huido aquellos canallas y hubiesen preparado una emboscada?

—No, sahib —dijo el jefe de los sikaris—. No hay emboscada alguna. Oigo desde aquí aullar a los chacales hacia la pagoda, y eso quiere decir que por aquella parte no hay seres humanos, por lo menos hasta ahora. Tienen demasiado miedo a los fusiles y huyen apenas ven brillar un arma. Alteza, estamos dispuestos a marchar.

Los diez hombres se formaron, escucharon por última vez y, tomando de nuevo el sendero abierto por los monos, se pusieron en marcha con las carabinas dispuestas. Yáñez iba siempre delante con el jefe de los sikaris.