SIETE

La fortuna del Rey de las Tartas. El paciente Greg Monroe

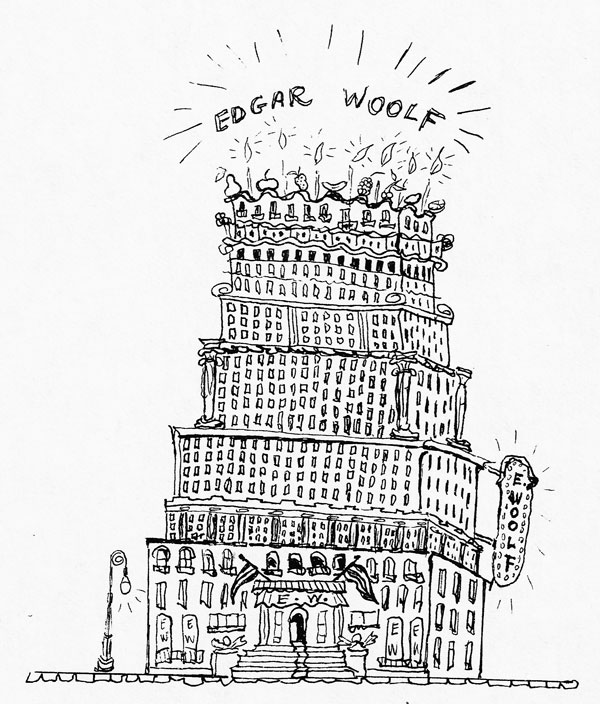

El rascacielos donde vivía Edgar Woolf era suyo todo entero, planta por planta, ascensor por ascensor, ventana por ventana, pasillo por pasillo. O sea que las más de tres mil personas que trabajaban del sótano al piso cuarenta de aquel edificio eran empleados a las órdenes del Rey de las Tartas, y no había una sola habitación alquilada para otras oficinas, aunque todavía quedara alguna de sobra. Pero estas estancias disponibles iban siendo cada vez menos, a medida que el negocio, en auge creciente, requería instalaciones más modernas, ornamentación puesta al día y maquinaria en continua renovación.

O por lo menos eso es lo que se empeñaba en creer mister Woolf, porque ya se sabe que los ricos sólo piensan en aumentar su riqueza, sacándole más rendimiento al dinero que ganan. En sus ratos libres, visitaba aquellos espacios aún vacíos, se paseaba por ellos de arriba abajo con las manos a la espalda, se detenía pensativo, sacaba un metro del bolsillo, tomaba medidas de una pared. Y por encima de su cabeza afilada, rodeada de una pelambrera rojiza, surgían, como en una nubecita de comic, las imágenes de las nuevas instalaciones que proyectaba para ampliar los departamentos de publicidad, de experimentos culinarios, de librería; los talleres de reparación de material, los despachos administrativos, la planta de investigación química, la de facturación de envíos al extranjero, las tres plantas de hornos y cocinas. Nadie habría podido convencerle de que se estaba montando la cabeza con proyectos inútiles, porque en cuanto los imaginaba, se convertían para él en necesidades de urgente realización. Y no veía el momento de avisar a los arquitectos y diseñadores de mayor renombre para emprender las obras de mejora. No vivía para otra cosa.

Aquel negocio millonario, cada año más próspero y famoso, había tenido su origen, tiempo atrás, en una modesta pastelería de la calle 14, regentada primero por el abuelo de Edgar Woolf y luego por su padre. La única coincidencia que podía servir de dato para relacionar la multinacional pastelera de ahora con aquella tiendecita olvidada era que conservaba el nombre con que ésta fue registrada por su primer dueño. Efectivamente, en honor al apellido de la familia, se seguía titulando The Sweet Woolf, o sea El Dulce Lobo. A pesar de la opinión en contra de ciertos asesores publicitarios de Edgar Woolf, que le desaconsejaron aquel nombre por juzgarlo anticuado y poco comercial, él se mantuvo firme en no cambiarlo por ninguno otro de los que le proponían.

Y años más tarde, cuando ya todo Manhattan sabía que para probar las tartas de El Dulce Lobo, había que reservar mesa con anticipación en uno de los dos enormes salones de té del entresuelo, o hacer cola en los mostradores de la lujosa pastelería que ocupaba los mil metros cuadrados de la planta baja, Edgar Woolf llamó a su despacho a aquellos consejeros y los despidió sin paliativos, aunque con una generosa indemnización, porque tacaño nunca lo había sido.

—No quiero gente inepta a mi lado —les comunicó.

—¿Por qué nos dice usted eso, mister Woolf? —le preguntó el menos tímido y más pelotillero.

—Por lo del nombre poco comercial. ¡Anda, que si llega a serlo!

Tanto los salones de té como la pastelería tenían grabado en las puertas giratorias de la entrada el dibujo en dorado de un lobo relamiéndose, emblema que también estaba marcado en el papel de envolver y en las servilletas.

Los niños que pasaban por El Dulce Lobo, detrás de cuyos cristales se exhibía sobre rasos y terciopelos la mayor variedad de postres jamás conocida, con un buen gusto más propio de vitrina de joyero que de confitero, se quedaban rezagados delante de aquellos escaparates marcados con las iniciales E. W., mientras aspiraban con gesto goloso el aroma que salía del interior por las puertas giratorias en continuo trasiego. Era frecuente oír algún llanto desconsolado o presenciar alguna rabieta, porque se mostraban tan contrarios a apartarse de allí que muchas veces sus madres tenían que recurrir a la violencia para tirar de ellos.

Realmente el olor a bollos, tartas y pasteles recién sacados del horno que invadía la calle en aquel tramo era tan apetitoso y tentador que circulaba un eslogan de autor desconocido, con el que los insatisfechos se solían consolar, y que decía:

El Dulce Lobo es la tienda

donde sólo con oler

se desayuna o merienda.

El edificio, flanqueado por dos callejones de seguridad, en previsión de robos e incendios, tenía forma octogonal, y la parte de abajo, donde estaba la gran repostería y encima de ella los salones de té Dulce Lobo I y Dulce Lobo II, constituía la base más ancha y sólida, reforzada por dieciséis gruesas columnas de mármol color chocolate. Luego aquella base se iba estrechando progresivamente cada cinco pisos hasta llegar al cuarenta, que era el último. Con este estrechamiento hacia arriba se lograba el efecto óptico deseado por el arquitecto que ideó el edificio: es decir que tuviera, como en realidad tenía, forma de tarta. Había luego otros muchos detalles ornamentales que contribuían a sugerir la impresión de estar ante una tarta gigantesca, como eran las orlas talmente de merengue que se dibujaban sobre las ventanas y la alternancia de los colores bizcocho, avellana, natillas, guirlache, fresa, caramelo, turrón y chocolate con que estaban pintadas las paredes de las distintas franjas según se subía la vista hasta la terraza octogonal de la cumbre.

Esta terraza, lo más llamativo de todo el rascacielos, estaba coronada por adornos de grueso cristal policromado imitando diversas frutas, cada cual del color que en realidad le correspondía para lograr mayor verismo: plátanos, grosellas, limones, manzanas, cerezas, peras, naranjas, ciruelas, uvas, higos y fresas. Eran de un tamaño enorme, con el fin de que pudieran ser bien apreciadas desde la calle.

Cuando empezaba a caer la noche, mediante un sistema eléctrico que se conectaba desde el piso cuarenta con el interior de las frutas, se iluminaban éstas, nimbadas de unos efectos tan especiales que era habitual encontrarse a grupos de turistas y curiosos congregados en la acera de enfrente a la del edificio, mirando embobados para arriba y tratando de sacar fotos. Porque los turistas, ya se sabe, lo que quieren no es ver las cosas, sino retratarlas. Las distintas frutas de la terraza se encendían y se apagaban por turno, como si las estuviera recorriendo un calambre, hasta llegar a un instante de oscuridad total. Luego venía un estallido más intenso que las iluminaba todas a la vez, mientras del interior de cada una empezaba a salir como un surtidor de pepitas de oro que se disparaba hacia el cielo oscurecido y caía luego en una cascada lenta, chispeante y silenciosa.

Era francamente espectacular. Porque además, para completar aquel caprichoso remate, entre cada fruta de cristal y la siguiente se alzaban unas columnas blancas con capuchón iluminado, que figuraban ser velas de las que se ponen en las tartas de cumpleaños. Para dotar de realismo a aquellas fingidas velas se había conseguido una ilusión óptica muy original: consistía en que la llama engrosaba o se empequeñecía y oscilaba más o menos a compás del viento que soplase.

Todos estos efectos de luminotecnia se gobernaban desde una gran nave instalada en el último piso. Allí estaban también las máquinas de aire acondicionado, las de depuración de agua, las calderas, las diferentes chimeneas de salida de humos, todo un vasto reino, en fin, surcado de tuberías, de llaves, de botones, de grifos y palancas, de circuitos cerrados de televisión y de toda clase de artilugios para poner a punto el funcionamiento interno de toda aquella empresa. O sea que allí, en la nave del piso cuarenta, estaban «las tripas y el cerebro del negocio», como solía decir con humor Greg Monroe, un viejo empleado de mister Woolf, a cuyo cargo corría la revisión y cuidado de toda aquella maquinaria, tan sofisticada que nunca dejaba de causar algún quebradero de cabeza.

—Claro, que ni la mitad de los que me causas tú, Edgar, cuando te da por inventar problemas que no existen y me los cuelgas a mí para que te los resuelva —le decía a veces impaciente a su amo—. Yo, de verdad, no puedo dar abasto a todo y ya te lo aviso: el día menos pensado me voy a hartar de ti.

—No sé cuántos años hace que me vienes amenazando con lo mismo.

—De eso te aprovechas, de que tengo más paciencia que el santo Job. Pero hasta que se me agote, claro.

De todos los empleados que estaban a las órdenes del Rey de las Tartas era Greg Monroe el único que le tuteaba y se atrevía a hablarle en ese tono.

A la edad de diez años, había entrado a trabajar como chico de los recados en la pastelería de la calle 14, justo una semana antes de que la nuera del viejo dueño se pusiera de parto y naciera Edgar Woolf, que nunca tuvo más hermanos y fue creciendo enclenque, mimado y caprichoso. Greg le tomó cariño desde que nació y lo conocía mejor que nadie.

Fue su primer amigo mayor, y el más fiel que Edgar había de tener nunca. Le había enseñado a dibujar, a montar en bicicleta, a construir tiradores, a cazar ratones, a tallar madera y a reparar máquinas rotas. Más adelante, había sacado la cara por él en las peleas callejeras, había encubierto sus faltas para defenderlo de alguna riña paterna, le había hablado de sus experiencias amorosas con las chicas. Había sido, en fin, sucesivamente su cómplice, su confidente y su consejero sentimental.

Pero aquel chico despierto, tenaz e imaginativo pronto tuvo otras ambiciones. Y aunque nunca perdiera del todo el contacto con Edgar (por carta o por teléfono), los diferentes oficios que desempeñó posteriormente le alejaron de Nueva York y de su amigo durante muchas etapas de sus respectivas vidas. Greg Monroe había sido delineante, tramoyista, cámara de cine, inventor de aparatos electrónicos que llevaban su patente y, por fin, uno de los técnicos especializados en sonido y luminotecnia más solicitados de Manhattan.

Hasta que un día, cuando el volumen de los negocios de Edgar Woolf hizo indispensable el apoyo de un hombre de toda su confianza, pensó en Greg para ofrecerle el puesto de segundo de a bordo bajo las condiciones económicas que él tuviera a bien establecer. Greg, que acababa de enviudar y tenía a sus hijos ya casados y viviendo lejos, aceptó la oferta de su antiguo amigo. Pero no por sus ventajas económicas, sino porque se sentía solo y cansado. Y Edgar supo conmover sus cuerdas sentimentales, siempre más dispuestas a vibrar en tiempos de vejez o de desgracia.

Lo que, desde luego, no imaginaba es que iba a llegar a resultar tan indispensable en El Dulce Lobo. No sólo para «las tripas y la cabeza» de la empresa, sino también para las del dueño, que como apenas tenía amigos y no se fiaba de nadie, llegó a aficionarse tanto a la compañía del viejo Monroe que acabó necesitándolo y echando mano de él para todo.

—Chico, es que abusas. Eso no es de mi competencia —le solía decir cuando le consultaba asuntos relacionados con la calidad de las tartas—. No pretenderás que baje a la cocina para probar todos los productos que salen del horno a diario. Me moriría de un atracón. Además, para eso tienes a los Maestros Tartufos, que hasta les has inventado ese uniforme tan ridículo estampado de fresas y manzanas. No sé ni cómo no les da vergüenza montarse en el ascensor con semejante facha.

El viejo Monroe tenía un carácter tan bondadoso y sincero y una filosofía de la vida tan matizada por el sentido del humor que era imposible tomarse a mal ninguna de sus cariñosas críticas. Por otra parte, Edgar Woolf estaba muy necesitado de ambas cosas: de cariño y de crítica.

—Pero ellos no me quieren como tú. Me engañan. Ya ves lo de la tarta de fresa. Si no me lo llegas a decir tú, no me hubiera enterado…

—¿Pero de qué? Si yo no te dije nada. ¡Ay, por favor, Edgar, no volvamos con lo de la tarta de fresa…! —decía Greg muy nervioso.

—Claro, ahora quieres quitarle importancia, porque eres muy bueno. Pero ya hace meses que se comenta por todo Manhattan que mi tarta de fresa es una porquería, que me está desprestigiando el negocio, que sabe a jarabe. ¡Qué mancha, Dios mío, qué mancha para El Dulce Lobo! Y si no llega a ser por ti…

—¡Basta, por favor! —gritaba el viejo Monroe muy excitado—. Si te empeñas en sufrir, allá tú. Pero yo no te he dicho nada de eso, te obsesionas tú solo. Yo lo único que te dije es que un día se me ocurrió invitar a uno de mis nietos a merendar abajo y él no se acabó el trozo de tarta, porque le pareció que estaba un poco seca…

—No, también dijiste que tú la habías probado y que…

—Ay, ya no me acuerdo de lo que te dije. ¡Dichosa tarta de fresa! Puede que no sea de las que mejor te salgan, pero no es motivo para ponerse así. ¿Para qué demonios se me ocurriría comentarte nada? Acabaré por no abrir la boca cuando esté contigo.

—Pero lo malo es que el problema sigue sin resolverse, eso es lo malo…

—¡Problema, problema! —mascullaba Greg Monroe—. ¡Cómo se nota que nunca has sabido lo que es tener un problema en serio…!

Efectivamente, Edgar Woolf llevaba unos cuantos meses completamente obsesionado por culpa de la tarta de fresa. Había contratado a varios detectives para que se camuflaran entre los clientes de Dulce Lobo I y Dulce Lobo II, y le transmitieran puntualmente todos los comentarios desfavorables que recogieran acerca de la tarta de fresa. Al parecer no era de las que, en realidad, tenían mayor aceptación y se había llegado a oír decir en más de una mesa no sólo que el producto había bajado de calidad, sino que nunca la tuvo.

Edgar Woolf, cada día más alterado a causa de estos informes confidenciales, había perdido el sueño, estaba histérico y no sabía cómo remediar aquel ramalazo de mala suerte que por primera vez enturbiaba la fama de su negocio.

Había despedido a sucesivos pasteleros y, según él, ninguno acertaba con una receta verdaderamente eficaz. Por otra parte, el hecho de que cada quince o veinte días la tarta de fresa de El Dulce Lobo cambiara de sabor acentuaba el desconcierto de los consumidores. Porque hay que tener en cuenta que en los Estados Unidos el público es muy tradicional y poco amigo de innovaciones. Y con tantos cambios, al nuevo sabor no le daba tiempo de coger solera. Había corrido la voz, ésa era la verdad. La tarta de fresa de aquella pastelería tan afamada y tan cara, ya no era la de antes.

Los detectives no habían tenido más remedio que hacer llegar a Edgar Woolf el resultado de sus pacientes y sutiles investigaciones. Los clientes habituales de El Dulce Lobo probaban la tarta de fresa con cierta aprensión, con la cautela típica de quien previamente está poniendo en cuestión un resultado.

—Yo creo que hoy les ha salido algo mejor —decía una señora, entre sorbo y sorbo de té.

—Ya; pero no me digas, Barbara, ¡que en una casa como ésta tengamos que probar algo sin total garantía…! —replicaba la otra.

—Eso es verdad. Hay que saber a qué atenerse.

—Naturalmente querida. Lo menos que se puede exigir es que una tarta sepa igual todos los días, porque estamos en El Dulce Lobo, ¿no? Para tanto como eso, merienda una de pie en cualquier barra de Broadway.

Edgar Woolf, contra su costumbre, había empezado a salir de aquel barrio, a patearse todo Manhattan y a meterse de incógnito en diversas cafeterías del Village, de Lexinghton o de la Quinta Avenida. Se calaba hasta las cejas un sombrero de fieltro, se ponía gafas oscuras y surcaba la ciudad de cabo a rabo a bordo de una de sus limusines. Peter, su chófer de más confianza, se veía obligado a aparcar en los sitios más inverosímiles, a medida que su jefe, con los ojos fijos en la ventanilla, descubría un lugar donde su intuición le avisaba de que tal vez pudiera hallar la dulce presa apetecida. A fuerza de probar modalidades diferentes de tarta de fresa, tenía ya el paladar estragado y era incapaz de distinguir unas de otras. Muchas noches, al volver a casa, estaba tan deprimido que le pedía a Peter que le dejara en Central Park, por donde se paseaba a solas y pensativo. Su aspecto, enmascarado por las gafas, y su paso agitado y nervioso más parecían los de un malhechor huyendo de la justicia que los de un magnate adinerado.

Había llegado a caer tan bajo como para poner anuncios en los mejores diarios de Manhattan, ofreciendo el oro y el moro a quien le consiguiese la receta auténtica, casera y tradicional de la tarta de fresa de toda la vida. Y le daba rabia que el jefe de publicidad tuviera que contestar a alguna de aquellas llamadas telefónicas diciendo: «Sí, sí, no se ha confundido, habla usted, en efecto, con el teléfono de El Dulce Lobo». Edgar Woolf se consideraba un frustrado.

—¡Pero qué frustrado ni qué niño muerto! —le reñía su amigo, harto de aguantar retahílas plañideras—. Ya tienes cincuenta años, por favor, Edgar. Disfruta de la vida y gástate el dinero que te has ganado honradamente. Haz un viaje, sal al cine, búscate una mujer que te quiera, qué sé yo…

—Sí, una mujer que me quiera, como si fuera tan fácil.

—Pues no sé por qué no. Estás en la mejor edad y, si te cuidaras un poco más, resultarías francamente interesante. ¿Has intentado enamorarte en serio?

—¿Y para qué, si todas me dejan?

—Desde luego, si llevas a una mujer a bailar y te pasas la noche hablándole de que la tarta de fresa te sale peor que la de chocolate, supongo que te dirá que se va al tocador a pintarse los labios, y no la volverás a ver. ¡Yo haría lo mismo!

—No hurgues en mis heridas, Greg. Sabes de sobra que jamás he conseguido que ninguna mujer se enamorara de mí.

—Claro, porque eres un pelma. Y las mujeres necesitan que les hagan caso, que se dediquen a ellas. ¿Cuándo has querido tú a ninguna, a ver? Yo digo enamorarte tú, ¡eso es lo que digo que te hace falta! Enamórate de una tía salada, que te sorba el seso, que te encienda las ganas de alegrarle la vida y con eso mismo te la alegre a ti. En una palabra, que te haga olvidar tanta cavilación sin sustancia. ¿Tú crees que es normal que yo tenga que aguantar todos los días el mismo rollo?

—¡Pues si tan pelma te parezco, súbete a tu piso y déjame en paz!

—¡Ojalá me dejaras en paz tú a mí!

Siempre acababan separándose enfadados, aunque el enfado les duraba poco.

Greg Monroe era de gustos sencillos, vestía siempre con un guardapolvo gris y su vida solía transcurrir en la planta cuarenta. Cuando no se encontraba ocupado con la revisión de la maquinaria, abría una puertecita de madera oscura con picaporte niquelado situada en la pared de la derecha, que conducía a su modesta vivienda particular. Una vez allí, se dedicaba a dibujar, a leer o a oír música, que eran sus tres pasiones favoritas. Otras veces venía a visitarle algún nieto.

Pero raramente podía disfrutar de aquellos ratos de descanso sin interrupciones. El dormitorio de Edgar Woolf ocupaba el mismo espacio que su apartamento y pillaba exactamente debajo de él. Y para mayor inri, a la vuelta de un reciente viaje a California por motivos familiares, Greg Monroe se había encontrado con que su jefe había mandado construir un curioso ascensor cilíndrico que comunicaba ambas piezas. Le molestó muchísimo que ni siquiera hubiera consultado con él para llevar a cabo tal invento, y más todavía ser tachado de ingrato y mal amigo.

—Yo que lo había hecho para darte una sorpresa —se quejaba Edgar—. Cría cuervos y te sacarán los ojos.

—No necesito de tus sorpresas, estoy harto de ellas y de ti. Ahora sí que ya no me vas a dejar vivir. Eres un egoísta.

—No soy un egoísta, Greg, es que estoy muy solo. No te tengo más que a ti. ¿Por qué me tratas tan duramente?

Acababa teniéndolo que consolar. Y agradeciendo que le hubiera proporcionado aquel ingenioso vehículo para poder desplazarse en cualquier momento del día o de la noche y atender así a la cuitas y alteraciones de humor del Rey de las Tartas.

Aquella tarde de diciembre, Edgar Woolf estaba particularmente nervioso. Se paseaba como un oso enjaulado por su enorme despacho, encendía un pitillo detrás de otro y no paraba de mirar el reloj.

Por fin, subió con paso decidido la escalera de caracol que comunicaba con su dormitorio. Era una estancia muy espaciosa, separada del gran cuarto de baño por una pared de mármol verde. El techo y las demás paredes eran de espejo, menos el trozo que cogía una puerta encristalada que daba acceso a la terraza. Abrió esta puerta y salió.

Sorteando los altos laureles y las estatuas que rodeaban la piscina, subió los tres escalones que llevaban a la alta barandilla circular. Allí abajo, la masa oscura de los árboles de Central Park formaban un inmenso rectángulo plagado de caminos sombríos y misteriosos. Cerró los ojos para no sentir vértigo, para ignorar la luz de las frutas gigantes que coronaban allí tan cerca, a sus espaldas, el friso de su propio anuncio luminoso, uno más entre todos los que festoneaban el bosque con sus resplandores. Se estremeció. Hacía mucho frío.

Le extrañaba aquella flojedad, como de convalecencia juvenil, aquel deseo de llorar en brazos de alguien.

Volvió a mirar el reloj. Eran las siete y media. Ya no. Estaba claro que miss Lunatic ya no venía. Y la echaba furiosamente de menos, como a un sueño evaporado, disparatado, absurdo.

Llevaba cerca de una hora esperando a aquella extraña y fascinante mujer que la tarde anterior se le había aparecido entre las frondas del parque. ¿De qué habían hablado? ¿Por dónde empezó la conversación? ¿Y cómo se las había arreglado ella para infundirle esa especie de fe olvidada en el amor, en la vida, en el azar?, ¿qué fue exactamente lo que le dijo?

Había sido incapaz de explicárselo a Greg Monroe. Ni siquiera se había atrevido a decirle cómo iba ella vestida, ni hablarle del carrito que arrastraba. Y sin embargo, era una experiencia tan rara, tan especial, que Greg se acababa de escapar al cine, para no seguir oyéndole hablar de aquella historia que había calificado de alucinación. ¿Es que tal vez lo era? ¿Tan loco se estaba volviendo por culpa de la tarta de fresa?

Miss Lunatic, cuando se despedía de alguien —especialmente si se trataba de personas que tenían pocos tratos con lo misterioso— solía dejar tras ella, como un rastro, la impresión ambigua característica de los espejismos.

Edgar Woolf sentía el dardo de su ausencia como una pena de amor romántica. Pero no podía ser. Nunca había esperado por nadie más de cinco minutos.

Ya no venía. Eran casi las ocho. Había telefoneado cinco veces a recepción. Y tenía apostados abajo a dos de sus detectives particulares. No. No había merodeado por las inmediaciones de El Dulce Lobo ninguna persona que respondiera a aquella descripción.

Necesitaba darse un paseo. Tal vez se la volviera a encontrar en el parque. Le acuciaba un ansia extrema pero mezclada al mismo tiempo de sosiego. No se sentía invitado a pasear por ningún motivo concreto. Y sin embargo, una fuerza muy viva le arrastraba hacia el parque, llamándole como hacia un centro de esperanza.

Entró en el dormitorio y se miró en el espejo. El fulgor de los anuncios luminosos se multiplicaba reflejado en todas las paredes de la lujosa habitación y arrancaba destellos rojizos de la cabellera de mister Woolf. Su figura le pareció misteriosa e interesante. Cogió el abrigo y el sombrero y se dirigió al pasadizo que llevaba a su rápido ascensor particular.