El madrugón no había supuesto ningún sacrificio para «Los Jaguares» y, con toda puntualidad, llegaron a la casita blanca de ventanas rojas, entre los aullidos alegres de Tristán. Miss Spencer, por el contrario, permanecía en la cama: por un lado Tristán y por otro abandonar la cama tan pronto, le pareció una tontería. Y después de todo, el viejo ogro tenía obligación de velar por los muchachos: para eso cobraba.

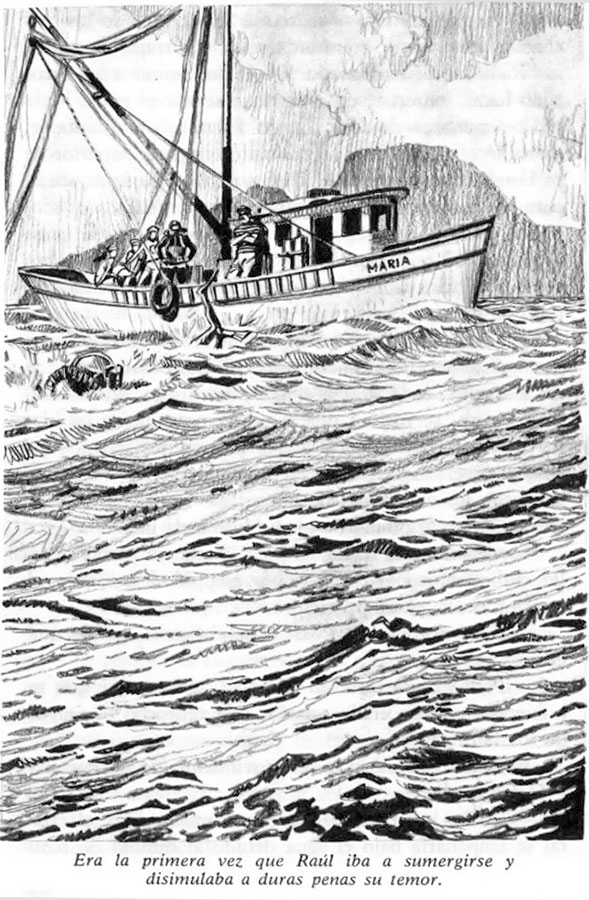

Slater tenía su propio embarcadero en un recodo del acantilado, donde se balanceaba su vieja barca, como él le decía, aunque en realidad era algo más que barca: contaba con un motor de gasoil, un mástil muy alto y dos minúsculos camarotes en la cala, además de una cocinita.

Tristán se había adelantado saltando y miraba a la pandilla, como invitándola a seguirle.

Raúl se dijo que por la mañana temprano el mar ganaba en belleza, tal como ya había pensado la víspera. Y Slater estaba contento. Aquellos chicos le habían quitado de las manos todos los objetos que había sacado de su casa, especialmente un par de botellas de oxígeno. Eran muy atentos, sí.

—Aquí en la barca tengo el resto de las cosas: linternas, más botellas de oxígeno, aletas, gafas, pesas de plomo y un montón de cosas que no sospecháis.

—¡Me privan las cosas insospechadas! —exclamó Sara a pleno pulmón.

Y entonces, por primera vez, los muchachos descubrieron que Slater sabía sonreír.

—Los latinos sois muy vehementes —dijo nostálgico—. Mi esposa lo era… aunque había nacido en Cuba.

Luego empezó a dar instrucciones, sin duda porque no quería detenerse en sus recuerdos. Verónica se lanzó a preguntar:

—¿Se llamaba María, verdad?

—¿Cómo centellas lo sabes?

—Su barca lleva el hermoso nombre de María…

—¡Hum…! Sí…

Luego se inclinó sobre los mandos del motor y puso la barca en movimiento. Héctor le contó que Julio y él eran buenos submarinistas y que Raúl no sabía nada de ello, pero la ocasión era buena para que aprendiera.

—¿No se aburrirán las muchachas y el pequeño?

Héctor se echó a reír:

—Ellos no se aburren en ninguna parte. Además, les queda la solución de tirarse al agua de vez en cuando. Ha de saber que Verónica tiene una marca de natación escolar en su haber y el pequeño es más vivo que el hambre. Nuestra pelirroja no es precisamente un pez, pero junto a su compañera, se defiende.

—¿Cuál es el sitio más adecuado para sumergirnos? —le preguntó Julio.

—Entre la primera y la segunda cadena de arrecifes. Supongo que os interesará ver las formaciones de coral, que siempre son interesantes y, si sabéis buscar, quizá podáis encontrar algún resto de naufragio. No es fácil, porque son la presa de todos los buceadores. En cualquier caso, siempre podréis conformaros con un pececillo plateado.

Verónica hizo la pregunta que le quemaba los labios desde que subieran a la barca, adelantando la cabeza y haciendo saltar su hermoso pelo rubio.

—Todos mis libros de Zoología dicen que éstas son aguas de tiburones…

—¡Dios mío! No me había atrevido a nombrarlos, pero estaba acordándome de ellos —exclamó Sara, con gesto medroso.

—No voy a deciros que no existen; sería engañaros —reconoció Slater—, pero tampoco son tan frecuentes en esta zona como se asegura, siempre, naturalmente, que no olfateen algo suculento. Muchachos… —encendió su pipa despacio, mirando a la lejanía—. En el caso improbable de que aparezca un tiburón, no pretendáis volver a la superficie precipitadamente porque estaréis invitándole a un banquete. Por el contrario, bajad lentamente hasta el fondo y quedaos inmóviles, aplastados contra la arena, hasta que se marche. ¿Entendido?

Julio se frotó la coronilla. Estaba luchando entre el deseo contrapuesto de quedarse en la barca y el de avistar a uno de los escualos de que hablaba Slater.

El viejo Slater, que parecía haberlo previsto todo, empezó a desenrollar la cuerda de una gran polea junto a la borda, ató una piedra en el extremo y dijo:

—Cuando una persona se sumerge, aunque sea en el lugar más tranquilo, debe estar siempre con cien ojos. Si hubiera alguna dificultad, no tenéis más que tirar de la piedra. Llevadla con vosotros, pues la cuerda tiene una extensión de veinte metros…

—Gracias, señor Slater. Sus indicaciones nos serán muy útiles —dijo Héctor.

—Déjate de «señor», si hemos de ser amigos. Otra cosa: el peligro más inminente que puede haber es el de tropezar con una morena. Con ésas no vale quedarse inmóvil, sino conservar la cabeza, ¡centellas! Por estas aguas las hay de dos metros de largo y siempre tienen su refugio en alguna grieta u oquedad. Desconfiad de las grietas. Ahora bien, si sois un par de niños de papá, quedaos en la barca.

—Amigo Slater —rió Julio—, sus indicaciones son tan interesantes que supongo han elevado en muchos grados el deseo de la zambullida. Hasta Raúl tiene cara de envidia…

En realidad, Raúl no sentía ningún deseo de ver aquellos fondos, después de escuchar palabras tan terroríficas como «tiburón», «morena»… Pero las chicas le miraban tratando de indagar en su rostro si las sospechas de Julio eran o no realidad y dijo, poniéndose colorado…

—¡Oh! Pues… yo. Sí que me gustaría mucho bucear.

—¿Y a qué esperas? —rezongó Slater—. Si es verdad que tus amigos son expertos, ve con ellos, obedéceles y ya resoplarás cuando vuelvas a la superficie. Siendo la primera vez, te aconsejo que no te quedes mucho tiempo en el agua, empieza por zambullidas cortas.

Tras una pausa cargada de ironía, añadió Slater:

—¡Hala! Empezad a poneros el equipo. Me bastará veros para saber si realmente sois expertos o no.

Hasta Tristán, sentado sobre las patas traseras, observaba atentamente.

—Abajo hará frío —masculló Slater, cuando los muchachos empezaron a enfundarse en los trajes de goma.

Raúl iba algo retrasado. Era mejor imitar a los otros y no hacer tonterías, de modo que seguía el ritual hasta en los menores detalles. Luego Héctor, sin inmutarse, atornilló el regulador a la válvula de la parte superior de su botella de oxígeno e hizo girar el botón que la abría, para comprobar si estaba a punto. Con un silbido agudo, el aire pasó por el regulador. Apretó el botón de purificación para quitar cualquier residuo de agua en la boquilla y el aire comenzó a pasar audiblemente desde el tubo de goma.

Julio hacía sobre poco más o menos lo mismo, pero haciéndose servir. Su hermano, con gesto satisfecho, le iba alargando todo lo que él le pedía. Luego, a una indicación suya, se inclinó por la borda para mojar las aletas y Slater tuvo que rescatarlo por un pie, cuando ya estaba en el aire. En cuanto se pusieron las aletas, se ajustaron los cinturones de pesas, una tira de nylon con tres pastillas de plomo de medio kilo cada una.

Mordiendo con fuerza su pipa, Slater no perdía detalle. Julio enjuagó su máscara y escupió después en el interior de la placa protectora.

—¡Qué porquería! ¡Puaf! —saltó Sara—. ¿Para qué está el agua?

—Para manifestarte en «finolis» sería mejor que te hubieras quedado en la cabaña —le reprochó el mayor de los hermanos.

El menor afirmó con un movimiento de su barbilla y Slater explicó:

—De no hacer lo que has visto, muchachita, el cristal se empañaría bajo el agua debido al cambio de temperatura y la visión se vería dificultosa. ¡Hay que escupir!

Ayudados por sus compañeros, los buceadores levantaron su botella de oxígeno y se ajustaron las bridas.

—Un momento —dijo Slater—. Os falta el cuchillo; aquí los tengo. Y si tropezáis con una morena, usadlo. Pero no se os ocurra herirla en la cola, sino en la cabeza.

Los submarinistas afirmaron. Slater añadió todavía:

—Si encontráis dificultades, tres tirones de la cuerda, recordadlo y me tendréis a vuestro lado.

Héctor fue el primero en dejarse caer de espaldas. Julio no se detuvo y Raúl lo pensó un poco más, pero vio los grandes ojos azules de Verónica puestos interrogativamente en él y, con la gracia de un elefante, se tiró. En el primer momento sintió un pánico superlativo. Su única reacción fue patalear como un loco, hasta que descubrió a Héctor, indicándole con el gesto que se tranquilizara e imitase sus movimientos. Sin embargo, muy pronto las burbujas enturbiaron la visión y, por segunda vez, Raúl se dejó ganar por el pánico. Mas vio que las burbujas desaparecían y dejaban una estela en el agua. Entonces se tranquilizó. Cierto que para un novato, el espectáculo no podía ser más impresionante… agua por todas partes, excepto en el fondo. Se le había aclarado la visión y los rayos del sol, atravesando las aguas azules, iluminaban la arena y el coral.

Viéndole más tranquilo, Héctor pataleó en el agua y lentamente se dio una vuelta completa, oteando hasta donde alcanzaba a ver, en busca de cualquier peligro en potencia. Descubrió a una pareja de meros que entraban y salían de las rocas y a Julio, que debía haber ido rápido, escarbando con los dedos en la arena del fondo, junto a la pared de coral.

Héctor tragó saliva para destaparse los oídos a medida que aumentaba la presión y, con la mano, se tocó la mascarilla para recordarle a Raúl que hiciera lo propio.

Al llegar al fondo comprobó que se hallaban en una especie de anfiteatro, un cuenco en tres de cuyos costados el coral y la roca subían abruptamente hacia la superficie. El cuarto, la cara que daba al mar, estaba abierto. También podía divisar, sobre su cabeza, el ancla de la «María».

Las formas distantes se convertían en una neblina confusa. Sintió un cosquilleo de excitación y al mismo tiempo una intensa sensación de claustrofobia.

Buscó con los ojos a Raúl, que debía sentirse peor que él y le vio moverse torpemente, tratando de no separarse de él. Le hizo un gesto alegre para darle ánimo. Luego se elevó un poco y nadó hacia la derecha, donde se encontraba Julio, empeñado en excavar la arena junto a la pared de coral.

¡Siempre sería el mismo! ¡El eterno investigador! Si se empeñaba en encontrar restos de naufragios, a lo mejor lo lograba. Raúl pataleaba torpemente a su espalda, tratando de permanecer unido a él, asiéndole un hombro.

Y por fin, los dos se encontraron junto a Julio. Raúl parecía haberse serenado y mostraba un objeto de vidrio. Era parte del casco de una botella y Héctor le indicó que lo tirara.

Julio, con su manía de escarbar, estaba enturbiando el agua y los otros se alejaron un poco. Un mero siguió tras ellos. Pero tras el mero llegaba alguien más. Una enorme barracuda que los contemplaba inmóvil con su ojo negro rodeado de un círculo blanco. Tenía el cuerpo liso y brillante y la quijada inferior dejaba ver una hilera de dientes puntiagudos. Raúl, asustado, pataleó torpemente y la barracuda aferró su mano, hincándole uno de sus dientes. Inmediatamente empezó a salir sangre de la incisión. ¡Sangre verde!

El grandullón casi se desmayó del pánico. Héctor le quitó el cinturón de pesas y le ayudó a llegar a la superficie. Al emerger, vieron cuatro cabezas pendientes de lo que pasaba en el agua: las de Oscar, las chicas y Tristán, que empezó a ladrar alegremente.

Ellas les tendieron las manos y poco después, dejando un reguero, ambos estaban sobre la cubierta. En cuanto le quitaron la mascarilla, Raúl jadeó con pánico:

—¡Estoy envenenado! ¡Mi sangre es verde!

—¡Tonterías, muchacho! —barbotó Slater, sin quitarse la pipa de los dientes—. Te pondré mercromina y puedes volver al agua.

—Es que mi sangre es verde… —insistió él.

—Ahora ya no es de ningún color, porque no sangras. Y si abajo tenía ese matiz debes saber que la explicación es del todo natural: en el agua de mar, a pocos pies de profundidad, la sangre es siempre verde. El agua filtra la luz y parece consumir los colores del espectro, matiz a matiz. El primero que desaparece es el rojo; el verde perdura más tiempo. Y por debajo de los treinta metros también éste se esfuma, dando paso al azul. En las profundidades en penumbra, ya a cincuenta metros o más, es negra.

Raúl se tranquilizó y empezó a sentir una gran sensación de bienestar, pero, de momento, prefería seguir donde se hallaba.

Héctor, que se había quitado la mascarilla, respiró el aire con fruición y dijo:

—Me vuelvo, a ver qué hace Julio.

En aquel momento, las burbujas del agua y el movimiento en la superficie anunciaban la llegada del tercer submarinista. Llevaba entre las manos, con todo cuidado, unos trozos de latón.

Sara puso las manos para recibir aquello y los trozos de lata oxidada se le desparramaron en las manos, dejando ver el contenido: un conjunto de cartones empapados y ampollas de cristal, conteniendo un líquido.

—¡Esto sí que tiene gracia! ¡Frasquitos de perfume en el fondo del mar! —exclamó Sara—. Julio, ¿tienes alguna varita mágica?

Slater, que estaba sentado a popa, se quitó la pipa de los labios y, apartando a los muchachos, se inclinó sobre las manos de Sara.

—¡Centellas! ¿Así que era verdad?

¿Qué quería decir?

—Pero… es perfume, ¿no? —insistió Sara—. Podríamos abrir un frasquito Y ver cómo huele.

—¡No lo hagas! —gritó el viejo—. ¡Cuidado con esas ampollas!

Julio, que se había librado de la mascarilla Y se estaba quitando el correaje conla botella, explicó:

—Las encontré junto al arrecife, a unos veinte o veinticinco centímetros de profundidad. ¿Qué supone que es, Slater?

—No supongo, lo sé. Muchachos, ¿puedo confiar en vosotros?

«Los Jaguares», impresionados, afirmaron.