Cuatro años antes

París, 12 de agosto de 1795

Napoleón Bonaparte, artillero, todavía general de brigada a la espera de destino, había decidido burlar al porvenir como tantas veces vio hacer a su familia en su Ajaccio natal. ¿Qué podía perder? Lo único de lo que debía asegurarse era de que su decisión permaneciera en el más absoluto de los secretos.

Y con razón.

Los militares de carrera, compañeros de academia, hacía tiempo que lo miraban con recelo. Él era pobre, corso, no tenía padrinos importantes, le creían defensor de las ideas de Robespierre y era inmune a sus provocaciones. Sabía que esos mediocres odiaban su ingenio, su integridad y sus méritos como estudiante.

Frente a semejante panorama, lo último que podía permitirse era dar argumentos a sus enemigos.

El verano de 1795 fue el más duro de su carrera. Trabajaba de sol a sol en la confección de mapas e imaginaba campañas imposibles contra Italia y Turquía. Era su particular fórmula para no pensar en su futuro. Porque ¿qué podía esperar de la vida un general de veinticinco años, sin destino como tantos, arrinconado por una cúpula militar clasista y vetusta con muchos años por delante?

Las dudas lo corroían.

Aquella sofocante mañana de agosto, decidido a toda costa a vislumbrar su porvenir, abandonó su cuartucho en el Hotel de los Patriotas de la rue Saint Roch y se dirigió a la parte alta de París.

Al alcanzar su objetivo, hurgó en los bolsillos de su levita. Un par de sacudidas le bastaron para localizar la hoja volandera que tanto le había llamado la atención la tarde anterior. Y secándose el sudor de la frente, la leyó de nuevo:

Bonaventure Guyon

Profesor de matemáticas celestes

Ofrece consultas infalibles sobre todo cuanto pueda interesar, el porvenir feliz o infeliz de las ciudadanas o ciudadanos de París. Predice en particular los futuros triunfos de la Patria. Revela a las muchachas el seductor que las amenaza y el esposo que hará su dicha. Descubre a los padres la carrera en la cual sus hijos hallarán la fortuna y la celebridad. Y por esas profecías patrióticas solo acepta una retribución voluntaria, y únicamente en el caso de que demuestre su Ciencia de las Cosas Futuras por la muy exacta revelación de las Cosas Pasadas.

Consultas desde la salida a la puesta del sol

Parecía justo lo que necesitaba. Un astrólogo hábil y barato que le indicase el camino a tomar.

Bonaparte volvió a estudiar la nota para confirmar la dirección. La tinta húmeda del panfleto despejó todas sus dudas: aquella era la finca, justo en la cresta de la colina de Santa Genoveva, detrás del panteón de París.

El portal del número 13 estaba protegido por una hoja de roble carcomida que abrió sin resistencia. Lo que buscaba se encontraba al final del recibidor. Allí nacían unas larguísimas escaleras que desembocaban en otra menor que a su vez daba acceso a un palomar. Y al fondo del mismo, en un sexto piso que no figuraba en los buzones, pudo leer por fin el nombre del profesor Guyon escrito sobre una placa de cobre.

—Pasad, pasad sin miedo —le gruñó una voz al otro lado de la puerta. Era evidente que lo había oído trepar hasta allí—. Hoy no cobro por mirar…

El «profesor de matemáticas celestes» se había escondido detrás de una mesa atiborrada de libros y viejos planisferios. Constelaciones, complejas sumas y listas de grados, y más de media docena de tacos de velas agotados se repartían sobre su escritorio. El tal Guyon señoreaba aquel paisaje con gesto militar. De rostro redondo y surcado por arrugas de todos los tamaños, calvo y de piel manchada, el astrólogo alzó la mirada para contemplar a su nuevo cliente.

—Adelante, oficial. No temáis. —Sonrió dejando ver una dentadura amarilla—. Acomodaos donde podáis. Enseguida os atenderé.

Bonaparte obedeció al punto.

—Ya sé lo que estáis pensando —farfulló a continuación, mirándolo de reojo—. «¡Pobre loco! ¡Ha perdido la razón encerrado en este horno!».

El general no abrió la boca. Tomó asiento en un viejo sofá con el respaldo roto y aguardó.

—Lo sé, lo sé… Las chapas metálicas que forran el tejado son muy útiles para calentar este trastero en invierno —se disculpó el viejo—, pero en verano se convierten en un horror.

—Perdonad, señor, ¿sois vos el profesor Guyon?

Su pregunta zanjó las quejas del anciano, que se irguió orgulloso en su silla.

—¿Y quién si no, caballero? Aunque ahora os resulte difícil de creer y me veáis pobre como una rata, en otro tiempo fui rico y respetable. Vos debéis de ser de los que aún no saben que caí en desgracia por haberle predicho a Luis XVI que terminaría sus días como rey sin cabeza…

—Yo no…

—Y ya veis —prosiguió de carrerilla—, Su Majestad me condenó por advertírselo. Lo malo es que después quienes lo decapitaron me arrinconaron como a un perro sarnoso por no haberles predicho a ellos el éxito del regicidio.

—La política está llena de miserias, monsieur.

Bonaventure Guyon dejó entonces de remover los papeles de su mesa y examinó a su cliente con gesto atento.

—¿Sois político por ventura? —carraspeó divertido—. ¿Cómo dijisteis que os llamáis?

—No os lo he dicho.

—¿Señor…?

—Bonaparte —respondió con orgullo—. Napoleón Bonaparte. Y no soy político. Soy general.

El astrólogo desvió su mirada a un lado, como si calculara algo. En realidad estaba reprochándose su providencial torpeza: no se había fijado en el inmaculado uniforme de su cliente.

—Bona-parte —silabeó con regusto—. Napo-leo Bona-parte… ¡No debierais preocuparos por vuestro porvenir, mi general! Lo vuestro está amarrado y bien amarrado. Casi tanto como el destino de Luis XVI. Por cierto: ¿Sabíais vos que el arcano XVI del tarot es, precisamente, el de la «torre decapitada»? ¿No os resulta irónico? ¡Decapitada! ¡Como el Rey!

Guyon, con una sonrisa de oreja a oreja, casi pícara, no esperó su respuesta. Muy profesional, el astrólogo se aprestó a descifrar el futuro de su cliente a través del apellido, ante su atónita mirada. Con una exigua punta de tiza lo escribió sobre un pizarrón.

—¿Lo veis? Vuestro nombre completo se puede recomponer en una frase latina casi perfecta —dijo visiblemente animado—: Napoleo bona parte fruitur, «Napoleón se hace con la buena parte», «la parte del león». ¿No seréis vos del signo de Leo, por casualidad?

El general se acarició el mentón con asombro redoblado.

—Así es. Mi cumpleaños es dentro de tres días.

—¡Maravilloso! ¿Cuándo nacisteis? ¿En qué año? Y evitaos los formulismos revolucionarios, por favor: dadme la fecha en el calendario gregoriano.

—En 1769, en Ajaccio, Córcega.

—Italiano.

—La isla pasó a ser francesa ese mismo año —matizó Bonaparte.

—¡Ah, sí! La invadimos, ¿verdad?

Bonaparte no respondió. Una vez más, tampoco Guyon esperó que lo hiciera. Con la mirada perdida en un manojo de papeles sembrado de tablas logarítmicas, el astrólogo se sumergió en cavilaciones que lo mantuvieron con la boca cerrada un par de minutos. Empezó a moverse de un lado a otro de la mesa, como si padeciera alguna clase de manía que se esforzaba en ocultar. Jadeó. Se secó la frente cada dos por tres con un pañuelo de color incierto, y hasta bufó.

—Vaya —exclamó por fin, con el dedo índice apoyado en un libro de efemérides—. ¿Qué tenemos aquí? Justo siete días antes de que nacierais un cometa atravesó toda Europa, desde París a Cádiz, perdiéndose sobre Tenerife.

Y añadió en tono misterioso:

—Esto sí es interesante… El cometa, grande y muy luminoso, apareció en las lindes de la constelación de Aries. Sin duda es una magnífica señal.

—¿Una señal? ¿De qué es una señal?

—Os ruego que no os impacientéis —susurró el «profesor»—. La astrología es una ciencia que precisa de cálculos que llevan su tiempo. Sin embargo, así de pronto, veo que si nacisteis un 15 de agosto, que en el calendario tebaico se corresponde con el grado 23 de Leo, tenéis enormes probabilidades de lograr ascensos y fortuna. «La estrella real» indica que sois aventurero y ambicioso. Amasaréis una gran riqueza…

—No me halaguéis en vano, no lo necesito. Esperaba mayor concreción de vuestra disciplina, profesor.

—¡No es en vano, general! Los astros y vuestro nombre de pila indican que poseéis la fuerza del león.

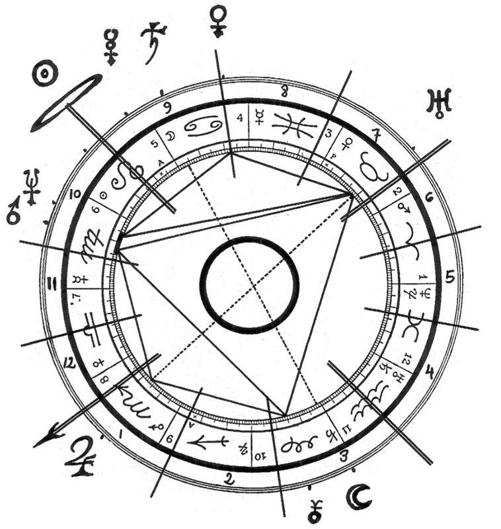

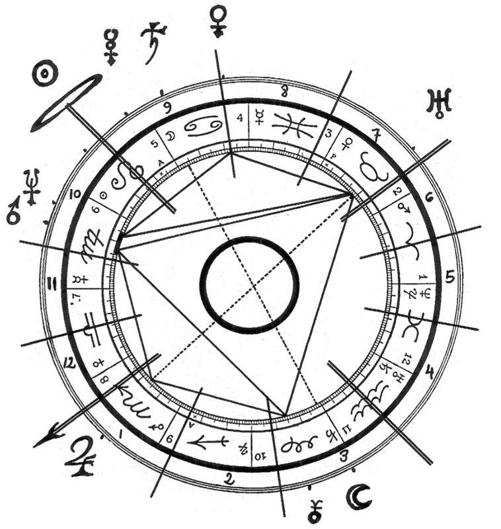

Con un transportador de ángulos y una regla, y sin perder de vista las efemérides de 1769, Bonaventure Guyon dibujó la carta natal de Bonaparte. Alrededor de un triángulo perfecto, otras figuras menores terminaron dando forma a un galimatías de rectas y ángulos que al «profesor» le hicieron arquear las cejas de incredulidad.

—¿Estáis seguro de que nacisteis a mediodía? —preguntó sin levantar la mirada de sus cálculos—. ¿Y de que fue el 15 de agosto?

El general, claro, asintió a cada una de las cuestiones con cierta desgana. Empezaba a dudar que de aquel batiburrillo surgiera algo que le aclarase su futuro.

—Sois un Leo con el ascendente en Escorpio. Vuestra Luna está en Capricornio, en oposición a Saturno, y tenéis un Marte muy bien situado en Virgo. ¡Seréis un excelente militar en campaña, monsieur Bonaparte!

—Ya. ¿Y qué más?

—Bueno… —dudó—. No os lo toméis como un halago, pero la unión de Neptuno y Marte en vuestra carta os convierte en un hombre genial. Solo debéis protegeros de vuestra propia tendencia al fatalismo. La oposición Luna-Saturno revela que ese es el punto débil de vuestra personalidad.

—Continuad.

Carta natal de Napoleón Bonaparte

Bonaparte, absorto, observó su propia carta natal con incredulidad. Si lo que el profesor le estaba diciendo era cierto, aquella hoja de papel era una suerte de retrato matemático de su alma. Una representación fiel de su pasado, presente e incierto futuro.

Guyon continuó desgranando aquellos cálculos al detalle, al tiempo que su tono, por alguna razón, fue perdiendo su entusiasmo. Aquel era, al parecer, el horóscopo de una persona hiperactiva, interesada en las Ciencias Ocultas en tanto le fueran útiles para conseguir poder —eso lo dedujo al descubrir a Júpiter junto al ascendente—. Pero también la carta de una persona de marcado carácter solar. El astro rey situado en el mediodía de su nacimiento le potenciaba la fuerza y el magnetismo del león, aunque lo retratara como alguien torpe en el arte del diálogo. Los astros, pues, no parecían presagiarle nada malo, aunque el «profesor de matemáticas celestes» terminó por torcer el gesto.

—¿Veis algo que no os gusta, Guyon?

—No, no. —Tosió y se secó la frente—. Es que no había visto una carta astral tan bien aspectada desde…

El anciano no llegó a terminar la frase. El otrora cantarín astrólogo ahogó su comentario como pudo, girando su rostro hacia otro lado. Bonaparte se dio cuenta enseguida de que algo, en efecto, no iba bien.

Sin mediar palabra, Guyon se dirigió entonces hacia la estantería llena de matraces, lámparas de nafta, morteros y frascos con plantas secas que se apoyaba en la parte más oriental de la buhardilla. Fue como si de repente tuviera que buscar algo importante allí.

—¿Desde cuándo, monsieur?

La pregunta del general lo frenó en seco.

—¡Oh…! Desde mi época de prior en la abadía de Trapa.

—¿Fuisteis eclesiástico? —Bonaparte se sorprendió—. ¿Vos?

—Así es —asintió el astrólogo—. No suelo hablar de estas cosas con mis clientes. No quiero que se asusten…

—Por lo que acabáis de decir, yo no soy un cliente al uso. Podéis confiar en mí. No me importa vuestro pasado religioso; si os denuncio, toda la academia sabrá que he venido a consultar a un charlatán y, creedme, eso no favorecería nada a mi carrera.

El profesor, aunque suspicaz, aceptó su argumento.

—Está bien, general. Os lo explicaré. Pero dudo que os interesen mis razones.

—Eso preferiría decidirlo yo. Son pocas las cosas que no me interesan.

—Excelente. —Sonrió frotándose las manos—. Escuchad esto: aprendí astrología de manos de los bibliotecarios de la abadía de Lagny, que me iniciaron también en el tarot y la cábala. Fueron tantos los años que dediqué a estas ciencias que monseñor Rohan, en tiempos de Luis XV, me rogó que me trasladara a la corte para servir allí como profesor de matemáticas celestes del rey.

—Matemáticas celestes es un bello eufemismo.

—No menor que llamar Comité de Salud Pública a nuestro nuevo gobierno.

Bonaparte aplaudió la acidez del ex fraile.

—Continuad, por favor.

—Fue precisamente en la corte donde vi una carta astral idéntica a la vuestra. Se la levanté a cierto conde de Saint-Germain, que por aquel entonces presumía de tener más de doscientos años de edad y tenía embelesados a la mitad de los cortesanos.

—¡Doscientos años! Un bufón, sin duda.

—También yo lo creí, general. Sin embargo, el duque de Choiseul, el hombre de confianza de Su Majestad, ordenó a sus espías que averiguasen algo más de él. No le gustaba mucho que hubiera deslumbrado a las mujeres de la nobleza.

—¿Y cuándo ocurrió eso?

—En el otoño de 1765.

—¿Y qué averiguó Choiseul?

—Poca cosa, general —respondió—. Nunca encontraron su partida de nacimiento, ni referencia alguna a sus antepasados, ni supieron de dónde obtenía los recursos necesarios para estar hoy en París, mañana en Ámsterdam y la semana siguiente en Londres. ¡Era como si acabara de caer del cielo!

—¿Un espía, monsieur?

—En ese caso, un espía nada discreto, general —le objetó Guyon—. Vestía de manera opulenta, nunca comía en público y rehusaba organizar fiestas en su casa. Lo que alertó al duque de Choiseul, desconfiado por naturaleza hasta su muerte hace ya diez años, fue que Saint-Germain supo ganarse la confianza del rey mediante ciertas artes que podríamos llamar… oscuras.

—¿Oscuras? —repitió Bonaparte—. ¿Queréis decir magia?

—Juzgadlo vos mismo, general: en una ocasión, Luis XV le entregó un diamante de gran tamaño afeado por una mancha interna. «¿Sois capaz de quitársela y hacerme ganar cuatro mil francos?», lo oí retarlo. Saint-Germain se llevó el diamante a su casa, y al cabo de un mes lo devolvió inmaculado a Su Majestad. La piedra se pesó y tasó varias veces. Nadie podía creérselo. La joya apenas había perdido unos pocos miligramos de peso. Era la misma pero limpia.

—¿Cómo lo hizo?

—Alquimia, sin duda.

—Y decís que nadie entró nunca en su casa…

—Veréis: ante la imposibilidad de averiguar nada sobre ese hombre, el ministro Choiseul me pidió que me ganara su confianza. «No recelará de un hombre de iglesia —supuso el duque—. Tomaos el tiempo que preciséis». Y así lo hice.

—¿Y qué averiguasteis?

—Que el conde de Saint-Germain era un tipo más que curioso. Cuando le pregunté cuál era su fecha y lugar de nacimiento para levantar su carta astral, siempre respondía lo mismo: «Nací cerca de Niza, mirando al Mediterráneo, pero debéis precisarme la fecha de cuál de mis nacimientos preferís para vuestro horóscopo». Creí que aquello era un juego, una adivinanza de las suyas, pero luego descubrí que no. Que Saint-Germain creía realmente haber muerto y renacido en diversas ocasiones en los últimos dos siglos. «Regreso cada ochenta y cinco años. Elegid vos la fecha», me insistió.

—Más mentiras.

Bonaventure Guyon sacudió la cabeza. Al parecer, él no lo tenía tan claro.

—El conde me dio una fecha, 1509, para su «primer nacimiento». Con las coordenadas de Niza levanté su horóscopo y fue ahí donde vi que sus líneas maestras, de ser ciertas, eran prácticamente idénticas a las vuestras. Tenía los mismos trígonos en su carta natal que vos: uno con Urano y otro con Plutón. Señal de ambición y genialidad. Él triunfó. Tuvo mujeres, viajes y éxito. Vos, amigo, tendréis todo eso… y quizá más. Os parecéis mucho, astralmente, claro.

—¿Y también dispondré de su secreto de morir y volver a nacer?

El tono sarcástico de Bonaparte fue atajado de inmediato por el profesor.

—Hasta eso terminará buscándolo. Puedo asegurároslo.

—¿Cómo podéis estar tan convencido? Solo un estafador o un loco creería semejante cosa…

Bonaventure Guyon, que había apreciado ya la inferioridad de su cliente en cuestiones celestes, decidió conducirlo hacia ahí:

—¿Sabéis? En astrología todo es cíclico. El universo es esférico, así que en él todo termina repitiéndose tarde o temprano.

—¿También una carta astral?

—¿Y por qué no? —repuso—. Quizá su destino sea repetir el de ese hombre.

—¡Nadie renace cíclicamente! —protestó.

—¿Estáis seguro?

La pregunta de Guyon era retórica. El anciano no esperó que su cliente le respondiera y prosiguió:

—Existe una vieja ley astrológica de la que deseo hablaros, monsieur. Sabemos que cada treinta años Saturno regresa al mismo lugar en el que se encontraba en el momento del nacimiento de una persona. Es uno de los ciclos más recurrentes de la ciencia celeste. A los treinta, sesenta y noventa, un hombre cambia de estatus. Pasa de niño a adulto y de adulto a anciano. Es como si naciera a una nueva fase de su vida.

—No creo que fuera eso lo que hacía Saint-Germain…

—Os estoy avisando de algo, general —lo atajó—. Cuando cumpláis treinta años, volveréis a tener a Saturno en vuestra casa novena, que es la que marca la filosofía de vida y las grandes preguntas sobre el destino y la muerte. Algo os pasará. Y diría que está muy relacionado con el secreto de Saint-Germain.

—¿A los treinta? Aún faltan cinco años…

—Pasarán volando.

—¿Y qué me predecís para entonces?

—Que llegada esa edad tomaréis al fin conciencia de adónde llevar vuestra vida. Recordad que Jesucristo fue bautizado a los treinta, que fue justo cuando asumió su papel mesiánico y comenzó su andadura pública. Ignacio de Loyola cayó herido en combate a esa edad, tomando su camino espiritual en una cueva cercana a Montserrat, cerca de Barcelona. A Buda le ocurrió lo mismo y a…

—Se nota que los hábitos os marcaron, profesor. —Sonrió burlón Bonaparte, impermeable a la profecía del anciano—. Pero decidme. En mi caso, ¿dónde, señor mío, buscaré el sentido de la vida y de la muerte?

—Primero, muy lejos de aquí. Luego, Dios dirá.

—¿Y si por ventura no os pago esta charada?

—No me paguéis. La primera visita es gratis. Ya lo haréis cuando regreséis, general —le respondió Guyon sin inmutarse—. Tengo el don de la paciencia, y sé que volveréis a requerir mis servicios. De algún modo comprobaréis que estáis en deuda conmigo. Y que, en efecto, cuando cumpláis treinta todo cambiará para vos.

—Está bien —rezongó—. Me dejáis con la intriga. Decidme, ¿dónde puedo averiguar más cosas de ese tal Saint-Germain? Si tengo un gemelo astral me gustaría encontrarlo…

Guyon le devolvió entonces la misma sonrisa pícara de antes.

—Para eso no necesitaréis de mi ayuda, general. Todo París ha oído hablar de él.