Nadia tardó en recuperarse de la impresión. Aunque no era la primera vez que era testigo de un acto de magia de Omar Zalim, lo que acababa de suceder la dejó incapaz de sostenerse en pie durante un buen rato.

¡Su amo había matado a un hombre sin siquiera tocarlo!

¡Y la había descubierto espiándolo!

La muchacha, sola en su cuartucho, tembló de pies a cabeza. Aquel «a todos nos afecta» se le había clavado en el alma. Su respiración era entrecortada y sentía cómo el corazón desbocado le golpeaba el pecho. «Cálmate», se ordenó. Sabía que su estado no estaba provocado tanto por el miedo como por la fuerza sobrenatural de aquellos ojos. Le dolía la frente.

«¡Cálmate!».

Cuando por fin logró recuperar el dominio sobre sí misma, bebió un buen sorbo de agua, se frotó las sienes, tragó aire y se arrastró de nuevo hasta la puerta desde donde lo había visto todo. Por suerte, allí ya no había ni rastro de Omar. Solo quedaban sus fellahin, que se afanaban como autómatas en recoger el local y empaquetaban el cuerpo de su compañero en un fardo para llevárselo lo más lejos posible.

La Perfecta comprendió que su amo debía de estar ya en el Templo de Luxor, así que, haciendo acopio de toda su voluntad, se puso en pie, se enfundó su chilaba de algodón y su hiyab y se aprestó a seguirlo.

El golpe de aire fresco que recibió al poner los pies en la calle le sentó de maravilla.

La noche era tibia. Sin viento. Una gran luna llena rielaba sobre un Nilo oscuro iluminando con serena nitidez el perfil de la orilla occidental.

Con el corazón golpeándole fuerte el pecho, Nadia se detuvo un instante en medio del camino. Miró a todas partes tratando de discernir alguna silueta amenazadora, y cuando estuvo segura de que la zona estaba vacía apretó el paso alejándose de las luces del café de Yusuf.

Sintió un curioso alivio al hacer aquello.

Durante un fugaz instante se sintió sola.

Hacía mucho que no tenía una sensación como esa. Nadie la vigilaba. Nadie la esperaba. Estaba en medio de la nada. Bajo una bóveda tachonada de estrellas. Bien consigo misma. Sin compañía.

Libre.

«Es solo un espejismo», se reprochó bajando la cabeza.

No le costó mucho alcanzar el perímetro del templo. Abandonado desde hacía generaciones, ahogado por palmeras y arbustos que emergían por todas partes, sus muros exteriores se le antojaron una barrera fácil de vencer. Colosos y columnas estaban enterrados en arena hasta la mitad confiriendo al conjunto un aspecto inofensivo. Sin embargo, debía tener cuidado. La claridad de la noche invitaba al error. En un par de ocasiones calculó mal sus pasos y terminó rasguñándose los tobillos. Nada grave. Lo justo para obligarla a extremar la precaución y percatarse de que lo que de verdad la intimidaba de aquel lugar era lo que tenía de invisible: su silencio.

En efecto. Nadia atravesó a paso ligero aquel mutismo sagrado hasta situarse cerca de su cabecera. Allí no había un alma ni se oía nada.

Comparado con las cercanas ruinas de Tebas, que en su época albergaron a más de setenta mil sacerdotes y fueron la «ciudad santa» más grande y bulliciosa del mundo antiguo, el Templo de Luxor era una miniatura. La Perfecta acababa de darse cuenta de que, pese a que pretendía sorprender a su amo, sus dimensiones no le iban a dar ninguna ventaja. No le importó. En su interior, por alguna razón, se sentía a gusto; incluso segura. Luxor —o Ipet Resyt, que es como lo llaman los árabes— era un lugar acogedor. Tanto que, sin darse cuenta, al atravesar lo poco que quedaba en pie de su sala hipóstila, una intensa fragancia a dama de noche la arrastró a sensaciones de otra época.

¡Adoraba ese lugar!

Su familia la llevaba allí desde que era solo una niña. Por eso se lo conocía al dedillo. Había traveseado entre sus piedras e incluso pernoctado al raso al cobijo de sus columnas, como aquella vez que el clan tuvo que presentarse ante los ulemas para declarar en un juicio de infame memoria. Sí. Eso también lo recordaba. La vergüenza de ver en el banquillo a sus padres y a su abuelo acusados de practicar el culto de los antiguos dioses. El islam llevaba siglos ganando terreno a la vieja religión egipcia y, para desgracia de los suyos, los nuevos musulmanes se habían ocupado de desenmascarar sus prácticas. Fueron esos guardianes de la ortodoxia —con sede en la mezquita levantada dentro de aquellas mismas ruinas— los que los obligaron a abjurar de su fe en público. Los que, a la postre, los empujaron al desastre y los hicieron abominar de su sacerdocio milenario.

La Perfecta reprimió un lamento.

Gabriel, su ilustre abuelo, le había advertido que aunque el templo llevara siglos a merced de terremotos y expoliadores, sin las ceremonias que alimentaban a las estatuas sagradas, su desastrada apariencia no debía llevarla a engaño. Aquel lugar estaba vivo y en perfecto uso. Daba igual que los musulmanes lo hubiesen profanado.

Su abuelo no dijo aquello en sentido figurado, sino real.

—Las piedras respiran, palpitan —le susurraba con cariño—. Pon tu oreja sobre ellas, pequeña, y las oirás.

Asombrada, Nadia apoyaba su cabecita aquí y allá para notar los latidos inconfundibles de sus relieves… ¡y los escuchaba!

La última vez que el abuelo la acompañó hasta allí la tenía especialmente viva en su memoria. Fue la noche anterior a su muerte.

¡Qué recuerdos!

Algo debía de barruntar el gran sacerdote sobre su destino porque en aquella ocasión condujo a su nieta a una sala estrecha, a un lado del sanctasanctórum ordenado construir por el legendario Alejandro Magno, y la hizo sentar frente a una pulcra escena grabada a cincel en la base de un muro enorme.

—Fíjate bien en estos relieves, pequeña —le dijo muy serio mientras prendía una gran lámpara de aceite—. En ellos se conserva la sabiduría que hizo tan poderosos a nuestros antepasados.

—¿Tú puedes entender estos jeroglíficos, abuelo?

—Pues claro —sonrió—. Y veo en ellos a tus antepasadas. Mira. ¿Ves esa mujer tallada ahí arriba?

El abuelo señalaba un perfil delicado que había sido cincelado sobre una de las columnas. Era la diosa Isis. Erguida. Cubierta por un hermoso vestido de lino que le llegaba hasta los pies.

—¡Tú eres como ella!

Entonces Gabriel suspiró.

—Estas paredes protegen un gran secreto —dijo.

—¡Adoro los secretos! —aplaudió la muchacha.

—Pero este es peligroso, mi pequeña. Se trata de uno que ningún hombre ha sabido manejar desde los tiempos de los grandes constructores. Uno, hija mía, que se perdió cuando Egipto cayó en manos de sus primeros invasores, hace ya siglos. Lo triste —suspiró— es que no hay humano sobre la tierra que no lo ambicione.

—¿Todos… lo quieren? —su vocecita se inquietó.

Gabriel asintió.

—¿Y sabes qué? Los dioses se imaginaron que los humanos querríamos hacernos con él en cuanto supiésemos de su existencia, así que decidieron dispersarlo. No bastaría, pues, con que un humano lo encontrara; también habría de entenderlo y saber ponerlo en práctica. Y aquí, en esta pared, es donde se cuenta quién lo tuvo por última vez y cómo lo usó. ¡Es una de las partes del secreto!

Los recuerdos se amontonaban en la mente de la Perfecta llenando su corazón de nostalgia y dolor. Su abuelo estaba muerto. Ya nadie había vuelto a hablarle así de las viejas piedras. Su partida y la de sus padres solo le habían traído desventura. Por eso ahora, tan cerca de esos bajorrelieves casi borrados por el tiempo, la memoria fluía a borbotones. El abuelo, por cierto, le enseñó que «su pared» únicamente podía verse al caer el día, cuando se colocaba una linterna a sus pies. Estaba hecha de relieves tan poco profundos que la luz del Sol los hacía invisibles. Él llamaba a ese efecto «el velo de Isis».

«Pero… ¿Omar sabe también eso?».

Aquel pensamiento devolvió a Nadia a la realidad.

Y con razón. Unos metros más allá, el brillo de unas luces la puso en guardia.

«¡Linternas!».

Si su sentido de la orientación no le fallaba, las luces salían precisamente de la sala velada.

«¡Está en la pared del abuelo!».

Gabriel llamaba a aquel rincón del templo mammisi o habitación del nacimiento. Sus paredes, altas como una casa de cuatro plantas, estaban cubiertas de escenas en las que hombres y dioses practicaban alguna clase de oscuro ritual.

«¿Omar lo sabe?».

El corazón volvió a acelerársele.

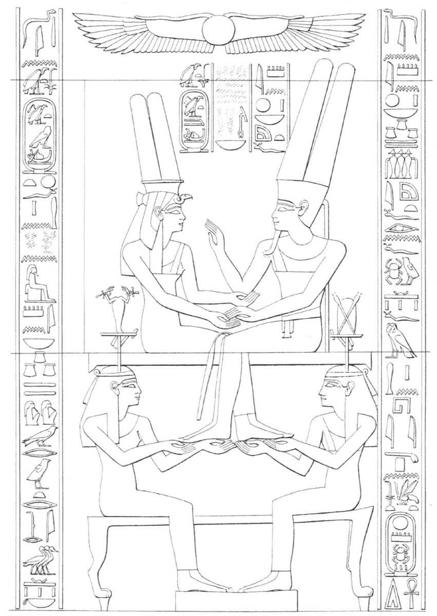

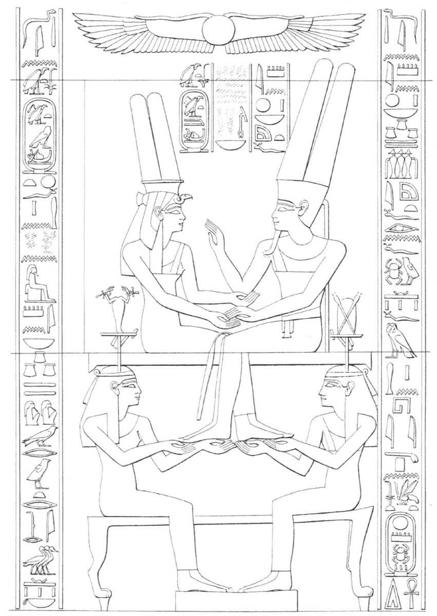

Nadia era capaz de recordar todos aquellos diseños con claridad: examinados uno detrás de otro, de arriba abajo, de izquierda a derecha, parecían contar el proceso de gestación y educación de un príncipe. En cada escena un dios distinto se ocupaba de una actividad: Jnum, el de la cabeza de morueco, modelaba en arcilla dos imágenes idénticas de niño, una de Amenhotep III y otra de su ka o doble astral. En otra, Isis impartía su bendición en el bloque contiguo, mientras que Amón y Jnum parecían deliberar sobre el futuro del niño una fila más abajo. Más allá, Sobek, el dios cocodrilo, tomaba de nuevo al niño humano y…

Una voz cercana interrumpió sus cavilaciones.

—El príncipe que veis aquí —oyó como si fuera el viento quien hablara— es el mismo que ordenó que esculpieran los dos colosos de piedra que flanquean la entrada al Valle de los Reyes…

Por un momento, a Nadia le pareció estar escuchando las explicaciones de su abuelo: «recuerda bien el nombre de ese varón, querida niña. Amenhotep. Significa “El dios Amón está satisfecho”. Nuestro destino está unido al suyo».

Se estremeció.

Intrigada, cuidando de no hacer ruido, se acercó hasta el mammisi. Como una gata, se descolgó por el muro oeste del recinto y rodeó la habitación por la parte de atrás hasta dar con un hueco en la dañada mampostería que conocía muy bien. Si la memoria no le fallaba, desde ahí podría echar un vistazo a lo que había al otro lado sin ser descubierta.

… O eso esperaba.

La Perfecta contuvo la respiración.

Un chasquido, tal vez un traspié, retumbó cerca de donde estaba. Fue entonces cuando el vozarrón de Omar tronó inconfundible detrás del tabique.

Enseguida los vio.

Dentro del mammisi tres hombres conversaban frente a uno de sus relieves. El más corpulento era su amo; los otros dos, aunque enfundados en el uniforme azul de las tropas de Bonaparte, parecían poca cosa a su lado. Uno era un muchacho enclenque, de piel muy blanca, perilla mal recortada y unas entradas prominentes que se cubría con el cabello mal peinado hacia delante. No sería mucho mayor que ella. El otro, algo más atractivo, cargaba sin embargo con una nariz grande y puntiaguda que le llamó la atención. El pobre se frotaba todo el rato los ojos. Los tres estaban de espaldas a ella y no perdían de vista la insólita escena que el recinto les brindaba: una divinidad masculina con la piel pintada de un desvaído color azul que sostenía la mano de una reina. Ambas figuras habían sido representadas sobre un diván. Y justo debajo, otras dos diosas parecían sujetar la escena con una delicadeza exquisita.

—¿Y qué, señores? Encontraron la tumba, ¿no es cierto? —preguntó Omar mientras depositaba su farol en el suelo, justo en el punto que le había enseñado su abuelo.

Los jóvenes asintieron, mudos de asombro ante la belleza que se desplegaba ante ellos.

—¿Y vieron el cartucho real? ¿El dibujo con el nombre del faraón? —insistió.

—Sí… Era justo como ese de ahí —respondió el de la perilla, que resultó llamarse Jean-Baptiste Prosper Jollois. «Llamadme Prosper», dijo. Su francés, desde luego, era exquisito. Mucho mejor que el que hablaba Omar.

—Perfecto, Prosper. —Sonrió este satisfecho—. Todo ha ocurrido en plena inundación de Hapi[1]. Vuestro descubrimiento viene cargado de buenos augurios, señores…

La luz de los faroles colocados sobre el pavimento de la sala hacía que los perfiles de los dioses proyectaran sus sombras con eficacia, desvelando su mayestática presencia.

Nadia se estremeció.

—Decidme —Omar Zalim prosiguió su interrogatorio ajeno a los ojos que lo observaban—: ¿Saben ya de quién se trata? ¿Han averiguado quién fue el rey que se enterró allí?

En esta ocasión ninguno de los dos contestó.

—Es Amenhotep III —les aclaró él.

—¿Amenho… qué?

Nadia sonrió. Todos los extranjeros eran torpes pronunciando los nombres antiguos.

—¡Oh, vamos! ¿No sabéis nada de mis reyes? —lamentó su amo entre risotadas—. Fue un faraón poderosísimo. Hijo de Mutemuia, la más hermosa de las reinas nubias, y del dios Amón. Su divina unión solo se representó en este muro que ahora contempláis. ¡La tenéis delante! ¡Miradla!

Los ojos de los franceses brillaban como si estuvieran sumidos en alguna clase de trance.

—¿Po… podéis leer en estas paredes, señor?

Su anfitrión hinchó el pecho con orgullo. Nadia no logró verle bien la cara, pero intuyó el destello de sus dientes blancos y afilados asomándose a su habitual mueca de superioridad.

—¿Y qué más podéis decirnos? —los franceses lo apremiaron admirados.

—Que vuestro largo viaje ha merecido la pena, caballeros. Aquí se encuentran cifrados algunos de los más grandes secretos de la humanidad.

El hechicero los miró codicioso.

—Yo podría descifrároslos —añadió—. Pero toda revelación tiene un precio que habéis de estar dispuestos a pagar…

—Lo que sea, Omar —se apresuró a responder el francés que tenía más cerca, el de la nariz enorme, que se llamaba Édouard de Villiers y parecía llevar el mando—. Bonaparte pagará con generosidad vuestros servicios si le proporcionáis lo que busca.

—He oído hablar de la magnificencia de vuestro general.

—Y sin duda sabréis que desea estudiar las grandezas de vuestro pueblo recuperando para Europa cuantos textos antiguos, tratados, monumentos o saberes encuentre. Por eso ha fundado el Instituto de Egipto en El Cairo y nos ha enviado al Alto Egipto.

—Sabio es, sin duda —admitió Omar ante la retahíla de Prosper—. Que Alá lo proteja.

No acabó de invocar a su Dios cuando Omar hizo algo extraño. Dio un respingo y se revolvió de repente, clavando su mirada en la oscuridad que se abría a sus espaldas. Fue un movimiento brusco, violento, que sobresaltó a los franceses.

—¿Qué… qué ocurre? —dijo Prosper echando mano al sable.

El egipcio mantuvo su rostro fijo en las tinieblas, sin articular palabra. Nadia había tenido el tiempo justo de parapetarse tras el muro e impedir que el brillo de sus ojos la delatara.

Omar bufó, incapaz de confirmar su instinto.

—Nada… —dijo al fin—. Me habré equivocado.

—¿Nada?

—No. Prosigamos, señores. Estamos solos.

Paralizada por el terror, Nadia se llevó la mano al pecho, sofocando su respiración alterada. ¡Había estado a punto de descubrirla!

Cuando reunió fuerzas para asomarse de nuevo, su amo había retomado el diálogo con los extranjeros.

—En verdad, sois afortunados —continuó Omar con toda confianza—. La caverna del Valle de los Monos en la que habéis estado estos días fue el lugar del descanso eterno del faraón Amenhotep, el más grande soberano que ha conocido Egipto. Fue él quien ordenó que se edificara este templo, y a él se deben algunas de las construcciones más fabulosas que habéis visto…

El hechicero se frotó entonces los ojos, como si quisiera apartar así la extraña sensación que acababa de tener. Pero ya no volvió a girarse hacia el escondite de Nadia.

—Amenhotep fue un hombre predestinado. Único. Casi un dios. De hecho, solo quienes podemos leer los símbolos sagrados sabemos que su llegada al mundo estuvo rodeada de prodigios.

—¿Prodigios? —Los franceses se encogieron de hombros—. ¿A qué llamáis prodigios, Omar?

—¡Oh! —sonrió—. Observad con cuidado este relieve y lo comprenderéis de inmediato.

»Aquí se cuenta todo —prosiguió Omar—. Si os fijáis, a nuestra derecha se encuentra el dios Amón en forma humana. Está acariciando las manos de la reina Mutemuia, la madre de Amenhotep. Este no ha sido engendrado aún…, pero está a punto de serlo.

—No… No os entendemos. ¿Dónde está el prodigio?

La reina Mutemuia y el dios Amón. Templo de Luxor

El escarificado tomó una de las linternas que había colocado bajo la escena y la aproximó a la pared. Al instante, nuevas sombras dieron relieve a los grabados.

—Fijaos mejor, señores. Acercaos. Amón es el dios al que los antiguos egipcios llamaban el oculto. Es la primera vez en la Historia de Egipto en la que aparece representado con cuerpo de varón. Lo veis, ¿verdad?

Los franceses asintieron.

Aquella imagen había sido cincelada con esmero. Su musculatura se adivinaba incluso por debajo del vestido de lino que lo cubría.

—Observad cómo introduce su semilla en el cuerpo de la reina, una humana, con solo tocarle la palma de su mano —continuó Omar—. ¿No es de una delicadeza extraordinaria? Ni Cyrano de Bergerac habría descrito de manera más elegante una escena como esta…

Los franceses asintieron, sorprendidos por aquella mención.

—Mirad cómo las diosas Selkit (la que tiene un escorpión en la cabeza) y Neith (la que luce unas flechas) impiden que la pareja toque el suelo. Lo que está sucediendo frente a vosotros, señores, pertenece a los dominios del espíritu; no a los de la carne. ¡Es una escena de amor sublime! ¡Una imagen de la unión entre un dios y una hembra de nuestra especie! ¿No os parece suficiente prodigio?

Uno de los muchachos se acercó entonces a la pared y la tocó con las yemas de sus dedos.

—Es cierto. ¡Qué hermosa es! —susurró.

—Es aún más bella que las escenas del templo de Dendera, Édouard —añadió su compañero.

—Lo importante aquí no es su perfección, señores —los interrumpió el hechicero, apartando la lámpara y haciendo desaparecer la mitad del relieve—. Lo que debéis comprender es su mensaje. Una mujer humana quedó encinta de un dios, y de ella nació un rey sabio y de larga vida… ¡Amenhotep!

Prosper se llevó las manos a su perilla:

—¿No querrá hacernos creer ahora que a esa reina le pasó lo mismo que a nuestra Virgen María, verdad?

Omar hizo un ademán pícaro.

—Vosotros lo habéis dicho. No yo…

—Decidnos, Omar: ¿Qué antigüedad tiene esta pared?

—Hummm… —Gesticuló—. Es al menos trece siglos más antigua que vuestra Miriam.

El hechicero entornó entonces los ojos. Parecía buscar las palabras adecuadas para proseguir. Nadia lo observó con interés.

—Hay algo más que sé que no os complacerá —prosiguió él—. Fijaos en el color de Amón. ¿Llegáis a distinguirlo?

—Por todos los diablos, ¡tiene la piel azul…! —murmuró con asombro Édouard de Villiers—. ¿Qué significa?

—Es el color del cielo, señores. Vuestra idea de una realeza de sangre azul procede de aquí. Los reyes son hijos de dioses del cielo, como este. Amón otorgó un hijo de sangre azul a esta plebeya llamada Mutemuia. Nuestra nobleza, todas las noblezas, proceden de los hijos bastardos que los dioses dieron a las humanas…

—¡Eso son supersticiones, Omar!

—¿Lo veis? —rio.

El joven Prosper dejó en el suelo los aperos de dibujo que llevaba con él y se levantó para hacer más enérgica su protesta. Su compañero lo secundó con idéntica pasión.

—En Francia hace tiempo que cortamos la cabeza a los que creían que la sangre azul corría por sus venas. ¿Y sabéis lo que descubrimos, Omar? Que la tenían roja. ¡Roja! ¿Lo entendéis? ¡Todos somos iguales! ¡Idénticos!

—Todos no, monsieur… —replicó clavando su mirada oscura en su interlocutor. Y sin quitarle ojo, prosiguió—: Incluso vos admitiríais en privado que vuestro general Bonaparte es un hombre diferente al resto, una criatura tocada por el destino. ¡Todos los franceses lo decís!

—Está bien, touché, Omar. Pero lo decimos en sentido figurado. Es… bueno. Es poesía.

—Y poética es la sangre azul, monsieur. La poesía es la herramienta que inventaron los antiguos para decirnos que ciertas personas procedían de una familia especial, diferente. Tal vez de raigambre divina.

—¡Regresáis a los mitos!

—¿Y acaso es también un mito que todo Egipto sepa que el fin último que persigue Bonaparte en nuestra tierra sea alcanzar la gloria de los faraones?

—¿Gloria? —ironizó ahora De Villiers, restregándose de nuevo los ojos por culpa de la maldita oftalmia que había contraído cruzando el desierto—. ¿Qué gloria, Omar? Todo en este país está en ruinas…

—La verdadera gloria es algo que no se crea ni se destruye. Es lo eterno, monsieur. Y eso es lo que vuestro líder desea obtener de nuestra tierra. ¡Quiere ser él mismo eterno! ¡Inmortal!

Sus palabras atronaron la sala despertando a un grupo de murciélagos que revoloteó sobre ellos. La luz de los faroles también se sacudió.

—¡Tonterías! —protestaron los franceses—. ¡No sabemos de qué habláis! Bonaparte está interesado en la ciencia de vuestros antepasados, no en sus supercherías.

—Entonces, señores, os diré algo de él que veo ignoráis… —replicó con voz de serpiente—. Mientras recorréis todo Egipto con vuestras carpetas de dibujo bajo el brazo, vuestro general ha seguido por su cuenta los pasos del profeta Jesús en nuestro país. No es un hombre religioso y lo sabéis. Pero desde esta primavera lleva tratando de averiguar qué fue lo que Él aprendió aquí.

—¿Él? ¿Os referís a Jesús? ¿A Jesús de Nazaret?

—En efecto —siseó.

—Imposible.

—La Biblia no es el libro de cabecera de nuestro general. ¡Ni tampoco el de unos científicos como nosotros! —negó Édouard de Villiers con orgullo.

—¡Despertad, amigos! Yo sé lo que vuestro líder quiere de Egipto. Lo que os ofrezco es que seáis quienes se lo llevéis. Si de verdad queréis rendirle un buen servicio a vuestro general, habladle de mí, de lo mucho que puedo contarle. Él os recompensará.

—Mucho me temo que el general Bonaparte no está aquí para escucharos —lamentó Prosper—. Desde esta semana se encuentra en El Cairo.

—¿En serio? —Un brillo casi siniestro destelló en los ojos de Omar al oír aquello—. Excelente. Entonces llevadme ante él.

Nadia vio cómo los franceses sacudían incrédulos sus cabezas.

—En el ejército sabemos muy poco de religión, Omar —murmuraron como tratando de disuadirlo de una idea tan peregrina—. Y, por desgracia, todo esto que nos contáis es pura teología…

—¿Teología? ¡Se trata de la ciencia de los faraones, señores!

—La ciencia no es eso —protestó Prosper.

—La ciencia es la herramienta que busca la sabiduría —replicó Omar—. Es la verdad que se construye con la información. Y yo os aseguro que a Bonaparte le complacerá saber lo mucho que tienen en común la historia de Amenhotep y la de Jesús.

—Quizá no sean más que coincidencias. Muchos mitos se parecen.

—¡Extranjeros testarudos! —alzó entonces sus brazos—. Os sorprendería saber la de cosas que comparten Egipto y el cristianismo. Ambas tradiciones creen en el mismo infierno para los pecadores, ¡y hasta veneran la cruz!

—¿La cruz?

—Amenhotep la tenía en tan gran estima que mandó tallarla mil veces en sus templos… ¡y hasta en su tumba!

El joven Édouard se acercó a Omar con palabras suaves:

—Calmaos. Aunque no somos teólogos, podemos escucharos. Nos interesa lo que dicen estas paredes.

Pero Prosper no le concedió esa tregua:

—Un momento. Entonces, ¿qué sugerís, Omar? —preguntó—. ¿Que acaso nuestro general ha tomado Egipto para encontrar la fuente de esa sangre azul? ¡Eso son bobadas!

La mirada del escarificado se enturbió, clavándose sobre la del francés:

—No me hagáis perder más el tiempo, señores. ¡Llevadme ante vuestro general y se lo contaré todo en persona! ¡Entonces valoraréis mis palabras!

Nadia, todavía agazapada tras un pequeño muro de piedra, palideció. De pronto comprendió que debía salir de allí. Aquellos hombres estaban a punto de levantarse y la única salida del mammisi se abría a pocos metros de su escondite. Si Omar pasaba junto a ella la descubriría. Estaba segura. Pero ¿qué debía hacer? ¿Ponerse a salvo en otro rincón del templo hasta que llegaran sus familiares de Edfú? ¿Regresar al café como si no hubiera visto nada? ¿O era mejor huir de la ciudad cuanto antes?

La respuesta, encarnada en la ágil sombra de un djinn que deambulaba en el cercano patio del gran Ramsés, estaba a punto de ofrecérsele.

El templo de Luxor —Nadia debía saberlo ya— no deja jamás una duda sin satisfacer.

Nunca.