2

EL COFRE SAGRADO

—Pero, bueno, Bjørnillo, ¿eres tú?

Ha envejecido. Siempre he pensado en ella como en una persona mayor (aunque quizá «madura» sea la palabra adecuada), pero llevaba los años con una refinada y juvenil dignidad. Cuando la conocí, se peinaba el pelo rubio plateado hacia atrás, con frescura, y usaba faldas ceñidas, tejidas, con medias negras de rejilla. Ahora veo cómo la han maltratado los años. En su fino rostro, donde sus ojos centellean con viveza hacia mí, las manchas y las arrugas dibujan el mapa de la decrepitud. Sus manos son flacas y temblorosas, como las garras de un polluelo de gorrión. A través de su pelo blanco nuclear, le entreveo el cuero cabelludo. Ladea la cabeza.

—Ha pasado mucho tiempo… —dice, como preguntando, con expectación. La voz es frágil, tierna. Hubo un tiempo en que estuve enamorado de ella.

La sonrisa es la misma, la mirada es la misma, pero el matiz la ha abandonado. Se aparta y me deja pasar.

El piso es tal y como lo recuerdo: enorme, sobrecargado, sombrío y repleto de densos olores. Cuarto tras cuarto tras cuarto. Puertas encajadas en anchos marcos, molduras de estuco en los techos. Sobre cómodas y estanterías estrechas ha recreado con figurillas los momentos cumbre de la historia de la Biblia. Moisés sobre el monte Sinaí. María y el niño Jesús en el portal. El sermón de la montaña. La crucifixión. Sobre sillitas de mimbre y carritos de muñecas de cerda trenzada se reparten rechonchos ositos de peluche y muñecas con mortecinas caras de porcelana. Quizás ése sea el modo en que Grethe Lid Woien se agarra a la infancia de la que se niega a hablar. Creo que no tiene familia, al menos nadie a quien reconozca como tal. Nunca la he oído mencionar a nadie que le sea cercano. Grethe ha llenado el vacío con el estudio. Y los hombres. Hay libros por todas partes. Se ha encerrado en su piso, en una distinguida calle de Frogner, para cultivar la soledad.

De camino al salón pasamos por delante de su dormitorio; la puerta está entreabierta y vislumbro su cama sin hacer. Ver la cama de otra gente me provoca incomodidad. Aturdido, miro hacia otro lado.

No es la misma de antes. Se ha hecho anciana. Incluso en sus pasos hay algo de consumido, asustado.

Un gato salta de una silla y desaparece bajo el piano de cola. Nunca me han gustado los gatos, y yo tampoco a ellos.

Ella me indica el sofá de felpa.

—Debería haberte ofrecido algo de beber —dice al tiempo que se deja caer en una silla.

Algo anda mal. Soy capaz de sentirlo, pero no consigo animarme a preguntarle.

Me mira con una sonrisa torcida. Un suntuoso reloj de pared da dos sonoras campanadas.

—Necesito ayuda —digo, conteniendo un estornudo. El sofá está cubierto de pelos de gato que me dan picor de nariz.

—Ya me lo imaginaba. No eres de los que aparecen cada dos por tres si no hace falta.

No sé si pretende reprenderme suavemente, hacer una escueta observación o aludir a aquella noche de doce años atrás en que me armé de valor y le dije que la amaba. Yo tenía veinte años. Ella había superado la cincuentena. Siempre he sido un poco bicho raro.

—¿Te parece que he envejecido? —me pregunta.

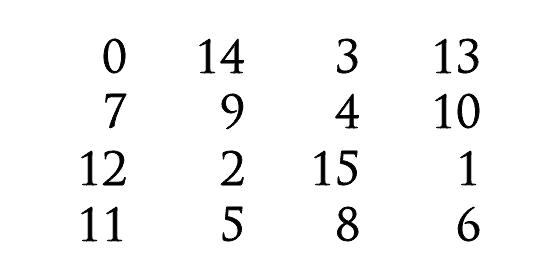

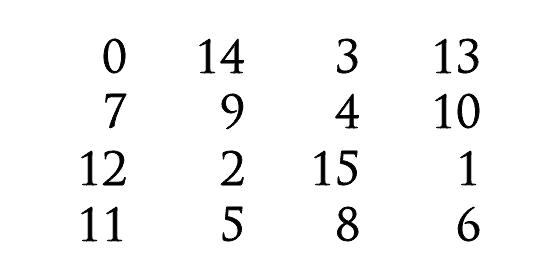

Nunca le he dicho una mentira, por eso no respondo. La edad no es más que un punto en una cronología. La matemática Kathleen OUerenshaw tenía ochenta y seis años cuando encontró la solución del antiquísimo problema matemático del «cuadrado mágico». Sumes como sumes los números, siempre te sale treinta:

En mi silencio, Grethe suspira con tristeza.

—Estoy enferma —anuncia llanamente—. Cáncer. Hace ya dos años. Doy gracias por cada nuevo día.

Le tomo la mano; es como coger la mano fría de un niño dormido.

—El médico dice que soy correosa.

—¿Sufres dolores?

Se encoge de hombros en un gesto que tanto puede significar sí como no. Luego responde:

—Sobre todo en el alma.

Le aprieto la mano.

—¡Bueno! ¿Qué problema tienes? —pregunta con el tono de quien habla de negocios, y retira la mano. El tono muestra un atisbo de la autoridad de la que se rodeaba cuando era catedrática. Hace siete años que lo dejó. Aún seguimos hablando de ella.

—Si estás enferma, no quiero…

—¡Chorradas!

—Bueno, pensaba que…

—¡Bjørnillo!

Me mira con esa mirada suya.

No sé por dónde empezar. Ella me ayuda.

—He oído que estás participando en las excavaciones del monasterio de Vaerne —dice.

Así era también en la universidad. Siempre lo sabía todo.

—Hemos encontrado algo. —Luego vuelvo a atascarme. Busco las palabras. Al final exclamo—: ¡Me limito a intentar averiguar lo que ha pasado! —No creo que le vea mucho sentido.

—¿Qué es lo que habéis encontrado?

—Un cofre.

—Ah, ¿sí? —dice vacilante.

—De oro.

Ladea la cabeza.

—Dios santo.

—El profesor Llyleworth se ha escapado con él.

Permanece en silencio. Debería haberse echado a reír, debería haber sacudido la cabeza, pero no dice nada. Empieza a toser. Primero con cuidado, luego fuerte y ruidosamente. Da la impresión de que tiene los pulmones sueltos dentro del pecho. Se cubre la boca con ambas manos. Cuando se le pasa el ataque, le lleva un rato recuperar la respiración. No me mira. Eso está bien. Así se libra de ver mis ojos.

Carraspea y expectora varias veces. Saca discretamente un pañuelo y escupe.

—Discúlpame —susurra.

Me quedo un buen rato mirando el gato que dormita bajo el piano de cola. Cuando yo era su aplicado estudiante y admirador, el que siempre tenía algún recado que hacer en su casa, ella vivía con un gato que se llamaba Lucifer. Pero no creo que sea el mismo, aunque es exactamente igual.

—¿Es auténtico el cofre? ¿Antiguo? —pregunta.

—No creo que pueda decirse otra cosa.

—¿Nadie le ha echado sal a las excavaciones?

Niego con la cabeza. Lo de «echar sal» alude a un juego que los arqueólogos encontramos muy divertido. Consiste en plantar objetos modernos en las capas culturales: un mando a distancia de un aparato de televisión entre los tesoros de un rey prehistórico, un imperdible entre los pedazos de cerámica y las puntas de flecha.

—Grethe, es antiguo. Y, además —mascullo—, estamos hablando de unas excavaciones dirigidas por Graham Llyleworth. ¡Nadie se habría atrevido a contaminar sus hoyos!

Grethe ríe entre dientes.

—Y él sabía lo que estábamos buscando —continúo—. Sabía que el cofre tenía que estar allí, en algún sitio. Sabía que íbamos a encontrarlo. ¡Lo sabía!

Ella reflexiona un rato sobre mis afirmaciones.

—¿Crees quizá que quiere robarlo? ¿Para vendérselo al mejor postor? —inquiere al fin.

—La idea me ha rondado la cabeza. Pero no es tan sencillo.

—Ah, ¿no?

—La Colección de Objetos Antiguos está implicada.

Se queda mirándome, a la espera y con reticencia.

—Probablemente también la Dirección General de Patrimonio Histórico —añado.

Entorna los ojos. Supongo que estará pensando que el pobre Bjørnillo no está bien de la cabeza.

—¡No bromeo, Grethe!

—Ya, ya.

—¡Y no me he vuelto loco!

Sonríe.

—Pues explícame qué es eso en lo que están implicados.

—No lo sé, Grethe, no lo sé…

—Entonces, ¿por qué…?

—Quizá sea un robo por encargo —la interrumpo.

Permanece callada un rato.

—Pero ¿por qué? —pregunta al cabo.

—No lo sé —repito—. ¿Es posible que Llyleworth forme parte de una banda internacional de ladrones de obras de arte?

Ríe con frialdad.

—¿Graham? —dice—. ¡Es demasiado egoísta para participar en nada! ¡Y desde luego no en una banda! —Su voz está cargada de amargura.

—¿Lo conoces?

—Yo… he topado con él.

—Ah, ¿sí? ¿En unas excavaciones?

—También. Y en Oxford. Hace veinticinco años. ¿Por qué eres tan desconfiado?

—Planea sacar el cofre del país de contrabando —digo.

—Eso jamás. Seguro que sólo…

—¡Grethe! ¡Conozco sus planes!

—¿Cómo puedes estar tan seguro?

Automáticamente bajo la voz.

—Porque lo oí decirlo. —Doy tiempo para que las palabras hagan mella—. Yo estaba escuchando cuando él conspiraba con el profesor Arntzen.

Sacude la cabeza con una sonrisa cansada.

—Típico de Graham. Y por lo que veo, tú has estado jugando a los detectives.

—Sólo trato de entender.

—¿El qué?

—¿Cómo podía saber que el cofre estaba en las ruinas de un octógono de ochocientos años de antigüedad en medio de un campo de cultivo noruego?

Los ojos de Grethe se abisman. Durante un rato nado en su mirada.

—Santo Dios —dice, más bien para sí misma.

—¿Qué pasa?

—¿Un octógono?

—¿Sí? Ya hemos desenterrado una parte.

—Creía que no existía.

—¿Conocías su existencia?

Le da otro ataque de tos. Me inclino hacia delante y le acaricio la espalda. Pasan algunos minutos hasta que recupera la respiración.

—¿Cómo estás? —pregunto—. ¿Quieres que llame al médico de guardia? ¿Quieres que me vaya?

—Háblame del octógono.

—No sé gran cosa. Nunca había oído hablar de ningún octógono en el monasterio de Vaerne.

—Quizá no en las fuentes noruegas, pero lo mencionan en la bibliografía internacional acerca de la orden de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén y en los mitos cristianos tempranos.

En esa clase debí de estar ausente.

—¿Crees que el profesor Llyleworth sabía de la existencia del octógono?

—Yo diría que sí. —Lo dice coqueta y capciosa.

—¿Y por qué no contó nada? ¿Por qué lo mantuvo en secreto?

—No creo que fuera un secreto. ¿O tú le preguntaste?

—Decía que estábamos buscando un castillo circular. Nunca aludió a ningún octógono.

Asiente con cansancio, como si la conversación la aburriera. Junta las manos.

—¿Y qué dice el profesor Arntzen de todo esto?

Miro hacia otro lado.

—¿Bjørnillo?

—No he hablado con él.

—¿Por qué?

—Es uno de ellos.

—¿Uno de ellos? —Lo repite con duda.

Yo sonrío porque noto lo paranoico que suena.

Le cojo con cuidado la mano.

—Grethe, ¿qué es lo que está pasando?

—¿Me preguntas a mí?

—¡El profesor Arntzen y el profesor Graham Cabrón Llyleworth! ¿Ladrones de tumbas? ¿Vulgares ladrones de tumbas?

Ella cierra los ojos con una sonrisa soñadora.

—¿Por qué sonríes? —pregunto.

—En realidad no es tan sorprendente.

—Ah, ¿no?

—Tu padre y Graham estudiaron juntos en Oxford, ¿sabes? En los setenta. Al mismo tiempo que yo. Graham y Birger eran muy amigos.

Me reclino en el sofá. Una golondrina se balancea sobre un cable frente a la ventana del salón. Se queda ahí un rato antes de salir volando.

—¿No te lo ha contado Trygve Arntzen? ¿O Llyleworth?

—Se les habrá olvidado mencionarlo. Sabía que papá había trabajado en Oxford, pero no que Llyleworth estuviera allí.

—Fue tu padre quien presentó a Graham y Trygve.

—¿Así que papá y Llyleworth fueron compañeros de estudios?

—Colaboraron en un trabajo que despertó cierta atención.

Me siento confuso.

—¿Lo tienes?

Ella señala la librería.

Me levanto con parsimonia y me acerco a la estantería, donde paso el dedo por los libros.

—Tercer estante —apunta ella—. Junto al atlas. Negro, lomo pegado.

Saco el trabajo. Es grueso. El papel ha empezado a amarillear y resquebrajarse.

En la portada leo: «Análisis socioarqueológico comparado de tesoros y mitos intercontinentales. Por Birger Beltø, Charles DeWitt y Graham Llyleworth, Universidad de Oxford, 1973».

—¿De qué trata?

—Encontraron rasgos comunes entre ciertos mitos religiosos y algunos hallazgos arqueológicos de tesoros.

Me pregunto por qué el profesor y mamá han ocultado los ejemplares que papá, indudablemente, tuvo que haber dejado.

Paso las hojas al azar. En la segunda página leo una dedicatoria que está tachada con rotulador. Miro el papel a contraluz. «Los autores quieren expresar su respeto y su gratitud hacia sus consejeros científicos, Michael MacMullin y Grethe lid Woien».

Dirijo una mirada pasmada a Grethe, que me guiña un ojo.

En la página cincuenta y cuatro leo algunos párrafos del capítulo sobre el hallazgo de los manuscritos del mar Muerto en Qumrán. En la página cuatrocientos cuarenta y seis —no se trata de ningún humilde trabajo apresurado— encuentro una nota al pie, que ocupa diez hojas, en la que se extraen paralelismos entre el tesoro de Hon hallado en Ovre Eiker en 1834 y los objetos de las tumbas de Agía Fotiá en Creta. Busco el monasterio de Vaerne en el índice, pero no veo ninguna referencia, por lo menos hasta que el dedo llega a «Varna. Páginas 296-301».

El capítulo se llama «El octógono de Varna: El mito del cofre de los secretos sagrados». Cuando paso las hojas, cae un marcapáginas. Es una tarjeta de visita, anticuada y honorable. «CHARLES DEWITT - ASOCIACIÓN GEOGRÁFICA DE LONDRES». Me la meto maquinalmente en el bolsillo al tiempo que echo un vistazo al capítulo.

Soy un lector rápido. Tardo un par de minutos en repasar el texto, que trata sobre el mito de un templo octogonal que fue construido por la orden de los hospitalarios de San Juan en torno a una reliquia que se decía, si es que he comprendido bien, que contenía un mensaje de naturaleza divina. Quizá de tiempos de Jesús. Quizá de los tiempos de las cruzadas. El asunto no es fácil de entender. Es probable que lo haya entendido mal. Lo he leído muy rápido.

—¿Me lo prestarías? —pregunto alzando el libro—. Me gustaría mucho poder leerlo mejor.

—¡Sí, sí! —dice con entusiasmo, como si lo que más deseara en el mundo es que me lo llevara.

—Cuéntame entonces lo que sabes de este asunto.

Sonríe con satisfacción y carraspea. Con la voz quebrada y vibrante, Grethe me habla del cruzado que llevó una reliquia a la orden de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén en 1186. Más tarde la reliquia se conoció como «El cofre de los secretos sagrados». Los hospitalarios tenían orden de Clemente III no sólo de custodiar el cofre, sino también de ocultarlo, lejos de ladrones, cruzados y caballeros, lejos de obispos, papas y reyes. Cuando al año siguiente el sultán Saladino tomó Jerusalén y los hospitalarios huyeron, desapareció toda huella. Sólo ha habido un hilo conductor que guiase a todos los aventureros y cazadores de fortunas que a lo largo de los siglos han buscado el tesoro: el cofre sagrado está dentro de un octógono, de un templo octogonal.

—¿En el monasterio de Vaerne? —pregunto con acidez.

Ella está reclinada y me mira. Esconde un gesto de condescendencia.

—¿Por qué no?

No consigo contener la risa.

Ella me acaricia la rodilla.

—Bjørnillo, ya sé lo que estás pensando. Siempre has sido muy impaciente, incrédulo y rápido para sacar conclusiones. ¿Qué es lo que te enseñé en la universidad? ¿No te enseñé a combinar el escepticismo con la imaginación? ¿La comprensión con las preguntas? ¿La duda con la claridad? Tienes que escuchar los mitos, las sagas, los cuentos, las religiones. No porque te digan la verdad, Bjørnillo, sino porque han salido de una verdad.

La intensidad de su voz y su mirada me asustan. Es como si estuviera deseando darme la clave de la vida eterna antes de desaparecer en una nube de humo y chispas. Pero no hace ninguna de las dos cosas. Se inclina hacia delante, coge un caramelo del cuenco que hay sobre la mesa y se lo mete en la boca. Oigo cómo lo mueve adelante y atrás entre sus dientes.

Ladea la cabeza.

—El monasterio de Vaerne no era un mal escondite. Estaba tan lejos de Tierra Santa como se pudiera imaginar. Noruega era el puesto avanzado de la civilización y los historiadores nunca han conseguido explicar por qué los hospitalarios de San Juan construyeron un monasterio en Noruega a finales del siglo doce. —Pensativa, sacude la cabeza—. Si realmente habéis encontrado el octógono, Bjørnillo, y si realmente habéis encontrado un cofre… —Deja la frase flotando en el aire.

—¿Qué había en el cofre?

—Ésa es exactamente la cuestión. ¿Qué hay en el cofre?

—¿No lo sabes?

—No, válgame Dios. No tengo ni idea. Corrían muchos rumores. Se dice que la monarquía merovingia ocultó un tesoro de dimensiones insospechadas. Oro y piedras preciosas que habían acumulado durante siglos la Iglesia y la familia real.

—¡Por favor! —la interrumpo con un suspiro profundo y afectado—. ¿Tesoros ocultos? ¿Alguna vez has oído hablar de alguien que haya encontrado un tesoro así?

—Quizás esté todavía por encontrar.

—¡Romanticismo de Indiana Jones!

—Bjørnillo —empieza, apretando los labios de tal modo que sé lo que va a decir—, me remito a los rumores que durante décadas han corrido por los ámbitos académicos. No estoy avalándolos, pero tampoco los rechazo con la rotundidad de cierto joven caballero que conozco.

—Pero ¿qué decían esos rumores? —Escupo las palabras como si se trataran de una cereza podrida.

—Hay un mapa. Y una genealogía. Textos codificados. No conozco los detalles de la historia. Hay un relato que se originó en un pueblo del sur de Francia que se llama Rennes-le-Cháteau, donde un joven cura halló, en el siglo pasado, unos pergaminos enrollados que se dice que le hicieron rico. Enormemente rico. Nadie sabe con exactitud qué fue lo que encontró cuando se puso a restaurar la vieja iglesia a la que lo habían destinado. Se dice que los documentos contenían un gran secreto inconcebible.

—¿Que era…?

—Si lo supiera, Bjørnillo, no sería un secreto, ¿no? Algunos especulaban con que eran mitos religiosos. Que había descubierto la hoja del Pacto, cosa que no era tan descabellada, ya que la iglesia se había construido sobre las ruinas de una iglesia cristiana del siglo séptimo. Otros pensaban que había encontrado textos bíblicos originales. Y algunos creían simple y llanamente que había dado con los mapas que indicaban el emplazamiento de un tesoro medieval.

—¿Y qué tiene eso que ver con el monasterio de Vaerne?

—No lo sé. Pero podría pensarse que el tesoro, si es que existe, está oculto bajo el terreno del monasterio. O que el cofre que habéis hallado contiene los hilos que muestran qué camino seguir.

—Grethe. —Suspiro, y le dirijo mi mirada de Bambi.

—¡El manuscrito Q! —exclama de pronto.

—¿Qué has dicho?

—¡El manuscrito Q! —repite.

Me vuelvo; no comprendo.

Ella prosigue:

—No es que lo sepa, sólo estoy conjeturando. Todos estos años me he estado preguntando qué podría ser eso que era tan importante encontrar. Y si junto los pedacitos de información, las piezas del puzle se colocan en su sitio. Quizás.

—¿El manuscrito Q?

—Q de Quelle. Significa «fuente». En alemán.

—¿Quelle?

—¿De verdad no has oído hablar de eso?

—No, lo cierto es que no. ¿Qué es?

—Se supone que un manuscrito original en griego.

—¿Qué contiene?

—Todas las palabras que dijo Jesús.

—¿Jesús? ¿En serio?

—Sus enseñanzas en forma de citas. El texto que supuestamente usaron Mateo y Lucas como base para sus evangelios, además del evangelio de Marcos.

—No tenía ni idea de que existiera ese manuscrito Q.

—Quizá no exista. Es una teoría.

—¿Por qué habría de acabar en el monasterio de Vaerne?

—Pregúntale a tu padrastro.

—¿Qué sabe él?

—Por lo menos más que yo.

—Pero ¿cómo…?

—¡Bjørnillo! —me corta, y se echa a reír de todo corazón. Después me mira pensativa—: ¿Tienes ganas de hacer un viaje a Londres?

—¿A Londres?

—Por mí.

Vacilo.

—Y a mi cuenta —añade.

—¿Porqué?

—Para desentrañar una vieja historia.

No digo nada. Grethe tampoco. Se pone de pie como puede, sale del salón con paso vacilante y se mete en el dormitorio. Al volver me tiende un sobre; lo abro y cuento treinta mil coronas.

—¡Vaya!

—¿Bastará? —pregunta.

—¡Es demasiado!

—No digas eso. Quizá tengas que hacer más viajes…

—¡Estás loca guardando todo ese dinero en casa!

—Yo no le cedo al banco mis ahorros.

Me echo a reír desconcertado, como preguntando: «¿De qué va todo esto en realidad?».

—Eso es lo que tú tienes que averiguar —añade, como si leyese mis pensamientos.

—Grethe. —Intento captar su mirada, pero se escabulle—. ¿Por qué te importa tanto esto?

Ella mira hacia delante. Finalmente me mira a los ojos.

—Yo podría haber formado parte de todo el asunto —dice.

—¿Parte de qué?

—De eso cuya superficie estás rascando.

—¿Pero?

—Pero ocurrió algo.

Se le llenan los ojos de lágrimas y se muerde el labio inferior. Pasa un rato hasta que supera los sentimientos que la oprimen.

Ya sé que no voy a sacarle nada más, pero sus motivos no son fundamentales. Antes o después llegaré a tocar su fondo.

—¿Irás? —inquiere.

—Claro.

—LaSIS. Londres. Whitehall. Pregunta por el presidente. Michael MacMullin. Él tiene las respuestas.

—¿A qué?

—¡A todo!

Nos miramos.

Me coge con fuerza de la manga.

—¡Ten cuidado!

—¿Cuidado? —pregunto asustado.

—MacMullin tiene muchos amigos.

Suena a amenaza velada.

—Amigos —repito—. ¿Amigos como Charles DeWitt?

Ella frunce el ceño de modo casi imperceptible.

—¿Charles? —dice—. ¿Charles DeWitt? ¿Qué sabes de él?

—Nada.

Reflexiona por un instante. Luego dice:

—A él, desde luego, no tienes por qué temerlo. —Percibo un leve tono de ternura en su voz.

—¿Qué sabes del accidente?

—Fue una nimiedad. Un rasguño en el brazo. La herida se le gangrenó.

No la entiendo.

—Se mató del golpe… —digo.

Ella me mira, frunce el entrecejo. Entonces me comprende.

—Ah, ¿tu padre? —Sólo sus ojos revelan la agitación que la embarga—. No hay nada que saber —añade con obstinación.

—Pero, Grethe…

—¡Nada! —exclama. El esfuerzo le produce un ataque de tos. Pasa un largo minuto hasta que consigue sobreponerse—. Nada —repite en voz baja, más suavemente—. Nada que necesites saber.

Doce minutos es el tiempo que necesito para llegar en coche hasta el Domus Theologica, que suena a centro comercial del sur de Europa pero que no es más que el pretencioso nombre de la facultad de Teología de la calle Blindern. Conozco a un profesor adjunto del departamento de Hebreo. Creo que puede serme útil.

Gert Vikerslátten mide casi dos metros de alto y está muy flaco, tanto que da la impresión de que ha de concentrarse para mantener el equilibrio. No se diferencia mucho de un ave zancuda. Tiene una barba que parece estar arraigada con demasiada fuerza detrás de las orejas y bajo la barbilla. Todo en él —los dedos, los brazos, la nariz, los dientes— es un poco demasiado largo y como accidentado.

Empleamos algunos minutos en recordar el tiempo en que estudiábamos juntos. Hablamos de los conocidos comunes, de los maestros desesperantes, de las chicas con las que soñábamos, pero que nunca fueron nuestras. Como yo, Gert es un solitario. Como yo, cubre sus pequeñas neurosis con una pátina de arrogancia académica.

Me pregunta por qué he ido a verlo. Respondo que estoy buscando a alguien que pueda hablarme de algo a lo que llaman el manuscrito Q.

Se le iluminan los ojos. La nuez se le agita. Nada alegra más a un experto que la posibilidad de brillar.

—¿El manuscrito Q? ¡Ya lo creo, muchacho! ¡Un manuscrito que no existe!

—Pero que debe de haber existido en algún momento —señalo.

—Al menos eso piensan muchos.

—¿Incluido tú?

—Por supuesto. —Abre de par en par sus largos brazos; durante un momento creo que pretende empujar las paredes de su estrecho despacho.

—¿Aunque no haya nadie que haya visto ni una sola letra de él?

—Eso de Q me recuerda a un agujero negro —responde, formando un círculo con el pulgar y el índice—. No se ve ni siquiera con los telescopios más potentes, pero sabes que está ahí por el modo en que se mueve el resto de los cuerpos celestes.

—Al igual que sabes si hay un imán debajo de una hoja de papel con virutas de metal —añado a su razonamiento. Él asiente, y continúo—: Todo lo que sé del manuscrito Q es que está escrito en griego y que se supone que contiene muchas de las palabras de Jesús en forma de cita, tal y como más tarde las reprodujeron Mateo y Lucas. Y también que se considera una de las fuentes de la Biblia.

—Entonces sabes lo fundamental.

—Pero explícame por qué es tan importante si ha existido o no.

—Saber. Comprensión. —Se encoge de hombros—. Visto así, también da igual que los arqueólogos hayáis encontrado la nave vikinga de Gokstad. Pero es fenomenal que la encontrarais.

—Pero en la práctica, ¿el manuscrito Q implicaría alguna diferencia?

—¡Por supuesto!

—¿Por qué? ¿De qué modo?

—Porque cambiaría nuestra comprensión y nuestra interpretación de los textos bíblicos. Tú mismo sabes cómo interviene el cristianismo en nuestra vida cotidiana hasta el día de hoy. Como depósito de cultura. Por medio de leyes y reglas. Nuestra visión del hombre. Todo está relacionado.

—Todo eso lo entiendo. ¿Dices que el manuscrito Q puede cambiar algo de eso?

—Puede ayudarnos a comprender mejor la aparición del Nuevo Testamento y, de ese modo, a interpretar mejor los textos. Orígenes, el teólogo de la Antigüedad, declaró que la Biblia no debía interpretarse de forma literal, como hacemos hoy en día, sino como signos o imágenes de otra cosa, de algo mayor. La Biblia ha de comprenderse a partir del conjunto. Cuando habla de una montaña desde la que puede verse todo el mundo, ¡no lo dice literalmente! Aunque algunos insistan en entenderlo así.

—¿Cómo es de antiguo?

—Pronto tendrá dos mil años. Creemos que el manuscrito Q fue escrito justo antes de que Pablo redactara y fechase sus primeras cartas, es decir, apenas veinte años después de la crucifixión de Jesús.

—¿Por quién?

—Eso no lo sabemos. —Se inclina hacia delante y, bajando la voz, añade—: ¡Lo interesante de la fecha es que fuera veinte años antes de que Marcos escribiera su evangelio! —Enarca las cejas en un gesto muy elocuente. Espera ansioso algún tipo de reacción por mi parte. No la hay. No entiendo por qué piensa que la datación es tan importante. Las cejas vuelven decepcionadas a su sitio—. Como sabes —continúa con exagerada claridad, casi con condescendencia—, se considera que el evangelio de Marcos es el más antiguo, es decir, el primero, a pesar de que está el segundo en el Nuevo Testamento. Probablemente fue redactado cuarenta años después de la crucifixión de Jesús, o sea, alrededor del año setenta.

—Así que, en cierto modo, el manuscrito Q es más auténtico que los evangelios posteriores.

—¿Más auténtico?

—Porque fue escrito más cerca de los acontecimientos.

—Bueno… —Gert vacila, hace una mueca que pone al descubierto sus dientes alargados y sus encías rosas—. No tiene mucho sentido graduar la autenticidad de los manuscritos antiguos, ya sean bíblicos o no, dos mil años después. También es una cuestión de fe, pero resulta evidente que cuanto más te alejas de las fuentes y los sucesos, tanto más imprecisas e inexactas pueden ser las reproducciones.

—En cierto sentido, los viejos evangelistas eran una especie de periodistas.

—No sólo eso. Eran actores sociales, predicadores, misioneros…

—¡Precisamente! ¡Periodistas! —Me echo a reír—. ¿Y tenían acceso al manuscrito Q?

—No es improbable. Creemos que circuló por las primeras congregaciones cristianas durante el siglo uno. —Sonríe para sí, como si disfrutara de algo que no debería decir—. Lo controvertido del manuscrito es que hay investigadores que opinan que algunas comunidades cristianas no creían en absoluto que Jesús fuera un ser divino, sino más bien un sabio filósofo. Alguien que deseaba enseñar a las personas cómo vivir para ser judíos felices. Si se prescinde de los evangelios y de Pablo, el Nuevo Testamento queda como una pieza de judaísmo reformado.

—Eso lo piensa mucha gente, ¿no?

—Pero debes recordar que el manuscrito Q, en caso de que se encontrara alguna vez, tendría muchísima autoridad simplemente por el hecho de haber sido escrito justo después de que Jesús estuviera entre nosotros. Y fue redactado por testigos, no por evangelistas que vivieron mucho tiempo después. Ese manuscrito era, por decirlo así, un testimonio periodístico, al menos en mayor grado que los coloridos evangelios organizados posteriormente. Retrataba el papel de Jesús como el de un agitador apocalíptico y una persona volcada a la sociedad, como un revolucionario de entonces. No se definía en torno a la cuestión de si era hijo de Dios o no.

—¿Qué demuestra entonces?

—No creo que pueda demostrar nada. Pero hay que leer los manuscritos de aquel tiempo conjugándolos con una comprensión profunda de su contemporaneidad. De las condiciones sociales dominantes.

—Yo creía que los teólogos confiaban ciegamente en todo lo que pone en la Biblia.

—¡Ah! ¡La teología es una ciencia, no una fe! Ya en el siglo dieciocho los teólogos más críticos planteaban cuestiones sobre los dogmas. El profesor Herman Samuel Reimarus redujo a Jesús a una figura política judía. En mil novecientos seis, Albert Schweitzer lo siguió con un sobresaliente tratado científico que exponía cuestiones críticas fundamentales a la visión teológica dominante. Ambos diferenciaban entre el Jesús histórico y la imagen que de él se ha difundido. Esta teología crítica se ha desarrollado hasta nuestros tiempos. Si se combinan saberes históricos, sociológicos, antropológicos, políticos y teológicos, puede surgir una nueva imagen de Jesús.

—¿Cuál?

—Jesús nació en unos tiempos turbulentos. Su doctrina fue usada bien y mal. Muchas de las primeras comunidades cristianas no le concedían ninguna importancia a la muerte y resurrección de Jesús. Lo veían como una figura que podía conducir a la sociedad. Una especie de Lenin o Che Guevara. Mientras que otras comunidades cristianas sólo valoraban la crucifixión y la ascensión y, por decirlo así, se olvidaron del Jesús histórico.

—¿Así que el manuscrito Q no habla de un Jesús divino?

—No, de ningún modo, ni siquiera parece que sus redactores supieran nada de las circunstancias que rodearon la muerte de Jesús. Y si sabían algo, dejaron completamente de lado la crucifixión, por no hablar de la resurrección. ¿Comprendes? Aunque confirme mucho de lo que escriben Lucas y Mateo, el hallazgo del auténtico manuscrito Q podría influir en nuestro modo de entender a Jesús y alterarlo. Los autores nunca pensaron en Jesús como en el hijo de Dios, sino como en un sabio y un agitador nómada. ¡Un revolucionario! Fueron los evangelistas quienes más tarde añadieron el dogma de la resurrección de Jesús, cosa que lo convirtió en un ser divino. Bueno, hay quienes piensan que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús después de que fuera crucificado y que se inventaron toda la resurrección. No querían reconocer la derrota, el que su salvador muriera sin más antes de que hubiera llegado el reino de Dios. Incluso Jesús creyó durante mucho tiempo que el reino de Dios llegaría estando él vivo.

—Sigo sin comprender qué te convence de que ese manuscrito ha existido realmente.

Gert se pasa los dedos por las mejillas, baja hasta el mentón y se pellizca las barbas con aire de cura.

—Imagínate que tú y yo fuéramos a traducir un texto inglés al noruego. Nuestras versiones se parecerían, pero no serían idénticas. Del mismo modo, los evangelios de Lucas y de Mateo son iguales en muchos sentidos. Los investigadores han llegado a la conclusión de que hasta doscientos treinta y cinco versículos son tan similares que han de estar basados en la misma fuente. Aunque los dos se escribieron independientemente, muchas de las frases de Jesús son idénticas. Palabra por palabra.

—¿Entonces?

—El Jesús histórico hablaba armenio, el idioma que cuatrocientos años antes había desplazado al hebreo como lengua cotidiana en Palestina. No hablaba griego, como en estos textos. Por eso los evangelistas deben de haber contado con un manuscrito original en griego al que atenerse y del que citar. ¡El manuscrito Q! ¡Quelle! ¡Fuente!

—¿No pudieron Lucas y Mateo plagiarse el uno al otro sin más?

—Si fuera tan sencillo… —responde con una sonrisa—. Imposible. Están escritos en tiempos distintos, en lugares distintos, para grupos de lectores completamente distintos. Hay demasiadas diferencias fundamentales entre ellos como para que hayan podido leerse el uno al otro; en tal caso se habrían compenetrado más. Se habrían corregido y ajustado. Pero de todos modos podemos decir con seguridad que la fuente es la misma.

—Cuánto se sabe —digo con laconismo.

—¡O se cree que se sabe! —Gert se balancea sobre la silla. Se me pasa por la cabeza que el hecho de que se cayera tendría amplias consecuencias—. Los investigadores están seguros de que Marcos fue el primero que escribió el evangelio. De que Lucas y Mateo escribieron los suyos más tarde, basándose en Marcos y en el manuscrito Q, pero con aportaciones propias. Por poner un ejemplo, el noventa por ciento de los temas de Marcos aparece en Mateo.

—¿Cuánto hace que los teólogos saben de la existencia del manuscrito Q?

—Ya a principios del siglo diecinueve los investigadores de la Biblia establecieron que Lucas y Mateo debían de haber tenido una fuente común. Aparte de Marcos. Pero esa fuente no se identificó hasta mil ochocientos noventa.

—¿Como el manuscrito Q?

Gert asiente.

—No todo el mundo acoge el manuscrito con el mismo entusiasmo. Es comprensible. A la mayoría le resulta difícil encenderse con algo que sólo existe teóricamente.

Se levanta. Es como si se estuviera viendo ante un aula repleta de jóvenes estudiantes entusiastas que desearan, más que ninguna otra cosa, recibir de él esa misma noche clases privadas de Teología y Fisiología Aplicada, después de una buena cena y una botella de vino.

—En mil novecientos cuarenta y cinco pasó algo emocionante —prosigue—. Unos hermanos egipcios encontraron un gran jarrón sellado, enterrado junto al pie de las montañas de la región de Nag Hammadi.

—¿Y salió un genio que cumplía todos los deseos? —digo riendo—. ¿Alcohol, mujeres y un flamante camello nuevo?

Gert guiña un ojo con picardía.

—¡Casi! De hecho los hermanos tenían pavor a abrirlo, precisamente porque podía encerrar un genio. Un genio maligno. Es una mala tendencia de los jarrones en Egipto. Cosa que sabe todo arqueólogo experimentado.

Nos reímos. Gert tiene una risa alegre y alborotada.

—Pero al fin triunfó la avaricia de los hermanos —continúa—. Era posible que la vasija no contuviera genios malignos, que estuviese repleta de oro y diamantes. Así que corrieron el riesgo y la quebraron.

—¿Nada de genios?

—¡Ni siquiera la insinuación de uno en gestación!

—¿Qué encontraron entonces?

—Trece libros. Trece tomos encuadernados en piel de gacela.

Ladeo la cabeza.

Gert estampa la palma de la mano contra el escritorio.

—¡El hallazgo era llamativo! Tanto para los teólogos como para los arqueólogos. ¡La biblioteca de Nag Hammadi! Los manuscritos incluían, entre otras cosas, el Evangelio según Tomás completo.

Reflexiono en lo que acabo de oír. Es cierto que nunca he leído la Biblia demasiado bien, pero creía que conocía todos los evangelios.

—El Evangelio según Tomás nunca fue incluido en la Biblia •—me explica Gert.

—Aun así, no a todo el mundo le es concedido ser refutado por Dios. ¿Los especialistas conocíais ese evangelio?

—¡Sí! Al menos hasta cierto punto. Pero nadie había visto la versión íntegra, no hasta mil novecientos cuarenta y cinco. Antes se había encontrado en Oxyrhynchus, en Egipto, un fragmento escrito en griego. El texto de Nag Hammadi está completo. No sólo eso, sino que los escritos contienen también el llamado Evangelio según Felipe y transcripciones de las charlas entre Jesús y sus discípulos. Casi un Nuevo Testamento propio, pero también muy diferente del original. Y ahora atiende, ¡porque esto es importante y muy interesante! ¡Estaba escrito en copto!

—¡No fastidies! ¿En copto? —exclamo. La exclamación es pura broma y Gert me pilla inmediatamente.

—¡Copto! —repite—. Es decir, el idioma que se usaba en Egipto hacia finales del Imperio romano.

—Creo que me voy a colgar —murmuro, aunque quizá sea una exageración.

Gert me sonríe con complicidad. Debe de ser la misma sonrisa con la que obsequia a las estudiantes de primer curso, las que llevan trenzas y camiseta ajustada.

—Tomando el texto, los investigadores podían reconstruir el Evangelio según Tomás en la lengua original, el griego. Al contrario que los evangelios que encontraron sitio en la Biblia, al igual que Q, el Evangelio según Tomás dice poco o nada sobre el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús. Sólo contiene sus palabras. Ciento catorce citas que empiezan todas con: «Y Jesús dijo…». Muchas son sorprendentemente parecidas a las de Mateo y Lucas. Para los investigadores está claro que Tomás usó las mismas fuentes que los otros dos. ¿Me sigues?

—A duras penas.

—El Evangelio según Tomás confirma de forma indirecta que Mateo y Lucas, al igual que Tomás, debieron de tener una fuente escrita común. Una colección de textos que copiaron y adornaron en función de la necesidad de convencer a sus lectores de su versión de la vida y doctrina de Jesús. Lo interesante es que el autor del manuscrito Q, y quizá también sus contemporáneos, interpretaron la palabra de Jesús de un modo completamente distinto de como lo hicieron los escritores y lectores de la Biblia.

—Una cuestión bastante delicada, en otras palabras.

Gert se muerde el labio inferior y asiente.

—¡Ya lo creo que sí! En mil novecientos ochenta y nueve, un grupo empezó a reconstruir el manuscrito Q comparando los textos bíblicos de Mateo y Lucas con el manuscrito de Tomás. Sólo este trabajo, en sí mismo, ha provocado una encendida y controvertida discusión sobre los orígenes del cristianismo.

Gert y yo nos miramos; imagino que se preguntará adónde nos lleva todo esto.

—¿Qué pasaría si alguien encontrara el manuscrito Q? —inquiero.

Sacude pensativo la cabeza.

—No me atrevo ni a imaginármelo. Le haría sombra a los hallazgos de la tumba de Tutankamón y de los manuscritos del mar Muerto. Tendríamos que reescribir la historia de la religión.

No puedo dejar de preguntarme si lo que se oculta en el cofre de oro, encerrado en madera podrida, envuelto en plástico y metido en un bolso en casa de Rogern, será el manuscrito Q.

Si yo fuera el protagonista de una película, habría arrancado la madera y forzado el cofre para satisfacer mi curiosidad y la de mis lectores. Pero yo soy una persona reflexiva, un investigador serio y cuidadoso. Un cofre tan antiguo, que lleva tantos años enterrado, no se puede abrir como si se tratara de un bote de conserva. Ha de abrirse con las mayores delicadeza y cautela. Deben hacerlo especialistas. Tal y como se abriría una concha para sacar la perla sin dañar al molusco. Si me lanzo a una caza apresurada y entusiasta del contenido, corro el riesgo de causar una catástrofe. En el mejor de los casos dañaría el contenido, sin haber entendido siquiera lo que he encontrado. No soy muy ducho en griego clásico, hebreo, arameo o copto. En el peor de los casos podría destruirlo todo. El pergamino y el papiro antiguos quedarían desintegrados en una sola noche.

Pero una cosa sé: el cofre ha de ser protegido.

Algunas mujeres tienen un aura que me llega directamente a la hipófisis.

Es alta, y tiene el cabello rojizo, ojos verdes, labios finos y una insinuación de pecas. La falda ondea en torno a sus delgadas piernas, un ancho cinturón plateado le ciñe el talle. Bajo la blusa de algodón intuyo el peso de sus pechos.

Durante dos años estuve enamorado de ella. Espero que no lo sepa, pero creo que sí lo sabe. Ahora la tengo delante, en el umbral de la puerta, esbozando la misma sonrisa que en tiempos me tuvo embrujado. Se llama Kristin. Es la esposa de Caspar. Si no se conoce a Kristin, se pensará que es artista de diseño de telas, o modelo de desnudos o quizá trapecista en un circo ambulante. Pero Kristin es economista social. Jefa de sección en la Agencia Central de Estadística. Cuando estudiábamos en la Universidad de Blindern, Kristin y Caspar vivían en un piso compartido en la calle Maridal. Era una pasada. Jazz, blues y rock. De fiesta todo el fin de semana.

Conmigo no va compartir según qué cosas. La pila de botas y zapatos en la entrada. Las bragas húmedas en las cuerdas del cuarto de la lavadora. Las peleas. Las largas tardes en las habitaciones compartidas, con el sol entrando por las ventanas. Siempre hay alguien que sabe lo que haces. Que te oye cuando vas al baño. Que quiere hablar contigo sobre una película o sobre algún libro, o jugar a las cartas, o que te manda a la mierda cuando le pides un cigarrillo. Alguien que está pendiente de que te toca a ti fregar los platos o hacer la limpieza. Las asambleas, la comunidad, la solidaridad, los roces, el erotismo, las votaciones, la autocrítica. Nada de eso me va.

Una noche que me quedé a dormir en su habitación, Caspar y Kristin hicieron el amor silenciosamente en el colchón sobre el suelo, a mi lado. Era pronto por la mañana. Una luz suave inundaba la habitación. Me hice el dormido. Ellos fingieron que creían que estaba dormido. Recuerdo los gemidos sofocados de ella, los cuerpos que se mecían, la pesada respiración de Caspar, los sonidos, los olores. Por la mañana todos actuamos como si nada.

Eran anarquistas. Yo nunca entendí su rebelión. Ahora su militancia se ha enfriado. Se han vuelto socialdemócratas. Lo único que separa a Kristin y a Caspar de las masas es una rareza propia que les queda de sus tiempos de comuna: no tienen televisión. No quieren tenerla. Es por principios. No se puede hacer otra cosa que admirarlos.

—¡Bjørn! —exclama Kristin arrolladoramente, y me mete en la entrada al tiempo que me mira de arriba abajo con una sonrisa—. ¡Pero si no has cambiado nada!

Nos abrazamos. Largamente. A mí me parece que Kristin tampoco ha cambiado gran cosa. De pronto recuerdo por qué estaba enamorado de ella.

Sobre la mesa del salón, Caspar ha extendido copias de los papeles que atañen a las excavaciones del monasterio de Vaerne. Fajos de cartas, documentos, tablas, esquemas y mapas; todo sazonado con la maleza de sellos y registros que exhibe toda burocracia para justificar su existencia. Hay solicitudes con sus respuestas, descripciones y detalles, en una pacífica mezcla de noruego e inglés.

—Al hacer las fotocopias me he sentido como un espía —dice Caspar con nerviosismo.

No sé si está bromeando. Creo que no. Con los años se ha vuelto probo. El Estado tiene ese efecto sobre sus leales servidores. Se sienten parte del sistema. Como si el sistema fuera ellos mismos, lo que no se aleja tanto de la realidad.

Kristin flota a nuestro alrededor como un hada afanosa. Enciende miles de velitas que hacen que el piso recuerde a un recóndito monasterio de montaña en la vieja Grecia. Nos sirve té en enormes tazas de cerámica. Cada dos por tres me dirige una mirada. Miradas breves y expectantes que indican que está esperando que diga algo halagador. Pero yo no tengo la menor intención de hacerlo. Ha preparado pastelitos y gofres. En el fondo de Kristin, tras la jefa de sección, tras la feminista sexy, tras la investigadora en economía social, tras la rebelde, tras su hermosa fachada cosmopolita, habita una mujer solícita que nos quiere bien a todos.

Cojo una carta al azar firmada por Caspar Scott. Bajo el logotipo de la Dirección General de Patrimonio Histórico y el león del reino leo:

En virtud de la Ley del Patrimonio del 9 de junio de 1978, rectificada por última vez el 3 de julio de 1992, se concede a la Society of Internacional Sciences (SIS), representada por su presidente Michael MacMullin (a partir de ahora mencionado como titular de la iniciativa), permiso para iniciar excavaciones arqueológicas, bajo la dirección del profesor Graham Llyleworth, en el terreno definido (Centro Cartográfico Nacional/referencia en el mapa 1306/123/003). Los planes caen bajo el ámbito de responsabilidad de las autoridades del Patrimonio Cultural, y el titular de la iniciativa está obligado a ceñirse a las recomendaciones del representante arqueológico nombrado por las autoridades (el supervisor). La búsqueda de un castillo recae bajo la Dirección General del Patrimonio Histórico (véanse las normativas sobre reparto de trabajo), pero como el trabajo apunta más allá, se delegará la jurisdicción en el Museo Arqueológico Regional (representado por la Colección de Objetos Antiguos de la Universidad, Oslo).

Hubo un tiempo en que Caspar escribía poesía. En 1986 le publicaron un poema en el número del sábado del periódico Dagbladet. Durante mucho tiempo soñó con convertirse en escritor. Quizás hubiera podido llegar a algo. Es curioso lo que el ente público hace con la capacidad de expresión de uno.

Hay otros documentos: sobre el objetivo de las excavaciones, dónde han de almacenarse y exponerse eventuales hallazgos, las condiciones para las publicaciones… Leo que el profesor Graham Llyleworth —«renombrado catedrático de Arqueología, autor de numerosos libros de texto y artículos científicos publicados por universidades de todo el mundo»— es el especialista responsable de las excavaciones. Leo sobre la verosimilitud de encontrar un castillo circular con sus correspondientes cuarteles. Leo las anotaciones del profesor Arntzen, que da su visto bueno a todo y responde incluso de mi habilidad como supervisor, y registro el sello y la firma ilegible del director del instituto, Frank Viestad.

Dejo todas las copias sobre la mesa y exclamo:

—¡Una tapadera!

—¿De qué? —pregunta Kristin.

Conozco a Caspar lo suficientemente bien como para saber que se lo ha contado todo, y conozco a Kristin lo bastante como para saber que se está muriendo de curiosidad.

—Sabían que no íbamos a encontrar ningún castillo circular —respondo.

—Porque no era un castillo circular lo que estaban buscando —apunta Caspar.

—¡Exacto! Estaban buscando algo mucho más grande.

Kristin me mira y luego mira a Caspar con una expresión preocupada que significa: «Deben de ser los nervios».

—¿Más grande que un castillo circular? —pregunta Caspar.

Le guiño un ojo a Kristin con mi sonrisa más picara, asegurándole en silencio que estoy sano como una manzana.

—Más importante que un castillo circular —le aclaro a Caspar.

Kristin se vuelve para coger un pastelito, y el modo en que se le ciñe la blusa me distrae, porque los pezones se le dibujan a través de la tela. Caspar sigue mi mirada y yo me sonrojo profundamente.

—¿Qué pintan en todo esto los ingleses? —pregunta Kristin, antes de apresurarse a añadir—: Pero, Bjørn, ¿tienes calor?

—Es evidente que lo sabían —contesta Caspar—. Quiero decir que el cofre estaba allí. Llyleworth. MacMullin. LaSIS. ¿Por qué si no iban a solicitar permiso para excavar en ese terreno?

—¡Exacto! Sabían de sobra que el cofre… —digo, antes de que sus palabras disparen las alarmas.

Busco la carta que acabo de leer. Allí está otra vez el nombre. Claro como el agua. Michael MacMullin. Son las tres emes las que por fin despiertan mi atención. MacMullin es el hombre con que Grethe quiere que contacte en Londres. El tutor científico al que Llyleworth, DeWitt y papá citaban en los agradecimientos de su trabajo. El mundo está lleno de casualidades.

Doy unos golpecitos sobre la carta con el índice.

—¡Oye! —exclamo—. ¿Sabes quién es este tipo? ¿Michael MacMullin?

—El presidente del consejo de laSIS —dice Caspar dubitativo.

—¡Además del tutor de mi padre y de Graham Llyleworth en Oxford en mil novecientos setenta y tres! —digo, y a continuación les hablo del trabajo y de la dedicatoria.

—¿De verdad? —exclama Caspar—. ¡Yo me he enterado de otra cosa relacionada con ese tipo! Mira lo que he encontrado hoy cuando fisgaba en nuestros archivos.

Abre la carpeta que contiene los documentos y saca un ejemplar de la Revista arqueológica noruega, n.° 4, 1982. Busca la página 16 y un artículo sobre un simposio interdisciplinar sobre la colaboración en la investigación más allá de las fronteras nacionales. El organizador noruego del simposio era nuestro Instituto de Arqueología. Pero estaba financiado por laSIS. Caspar ha subrayado tres nombres con rotulador amarillo: los conferenciantes Graham Llyleworth y Trygve Arntzen, además de Michael MacMullin.

—Viejos conocidos.

—Algo ocurrió en Oxford en mil novecientos setenta y tres —digo pensativo.

—Llyleworth y tu padre debieron de encontrar algo que les llamó la atención.

—Al fin y al cabo, su trabajo era sobre tesoros y mitos. Descubrirían alguna cosa, junto con DeWitt, sea quien sea.

—Un descubrimiento que los llevaría al monasterio de Vaerne.

—Veinticinco años después.

—Estaba claro que había de ser algo más que la punta de una lanza —apunta Kristin. A pesar de sus diez años de matrimonio con Caspar, tiene una idea algo simplificada de lo que hacen los arqueólogos.

—¿Has oído hablar del mito del octógono? —le pregunto a Caspar.

El rebusca en la memoria.

—¿Algo sobre los hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que escondieron una reliquia en un templo octogonal? He leído algo en algún sitio.

No hace falta gran cosa para raspar el barniz de mi autoestima. También Caspar conoce el mito del octógono. No puedo evitar sentirme deprimido. Yo era el supervisor de las excavaciones, debería haberme dado cuenta del alcance de las cosas cuando Irene descubrió los cimientos. Pero nunca había oído hablar del octógono.

—Encontramos el cofre en un octógono —digo.

—¿Estás de broma? —Caspar me mira fijamente a los ojos—. ¿Un octógono? ¿En el monasterio de Vaerne? —Sacude la cabeza.

—Quizá también hayas oído los rumores asociados a Rennes-le-Cháteau.

Frunce el entrecejo.

—La verdad es que no estoy seguro —dice—. ¿Fue allí dónde hallaron unos pergaminos al remodelar la iglesia?

Suspiro.

—¿Por qué soy yo el único que se perdió las clases emocionantes?

Caspar se ríe.

—¿Quizá porque estabas muy ocupado persiguiendo a las catedráticas?

No puedo evitar ruborizarme. Kristin dirige a Caspar una mirada de reproche. Evidentemente me doy cuenta.

—¿Qué sabes de laSIS? —pregunto, intentando ocultar mi sonrojo con la mano.

—No mucho. Empecé a hacer comprobaciones mientras tramitábamos la solicitud. Una fundación con sede en Londres. Está vinculada con la Royal Geographical Society y la National Geographic Society y sus equivalentes. Y con todo tipo de universidades y ámbitos de investigación. Financian proyectos interesantes por todo el planeta. A partir de principios no lucrativos.

—¿Principios no lucrativos? ¡Ja! —Kristin se ríe—. En el mundo de la investigación no hay hadas buenas.

Les hablo del manuscrito Q, del Evangelio según Tomás.

Después hablamos sobre todo de los viejos tiempos, de nosotros mismos. Incluso para los especialistas, mis teorías pueden llegar a ser un poco cargantes. Los dejo cuando Kristin se pone a hacer la cena. Hígado en salsa de nata. Buen provecho.

El policía es alto, flaco y está lleno de suspicacia contenida. Tiene la piel descolorida y los ojos ligeramente saltones, como si lo hubieran sacado un poco demasiado rápido de las profundidades y lo hubieran dejado en tierra. Un rape. Cuando me mira, pienso que a sus ojos no debe de escapárseles gran cosa, incluso cuando están cerrados. Los labios son tensos, autoritarios. Pero cada vez que dice algo, lo hace con voz chillona de eunuco, lo cual explica que trabaje en el departamento criminal y no en la calle, entre oscuros bandidos. Lleva consigo una gran cartera negra y a un entusiasta agente que se ha pasado dos minutos barriendo mi puerta con un pincel de maquillaje.

Al denunciar el robo, me he tomado la libertad de insinuar que representaba a la Universidad de Oslo, y que el robo podía tener relación con un delito contra el patrimonio cultural que seguro que despertaría el interés de los medios de comunicación. Ese tipo de cosas suele ayudar. No me había dado tiempo ni a colgar la chaqueta antes de que llamaran a la puerta, como si hubieran estado sentados en un coche esperándome.

Esquivo, porque el policía es de esos que interpretarán mis hipótesis como teorías paranoicas de conspiración, le explico que los ladrones pueden haber creído que el disco duro de mi ordenador contenía información sobre el hallazgo de un cofre de oro de más de ochocientos años de antigüedad.

El policía suelta un silbido. Ochocientos años es mucho tiempo, y para él todo lo que es viejo es caro, especialmente si es muy viejo y encima está hecho de oro.

—No me digas. —No parece pensar que le estoy contando la verdad—. ¿Podrías hablarme más sobre ese cofre?

Vagamente, porque no quiero revelar demasiado y al mismo tiempo pretendo que me crea, le hablo de las excavaciones de Ostfold. Él escucha con atención y saca un formulario que rellena con un bolígrafo. Es concienzudo. Su caligrafía habría provocado las alabanzas de una maestra de Lengua. Me interroga con preguntas precisas. Cada vez que me mira, siento que mis respuestas están llenas de errores.

—¿Cuál era tu función en el monasterio de Vaerne?

—Yo era el supervisor. Las excavaciones estaban dirigidas por un catedrático de Arqueología inglés. Yo soy el representante de las autoridades noruegas de Patrimonio Histórico. Ya sabes, las formalidades tienen su importancia —añado en un intento de ponerlo de mi parte. Al mismo tiempo me percato de que yo no le he contado que las excavaciones se llevan a cabo en el monasterio de Vaerne.

—¿Alguien aparte de ti tiene llave del piso? —me pregunta el agente del pincel de maquillaje.

—Mi madre —respondo, mientras pienso: «Y mi padrastro».

—La puerta no está forzada.

—Ese cofre —dice la voz del jefe—, ¿es valioso en sí mismo?

—Mucho.

—¿Dónde está ahora?

Vacilo. Como es policía, tengo el reflejo mental de explicarle la verdad, pero algo me contiene.

—En la cámara acorazada de la universidad —miento.

—Ah, ¿sí? —Toma aire entre los dientes y produce un sonido gorgojeante con el labio superior. Después suelta el aire, y deben de ser imaginaciones mías que huela a algas—. Explícame por qué crees que ese cofre de oro es la causa de que alguien haya entrado en tu casa.

Es un policía eficiente. Pero los policías eficientes a menudo resultan un incordio. Hacen preguntas difíciles. Sobre todo si tienes algo que ocultar. Ya me arrepiento de haber implicado a la policía. Como si ellos pudieran hacer algo, aparte de amargarme la existencia, molestarme con sus desagradables cuestiones y asegurarse de que el cofre acabe en las manos que menos corresponde.

Les digo que el robo es un misterio para mí y si quieren una taza de café. No quieren.

—¿Hay gente ajena al asunto que sepa algo del cofre? —continúa.

—No que yo sepa. Lo encontramos ayer.

—¿Y lo guardaron enseguida en la cámara acorazada de la universidad?

Asiento tan imperceptiblemente que apenas se puede tomar por una mentira.

—¿Lo hiciste tú?

Hay algo que no acabo de entender. Yo he denunciado un robo, aquí en mi piso, pero lo único que le interesa es el cofre.

—No, yo no.

—¿Quién?

—¿Importa eso? Han entrado en mi piso, no en la cámara acorazada. El cofre está seguro.

—El cofre está seguro —repite, imitando mi voz y mi tono tan literalmente que se me ocurre que podría haber estado sobre un escenario si el cuerpo judicial no le hubiera puesto esposas. Pensativo y distraído, Voz de Pito aprieta el bolígrafo contra la barbilla y le mete y saca la punta—. A ver si me estoy enterando bien, ¿quieres decir que el robo de tu casa tiene que ver con el cofre de oro?

—Más de uno llegaría muy lejos para lograrlo.

—¿Quién? —pregunta.

—No lo sé —respondo—. ¿Comerciantes del mercado negro internacional? ¿Coleccionistas de arte? ¿Investigadores corruptos?

—Pero no corremos ese riesgo mientras esté seguro en la cámara acorazada de la universidad, ¿no es verdad? —Me mira desafiante.

—No creo que pueda haber ninguna otra razón lógica del robo de mi disco duro.

—¿Porque tenías almacenada información sobre el cofre en tu ordenador?

—¡No la tenía! Pero habrán creído que sí; no veo ninguna otra explicación.

El incrementa el ritmo con el que juega con su bolígrafo.

—¿Qué piensas tú?

—Debían de suponer que yo tenía datos sobre el cofre en el ordenador. Y que los archivos estaban bien ocultos, de modo que iban a necesitar tiempo para encontrarlos. No se me ocurre ninguna otra causa para que se lo hayan llevado.

—¿Por qué han cogido sólo el disco duro?

—¿No deberías preguntarle eso a los ladrones?

—Pero ¿qué crees tú?

—Quizás esperaban que no lo echara en falta tan rápidamente.

—¿Tenías alguna otra cosa en el disco que pudiera interesarles?

—¿Mis poemas?

—O fotos de adorables niños desnudos en la playa. —Su voz rezuma dulzura. Es de esos que siempre piensan lo peor de la gente que, como yo, es distinta. ¡Será cabrón! Me entran ganas de sacar toda el agua del acuario verde agua en el que sin duda pasa sus largas y solitarias noches.

—Yo creía que os había llamado por un robo —le digo en tono irónico—; no tenía ni idea de que me estuvieran investigando por pedofilia.

—La policía ha recibido una denuncia contra ti —anuncia, y posa indolentemente sus ojos de pez sobre mi cara para sondear mi reacción.

Primero me quedo paralizado. Niego incrédulo con la cabeza.

—¿Alguien me ha denunciado a mí? ¿A mí?

—Ya te lo he dicho.

—¿Por pedofilia? ¿O por comerciar con pornografía en la red?

—No, no me estás entendiendo. Por el robo del cofre de oro.

Suena el timbre de la puerta. Insistentemente. Como si alguien pretendiera atravesar la pared con el dedo. Nos miramos. Me levanto y voy a abrir.

En el pasillo está el profesor Llyleworth junto con su viejo amigo y compañero King Kong.

Al principio se limitan a mirarme con rabia, en silencio.

—¡Idiota! ¿Dónde está? —exclama al fin el profesor Llyleworth.

En realidad no es una pregunta, sino una orden.

—¡Entrad, entrad! ¡Por favor, no os quedéis ahí fuera pasando frío!

Algo confusos por mi amabilidad fingida, atraviesan el umbral. Llyleworth primero, King Kong aún más dudoso, como si esperase la siguiente orden de Llyleworth, que probablemente sea romperme los dedos y arrancarme las uñas, una a una, hasta que les entregue el cofre.

Entonces ven a los dos polis.

—Tío policía —le digo con alegría, y luego lo traduzco—: Uncle police! —Bjørn, el intérprete simultáneo.

Los agentes los miran con indiferencia hasta que les explico quién es Llyleworth.

—Así que tú eres el profesor Graham Llyleworth —dice Voz de Pito en un inglés modélico al tender la mano hacia él—. Un placer saludarte.

—El placer es mío —responde, y le estrecha la mano.

Intentó evitar que se me abra la boca de sorpresa, pero no estoy seguro de tener éxito.

—¿Habéis conseguido sacarle algo? —pregunta el profesor Llyleworth.

El policía pasa la vista del profesor a mí y de nuevo a él.

—Asegura que el cofre está en la cámara acorazada de la universidad.

Llyleworth frunce el entrecejo.

—Conque sí, ¿eh? ¿Eso dice?

—¿Qué es lo que está pasando aquí? —pregunto, aunque intuyo la respuesta.

—Has robado el cofre —afirma el profesor.

—Escucha —le digo al policía—. ¡Pensaban sacarlo del país! Sin permiso. ¡Tenían planeado robarlo!

Se produce un breve silencio.

—Según entiendo —empieza el policía despacio—, el profesor Graham Llyleworth dirige las excavaciones del monasterio de Vaerne.

—Sí.

—¿No sería un poco extraño que planease robar lo que él mismo encontró?

—Eso precisamente es lo que…

—¡Espera! —Saca uno de los documentos del que he visto copia en casa de Caspar—. Éste es el permiso de la Dirección General de Patrimonio Histórico…

—¡No lo entiendes! —lo interrumpo—. Estábamos buscando un castillo circular. ¡Lee la solicitud! Pidieron permiso para localizar un castillo circular. ¡Nunca dijeron nada de que quisieran encontrar un cofre de oro!

El policía ladea la cabeza.

—¿Así que los arqueólogos saben de antemano lo que están buscando y lo que van a hallar?

—¡No! ¡No exactamente! ¡Pero el profesor en realidad iba tras el cofre! ¡Todo el rato! ¡El cofre de oro! ¡El castillo circular era un farol! ¡Quería dar con el cofre y sacarlo del país! ¿No lo entiendes? ¡El castillo circular era una coartada!

El hombre no dice nada. Llyleworth no intenta protestar.

El silencio es efectivo. Yo mismo oigo el tono histérico que han dejado mis palabras.

—Agentes —dice Llyleworth del modo más cálido y profesoral—, ¿podríamos hablar a solas?

Conduce a los dos guardias a la cocina. A través de la puerta de cristal veo que les da su tarjeta de visita. Es diminuta, pero la larga lista de títulos académicos pesa una tonelada en las pezuñas del policía.

Llyleworth les está explicando algo. Ellos lo escuchan con devoción. Voz de Pito me mira con sus ojos de pez. La boca se le abre y se le cierra sin que salga ningún sonido.

Después de un rato vuelven a entrar. Llyleworth le hace una seña a King Kong, que se le acerca como si estuviera tentándolo con un racimo de plátanos.

—Habría insistido en que registraran tu piso —me dice el profesor—, pero no creo que seas tan inconsciente como para tener el cofre en tu casa.

—Eso sólo lo sabes porque tus chicos lo habrían encontrado cuando han venido a buscarlo.

—¿Así que admites que está en tu poder? —pregunta el policía.

—Yo no admito nada de nada.

—Estaremos en contacto —concluye Llyleworth (no sé si sus palabras van dirigidas a mí o al policía) y se lleva consigo a King Kong.

—Bueno, bueno, bueno —dice Voz de Pito, y se mete el formulario en la cartera.

—¿Qué os ha contado el profesor?

Se limita a mirarme como si fuera un pobre hombre con problemas. Cosa que en realidad soy.

Van hacia la entrada.

—Beltø —empieza Voz de Pito, y carraspea—, la policía tiene razones para creer que el cofre está en tu poder.

—¿Es una pregunta o una acusación?

—Yo te aconsejaría que colaboraras con nosotros.

—Haré lo que sea necesario para salvar el cofre de los cacos.

Se queda un rato meditando sobre mi respuesta.

—¿Qué va a pasar ahora? —le pregunto.

—A causa del especial carácter del caso, tengo que conferenciar con mis superiores antes de que podamos proseguir la investigación y valorar la posibilidad de presentar cargos.

—¿Y qué ocurre con el robo del piso?

—Si es que ha habido tal.

—¿Archivado por falta de pruebas? —propongo.

—Tendrás noticias nuestras.

Suena a frase hecha que ensayan los alumnos ante el espejo del aula de la Escuela de Policías.

Una mentira tan extendida y flagrante que apenas puede considerarse una mentira, sino más bien como una frase en línea con «Te llamo un día de éstos» o «De esta vez no pasa que nos veamos».

Les abro la puerta y me quedo en el umbral hasta que baja el ascensor. Desde el balcón los sigo con la mirada cuando se dirigen al coche. Del piso de Rogern suben tronadores ritmos de bajo.

Un delito exige que haya una transgresión de la ley, una víctima. En este caso no hay ninguna de las dos cosas.

Estoy prisionero en un círculo de contradicciones. Intento evitar un delito que no se ha cometido, ni en sentido judicial ni en sentido práctico. En el que no hay ninguna víctima. Un delito que, estrictamente, no afecta a nadie en absoluto. Lo único que justifica mi intervención es la Ley de Protección del Patrimonio. Un tecnicismo, un conjunto de párrafos desordenados. Nadie es propietario del cofre. Lleva ochocientos años enterrado, como un diamante oculto en el fondo de la grieta de una montaña, como una veta de oro escondida. Podría haber permanecido allí otros ochocientos años si el profesor Llyleworth no hubiera sabido dónde excavar.

No deja de resultar irónico que yo sea el criminal.

La noche es clara, templada y está llena de una callada felicidad. Sobre los setos de nísperos cuelgan nubes y diminutos mosquitos. De los aspersores surge una leve llovizna. Aparco a Bola sobre una rayuela de tiza, a la sombra de una cúpula de follaje. A través del techo abierto inhalo los aromas de la hierba recién cortada, las parrilladas y el crepúsculo.

Subo caminando por un estrecho sendero y abro una verja de hierro forjado que necesita que alguien le engrase los pernos.

La gravilla cruje bajo mis pies. Asciendo la escalera de pizarra. El timbre repica, «dang-dong», con un tono profundo y digno, como en una catedral de la Edad Media. Pasa un rato hasta que abre. Miro el reloj. Son casi las siete. Supongo que habrá tenido que cruzar varias salas de baile.

Lleva puesta una bata con un monograma en el bolsillo de la pechera. Se ha peinado el cabello canoso con agua. En la mano tiene una copa de coñac. No dice ni una palabra. Me mira estupefacto.

Lo sabe. Lo advierto en su mirada. Sabe lo del cofre. Y todo lo que ha pasado.

—¿Bjørn? —suelta finalmente, como si acabara de caer en la cuenta de quién soy.

—¡Sí, señor! Aquí me tienes.

Por alguna razón me siento como un mensajero retrasado o como un sirviente rebelde. Le digo:

—He de hablar contigo.

Me deja entrar. El aliento le huele a coñac Martell. Cierra la puerta tras de mí y echa la llave.

Nunca he visto a la mujer de Frank Viestad, el director del instituto, pero he hablado muchas veces con ella por teléfono. Siempre parece encontrarse al borde de la histeria. Aunque sólo llame por la comida. Ahora está en medio de la alfombra de la entrada, expectante, con las manos sobre el pecho. Tiene veinticinco años menos que él y sigue siendo una mujer bella. Nunca deja de sorprenderme que estudiantes atractivas y con talento se enamoren de sus canosos maestros. Claro que yo debería ser el último en juzgar.

¿Cómo conseguirá que pasen los días en esa casa blanca dentro de un gran jardín? Nuestras miradas se cruzan durante un segundo o dos; no necesito más para penetrar su mundo de arrepentimiento, tedio y amargura. Le sonrío cortés cuando Viestad me conduce por delante de ella. Ella me sonríe a su vez. Es una sonrisa que fácilmente podría inducirme a pensar que le gusto.

De las paredes cuelga obra gráfica de Espolín Johnson y coloridas acuarelas con firmas ilegibles. Pasamos ante una pequeña habitación a la que Viestad suele referirse como la biblioteca. Una araña tintinea con alegría.

El despacho de su casa es exactamente tal y como me lo había imaginado. Librerías repletas. Escritorio de caoba. Cajas de cartón marrón y bolsas de plástico transparentes con objetos dentro. Un globo terráqueo. Donde alguna vez debió de haber una máquina de escribir Remington negra, le ha hecho sitio a un elegante ordenador iMac.

—Mi cueva —dice con timidez.

Por la ventana tiene vistas al jardín de manzanos y al vecino, con pinta de llamarse Preben y a quien parecen importarle una mierda los asmáticos y el efecto invernadero, ya que, sonriente, amontona hojarasca sobre una hoguera de broza.

El director Viestad me acerca una silla estilo dragón de respaldo alto en la que me siento. Él se acomoda detrás del escritorio.

—Supongo que sabrás por qué estoy aquí —empiezo.

Compruebo por su expresión que estoy en lo cierto. Viestad nunca ha sido un buen actor; en cambio, se lo considera un buen director para el instituto y como tal se ha hecho popular. Es ordenado, consciente de sus responsabilidades y leal. Y respeta a los estudiantes.

—¿Dónde has escondido el cofre, Bjørn?

—¿Qué sabes tú de eso?

—Prácticamente nada.

Lo escruto.

—Es verdad. ¡Nada! —repite.

—¿Y por qué preguntas por eso?

—Lo robaste del despacho de tu padre.

Siempre se ha referido al profesor Arntzen como mi padre, a pesar de que le he pedido que deje de hacerlo.

—La pregunta acerca de quién lo robó está extremadamente abierta —afirmo.

Él inclina la cabeza.

—Bjørn, tienes que devolverlo.

—Además, no es mi padre.

Sus ojos adquieren una expresión de cansancio.

—¿Un coñac? —pregunta.

—He de conducir.

Va a buscar una botella de mosto de manzana y un vaso, me sirve y se vuelve a su silla. Se echa hacia atrás y empieza a darse un masaje en los ojos con la punta de los dedos. Alza su vaso hacia mí y brindamos.

—Cuando llegué a la universidad —comienza—, no tardé en aprender que hay ciertas cosas contra las que es inútil luchar. Los molinos de viento, ya sabes. Las fuerzas académicas y las verdades. Los dogmas científicos. No hacía falta que lo entendiera, no hacía falta que me gustara, pero me di cuenta de que había ciertas cosas que eran más grandes que yo. Algunas son mayores de lo que puedas imaginar.

No entiendo del todo adónde quieres llegar.

—¿Crees en Dios? —me pregunta.

—No.

—De todos modos, seguro que entiendes que los cristianos crean en Dios sin comprender su omnipotencia.

La conversación ha tomado un curso que me confunde.

—¿Estás intentando decirme que esto tiene algo que ver con el mito del cofre de los secretos sagrados? —inquiero—. ¿O con el manuscrito Q?

La pregunta le afecta como un impulso eléctrico en el cerebro. Se incorpora en la silla.

—Escúchame —dice—, esta historia no es tan sencilla como crees. ¿Alguna vez has hecho uno de esos puzzles de Revensburger de cinco mil piezas, ésos con una foto de un bosque, un castillo y un cielo azul? Ahora mismo sabes lo suficiente para juntar tres piezas, pero todavía te faltan cuatro mil novecientas noventa y siete para tener una visión de conjunto.

Me quedo mirándolo fijamente. De vez en cuando mis ojos rojizos tienen un efecto hipnótico, hacen que la gente diga más de lo que había pensado decir.

—Sí —continúa—, el viejo mito sobre el cofre sagrado os una parte de la totalidad. Y, sí, el octógono es otra parte de la totalidad.

—¿Qué totalidad?

—No lo sé.

—Han entrado por la fuerza en mi casa. ¿Tampoco sabías eso?

—No, no lo sabía. Pero el cofre es muy importante paro ellos, eso debes entenderlo. Más de lo que puedas suponer.

—Sólo me pregunto por qué.

—Eso no puedo decírtelo.

—¿Porque no lo sabes? ¿O porque no quieres?

—Ambas cosas, Bjørn. He jurado no revelar nunca lo poco que sé.

Lo conozco lo bastante bien como para saber que un juramento es algo que se toma muy en serio.

Fuera, en algún sitio del vecindario, un cortador de césped eléctrico enmudece. Hasta ahora que desaparece el ruido que produce no me he percatado de él. De inmediato el silencio empieza a extenderse y a llenar la habitación.

—Pero puedo decirte lo siguiente —continúa—: debes devolver el cofre. ¡Tienes que hacerlo! A mí, si quieres. A tu padre. O al profesor Llyleworth. No pasará nada. No habrá reprimendas. Ni críticas. Ni denuncias. Te lo prometo.

—Me han denunciado.

—¿Ya?

—Desde luego. La policía ha estado en mi casa fisgando.

—El cofre es muy valioso.

—Pero yo no soy un criminal.

—Ellos tampoco.

—Han entrado por la fuerza en mi casa.

—Y tú has robado el cofre.

Deuce.

—¿Por qué les concediste el permiso? ¿De verdad que para excavar? —pregunto.

—En sentido estricto, fue el director general de Patrimonio quien se lo dio. Nosotros no éramos más que la instancia de consulta.

—Pero ¿por qué se les concedió?

—Bjørn… —Suspira—. Estamos hablando de laSIS. Michael MacMullin. Graham Llyleworth. ¿Íbamos a decirles que no a los arqueólogos más destacados del mundo?

—¿Conoces bien a Llyleworth?

—Hace ya algunos años que lo conozco. —Su voz insinúa algo más—. Pareces estar llevando a cabo una investigación en toda regla.

—No necesito esforzarme mucho. Por lo visto, todo el mundo sabe un poco. Si hablo con la suficiente gente, quizá consiga entender de qué va este asunto.

El ríe entre dientes.

—Supongo que no es ninguna casualidad que se llame investigar tanto a lo que hacen los detectives como a lo que hacen los científicos. ¿Con quién has hablado hasta ahora?

—Entre otros con Grethe.

—¡Ella sabe lo que se dice!

—¿A qué te refieres?

—Estuvo muy activa en Oxford. En muchos sentidos. —Me echa una mirada rápida—. Estaba como profesora invitada y tutora cuando tu padre, tu verdadero padre, escribió su trabajo con Llyleworth y Charles DeWitt. —Se estremece. Sigue con la mirada una mosca hasta el techo.

—Es un hallazgo noruego. Sea lo que sea lo que haya en el cofre y venga de donde venga, es y seguirá siendo un hallazgo noruego. Y es a Noruega a quien pertenece.

Viestad toma aire.

—Eres como un pequeño terrier furioso, Bjørn. Que le está ladrando a un bulldozer. Que no comprende contra lo que está luchando.

Sonríe.

—¡Qué indignación tan juvenil y autocomplaciente! Pero no captas el conjunto.

—¡Al menos conozco la Ley del Patrimonio! Que prohíbe sacar objetos arqueológicos noruegos del país.

—Eso no hace falta que me lo expliques. ¿No sabías que colaboré con la comisión que estudió el caso antes de que el Parlamento votara la ley? Conozco al dedillo todos y cada uno de los párrafos.

—Entonces deberías saber que lo que Llyleworth intentaba hacer va contra la ley noruega.

—No es tan sencillo. Es una casualidad que el cofre haya sido encontrado en este país. El cofre no es noruego.

—¿Cómo explicas eso?

—¿No podrías confiar en mí y devolverle el cofre a tu padre?

—¡Arntzen no es mi padre!

—Pues a Llyleworth, entonces.

—¡El profesor Llyleworth es un gilipollas!

—¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué soy yo?

—No lo sé. Ya no sé qué pensar de nadie. ¿Qué eres tú?

—Una pieza. —Viestad golpea la mesa con los nudillos—. Yo no soy más que una pieza. Todos lo somos. Piezas insignificantes.

—¿De qué juego?

Vuelve a llenarse el vaso. Veo de pronto, por primera vez en todos estos años que llevamos trabajando juntos, por qué tantas de sus estudiantes se enamoran de él. Cuando no presenta ese aire enfurruñado, como cansado de la vida, su aspecto es el de alguna estrella indeterminada del cine americano de entreguerras. Tiene una barbilla potente, los pómulos altos, las cejas semejantes a dos arco iris sin color. Sus ojos son oscuros y de mirada profunda.

—Un juego que no es ni para ti ni para mí, Bjørn.

Su repentina familiaridad me incomoda. Hago como si tosiera.

—Tengo algunas preguntas —digo.

Calla y me mira con expresión interrogante.

—¿Cómo supo el profesor Llyleworth dónde excavar para encontrar el octógono?

—Halló un mapa —responde—. O nuevos datos.

—¿Por qué sostenía que estábamos buscando un castillo circular?

—Porque así era. Fue construido alrededor del año novecientos setenta.

—¿Y lo que buscábamos era el octógono?

—Sí.

—¿Y Llyleworth sabía que había un cofre oculto en él?

—Es de suponer.

—¿Sabías que es de oro?

Su reacción revela que lo ignoraba.

—¿Qué sabes de Rennes-le-Cháteau? —pregunto.

Parece sinceramente sorprendido.

—No mucho —contesta—. Es un pueblo francés de montaña donde el supuesto hallazgo de unos pergaminos ha despertado el interés seudocientífico.

—¿Así que no sabes nada de un tesoro histórico?

La expresión de su cara muestra un aturdimiento creciente.

—¿Tesoro? ¿Quieres decir en Rennes-le-Cháteau? ¿O en el monasterio de Vaerne?

—¿Sabe Llyleworth lo que hay en el cofre?

—Me preguntas sin parar, pero debes entender que yo soy una pieza todavía más pequeña que las demás. Esa diminuta pieza azul de la parte superior derecha del puzle. La que sólo está ahí para completar la imagen del cielo. —Se inclina riéndose sobre el escritorio—. Bjørn… —añade con voz queda, y entonces suena el teléfono. Contesta con un tajante—: ¿Sí?

El resto de la conversación transcurre en inglés. No, no sabe. Luego dice yes varias veces, y en sus ojos percibo que uno de esos yes responde a la pregunta de si no estaré por casualidad con él en esos momentos. Cuelga. Me pongo de pie.

—¿Ya te vas? —pregunta.

—Tienes invitados, ¿verdad?

Él rodea la mesa y posa una mano sobre mi hombro.

—Confía en mí. Devuelve el cofre. No son unos criminales. No son malos. Tienen sus motivos. Créeme. Tienen sus motivos. Éste no es un juego para gente como nosotros.

—¿Gente como nosotros?

—Sí, gente como nosotros, Bjørn —repite.

Me acompaña hasta la entrada, sin quitarme la mano del hombro. Quizás esté considerando la posibilidad de retenerme por la fuerza. Pero cuando le aparto la mano, no se resiste. Se queda en el umbral, mirándome mientras me alejo a toda prisa.

Tras una ventana del segundo piso —estoy convencido de que es el dormitorio— su mujer me despide con la mano. Al bajar hacia el Bola, fantaseo con que me está llamando y no despidiéndose de mí. No siempre tengo la realidad igual de bien agarrada.

Una habitación blanca de tres por cuatro metros. Una cama. Una mesa. Un armario. Una ventana. Una puerta. Fue mi mundo durante seis meses.

Al principio, durante el tiempo que pasé en la clínica, no asomé la nariz fuera del cuarto. Permanecí largos períodos sentado en la cama, o en el suelo, meciéndome, con la cara entre las piernas y los brazos sobre la cabeza. No tenía fuerzas para mirar a los ojos a las enfermeras que acudían con los medicamentos en pequeños vasos de plástico transparente. Cuando me pasaban la mano por el pelo, yo me encogía como una anémona de mar.

Todos los días a la misma hora me llevaban con el doctor Wang, que hablaba sabiamente sentado en su silla. Transcurrieron cuatro semanas hasta que levanté la vista y lo miré a los ojos.

Pero él seguía hablando, y yo lo escuchaba.

Después de cinco semanas lo interrumpí:

—¿Qué es lo que tengo?

Él solía decir que había que buscar en la infancia.

Muy original.

—En la infancia te formas como persona —decía—. Es entonces cuando la vida sentimental se coloca en su sitio en el cerebro.

—Yo fui un niño feliz —le respondía.

—¿Siempre? —me preguntaba el doctor Wang.

Le conté que había crecido como un príncipe mimado en un palacio de seda y terciopelo.

—¿Nunca pasó nada doloroso?

—Nunca —mentía yo.

—¿Te pegaban?

»¿Abusaron de ti? —preguntaba.

»¿Abusaron sexualmente de ti? —preguntaba.

»¿Te encerraban en cuartos oscuros?

»¿Te decían cosas malvadas?

»¿Te molestaban?

Matraca, matraca, matraca…