CUANDO los treinta jinetes dirigidos por el príncipe Ratala, bajo bandera de Demónicus, se acercaron al castillo de Émedi, se dieron cuenta de que, desde lejos, varias patrullas emedianas los vigilaban.

Los recién llegados se detuvieron a una distancia prudencial y esperaron, con gesto arrogante, a que algún oficial de la reina se acercara a hablar con ellos.

—Traemos un mensaje de nuestro señor Demónicus para vuestra reina —informó Ratala al hombre que se acercó—. Se lo contaré en persona.

Dos jinetes partieron inmediatamente hacia el castillo mientras los demás cercaban al grupo de Ratala, atentos por si traían alguna intención oculta. Les pidieron que mantuvieran las manos alejadas de las armas y les advirtieron que no permitirían ninguna falta de respeto a su señora.

Los emisarios volvieron poco después escoltando a la reina, que traía consigo la espada de plata y montaba su espléndido caballo de guerra.

Protegida por su escolta personal y algunos caballeros, se acercó hasta el lugar del encuentro. Arturo, Arquimaes y Crispín también la acompañaban.

—¿Qué buscáis en mis tierras, hombres de Demónicus? —preguntó Émedi con tono autoritario.

—Venimos a arrestar a ese cobarde que se hace llamar Arturo Adragón —respondió el príncipe Ratala, señalándole—. Ha herido gravemente a Demónicus y ha abusado de nuestra hospitalidad.

—Arturo Adragón es mi invitado y no se lo entregaré a nadie. No abandonará esta fortaleza.

—Ha rehuido un combate que tenía pendiente conmigo, ha atacado a traición a nuestro señor Demónicus, ha despreciado a nuestra princesa Alexia y ha robado uno de nuestros dragones… ¡Queremos venganza!

—¿Me convertiréis también en una bestia humana? —preguntó Arturo, indignado por las palabras de Ratala.

La reina levantó la mano para silenciarle.

—No entregaré a Arturo —dijo con firmeza—. Es mi última palabra.

—Entonces, señora, os informo de que mi señor Demónicus enviará a su ejército para apresarle. Si es necesario, arrasaremos vuestro castillo y vuestras tierras. Debéis prepararos para una terrible guerra que os costará cara.

—Decid a vuestro amo que no tenemos miedo. Que estamos preparados para defender el derecho a proteger a nuestros invitados. La reina Émedi no traiciona a sus amigos.

—Se lo haré saber. Podéis estar segura de que la furia de Demónicus será tan poderosa como una tormenta. Nadie quedará vivo en vuestros dominios —amenazó directamente el príncipe Ratala—. Emedia será arrasada.

—Partid antes de que os haga encerrar en mis mazmorras para haceros pagar vuestra insolencia —le ordenó la reina—. Decid también a vuestro amo que no temo su furia. Tengo caballeros y soldados valientes que sabrán defender mi reino con su vida. No le resultará fácil invadir esta tierra.

—Todo el mundo sabe que no tenéis ejército. No disponéis de fuerza suficiente para oponeros al ataque de Demónicus —respondió Ratala con arrogancia—. Además, permitidme que recuerde a este cobarde que tiene un combate pendiente conmigo. Y que lo celebraremos, tanto si le gusta como si no. Le mataré con mis propias manos.

Arturo se disponía a hablar, cuando la reina levantó nuevamente el brazo, dando por terminada la entrevista. Los hombres de Demónicus comprendieron que había llegado la hora de partir. Dieron la vuelta con sus monturas y se marcharon por donde habían venido, escoltados por los vigías emedianos.

La reina esperó pacientemente hasta que se perdieron de vista. Entonces, la comitiva real volvió al castillo con tranquilidad, pero con una sombra de temor en el corazón. La amenaza de ser atacados por los salvajes guerreros de Demónicus no era una amenaza vana, y todos lo sabían.

Arturo no podía quitarse de encima un cierto sentido de culpabilidad, ya que la guerra que se avecinaba se iba a producir en parte por su culpa. Todo lo que Ratala había dicho sobre él era cierto; y eso le reconcomía el corazón. Sobre todo le dolía haber hecho daño a Alexia, en quien no había dejado de pensar ni un solo momento. Cada noche soñaba con ella.

* * *

Alexia se había sentado al lado de su padre, Demónicus, que estaba siendo atendido por los magos hechiceros expertos en curación de heridas producidas por fuego. Le observó con una gran pena, pues le adoraba, y no pudo evitar sentir cómo el odio hacia Arturo se apoderaba de ella. Un odio que sustituía a la admiración que le había profesado desde que lo conoció.

Recordó con nostalgia los extraordinarios momentos que había pasado a su lado. Todavía guardaba en su memoria el día en que Arturo mató al dragón en el barranco, o el día en que la había rescatado de la hoguera, en aquella maldita ciudad, y el posterior viaje hacia su reino, mientras le curaba su herida mortal… Una experiencia que le había ayudado a ver la vida de otra manera. Nunca había conocido a nadie con un corazón tan noble. Un corazón que la había deslumbrado.

—¡Júrame que matarás a Arturo Adragón! —exigió Demónicus, con la voz llena de odio, agarrándola del brazo con furia—. ¡Júrame que me vengarás!

Alexia abandonó los recuerdos y volvió a la realidad.

—¡Te lo juro, padre! —dijo—. ¡Te juro que tendrás la venganza que deseas!

—Quieres demasiado a ese traidor. Estoy seguro de que cuando llegue el momento, tu mano vacilará. ¡Tienes que desear la muerte de Arturo con rabia! —pidió Demónicus.

—¡Te aseguro que quiero matarlo, padre! ¡Es lo que más deseo en esta vida! ¡Arturo debe morir a mis manos!

—Tu voz revela que más que matarle, lo que querrías es besarle —se lamentó el Mago Tenebroso—. No me darás la venganza que ansío.

—¡Te lo juro, padre! ¡Te juro que lo mataré! ¡Te prometo que no temblaré cuando llegue el momento!

Demónicus, que sabía muy bien cómo tratar a su hija, se calló y esperó unos instantes.

—Mírame bien… Nunca volveré a ser el mismo. Mi cara está desfigurada y mi cuerpo apenas puede moverse —explicó después de toser varias veces y de arrojar algunas gotas de sangre por la boca—. Arturo Adragón es el culpable de mi desgracia y mi propia hija no va a ser capaz de vengarme.

Por primera vez en muchos años, los ojos de Alexia se llenaron de lágrimas. Sabía que estaba obligada a obedecer a su padre, pero su corazón le pedía otra cosa. Era demasiado joven para saber que cuando el amor se mezcla con el odio produce extraños sentimientos que no es fácil controlar.

—¡Puedes estar seguro de que cumpliré con mi deber! —afirmó la princesa, poniéndose en pie—. ¡Lo mataré sin vacilar! ¡Pagará caro lo que te ha hecho, padre! ¡Ya lo verás!

Más tarde, cuando salió de la habitación, se dirigió al patio de armas, pidió una espada, se puso la cota de malla y estuvo practicando durante algunas horas. Su profesor de esgrima recibió varios golpes que le hicieron pensar que aquello no era un ensayo, sino más bien el reflejo del deseo de matar a alguien. Conocía muy bien a la princesa y comprendió que estaba rabiosa, pero no sabía que esa rabia provenía de un lugar muy profundo. Alexia sentía furia hacia sí misma por tener que hacer algo que no quería hacer. ¡Si mataba a Arturo, se mataría a sí misma!

* * *

Émedi estaba reunida alrededor de una gran mesa de madera con su Consejo de Guerra, del que Arquimaes y Arturo formaban parte. La sala estaba decorada con grandes tapices que representaban escenas de las batallas más importantes. Batallas victoriosas que habían dado como resultado la formación del reino emediano.

Todo el mundo había oído hablar de la amenaza que Ratala había arrojado a la cara de su reina esa misma mañana, y ahora querían ver de cerca qué efecto había producido en su ánimo. Se rumoreaba que estaba arrepentida de haberse negado a entregar al joven ayudante del alquimista. Por eso estaban deseando escuchar sus palabras.

—Caballeros, sabéis que Demónicus ha amenazado seriamente con atacarnos. Debemos prepararnos para repeler su ofensiva. Estamos aquí para preparar una estrategia de defensa —anunció la reina con solemnidad.

Los fieles caballeros emedianos se mantuvieron en silencio y tragaron saliva. La reina, con gran entereza, tomó asiento en una gran silla de madera coronada con su blasón y los invitó a hablar.

—Quiero conocer vuestro parecer —dijo—. ¿Qué pensáis que debemos hacer?

—Tenemos pocas fuerzas de combate, majestad —dijo el caballero Montario, al cabo de un rato—. Lo único que podemos hacer es reunir a los campesinos y darles arcos y flechas para que maten a cuantos enemigos puedan.

—Los campesinos no están preparados para combatir contra un ejército bien organizado como el de Demónicus —objetó Leónidas—. Y apenas tenemos soldados. Este reino se ha mantenido desde hace años sin ejército.

—Sí, desde la Gran Batalla, nuestro ejército fue disminuyendo —reconoció la reina—. Creíamos que nunca más íbamos a necesitarlo. Probablemente hemos sido unos ingenuos.

—Ha llegado el momento de prepararnos para la batalla decisiva —explicó el caballero Puño de Hierro—. Demónicus invadirá este reino y expandirá su poder hasta donde sus fuerzas se lo permitan.

—Nos esclavizará y se apropiará de todas las riquezas de Emedia —añadió Montario—. Y no podemos hacer nada para impedirlo. Solo somos un puñado de caballeros y disponemos de pocos soldados. Apenas tenemos máquinas de guerra.

—Quizá podamos pedir ayuda a otros nobles. Están obligados a defender a la reina. Y podemos hacer acuerdos con el rey Frómodi y otros. Es posible que podamos formar un ejército de hombres de guerra —explicó Puño de Hierro.

—Nadie se aliará con nosotros —afirmó Leónidas—. Demónicus es un enemigo poderoso y siempre le han temido. No nos engañemos, estamos solos en esto.

Un oscuro silencio cruzó la sala y nadie se atrevió a contradecirle. Todos sabían perfectamente cuál era la situación real. Ningún noble y ningún rey se atrevería a levantar sus ejércitos contra el Mago Tenebroso. A estas alturas, todo el mundo sabía lo que Arturo le había hecho a Demónicus.

Arquimaes y Arturo cruzaron una mirada de complicidad.

—Quizá yo encuentre una solución —dijo el sabio, dando un paso adelante.

—¿Conoces a alguien que quiera ponerse de nuestro lado? —preguntó Puño de Hierro, con un tono irónico que irritó a Émedi—. ¿O acaso vas a formar tú el ejército que necesitamos?

—No es el momento de discutir entre nosotros —dijo la reina—. Todos estamos en el mismo bando.

—Cierto. Todos estamos en el mismo bando y somos fieles a nuestra reina, pero la culpa es de ese chico —insistió el caballero—. Ya lo dijo bien claro el enviado de Demónicus, si se lo entregáramos nos libraríamos del ataque.

—¿Propones que tu reina entregue a uno de sus amigos para librarse de la ira de un malvado? ¿Crees que tu reina es una mujer débil y miedosa que se arrodilla ante cualquiera que la amenace? —dijo con voz grave y solemne la soberana.

—No, mi señora. Os pido disculpas por mis palabras. Pero debemos reconocer que…

—Nadie, ni siquiera Demónicus, puede venir a decirnos lo que tenemos que hacer. Nosotros no entregamos a nuestros amigos, por muchos soldados que tengan y por muy peligrosos que sean. Si alguno de mis caballeros teme el ataque de Demónicus, le invito a que se una a sus fuerzas. Aquí solo queremos gente leal, valerosa y justa.

Las palabras de Émedi resonaron con tal fuerza y poseían tal vigor que nadie se atrevió a contradecirla. Arturo observó a los caballeros y comprendió que todos lucharían por su reina. Pero también asumió que eran demasiado pocos como para pensar en una victoria.

* * *

Morfidio recibió a Escorpio sin demasiado entusiasmo.

El antiguo espía de Benicius, que posteriormente se había puesto al servicio de Demónicus, no era precisamente un tipo del que uno pudiera fiarse. Después de que Alexia le retirara su confianza, obligándole a huir del reino Tenebroso, había decidido buscar un nuevo señor que estuviera dispuesto a pagar sus servicios… Y el nuevo rey Frómodi era un buen candidato.

—¿Qué vienes a ofrecerme, espía del diablo? —preguntó el nuevo rey—. Traicionaste a Benicius y espero que no pretendas hacer lo mismo conmigo.

—Te aseguro que no, mi señor Frómodi. Tengo noticias importantes. Demónicus se está preparando para atacar a la reina Émedi.

—¿Y a mí qué me importa? ¿Qué tengo yo que ganar? ¿O acaso después me atacará a mí?

—Demónicus es ambicioso y quiere conquistar todo el territorio que pueda. Ha prometido ser el dueño del mundo. Pero eso no es lo que importa. Lo que os interesa, mi señor, es que en el castillo de Émedi se ha refugiado un muchacho llamado Arturo Adragón, al que creo que conocéis bien… Y está acompañado de un alquimista llamado Arquimaes… al que conocisteis hace tiempo… cuando erais conde… O antes, incluso…

Morfidio sintió un estremecimiento que le recorrió todo el cuerpo. ¡Arturo y Arquimaes juntos! ¡Ahora tenía la oportunidad de vengarse de los que le habían hecho tanto daño y le habían humillado públicamente! Una ola de ira le invadió y se levantó de un salto. La imagen de Arquimaes se dibujó en su mente con tal claridad que se estremeció.

—¿Estás seguro de lo que dices? ¿Juras por tu vida que esos dos están en el castillo de Émedi?

—Con toda seguridad, mi señor. Demónicus ha amenazado con invadir sus tierras si la reina no le entrega al muchacho del que quiere vengarse.

—¿Por qué quiere vengarse?

—Le ha herido gravemente. Demónicus está postrado en la cama a causa de las heridas que Arturo le ha infligido. Dicen, además, que ha humillado y despreciado a la princesa Alexia. Demónicus está preparando su ejército para atacar a Émedi. Torturará a Arturo Adragón hasta que lamente haber nacido.

—¡Arturo es mío! ¡Los mataré a los dos con mis propias manos! —exclamó Morfidio con la mirada extraviada y exaltado por la locura que le poseía desde hacía meses y que avanzaba sin cesar.

—Entonces debéis apresuraros. Si no, Demónicus se adelantará, podéis estar seguro.

—¿Qué puedo hacer?

Escorpio sonrió maliciosamente. Ahora Morfidio estaba en sus manos y le pagaría todo lo que le pidiese si le daba la oportunidad de atrapar a ese diabólico muchacho.

—Me he portado bien con Demónicus y le he entregado a Herejio, del que se ha vengado con creces; pero su hija, Alexia, no me ha perdonado cierto desliz que cometí con ella y me ha arrojado de su reino. A mí también me gustaría vengarme… Juntos podemos obtener venganza y fortuna, mi señor Frómodi…

—Me pondré del lado de Demónicus y le daré mi apoyo a cambio de la vida de esos dos.

—No, mi señor, no es eso lo que nos conviene…, tengo otra idea…

* * *

Era tan temprano que apenas había gente levantada. Solo los pocos soldados que estaban de guardia pudieron ver cómo Émedi despedía a Arquimaes, a Arturo y a Crispín en el puente levadizo.

—Cuidaos mucho. Esto puede estar lleno de enemigos que nos espían —aconsejó la reina—. No dudarán en mataros.

—No os preocupéis, señora —respondió el sabio—. No permitiremos que nos impidan llevar a cabo nuestra importante misión. No fallaremos.

—Os prometo que volveremos sanos y salvos —añadió Arturo—. Nadie nos cerrará el camino.

—Y llegaremos a tiempo para participar en esa guerra —añadió Crispín—. No me la perdería por nada del mundo.

—Espero que no nos ataquen antes de que regreséis —deseó la reina.

—Desplazar un ejército cuesta mucho trabajo y lleva mucho tiempo —la tranquilizó Arquimaes—. Nosotros somos pocos y cabalgaremos con ligereza. Seguro que volveremos antes de que esos diablos asedien la fortaleza.

—Que la suerte os acompañe —deseó Émedi, envolviéndose en su gruesa capa para protegerse del frío—. Esperamos vuestro regreso con ansiedad.

Arquimaes y Émedi cruzaron una mirada que no escapó a Arturo. Era evidente que aquella separación les partía el corazón a ambos.

El sabio espoleó su caballo y sus dos acompañantes le siguieron. La reina se quedó esperando hasta que los perdió de vista. Entonces, con el corazón sobrecogido, volvió a entrar en el castillo y el puente levadizo se cerró tras ella.

SON las tres de la madrugada y todos están durmiendo. Metáfora se ha quedado a pasar la noche en la Fundación, con la excusa de que mañana tenemos que preparar los exámenes.

Me levanto sigilosamente, sin hacer ruido. Cojo mi mochila con todo lo necesario para llevar a cabo nuestra operación y salgo de mi habitación después de enviar un mensaje a Metáfora: «Ya estoy».

La espero en el descansillo y bajamos juntos hasta la planta baja. Menos mal que Adela no ha instalado todavía las cámaras de vídeo. Felizmente, por la noche la vigilancia se reduce a un coche patrulla que da vueltas constantemente por la calle, alrededor de la Fundación. Hace días que hemos comprobado el recorrido del coche y sabemos exactamente lo que tarda en hacer cada ronda, así que, si hemos calculado bien, nadie nos descubrirá.

Salimos al jardín y, pegados a la pared, nos acercamos a la puerta trasera del edificio. Después de abrir la cerradura con mucho cuidado, entreabrimos la puerta de madera y esperamos… El coche tarda poco en aparecer.

—Ahí está —susurró—. Haz el cálculo…

Mientras ella pone su cronómetro en marcha, yo hago una señal con la linterna: una larga, una corta, una larga, una corta… Ya está. Patacoja ha tenido que ver la luz que indica que la cuenta atrás acaba de empezar. Esperamos a que, dos minutos después, el coche vuelva a pasar.

—No volverá hasta dentro de cinco minutos —dice Metáfora.

—Bien, avisaré a Patacoja.

Espero medio minuto y lanzo otra tanda de señales: una larga y tres cortas seguidas.

Veo que Patacoja sale de un portal que hay en la acera de enfrente y viene directamente hacia nosotros. Un minuto, dos… ¡Ya está aquí! Con tiempo suficiente para entrar sin ser detectado por el vigilante, que aún tardará en llegar.

—¿Todo en orden? —pregunta cuando cierro la puerta tras él—. ¿Algún imprevisto?

—Todo está saliendo según nuestros cálculos —le informo.

—Bien, pues sigamos adelante con nuestro plan.

Amparados por la oscuridad de las sombras del muro, volvemos a entrar en el edificio. Miro mi reloj y veo que ya son las tres y media. El tiempo corre y no nos podemos descuidar.

Nos acercamos a la gran puerta que permite bajar a los sótanos y la abro con la llave maestra que he conseguido. Con el mayor sigilo posible la cruzamos y volvemos a cerrar desde dentro. Abro la mochila y les presto una linterna a cada uno.

—Es mejor no encender las luces y apañarnos con esto —les explico—. He traído más pilas, por si acaso; así que no hay problema.

Bajamos la escalera agarrados al pasamanos para evitar tropezones inesperados. Nos cruzamos con algunas ratas que, cuando nos ven, salen huyendo. Según descendemos notamos que la humedad es mayor.

—¿Hay algún pozo o corriente de agua por aquí? —pregunta Patacoja.

—Que yo sepa, no —respondo—. La humedad se debe a que esta zona lleva mucho tiempo cerrada.

Llegamos hasta la puerta del tercer sótano y nos detenemos delante de ella. Es grande, de madera con inscrustaciones de hierro, y tiene dos hojas.

—Es aquí. Esta puerta no se utiliza desde hace años y creo que nos va a costar trabajo moverla —les advierto—. Tendremos que empujar fuerte.

Giro el pomo después de abrir la cerradura y, ante mi sorpresa, la puerta se abre casi sola.

—Me parece que esta puerta se abre más a menudo de lo que tú crees —dice Patacoja—. Las bisagras ni siquiera han chirriado.

Metáfora está tan sorprendida como yo.

—Bueno, es posible que Sombra tenga que bajar algunas veces a guardar cosas —añado poco convencido—. O a hacer limpieza.

Abro de nuevo la mochila y saco una gran lámpara eléctrica con batería, que tiene una potencia de luz superior a nuestras tres linternas juntas. Cuando la enciendo podemos ver que estamos en una gran estancia repleta de libros y pergaminos antiguos. Cerca de las paredes hay escritorios medievales, como los que usaban los monjes en los monasterios. Sobre algunos veo que hay pergaminos abiertos.

—Oye, este tintero ha sido usado hace poco —observa Metáfora—. Fíjate…

—Ya te digo que Sombra puede haber venido a hacer algún inventario.

—Esto no es un inventario. Parece una fórmula matemática… o un crucigrama especial… Mira, hay letras escritas en filas cruzadas y en diagonal… ¡Son letras como las que comentaba tu padre, de esas que contienen signos secretos! ¡Escritura simbólica!

—Qué cosa más rara —digo, un poco sorprendido.

—Esa puerta de ahí enfrente guarda algo importante —dice Patacoja—. Es la más antigua de todas y tiene el símbolo de los alquimistas: un sol y una luna.

Nos acercamos e intentamos abrirla, pero resulta imposible. Saco el manojo de llaves que he cogido en la habitación de papá, pero ninguna sirve para abrirla.

—Me parece que no vamos a poder entrar —reconozco—. No hay llave.

—¿Me permites hacer una prueba? —pregunta Patacoja.

—Claro, mientras no rompas nada…

Se acerca y empieza a palpar el marco… Roza algunos relieves que sobresalen demasiado hasta que, de repente, exclama:

—¡Mira que soy idiota! Voy a dejar la muleta contra la pared, así que tenéis que sujetarme… Creo que esto va a ser más sencillo de lo que parece.

Entonces, cuando aprieta a la vez el sol y la luna, escuchamos un sonido seco que proviene del interior.

—Las llaves de los alquimistas no son como las nuestras —dice, empujando levemente las dos pesadas hojas de madera—. Esos tipos eran muy listos.

Asombrado, cojo la lámpara e ilumino la nueva estancia, un larguísimo pasillo repleto de cuadros y estatuas. Después de pensarlo un poco, decidimos entrar. Aunque es largo, se adivina que al final, hay otra puerta, pero, cuando nos acercamos, nos llevamos una gran decepción.

—No hay puerta, es un muro —corroboro, un poco decepcionado—. Hay que volver atrás.

—No, hay que encontrar la forma de desplazar este muro. Mira los bordes, esa pequeña ranura indica que se puede mover… ¡Es una puerta secreta!

Patacoja tiene razón, pero no hay nada a lo que agarrarse, nada que tocar o apretar. Es imposible abrirla.

—Tiene que haber algún mecanismo —insiste Patacoja, pasando las manos por todas partes, en busca de algún resquicio—. Tiene que haber…

Se detiene en seco. Mira al techo, levanta su muleta y aprieta una baldosa que parece más gastada que las que la rodean. ¡Clic!

El muro se desplaza hacia la derecha con una lentitud exasperante.

—Los mecanismos antiguos son así —explica Patacoja—. Funcionan con un sistema de pesas que hacen girar las ruedas dentadas. Son eficaces, pero muy lentos.

Casi un minuto después el paso está libre.

La luz nos muestra una estancia ricamente adornada con banderolas que cuelgan del techo; lámparas que ahora están apagadas; cuadros en las paredes; telas y bellos cojines que decoran un gran trono de piedra, rodeado de lanzas, espadas y escudos… En el centro hay un sepulcro de mármol blanco. ¡Un sarcófago medieval!

—Parece que hemos llegado al corazón de este sótano —dice Patacoja—. Esto es lo que la Fundación guarda. A esto se refería tu amigo Sombra.

Nos acercamos al sepulcro y lo observamos con atención. Está decorado con imágenes en relieve, cinceladas con gran habilidad. Un lateral tiene algunas letras grabadas, pero mantiene casi toda la superficie plana y lisa, como esperando a ser utilizada.

—Aquí hay un cuerpo yaciente —explica Patacoja—. Fijaos en esta figura.

Efectivamente, sobre el sarcófago hay una escultura de mármol blanco que representa a una mujer tumbada que mira al cielo con los ojos abiertos. Tiene las manos entrelazadas sobre el pecho. De su cabeza, sobre la que tiene una hermosa corona, salen largos mechones de pelo que cuelgan a su alrededor, como si fuesen rayos de sol. Lleva puesto un lujoso vestido repleto de pliegues que parecen olas, y la majestad de su postura hace pensar en una persona que medita, más que en una que está muerta. Paradójicamente, es la imagen de una persona que parece vivir con gran ilusión.

—Estoy segura de que podría levantarse si se lo ordenara —susurra Metáfora—. Parece que está esperando a que alguien se lo pida.

—Es cierto —añade Patacoja—. Da la impresión de que el artista fue capaz de recoger la alegría de vivir que esta mujer poseía entonces… Por cierto, ¿quién es?

Nos acercamos para ver la inscripción que hay en una placa que se encuentra sobre el lateral derecho. En letras similares a las que acabamos de ver en los pergaminos leemos:

AQUÍ DESCANSA LA REINA ÉMEDI, ESPOSA DE ARQUIMAES, MADRE DE ARTURO E INSPIRADORA DE ARQUIMIA. LOS TRES SE REENCONTRARÁN DE NUEVO AL FINAL DE LOS TIEMPOS.

Metáfora y yo nos miramos asombrados. Una reina que se llama Émedi, que tenía un hijo llamado Arturo y que era la esposa de Arquimaes. ¡Émedi también aparece en mis aventuras medievales! Ahora ya no hay duda de que mis sueños no son disparates.

Metáfora empieza a atar cabos, se acerca y me da un fuerte abrazo. Me hace sentir que lamenta todo lo que me ha dicho y que ahora cree mis fantásticos relatos.

—¡Soy una estúpida! ¡Siempre empeñada en hacerte poner los pies en el suelo! —exclama Metáfora, dándose cuenta de que ha estado equivocada durante mucho tiempo—. Lo siento mucho, Arturo.

—¿Me podéis explicar lo que pasa? —pregunta Patacoja—. Tengo la impresión de que me he quedado fuera de juego.

—Ya te lo explicaremos cuando tengamos tiempo —respondo—. Te aseguro que es muy largo de contar.

—Bueno, pues ya hemos empezado a descubrir el secreto del tercer sótano —dice Patacoja—. A partir de ahora será más apasionante.

—Antes de marcharnos quiero hacer unas fotos para estudiarlas —propongo—. Tardo poco.

Saco una cámara digital de la bolsa y fotografío el sarcófago desde todos los ángulos posibles. Cada foto que hago me asombra más y descubro detalles que me fascinan. Si hubiera algún sitio en el mundo que pudiera explicar mis sueños, sería éste, la tumba de la reina Émedi. Una reina de la que nadie había oído hablar y que, finalmente, parece que existió, que tuvo un reino, un esposo y un hijo… que podría ser yo.

Mientras hago las fotos, veo que Patacoja, llevado por su pasión de arqueólogo, estudia atentamente los ricos objetos que nos rodean. Creo que es lógico que quiera curiosear, ya que esto es algo que no se ve todos los días.

—Es mejor salir de aquí antes de que nos descubran —le apremio—. El vigilante llegará dentro de poco.

—Me gustaría quedarme un poco —pide Patacoja, absolutamente emocionado ante lo que está viendo—. ¡En mi vida había visto nada igual! ¡Es impresionante! ¡Es el sueño de cualquier arqueólogo!

—Ya volveremos otro día —digo—. Pero ahora debemos salir. No quiero ni pensar en lo que ocurrirá si nos descubren.

Finalmente me hacen caso. Abandonamos el tercer sótano después de haber ordenado todo para que nadie note nada, y salimos con el deseo de volver lo más pronto posible. Estamos seguros de que aún quedan muchas cosas por descubrir.

Poco después volvemos a la puerta de salida del jardín posterior y la abrimos para que Patacoja pueda salir sin ser visto.

—Ha sido una experiencia increíble —dice antes de salir al exterior—. Gracias por darme la oportunidad de vivir algo tan apasionante. Para un arqueólogo, esto es lo mejor de la vida.

Dejamos pasar el coche del vigilante un par de veces y, cuando llega el momento en el que su ronda va a ser más larga, Patacoja se desliza hacia afuera. Pegado a la pared, desaparece en dirección contraria y cruza de nuevo la calle.

Metáfora y yo volvemos al edificio principal y subimos en silencio por la escalera hasta la tercera planta. Haríamos demasiado ruido subiendo en ascensor.

—Bueno, varaos a dormir —me despido—. Ya hablaremos mañana.

—Déjame entrar un momento. Estoy tan emocionada que necesito hablar de esto contigo —dice, entrando en mi habitación.

Entonces, una vez dentro, me coge las manos y me mira fijamente a los ojos:

—Arturo, lo siento. Perdóname. He sido una tonta por no creerte. Ahora veo que estaba equivocada y comprendo que no exagerabas. Siento haberme negado a escucharte cuando…

—Pues todavía no te he contado lo mejor —digo—. Hay algo que me ha dejado el corazón helado.

—¿A qué te refieres? ¿Crees que de verdad eres hijo de una reina que existió hace más de mil años? ¿Crees que eso es posible? Ya sé que lo que hemos visto es asombroso, pero te recuerdo que esas cosas solo son producto de…

—Ven, acompáñame… Quiero que veas una cosa.

Salimos de nuevo de mi habitación y subimos por la escalera que va hasta la buhardilla que hay dentro de la cúpula central. Abro la puerta, entramos y quito la tela que cubre el gran cuadro de mi madre, que está colgado en la pared.

—¡Mira! ¡Fíjate bien!

Metáfora, que se queda blanca, se lleva las manos a la cara y susurra, casi sin darse cuenta de lo que dice:

—¡Es la reina! ¡Es tu madre! ¡Son ellas! ¡Santo cielo!

—Sí, pero hay una pregunta que me inquieta: ¿quién está dentro del sepulcro?

Metáfora me mira desconcertada. La incógnita que se abre ahora es tan profunda como un abismo. Y los dos estamos junto al borde, a punto de caer.

ARQUIMAES, Arturo y Crispín entraron en el valle de las montañas nevadas después de un viaje agotador. Estaban tan cansados que apenas se dieron cuenta de que una manada de lobos los acechaba desde las rocas que lindaban con un bosque cercano.

—Este paisaje me resulta familiar —dijo Arturo, reconociendo una enorme montaña blanca que sobresalía sobre la línea del horizonte—. Ya hemos estado aquí, ¿verdad?

—Sí, estamos en el valle de Ambrosia —respondió Arquimaes—. Más adelante la encontraremos.

—Pero Ambrosia ya no existe —dijo Crispín—. Los hombres de Demónicus la destruyeron.

—Lo que venimos a buscar no está destruido, te lo garantizo —afirmó el sabio—. Sobrevivirá por los siglos de los siglos.

—¿Qué puede haber en este extraño lugar, abandonado de la mano del hombre, que nos pueda interesar? —preguntó Arturo—. Aquí no hay vida, aquí no hay nada.

—No digas eso, Arturo. La vida emerge siempre, está en todas partes. Hasta los elementos más inesperados tienen vida propia. Es el milagro de la tierra.

Más tarde, una gran nevada los sorprendió y tuvieron que refugiarse en una cueva que encontraron entre las rocas. Encendieron un fuego y cocinaron unas alubias con carne que les devolvieron las fuerzas. Sabiendo que corrían el riesgo de ser descubiertos, durmieron con un ojo abierto y esperaron tranquilamente la llegada del amanecer. Por la mañana, el cielo estaba desprovisto de nubes y el sol les ofreció un día luminoso y dorado.

Después de tomar un pequeño desayuno, reemprendieron la marcha hacia la última etapa de su viaje.

Justo al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto, divisaron el lugar en el que, antaño, se había alzado Ambrosia, la abadía de los monjes calígrafos más hábiles del mundo.

—No sé si podré soportar ver los restos de Ambrosia —confesó Arturo—. Verla destruida y abandonada me destroza el corazón.

—Arturo, amigo, te aseguro que a mí me pasa lo mismo —le consoló Arquimaes—. Me gustaría saber qué ha sido de mis hermanos y de los monjes que no han llegado a Emedia.

Crispín, que no tenía un gran lazo afectivo con el monasterio, les escuchaba un poco sorprendido, ya que, para él, Ambrosia no había sido más que un montón de piedras que cobijaba a algunos monjes.

—Mira, maestro, ahí se alza el muro más alto de Ambrosia. Aún sigue en pie —advirtió Arturo, un poco después.

—Todavía quedan muros enteros sin destruir —reconoció Arquimaes—. Ambrosia estaba bien construida.

—Me parece que veo humo —dijo Crispín—. Pero no creo que sea del incendio. Ya ha pasado mucho tiempo.

Sorprendentemente, detectaron signos de vida cerca de las ruinas. Algunas personas habían construido cabanas, mientras que otras se habían refugiado entre las ruinas, que utilizaban como hogares.

—¿Ves lo que te decía? La vida siempre termina renaciendo. Donde el fuego arrasó un lugar de paz, ahora puede que se esté iniciando un próspero burgo —comentó Arquimaes—. Nunca se sabe.

—Hay que estar loco para levantar un poblado en este sitio tan aislado —dijo Crispín—. Esta gente no sabe lo que hace.

—¿Por qué no? Aquí hay todo lo necesario para vivir: tierra fértil, un río, aire sano… —explicó el alquimista—. En lugares más inhóspitos se han construido florecientes poblados. Es cuestión de dejar correr el tiempo… Además, su situación es estratégica, a salvo de ataques inesperados.

Los tres compañeros se detuvieron a medio kilómetro de las ruinas para no despertar sospechas y buscaron un lugar en el que instalarse. Cuando lo encontraron, al abrigo de un gran árbol, cerca del río, montaron una pequeña tienda con sus mantas. Después, descargaron a los caballos y Crispín se ocupó de darles algo de comer y de beber.

Una hora más tarde se dirigieron a la zona más poblada en busca de información. Allí pudieron comprobar que, efectivamente, familias enteras habían aprovechado las piedras, los muros y las vigas que no estaban totalmente calcinadas para instalar sus hogares.

—¿Quiénes son? ¿De dónde salen? —preguntó Crispín.

—Campesinos sin suerte, que ven una oportunidad de rehacer su vida. Gente sin recursos, perseguidos por el rey, desafortunados que no tienen donde vivir —explicó Arquimaes—. Vivimos en una época muy injusta. Hay demasiadas personas desamparadas y sin recursos.

—¿Y no tienen otro sitio mejor para instalarse?

—Sí, la cárcel o la esclavitud. Los reyes son demasiado ambiciosos y ni siquiera les permiten comer la hierba de los campos. Les impiden cazar, no les ceden ni un palmo de tierra, pero quieren tributos a cambio de su protección… Este valle está muy alejado y aquí nadie les impone castigos por pescar peces o cazar aves… Pueden plantar verduras y alimentar a su ganado en los pastos… Creo que estas ruinas son un regalo que el cielo envía a esta gente. Me alegra saber que Ambrosia ha tenido un final útil para muchas personas.

Tres hombres armados les cortaron repentinamente el paso. Arturo reconoció en seguida las inconfundibles armaduras y cascos de los soldados de Oswald que habían destruido Ambrosia.

—¡Alto ahí, viajeros! —dijo uno, que tenía una barba muy poblada—. ¿Qué buscáis aquí?

—Nada importante —respondió Arquimaes—. Estoy buscando a mi hermano, que era monje de ésta abadía. Quizás podáis indicarme si aún vive o dónde encontrarle.

—¿Cómo se llama tu hermano?

—Tránsito. Se llama Hermano Tránsito.

—¿El que hizo los garabatos?

—¿A qué garabatos te refieres? —preguntó Arquimaes.

—Nosotros no nos dedicamos a dar información, nosotros somos recaudadores —respondió un hombre que tenía un ojo tapado con una venda sucia—. Debéis pagar para estar aquí. Vuestros caballos han bebido agua y habéis acampado. Eso tiene un precio.

—Esta tierra pertenece a los monjes de Ambrosia —le recordó el sabio.

—Nosotros somos recaudadores. Todos los que pasan por aquí, tienen que pagar —insistió el hombre, agitando su larga lanza—. Cinco monedas de oro por cada uno… y lo mismo por los caballos.

—¡Treinta monedas de oro! —exclamó el alquimista—. ¿Es una broma?

—Si no pagáis, nos quedamos con vuestros caballos.

Arquimaes no respondió. Ya había notado que Arturo había permanecido en silencio, lo cual significaba que estaba tramando algo.

—¿Y a quién tenemos que pagar? —preguntó Arturo.

—A mí. Yo soy el tesorero —dijo el hombre de la barba.

—¿Y me darás un recibo?

—¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué me estás pidiendo?

—Un recibo. Ya sabes, yo te pago y tú me das un papel firmado que dice que te he pagado —explicó Arturo.

Los tres hombres estallaron en carcajadas. Les hizo mucha gracia que un muchacho envuelto en una capa oscura y sucia les pidiera un papel firmado, a ellos, que ni siquiera sabían leer ni escribir.

—¡Si no pagas te daré un recibo en forma de patada en el culo! —dijo el tercer hombre, que hasta ahora no había abierto la boca—. ¡Y a vosotros también!

Cuando vieron que Arquimaes daba un paso hacia atrás, creyeron que iban a pagar la cantidad que les habían pedido, pero tardaron poco en darse cuenta de su error.

Arturo desenfundó velozmente la espada que llevaba oculta bajo la capa y colocó la punta a medio centímetro de la garganta del barbudo; Crispín sacó un cuchillo de la manga y se preparó para lanzárselo al segundo, con el brazo en alto; Arquimaes desató el cordón de su túnica con tal rapidez que, antes de que el individuo que tenía delante pudiera reaccionar, se lo había enredado alrededor del cuello.

—Si queréis seguir con vida, marchaos ahora mismo —dijo Arturo, pinchando la garganta del capturado—. Marchaos sin mirar atrás. Y no volváis.

El prisionero de Arquimaes creyó que el alquimista no tendría fuerzas suficientes para retenerle, así que trató de liberarse del cordel e intentó clavarle su puñal en el pecho, pero calculó mal. Arquimaes tensó los músculos de sus brazos y apretó con tanta fuerza que lo estranguló sin darle tiempo a comprender que también un hombre de paz puede ser capaz de responder a una agresión.

Cuando los otros dos vieron el cadáver de su compañero tumbado en el suelo, decidieron rendirse y levantaron las manos.

—¡Nos vamos! —dijo el barbudo—. ¡No queremos líos!

—Si me entero de que volvéis a abusar de esta pobre gente, nadie en el mundo podrá salvaros de mi ira —advirtió Arturo—. ¿Lo habéis entendido? ¡Y llevaos a vuestro amigo!

Los dos individuos recogieron el cuerpo y se marcharon corriendo. Después de montar en sus caballos, se perdieron de vista en pocos minutos.

—Quiero saber a qué se refería ese rufián cuando dijo que Tránsito había hecho algunos garabatos… —comentó Arquimaes—. ¿Qué querría decir?

Algunas personas que habían visto lo sucedido se acercaron a ellos, inclinando la cabeza en actitud sumisa.

—Señores, queremos daros las gracias por librarnos de estos bandidos —dijo un hombre, que venía acompañado de un chiquillo.

—Estaremos mejor sin ellos —aseguró una mujer de aspecto demacrado—. Eran unas bestias que se aprovechaban de su fuerza.

—Sí, menos mal que los habéis echado. Os daremos comida y todo lo que queráis —ofreció un anciano, al que le faltaba un brazo.

—No queremos nada —rehusó Arquimaes—. Eran unos ladrones y los hemos expulsado, como era nuestro deber.

—Eran peores que los lobos —explicó una anciana—. Nos estaban devorando. Cada día querían más. Eran insaciables.

—Explícate, mujer —pidió el sabio.

—Les pagábamos para que nos protegieran de ellos mismos. Les dábamos de comer y se cubrían con nuestras ropas. Se llamaban a sí mismos guardianes.

—¿Guardianes? ¿Guardianes de qué?

—De este lugar. Decían que eran la ley y el orden. Decían que iban a organizar nuestras vidas y que todo esto era suyo.

—¡Menudos bribones! —estalló Arturo, indignado por la actitud de los bandidos—. ¡Ni siquiera dejan en paz a la gente que no tiene nada! ¡Sabandijas!

—¿Podemos hacer algo por vosotros? —preguntó la anciana.

—Buscamos al hermano Tránsito —dijo Arquimaes—. ¿Sabéis algo de él?

—¿El de los garabatos?

—¿Qué garabatos? ¿A qué garabatos te refieres?

—Seguidme y os los enseñaré.

La anciana les llevó hasta el gran muro que aún se mantenía en pie. Iba despacio, debido a una grave cojera que la hacía tambalearse a cada paso. Finalmente, después de rodear la pared, levantó la mano y dijo:

—Éstos son los garabatos que hizo Tránsito antes de marcharse.

Los tres compañeros elevaron la vista y observaron cómo sobre la cara del muro, que hasta ese momento se había mantenido oculta a sus ojos, había unas letras escritas en grandes caracteres que podían leerse desde lejos. Arquimaes descifró el texto y su rostro palideció dramáticamente.

—¿Qué pone ahí? —preguntó Crispín—. ¿Qué significan estas letras?

—Léelo tú, Arturo —pidió Arquimaes, con la voz quebrada, alejándose.

Mientras Arquimaes, absolutamente abatido, se retiraba, Arturo leyó para Crispín, con voz alta y clara:

—Pues verás, dice así: «Aquí se elevó la abadía de Ambrosia, la cual trabajó durante muchos años al servicio de la escritura. De ella salieron numerosos libros caligrafiados por los monjes que la habitaron y que prestaron sus servicios hasta que la barbarie les arrebató la vida y los arrojó de este lugar. Y todo por culpa de un traidor llamado Arquimaes, que trajo consigo el dolor y la muerte. Ojalá su alma se pudra en el infierno».

DEL Hierro ha pedido a mi padre que se reúna con él para tratar definitivamente de la deuda que la Fundación mantiene con su banco. Teniendo en cuenta que está aún convaleciente y que Stromber va a asistir, he pedido estar presente para asesorar a papá.

—No veo la necesidad de que un muchacho de catorce años, que no tiene poderes y no entiende de economía, asista a una reunión tan importante —se queja el señor Del Hierro—. Debería salir de aquí ahora mismo y dejar este asunto en manos de personas mayores.

—Lo siento, pero se lo he prometido. De cualquier forma, él no va a intervenir en las decisiones —explica papá—. No hay que olvidar que Arturo será algún día el propietario de todo esto y conviene que se vaya acostumbrando a ver cómo funcionan las cuestiones administrativas.

Del Hierro mira a su abogado, que acepta, receloso, las palabras de mi padre. Veo que Stromber se remueve un poco en su silla, como si no le gustara verme allí.

—Señor Adragón, desde que la Fundación sufrió el asalto hace unos días, las cosas se han complicado —anuncia Del Hierro—. Tememos que pueda volver a ser blanco de ataques y queremos tomar medidas de protección.

—Le recuerdo que los asaltantes se centraron en el sótano que, como bien saben, no pertenece a la Fundación, sino a Sombra, el monje que vive con nosotros. La biblioteca no ha sufrido ningún ataque.

—Claro, claro, pero a nosotros nos preocupa que algún día ocurra algo. Además, la intervención de la policía, que ha interrogado a los ladrones heridos, nos ha puesto un poco nerviosos.

—Pero nosotros no tenemos la culpa. Arturo se defendió para proteger su vida. Esos hombres se pelearon entre sí y se hicieron ellos mismos las heridas —insiste papá.

—La policía no opina lo mismo. El incidente no está aclarado y puede haber repercusiones inesperadas. Cuando hay sangre, los agentes profundizan en la investigación y nadie puede predecir hasta dónde los puede llevar. Por eso, nuestro abogado, el señor Terrier, les va a explicar nuestra decisión.

Terrier se pone las gafas, abre una carpeta y, con la mirada puesta sobre los papeles, dice:

—Vamos a intervenir la Fundación Adragón. Nuestros expertos opinan que es mejor que el banco se haga cargo de la situación antes de que se complique, cosa que ocurrirá tarde o temprano. Vamos a nombrar un interventor que se ocupará de la gestión de esta institución y la dirigirá con mano firme para representar nuestros intereses. El banco no está dispuesto a permitir que sus posesiones se pongan en peligro.

—¿Qué pretenden hacer exactamente?

—A partir del próximo mes, dicho interventor gestionará esta Fundación. Tomará todas las decisiones que afecten a las cuestiones económicas —detalla el abogado.

—Y usted podrá, si lo desea, permanecer aquí como presidente no ejecutivo. El banco está dispuesto a pagarle un sueldo y permitirle que siga dirigiendo esta casa, pero solo en asuntos técnicos. Es decir, usted será un empleado del banco y únicamente podrá tomar decisiones que afecten a asuntos técnicos, relacionados con los libros —explica Del Hierro—. Eso, o ir a juicio.

—Vaya, tal y como están las cosas, no es una mala oferta —dice Stromber—. El banco es generoso, amigo Adragón.

—¡Pero, yo soy el propietario de la Fundación! —protesta papá.

—Usted tiene una enorme deuda con el banco —le recuerda del Hierro—. Y debe pagarla.

—Somos el mayor acreedor de esta casa, por eso, ahora, la vamos a gestionar —añade Terrier—. Es la única solución.

—Yo intenté ayudarle. Estuve dispuesto a comprarle algunos documentos para que usted consiguiera fondos con los que ir pagando la deuda. Y usted se negó a ello. Ahora no le queda más remedio que aceptar las consecuencias. Lo siento, pero las cosas están así —apostilla Stromber.

—Parece que está usted más de acuerdo con el banco que con la Fundación —digo—. Usted no está de nuestro lado.

—Pero, Arturo, ¿cómo dices eso? —pregunta Stromber sorprendido—. Yo siempre he tratado de ayudaros.

—No, usted ha tratado de aprovecharse de la situación. Usted no es nuestro amigo. Y creo que su juego pasa por ayudar al banco.

—Pues tú no has hecho mucho por defender los intereses de la Fundación. Por tu culpa hay hombres heridos —añade con tono agresivo.

—¡Yo tuve que defenderme! —respondo—. ¡Esos hombres estaban dispuestos a matarme!

—¿Defenderte? ¿Cómo te defendiste? ¿Con una espada?

—Ellos querían matarme.

—¡Debiste avisar a Adela y a los vigilantes! —dice Stromber, acusándome directamente.

—¡No tuve tiempo!

—La policía dice que no puedes explicar por qué bajaste al sótano… Y eso es sospechoso…

—Muy sospechoso —añade Del Hierro.

—¿Sabes lo que piensan algunos policías? —dice Stromber, insinuando que la cosa es grave—. ¿Quieres que te lo diga? ¿Quieres saber cuál es su teoría?

—Stromber, le ruego que mida sus palabras —interviene papá, acudiendo en mi ayuda—. Arturo es solo un muchacho.

—Las voy a medir, amigo Adragón. Por eso me voy a limitar a repetir lo que piensan los agentes de la investigación… Suponen que Arturo estaba compinchado con esos ladrones, por eso bajó al sótano mientras usted daba su conferencia. Suponen que discutieron por el botín y que él los hirió con esas armas medievales… Eso es lo que piensan. ¿Qué le parece?

Papá está tan sorprendido como yo. La teoría que Stromber acaba de exponer es tan asombrosa que nos ha dejado fuera de juego.

—Pero eso… Eso es imposible… Mi hijo jamás haría una cosa así… —dice papá, titubeando.

—¿No? Pues podría explicarnos la extraña amistad que tiene con ese mendigo, Patacoja… Un individuo que ha pasado más tiempo en la comisaría que cualquier ladrón profesional. Ese tipo roba por donde pasa, pelea y ataca a todos los que tienen algo de valor… ¿Puede explicar su hijo esa compleja amistad con un tipo que es amigo de todas las bandas de maleantes que operan en esta ciudad?

—¡Mi hijo es amigo de Patacoja, pero no es un bandido! —grita papá, un poco excitado.

—¡Patacoja no es ningún ladrón! ¡Él no se dedica a asaltar y a engañar a la gente, como hace usted! —respondo, fuera de mis casillas—. ¡Usted nos ha traicionado!

Todo el mundo me mira como si estuviera loco.

—¿Traicionado? ¿A qué te refieres? —pregunta papá.

—Hemos escuchado una conversación entre él y el señor Del Hierro y…

—¡Un momento! —me interrumpe el banquero—. No hemos venido aquí para hablar del señor Stromber ni de ese Patacoja o como se llame… ¡Estamos aquí para solucionar el asunto de la deuda de la Fundación!

—Exactamente, y vamos a tomar las medidas que le acabamos de exponer —añade Terrier—. A partir del próximo mes, usted pasa a ser un empleado del banco y recibirá órdenes del nuevo interventor.

—¿Y quién es esa persona que se supone que va a gestionar la Fundación? —pregunta papá.

El señor Del Hierro se levanta, coge su carpeta y se dispone a salir. Cuando llega a la puerta, nos mira y dice:

—Stromber es la persona de nuestra confianza que presidirá la Fundación Adragón. Buenas tardes.

Terrier se levanta y entrega a mi padre un sobre con algunos documentos.

—Aquí tiene el contrato. Fírmelo y hágamelo llegar lo antes posible. Si en quince días no lo he recibido, entenderé que no acepta nuestra oferta. Si es así, buscaremos a otra persona que le sustituya.

Papá está atónito, igual que yo. La noticia de que Stromber va a presidir la Fundación nos ha demolido. Yo sabía que no era de confianza, pero nunca imaginé que llegaría hasta ese punto.

—Bueno, amigo Adragón, ya ve cómo son las cosas —dice Stromber—. El señor Del Hierro me ha hecho digno de su confianza y no me ha quedado más remedio que aceptar su oferta. Estará usted de acuerdo en que es mejor que sea un amigo y no un desconocido el que se ocupe de administrar los bienes de la Fundación. Ya tendremos tiempo para hablar de las nuevas normas que pienso imponer para un mejor funcionamiento. Buenas tardes.

* * *

Patacoja me ha enviado un mensaje para que nos reunamos con él. Dice que tiene algo importante que contarnos, así que Metáfora y yo nos hemos acercado hasta un patio que le sirve de refugio. Allí vive rodeado de ratas y protegido por sus gatos.

—Nos han descubierto —nos dice—. Esos tipos saben que estoy trabajando para vosotros. Alguien se lo ha tenido que contar. ¿Con quién habéis hablado?

—Con nadie. Es un secreto que solo conocemos nosotros tres.

—Entonces, tiene que haber un espía. Me juego algo a que me están siguiendo… ¡Seguro que han contratado a un detective privado!

—Pero, bueno, ¿esto qué es? ¿Es que estamos locos? ¡Detectives privados!… —se burla Metáfora.

—Esto es más serio de lo que parece —se defiende Patacoja—. Hay mucho dinero en juego. Demasiado dinero. Por eso no es descabellado pensar que han podido contratar los servicios de un detective. Esa gente no se detendrá ante nada.

—Esta teoría de la conspiración que te estás montando no me gusta nada —insiste Metáfora—. Nos vas a volver locos a todos.

Patacoja acaricia a un gato que se ha sentado en su regazo. Bebe un trago de zumo de naranja y, después de limpiarse, vuelve a la carga:

—Escuchad, os he llamado porque quiero compartir con vosotros algo que me preocupa desde que visitamos ese sótano…

—Explícate —le pido.

—Me fijé en que había muchas puertas, lo cual indica que hay más estancias en ese nivel. Pero, además, estoy seguro de que debajo también hay algo.

—¿Otro sótano? —pregunta Metáfora.

—Estoy seguro. Es muy habitual que los arquitectos dejaran un sótano debajo de una cripta como la de la reina Émedi. Existía la creencia de que, si acaso volviera a la vida, debía tener una puerta por la que evadirse… Y por arriba es imposible. La cripta forma un bloque sólido de mármol…

—¿Estás diciendo que la reina Émedi podría resucitar? —pregunto—. ¿Es una broma?

—No. Solo digo que era algo habitual en aquellos tiempos. Mucha gente creía en la resurrección —se defiende—. Casi puedo afirmar que debajo hay otro sótano. Y si tienes interés en saber lo que hay en las profundidades de la Fundación, es necesario investigarlo.

—Pero eso es imposible. Que yo sepa no existe ninguna escalera. No se puede bajar.

—Tiene que haberla. Pero necesito que hagas algo especial. Necesito que compres una fotografía aérea. Un fotografía de la ciudad, de esas que se hacen desde los aviones.

—¿Y cómo conseguimos eso? —pregunto.

—Me he puesto en contacto con un antiguo compañero y me ha dado la dirección de una empresa que se dedica a hacer este tipo de trabajos. Tienes que encargar varias fotografías. No digas que quieres vistas de la Fundación, di que es para estudiar la construcción y expansión de Férenix. Pide algunas del centro de la ciudad y otras genéricas, en las que se pueda apreciar toda la extensión de la ciudad… Aquí tienes la dirección. No pierdas tiempo.

—Podías decirnos qué buscas exactamente… —quiere saber Metáfora—. Porque supongo que tienes una idea de lo que quieres.

—Os lo explicaré cuando tengamos las fotos —responde—. Lo comprenderéis mejor. Y ahora, salid de aquí sin que nadie os vea.

—Eso va a ser difícil —digo—. Si hay alguien vigilando, nos verá salir por esa rendija.

—No, aquí detrás hay una salida oculta —comenta—. Da a la otra calle. Pasaréis por un pasadizo oscuro, húmedo y maloliente, pero es más seguro. Llámame cuando tengas las fotos. ¿De acuerdo?

Nos despedimos y seguimos sus indicaciones. Poco después nos encontramos en una calle solitaria.

ARQUIMAES, Arturo y Crispín aprovecharon la oscuridad de la noche para penetrar en la gruta secreta que se escondía bajo los cimientos del monasterio de Ambrosia… O lo que quedaba de él.

Nadie se había molestado en desescombrar la entrada que, a causa del incendio, estaba cubierta por completo. En realidad, solo ellos sabían que debajo de esos restos existía una puerta que llevaba al sótano.

—Ayudadme a levantar estas vigas y los ladrillos que cubren la entrada —pidió Arquimaes—. Esto es un desastre.

Después de un buen rato de duro trabajo, consiguieron despejar el hueco de acceso y entraron rápidamente.

El sabio abrió la puerta de la escalera con mucho cuidado. Sabía que podía derrumbarse en cualquier momento.

—Antes de marcharnos, la tapiaremos. No quiero correr el riesgo de que algún intruso la descubra —sugirió—. Lo que hay aquí es demasiado importante como para que un bandido lo convierta en su refugio.

Arturo y Crispín tomaron buena nota de las palabras del maestro.

—Yo me ocuparé. Cuando hayáis terminado vuestro trabajo, cerraré esta entrada —prometió Crispín—. Os aseguro que nadie podrá entrar.

Arquimaes le sonrió. Estaba cada día más satisfecho de la actitud del joven proscrito. Había pasado de ser un ladronzuelo, atracador de viajeros, rebelde e ignorante, a un muchacho honesto, voluntarioso y con deseos de convertirse en un caballero noble y leal.

—Ahora, Crispín, tienes que esperarnos aquí —ordenó el alquimista—. Arturo y yo vamos a bajar. Si alguien intenta entrar mientras estamos dentro, debes impedírselo.

—Sí, maestro —prometió el muchacho, sacando una maza de su bolsa—. Os aseguro que nadie cruzará esta puerta.

Arturo y Arquimaes entraron y Crispín cerró la puerta tras ellos. Bajaron despacio por la escalera porque los escalones estaban desgastados y cubiertos de polvo y eran apenas visibles con la luz de la antorcha que portaba Arturo.

Alcanzaron la puerta que permitía la entrada a la gruta y suspiraron. Para Arquimaes aquel lugar era sagrado, mientras que para Arturo seguía siendo un misterio; nunca antes había visto una gruta tan profunda como ésta.

—Alguien ha tenido que entrar aquí desde que tuve aquella lucha con Morfidio —aseguró Arturo—. Recuerdo que su cuerpo cayó sobre la arena, cerca del pequeño lago. Estoy seguro de que estaba muerto.

—¿Tocó el agua? —preguntó Arquimaes—. ¿Llegó a poner los pies en el riachuelo?

—Creo que sí. Fue justamente antes de caer muerto. Cuando salí de aquí, yacía sobre la arena… Y juraría que no respiraba. Alguien se lo ha llevado.

—Algunos campesinos cuentan que un hombre con barba y pelo gris, cuerpo de oso, iracundo y colérico, ocupa ahora el puesto de Benicius. Se ha nombrado a sí mismo rey, haciéndose llamar Frómodi. Es posible que Morfidio no muriera.

—Pues yo habría jurado que lo maté —insistió Arturo, seguro de lo que decía y sin prestar demasiada atención a las palabras de su maestro.

Arquimaes se acercó a la orilla, cuidando de no meter los pies en el agua. Se arrodilló y cogió arena negra, que introdujo en un pequeño saco que llevaba consigo. Después, abrió una vasija de cristal y la llenó de agua.

—Ya podemos irnos —dijo—. Con esto es suficiente.

—¿Este polvo negro nos ayudará a pelear con el ejército de Demónicus? —preguntó Arturo—. ¿Servirá de algo?

—Es la base para crear el Ejército Negro —aseguró Arquimaes—. Esta arena negra nos dará poderes inimaginables. Crearemos una armada tan poderosa que las fuerzas de Demónicus desparecerán de la faz de la tierra. Ya lo verás.

—Tengo plena confianza en vos, maestro —aceptó Arturo—. Seguiré vuestras instrucciones.

—Nunca hables con nadie de este secreto —le pidió Arquimaes—. El polvo negro tiene poderes mágicos. Fabricaremos una tinta que da fuerzas a las letras que se escriben con ella. La escritura alquímica es tan poderosa que ni siquiera yo sé hasta dónde alcanza.

—¿Las letras que tengo sobre el cuerpo están escritas con esta tinta?

—No están escritas, están unidas por contacto. No sé en qué momento se unieron a tu cuerpo y tampoco soy capaz de determinar cuándo las escribí, pero estoy seguro de que es mi caligrafía. De que las he escrito… o las escribiré en algún momento.

—No entiendo. Si no las habéis escrito, ¿cómo es posible que se hayan trasladado a mi cuerpo? —preguntó Arturo, un poco sorprendido—. Lo que no existe no puede estar en otro sitio.

—Lo que no existe en un mundo, puede estar en otro. Lo que no existe en un siglo, puede aparecer en los siguientes… Las cosas de este mundo no son sencillas. Y no debe extrañarnos que haya hechos que no tienen explicación.

—Vuestras palabras encierran mucho misterio para mí. Me gustaría que me explicarais qué es eso de que lo que no existe en un sitio puede aparecer en otro. ¿Estás hablando de magia?

—Hablo de magia, de misterios y de mundos diferentes. Lo que hacemos en un momento puede tener repercusión siglos más tarde. Sé que esta arena misteriosa posee poderes mágicos, pero no sé quién la ha puesto aquí, igual que tampoco sé de dónde proviene su poder. También es un gran misterio que el río subterráneo que la transporta haya emergido precisamente en esta cueva.

—Debajo de una abadía. Debajo de Ambrosia.

—La persona que decidió que éste era un buen sitio para construir el monasterio, ¿lo hizo porque sabía que esta arena era mágica, o fue pura casualidad?

—Es posible que fuese casual.

—Me cuesta creer en las casualidades. No creo, por ejemplo, que tú hayas aparecido en mi vida de forma accidental. Tú has llegado en el momento oportuno, cuando más falta me hacías, cuando más te necesitaba. No sé de dónde vienes, ni quién eres, pero ahora vas a dirigir el Ejército Negro… No hay casualidades, Arturo.

Arturo trató de ahondar en su memoria para encontrar alguna pista que contradijese a Arquimaes, pero no la encontró. No fue capaz de recordar nada anterior a su aparición en el torreón, la noche del secuestro, cuando Morfidio entró con sus hombres, le hirió a él y mató a otros ayudantes. Solo encontró algunas imágenes sueltas, inconexas, que no fue capaz de descifrar.

* * *

—Ahora salgamos de aquí y volvamos al castillo de Émedi —propuso el alquimista—. Es hora de enfrentarnos con nuestro destino. Nos esperan grandes acontecimientos.

Cuando volvieron a la luz, Crispín había preparado una argamasa y había amontonado varias piedras y ladrillos. Ayudado por Arturo, tapió la puerta de entrada del sótano y disimularon la obra, ensuciándola con barro. Pasados unos días nadie sería capaz de distinguir entre la vieja pared y el nuevo muro.

Cuando los tres compañeros se alejaron de Ambrosia, el sol empezaba a despuntar sobre el pico de la gran montaña.

Varios días después volvían a ver la silueta del castillo emediano, lo que les alegró el corazón. Pero lo mejor de todo es que no había ni rastro del ejército de Demónicus.

—Hemos vuelto a tiempo —dijo Crispín—. Todavía no han llegado.

—Sí, pero no debemos descuidarnos —respondió Arquimaes con los ojos puestos en la figura de la reina Émedi, que les esperaba en el mismo lugar desde el que los había despedido—. Todavía tenemos que hacer grandes preparativos. Hay mucho trabajo por delante.

ACABO de entrar en el instituto y la presencia de Horacio me ha producido malas vibraciones. Verle ahí, rodeado de sus fieles, sonriendo abiertamente en cuanto me ha visto, me hace pensar que hoy sí voy a tener problemas.

—No le hagas caso —dice Metáfora—. Ya sabes que intenta provocarte.

—Es un idiota que solo busca que los que le hacen la pelota le adoren —explica Cristóbal—. Sigamos adelante sin mirarle.

Intento hacerles caso, pero las cosas no son tan sencillas.

—Oye, Caradragón, parece que formas parte de una banda de ladrones —grita, en plan provocador—. ¿Vas a hacer lo mismo aquí?

Me detengo, dispuesto a responderle, pero Metáfora y Cristóbal me agarran y me obligan a seguir mi camino.

—¿Te da igual que te llamen ladrón? —chilla, intentando hacerme reaccionar.

—Venga, vamos —insiste Metáfora.

—Hay que ver… Los mangantes son todos iguales —dice Horacio a grito pelado, para que todo el mundo pueda oírle.

—Sí, habrá que tener cuidado de que no nos robe nuestras cosas —añade uno de sus amigos.

—Claro, si roba a su padre, puede hacer lo mismo con los demás —comenta otro.

—En vez de Caradragón, habrá que llamarle Caraladrón —añade Horacio—. Aunque quizá su padre también forme parte de la banda de ladrones.

Hago un tremendo esfuerzo para no encararme con él. Mercurio ha observado la escena y no ha dicho nada. Me parece bien. Creo que debo resolver yo solo esta situación.

Durante toda la mañana escucho las bromas y las burlas. Han hecho circular notas en las que han dibujado un dragón con antifaz de ladrón. También han escrito una lista de normas para evitar ser atracado por un dragón.

Norma consigue hacerse con una de esas notas y pide que el que la haya escrito salga a dar la cara, pero nadie se da por aludido.

—Esto es de cobardes —dice con rabia—. Es indigno de estudiantes de vuestro nivel. Venís aquí a aprender a comportaros como personas civilizadas, pero no tenéis reparos en actuar como gente miserable.

Cuando las clases terminan por la tarde, estoy verdaderamente alterado. El mal humor me domina y ya no aguanto más. Veo que Horacio sale del instituto acompañado de sus amigos, riéndose de mí, lo que hace que la sangre me empiece a hervir.

Salgo con Metáfora y Cristóbal, que tratan en vano de consolarme. Hemos quedado en ir a recoger las fotografías aéreas, pero, cuando llegamos a una plaza, les pido que sigan sin mí.

—¿No vas a venir a recoger esas fotos?

—Sí, pero antes tengo que hacer un recado. Esperadme en la puerta, dentro de un rato estaré con vosotros…

—¿Qué vas a hacer? —preguntan.

—Debo solucionar un pequeño problema… Ahora nos vemos…

A pesar de su insistencia en acompañarme, consigo separarme de ellos. Cuando doblo la esquina y ya no pueden verme, salgo corriendo calle arriba. Cruzo un par de semáforos y llego a una gran avenida. Subo una calle llena de tiendas y me encuentro con lo que vengo a buscar:

—¡Eh, Horacio! Espera, que quiero hablar contigo —grito.

Horacio, que está solo, a punto de llegar a su casa, palidece cuando me ve. Supongo que no se lo esperaba.

—¿Qué quieres?

—Hablar contigo… Ven, busquemos un sitio tranquilo y apartado, donde nadie nos moleste —casi le ordeno.

—¿Para qué queremos un sitio apartado?

—Para hablar —le agarro del brazo y le fuerzo a caminar—. Ven, entremos en este paso subterráneo. Seguro que ahí no hay nadie… Vamos, valiente, venga…

Curiosamente, parece que ahora ya no tiene interés en hablar conmigo. Me cuesta trabajo llevarle hasta el túnel, pero lo consigo.

—Bueno, ahora estamos solos. Si quieres puedes volver a insultar a mi padre. Vamos, no te cortes.

—Oye, ¿qué es esto?

—Te estoy dando la oportunidad de repetir lo que dices en público, pero a solas conmigo, cara a cara. Así nadie nos puede separar y puedes despacharte a gusto.

—Es que… Bueno, esto no me gusta.

—¿Cómo que no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Ya no te divierte insultar a mi padre?

Da un paso hacia atrás dispuesto a marcharse, pero le cierro el camino. Dejo mi mochila en el suelo y me desabrocho la chaqueta, para que vea que ha llegado el momento de solucionar el problema.

—Venga, repite ahora todo lo que has dicho de mi padre —insisto—. Hazlo si te atreves.

—Yo solo he dicho lo que han contado en la televisión. Las noticias dicen que has intentado robar…

—Mientes, las noticias dicen que unos tipos han intentado robar en la Fundación… Estás falseando las noticias. Eres un difamador.

—Oye, espera, que yo solo quería…

De repente, aprovechando que me estoy quitando la chaqueta, me lanza un puñetazo a traición.

Aunque me aparto con rapidez, ha conseguido darme en el cuello. Me dispongo a defenderme, pero él aprovecha su ventaja y me lanza una patada en la pierna y un puñetazo en el pecho. Tengo los brazos trabados en la chaqueta y apenas puedo defenderme, solo puedo esquivar los golpes, que cada vez son más. Al final, consigo liberar mi brazo derecho y le envío un puñetazo, pero no le doy. Como vuelve al ataque, me lanzo sobre él y nos enzarzamos. El impulso nos hacer caer contra la pared, rodamos un poco y casi caemos al suelo. Me agarra del cuello y se prepara para darme un puñetazo en plena cara… ¡Y ocurre lo inevitable!

Horacio no se mueve. Tiene los ojos muy abiertos. Su expresión es de miedo. ¡Me mira aterrorizado!

—¡Ahhhhh! —grita, con voz angustiada—. ¡No! ¡Otra vez, no!

Pero no me muevo. Espero a ver qué pasa.

—¡Quita eso de ahí! —vocifera cuando ve que el dragón de mi cara ha cobrado vida y se dispone a morderle—. ¡Quita ese bicho de ahí!

—¿Por qué habría de quitarlo? ¿Es que tú tienes piedad cuando te metes conmigo e insultas a mi padre? ¿Y si dejo que te devore?

—¡Por favor, quítamelo de encima! —suplica—. ¡No lo soporto!

Pero dejo que el dragón se acerque peligrosamente a su cara, hasta que pueda sentir su aliento y sus nervios se paralicen. Veo que sus ojos están a punto de salirse de las órbitas y sus manos, que no se atreven a tocarlo, tratan de impedir que el dragón le ataque.

—¡Haré lo que quieras! —ruega—. ¡Haré lo que me mandes!

—Es que no quiero que hagas nada. No me interesa que hagas nada. Solo quiero que dejes de insultar a mi padre.

—¡Lo haré, lo haré! Nunca volveré a insultarle.

Permito que el dragón le roce las manos y espero a que sienta que el peligro le acecha. Me gustaría que se diera cuenta de que su actitud es despreciable y de que no debe aprovechar su situación de superioridad para insultar a la gente o abusar de los más pequeños.

—Escucha, Horacio… Hoy voy a dejar que te vayas sin un rasguño… El dragón no te atacará y volverás a tu casa igual que todos los días… Pero te lo advierto: vuelve a pasarte de la raya, vuelve a insultar o a desacreditar a alguien, vuelve a hacer una de tus gracias… y te aseguro que la próxima vez no te irás de rositas. ¿Lo has entendido?

—Sí, sí… te juro que no me meteré con nadie.

—Más te vale. Piensa en este dragón que ahora te mira con rabia y no olvides que te vigilará, que siempre estará dispuesto a hincarte el diente… Y que no dudará en hacerlo… Y no vuelvas a llamarme Caradragón.

—¡No lo haré más!

—Quiero que a partir de ahora me llames el «Caballero del dragón».

—Sí, te llamaré como quieras.

—«Caballero del dragón». ¡Dilo!

—Arturo es «el Caballero del dragón».

—Pórtate bien y no tendrás nada que temer… Ahora puedes marcharte. Es mejor que no cuentes nada de lo que ha pasado, pero, si lo haces, quiero que solo digas la verdad… Quiero que expliques todo lo que ha ocurrido.

—¡Si digo lo que ha pasado, nadie me creerá!

—Claro, la verdad es más difícil de creer que las mentiras. Venga, márchate… ¡Y no olvides lo que ha pasado!

Recoge su mochila y retrocede, seguido de cerca por el dragón. Sujeto al animal y dejo que Horacio se marche, cosa que hace a toda velocidad. Después, me pongo de nuevo mi cazadora y salgo lentamente a la calle. Hace sol y la luz me deslumbra.

* * *

Ya me estoy tranquilizando. Este enfrentamiento con Horacio me ha sacado de mis casillas, pero ya ha pasado. Supongo que a partir de hoy me dejará en paz. Ahora tengo que ver a mis amigos y recoger esas fotos.

Llamo a Patacoja para informarle de que estoy a punto de conseguir las fotografías, pero dice que es mejor esperar un poco para vernos.

Me cuenta que, la noche anterior, unos tipos han entrado en su refugio, le han golpeado y han intentado prenderle fuego. Dice que tiene miedo y que está pensando en esconderse.

—Las cosas se han complicado mucho —dice—. El encarcelamiento de esos tipos ha acelerado las cosas. Algunas empresas creen que su negocio está en peligro. Y creen que yo tengo la culpa.

—¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de la ciudad?

—¡Ni hablar! Tengo un compromiso contigo y lo voy a cumplir. Además, la Fundación me tiene intrigado. Ahí hay muchas más cosas de lo que parece. No me lo perdería por nada del mundo. La arqueología es algo que se mete en la sangre, chico, y no desaparece así como así. Voy a buscar un sitio más seguro, ya te llamaré.

—Está bien. Intentaré ayudarte. Hablaremos.

Llego a la oficina de Fotografías Aéreas y veo que Metáfora y Cristóbal me están esperando.

—Oye, ha llamado mi padre, dice que le gustaría hablar contigo —anuncia Cristóbal—. Si quieres, puedes llamar esta noche a casa…

—Gracias por el mensaje —digo—. Luego hablaré con él. Ahora vamos a recoger esas fotografías.

* * *

Aprovecho que estoy solo en mi habitación y marco el número de mi amigo Cristóbal. Estoy intrigado.

—¿Cristóbal? Hola, soy yo, Arturo… Llamo para hablar con tu padre.

—Ah, espera un momento, ahora se pone.

Mientras espero, ojeo un cómic de Spiderman que me he comprado. Es un coleccionable de superhéroes que se vende en fascículos, y éste es el número 10. Ya tengo los de Batman, Superman, Daredevil…

—Hola, buenas noches, señor Vistalegre… Me ha dicho Cristóbal que quería usted hablar conmigo.

—Sí, Arturo. Voy a estar fuera unos días, en un congreso, y quería hacerte unas preguntas, si no te importa.

—Claro que no, usted dirá…

—Quiero saber algunas cosas sobre los personajes de tus sueños… ¿Son personajes normales o tienen poderes fantásticos?

—Hay de todo. Algunos son muy reales. Personas que sufren, igual que nosotros, y que soportan las injusticias y son perseguidas. Pero otros son hechiceros con poderes increíbles.

—Debes tener cuidado con eso. Algunos personajes de sueños pueden engañarte y hacer que creas cosas fantásticas. El poder de los sueños es muy grande y hay que estar muy atentos.

—No entiendo.

—En el mundo de los sueños, todo es posible. Si te descuidas, te hacen creer cosas que no existen… ¿Alguno de esos personajes te ha prometido algún superpoder?

—Pues, el caso es que… Bueno, es posible que alguien me haya dado un poder extraordinario.

—¿Qué tipo de poder? ¿Invisibilidad? ¿Antigravedad? ¿Transformación?

—Bueno, creo que voy a ser el jefe de un ejército…

—¿Jefe de un ejército? Vaya, eso es muy raro… ¿Qué clase de ejército?

—No sé, no me lo han explicado.

—¿Un ejército de monstruos?

—Creo que no es eso. Me parece que se trata de gente normal, soldados, caballeros…

—Ya, el típico sueño de caballeros medievales.

—Sí, además me quieren nombrar caballero.

—Debes estar muy atento. Es posible que también te otorguen algún poder extraordinario, como la inmortalidad, una fuerza ilimitada o algo así… Solo quiero advertirte de que, cuando estés despierto, prestes mucha atención. A veces, los sueños son tan reales que nos hacen creer que los hemos vivido.

—Vaya, no creo que eso me ocurra.

—Le pasa a mucha gente. Una vez tuve un paciente que estuvo locamente enamorado de una mujer, pero ella le abandonó. Un día soñó que ella había vuelto a quererle y, durante algún tiempo estuvo convencido de que había vuelto con él… El sueño fue tan fuerte que se lo estuvo contando a un montón de gente. Imagínate lo que supuso para él descubrir que solo lo había soñado… No quiero que eso te ocurra a ti. ¡Bajo ningún concepto debes creer nada de lo que te ocurra en los sueños! ¡Prométeme que tendrás cuidado!

—Se lo prometo, doctor… Le doy mi palabra de que estaré atento.

—Si notaras algo raro, me llamas en seguida. A tu edad, los sueños pueden ser muy peligrosos.

—Lo tendré en cuenta.

—Cuando vuelva te llamaré y profundizaremos en tus sueños… Adiós, Arturo.

—Adiós, doctor.

A veces, me parece que las personas adultas son un poco exageradas. Yo nunca me creería ninguna promesa de un personaje de mis sueños. Ni aunque me prometiera todo el oro del mundo.

Mientras echo una ojeada al cómic de Spiderman, trato de recordar las palabras del doctor Vistalegre, que son un poco confusas. ¿Es posible que alguien sueñe que tiene superpoderes y luego resulte que los tiene de verdad?

ARTURO se arrodilló ante la reina Émedi e inclinó la cabeza. Ella, después de levantar la espada, dejó caer la hoja sobre el hombro derecho del joven dándole dos pequeños golpes.

—Yo, Émedi, reina de Emedia, te nombro a ti, Arturo Adragón, caballero de este reino. Desde este momento encabezarás la lucha contra la hechicería y la magia oscura… ¡Te nombro jefe de nuestro ejército!

—Y yo, Arturo Adragón, juro por mi honor que daré mi vida si fuese necesario para mantener la dignidad de este reconocimiento. Seré un caballero noble, justo y valiente, no retrocederé ante el peligro, defenderé a los débiles y me enfrentaré a todos los que quieran imponer sus malas artes.

Leónidas y los otros caballeros miraron a Arturo Adragón con envidia. Les costaba asimilar que un muchacho de catorce años pudiese convertirse en su comandante en jefe, pero los viejos juramentos de fidelidad que habían hecho a la reina les obligaban a acatar sus deseos sin protestar.

Sabían que Arquimaes había influido en la decisión. Todos habían sido testigos del gran cariño que ella le tenía. Los rumores hablaban de una apasionada historia de amor, de resurrección y de inmortalidad… Cosas que nadie podía confirmar…

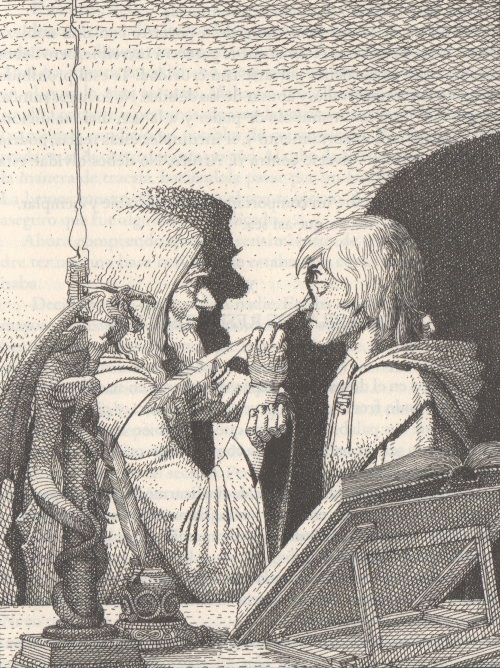

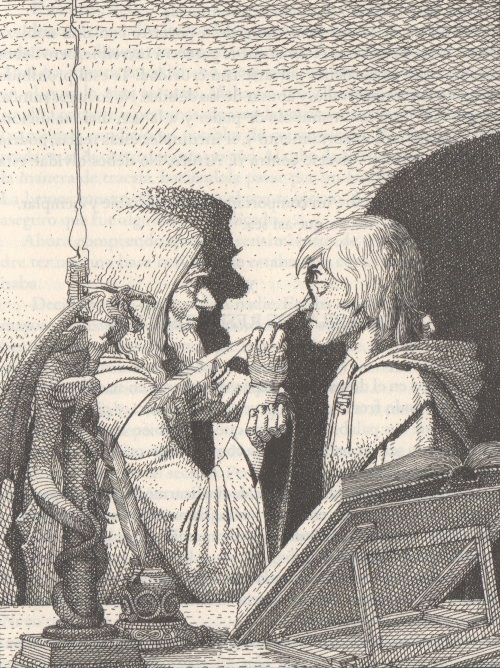

Los músicos empezaron a tocar sus instrumentos y Arquimaes se acercó a Arturo.

—Amigo mío, te entrego esta espada forjada especialmente para ti —le dijo—. En ella he escrito palabras mágicas que te ayudarán a luchar contra tus peores enemigos. Y con ella dirigirás el Ejército Negro que se está preparando para luchar contra las fuerzas de Demónicus, el más cruel mago oscuro del que se tiene noticia.

Arturo, emocionado, la sujetó por la empuñadura y mostró a todos su extraordinaria hoja de doble filo, en la que las letras escritas por Arquimaes destacaban de forma llamativa. Más que una espada, parecía la hoja de un pergamino.

—Este filo servirá para defender a los que necesiten mi ayuda, y este otro lo usaré para luchar contra los tiranos que quieran abusar del pueblo —afirmó Arturo—. Esta espada es el símbolo de la justicia, y solo la usaré para este fin.

Mientras el acto proseguía y la reina también nombraba caballeros a algunos hombres que se habían ganado ese privilegio, el ejército de Demónicus se desplazaba con lentitud hacia el castillo emediano. Varias divisiones de guerreros cubrían diferentes colinas mientras las máquinas de guerra, más pesadas, se acercaban por las llanuras.

Los exploradores emedianos, que no los perdían de vista, abandonaron sus posiciones y se dirigieron al castillo para informar de la próxima llegada de esa terrible armada.

* * *

Arturo envainó su espada en la preciosa funda que Arquimaes le acababa de entregar. Y, de repente, se sintió nervioso. Fue consciente de que algo estaba a punto de ocurrir. Supo inmediatamente que alguien trataba de comunicarse con él. Se quitó el guantelete y vio cómo unas extrañas formas cobraban vida sobre la palma de su mano. Unas letras negras como la noche formaron un mensaje inequívoco: «Morirás, Arturo. Yo misma te mataré»

En seguida supo quién se lo enviaba y sintió un estremecimiento.

* * *

Dentro de la gran carroza, Demónicus se retorcía de dolor sobre su lecho. Alexia le observaba con lágrimas en los ojos, mientras los magos y curanderos se excusaban, impotentes, por no poder aliviar el dolor de su amo.

—Las heridas son muy profundas. Pero lo que resulta más extraño es esa especie de pus negro que supura por las llagas y que indica que algo venenoso ha entrado en su cuerpo —explicó Tránsito, que había venido expresamente para prestar sus servicios a Demónicus, al que había prometido fidelidad absoluta.

—¿Y no tenéis fórmulas para luchar contra la fuerza de ese veneno? —inquirió la princesa.

—Lo hemos intentado todo. Creo que es una ponzoña muy poderosa y nunca hemos visto nada parecido. Puede que sea algo mágico —respondió Tránsito.

—Pero Arturo no tenía nada extraordinario. Os aseguro que no utilizó ninguna pócima secreta. Sus manos estaban…

Alexia se quedó petrificada. Su mente recordó cosas que había visto y, de repente, colocó su propia mano ante sus ojos. ¡La tinta de Arturo! ¿Era posible que hubiera entrado en la sangre de su padre y estuviera envenenándole?

* * *

Los dieciocho monjes que sobrevivieron a la masacre de Ambrosia y que se habían refugiado en el castillo de Émedi observaban atentamente cómo Arquimaes llenaba sus tinteros con el líquido negro y espeso que había preparado durante la noche anterior. La tinta oscura parecía tener vida propia y se deslizaba por la boca de entrada con extraordinaria facilidad, como si estuviera deseando hacerlo.

Después, Arturo les entregó una pluma y un pincel a cada uno. Mientras, Crispín, que le seguía de cerca, repartía hojas de pergamino que contenían instrucciones muy precisas. Se trataba de las explicaciones que había redactado Arquimaes sobre el uso de ambos instrumentos de escritura.

Los monjes permanecieron en silencio y esperaron a que el sabio les explicara por qué los habían citado de madrugada en la biblioteca, con órdenes muy precisas de actuar con sigilo y de no hablar con nadie.

Cuando el sabio terminó de repartir el líquido oscuro, esperó pacientemente a que los dieciocho monjes le prestaran atención, cosa que hicieron después de revisar lo que les acababan de entregar.

—Hermanos, os he citado aquí para pediros un trabajo excepcional —anunció—. Vuestra habilidad para el dibujo y la escritura va a tener estos días la mejor oportunidad de ponerse al servicio de fines nobles y justos.

Algunos monjes se miraron un poco extrañados y bastante nerviosos por el aviso que el alquimista acababa de hacer.

—Os voy a pedir algo que os extrañará, pero que debéis realizar con el mayor entusiasmo. De vosotros dependerá que este reino siga siendo libre y que los que lo habitan puedan vivir como seres humanos y no como esclavos de la hechicería y de la magia oscura. Escuchadme bien, tenéis tinta, pluma e instrucciones. Escribid y dibujad con el mayor entusiasmo y tened fe en que vuestro trabajo se verá ampliamente recompensado. Como sabéis, estamos a punto de ser atacados por el ejército de Demónicus. Según nos han informado nuestros exploradores, estará aquí dentro de unos días, por eso debemos aprovechar el tiempo. Sabed que lo que hagamos durante las próximas horas será definitivo para el desarrollo de la guerra que se avecina. Si trabajamos mal, perderemos; pero si lo hacemos bien, la victoria estará de nuestro lado.