MIENTRAS el castillo ardía por los cuatro costados y la gran columna de humo cubría gran parte del cielo, Morfidio, el capitán Cromell y su guardia personal salían del pasadizo secreto que les había llevado a las afueras de la fortaleza. Allí se encontraban lejos del alcance de sus enemigos. Arturo y Arquimaes les acompañaban.

—Tenemos que irnos de aquí lo antes posible —ordenó Morfidio, apartando los helechos que cubrían la salida del estrecho túnel—. Si nos cogen, nuestra cabeza no valdrá nada. Debemos ir en dirección norte, a las tierras pantanosas de los hechiceros. Es peligroso, pero es lo mejor. Nadie nos seguirá porque no se atreverán a entrar en ese territorio.

—Sugiero que vayamos a pedir ayuda a la reina Émedi, seguro que nos ayudará —propuso Cromell—. Ella es justa y nos dará cobijo hasta que las cosas se arreglen con Benicius.

—Nunca haré las paces con Benicius —bramó Morfidio—. Además, hay rumores de que Émedi ha muerto. Dicen que la han asesinado y es posible que el caos se haya adueñado de su reino. Crucemos estas tierras pantanosas y hagamos un pacto con Demónicus.

—¿Un pacto con ese mago? Mi señor, os sugiero que…

—¡Es la única posibilidad! ¡La reina Émedi ha muerto y nadie más nos ayudará!

—Nadie sabe si ha muerto o no. Algunos dicen que ha sobrevivido —insistió Cromell—. Me han dicho que la han visto hace poco tiempo en la reunión de reyes del valle de…

—¡Capitán, te digo que Émedi está muerta! En cuanto Benicius descubra que hemos logrado salir del castillo, lanzará a sus perros en nuestra persecución. Si queremos encontrar cobijo seguro, debemos acudir a Demónicus. Es la única solución. Si nos atrapan, no tendrá piedad de mí… de nosotros. Iremos a la Tierra de los Magos y Arquimaes nos ayudará a recuperar lo que nos pertenece —repitió Morfidio, subiendo a su caballo—. ¡Ahora!

Cromell comprendió que la discusión había terminado y dio la orden de partir. Morfidio, sus hombres y sus prisioneros emprendieron la marcha a toda velocidad hacia el sur. En breve, los hombres de Benicius se lanzarían en su persecución y, cuando eso ocurriera, habría pocas esperanzas de vida para ellos.

Cabalgaron con los ojos puestos en todo lo que se movía a su alrededor. Estaban preparados para defenderse de cualquier ataque inesperado que pudiera producirse; pero sabían que si alguien se lanzaba contra ellos tenía que ser forzosamente alguna patrulla de vigilancia de poca envergadura. Benicius no había tenido tiempo de advertir a sus hombres de que Morfidio había escapado. Seguro que todavía le estaba buscando en el castillo.

Horas después, con los caballos totalmente agotados, se vieron obligados a hacer un descanso. Acamparon en un pequeño bosque, al lado de un riachuelo por el que habían marchado los últimos minutos para no dejar huellas en el suelo.

—No entiendo para qué nos dirigimos a las tierras de los Magos Tenebrosos. No son precisamente nuestros amigos —insistió Cromell, que todavía estaba muy preocupado por la decisión del conde.

—Tengo un plan. Es posible que Arquimaes se decida a hablar cuando vea que le voy a entregar a Demónicus. Si lo consigo, poseeré ese poderoso secreto.

—Si es que existe.

—¡Claro que existe! —gruñó el conde, dándole un bofetón—. ¡No pongas en duda mis palabras! ¿No has visto cómo Arturo ha esquivado la muerte en dos ocasiones?

—Por supuesto, mi señor —respondió humildemente el capitán—. Espero que no tengamos encuentros inesperados. Estas tierras son peligrosas. Tenemos muchos enemigos por aquí.

Sus proféticas palabras se hicieron realidad al día siguiente.

Después de pasar una noche terrible a causa del frío, y mientras descansaban para comer, unos individuos desaliñados, pero bien armados, salieron de entre los árboles del bosque. Iban provistos de arcos, hachas y espadas y no parecían tener muy buenas intenciones. Eran esbirros, hombres que vivían de la rapiña.

Muchos habían sido juzgados y condenados por el propio Morfidio, al que reconocieron enseguida. Ésta sería su oportunidad para vengarse. Jamás se les había presentado la ocasión de encontrarlo con tan poca protección.

—¿Qué queréis? —preguntó Cromell, desenfundando su espada—. ¿Quiénes sois?

—Gente libre que trabaja al servicio de Benicius —respondió el más osado, que parecía el jefe—. Él nos pagará muy bien por vuestras cabezas. Acabamos de saber que os está buscando, conde, por lo que habrá oro en abundancia para quien consiga llevaros ante él. Y esos seremos nosotros. ¡Dejad las armas en el suelo ahora mismo y entregaos!

—Es mejor que os retiréis ahora que estáis a tiempo —respondió el capitán—. Aunque seamos pocos, somos más fuertes, más diestros en el arte de la lucha y estamos mejor armados que vosotros.

Una flecha que se clavó en el pecho de uno de sus soldados contradijo su advertencia. Los mercenarios tenían buena puntería y muchos estaban ocultos entre el follaje. Ni siquiera era posible saber cuántos eran.

—¡Preparados para repeler el ataque! —ordenó Cromell, levantando su espada—. ¡A muerte con ellos!

Sus palabras fueron respondidas por una lluvia de flechas que hizo estragos entre los hombres de Morfidio, el cual esquivó milagrosamente una saeta que le rozó la cara. Tres de sus soldados cayeron en la primera andanada y otros dos lo hicieron en la segunda.

Aprovechando su aparente ventaja, algunos salteadores se acercaron más de la cuenta, pero encontraron una feroz resistencia. Entonces comprendieron que, efectivamente, los hombres de Morfidio eran expertos en el arte de la lucha. Algunos forajidos cayeron mortalmente heridos y otros quedaron destrozados.

—¡Tenemos que salir de aquí inmediatamente! —ordenó el conde—. ¡Ellos no tienen caballos!

Se colocaron los escudos sobre la espalda y se alejaron lo más rápidamente posible. Las flechas que silbaban a su alrededor, sin acertar, demostraban que aquellos bandidos no eran tan hábiles disparando sobre blancos en movimiento. De esas flechas, pocas rebotaron sobre los escudos.

Siguieron cabalgando con ligereza y cruzaron zonas rocosas, vadearon un río turbulento y solo cuando se sintieron seguros, decidieron descansar para volver a recuperar fuerzas.

—Estoy agotado —dijo Arturo, deteniendo su caballo—. No puedo más.

—Lo importante es que estamos vivos —dijo Arquimaes—. Después de todo lo que ha pasado, podemos estar contentos.

—Hemos tenido suerte —respondió Cromell, con la cara muy pálida—. Pero ahora necesito descansar. No me encuentro bien.

El capitán cayó al suelo sobre una extensa mancha de sangre dibujada sobre la tierra, que rodeó su cuerpo en pocos segundos.

—¿Qué le pasa a este hombre? —preguntó Arturo bastante preocupado—. ¡Capitán Cromell!

—¡Hombre herido! —gritó un soldado, que no se había dado cuenta de que su jefe había sido blanco de una flecha.

Morfidio se acercó y observó a su fiel oficial, inmóvil en el suelo, donde Arquimaes trataba de asistirle.

—Ya ves lo que has conseguido, alquimista del demonio —gruñó el conde—. Este hombre puede morir por culpa tuya. Si hubieras hablado, muchas personas seguirían vivas. ¡Maldito seas!

—Intentaré curarle —se defendió Arquimaes.

Morfidio desenfundó su daga y se la colocó en el cuello:

—¡Se acabó, brujo! ¡He perdido mi castillo y mi fortuna por tu culpa! ¡Estoy desesperado! ¡Contaré hasta cinco, si no hablas, morirás! ¿Lo has entendido?

Todos los presentes se dieron cuenta de que la paciencia de Morfidio se había agotado. Pero, en ese momento, Cromell gimió profundamente y el conde soltó a su prisionero.

—Me encuentro mal —balbució el capitán—. Es como si me ardieran las entrañas.

—Tienes mucha fiebre —dictaminó Arquimaes, poniéndole las manos sobre la frente—. Te daré algo que te curará.

—Nadie puede aliviarme. Sé que voy a morir. Esa flecha me ha matado.

—No digas eso, capitán. Arquimaes usará sus poderes para curarte —exclamó Morfidio—. ¡Te ordeno que lo salves, igual que hiciste con tu ayudante!

Arquimaes, rabioso, se puso en pie y le miró fijamente a los ojos.

—¡Este hombre está muy grave! —se rebeló el alquimista—. ¡La flecha le ha perforado el pulmón!

Cromell se revolvió entre los brazos del sabio, que trataba de aliviarle. El capitán tenía la mirada perdida y sudaba copiosamente.

—¡Si muere será por tu culpa, necio! —gritó Morfidio.

—Creo que deberíamos matar a este sabio de pacotilla y poner nuestras vidas a salvo —sugirió uno de los soldados, que estaba muy nervioso por la proximidad de las patrullas enemigas.

—Quizá deberíamos curar al capitán antes de que los hombres de Benicius se nos echen encima —propuso Arturo—. ¡Cuanto antes empecemos a trabajar, será mejor para todos!

—Arturo, ayúdame a recoger algunas hierbas —pidió Arquimaes—. Tratemos de aliviar su dolor.

Arturo siguió a su maestro y, bajo la vigilancia de los soldados, se acercaron al bosque. Allí, en silencio, buscaron plantas con propiedades curativas que pudieran ayudar a sanar la herida del capitán Cromell.

Arturo apiñó en una tela las hojas y plantas que su maestro le iba entregando. Después, encendieron un pequeño fuego, las cocieron e hicieron una pasta de color verdoso, que aplicaron sobre la llaga de Cromell. Así consiguieron que pasara una noche tranquila.

Al día siguiente montaron a caballo y se alejaron lo más deprisa posible, sintiendo que ojos enemigos los observaban.

ME LLAMO ARTURO ADRAGÓN, VIVO CON MI PADRE EN LA FUNDACIÓN, ESTAMOS EN EL SIGLO VEINTIUNO Y HOY ES UN DÍA NORMAL.

DESDE mi cumpleaños los sueños son cada día más intensos y parecen más reales que nunca. Por un lado disfruto, pero también sufro mucho porque me hacen sentir todo lo que ocurre como si los estuviese viviendo de verdad. Es una experiencia terrible que me empieza a pesar como una losa.

En la vida real las cosas no van nada bien. Mis compañeros siguen empeñados en hacerme la vida imposible. Desde que se han dado cuenta de que no han podido romper mi amistad con Metáfora, mi situación ha empeorado. Ella no lo sabe, pero tengo necesidad de su compañía. Creo que se ha convertido en la amiga que siempre he deseado tener, y eso me da fuerzas para seguir yendo cada día a clase.

Horacio es el líder del grupo y se ha tomado muy en serio su papel. No deja de hacer todo lo que está en su mano para ridiculizarme. Soy consciente de que me está acosando y de que debería decírselo a mi padre, pero no quiero darle un disgusto con mis asuntos; bastante tiene con mantener en pie la Fundación, que está asediada por las deudas y por las presiones del banco, que son cada día más fuertes. Ahora están a punto de nombrar a un interventor que se ocupará de vigilar todos los gastos de la Fundación. O sea, que estaremos bajo vigilancia administrativa, no podremos hacer ningún gasto extra y tendremos que dar cuenta de cada paso que demos y de cada decisión que tomemos. Ya no podremos adquirir ningún libro o documento sin su permiso… Y, posiblemente, tampoco podremos vender nada.

—¿Qué pasa, Arturo? —pregunta Patacoja—. Te veo un poco triste. ¿Se va a acabar el mundo?

—Todavía no, pero está a punto. Estoy preocupado por mi padre. Las cosas están empeorando por culpa de las deudas con el banco.

—Eso es lo que pasa con las empresas y los negocios, que cuando te quieres dar cuenta, te encuentras en la ruina. Pero no deberías preocuparte, tu padre encontrará una solución, ya lo verás.

—No estoy preocupado, estoy asustado. Tengo miedo por su salud. Está débil y si perdemos la Fundación, podría costarle caro. No resistiría un disgusto como ése.

—Tu padre es más fuerte de lo que parece. Deberías preocuparte por ti, que sí necesitas ayuda.

Me acerco y le entrego una pequeña bolsa.

—Toma, te he traído unos yogures. Con las prisas, es lo único que he podido coger.

—Tienes un corazón de oro, chico. Algún día te devolveré todo lo que estás haciendo por mí. Siempre recogemos lo que sembramos, muchacho, no lo olvides.

—Ya sabes que no lo hago por eso. Te aprecio y sé que necesitas ayuda.

—Eso es verdad. Si logro sobrevivir a estos tiempos tan duros, te devolveré el favor algún día. Por cierto, los gamberros andan dando vueltas por aquí otra vez.

—Espero que no nos vuelvan a pintar los muros de la Fundación —digo—. Ojalá se olviden de nosotros.

Me observa con esa mirada que pone cuando le dices algo que no le convence, y abre la tapa de un yogur.

Mientras come, me marcho hacia el instituto un poco más preocupado. Espero que esos tipos dejen en paz la Fundación y no sea necesario llamar a la policía. Estos asuntos no benefician a mi padre y le roban tranquilidad. Justamente lo que más necesita ahora.

—Hola, Arturo, buenos días —me saluda Mercurio, apoyado en la puerta.

—Buenos días, Mercurio. Veo que te has cortado el pelo.

—Ya me hacía falta. Además, vamos a tener inspección y me conviene dar buena imagen.

—¿Inspección?

—Sí, vienen los inspectores del Ministerio para hacer comprobaciones. Vamos, que quieren estar seguros de que estamos haciendo las cosas bien. Seguramente pasarán por tu clase.

No sé si es una buena noticia, pero supongo que no me va a perjudicar. Espero que no hagan cambiar de sitio a Metáfora, ahora que empiezo a entenderme bien con ella. O que no trasladen a Norma, que también me está beneficiando.

—¡Eh, tú, tío raro! —grita alguien a mis espaldas—. ¿Ya han encerrado a tu padre en un manicomio?

Es Horacio, que viene buscando guerra. Pero esta vez se ha pasado de la raya. Estoy dispuesto a permitirle cualquier cosa menos que se meta con mi padre.

—¿Qué has dicho?

—Ya me has oído. Te he preguntado por el loco de tu padre —insiste, provocando las carcajadas de los que le acompañan—. Está como una chota… igual que tú.

—No tiene ninguna gracia que te metas con mi padre —digo—. ¿Te gustaría que yo insultara al tuyo?

—¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Has insultado a mi padre?

—Todavía no, pero si vuelves a meterte con el mío, te responderé adecuadamente —respondo.

—Y yo te ayudaré —dice Metáfora, uniéndose al grupo—. No dejaré que ataquen a tu padre.

—¡Tú no te metas en esto! —protesta Ernesto, que es el pelota oficial de Horacio—. No es asunto tuyo.

—Cuando alguien se mete con un amigo mío, es asunto mío.

—No creas que porque eres la hija de la profesora te puedes entrometer en nuestras cosas —añade Horacio—. Mi padre tiene más influencia en este colegio que tu madre.

—Ni tú ni tu padre me dais miedo —responde mi compañera—. Esto es asunto nuestro y no permitiré que os metáis con Arturo.

—Por ahora lo vamos a dejar correr —advierte Horacio, dando un paso hacia atrás—. Pero no pienses que esto se acaba aquí. No nos gustan los raros… Ni los que los defienden.

Se alejan de nosotros lanzando burlas y amenazas. Tarde o temprano tendré que enfrentarme con él.

—¿Qué tal te encuentras? —me pregunta Metáfora cuando nos quedamos solos—. ¿Has vuelto a tener un ataque como el de la otra noche?

—No lo sé, pero he tenido sueños muy fuertes. Ya no soy capaz de distinguir entre los sueños y los ataques.

—¿Has soñado con lo mismo de siempre? ¿Has vuelto a ver a Arquimaes? ¿Y a ese caballero negro que lucha contra bolas de fuego?

—Sí, pero ahora es peor. Es como si viviera dentro de la historia. Estoy alucinado. Es como si tuviera una doble vida… A veces me parece que soy el personaje principal de ese sueño. Me parece que ese caballero… ¡soy yo!

—Vaya, eso se llama afán de protagonismo.

—No bromees. Lo digo en serio. Estoy preocupado.

—Deberías ver a un médico. A un psicólogo.

—¿Y qué le cuento? ¿Le digo que tengo sueños de historias medievales de ejércitos que asaltan castillos y de magos que hacen bolas de fuego? ¿Quieres que me encierren en un psiquiátrico para el resto de mi vida? Dirán que estoy loco, y no les faltará razón.

—No exageres. Un médico te hará un diagnóstico profesional. Y no te encerrarán, yo me ocuparé de eso. Te lo garantizo. No te dejaré solo.

—Ya, eso lo dices ahora, pero cuando empiecen los problemas, también me abandonarás.

—¿Y si fuéramos a un lector de cartas? Seguro que descifra lo que te pasa. Seguro que entiende tus sueños y los interpreta mejor que nosotros. Al fin y al cabo, también tienen que ver con la magia. Dicen que los sueños son parte de la magia… Y viceversa.

—Anda, vamos a clase, que ya empiezas a decir tonterías… —concluyo.

Creo que es mejor no hacer bobadas, centrarse en la realidad y ocuparse de los estudios, que falta me hace.

—Hola, Arturo —dice Cristóbal—. ¿Qué tal estás?

—Bien, bien… ¿Qué haces por aquí? ¿No deberías estar con tus compañeros de Primaria?

—Es que me gusta más estar con los mayores. Se aprenden más cosas.

—Luego no te quejes si se meten contigo —le advierto—. ¿Vale?

—Vale, ya nos veremos —dice, marchándose.

LOS siete fugitivos siguieron su marcha intentando evitar caminos transitados para no dejar pistas ni llamar la atención de los hombres de Benicius, que eran cada vez más numerosos y ya se dejaban ver de vez en cuando. La persecución había empezado.

Cromell, agotado por la pérdida de sangre, estaba siendo transportado sobre una camilla improvisada.

Morfidio estaba muy preocupado por su situación, que empeoraba por momentos. En realidad, estaba rabioso y frustrado ya que sus planes no habían salido según esperaba; no solo no había obtenido el tan ansiado secreto de Arquimaes, sino que había perdido sus posesiones y se había convertido en un fugitivo. En pocas horas había pasado de ser un conde temido y respetado a ser un prófugo, sin tierras y sin amigos.

La cuarta noche cayó precipitadamente sobre ellos. Se vieron obligados a descansar en una gruta que, casualmente, uno de los soldados había descubierto. Entraron con cuidado por si se trataba de la guarida de algún animal, ya que los osos abundaban en aquella región. Sin embargo, estaba vacía y pudieron instalarse cómodamente e incluso encender un fuego para tomar algo caliente, cosa que no hacían desde la noche anterior al ataque de Benicius.

—Tendremos que cambiar nuestro plan —propuso Cromell—. Debemos internarnos en el bosque. Aquí no estamos seguros. Los hombres del rey Benicius nos pisan los talones y acabarán por encontrarnos. Creo que saben el lugar al que nos dirigimos.

—Cruzar el bosque no es una buena alternativa —respondió Morfidio—. No sobreviviremos. Hay demasiados peligros. Los proscritos habitan entre los árboles y nos cazarán como a patos. Es mejor adentrarnos directamente en las tierras pantanosas.

Cromell tosió y escupió sangre. Arquimaes le dio un brebaje que alivió momentáneamente su dolor. Pero estaba claro que el capitán no se recuperaría.

—En las tierras pantanosas no se atreverán a seguirnos —insistió el conde Morfidio—. Pronto llegaremos al castillo de Demónicus y te curarán, amigo mío.

Cromell comprendió que su jefe no pensaba cambiar de idea, pasase lo que pasase. Sabía perfectamente que él no resistiría el viaje por las putrefactas aguas pantanosas, pero se resignó a su suerte.

—Está bien, creo que tienes razón, mi señor —musitó.

—Ahora descansa y trata de recuperar las fuerzas —susurró Morfidio, intentando animarle—. Mañana seguiremos nuestro camino. Los magos nos darán protección. Ellos tienen medios para sanar a los heridos… Ya que Arquimaes no lo consigue.

Morfidio se acercó al alquimista y le puso la mano en el hombro.

—Eres un testarudo. Te niegas a entregarme lo que tendrás que dar a otro con menos escrúpulos que yo. Ha muerto mucha gente por tu culpa y yo lo he perdido todo.

—Buscas un secreto que no te puedo entregar —respondió Arquimaes—. Ni siquiera estoy seguro de que sirva para algo. Tu empeño ha sido en vano.

—He visto cómo has devuelto la vida a Arturo en dos ocasiones. Ahora sé que posees el secreto de la inmortalidad. Me lo entregarás o sufrirás las consecuencias. Así están las cosas. Y hablo en serio.

—No sabes lo que dices. Ninguna tortura me obligará a hablar.

—Sé de alguien que te obligará a soltar la lengua. Lo verás dentro de poco. Y te arrepentirás. ¿Conoces a Demónicus, verdad? Sabes que ese hechicero daría cualquier cosa con tal de poseer tu secreto. Y ya sabes el empleo que hará de él. Lo aprovechará bien.

—¡Demónicus es un mago perverso! ¡Solo quiere esclavizar y torturar a la gente! ¡Ese mago es repugnante!

—Pues ya ves, ahora resulta que has estado trabajando para él —dijo sarcásticamente el conde Morfidio—. Menuda sorpresa, ¿verdad?

—Ya sabes lo que se cuenta de él. Dicen que hace cosas horribles con la gente. Cuentan que utiliza seres humanos para sus terribles experimentos.

—Leyendas malvadas. La gente habla mucho. Demónicus no es tan malo. Te gustará.

Arturo escuchó atentamente la conversación entre los dos hombres y comprendió que las cosas iban a empeorar. Entregar al alquimista a Demónicus era una canallada.

—Ya veremos qué piensa la gente cuando vea que Demónicus es más poderoso gracias a ti y a tu maldito invento.

Cuando reemprendieron la marcha al amanecer, el capitán Cromell había empeorado mucho y apenas podía hablar. Algunas horas después entraban en las tierras pantanosas, el reino de los hechiceros, donde Demónicus representaba el poder absoluto.

El paisaje se volvió más salvaje e inhóspito. La vegetación era mucho más agresiva y del suelo surgían columnas de humo y chorros de agua caliente. Acompañados por el ulular del viento, algunos sonidos que recordaban voces humanas se dejaban oír entre las altas hierbas y llamaban su atención.

De vez en cuando, las pútridas aguas se agitaban y algunos lagartos de grandes y afilados dientes aparecían amenazantes. Un enjambre de mosquitos se pegó al lomo de los caballos, haciendo zumbar sus pequeñas alas como si anunciaran su presencia. Los soldados, asediados por ellos, tuvieron que cubrirse el rostro con las capas y agitaban inútilmente los brazos para espantarlos.

Los caballos tropezaban continuamente poniendo en peligro la vida de los jinetes. Bandadas de pájaros oscuros los sobrevolaban, asustando a las monturas y molestando a los hombres. Al atardecer, una densa cortina de niebla los envolvió y les obligó a reducir la marcha, aumentando terriblemente su angustia y su preocupación.

Los lagartos se acercaban cada vez más y se mostraban más agresivos, lo que inquietaba a los caballos y dificultaba su control. El caballo de Morfidio se encabritó un par de veces para evitar la mordedura de uno de esos peligrosos animales y su amo estuvo a punto de caer al agua. Cromell empeoró debido al movimiento provocado por los caballos.

Cuando estaba a punto de anochecer, la niebla se disipó y se dieron cuenta de que estaban rodeados de guerreros salvajes que llevaban el cuerpo cubierto de barro, adornados con huesos y pinturas de guerra, y provistos de largas cerbatanas y espadas cortas. Se comportaban igual que los reptiles y se ocultaban entre las hierbas. La mayoría vestía harapos de tela gruesa oscura mezclada con algunas pieles de serpiente, mientras otros portaban rudimentarias corazas hechas con cuero endurecido.

Algunos de los guerreros más atrevidos se acercaron hasta rozar casi a los caballos, a los que miraban con gran codicia. En ellos veían un alimento del que solían carecer. La presencia de carne fresca les ponía nerviosos y eso les hacía más audaces y peligrosos.

—Llévanos ante tu señor —pidió Morfidio, levantando los brazos en señal de paz—. Somos amigos y le traemos algo muy valioso.

Los salvajes de los pantanos se acercaron lentamente, tanteando el terreno, intentando descubrir las verdaderas intenciones de los recién llegados. Pronto comprendieron que Morfidio venía en son de paz, pero uno de sus soldados, que hizo un gesto demasiado rápido, recibió un flechazo en la espalda que acabó con él de forma inmediata. El cuerpo cayó al agua y levantó un gran revuelo; varios lagartos se lanzaron inmediatamente sobre él y desapareció tan deprisa que apenas hubo tiempo de reaccionar. Después, una mancha roja empapó el agua y el silencio volvió a reinar. Dos salvajes agarraron las bridas de su caballo y lo apartaron rápidamente del agua.

—¡Quietos! —gritó Morfidio para impedir que los siguieran atacando—. ¡Somos amigos!

El que parecía el jefe, y que llevaba la cabeza cubierta con una piel de animal, posiblemente un perro, levantó su arco y ordenó a sus hombres que desarmaran a Morfidio y a los demás. Cuando el conde comprendió lo que pretendía, entregó voluntariamente su espada y ordenó a los dos soldados que le acompañaban que hicieran lo mismo. Poco después, eran escoltados hacia lo más profundo de las tierras pantanosas, una zona inhóspita, de la que se contaban terribles historias que nadie se atrevía a desmentir y que estremecían el alma de aquellos que las escuchaban.

* * *

Arco de Benicius estaba fuera de sí. Arrojó el trozo de carne que estaba comiendo a sus perros y dio un tirón del mantel que hizo caer al suelo casi todos los platos y copas. Escupió el bocado que tenía en la boca y se encaró con su hombre de confianza, el caballero Reynaldo.

—¿Qué has dicho?

—Estamos seguros. Morfidio y el alquimista han entrado en las aguas pantanosas. Va a entrevistarse con Demónicus, mi señor.

—¿Significa eso que no podéis traerlo a mi presencia, tal y como os había ordenado?

—Me temo que sí, majestad. Podemos considerar que el conde Morfidio está fuera de nuestro alcance. El reino de Demónicus es inaccesible para nosotros. Nadie que entra en sus tierras sale vivo.

Benicius retorció la manga de su túnica y entornó los ojos. La rabia y la frustración lo dominaban y le costaba trabajo tomar una decisión.

—¡Malditos inútiles! ¡Os pago bien, os alimento para que engordéis, os protejo como si fueseis mis hijos y me pagáis de esta manera! ¿Es que no puedo dar una orden que cumpláis sin dificultad? ¿Qué tengo que hacer para que me traigáis a ese alquimista y al conde? ¿Cómo puedo hacer justicia si no tengo a ese maldito Morfidio para ahorcarle?

—Podemos enviar un emisario y hacer un trato con Demónicus.

—¿Y qué ofrecería a cambio?

—A la reina Émedi. Todo el mundo sabe que el Mago Tenebroso desea poseer su reino más que ninguna otra cosa en el mundo. Émedi a cambio de Arquimaes y Morfidio. Es un buen trato.

Benicius se frotó la barbilla mientras daba vueltas a la propuesta de Reynaldo. En algún momento, sus ojos brillaron, como si estuviera dispuesto a aceptar. Sin embargo, su rostro cambió de aspecto.

—No, no entregaré a Émedi a ese diablo. Émedi será mi esposa y ampliaré mi reino. Si es que todavía vive, claro…

—La reina Émedi está viva, os lo aseguro. Podemos encadenarla, entregarla a Demónicus y, además, conquistar su reino y unirlo al vuestro. Arquimaes caerá entonces en vuestro poder y conseguiréis el secreto que posee y que tanto os obsesiona. Es una maniobra perfecta.

—No me fío de Demónicus. No cumpliría su palabra —respondió el rey—. No puedo exponerme a entregarle la reina y que me devuelva el cadáver de esos dos, después de haberles arrancado el secreto… Tiene que haber otra solución.

—La hay… Podéis entregarle a Herejio, ese mago que os ha fallado en el asalto del castillo de Morfidio. Demónicus quiere ponerle la mano encima desde que le traicionó y ha ofrecido una buena recompensa por su cabeza… Herejio a cambio de…

—¡Arquimaes! —exclamó Benicius alborotado—. ¡Que me entregue a Arquimaes y que se quede con Morfidio y con Herejio!

—Es una buena idea. Al fin y al cabo, Morfidio no nos sirve para nada. Ahora sois dueño de sus posesiones… Podéis nombrar a alguien que le sustituya y que os sea fiel… Alguien que fortifique esta posición y que os proteja de un ataque inesperado de Demónicus…

—¿Conoces a alguien de quien me pueda fiar?

—Claro que sí, mi señor Benicius. Conozco a un hombre que solo piensa en vuestro interés —respondió Reynaldo, haciendo una reverencia de sumisión que dejó claro en quién estaba pensando.

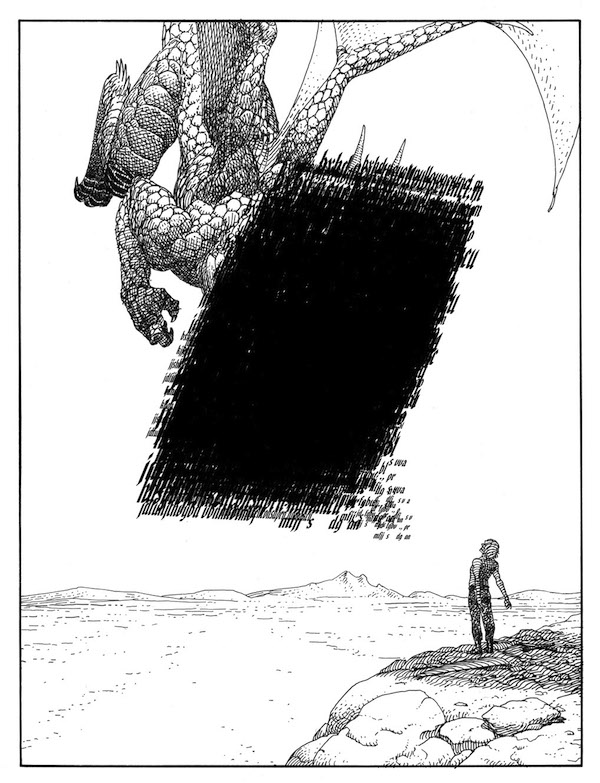

DESDE que he cumplido catorce años mi vida ha cambiado mucho. Y parece que va a cambiar más. Las letras parecen haberse instalado definitivamente en mi cuerpo. No sé qué hacer para que desaparezcan. Si no tenía bastante con el dibujo del dragón, ahora se añaden estas filas de palabras, escritas en tinta negra sobre mi piel.

Necesito que alguien me diga qué pasa y a qué se deben. Ya no puedo guardar más ese secreto que empieza a pesarme demasiado. La única persona que lo conoce es Metáfora.

—¿Puedes acompañarme a un sitio? —me dice mientras recogemos los libros.

—¿A qué sitio? ¿Adónde me quieres llevar?

—Tenemos cita con una echadora de cartas —explica.

—¿Qué? ¿Vamos a visitar a una lectora de tarot? ¿Estás loca o qué te pasa?

—Si no quieres venir, déjalo. Olvidemos el asunto. Yo lo hago por ti, a mí me da lo mismo. Pero luego no digas que no me preocupo por ti.

—Bueno, vale. Está bien, te acompañaré. Total, no creo que mi situación empeore por culpa de una echadora de cartas.

—Venga, pues vamos allá antes de que te arrepientas.

Salimos del instituto y nos encontramos con mi padre, que está aparcando la bicicleta.

—Hola, papá, ¿no habrás venido a buscarme, verdad?

—No, bueno, sí… pero antes tengo que hablar con Norma de un asunto que me preocupa. Hace tiempo que quiero saber qué tal llevas los estudios y es mejor que me informe de primera mano.

—Oh, claro, claro… Está ahí, en la sala de profesores. Puedes pasar si quieres.

—Vale, hijo, luego nos vemos en casa… Hola, Metáfora.

—Hola, mamá se alegrará de verle. La cena de la otra noche nos gustó mucho. A ver cuándo hacemos otra.

—Cuando queráis, cuando queráis… Se lo diré a Norma, a ver si quiere… Podemos reunimos la semana que viene.

Nos dirigimos a la parada del autobús que nos llevará hasta el centro de la ciudad, donde Metáfora ha quedado con la echadora de cartas… Una «bruja»… La ha localizado en Internet. Dice que su página web le ha resultado muy interesante y que es la mejor que ha encontrado.

—Mi madre no hace más que hablar de tu padre —dice Metáfora, apenas nos sentamos—. Yo creo que se está enamorando.

—A mi padre le pasa lo mismo. Solo piensa en ella. Ya ves que viene a buscarme cada dos por tres, cosa que antes de conoceros no hacía. Estaba todo el tiempo metido en la biblioteca, investigando.

—Claro, tu padre gana mucho con esta relación. Sin embargo, mi madre…

—Oye, ¿qué quieres decir con eso?

—Que tu padre es un hombre solitario, mientras que mi madre tiene una vida social más activa. Vamos, que tiene más pretendientes. Espero que elija lo mejor.

—¿Qué insinúas? ¿Que mi padre no es un buen partido para tu madre?

—No, no es eso… Venga, tenemos que bajar en esta parada.

El autobús nos ha dejado dos calles más abajo de la dirección que tiene apuntada en el papel. Andamos unos cinco minutos y llegamos al portal de una casa muy antigua, que está apuntalada con unas vigas de madera. Parece en ruinas.

—Es aquí —dice Metáfora—. Entremos.

—Esta casa está a punto de hundirse. Creo que no deberíamos entrar.

—Venga, no digas tonterías. Aquí dentro no corremos más peligro que cuando cruzamos un semáforo. Me parece que eres un poco miedoso.

—Precavido es lo que soy. Pero bueno, si quieres que nos juguemos la vida, pasa delante, que yo te sigo.

Unos obreros, que empujan carretillas cargadas de sacos de cemento, entran y salen continuamente. Alguno de ellos nos obliga a apartarnos para dejarles paso. Nuestra presencia no les preocupa lo más mínimo y hacen su trabajo como si no existiéramos.

—Ya te he dicho que aquí corremos peligro —le recuerdo—. Si el edificio no se hunde, caeremos aplastados por estos hombres.

El ascensor no funciona y subimos los tres pisos andando, tropezando con restos de ladrillos, cables, maderas y otros elementos de la obra.

—Mira, es aquí… —dice, señalando una vieja y desvencijada puerta de madera—. ¿Ves? «Pitonisa medieval»… Voy a llamar.

—¿Estás segura de que quieres seguir adelante?

Aprieta el timbre de la puerta y esperamos unos segundos.

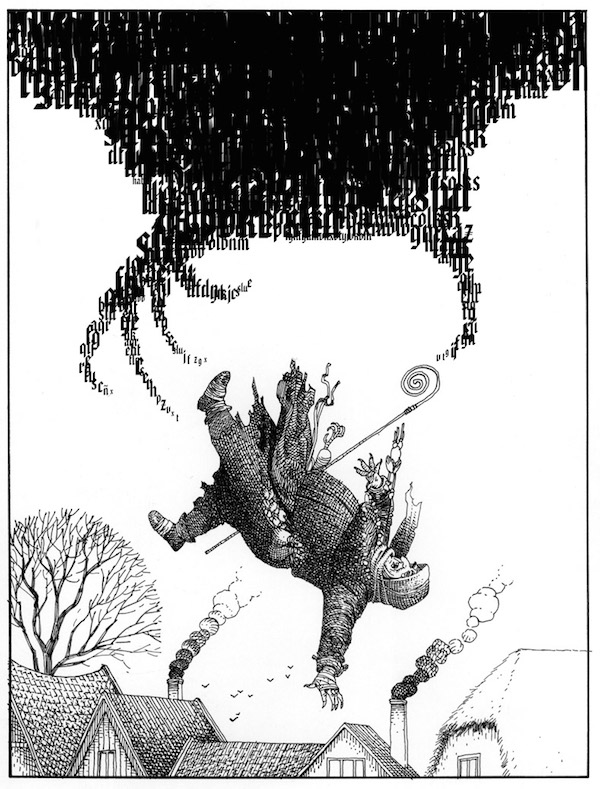

—¿Qué quieren? —pregunta un hombre que parece un personaje de las cartas de tarot. Va vestido con ropa de época, similar a la que utilizaban los magos de la Edad Media—. Solo atendemos a personas adultas.

—Tengo cita —dice inmediatamente Metáfora, antes de que nos cierre la puerta en las narices—. Me llamo Metáfora Caballero; llamé ayer por teléfono.

—Sí, hablé contigo, pero no me dijiste tu edad. ¿Cuántos años tienes?

—Voy a cumplir quince dentro de unos meses.

—Vuelve cuando tengas dieciocho. No queremos líos con menores.

—Pagaremos por adelantado —insiste Metáfora—. Y no diremos nada a nadie. Será un secreto entre nosotros.

—Son cien euros.

—Mi amigo paga —dice Metáfora, dando un paso atrás—. Él quiere saber cosas.

—Yo solo tengo cuarenta euros —digo, sacando varios billetes del bolsillo—. Metáfora, ¿tienes algo de dinero?

Abre su bolso y saca un billete de veinte.

—Solo tenemos sesenta euros —dice—. Es lo que hay.

El hombre nos mira con cara de pocos amigos. Pero, al final, después de pensarlo un poco, dice:

—Venga, vale, por esta vez pase. Pero, por la cuenta que os trae, os aconsejo que no me engañéis. Pasad y sentaos hasta que os llame.

Después de coger el dinero nos lleva hasta una pequeña sala de espera, que más bien parece una gruta sucia y maloliente, con las paredes recubiertas de estampas antiguas que representan al diablo, animales legendarios y una extensa gama de magos, brujos y hechiceros de ambos sexos, además de locos, reyes y soldados. Hay una música esotérica compuesta de sonidos difíciles de identificar, acompañados de voces de ultratumba. En una pared hay un gran cuadro de una mujer que parece flotar en el espacio y que está iluminada por dos focos que se dirigen hacia ella.

—¡Es la mujer de internet! —dice Metáfora—. Estaba en la página web.

—Ya podéis entrar —anuncia el hombre, al cabo de unos minutos.

Ahora pasamos a una habitación más grande, que tiene una débil iluminación rojiza. Lo justo para ver las figuras, pero con tan poca potencia que los pequeños detalles no se perciben.

—Sentaos en esas sillas y no mováis un dedo —indica el hombre disfrazado de mago—. Estrella vendrá ahora.

Nos quedamos solos y esperamos con la respiración entrecortada. A pesar de que sabemos que todo esto forma parte de la puesta en escena, nos sentimos un poco sobrecogidos por el ambiente, que debe de estar preparado para angustiar a los clientes.

De repente, una puerta se abre haciendo chirriar las bisagras. Aunque al principio creo que es por falta de mantenimiento, me doy cuenta de que el ruido forma parte del espectáculo. Aquí todo está montado para lograr el efecto de que estás en un lugar sobrenatural.

—¿Qué queréis saber? —pregunta una mujer vestida de la forma más extraña que he visto en mi vida—. Preguntad y yo os responderé.

Metáfora me mira, sin decir nada.

—Pues… soy yo el que quiere saber —digo.

—¿Cómo te llamas, chico?

—Arturo. Mi nombre es Arturo. Arturo Adragón.

—¿Eres su novia? —pregunta, mirando a Metáfora—. ¿Le has traído porque quieres saber si os casaréis y si tendréis hijos?

—No somos novios —salta inmediatamente—. Somos compañeros de clase y amigos.

—Quiero saber algo sobre mis sueños —digo—. Tengo sueños muy raros y muy complicados.

—Vaya, vaya… el chico tiene sueños raros —comenta en un tono burlón que no me gusta demasiado—. ¿Cómo son? ¿Sueñas con riquezas, con poder, con chicas guapas?

—No es eso. Mis sueños son de aventuras en la Edad Media, con caballeros, asaltos a castillos y todo eso.

—¿Hay dragones? —pregunta mientras observa el dibujo que hay en mi frente—. ¿Son dragones buenos o malos?

—Todavía no me he encontrado con ninguno, pero estoy seguro de que, tarde o temprano, aparecerán. Siempre aparecen en las historias medievales. Por ahora hay magos, reyes y alquimistas. Y secretos raros.

—No tienes que preocuparte. Está de moda. Ahora hay muchas películas, libros, cómics y videojuegos sobre ese mundo de fantasía. Es toda una invasión. Es normal que los chicos y las chicas estéis un poco obsesionados con todo eso. Pero no es grave, ya pasará.

—Pero lo mío es más serio. He viajado al pasado y he estado ahí, en un castillo. Y he participado en una guerra…

—Oh, claro. Eso le pasa a muchos. Si ves demasiadas pelis y juegas al rol y esas cosas, te acabas creyendo que estás metido de verdad en la Edad Media. Tienes que controlarte. Leer otras cosas. ¿Te gusta la poesía?

—Yo lo que quiero saber es si es pasajero o durará mucho; y qué va a pasar conmigo. Para eso hemos pagado. Pero si no puede decírmelo, devuélvanos nuestro dinero y nos vamos.

—¡Claro que puedo responder a tus preguntas! Tranquilízate. Te voy a echar las cartas y veremos qué te depara el futuro.

Abre una caja roja que está sobre la mesa y saca un paquete de cartas de gran tamaño, las arroja sobre el tapete, las vuelve a recoger, las mezcla y me mira fijamente:

—Presta atención, chico, ahora vas a ver lo que te tiene reservado el futuro.

Saca una carta y la coloca boca arriba sobre la mesa.

—Vaya, una buena noticia. Vas a vivir muchos años, muchísimos.

Otra carta.

—Es posible que seas inmortal. Es posible que vivas hasta que se unan las dos personalidades que hay dentro de ti.

—¿Dos personalidades? —pregunta Metáfora.

—Tu amigo es doble —explica—. Es un fenómeno que se da en algunas ocasiones. Es algo así como una persona con dos vidas. Ya sabes, la que vive en la realidad y la que es producto de los sueños.

—Eso ya se lo he dicho yo. Usted ya sabe que tengo sueños y que…

—Chisssss… Silencio, deja que me concentre, chico.

Otra carta.

—Pero hay un problema. ¡Tendrás que tomar una decisión importante que afectará a tu vida futura! ¡Un día te encontrarás en un camino y tendrás que decidir si debes seguir adelante o volver atrás! Será una decisión vital que tendrás que afrontar.

—¿Cuándo ocurrirá eso? —pregunto, cada vez más interesado.

—Pronto. Antes de lo que crees.

Otra carta… Otra más… Otra…

—Y ahora vienen las malas noticias. Pero no creo que deba contártelas —comenta, intentando tranquilizarme.

—¡Claro que debe! ¡Para eso he pagado!

—Está bien, te lo diré, pero luego no me digas que he intentado asustarte. Escucha… Tu vida está condicionada por los signos, por la magia y por…

—¿Por qué? —pregunta Metáfora, ansiosa—. ¿Qué más?

—Por el amor. Te tendrás que dividir en dos también por culpa del amor.

—¿Qué significa eso? Nadie se divide en dos partes por culpa del amor. Eso es una bobada.

—Es posible que tu corazón se divida y te encuentres en la necesidad de tener que tomar una decisión. Estás maldito y vivirás el doble que los demás, pero también sufrirás el doble. Ahí tienes el sol y la luna, que lo confirman. Eso es todo lo que puedo decirte.

—¿Nada más? ¿Eso es todo por cien euros?

—¿Te parece poco? Me has dejado agotada. Tu caso es muy complicado y he tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para resolver tu problema. Ahora haced el favor de salir de aquí. La sesión ha terminado… Tengo que descansar. Además, solo habéis pagado sesenta, y por ese precio ya os he dado mucho. Venga, chicos, fuera de aquí.

Metáfora y yo comprendemos que es inútil discutir, así que nos levantamos y nos marchamos. Mientras descendemos por la escalera llena de escombros y tropezamos con los albañiles, empiezo a sentir una cierta preocupación. Eso de que voy a sufrir el doble que los demás no me ha gustado nada. Suena a maldición.

—Oye, Arturo, no estarás preocupado por lo que ha dicho esa mujer, ¿verdad? —pregunta Metáfora.

—Ni hablar. Ya sé que todo es mentira. Es una forma de sacarle el dinero a la gente. Ya te dije que íbamos a perder el tiempo. Teníamos que haber ido al cine.

—Sí, hombre, para alimentar más tu imaginación —me advierte—. Creo que durante una temporada no deberías ver películas, ni leer cómics, ni novelas, ni hacer nada que provoque tu fantasía.

—¿Qué dices? ¿Me estás prohibiendo hacer las cosas que más me gustan en esta vida?

—¡Yo no te prohíbo nada!, solo te sugiero que dejes de hacer tonterías durante una temporada. No te va a pasar nada por dejar de fantasear, ¿sabes? Hay otras cosas. Podemos ir a bailar…

Subimos al autobús que nos lleva de vuelta a casa y hablamos de cosas que nada tienen que ver con la brujería, ni de las letras de mi cuerpo y todo lo demás. Pero, en el fondo, sé que algo pasa, que lo que me ocurre no es normal.

—Oye, me estoy poniendo malo. Me siento un poco cansado —le digo cuando bajamos en nuestra parada.

—Eso es por el susto que te ha dado esa mujer. Se ha pasado con eso de que vas a sufrir el doble.

—Me estoy mareando.

—Venga, vamos a tomar algo a esa cafetería. Ya verás como se te pasa.

Apenas me siento en una silla, noto que el mareo progresa mucho y vuelvo a sentir aquella sensación de la noche de la cena de mi cumpleaños. La sensación de que estoy desapareciendo de este mundo.

EL cuartel general de Demónicus estaba construido sobre una antigua fortificación romana que pocas personas ajenas a su reino habían visto con sus propios ojos. Se encontraba sobre un promontorio de roca y tierra firme, rodeado de agua y barro. La edificación principal estaba cubierta por una gran cúpula, sustentada sobre cien poderosas columnas, recubierta por una capa de fuego cuyas enormes y eternas llamas alcanzaban gran altura y se veían desde lejos. Era como un faro que iluminaba tanto el día como la noche. Servía para atraer a los fieles y asustar a los enemigos. Era tan espectacular que la sola contemplación del poderoso fuego, que desprendía una negra columna de humo, sobrecogía el corazón de quienes lo veían por primera vez. Posiblemente, gracias a esa enorme llamarada, el cuartel de Demónicus nunca había sido atacado. ¡Tenía un aspecto diabólico e infernal!

Cuando vieron de cerca el intenso fuego, Arquimaes y sus compañeros quedaron deslumbrados y sobrecogidos. La majestuosidad del palacio de Demónicus imponía respeto.

La cúpula principal estaba rodeada de grandes templos y palacios adornados con estandartes de vivos colores que ondeaban al viento. Varios cuarteles militares bien amurallados se elevaban alrededor de la gigantesca fortaleza y la convertían en inexpugnable. Ningún ejército sería capaz de penetrar hasta el corazón del imperio de los magos; ningún rey disponía de fuerzas suficientes para conquistar un reino tan protegido. Todos los que lo habían intentado habían alimentado con su propia sangre a las bestias de los pantanos.

Los recién llegados observaron con asombro cómo dos magníficos dragones sobrevolaban el palacio en círculo, cerca de las nubes, iluminados por la luna blanca que destacaba en el cielo oscuro. Los dos dragones estaban acompañados por unos misteriosos seres, mitad lagarto mitad hombre, que formaban un anillo de protección a su alrededor. Planeaban cerca de la cúpula de fuego con los brazos y las piernas extendidas, como si quisieran cogerse en el aire unos a otros. Eran animales de una ferocidad palpable, que arrojaban por sus bocas llamas y ácido venenoso de un color repugnante.

Después de cabalgar por varias callejuelas, bajo una lluvia de insultos que los habitantes de aquella ciudad fortificada lanzaron contra ellos, fueron entregados a los soldados de Demónicus. Los salvajes de los pantanos recibieron a cambio monedas, armas y otros objetos, y se marcharon felices, llevándose además un par de caballos.

Arturo y sus compañeros fueron arrojados sin contemplaciones a una oscura celda y permanecieron encerrados dos días, durante los cuales apenas recibieron por todo alimento un cuenco lleno de una pasta verdosa formada de grumos hediondos y unos cazos de agua oscura y maloliente.

—¿Qué nos van a hacer? —preguntó Arturo, bastante preocupado, y al límite de sus fuerzas—. ¿Qué será de nosotros?

—Si sobrevivimos nos llevarán ante Demónicus —respondió Arquimaes—. Estoy seguro de que Morfidio negociará con él. Nuestras vidas serán el precio.

—¿Nos torturarán?

—Supongo que sí, pero no les servirá de nada —aseguró el alquimista—. He jurado que jamás revelaré el secreto que poseo. Antes moriré.

—Maestro, juro que nada interesante saldrá de mis labios —murmuró Arturo—. No diré una palabra.

—No sabes nada que les pueda interesar y no conoces la fórmula —señaló el alquimista—. Estoy seguro de que te dejarán en paz.

Al tercer día, y a pesar de los cuidados de Arquimaes, Cromell murió entre terribles dolores. Sufrió una larga agonía con la que pagó todas las fechorías que había cometido durante muchos años en nombre de su señor. Falleció con los ojos y la boca abiertos, lo que dio a su rostro una expresión terrorífica; aunque no llegó a exhalar un solo gemido. Sorprendiendo a todos, Morfidio lloró ante su cadáver durante horas.

Algunos días después, escoltaron a los cinco supervivientes hasta el edificio central, donde fueron nuevamente encerrados en otro oscuro calabozo, rodeados de ratas y cucarachas. Los prisioneros hicieron lo posible por evitar las mordeduras de unas y otras y, aunque lo lograron en ocasiones, el olor que desprendían aquellos bichos fue su peor tortura. Los excrementos y la suciedad tenían tal grado de podredumbre que resultaba difícil vivir en esas condiciones. Debido a ello, algunas heridas se infectaron, aunque Arquimaes pudo curarlas. Incluso libró a Morfidio de una peligrosa inflamación.

Después de haber pasado unas jornadas horribles en las que no pudieron pegar ojo por culpa de la gran cantidad de roedores, y del ruido de los carceleros y los verdugos, fueron llevados al patio principal y arrojados desnudos a una charca pestilente, cuyo olor era tan fuerte que ni siquiera los soldados podían soportarlo.

Una tarde, después de comer, los condujeron a una sala grande, los dejaron ponerse su ropa seca y les hicieron esperar hasta que el sol empezó a ocultarse.

Varios soldados bien armados, comandados por Tórtulo, un hombre que solo tenía una mano, los encadenaron y los llevaron escaleras arriba, hasta el piso superior, donde un tribunal compuesto por una docena de hombres que cubrían su rostro con capuchas y horribles máscaras les esperaban para interrogarlos.

Los arrodillaron a golpes y les prohibieron hablar si no era para responder a sus preguntas.

—Contestad sin insolencia a lo que se os pregunte —ordenó el hombre de una sola mano—. O perderéis la lengua.

Después de unos minutos de silencio sepulcral, las puertas de madera se abrieron y un hombre entró acompañado de un pequeño cortejo y de su guardia personal; era Demónicus en persona.

Era extremadamente alto, y su expresión mostraba a un hombre que odiaba a la humanidad entera. El pelo largo y negro caía en cascada sobre sus hombros y, de la frente, salía un mechón de pelo blanco que le cruzaba la cabellera y se la dividía en dos partes iguales. El mechón blanco parecía una serpiente sinuosa que reptara sobre su cabeza y le daba un aspecto peligroso. Miraba con rabia y sus ojos despedían odio a raudales. Demónicus era la representación de lo peor del ser humano.

El Mago Tenebroso se sentó en el trono e hizo la primera pregunta.

—¿Quién de vosotros es Morfidio?

—Yo, señor. Soy el conde Morfidio.

—Tenemos cuentas pendientes contigo. Nos has perseguido y has encerrado a varios magos y hechiceros muy queridos por nosotros. Antes de condenarte a muerte queremos que nos digas para qué has venido a nuestras tierras sabiendo que aquí no serías bien recibido.

—Gran mago, os traigo algo especial… Éste es Arquimaes, el alquimista, a quien seguramente conocéis. Es poseedor de un extraordinario secreto que no me ha querido revelar. Pero estoy seguro de que vosotros seréis capaces de arrancárselo.

—¿De qué secreto hablas?

—Se trata de un descubrimiento extraordinario. Creo que ha descubierto la piedra filosofal. He leído una frase que escribió en un pergamino en la que asegura que es capaz de convertir a los hombres en seres valiosos. ¿Qué otra cosa puede ser sino el poder de convertir a los seres humanos en inmortales? Además, he visto con mis propios ojos cómo ha sido capaz de devolver la vida a ese muchacho en dos ocasiones. ¡Le ha hecho revivir con su extraordinario poder! La cuestión, mi señor Demónicus, es que no he podido arrancarle la fórmula, y por eso os lo he traído. Espero que sepáis recompensarme debidamente.

—¿Recompensar a un bastardo como tú? ¿Qué esperas recibir de nosotros?

—Quiero ocupar el trono de Arco de Benicius a cambio de una fidelidad absoluta a tu reino. Os ayudaré a extender el poder de los hechiceros. Yo seré la mano de hierro que pondrá en pie vuestro Imperio Mágico. Puedo hacerlo y lo sabéis.

Algunos encapuchados intercambiaron palabras en voz baja mientras Demónicus consideraba su propuesta. Morfidio tuvo la impresión de que había dado en el clavo. Todos sus sufrimientos habían valido la pena.

—Es posible que tu oferta nos interese, conde Morfidio. Sabemos que eres lo bastante cruel como para imponer el orden y la disciplina que necesitamos. Pero no es fácil. Recuerda que aún tenemos que enfrentarnos a la reina Émedi, que se opondrá con todas sus fuerzas, y a la que aún no hemos podido destruir. Es nuestra mayor enemiga.

—Lo sé, pero soy capaz de enfrentarme con ella y derribarla de su trono, que se tambalea por momentos. Sus fieles huirán cuando vean lo que se avecina. Les demostraremos que nuestro poder es mayor. Pero yo había oído decir que la habías matado… ¿Entonces, no es cierto lo que se dice?

—Hemos enviado conjuros para eliminarla, pero nadie sabe por qué no han surtido efecto. Lo cierto es que ahora vive… y amenaza con atacar nuestro poder. Ha emprendido una caza contra todos los que practican la magia y la hechicería… Nos odia a muerte y nos hace responsables de todos los males que asolan su reino.

—Con el secreto de Arquimaes podréis enfrentaros a ella.

Demónicus, tras observar a Arquimaes durante unos segundos, ordenó que se lo acercaran.

—Así que tú eres el famoso Arquimaes.

—Sí. Yo soy el que dices.

—El amigo de la reina Émedi, el que le ha proporcionado ayuda y la ha ayudado a fortalecerse.

—Y lo seguiré haciendo cada vez que pueda. Ella es ahora mismo la única que se opone a vuestra tiranía.

—Dime, sabio, ¿estás dispuesto a entregarme tu secreto a cambio de tu vida y la de tu ayudante? —preguntó Demónicus directamente.

—De ninguna manera. Prefiero morir. Pero aunque lo hiciera, no os serviría de nada. En vuestras manos mi secreto es inservible —respondió con firmeza el gran alquimista—. Es para gente civilizada, no para animales salvajes.

—¡Llevadlo a la sala de torturas! —ordenó con rabia el Mago Tenebroso—. En cuanto a ti, Morfidio, más te vale que esa fórmula de la que hablas sea verdaderamente poderosa. Si nos has engañado lo pagarás caro.

—Os aseguro que…

El soldado más próximo le dio un golpe en la espalda que le hizo aullar de dolor.

—¡Perro, habla solo cuando te pregunten! —le recordó Tórtulo.

—Que ejecuten a esos soldados. No queremos espías aquí —sentenció Demónicus—. Y a ese muchacho, también.

—¡Dejadle en paz! —gritó Arquimaes, antes de recibir un golpe.

Morfidio hizo un gesto para pedir la palabra. Cuando se le concedió, dijo:

—Puede que nos sea útil. Hace cosas extraordinarias. Ha luchado contra una bola de fuego creada por Herejio y ha sobrevivido. ¡Arquimaes le ha resucitado dos veces!

—¿Ha luchado contra la magia de Herejio? —preguntó con asombro Demónicus—. ¿Él solo?

—Se lanzó a galope contra una gigantesca bola de fuego que Herejio había enviado contra mi castillo y la hizo añicos —explicó Morfidio—. Pero lo más extraordinario es que no le ocurrió nada. Estoy seguro de que está protegido por los poderes de ese secreto de Arquimaes. Es la prueba viviente de que Arquimaes sabe algo extraordinario.

—Quizá quiera darnos alguna información —dijo Demónicus—. Y tú, muchacho, si hablas, puedes salvar la vida. ¿Nos contarás lo que sabes?

—No sé nada. Y si lo supiera, no lo contaría —respondió Arturo.

—¡Encadenadlo junto a su maestro! —ordenó con rabia el Mago Tenebroso—. La tortura le hará recuperar la memoria.

Arturo se dio cuenta en ese momento de que una sombra se deslizaba tras una cortina que colgaba al fondo de la sala. Supo enseguida que alguien había estado observando el interrogatorio a escondidas y se preguntó quién sería. Pero no pudo seguir mirando, ya que los guardias empezaron a tirar de sus cadenas y los arrastraron hacia la puerta de salida.

LLEGAMOS a la Fundación cuando empieza a oscurecer. Me estoy recuperando del esfuerzo, pero aún me encuentro aturdido. Me siento como una marioneta que está a merced de un desconocido que me maneja a su gusto.

—Es mejor que te acuestes un rato —propone Metáfora—. Ahora estás agotado. Mañana me contarás lo que te ha pasado.

—Es alucinante. Formo parte de la historia. Los demás personajes giran a mi alrededor. ¡Me estoy convirtiendo en el protagonista! ¿Qué está pasando? ¿Qué me está ocurriendo?

—No lo sé, Arturo, pero ya lo averiguaremos. No te abandonaré. Estaré contigo hasta que lo descubramos.

—Tengo miedo. No soy dueño de mí mismo. Esto me supera…

—Descansa esta noche. Mañana estudiaremos el asunto. Quizá debamos ver a un médico. ¿De acuerdo?

Hago caso a Metáfora y entro en la Fundación, dispuesto a meterme en la cama y a descansar durante algunas horas. Ella se marcha y me encuentro con Mahania que, como siempre, me trata como a un hijo.

—Estás pálido, Arturo, ¿te pasa algo?

—No, no. Es que hace mucho frío y me siento un poco destemplado.

—Te voy a preparar una cena que te reconfortará mucho. Anda, sube a ver a tu padre, que ha preguntado por ti. Está en su despacho.

A pesar de que estoy hecho polvo, subo directamente a verle. Casualmente, me encuentro con Sombra que deambula silenciosamente por los pasillos.

—Hola, Sombra, voy a ver a papá.

—Te acompaño. Me ha mandado llamar. Creo que quiere encargarme algo.

Antes de abrir la puerta, Sombra da un par de golpes y esperamos a que nos autorice la entrada. Apenas han pasado unos segundos cuando papá abre la puerta.

—Ah, hola, Arturo. ¿Dónde has estado? Quería hablar contigo para… pasad, pasad. Sombra, tengo un encargo para ti.

—He tenido que hacer un recado con Metáfora —me disculpo.

—Muy bien, también quería hablarte de eso. He charlado con Norma y me ha contado que está muy contenta contigo… pero pasad, que quiero presentaros a alguien.

Entramos en el salón y nos encontramos con un hombre que nos mira con firmeza. Sombra me sigue y se mantiene en silencio.

—Arturo, Sombra, os presento al general Battaglia. Ha contratado nuestros servicios para hacer una investigación especial y debemos prestarle todo nuestro apoyo. General, este ser silencioso es Sombra, la persona que conoce la biblioteca mejor que nadie. Incluso mejor que yo. Es el alma de la Fundación… Y este joven es mi hijo Arturo…

—Encantado de conocerles a los dos —dice haciendo una especie de saludo militar, con inclinación de cabeza y todo eso—. Señor Sombra, Arturo… A sus órdenes.

—Hola, general; encantado —digo, tapando el bajísimo susurro de bienvenida de Sombra.

—El general está investigando sobre un supuesto ejército que existió en la Edad Media —explica papá—. Insiste en que ese ejército fue importante, aunque nadie sabe nada sobre él y no hay ninguna información que avale esa tesis.

—¡Estoy seguro de que existió y de que jugó un gran papel en la organización y el progreso de aquella época! ¡Lo llamaron el Ejército Negro! —afirma el militar—. Y espero demostrar su existencia… Con la ayuda de la Fundación, claro.

—¿Un Ejército Negro? —pregunto—. ¿En la Edad Media? No me suena de nada. Suena a videojuego o algo así.

—Nunca he oído hablar de él —dice Sombra—. Jamás he oído nada semejante. ¡Es una fantasía producida por mentes calenturientas!

—Es verdad —nos apoya papá—. Nunca hemos oído hablar de él y tampoco recuerdo haber leído nada sobre el particular. Pero, en fin, si usted cree que puede encontrar alguna pista, cuente con nosotros. ¿Verdad Sombra?

—Claro que puede contar con mi ayuda. ¿Por dónde quiere empezar?

—Me gustaría revisar todos los documentos que existen sobre estrategias militares de la época. Ya le diré exactamente qué siglos me interesan —pide, como si estuviera dando una orden—. Después hablaremos de castillos. Hay algunos que me interesan especialmente. Ah, y creo que también tienen armas y otros objetos, ¿verdad?

—Sí, en el primer sótano tenemos una pequeña colección, nada importante.

—También me gustaría verla —insiste el general.

—Esta misma noche haré una lista de libros y mañana se la entregaré —dice Sombra.

—Vaya, eso es eficacia. Un monje y un militar trabajando juntos pueden hacer verdaderas maravillas —dice el viejo general.

—¡Stromber! —exclama papá, mirando hacia la puerta—. Pase, pase.

—Me he enterado de que el general Battaglia ha llegado y quería presentarle mis respetos —dice desde la puerta—. Soy Frank Stromber, anticuario y coleccionista de antigüedades de la Edad Media. He oído hablar mucho de usted.

—Yo soy el general Battaglia, experto en estrategias militares de esa época maravillosa y misteriosa que es la Edad Media. Encantado de conocerle, amigo Stromber.

—¿Qué le trae por aquí, general? —pregunta el anticuario.

—Una investigación. Estoy siguiendo la pista a un ejército.

—¿Un ejército medieval?… En esos tiempos hubo muchos ejércitos.

—Éste fue diferente. Por lo que he descubierto hasta ahora, el Ejército Negro tenía unas características especiales. Muchos historiadores lo han ignorado, pero estoy seguro de que fue una pieza importante en un momento determinado de la historia. Yo quiero sacarlo a la luz.

—Vaya, esto empieza a animarse —dice papá—. Creo que podríamos celebrar una cena y hablar de todo lo que nos une. Por supuesto, Arturo y Sombra están invitados. ¿Qué les parece esta misma noche?

—Yo no sé si podré, papá. Creo que tengo un poco de fiebre y temo que vaya a peor. Prefiero acostarme, si no te importa —digo.

—Claro que estás disculpado, jovencito —dice el general—. Un buen soldado debe cuidarse.

—Yo también debo excusarme —dice Sombra—. Tengo mucho trabajo retrasado. Ya habrá más ocasiones.

—Nos las apañaremos nosotros solos —dice Stromber—. Un bibliotecario, un militar y un anticuario. Será una cena especial. Tenemos muchos temas en común. Nos lo pasaremos bien.

Mientras se organizan, Sombra y yo nos retiramos sigilosamente y los dejamos solos.

—¿Quién le habrá hablado del Ejército Negro al general? —se pregunta Sombra según subimos las escaleras—. ¿Quién le mandará meterse donde no le llaman?

—¿Sabes algo de ese ejército? —pregunto.

—Nadie sabe nada. Nunca existió.

—¿Cómo lo sabes?

Cuando Sombra quiere mantener algo en secreto, sabe hacerlo muy bien, por eso no me responde.

Entro en mi habitación y me encuentro en una bandeja la cena que Mahania me ha dejado preparada, mientras yo hablaba con papá. No falta nada: una sopa bien caliente, un filete, un flan y un zumo de naranja.

Me doy una ducha rápida. Luego, mientras veo una película en la tele, tomo la cena tranquilamente. Entonces pienso en lo que me ha dicho la pitonisa. Sé que sus palabras no tienen valor y que no puede saber lo que me pasará en el futuro, pero no puedo evitar que sus augurios me inquieten. Eso de que tendré que dividirme en dos me ha llamado la atención. Esas falsas predicciones no dejan de ser curiosas… e inquietantes.

No debí dejar que Metáfora me llevara a esa cita. Yo no creo en esas cosas, ni en la parapsicología, ni en espectros, ni en fantasmas del pasado o del futuro. La próxima vez que quiera llevarme a algún sitio de ésos, me negaré. No creo que me convenga empezar a meterme en esas historias, como el general Battaglia, que persigue la pista de un ejército. Como si un ejército se pudiese perder. Si existió tiene que haber datos en los libros, y si no los hay, es que nunca existió.

Llevo un rato intentando leer, pero no me concentro. He cogido un cómic, pero tampoco me apetece. Y es que estoy inquieto. Últimamente están pasando muchas cosas que no acabo de asimilar bien. Así que voy a poner una película de aventuras con caballos, viajes, música potente y todo lo demás… Pero algo va mal. Siento como una subida de calor mientras los párpados se me van cerrando… Y me pica todo el cuerpo… No sé qué pasa…

Después de rascarme durante un rato, me acerco al espejo y veo que estoy pálido. La letra «A» ha vuelto a aparecer en mi cara. Levanto la camisa del pijama y veo que mi cuerpo está, otra vez, invadido por las letras medievales. ¡Filas de palabras negras, organizadas en líneas rectas, unas debajo de otras, en formación militar, formando bloques rectangulares, se agitan sobre mi piel blanca!

Estoy aterrorizado. Esto va de mal en peor. Tengo que hacer algo. No puedo seguir pensando. Los ojos se me nublan, me tiemblan las piernas… Tengo el tiempo justo de tumbarme en la cama antes de perder el sentido.

ARTURO comprendió enseguida que todos los que entraban en la sala de torturas no volvían a salir vivos. Los ayudantes de los verdugos sacaban jaulas tapadas con grandes telas, en las que parecía haber prisioneros, aunque era imposible saber en qué estado estaban. Arturo, a través de una grieta en la puerta de su celda, contó hasta seis en un día.

La ferocidad de los verdugos, las herramientas, el olor a carne quemada y los gritos de los hombres que habían estado aullando toda la noche le hicieron entender que Arquimaes y él corrían un serio peligro. Cada segundo que permanecieran en ese lugar les acercaba a un final horrible.

Cuando los verdugos le encadenaron, supo que estaba viviendo sus últimas horas y que nadie vendría a salvarle.

—Lo siento, Arturo —dijo Arquimaes, cargado de pesadas cadenas—. Nunca habría imaginado este final para nosotros.

—Maestro, os estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de actuar como un caballero y haber destrozado esa maldita bola de fuego. Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado algo así —respondió Arturo—. Ahora sé que todo ha valido la pena. He salvado muchas vidas.

—Espero que nuestro paso por este mundo haya servido de algo y que los que vengan detrás de nosotros sepan aprovechar nuestro legado —dijo el sabio.

Las palabras de consuelo no aliviaron demasiado a Arturo. Había oído hablar de las torturas de los hechiceros, pero ahora, que se encontraba encadenado a una pared, con gruesas argollas de hierro oxidado y ennegrecido a causa de los restos de sangre procedente de los muchos infortunados que le habían precedido, asumió que las palabras siempre se quedan cortas.

Un verdugo alimentó la fragua que servía para enrojecer los hierros que se aplicaban sobre los cuerpos de los torturados y echó una pequeña palada de carbón mientras otro, sujetándolo por el mango, retorcía uno de aquellos hierros haciendo saltar miles de chispas anaranjadas.

Un hombre que estaba colgado por las muñecas comprendió que era para él y empezó a implorar perdón, pero un verdugo le asestó un golpe en el estómago que le dejó sin aliento. Después, el hierro ardiente empezó a acariciar su piel.

Arturo observaba el espectáculo con los ojos muy abiertos y la mente enfebrecida, sabiendo que, en cualquier momento, podría ocupar el puesto de ese pobre diablo.

La puerta se abrió y una figura envuelta en una tela negra entró, bajó la pequeña escalera y se acercó a Arturo. Aquella persona era la que había observado el interrogatorio tras la gran cortina.

Una mano salió de entre las ropas oscuras, levantó la camisa de Arturo y recorrió su cuerpo con curiosidad. Los dedos se deslizaron sobre las letras, que eran muy visibles a la luz del fuego.

—¡Llevadlo a mi cámara! —ordenó una voz juvenil y femenina—. ¡Tengo permiso del Gran Mago!

Los verdugos comprendieron que era una orden indiscutible e inmediatamente lo descolgaron. Mientras los soldados le escoltaban, miró por última vez a su maestro desde la puerta y le lanzó una mirada de angustia. Tuvo la terrible impresión de que le veía por última vez.

La desconocida vestida de negro caminaba con ligereza y a Arturo le costó trabajo seguirla debido a los padecimientos de los últimos días. Llevaba horas sin comer, y las carreras, las cabalgadas y los malos tratos le habían debilitado enormemente. Estaba al borde del agotamiento.

El trayecto fue corto y llegaron en seguida a la cámara de la joven. Apenas pusieron los pies en ella, se quitó el velo del rostro y dejó ver que era extraordinariamente bella. Tenía el pelo largo y negro, y un larguísimo mechón blanco que nacía en la frente y cruzaba su cabeza, dividiéndola en dos mitades exactamente iguales. El mechón blanco era como un río de plata en la noche. Era el vivo retrato de Demónicus.

—Dejadlo aquí y salid —ordenó la muchacha—. Esperad fuera.

Los soldados, después de asegurarse de que las cadenas estaban bien sujetas, arrojaron a Arturo al suelo y salieron de la estancia sin decir palabra.

—Soy Alexia, la hija de Demónicus —dijo la joven, ofreciéndole una jarra de agua—. Quiero que contestes a mis preguntas. Si me convences y respondes con honestidad, puede que salves la vida. ¿Me has comprendido?

Arturo hizo un gesto de asentimiento con la cabeza mientras bebía ansiosamente.

—¿Sabes leer? —preguntó Alexia.

—Sí.

—¿Puedes leerme lo que pone en esas inscripciones que tienes sobre la piel?

—No, no puedo. No sé qué significan —contestó Arturo.

—Quiero que me cuentes cómo te las has hecho. Pero que sea la verdad. ¿Es algún tipo de hechizo? ¿Te las ha hecho Arquimaes? ¿Eres un mago como él? ¿Es verdad que has revivido en dos ocasiones?

Arturo trató de incorporarse un poco para hablar. Alexia, que notó su esfuerzo, esperó con paciencia. Se dio cuenta de que estaba realmente exhausto y prefirió no forzarle.

—No es magia, ni hechizo, ni nada. No sé de dónde salen. Llevan ahí toda la vida. Creo que nací con ellas —dijo, finalmente—. Pero son inofensivas.

—Arturo, ayudante de Arquimaes, creo que sabes más de lo que dices. Te recuerdo que estás hablando con la princesa Alexia, hija de Demónicus, futura Gran Maga de las Tierras Pantanosas… Así que responde con claridad a mis preguntas: ¿Cómo lograste deshacer la gran bola de fuego? ¿Esas letras te ayudaron? ¿Eres mago? ¿Qué magia empleaste?

—No soy ni mago, ni hechicero, ni alquimista ni nada… Solo soy… Soy un viajero…

—¿Me has tomado por idiota? ¿Quieres volver a la sala de torturas? —preguntó airadamente Alexia, que estaba perdiendo la paciencia—. ¿De dónde vienes?

—De un sitio muy lejano. Aparecí por casualidad en la torre de Arquimaes y me convertí en su ayudante. Me vistieron como un caballero, me montaron a caballo… y destrocé a esa horrible bola de fuego. Es todo lo que sé.

—Ahora veremos si mientes —aseguró la hija del hechicero, poniéndose en pie y dando unas palmadas—. Conmigo no se juega.

Una puerta, que hasta ahora había pasado desapercibida a Arturo, se abrió y un hombre muy delgado que llevaba una caja de madera en la mano entró en el aposento.

—Rías, quiero que me digas si las letras que hay sobre el cuerpo de este muchacho han sido escritas por Arquimaes —ordenó Alexia—. Quiero saber todo sobre ellas. Lo que significan, para qué están en su cuerpo… ¡Y si tienen poderes!

El hombre se aproximó a Arturo y lo tumbó en el suelo, pisándole con el pie. Abrió la caja, sacó una especie de lupa bastante tosca y la pasó sobre el pecho del muchacho. Después de un breve análisis, se levantó y dijo:

—No hay ninguna duda. Estas letras pertenecen a Arquimaes. Conozco muy bien su caligrafía —sentenció con un tono de voz que no dejaba lugar a dudas—. No las ha escrito directamente sobre la piel. Es como si las hubieran pegado. Es muy raro.

Alexia se acercó a Arturo y, tocando su piel con un bastón, dijo:

—Bueno, pequeño mentiroso, parece que la verdad se abre paso, ¿eh?

—Yo no he mentido. He dicho que no sabía…

—No me tomes por una ignorante. Ya ves qué fácil ha sido descubrir tus embustes. Ahora veamos si Rías puede descifrar lo que significan. ¿Puedes hacerlo?

—Llevará tiempo. Tendré que disponer de este pequeño libro viviente para estudiarlo a fondo. Hay que tener en cuenta que cada pliegue de su piel puede confundir la vista, así que tendré que inmovilizarlo, señora. Además, debo consultar algunas obras sobre el lenguaje secreto de los alquimistas, que suele ser muy complejo. Si no colabora y se mueve demasiado, es posible que tengamos que arrancarle la piel.

—Bien, así lo haremos. Mañana vendrás aquí para que puedas descifrarlo. Daremos una alegría a mi padre. Estoy casi segura de que el famoso secreto de Arquimaes está relacionado con la escritura de su piel. Y nadie debe saber el resultado. Habrá soldados en la puerta y no podrás decir a nadie lo que descubras.

—Sí, señora. Juro fidelidad. Seré discreto.

—Bien, ahora puedes retirarte. Busca lo que necesites, consulta tus libros. Y no me falles.

Rías salió de la habitación de Alexia haciendo una extraordinaria reverencia para poner de manifiesto que era una gran oportunidad para él y que se sentía muy honrado por la confianza. Dejó claro que iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para dar satisfacción a su señora. Pero Arturo se estremeció. Comprendió que las próximas horas iban a ser muy duras.

* * *

Demónicus escuchó a su hija con cierta desconfianza. Sus palabras no acababan de convencerle. Aún la consideraba una niña, a pesar de que la había instruido en el arte de la mentira, la hechicería y la confusión.

—Te lo aseguro, padre, ese muchacho tiene la clave del secreto de Arquimaes. Dame la oportunidad de descubrirlo —rogó la princesa—. Sé que puedo hacerlo.

—No hará falta. Antes de que amanezca, ese sabio loco habrá recitado hasta la última palabra de esa supuesta fórmula mágica, si es que existe. Deja que yo me ocupe. Aunque me parece que es todo una mentira. Arquimaes no posee nada que nos interese.

—¡Ese secreto existe! —insistió Alexia—. ¡Arturo es la prueba viviente de que es real!

—Bien, pues mañana lo sabremos todo. Arquimaes hablará pronto.

—Arquimaes no dirá nada más que mentiras con tal de salvar su vida. Ganará tiempo contando historias falsas que solo te harán perder la paciencia. Morfidio no lo ha conseguido y nadie lo hará. Déjame utilizar a Arturo. Es un buen atajo para llegar a la verdad.

La reflexión de Alexia hizo dudar a Demónicus. ¿Y si tenía razón? ¿Y si era cierto que ese Arturo podía llevarles a la clave de todo ese asunto?

—¿Cómo piensas hacerlo? ¿Tienes algún proyecto?

—Sí, tengo un plan especial que no puede fallar —explicó Alexia—. Si me autorizas a llevarlo a cabo. Ese chico lleva escrito en la piel el secreto que queremos descubrir… Y creo que se trata de algo verdaderamente importante. Algo nunca visto. Pero necesito que Arquimaes no muera, debes ordenar que lo mantengan vivo. Si muere, Arturo no nos servirá de nada.

—Está bien, Alexia, tienes mi permiso.

—Gracias, padre, no te defraudaré —aseguró la joven hechicera, poniéndose en pie.

Demónicus la observó mientras salía de la estancia y pensó que su hija era una buena alumna. Siempre había deseado tener un hijo que le sustituyera, pero ella cada día le sorprendía con alguna habilidad nueva. Su educación como maga y hechicera estaba resultando muy provechosa. La astucia era, probablemente, una de las mejores armas para un Mago Tenebroso, y Alexia la había aprendido a la perfección.

NO consigo quitarme de la cabeza las palabras de la echadora de cartas. Ya sé que, posiblemente, todo lo que me dijo fuera falso, pero aun así, sus profecías me han intrigado.

Sin embargo, creo que gracias a ella he descubierto algo. Es posible que, durante mis sueños, mientras dormía, haya estado haciendo auténticos viajes al pasado. Si es así, mi problema es más grave de lo que pensaba porque resulta que mis sueños son reales. O sea, que los he vivido de verdad.

Esta última experiencia ha sido terrible. Todavía tengo temblores y sudores a causa del miedo que he pasado en ese mundo paralelo, o lo que sea, que ya no sé ni cómo llamarlo. Cada día tengo más claro que mi vida ha tomado un nuevo camino y que no sé hacia dónde va.

Aunque para miedo, el que estamos pasando en la Fundación, con esa presión del banco, que cada día que pasa se nota más. Del Hierro no ceja en su empeño de censar todas las obras y objetos que tenemos aquí. Continuamente viene gente desconocida que mueve los libros, cambia las cosas de sitio y se entromete en todo, invadiendo a veces nuestra intimidad. Aunque apenas hablamos del tema, sé que papá está muy disgustado con la actitud de los interventores y estoy seguro de que, si pudiera, los echaría a todos.

Sombra ha venido a verme para contarme algo sorprendente.

—El general está buscando información sobre ese Ejército Negro, pero me parece que pretende algo más que no nos dice.

—¿Quieres decir que nos oculta algo?

—Sí, estoy seguro de que tiene extrañas intenciones.

—¿En qué te basas para decir esto? ¿Le has visto hacer o decir algo raro?

—Bueno, de momento no es más que una intuición. Hay algo raro en todo esto. Stromber, Battaglia, el banco… Es como si se hubiesen juntado todos a la vez por algún motivo. Ya sabes, como las conjunciones de astros.

—Por supuesto, Sombra, amigo, pero no debemos exagerar. Puede que sea casualidad. A veces las cosas son así. Pero te informaré de cualquier cosa que me llame la atención.

—Más nos vale estar atentos… No me gusta nada lo que está pasando últimamente. Hay demasiada gente por aquí.

Sale de mi habitación refunfuñando, igual que hace siempre que está nervioso. A pesar de que sé que tiende a exagerar, me quedo preocupado. Yo también estoy con la mosca tras la oreja.

Metáfora me ha llamado esta mañana para decirme que va a venir a verme. Hace dos días que no voy a clase.

Mientras llega, estoy leyendo un libro sobre caligrafía medieval, que es el arte de escribir a mano, con herramientas como plumas, cañas u otros objetos que ya no se usan.

La inclinación de la mano, la cantidad de tinta que es necesario usar y todas las precauciones que hay que tener para hacer un buen trabajo, lo convierten en un arte con una base técnica extraordinaria.

Este libro me lo ha prestado Sombra, que sabe mucho de eso, ya que los monjes fueron los primeros y más expertos calígrafos. Eran capaces de escribir páginas enteras de libros sin torcer las líneas ni un milímetro y sin cometer un solo error, cosa que yo no sería capaz de hacer.

El artista que escribió el pergamino con el que me envolvieron cuando nací debía de ser un gran maestro de la escritura ya que, según observo en las letras de mi cuerpo, tenía una gran facilidad para dibujar letras maravillosas. La pena es que no consigo entender nada de lo que pone. Incluso he intentado leer en el espejo, por si acaso estaba escrito al revés, pero no hay nada que hacer. Eso de escribir palabras invertidas es una técnica muy utilizada en casi todos los juegos de rol y en los libros de aventuras.

Alguien da un par de golpes en la puerta. Dejo el libro a un lado y yo mismo abro, después de tapar las letras con la camiseta.

—Hola, Arturo, ¿qué tal te encuentras? —pregunta Metáfora, entrando alegremente y dándome un par de besos en la mejilla.

—Mejor. Me encontraba un poco agotado. Pero creo que voy recuperándome gracias a la ayuda de Mahania.

—He pensado mucho en todo lo que te pasa y me parece que ya tengo una solución. Es necesario ir al grano y encontrar un remedio.

—¿A qué te refieres?

—Pues a lo de tu inscripción, o tatuaje, o como lo quieras llamar. Ya has visto que la echadora de cartas no ha dado ninguna respuesta clara. Hay que buscar a alguien capaz de ayudarnos.

—¿Por ejemplo?

—¡Consultar a un especialista en tatuajes!

—¿Bromeas?

—Hay que hablar con alguien que entienda mucho de esas cosas. Un tatuador debe de saber qué motivos hacen que un tatuaje que no ha sido tatuado aparezca sobre la piel cada vez que le da la gana.

—No, gracias, no pienso ponerme en manos de un tatuador para que me diga lo que ya sé —le advierto.

—¿Lo que ya sabes? ¿Y qué es lo que sabes, si puede saberse?

—¡Lo que tú misma dijiste! ¡Eso es lo que sé!

—Vamos, hombre, no digas tonterías.

—¡Tú inventaste lo del pergamino!

—No es solo el pergamino, tiene que haber otra razón.

—¿Otra razón? ¿A qué te refieres?

—Pues que la tinta normal no se queda pegada al cuerpo. ¡Estoy segura de que se trata de una tinta especial!

—¿De qué estás hablando?

—¡Tiene que ser una tinta mágica! ¡Es algo sobrenatural! ¡Esa tinta seguro que la inventó un mago!

—¡Ese pergamino era de un alquimista, no de un mago!

—Bueno, sí, claro… Por eso quiero hacer esa prueba. Algún día tocaré esa tinta…

—Imagínate que te ocurre lo mismo que a mí y te pasas el resto de tu vida con el cuerpo inundado de letras medievales que van y vienen cuando quieren. ¿Te gustaría eso?

—Bueno, no queda tan mal. Hay gente que se hace tatuajes por todo el cuerpo y es muy feliz.

—Sí, pero se lo hacen voluntariamente.

—Claro, cuando lo encontremos, yo también me envolveré en ese pergamino voluntariamente.

La discusión me ha puesto un poco nervioso. Intento hacer una pausa para recuperarme. Me parece que Metáfora se ha vuelto un poco loca. Yo creo que no piensa bien lo que dice.

—Escucha, iré contigo a ver a un tatuador si me prometes que después te olvidarás del pergamino, de las letras y de todo lo demás —propongo.

—Ni hablar. Primero iremos al tatuador y después buscaremos la solución a lo de tus letras. Y te aseguro que si alguna vez me encuentro con ese pergamino me envolveré en él. ¡Si tú lo has hecho, yo también lo haré!

—Ningún tatuador querrá verme. Esto es una tontería.

—He encontrado uno. Es un amigo de un amigo que puede verte mañana. Quiere examinarte de cerca. Le he contado tu caso y está loco por conocerte.

—A ver si ahora me vas a ir enseñando por ahí como si fuese un mono de un circo o algo así.

—Deja de refunfuñar y descansa. Mañana por la tarde iremos a ver a Jazmín, el mejor tatuador de Férenix.

Sale de la habitación y me deja sumido en un mar de confusiones. Esta chica es un torbellino que hace conmigo lo que le da la gana.

* * *